K-means聚类算法教学内容

- 格式:ppt

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:26

k-means算法是一种基础的聚类算法,其原理和步骤如下:

原理:

k-means算法的主要目标是将n个数据点划分为k个簇,并使每个数据点与所属簇的中心点(即质心)的距离最小化。

其基本思路为先随机选择k个质心,然后迭代地执行以下两个步骤:

1. 簇分配:对于每个数据点,计算其与k个质心的距离,将其分配到距离最近的簇;

2. 更新质心:对于每个簇,计算其中所有数据点的均值,将其作为新的质心。

重复执行以上两个步骤,直到簇不再发生变化或达到最大迭代次数。

最终的簇划分结果即为算法的输出。

步骤:

1. 选择簇数k和数据集;

2. 初始化k个质心,可以随机选择或手动指定;

3. 对于每个数据点,计算其与k个质心的距离,将其分配到距离最近的簇;

4. 对于每个簇,重新计算质心,即将所有数据点的坐标求平均值;

5. 重复执行第3和第4步,直到簇不再发生变化或达到最大迭代次数;

6. 输出簇划分结果。

需要注意的是,k-means算法的结果可能会受到初始质心的影响。

因此,为了得到更好的结果,可以多次运行算法并选择最佳的簇划分结果。

同时,k-means算法要求数据点之间的距离可计算,因此对于某些非欧式距离的情况,需要进行适当的转换或修改算法。

kmeans++聚类算法步骤K-means++是一种改进的K-means聚类算法,其主要目的是为了解决K-means算法在初始化质心时的随机性,以避免陷入局部最优解。

以下是K-means++的步骤:1.选择初始质心:在开始时,算法随机选择一个点作为第一个质心。

然后,在选择下一个质心时,算法会考虑所有未被选为质心的点,并选择一个使聚类结果尽可能好的点作为质心。

具体来说,算法计算每个点的"代价",这取决于该点与已选质心的距离。

然后,选择具有最小代价的点作为下一个质心。

这个过程重复k次,直到选择了k个质心。

2.分配数据点到最近的质心:一旦确定了k个质心,每个数据点被分配到最近的质心所代表的聚类中。

3.重新计算质心:对于每个聚类,新的质心被计算为该聚类中所有点的平均值。

4.迭代:步骤2和步骤3重复进行,直到质心不再发生显著变化或者达到预设的最大迭代次数。

这种改进使得K-means++在许多情况下都比传统的K-means更稳定,并且通常能找到更好的聚类结果。

然而,由于它需要更多的计算和存储,所以在大数据集上可能比K-means慢。

K-means++聚类算法适用于需要找到紧凑、分离良好的聚类的场景。

具体来说,以下是一些可能适用的场景:1.特征维度为数值型的数据聚类:该算法适用于对数值型特征进行聚类的任务,例如市场分析、金融分析、社交网络分析等领域。

2.文本聚类:在文本聚类中,可以将文本数据转换为数值矩阵,然后使用K-means++算法进行聚类。

例如,可以将新闻网站上的相同话题的新闻聚集在一起,并自动生成一个个不同话题的新闻专栏。

3.图像分割:在图像分割中,可以使用K-means++算法将图像中的像素划分为不同的区域,以便更好地识别和理解图像。

4.市场细分:市场细分是指将整个市场划分为不同的细分市场,以满足不同消费者的需求。

K-means++算法可以根据消费者的行为、兴趣和偏好将消费者划分为不同的群体。

kmeans聚类原理

k-means聚类是一种基于距离的聚类算法。

其聚类的原理是将若干个数据点分成k个类别使得每个数据点属于其最近的一类。

该算法的核心思想是通过迭代地移动每个类别的中心点(即质心),不断调整数据点的分类,最终获得最优的聚类结果。

k-means聚类的步骤如下:

1. 随机选择k个中心点,每个中心点代表一个聚类。

2. 计算每个数据点与这k个中心点的距离,将数据点划分到距离最近的中心点所代表的类别中。

3. 计算每个类别的中心点(即质心),即每个类别中所有数据点的平均值。

4. 不断重复步骤2和3,直到分类不再变化或达到预设的迭代次数。

5. 得到最终的聚类结果。

k-means聚类的优点是简单、易于实现、计算复杂度较低。

但是,由于需要提前指定聚类数量k,且对初始化的中心点比较敏感,可能会出现局部最优解的情

况。

针对这些问题,通常采用多次运行并重新随机初始化中心点的方法来得到更好的结果。

聚类算法⼀(Kmeans、层次类聚、谱类聚)⼀、 K-means 1、基础1 Clustering 中的经典算法,数据挖掘⼗⼤经典算法之⼀2 算法接受参数 k ;然后将事先输⼊的n个数据对象划分为 k个聚类以便使得所获得的聚类满⾜: 同⼀聚类中的对象相似度较⾼;⽽不同聚类中的对象相似度较⼩。

3 算法思想:以空间中k个点为中⼼进⾏聚类,对最靠近他们的对象归类。

通过迭代的⽅法,逐次更新各聚类中⼼的值,直⾄得到最好的聚类结果4 算法描述:(1)适当选择c个类的初始中⼼;(2)在第k次迭代中,对任意⼀个样本,求其到c各中⼼的距离,将该样本归到距离最短的中⼼所在的类;(3)利⽤均值等⽅法更新该类的中⼼值;(4)对于所有的c个聚类中⼼,如果利⽤(2)(3)的迭代法更新后,值保持不变,则迭代结束;否则,则继续迭代。

2、算法流程:输⼊:k, data[n];(1)选择k个初始中⼼点,例如c[0]=data[0],…c[k-1]=data[k-1];(2)对于data[0]….data[n], 分别与c[0]…c[k-1]⽐较,假定与c[i]差值最少,就标记为i;(3)对于所有标记为i点,重新计算c[i]={ 所有标记为i的data[j]之和}/标记为i的个数;(4)重复(2)(3),直到所有c[i]值的变化⼩于给定阈值。

3、优缺点 优点:速度快,简单 缺点:最终结果跟初始点选择相关,容易陷⼊局部最优,需直到k值⼆、层次类聚 上篇k-means算法却是⼀种⽅便好⽤的聚类算法,但是始终有K值选择和初始聚类中⼼点选择的问题,⽽这些问题也会影响聚类的效果。

为了避免这些问题,我们可以选择另外⼀种⽐较实⽤的聚类算法-层次聚类算法。

顾名思义,层次聚类就是⼀层⼀层的进⾏聚类,可以由上向下把⼤的类别(cluster)分割,叫作分裂法;也可以由下向上对⼩的类别进⾏聚合,叫作凝聚法;但是⼀般⽤的⽐较多的是由下向上的凝聚⽅法。

1、分裂法: 分裂法指的是初始时将所有的样本归为⼀个类簇,然后依据某种准则进⾏逐渐的分裂,直到达到某种条件或者达到设定的分类数⽬。

kmeans聚类算法原理与步骤K-means聚类算法原理与步骤K-means聚类算法是一种常用的无监督学习算法,用于将数据集划分成不同的类别。

该算法的原理和步骤如下:一、算法原理1. 初始化:选择K个初始的聚类中心点,可以是随机选择或者根据领域知识进行选择。

2. 数据分配:根据欧氏距离等度量方式,将每个样本点分配到与其最近的聚类中心点所代表的类别。

3. 聚类中心更新:根据当前分配的聚类结果,重新计算每个类别的聚类中心点。

4. 重复步骤2和步骤3,直到聚类中心点不再发生变化或达到预设的迭代次数。

5. 输出最终的聚类结果。

二、算法步骤1. 选择聚类的数量K:根据问题的具体要求和领域知识,确定聚类的数量K。

2. 初始化聚类中心点:从数据集中随机选择K个样本点作为初始的聚类中心点。

3. 计算样本点到聚类中心点的距离:对于每个样本点,计算其与各个聚类中心点之间的距离,常用的距离度量方式是欧氏距离。

4. 将样本点分配到最近的聚类中心点所代表的类别:将每个样本点分配到与其最近的聚类中心点所代表的类别,形成初始的聚类结果。

5. 更新聚类中心点:根据当前的聚类结果,重新计算每个类别的聚类中心点,通常是计算类别内样本点的均值。

6. 重复步骤3和步骤5,直到聚类中心点不再发生变化或达到预设的迭代次数。

如果聚类中心点不再发生变化,则算法收敛;如果达到预设的迭代次数,但聚类中心点仍在发生变化,则可以考虑增加迭代次数或调整聚类的数量K。

7. 输出聚类结果:将最终的聚类结果输出,每个样本点属于某个类别。

三、算法优缺点1. 优点:- K-means算法简单易实现,计算效率高。

- 对大规模数据集有较好的可扩展性。

- 聚类结果具有较好的可解释性。

2. 缺点:- 对初始聚类中心点的选择敏感,可能会得到不同的聚类结果。

- 对噪声和异常点较为敏感,可能会影响聚类结果的准确性。

- 需要提前确定聚类的数量K,如果选择不当可能会影响聚类结果。

kmeans的聚类算法K-means是一种常见的聚类算法,它可以将数据集划分为K个簇,每个簇包含相似的数据点。

在本文中,我们将详细介绍K-means算法的原理、步骤和应用。

一、K-means算法原理K-means算法基于以下两个假设:1. 每个簇的中心是该簇内所有点的平均值。

2. 每个点都属于距离其最近的中心所在的簇。

基于这两个假设,K-means算法通过迭代寻找最佳中心来实现聚类。

具体来说,该算法包括以下步骤:二、K-means算法步骤1. 随机选择k个数据点作为初始质心。

2. 将每个数据点分配到距离其最近的质心所在的簇。

3. 计算每个簇内所有数据点的平均值,并将其作为新质心。

4. 重复步骤2和3直到质心不再变化或达到预定迭代次数。

三、K-means算法应用1. 数据挖掘:将大量数据分成几组可以帮助我们发现其中隐含的规律2. 图像分割:将图像分成几个部分,每个部分可以看做是一个簇,从而实现图像的分割。

3. 生物学:通过对生物数据进行聚类可以帮助我们理解生物之间的相似性和差异性。

四、K-means算法优缺点1. 优点:(1)简单易懂,易于实现。

(2)计算效率高,适用于大规模数据集。

(3)结果可解释性强。

2. 缺点:(1)需要预先设定簇数K。

(2)对初始质心的选择敏感,可能会陷入局部最优解。

(3)无法处理非球形簇和噪声数据。

五、K-means算法改进1. K-means++:改进了初始质心的选择方法,能够更好地避免陷入局部最优解。

2. Mini-batch K-means:通过随机抽样来加快计算速度,在保证精度的同时降低了计算复杂度。

K-means算法是一种常见的聚类算法,它通过迭代寻找最佳中心来实现聚类。

该算法应用广泛,但也存在一些缺点。

针对这些缺点,我们可以采用改进方法来提高其效果。

r语言的kmeans方法R语言中的k均值聚类方法(k-means clustering)是一种常用的无监督学习方法,用于将数据集划分为K个不相交的类别。

本文将详细介绍R语言中的k均值聚类算法的原理、使用方法以及相关注意事项。

原理:k均值聚类算法的目标是将数据集划分为K个簇,使得同一簇内的样本点之间的距离尽可能小,而不同簇之间的距离尽可能大。

算法的基本思想是:首先随机选择K个初始质心(簇的中心点),然后将每个样本点分配到与其最近的质心所在的簇中。

接下来,计算每个簇的新质心,再次将每个样本点重新分配到新的质心所在的簇中。

不断重复这个过程,直到质心不再发生变化或达到最大迭代次数。

最终,得到的簇就是我们需要的聚类结果。

实现:在R语言中,我们可以使用kmeans(函数来实现k均值聚类。

该函数的基本用法如下:kmeans(x, centers, iter.max = 10, nstart = 1)-x:要进行聚类的数据集,可以是矩阵、数据框或向量。

- centers:指定聚类的个数K,即要划分为K个簇。

- iter.max:迭代的最大次数,默认为10。

- nstart:进行多次聚类的次数,默认为1,选取最优结果。

聚类结果:聚类的结果包含以下内容:- cluster:每个样本所属的簇的编号。

- centers:最终每个簇的质心坐标。

- tot.withinss:簇内平方和,即同一簇内各个样本点到质心的距离总和。

示例:为了更好地理解k均值聚类的使用方法,我们将通过一个具体的示例来进行演示:```R#生成示例数据set.seed(123)x <- rbind(matrix(rnorm(100, mean = 0), ncol = 2),matrix(rnorm(100, mean = 3), ncol = 2))#执行k均值聚类kmeans_res <- kmeans(x, centers = 2)#打印聚类结果print(kmeans_res)```上述代码中,我们首先生成了一个包含两个簇的示例数据集x(每个簇100个样本点),然后使用kmeans(函数进行聚类,指定了聚类的个数为2、最后,通过print(函数来打印聚类的结果。

kmeans 聚类算法Kmeans聚类算法Kmeans聚类算法是一种基于距离的无监督机器学习算法,它可以将数据集分为多个类别。

Kmeans算法最初由J. MacQueen于1967年提出,而后由S. Lloyd和L. Forgy独立提出。

目前,Kmeans算法已经成为了机器学习领域中最常用的聚类算法之一。

Kmeans算法的基本思想是将数据集划分为k个不同的簇,每个簇具有相似的特征。

簇的数量k是由用户指定的,算法会根据数据集的特征自动将数据集分成k个簇。

Kmeans算法通过迭代的方式来更新每个簇的中心点,以此来不断优化簇的划分。

Kmeans算法的步骤Kmeans算法的步骤可以概括为以下几个步骤:1. 随机选择k个点作为中心点;2. 将每个数据点与离它最近的中心点关联,形成k个簇;3. 对于每个簇,重新计算中心点;4. 重复2-3步骤,直到簇不再变化或达到最大迭代次数。

Kmeans算法的优缺点Kmeans算法的优点包括:1. 算法简单易实现;2. 能够处理大规模数据集;3. 可以处理多维数据。

Kmeans算法的缺点包括:1. 需要用户指定簇的数量;2. 对于不规则形状的簇,效果不佳;3. 对于包含噪声的数据集,效果不佳。

Kmeans算法的应用Kmeans算法在机器学习和数据挖掘中有着广泛的应用。

以下是Kmeans算法的一些应用:1. 图像分割:将图像分为多个不同的区域;2. 文本聚类:将文本数据划分为多个主题;3. 市场分析:将消费者分为不同的群体,以便进行更好的市场分析;4. 生物学研究:将生物数据分为不同的分类。

总结Kmeans聚类算法是一种基于距离的无监督机器学习算法,它可以将数据集分为多个类别。

Kmeans算法的步骤包括随机选择中心点、形成簇、重新计算中心点等。

Kmeans算法的优缺点分别是算法简单易实现、需要用户指定簇的数量、对于不规则形状的簇效果不佳等。

Kmeans算法在图像分割、文本聚类、市场分析和生物学研究等领域有着广泛的应用。

K-means聚类算法1. 概述K-means聚类算法也称k均值聚类算法,是集简单和经典于⼀⾝的基于距离的聚类算法。

它采⽤距离作为相似性的评价指标,即认为两个对象的距离越近,其相似度就越⼤。

该算法认为类簇是由距离靠近的对象组成的,因此把得到紧凑且独⽴的簇作为最终⽬标。

2. 算法核⼼思想K-means聚类算法是⼀种迭代求解的聚类分析算法,其步骤是随机选取K个对象作为初始的聚类中⼼,然后计算每个对象与各个种⼦聚类中⼼之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中⼼。

聚类中⼼以及分配给它们的对象就代表⼀个聚类。

每分配⼀个样本,聚类的聚类中⼼会根据聚类中现有的对象被重新计算。

这个过程将不断重复直到满⾜某个终⽌条件。

终⽌条件可以是没有(或最⼩数⽬)对象被重新分配给不同的聚类,没有(或最⼩数⽬)聚类中⼼再发⽣变化,误差平⽅和局部最⼩。

3. 算法实现步骤1、⾸先确定⼀个k值,即我们希望将数据集经过聚类得到k个集合。

2、从数据集中随机选择k个数据点作为质⼼。

3、对数据集中每⼀个点,计算其与每⼀个质⼼的距离(如欧式距离),离哪个质⼼近,就划分到那个质⼼所属的集合。

4、把所有数据归好集合后,⼀共有k个集合。

然后重新计算每个集合的质⼼。

5、如果新计算出来的质⼼和原来的质⼼之间的距离⼩于某⼀个设置的阈值(表⽰重新计算的质⼼的位置变化不⼤,趋于稳定,或者说收敛),我们可以认为聚类已经达到期望的结果,算法终⽌。

6、如果新质⼼和原质⼼距离变化很⼤,需要迭代3~5步骤。

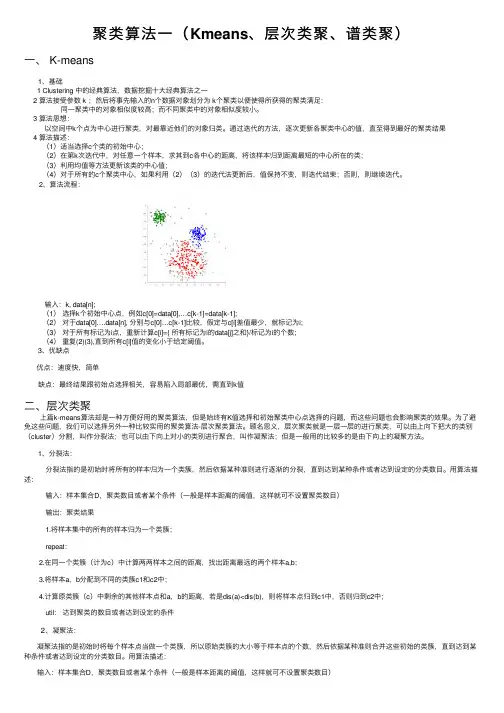

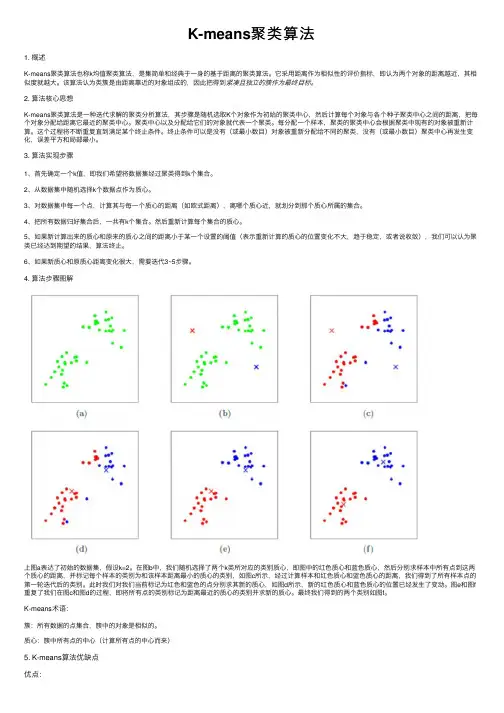

4. 算法步骤图解上图a表达了初始的数据集,假设k=2。

在图b中,我们随机选择了两个k类所对应的类别质⼼,即图中的红⾊质⼼和蓝⾊质⼼,然后分别求样本中所有点到这两个质⼼的距离,并标记每个样本的类别为和该样本距离最⼩的质⼼的类别,如图c所⽰,经过计算样本和红⾊质⼼和蓝⾊质⼼的距离,我们得到了所有样本点的第⼀轮迭代后的类别。

此时我们对我们当前标记为红⾊和蓝⾊的点分别求其新的质⼼,如图d所⽰,新的红⾊质⼼和蓝⾊质⼼的位置已经发⽣了变动。

K-Means聚类算法K-Means聚类算法是一种常用的无监督学习算法,在数据挖掘、图像处理、信号处理等领域有广泛的应用。

聚类算法是将相似的对象归为一类,不同的类之间尽可能的不相似。

K-Means聚类算法是一种基于距离测量的算法,它将数据点分为K个簇,每个簇的中心点与相应的数据点之间的距离最小。

1.初始化K个簇的中心点。

2.将每个数据点分配到离它最近的簇中。

3.计算每个簇的新中心点。

4.重复步骤2和3,直到簇的中心点不再发生变化或达到预定的循环次数。

在算法中,K是指聚类的簇数,每个簇的中心点是从数据点中随机选择的。

在第二个步骤中,每个数据点会被分配到离它最近的簇中,这一步是K-Means聚类算法最重要的一步。

在第三个步骤中,每个簇的新中心点是通过计算该簇中所有数据点的平均值得到的。

1.简单易懂:K-Means聚类算法实现简单,易于理解。

2.计算速度快:该算法的时间复杂度为O(K*n*I),其中n是数据点的数量,I是迭代次数,因此算法速度较快。

3.可用于大规模数据:K-Means聚类算法可以处理大规模的数据集。

1.对初始值敏感:算法中随机选择簇的中心点,这会影响聚类结果。

如果初始值不理想,聚类结果可能会很糟糕。

2.需要指定簇数:需要事先指定簇的数量K,这对于有些问题来说可能是一个难点。

3.对数据分布的要求较高:K-Means聚类算法对数据分布的要求较高,如果数据分布不太符合预期,聚类结果可能会非常差。

在实际应用中,K-Means聚类算法可以用于数据挖掘、模式识别、图像分割等领域。

例如,在图像处理中,可以使用K-Means聚类算法将像素分为不同的颜色组。

在信号处理中,可以使用K-Means聚类算法将信号分为不同的频段组。

实际应用中,需要根据具体问题来选择聚类算法。

k-means的具体步骤k-means是一种常用的聚类算法,它的具体步骤如下:1. 初始化:随机选择k个初始聚类中心。

这些聚类中心可以是从样本中随机选取的,也可以是根据先验知识或经验选择的。

- 步骤一:随机选择k个初始聚类中心。

2. 分配样本:根据样本与聚类中心之间的距离,将每个样本分配到与其最近的聚类中心。

- 步骤二:计算每个样本与每个聚类中心的距离,将样本分配到距离最近的聚类中心。

3. 更新聚类中心:根据分配结果,重新计算每个聚类的中心位置,即将属于同一聚类的样本的特征均值作为新的聚类中心。

- 步骤三:将同一聚类中的样本的特征求均值,更新聚类中心。

4. 重复步骤2和3,直到满足终止条件。

终止条件可以是达到最大迭代次数或聚类中心不再发生明显变化。

- 步骤四:重复步骤二和步骤三,直到满足终止条件。

5. 输出结果:得到最终的聚类结果,即每个样本所属的聚类类别。

- 步骤五:输出最终的聚类结果。

k-means算法的核心思想是通过不断迭代,将样本划分到最近的聚类中心,并更新聚类中心位置,使得样本与所属聚类中心的距离最小化。

这样就可以将样本划分为k个簇,使得同一簇内的样本相似度较高,不同簇之间的样本相似度较低。

在k-means算法中,初始聚类中心的选择对最终的聚类结果有较大影响。

不同的初始聚类中心可能导致不同的聚类结果。

因此,在实际应用中,可以多次运行k-means算法,选择不同的初始聚类中心,然后比较聚类结果的稳定性,选择最优的聚类结果。

k-means算法还有一些改进和扩展的方法,例如k-means++算法用于改善初始聚类中心的选择,k-means||算法用于处理大规模数据集,k-means++算法用于处理带有权重的数据等。

k-means算法是一种简单而有效的聚类算法,通过迭代的方式将样本划分为k个簇,并得到每个样本所属的聚类类别。

它的步骤清晰明确,易于理解和实现,因此被广泛应用于数据挖掘、模式识别、图像分割等领域。

k-means聚类法标准化数值概述及解释说明1. 引言1.1 概述在数据分析和机器学习领域中,聚类算法是一种常用的无监督学习方法,它可以将具有相似特征的数据点划分为不同的组或簇。

其中,k-means聚类法是一种经典且广泛使用的聚类算法。

它通过迭代计算数据点与各个簇中心之间的距离,并将数据点划分到距离最近的簇中心。

k-means聚类法在数据挖掘、图像处理、模式识别等领域有着广泛的应用。

1.2 文章结构本文主要围绕着k-means聚类法以及标准化数值展开讨论。

首先介绍了k-means聚类法的原理和应用场景,详细解释了其算法步骤和常用的聚类质量评估指标。

接下来对标准化数值进行概述,并阐述了常见的标准化方法以及标准化所具有的优缺点。

随后,文章从影响因素分析角度探讨了k-means聚类算法与标准化数值之间的关系,并深入剖析了标准化在k-means中的作用及优势。

最后,通过实例解释和说明,对文中所述的理论和观点进行了验证与分析。

1.3 目的本文旨在向读者介绍k-means聚类法及其在数据分析中的应用,并深入探讨标准化数值在k-means聚类算法中扮演的重要角色。

通过本文的阐述,希望读者能够理解k-means聚类法的基本原理、运行步骤以及质量评估指标,并认识到标准化数值对于提高聚类算法性能以及结果准确性的重要性。

最终,通过结论与展望部分,给出对未来研究方向和应用领域的展望和建议,为相关领域研究者提供参考和启示。

2. k-means聚类法:2.1 原理及应用场景:k-means聚类算法是一种常用的无监督学习方法,主要用于将数据集划分为k 个不同的簇(cluster)。

该算法基于距离度量来确定样本之间的相似性,其中每个样本被划分到距离最近的簇。

它的主要应用场景包括图像分割、文本分类、市场细分等。

2.2 算法步骤:k-means聚类算法具有以下几个步骤:1. 初始化: 选择k个随机点作为初始质心。

2. 分配: 对于每个数据点,计算其与各个质心之间的距离,并将其分配到最近的质心所属的簇中。

k-means++算法原理k-means 算法是一种常用的无监督学习算法,主要用于数据聚类。

该算法的基本思想是将n个样本划分为k个聚类,使得每个样本属于最近的平均值(即聚类中心)所代表的聚类。

下面我们将详细介绍 k-means 算法的原理。

一、算法概述k-means 算法是一种迭代的优化过程,通过不断调整聚类中心的位置,使得数据点到对应聚类中心的距离之和达到最小。

算法的目标是找到k个聚类,使得每个数据点都属于最近的平均值(即聚类中心)所代表的聚类,同时整个数据集的聚类结果尽可能地均匀分布。

二、算法步骤1. 随机选择 k 个数据点作为初始聚类中心。

2. 计算每个数据点到 k 个聚类中心的距离,并将其分配到最近的聚类中。

3. 更新每个聚类的平均值(即新的聚类中心),使其成为该聚类中所有数据点的均值。

4. 重复步骤 2 和 3,直到聚类中心不再发生变化或达到预设的迭代次数为止。

三、算法原理k-means 算法的核心思想是通过迭代优化聚类中心的位置,使得数据点的分布尽可能地均匀。

具体来说,算法通过以下步骤实现这一目标:1. 初始聚类中心的选择:算法随机选择 k 个数据点作为初始聚类中心,这通常会影响到最终的聚类结果。

2. 数据点的分配:每个数据点被分配到最近的聚类中,该聚类的平均值成为该数据点的代表。

3. 聚类中心的更新:每个聚类的平均值(即新的聚类中心)是根据该聚类中所有数据点的均值计算得出的。

在每次迭代中,所有数据点都会被重新分配到最近的聚类中,然后更新该聚类的平均值。

这个过程会一直重复,直到聚类中心不再发生变化或达到预设的迭代次数为止。

4. 稳定性:k-means 算法的最终结果可能会受到初始聚类中心的选择影响,因此需要通过多次运行算法来获得稳定的聚类结果。

此外,为了提高算法的稳定性,还可以采用一些技巧,如使用不同的初始聚类中心、对数据进行标准化处理等。

四、应用场景k-means 算法广泛应用于各种领域的数据分析中,如市场研究、社交网络分析、生物信息学等。

k-means公式和步骤

标题,k-means算法,公式和步骤。

公式:

K-means算法是一种基于距离的聚类算法,其核心公式如下:

1. 选择k个初始聚类中心点μ1, μ2, ..., μk.

2. 将每个数据点分配到最近的聚类中心点。

3. 根据分配的数据点重新计算聚类中心点。

4. 重复步骤2和3,直到聚类中心点不再改变或者达到预定的迭代次数。

步骤:

1. 选择k个初始聚类中心点,首先需要确定聚类的个数k,然后随机选择k个数据点作为初始的聚类中心点。

2. 分配数据点到最近的聚类中心点,对于每个数据点,计算其与各个聚类中心点的距离,将其分配到距离最近的聚类中心点所属的类别中。

3. 重新计算聚类中心点,对于每个类别,重新计算其聚类中心点,即取该类别中所有数据点的平均值作为新的聚类中心点。

4. 重复步骤2和3,重复进行数据点的重新分配和聚类中心点的更新,直到满足停止条件,如聚类中心点不再改变或者达到预定的迭代次数。

通过以上公式和步骤,我们可以看出k-means算法的基本原理是通过不断迭代的方式,将数据点进行聚类,使得同一类别内的数据点尽量相似,不同类别之间的数据点尽量不相似。

这使得k-means算法成为了一种常用的聚类算法,被广泛应用于数据挖掘、模式识别和机器学习等领域。