法律基础讲义(第七章--增强法律意识--弘扬法治精神)1

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:8

参赛教案思想道德修养与法律基础主讲人:2011年3月《思想道德修养与法律基础》课程教学提纲开课系部:专业班级:授课教师:职称:一、本门课程的性质《思想道德修养与法律基础》课(简称《基础》课)是一门以马克思主义思想政治教育学科为依托的崭新课程,是旨在提高大学生的思想道德素质与法律素质的课程。

开设《基础》课是党中央国务院面对新形势新情况新问题,在完善高等学校思想政治理论课课程体系和学科建设方面所进行的一项创新举措。

二、教学目的和指导思想《基础》课主要进行社会主义道德教育和法制教育,帮助学生增强社会主义法制观念,提高思想道德素质,解决成长成才过程中遇到的实际问题。

教学中应重点解决当代大学生的理想信念问题、价值取向问题、诚信问题、社会责任感问题、艰苦奋斗问题、团结协作问题和权利与义务问题,引导大学生树立高尚的理想情操和养成良好的道德品质,提高大学生的思想道德素质,增强社会主义法制观念和法律意识。

教师要在吃透吃准新教材的基本精神上下功夫,尽快熟悉和掌握新课程的教学目的、教学基本要求以及新教材的编写原则、编写思路,以及应把握的主要内容以及教学重点、难点、热点。

教学中要转变观念,从片面注重理论化、专业化教学转变到以培养学生思想道德素质和法律意识上来。

坚持理论联系实际,贴近实际、贴近生活、贴近学生,富有针对性、实效性和生动性,切实保证新课程开课质量。

三、教学内容和课时安排(1)绪论珍惜大学生活开拓新的境界3学时(2)第一章追求远大理想坚定崇高信念 4学时(3)第二章继承爱国传统弘扬民族精神 4学时(4)第三章领悟人生真谛创造人生价值 5学时(5)第四章加强道德修养锤炼道德品质 4学时(6)第五章遵守社会公德维护公共秩序 4学时(7)第六章培育职业精神树立家庭美德 4学时(8)第七章增强法律意识弘扬法治精神 4学时(9)第八章了解法律制度自觉遵守法律 5学时四、教学方式任课教师在教学中应注重观念和意识培养,力求将案例和“问题”贯穿于教学的全过程。

增强法律意识弘扬法治精神大学生既要具备良好的思想道德素质,也应具备相应的法律素质。

当代大学生应了解社会主义法律内涵、社会主义法律体系和社会主义法律的运行;确立社会主义民主法治观念、权利义务观念、新的国家安全观;掌握国家安全法律知识,加强法律修养,不断提升自己的思想道德素质和法律素质,做一个知法懂法守法的合格公民。

自党的十一届三中全会以来,随着改革开放的不断深入,法制教育越来越显示出它在思想政治工作实践中的重要位置。

虽然我们全国各地的政治形势,经济形势,社会治安是基本稳定的,但是我国改革开放还处于摸索阶段,面临着许多不稳定因素。

国外敌对势力不断向我国进行文化渗透,要保证社会稳定有一个良好的政治、经济环境,就必须建立健全社会主义法制。

要大力加强法制教育,使法律成为广大公民的行为规范和维护社会安定的有力武器。

此外,当代社会中大学生犯罪呈现出增长趋势,而且大学生犯罪向多样化、智能化方向发展。

一些所谓的“尖子生”也走上了犯罪道路。

从分析中我们可以看出,这些大学生犯罪现象绝非偶然。

20世纪90年代是我国社会的一个转型期,市场经济获得了飞速发展。

这种现象带来的影响是双面的。

市场经济的发展固然带来巨大的积极作用,但也有其消极的一面。

它带来的无序性引发了人们思想上的某种混乱。

随着社会的发展,大学生自我价值出现了变化。

虽然主流条件是好的,但也有为数不少的人思想出现消极、颓废的倾向。

主要表现在对自身及社会认识的变化。

看到社会中大学生比例的上升,大学生失业现象的频繁,现代大学生已经不再有过去大学生拥有的那种认为自己是出类拔萃的优秀者的想法,大学生的自我预期下降,极易产生消极颓废的心理。

加之市场经济的影响,使人们对物质生活有了更高的追求,许多大学生追求物质生活互相攀比,诱发了部分大学生进行盗窃、诈骗等犯罪活动,放弃了最基本的道德,冲破了法律底线。

大学生还处于青年期,心理尚未完全走向成熟,心理起伏较大、易冲动、自我控制力较差、行事欠考虑,加上社会经验少易走上歧途甚至诱发犯罪。

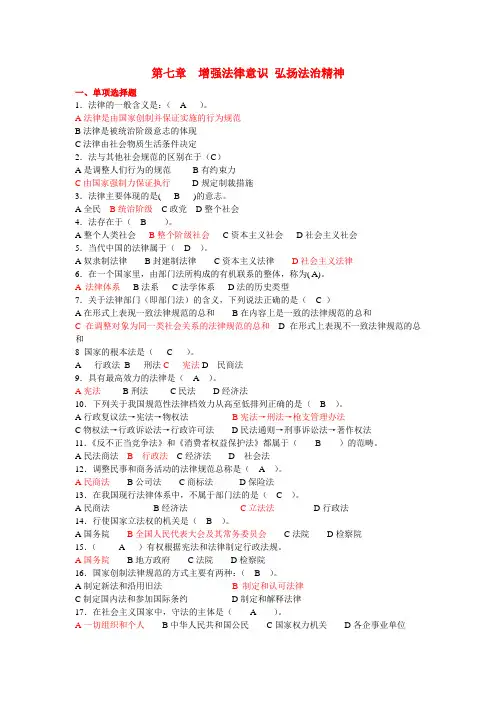

第七章增强法律意识弘扬法治精神一、单项选择题1.法律的一般含义是:( A )。

A法律是由国家创制并保证实施的行为规范B法律是被统治阶级意志的体现C法律由社会物质生活条件决定2.法与其他社会规范的区别在于(C)A是调整人们行为的规范B有约束力C由国家强制力保证执行D规定制裁措施3.法律主要体现的是( B )的意志。

A全民B统治阶级C政党D整个社会4.法存在于( B )。

A整个人类社会B整个阶级社会C资本主义社会D社会主义社会5.当代中国的法律属于(D)。

A奴隶制法律B封建制法律C资本主义法律D社会主义法律6.在一个国家里,由部门法所构成的有机联系的整体,称为( A)。

A 法律体系B法系C法学体系D法的历史类型7.关于法律部门(即部门法)的含义,下列说法正确的是( C )A在形式上表现一致法律规范的总和B在内容上是一致的法律规范的总和C在调整对象为同一类社会关系的法律规范的总和D在形式上表现不一致法律规范的总和8 国家的根本法是( C )。

A 行政法B 刑法C 宪法D 民商法9.具有最高效力的法律是(A)。

A宪法B刑法C民法D经济法10.下列关于我国规范性法律档效力从高至低排列正确的是( B )。

A行政复议法→宪法→物权法B宪法→刑法→枪支管理办法C物权法→行政诉讼法→行政许可法D民法通则→刑事诉讼法→著作权法11.《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》都属于( B )的范畴。

A民法商法 B 行政法C经济法 D 社会法12.调整民事和商务活动的法律规范总称是(A)。

A民商法B公司法C商标法D保险法13.在我国现行法律体系中,不属于部门法的是( C )。

A民商法B经济法C立法法D行政法14.行使国家立法权的机关是(B)。

A国务院B全国人民代表大会及其常务委员会C法院D检察院15.( A )有权根据宪法和法律制定行政法规。

A国务院B地方政府C法院D检察院16.国家创制法律规范的方式主要有两种:( B )。

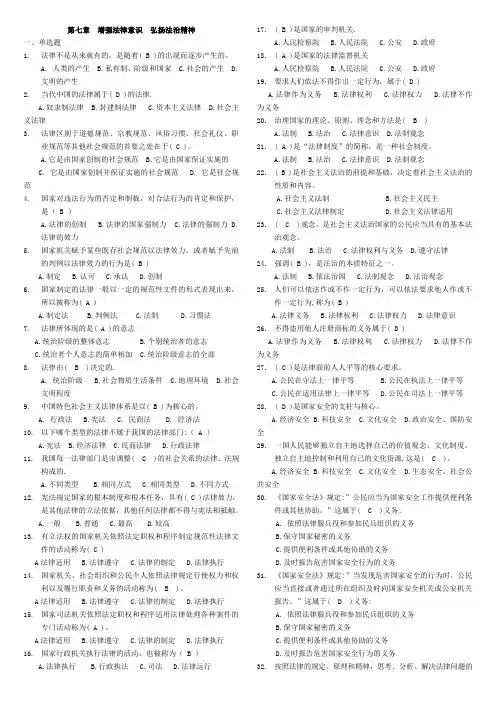

第七章增强法律意识弘扬法治精神一、单选题1.法律不是从来就有的,是随着( B )的出现而逐步产生的。

A. 人类的产生B.私有制、阶级和国家C.社会的产生D.文明的产生2.当代中国的法律属于( D )的法律.A.奴隶制法律B.封建制法律C.资本主义法律D.社会主义法律3.法律区别于道德规范、宗教规范、风俗习惯、社会礼仪、职业规范等其他社会规范的首要之处在于( C )。

A.它是由国家创制的社会规范B.它是由国家保证实施的C. 它是由国家创制并保证实施的社会规范D. 它是社会规范4.国家对违法行为的否定和制裁,对合法行为的肯定和保护,是( B )A.法律的创制B.法律的国家强制力C.法律的强制力D.法律的效力5.国家机关赋予某些既存社会规范以法律效力,或者赋予先前的判例以法律效力的行为是( B )A.制定B.认可C.承认D.创制6.国家制定的法律一般以一定的规范性文件的形式表现出来,所以被称为( A )A.制定法B.判例法C.法制D.习惯法7.法律所体现的是( A )的意志A.统治阶级的整体意志B.个别统治者的意志C.统治者个人意志的简单相加 C.统治阶级意志的全部8.法律由( B )决定的.A. 统治阶级B.社会物质生活条件C.地理环境D.社会文明程度9.中国特色社会主义法律体系是以( B )为核心的。

A. 行政法B.宪法C. 民商法D. 经济法10.以下哪个类型的法律不属于我国的法律部门:( A )A.宪法B.经济法律C.民商法律D.行政法律11.我国每一法律部门是由调整( C )的社会关系的法律、法规构成的.A.不同类型B.相同方式C.相同类型D.不同方式12.宪法规定国家的根本制度和根本任务,具有( C )法律效力,是其他法律的立法依据,其他任何法律都不得与宪法相抵触。

A.一般B.普通C.最高D.较高13.有立法权的国家机关依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动称为( C )A法律适用 B.法律遵守 C.法律的制定 D.法律执行14.国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动称为( B )。

思政法律部分总结第七章:增强法律意识,弘扬法治精神第一节:领会社法精神一.法律的基本常识(一)法的起源1.原始社会的社会组织和社会规范分别是氏族和习惯2.法产生的历史必然性(1)经济根源:生产工具改进,提高生产力,是社会出现物质剩余,促进分配;(2)阶级根源:奴隶主阶级和奴隶阶级的对立3.总之,法律不是从来就有的,是随着私有制、阶级和国家的出现而逐步产生的。

(二)法律的特征和本质1.法律是由国家制定并由国家强制力保证实施(国家制定法律的方式:制定和认可)2.法律是统治阶级意志的体现3.法律有社会物质生活条件决定,即经济决定法,决定法的性质4.法律以权利和义务为内容(三)法律的基本定义:法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的,反应有特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

(四)法律的作用指引作用,预测作用,评价作用,强制作用,教育作用(五)我国社法的本质1.体现意志:我国社法是工人阶级领导下的广大人民意志的体现2.实质内容:是社会历史发展规律和自然规律的反映,具有鲜明的科学性和先进性3.社会作用:是中特社会主义事业顺利发展,社会主义和谐社会建设的法律保障二.我国社法体系(一)七个部门:宪法及宪法相关法,民商法,行政法,经济法,刑法,社会法,诉讼与非诉讼程序法(二)三个层次:法律,行政法规,地方性法律(三)法律简介1.实体法1)宪法:国家根本大法,“母法”;规定权利,权力,义务2)刑法:规定犯罪,刑事责任,和刑罚的法律规范3)民商法:调整平等主体的公民,法人之间的财产关系和人身关系,即人,物,债4)行政法:调整行政活动5)经济法:调整国家在监管与协调经济运行过程中发生的经济关系6)社会法:劳动关系,社会保障,社会福利和特殊群体权益保障2.程序法诉讼程序法:1)民事诉讼法:民告民2)刑事诉讼法:官告民3)行政诉讼法:民告官非诉讼程序法:仲裁法三.我国社法的运行1.法律制定:1)地位:起始性与关键性环节2)层次:①全国人大及常委会:法律②国务院及各部门:行政法规与部门规章③省,自治区,直辖市:地方性法规3)程序:法律案的提出;法律案的审议;法律案的表决和通过;法律的公布(国家主席)2.法律遵守:1)依法办事:①依法享有并行使权利②依法承担并履行义务2)在法律运行中,守法是法律实施和实现的基本途径 3)一切组织和个人都是守法的主体3.法律执行:1)狭义:行政法规,这是法律实施和实现的重要环节 2)执行主体:①中央和地方各级政府②各类政府中享有行政权的下属行政机构4.法律适用:1)司法机关是指国家检察机关和审判机关2)人民检察院行使法律监督权;人民法院行使审判权四.建设社会主义法治国家(一)1997年将“依法治国”作为政治体制改革的重点;1999年将依法治国写入宪法,这是我国法制建设理论和实践发展史上的重要里程碑(二)明确“法制”与“法治”的区别:法制是国家法律和制度的简称,它与国家相伴而生,有国就有法;而法治是指治理国家的理论、原则、理念和方法,是一种社会意识,与民主政治相伴而生,由国家、法制不一定有法治(三)内容:1.法律至上,权力在法律之下;2.法律公开;3.依法行政;4.司法独立;5.保障权利和自由;6.实行正当程序(四)主要任务1.完善中国特色社会主义法律体系2.提高党依法执政的水平3.加快建设法治政府4.深化司法体制改革5.完善权力制约和监督机制6.培植新型的社法文化第二节:树立社法观念一.民主法制观念(一)民主法治是社会主义的重要特征,属社会主义政治文明范畴(二)党的领导是社会主义民主法治建设的根本保证。

第七章增强法律意识弘扬法制精神一、教学目的通过对大学生进行社会主义法制教育,帮助他们懂得马克思主义法学和社会主义法律基本原理,理解社会主义法律的本质,树立社会主义法治观念,增强国家安全意识,加强法律修养,做一个知法懂法守法的合格公民。

二、教学内容1、我国社会主义法律的内涵、本质;我国社会主义法律体系;我国社会主义法律的运行:制定、执行;建设社会主义法治国家。

2、树立社会主义法治观念:权利与义务的观念及其关系。

3、增强国家安全意识4、加强社会主义法律修养三、教学重点1、法律的内涵及本质特征2、建设社会主义法治国家的主要任务四、教学难点1、道德与法律的关系2、提高大学生的法律修养五、教学设计1.课程导入(运用故事和设问的方式把学生引入课程教学活动): 人们常说,法律是空气、水,或者是面包,是人们一刻也不能离开的东西。

法律本来是生活本质的呈现,直接决定了人们的生活态度和行为方式。

为证明这一说法,请听一则所罗门的故事。

据希伯莱传说,神赐给所罗门王极大的智慧,“如同海沙不可测量”。

天下列王都差人听他的智语。

《圣经•列王纪上》记载了这样一件事:一日,两妓女争夺孩子,久执不下。

所罗门王令人将孩子一劈为二,各与半,一女愿劈,一女不愿,宁送子与彼。

王遂判子归后者。

而相同的智慧故事也在中国上演。

在《管锥编》中,钱钟书先生举了很多相同的例子,如《风俗通义》中的黄霸判子案、《魏书•李崇传》中断子案、《灰栏记》第四折中的包拯断子案等等。

裁判者与所罗门王使用的技巧完全相同。

在故事中,所罗门王判案依据什么呢?(用2分钟,先让学生们自己相互交流和讨论,然后老师再深入引导。

)[教师总结] 所罗门王依据的是一种生活常识与生活经验——生母一般比其他人对孩子有更深厚的感情,舍不得让孩子被劈而死。

这种生活常识与生活经验是世世代代积累下来的,可以超越时空岁月,为后世人们所用。

所以说,法律与我们的生活息息相关,伴随我们从摇篮走向坟墓。

从出生时起我们就穿上法律的外衣,直到临近死亡脱下法律的外衣并通过遗嘱加以处置,法律伴随我们人生的始终。

第七章增强法律意识培育法治精神一、教学目的加强公民法制教育,培养公民法律意识和法制观念,提高公民法律素质,是当代中国走向法治化进程中的一项基础工程,也是建设社会主义法治国家亟待解决的历史课题。

大学生作为中国特色社会主义事业的建设者和接班人,肩负着建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴的历史重任,具有良好的法律意识、法律思维方式和较高的法律素质,在学习和掌握科学文化知识的同时,学习和法律知识,培养法律意识既是我国社会主义法治建设的时代需要,也是大学生自身成长的需要。

因此,在教学中,要使大学生通过学习和了解法律知识,培养法律意识和法律思维方式,提高法律素质。

二、教学重点1.领会社会主义法律精神社会主义法律精神贯穿我国法律体系的始终,是中国特色的。

只有深入领会社会主义法律精神,才能树立起正确的法律意识和法治观念。

领会社会主义法律精神,就是要理解我国社会主义法律的内涵,了解我国社会主义法律的体系,熟悉我国社会主义法律的运行机制,明确在我国实行依法治国方略、建设社会主义法治国家的重大历史任务。

2.树立社会主义法治观念法治观念是法治的重要构成部分,也是法治得以建立的思想基础。

法治的建立必然要求法治观念的率先确立,并且应当将法治观念内化为相应主体的自觉意识。

建设社会主义法治国家,要求全体公民树立社会主义民主与法治观念、权利义务观念、法律面前人人平等观念等基本观念,养成自觉依法办事的习惯,懂得如何依法办理各种事务。

3.加强社会主义法律修养培养大学生的法律思维方式既是基础课中法律知识教育的重要目标,也是提高培养大学生法律素质的前提和基础。

社会主义法治国家建设的进程能否顺利推进,在一定程度上要看社会主义法律思维能否深入人心。

我国法制宣传教育的内容不仅应该包括宣传和普及法律知识,而且应该包括努力提升公民的法律思维水平。

三、教学难点1.法律知识、法律观念与法律思维方式的内在联系2.大学生应如何加强社会主义法律修养3.培养社会主义法律思维方式四、教学内容教学导入:同学们好!前段时间,我们学习了理想、爱国、人生观、价值观、道德等内容,今天我们学习法律的相关知识。

第七章增强法律意识弘扬法治精神案例1 司机气愤乘客不给孕妇让座赌气熄火某市35路公交车,某天,上来一位行动不便,怀孕近八个月的妇女,好心的司机王某叫乘客给这位孕妇让个座,满车的乘客竞无一人起身让座。

最后,这位司机终于耐不住怒火,扬言:“今天要是没有人让座,这车我就不开了。

并且真的赌气熄了火。

这遭到车上一些乘客的强烈反对,声称:“希望你能按时开车,如果你再不开车,耽误了我,造成损失的话,我们就去告你,要你承担赔偿责任。

案例2 亿万富翁袁宝璟雇凶杀人获死刑辽阳市人袁宝璟1992年在怀柔注册了北京建昊实业发展公司,半年之后袁获利200多万元。

随后他转向股票、债券。

1994年袁宝璟离开股票市场,一口气吞下60多家企业,1996年,其资产达到30多个亿。

辽阳市法院经查明:1996年秋天,袁宝璟与袁宝琦以及被害人汪兴会面。

袁宝璟表示,自己在成都炒期货时,损失了9000余万元,怀疑是一个叫刘汉的人与交易所修改规则所致。

汪兴提出找人打刘汉,得到袁宝Z的认可。

尔后,袁宝璟出资16万元让袁宝琦交给汪兴。

1997年2月1日晚9时许,受袁宝璟等人指使,李海洋(已判刑)在四川省广汉市向刘汉近距离连开两枪,但未击中目标。

1997年以来因汪兴多次向袁宝璟借钱未果,便开始以打电话、写信威胁要举报。

2001年初,袁宝璟对袁宝琦提到了汪兴的恐吓威胁,袁宝琦提出杀人,袁宝璟表示“行”,并提供30万元资金。

之后,袁宝琦找到袁宝福,让他把汪兴做掉,袁宝森主动提出去做。

2001年11月15日,袁宝森刺中汪兴数刀后逃离现场。

经法医鉴定:汪兴为重伤。

汪兴被扎伤后,不断威胁、恐吓袁宝璟,袁宝璟对袁宝琦说“不行就办了他”。

之后,袁宝琦对袁宝福说“把尾巴活干完”,并交给袁宝福18万元。

2003年10月4日23时许,在汪兴开门进楼时,袁宝森持枪近距离对汪连开二枪,汪当场死亡。

法律基础讲义

第七章增强法律意识弘扬法治精神

一、法的概念、基本特征、本质

(一)法的概念。

法是由国家制定或认可的,并以国家强制力保证其实施的,反映统治阶级意志的规范体系,这种意志的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的。

法通过规定人们在相互关系中的权利和义务,确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序。

(二)法的特征

1、法是调整人们行为的一种社会规范。

社会规范:法律(特殊社会规范)、纪律、道德、宗教(一般社会规范)。

2、法由国家制定或认可。

制定和认可是国家创制法的两种方式。

制定:在社会生活中原先并没有某种行为规范,立法者根据社会生活发展的需要,通过相应的国家机关按照法定程序制定各种规范性文件的活动。

认可:社会生活中原来已经实际存在着某种行为规则,国家以一定形式承认并且赋予其法律效力的活动。

3、法以规定人们的权利和义务为调整机制。

4、以国家强制力保证实施。

(三)法的本质

1、法是统治阶级意志的体现

法所体现的统治阶级意志,是统治阶级作为一个整体在根本利益一致的基础上所形成的共同意志。

2、法是上升为国家意志的统治阶级的意志的

法并非体现统治阶级的所有意志和要求,法所体现的只是“被奉为法律”的统治阶级意志。

3、法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的

地理环境——影响因素;人口状况——影响因素;社会物质生产方式——决定性因素。

经济以外的其他因素对法也有影响:马克思主义法学肯定生产方式对法的最终决定作用,但并不认为经济是法产生和发展的唯一决定因素,政治、哲学、宗教、文学、艺术等等都会对法产生影响。

二、法的产生和历史发展

(一)法是人类社会发展到一定阶段的产物

1.原始社会的习惯规则

原始社会里,调整人们相互关系、维护社会秩序的社会规范是氏族习惯。

2.国家和法是随着私有制、阶级出现而产生的

(二)法产生和发展的一般规律

氏族习惯——原始社会行为规范;。