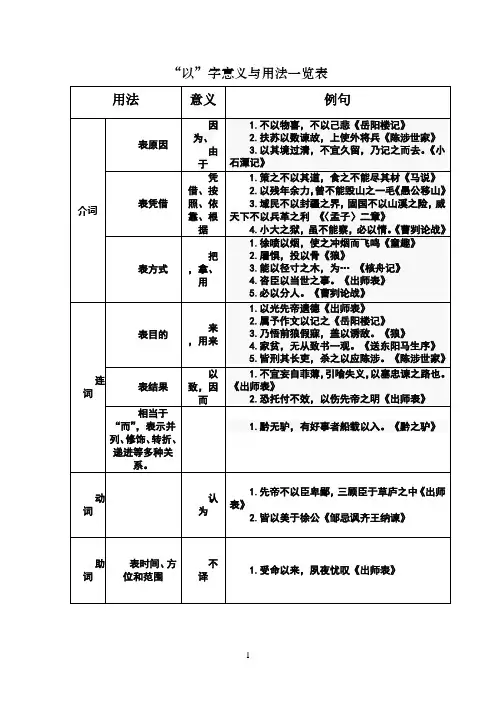

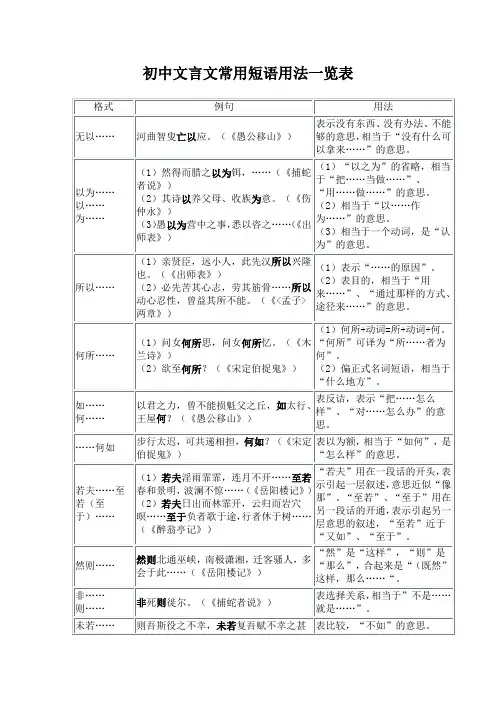

“以”字意义与用法一览表

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

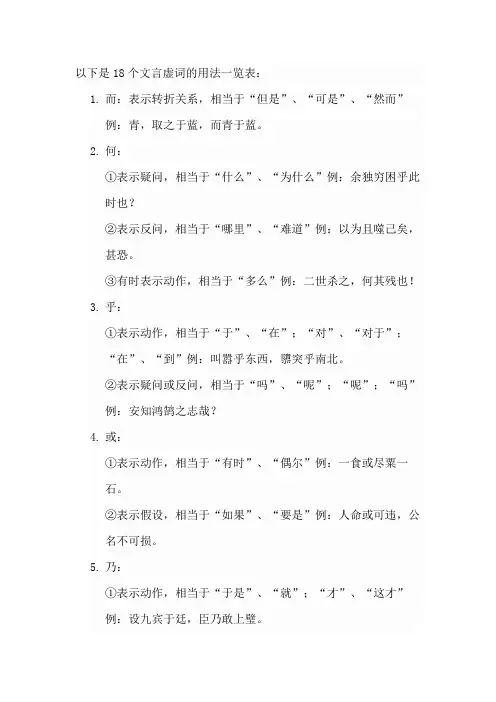

以下是18个文言虚词的用法一览表:1.而:表示转折关系,相当于“但是”、“可是”、“然而”例:青,取之于蓝,而青于蓝。

2.何:①表示疑问,相当于“什么”、“为什么”例:余独穷困乎此时也?②表示反问,相当于“哪里”、“难道”例:以为且噬己矣,甚恐。

③有时表示动作,相当于“多么”例:二世杀之,何其残也!3.乎:①表示动作,相当于“于”、“在”;“对”、“对于”;“在”、“到”例:叫嚣乎东西,隳突乎南北。

②表示疑问或反问,相当于“吗”、“呢”;“呢”;“吗”例:安知鸿鹄之志哉?4.或:①表示动作,相当于“有时”、“偶尔”例:一食或尽粟一石。

②表示假设,相当于“如果”、“要是”例:人命或可违,公名不可损。

5.乃:①表示动作,相当于“于是”、“就”;“才”、“这才”例:设九宾于廷,臣乃敢上璧。

②表示转折,相当于“可是”、“却”例:夫我乃行之,反而求之,不得吾心。

6.岂:①表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:岂曰无衣?与子同泽。

②表示动作,相当于“而且”、“也”例:王侯将相宁有种乎?7.其:①表示选择,相当于“是……还是”例:吾其还也?②表示反问,相当于“难道”、“怎么”例:以丛草为林,以虫蚁为兽。

8.且:①表示并列,相当于“又”、“而且”例:河水清且涟漪。

②表示递进,相当于“并且”、“而且”例:且焉置土石。

③表示承接,相当于“然后”、“就”例:且放白鹿青崖间。

9.虽:表示转折,相当于“虽然”、“纵使”例:虽九死其犹未悔。

10.遂:表示结果,相当于“终于”、“到底”例:遂使之行成。

11.谓:表示动作,相当于“告诉”、“对……说”例:谓心到、眼到、口到。

①表示动作,相当于“了”、“已经”例:籍吏民,封府库,而待将军,备兵九为备矣。

②表示感叹,相当于“啊”、“呀”例:嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!13.焉:①表示疑问,相当于“呢”、“吗”例:人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?②表示反问,相当于“呢”、“吗”例:肉食者谋之,又何间焉?③表示动作,相当于“之”、“的”例:积土成山,风雨兴焉。

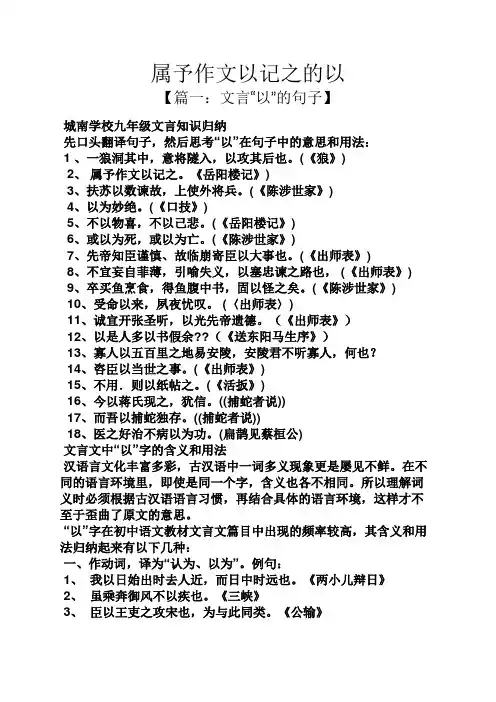

属予作文以记之的以【篇一:文言“以”的句子】城南学校九年级文言知识归纳先口头翻译句子,然后思考“以”在句子中的意思和用法:1 、一狼洞其中,意将隧入,以攻其后也。

(《狼》)2、属予作文以记之。

《岳阳楼记》)3、扶苏以数谏故,上使外将兵。

(《陈涉世家》)4、以为妙绝。

(《口技》)5、不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)6、或以为死,或以为亡。

(《陈涉世家》)7、先帝知臣谨慎、故临崩寄臣以大事也。

(《出师表》)8、不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也, (《出师表》)9、卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。

(《陈涉世家》)10、受命以来,夙夜忧叹。

(〈出师表〉)11、诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

(《出师表》)12、以是人多以书假余??(《送东阳马生序》)13、寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?14、咨臣以当世之事。

(《出师表》)15、不用.则以纸帖之。

(《活扳》)16、今以蒋氏现之,犹信。

((捕蛇者说))17、而吾以捕蛇独存。

((捕蛇者说))18、医之好治不病以为功。

(扁鹊见蔡桓公)文言文中“以”字的含义和用法汉语言文化丰富多彩,古汉语中一词多义现象更是屡见不鲜。

在不同的语言环境里,即使是同一个字,含义也各不相同。

所以理解词义时必须根据古汉语语言习惯,再结合具体的语言环境,这样才不至于歪曲了原文的意思。

“以”字在初中语文教材文言文篇目中出现的频率较高,其含义和用法归纳起来有以下几种:一、作动词,译为“认为、以为”。

例句:1、我以日始出时去人近,而日中时远也。

《两小儿辩日》2、虽乘奔御风不以疾也。

《三峡》3、臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

《公输》4、臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

《邹忌讽齐王纳谏》一、介词,相当于“用”。

例句:1、醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

《醉翁亭记》2、以衾拥覆,久而乃和。

《送东阳马生序》3、能以径寸之木,为宫室、器皿、人物。

《核舟记》4、为坛而盟,祭以尉首。

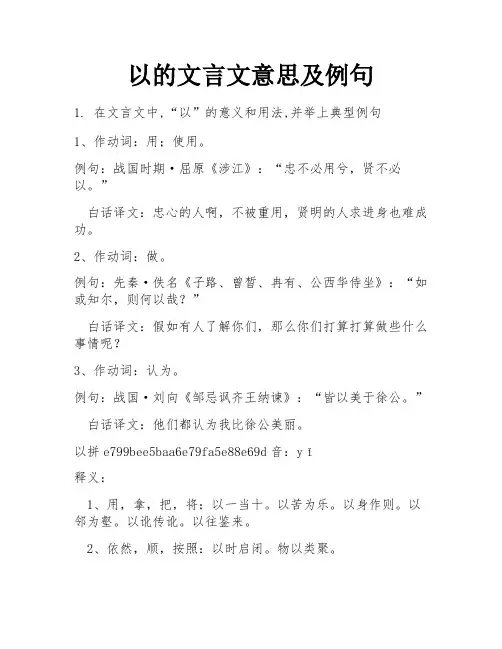

以的文言文意思及例句1. 在文言文中,“以”的意义和用法,并举上典型例句1、作动词:用;使用。

例句:战国时期·屈原《涉江》:“忠不必用兮,贤不必以。

”白话译文:忠心的人啊,不被重用,贤明的人求进身也难成功。

2、作动词:做。

例句:先秦·佚名《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》:“如或知尔,则何以哉?”白话译文:假如有人了解你们,那么你们打算打算做些什么事情呢?3、作动词:认为。

例句:战国·刘向《邹忌讽齐王纳谏》:“皆以美于徐公。

”白话译文:他们都认为我比徐公美丽。

以拼e799bee5baa6e79fa5e88e69d音:yǐ释义:1、用,拿,把,将:以一当十。

以苦为乐。

以身作则。

以邻为壑。

以讹传讹。

以往鉴来。

2、依然,顺,按照:以时启闭。

物以类聚。

3、因为:以人废言。

勿以善小而不为。

不以物喜,不以己悲。

4、在,于(指时日):“子厚以元和十四年十一月八日卒,年四十七”。

5、目的在于:以待时机。

以儆效尤。

6、文言连词,与“而”用法相同:梦寐以求。

7、用在方位词前,表明时间、方位、方向或数量的界限:以前。

以内。

8、用在动词后,类似词的后缀:可以。

得以。

9、古同“已”,已经。

10、太,甚:不以急乎?11、及,连及:富以其邻。

扩展资料汉字笔画:相关组词:1、足以[zú yǐ]完全可以;够得上。

2、以来[yǐ lái]方位词。

表示从过去某时直到现在的一段时期。

3、以上[yǐ shàng]表示位置、次序或数目等在某一点之上。

4、以内[yǐ nèi]方位词。

在一定的时间、处所、数量、范围的界限之内。

5、难以[nán yǐ]难于。

2. 文言文中以的用法“以”是古文中使用频率很高的一个虚词。

“以”的本义是“用”,作动词。

《说文》:“以,用也。

”《尔雅》:“以,用也。

”例如:今方来,吾欲辱之,何以也(《晏子春秋?晏子使楚》)中的“以”就作“用”解。

以字在文言文中的用法和例句一、字在文言文中的基本用法和例句(600字左右)在文言文中,字作为一个非常重要的组成单位,具有丰富多样的用法。

下面将从一个字在句子中代表特定意义、字与词的关系以及字在修辞手法中的运用三个方面进行详细介绍。

1.1 字代表特定意义一些字可以单独使用,代表特定的含义或意思。

比如,“贞”表示正直,坚持不变;“明”表示清楚,明亮。

“玉兔”是指月亮,“星火”是指星星。

“翼”表示鸟类的翅膀,“善”的本义是好心肠。

“竭力”,即尽全力。

例如,《道德经》第七章曰:“天长地久。

” 这里,“长”代表时间长久之意。

《红楼梦》第五十二回写宝玉看见报上有一篇文章赞美贾母时说:“我老祖宗真好你就把江南水小米胸脯爆得裂开了吧!”这里“爆裂”一词形象地描绘出江南水小米和贾母胸脯之间的紧密联系。

1.2 字与词的关系除了单独使用,字在文言文中经常与形容词或动词构成词组、短语。

这些词组、短语更加丰富地表达出特定的意思。

例如,“苦口良药”指辛苦听取的忠告;“粉墨登场”表示隆重登场;“金榜题名”是指通过考试而被录取。

例如,《论语·八佾》中孔子说:“不曰‘如之何?如之何?’者。

”其中的“如之何”是一个由三个字组成的短语,表示询问对方是否明白。

1.3 字在修辞手法中的运用字在文言文中还经常用于修辞手法,包括比喻、夸张、反问等等。

这些修辞手法能够提升文章的表现力和感染力,使得读者更容易产生共鸣。

以比喻为例,《淮南子·惠景君》一文中有一句话:“近山之下者虽启地,则险也。

”作者以“近山之下”来比喻贪婪欲望日益膨胀,进而揭示人心险恶。

再如《红楼梦》中宝玉说:“寄我无情,他便无意”,利用反复叠加的否定表达方式,强调自己对他人是否关心的怀疑和不满。

二、字在文言文中的运用技巧和要求(600字左右)2.1 准确使用字义在使用字时,应准确理解其含义,并避免武断或误用。

只有确切把握每个字的普通意义和特殊含义,才能使文章准确无误地传达信息。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法(若、所、为、焉、也、以)七、若ruò(一)连词(1)表另提一事。

至,至于。

若民,则无恒产,因无恒心。

(《齐桓晋文之事》)至于一般老百姓,如果没有固定的产业收入,也就没有固定的道德观念。

(2)表假设,相当于“如果”“假设”①今若遣此妇,终老不复取。

译文:今天如果休了她我就以后终身不再娶了②若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

(《烛之武退秦师》)如果灭掉郑国对您有好处,怎么敢拿(灭郑)这件事情来麻烦您。

③若不能,何不按兵束甲,北面而事之!(《赤壁之战》)译文:如果不能,为什么不放下武器、捆起铠甲,向他面北朝拜称臣呢!④若据而有之,此帝王之资也。

(《赤壁之战》)译文:如果能占为已有,这是开创帝王之业的凭借。

(3)表选择,相当于"或"、"或者"。

以万人若一郡降者,封万户(《汉书高帝纪》带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯)(4)和,与愿取吴王若将军头,以报父仇(《史记魏其武安侯列传》)希望斩取吴王和吴国将军的头,以替父亲报仇。

(二)代词1. 第二人称。

相当于"你""你们";作定语时则译为"你的"、你们的。

①若入前为寿,寿毕,请以剑舞。

译文:你进去上前去祝寿,祝贺完毕之后,请求舞剑②久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也。

译文:好久没有见到你的身影了,为什么整天默默地呆在这里,真像个女孩子呀③不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》若属:你们这些)译文:不然的话,你们都将被他所俘虏!④更若役,复若赋,则何如?(《捕蛇者说》你的)译文:更换你的差事,恢复你的赋税,那怎么样呢?2.表近指,相当于"这""这样""如此"。

①以若所为,求若所欲,犹缘木求鱼也。

译文:以这样的做法,去谋求这样的理想,就象爬到树上去抓鱼一样。

②王曰:“舍之!吾不忍其觳觫hú sù,若无罪而就死地。

考标文言虚词一(一)、连词“而”的用法1、表转折,“却、反而、竟然”之义,或不译。

前后在意义上有明显反差和转折的:而听细说、小学而大遗、取之于蓝而青于蓝、今人有大功而击之、因人之力而敝之、后人哀之而不鉴之。

2、表并列,前后词语或短语在结构上通常相似或相同,在句中处于同等地位而并列说明的,或表示两个动作、两件事同时发生的。

可译为“而且、且”等,或不译:侣鱼虾而友糜鹿、蟹六跪而二螯、则知明而行无过矣、授之书而习其句读者、吾从(之)而师之、而又有剪发杜门、且夫吾尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者。

3、表结果、因果,“而”前的人事物直接导致“而”后的事情,“而”后的事情由“而”前的人事物引起的。

可译为“所以”“因而”“于是”“才”等,或直接用“而”:臣诚恐见欺于王而负赵、赵岂敢留璧而得罪于大王乎、今急而求子、夜则以病围所寓舍、而予不得归矣、其疾病而死、赂秦而力亏、诸侯之所亡与战败而亡者。

4、表承接(即顺承),表示继前面动作之后紧接着另一个动作,往往译为“然后”等:毕礼而归之、觉而起、起而归、归而求救国之策、以先国家之急而后私仇也。

5、表目的,表示“而”前的行为是为了“而”后的事情,有明显的目的性、方向性或计划性。

通常可译为“来”:择师而教之;臣所以去亲戚而事君者;缦立远视而望幸焉;籍吏民,封府库,而待将军。

6、表假设,一般用于主谓之间,通常译为“如果、假设、即使、就算”等。

“而”后的事情未发生,处于某种预想状态的,较少:以父母之遗体行殆,而死有余责;子产而死,谁其嗣之?(《左传.襄公三十年》)7、表递进,表示意义上进一步的发展或提高,较少:君子博学而日参省乎己。

8、表修饰,有时可直接译为“地”“着”;或在形式上连接状语和中心语(动词),在中心语前表某种方式、条件等;或“而”前的东西处于附属地位,表补充说明,一主一次的:今以秦之强而先割十五都予赵、不如因(之)而厚遇之、群臣相视而嘻、缇骑按剑而前、缒而出、戮力而攻秦、立而饮之、吾尝终日而思矣、顺风而呼、扣舷而歌之、自其不变者而观之、客喜而笑、施施而行、漫漫而游、顺流而东也、自远而至;攀援而登、箕踞而遨一(二)、代词“而”的用法通“尔”,作第二人称代词,“你(们)”的意思:且而与其从辟人之士也二、何1、疑问代词,什么,引导一个宾语前置句,“何”做前置宾语:何为其然也、而又何羡乎、客何为者、大王来何操、何以至此、而幸生也何为、何以知之、君何以知燕王、何辞为、何以伐为、童子何知邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也2、疑问代词,什么、为什么,不引导一个宾语前置句:何厌之有、何也、君亲其谓予何、赐也何敢望回、夫子何哂由也3、副词,多么、何必等。

属予作文以记之的之的用法【篇一:“以”字意义与用法一览表】“以”字意义与用法一览表【篇二:虚词的用法和意义】虚词的用法及意义一.之的用法及意义:1) 代词,他,他们,它,它们或自称:a.公与之乘;b.公与之乘;c.陈胜佐之;d.肉食者谋之;f悉以咨之;g.属予作文以记之。

2)结构助词,的:a.小大之狱b.三里之城c.天子之怒;d.物外之趣;f.古仁人之心3)用在主谓语之间,取消句子独立性,不译,无实意:a.予独爱莲之出淤泥而不染;b.心之所向;c.孤之有孔明;d.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形;f.虽我之死;g.日月之行;h.当余之从师也;m.髻鬟之始掠也;l.医之好治不病以为功4)宾语前置的标志,不译,无实意,助词:a.何陋之有?b.宋何罪之有?5)音节助词,不译:a.公将鼓之;b.久之,目似瞑,意暇甚;c.怅恨久之6)定语后置的标志,不译,助词:a.居庙堂之高,处江湖之远;b.马之千里者;c.北顾黄河之西流7)动词,去,到,往:a.辍耕之垄上;b.又间令吴广之次所旁丛祠中;c.吾欲之南海;d送杜少府之任蜀州8)表示同一关系,代词,这样的,那样的,这类的:a.魁父之丘;b.云梯之械;有良田美池桑竹之属二、其的用法和意义:1)代词,他,他们,它,它们(的):a.百姓多闻其贤;b.以彰其咎;c.其妻献疑曰;d.增其旧制;f.恐前后受其敌2)指示代词,这,那(种,个,样),其中的:a.不能名其一处;b.其一犬坐于前;c.欲穷其林;d.以其境过清;f.有蒋氏者,专其利三世矣g、其一富,其一贫;h.其人视端容寂3)副词,难道,怎么,表反问语气:a.其真无马耶?b.其如土石何? 4)副词,表推测语气,恐怕,大概:a.其真不知马也5)副词,表期许语气,加强语气:a.安陵君其许寡人6)连词,如果:a.其业有不精德有不成者三、而的用法:1)表并列,又,并且:a、黑质而白章;b、中冠而多髯者为东坡c、起坐而喧哗者;d、报先帝而忠陛下之职分也;f.泉香而酒洌;g.溪深而鱼肥2)表递进,而且:a、邹忌修八尺又余,而形貌昳丽;b、学而时习之;c、饮少辄醉,而年又最高;d、敏而好学,不耻下问;f、蔚然而深秀者;3)表顺承,就,然后或不译/a、野芳发而幽香b、夺而杀尉;c、温故而知新;d、择其善者而从之;f、既醉而退;g记之而去;h、收而攻蕲;m、启窗而观4)表修饰,不译,或译为“着”或“地”:a、朝而往,暮而归;b、面山而居;c、笑而止之曰;d、暮而果大亡其财;f、随波而逝;g、挺剑而起;h、见闻水声潺潺而泻出于两峰之间者5)表转折,却,但是,可是:a、人不知而不愠;b、千里马常有,而伯乐不常有;c、人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也;d、而不知人之乐6)表因果:a、四时之景不同,而乐亦无穷也b、水落而石出者7)表假设:a,人而无信不知其可四、以的用法:1)介词,把:a、故临崩寄臣以大事也;b、因以之为号;c、以丛草为林;d、投以骨;f、必以分人;g、以头抢地;h、以书假余2)介词,用,拿:a、以衾拥覆;b、徐喷以烟、c、以径寸之木;d、述以文者;f、以乡人子谒余;g、以钱币覆之;h、以五百里之地易安陵;m、祭以尉首3)介词,凭借,依靠:a以君之力;b、域民不以封疆之界,固国不以山。

以在古汉语中的用法和意义1. 《“以”作“用”讲时》- 我就想啊,“以”这个字可真奇妙,就像一把万能钥匙。

我跟小伙伴说:“你看,这个‘以’就像是我们用工具干活儿一样,是‘用’的意思呢。

”就像那次我们搭积木,我跟小明说:“以这块大积木为基础,我们就能搭出超级大城堡啦。

”在这个场景里,“以”就是用那块大积木的意思。

这就告诉我们呀,每个字都像一个小帮手,在我们表达想法的时候默默地发挥作用呢。

2. 《“以”作“凭借”讲时》- 嘿,你知道吗?“以”还能当“凭借”来讲呢。

我有次考试没考好,就有点沮丧。

爸爸跟我说:“孩子啊,你要以努力为翅膀,才能飞得更高呀。

”就像跑步比赛的时候,小红对小绿说:“我要以我的耐力为武器,超过你。

”这里的“以”就是凭借的意思。

我就明白了,我们得找到能凭借的东西,才能更好地去做事情,就像小帆船凭借着风才能远航。

3. 《“以”作“认为”讲时》- 我跟奶奶争论过呢,我当时就说:“奶奶,我以这个故事里的小兔子是最勇敢的。

”奶奶笑着说:“你这小娃娃,想法还挺特别。

”就像我们在看一幅画的时候,小美说:“我以这幅画的色彩是最吸引人的地方。

”这里的“以”就是认为的意思。

这让我觉得呀,每个人看待事物的想法都不一样,就像世界上没有两片相同的树叶一样。

4. 《“以”作“按照”讲时》- 妈妈总是告诉我:“你要以老师说的要求去做事情,这样才能做好。

”我就似懂非懂地点点头。

有一回我们做手工,老师说:“大家要以这个步骤图为准,一步一步来。

”然后小刚就说:“我知道啦,这个‘以’就是按照的意思呗。

”在这个做手工的过程中,我们按照步骤来,就像小蚂蚁按照路线去找食物一样。

这说明呀,按照一定的规则做事,就不容易出错呢。

5. 《“以”作“因为”讲时》- 我和同桌闹别扭了,我特别生气。

后来他跟我说:“我不是故意的,你不要生气啦,以我当时太着急了才那样的。

”我听了心里就舒服多了。

就像有一次小狗把小花的球弄破了,小狗呜呜叫着,小花就说:“好啦好啦,以你还小不懂事,我不怪你啦。

属予作文以记之的以【篇一:文言“以”的句子】城南学校九年级文言知识归纳先口头翻译句子,然后思考“以”在句子中的意思和用法:1 、一狼洞其中,意将隧入,以攻其后也。

(《狼》)2、属予作文以记之。

《岳阳楼记》)3、扶苏以数谏故,上使外将兵。

(《陈涉世家》)4、以为妙绝。

(《口技》)5、不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)6、或以为死,或以为亡。

(《陈涉世家》)7、先帝知臣谨慎、故临崩寄臣以大事也。

(《出师表》)8、不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也, (《出师表》)9、卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。

(《陈涉世家》)10、受命以来,夙夜忧叹。

(〈出师表〉)11、诚宜开张圣听,以光先帝遗德。

(《出师表》)12、以是人多以书假余??(《送东阳马生序》)13、寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?14、咨臣以当世之事。

(《出师表》)15、不用.则以纸帖之。

(《活扳》)16、今以蒋氏现之,犹信。

((捕蛇者说))17、而吾以捕蛇独存。

((捕蛇者说))18、医之好治不病以为功。

(扁鹊见蔡桓公)文言文中“以”字的含义和用法汉语言文化丰富多彩,古汉语中一词多义现象更是屡见不鲜。

在不同的语言环境里,即使是同一个字,含义也各不相同。

所以理解词义时必须根据古汉语语言习惯,再结合具体的语言环境,这样才不至于歪曲了原文的意思。

“以”字在初中语文教材文言文篇目中出现的频率较高,其含义和用法归纳起来有以下几种:一、作动词,译为“认为、以为”。

例句:1、我以日始出时去人近,而日中时远也。

《两小儿辩日》2、虽乘奔御风不以疾也。

《三峡》3、臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

《公输》4、臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。

《邹忌讽齐王纳谏》一、介词,相当于“用”。

例句:1、醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

《醉翁亭记》2、以衾拥覆,久而乃和。

《送东阳马生序》3、能以径寸之木,为宫室、器皿、人物。

《核舟记》4、为坛而盟,祭以尉首。