病句之成分残缺和赘余(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:432.00 KB

- 文档页数:29

一、教学目标:1. 让学生掌握成分残缺和赘余病句的基本概念。

2. 培养学生识别和修改成分残缺或赘余病句的能力。

3. 提高学生写作中的语言表达准确性。

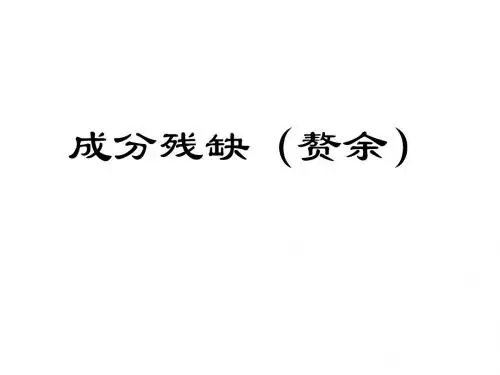

二、教学内容:1. 成分残缺病句:主语、谓语、宾语、定语、状语等成分残缺的情况。

2. 赘余病句:成分多余,导致句子累赘、冗长的情况。

3. 修改方法:找出残缺或赘余的成分,进行适当的添加或删除。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:识别和修改成分残缺或赘余病句。

2. 教学难点:掌握不同类型病句的修改方法。

四、教学过程:1. 导入:通过展示一些典型的成分残缺和赘余病句,引导学生关注病句问题。

2. 讲解:详细讲解成分残缺和赘余病句的定义、类型及修改方法。

3. 练习:让学生分组练习,互相找出句子中的成分残缺或赘余,并进行修改。

4. 反馈:教师点评学生练习情况,指出优点和不足,进行针对性的指导。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调成分残缺和赘余病句的修改方法。

五、课后作业:1. 收集一些自己写作中的病句,分析其原因,进行修改。

(1)他经常去图书馆看书。

(2)学习成绩的好坏与努力程度有关。

(3)老师要求我们认真完成作业。

(4)昨天晚上,我梦见了家乡的风景。

(5)他穿着一件蓝色的衣服,戴着一顶帽子。

六、教学策略:1. 采用案例分析法,让学生通过具体例子来理解和掌握成分残缺和赘余病句的特点。

2. 运用互动教学法,鼓励学生积极参与讨论和练习,提高学生的实际操作能力。

3. 采用循序渐进法,由浅入深地讲解和练习,使学生逐步掌握修改病句的技巧。

七、教学评价:1. 课堂练习:观察学生在练习中的表现,评估其对成分残缺和赘余病句的识别和修改能力。

2. 课后作业:检查学生完成的作业,评估其对课堂所学知识的应用情况。

3. 学生互评:鼓励学生互相评价,共同提高写作水平。

八、教学资源:1. 病句案例:收集一些典型的成分残缺和赘余病句,用于教学示例。

2. 练习题:编写一些练习题,帮助学生巩固所学知识。

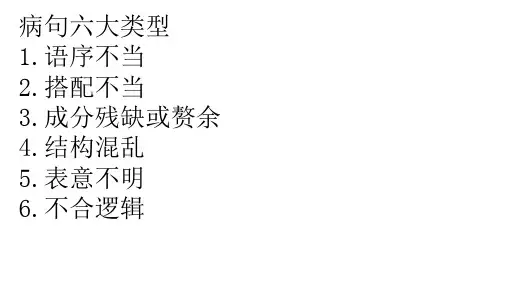

病句的类型(语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余)教案教学目标:1. 让学生理解并掌握病句的类型,包括语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余。

2. 培养学生识别和修改病句的能力。

3. 提高学生写作的准确性和流畅性。

教学内容:1. 语序不当:让学生了解句子中词语的排列顺序是否合理,如何调整语序。

2. 搭配不当:让学生掌握正确的词语搭配,避免使用不合适的词语。

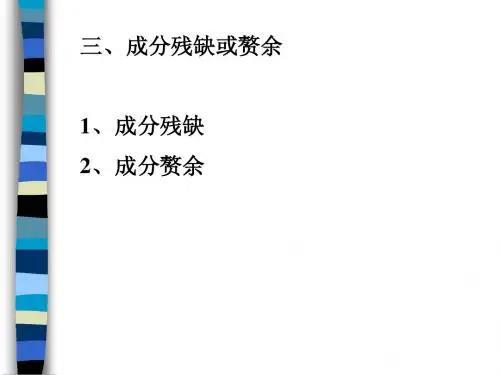

3. 成分残缺或赘余:让学生了解句子中缺少必要的成分或存在多余的成分,如何进行修正。

教学步骤:第一节:语序不当1. 引入:通过示例句子,让学生感受语序不当的问题。

2. 讲解:解释语序不当的原因,引导学生理解词语的排列顺序对句子意义的影响。

3. 练习:让学生修改给出的语序不当的句子,引导学生运用正确的语序。

第二节:搭配不当1. 引入:通过示例句子,让学生感受搭配不当的问题。

2. 讲解:解释搭配不当的原因,引导学生理解正确词语搭配的重要性。

3. 练习:让学生修改给出的搭配不当的句子,引导学生运用正确的词语搭配。

第三节:成分残缺或赘余1. 引入:通过示例句子,让学生感受成分残缺或赘余的问题。

2. 讲解:解释成分残缺或赘余的原因,引导学生理解句子成分的完整性。

3. 练习:让学生修改给出的成分残缺或赘余的句子,引导学生运用完整的句子成分。

第四节:综合练习1. 让学生运用所学的知识,修改综合练习中的病句。

2. 引导学生通过小组讨论,相互检查和修改病句。

第五节:总结与拓展1. 让学生总结本节课所学的病句类型及其修改方法。

2. 引导学生思考如何在日常写作中避免病句的出现。

教学评价:1. 通过课堂练习和小组讨论,评估学生对病句类型的理解和修改能力。

2. 鼓励学生在写作中运用所学的知识,评估其在实际写作中的运用能力。

教学资源:示例句子、练习题、小组讨论材料。

教学时间:每节课45分钟,共5节课。

第六节:病句辨析与修改教学目标:1. 培养学生识别常见病句的能力。

2. 让学生掌握修改病句的基本技巧。

辨析修改病句之成分残缺或赘余教案一、教学目标1. 让学生掌握成分残缺和赘余病句的常见类型。

2. 培养学生识别和修改成分残缺或赘余病句的能力。

3. 提高学生书面表达的准确性和流畅性。

二、教学内容1. 成分残缺病句:主语、谓语、宾语、定语、状语等成分缺失。

2. 赘余病句:多余的词语或成分,导致句子意思重复或混乱。

三、教学重点与难点1. 教学重点:识别和修改成分残缺或赘余病句。

2. 教学难点:判断多余成分,避免修改过度。

四、教学方法1. 案例分析法:通过典型病例分析,让学生掌握修改病句的方法。

2. 练习法:让学生通过练习,提高识别和修改病句的能力。

3. 讨论法:分组讨论,共同修改病句,培养学生的合作意识。

五、教学过程1. 导入:通过展示一些典型的成分残缺和赘余病句,引导学生关注病句类型。

2. 讲解:分析成分残缺和赘余病句的成因,讲解修改方法。

3. 练习:让学生练习识别和修改成分残缺或赘余病句。

4. 讨论:分组讨论,共同修改练习中的病句。

教案示例:【案例一】成分残缺病句原句:他经常去图书馆。

修改后:他经常去图书馆看书。

【案例二】赘余病句原句:他非常喜欢看电影,尤其是喜剧片。

修改后:他非常喜欢看电影,尤其是喜剧。

六、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在讨论和练习中的参与情况,评估学生的积极性和合作精神。

2. 练习完成情况:检查学生练习册上的病句修改情况,评估学生对知识的掌握程度。

3. 课后作业:布置相关题目,让学生课后巩固所学,评估学生的理解和应用能力。

七、课后作业1. 请学生从课外阅读中收集五个病句,分析其类型并加以修改。

2. 写一篇短文,注意避免成分残缺和赘余病句的出现。

八、课程延伸1. 邀请语文老师进行联合教学,从语文写作的角度讲解病句的识别和修改。

2. 组织一次班级病句竞赛,鼓励学生互相找出病句并进行修改,提高学生的语感。

九、教学反思在课后对教学效果进行反思,考虑学生对知识的掌握程度和教学方法的适用性。

病句之成分残缺或赘余修改病句,指对一句有语病的句子进行修改,使其不改变原意,句子更通顺。

病句之成分残缺或赘余有哪些呢?下面是店铺整理的病句之成分残缺或赘余,欢迎阅读病句之成分残缺或赘余1一、成分残缺(一)缺主语主语残缺有以下几种具体情况:1、滥用介词造成主语残缺。

句首滥用的介词常有“在、当、从、对于、为了”等,改这类病句一是将介词及介词连带的方位词删去,二是保留介词短语作状语,后边加上适当的词作主语。

【例】在这部电影中,刻画了一个女知识分子的典型。

【分析】删去“在”“中”。

2、暗中更换主语造成残缺【例】《王老虎抢亲》中江南才子周文宾男扮女装,被王老虎抢回家,把他送到妹妹王秀英房中。

【分析】前句主语是周文宾,后句主语是王老虎,在“把”字前加“王老虎”。

3、主语的定语较长造成残缺【例】复读的第一天,上语文课,一位戴着眼镜,额上略带几丝皱纹,约摸四十岁,精神抖擞,带着微笑走进了教室。

【分析】“四十岁”后加上“的老师”或“的人”。

(二)缺谓语一般句子中都有主语和谓语这两部分,相比之下,谓语显得更为重要,因为谓语是陈述主语的。

如果没有谓语,就弄不清主语是怎么回事了。

“谓语残缺”主要有以下几种情况:1、不恰当的省略丢掉了谓语,造成残缺。

【例】最近又发动了全面的质量大检查运动,要在这个运动中建立与加强技术管理制度等一系列的工作。

【分析】应在“建立”前加个谓语“完成”(完成……工作)。

2、误以介词短语作谓语介词短语只能用来修饰、限制或补充说明动词、形容词,即作状语或补语,少数介词短语可以作定语,但介词短语不能作谓语。

如:【例】我们经过一冬的苦干,河道终于疏通了。

【分析】“我们”怎样?“我们苦干了一冬”。

“经过一冬的苦干”是一个介词短语。

(三)缺宾语宾语是动词谓语的连带成分,表示动作、行为的对象或结果,用在动词之后,回答“谁”或者“什么”这类问题。

宾语残缺,动作就没有对象了,行为就没有结果了,意思也就表达不清楚了。