狂犬病暴露后处署的工作规范培训

- 格式:doc

- 大小:106.00 KB

- 文档页数:15

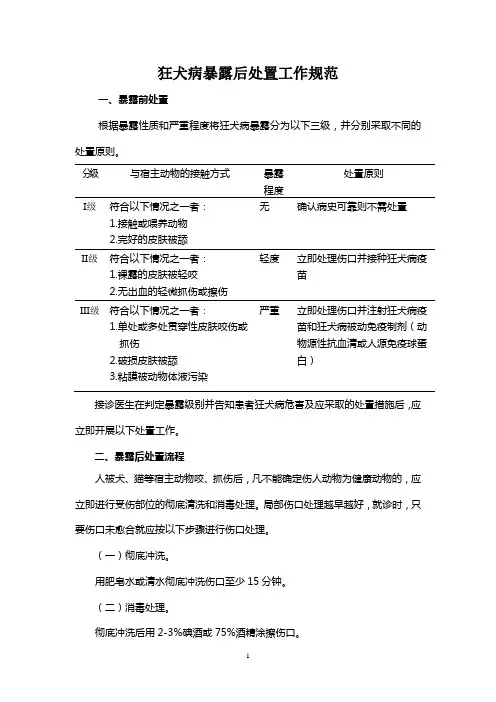

狂犬病暴露后处置工作规范一、暴露前处臵根据暴露性质和严重程度将狂犬病暴露分为以下三级,并分别采取不同的处臵原则。

分级与宿主动物的接触方式暴露程度处臵原则I级符合以下情况之一者:1.接触或喂养动物2.完好的皮肤被舔无确认病史可靠则不需处臵II级符合以下情况之一者:1.裸露的皮肤被轻咬2.无出血的轻微抓伤或擦伤轻度立即处理伤口并接种狂犬病疫苗III级符合以下情况之一者:1.单处或多处贯穿性皮肤咬伤或抓伤2.破损皮肤被舔3.粘膜被动物体液污染严重立即处理伤口并注射狂犬病疫苗和狂犬病被动免疫制剂(动物源性抗血清或人源免疫球蛋白)接诊医生在判定暴露级别并告知患者狂犬病危害及应采取的处臵措施后,应立即开展以下处臵工作。

二、暴露后处臵流程人被犬、猫等宿主动物咬、抓伤后,凡不能确定伤人动物为健康动物的,应立即进行受伤部位的彻底清洗和消毒处理。

局部伤口处理越早越好,就诊时,只要伤口未愈合就应按以下步骤进行伤口处理。

(一)彻底冲洗。

用肥皂水或清水彻底冲洗伤口至少15分钟。

(二)消毒处理。

彻底冲洗后用2-3%碘酒或75%酒精涂擦伤口。

(三)冲洗和消毒后伤口处理。

1.只要未伤及大血管,尽量不要缝合,也不应包扎。

2.伤口较大或面部重伤影响面容时,确需缝合的,在做完清创消毒后,应先用动物源性抗血清或人源免疫球蛋白作伤口周围的浸润注射,数小时后(不低于2小时)缝合和包扎;伤口深而大者应放臵引流条,以利于伤口污染物及分泌物的排除。

3.伤口较深、污染严重者酌情进行抗破伤风处理和使用抗生素等以控制狂犬病以外的其它感染。

三、暴露后处臵及免疫(一)首次暴露后狂犬病疫苗接种。

原则上是越早越好。

但对已暴露一段时间而一直未接种狂犬病疫苗者也可按接种程序接种疫苗。

一旦不能排除伤人动物为可疑狂犬病,孕妇和哺乳期妇女也应按规定程序注射狂犬病疫苗。

接种程序:一般咬伤者于0(注射当天)、3、7、14、28天各注射狂犬病疫苗1个剂量(儿童用量相同)。

注射部位:上臂三角肌肌内注射。

狂犬病暴露后处署的工作规范培训一、狂犬病概况狂犬病又名“恐水症”、“疯狗病”,是由狂犬病病引起的人兽共患中枢神经系统传染病,临床表现以恐水、畏光、吞咽困难、狂躁等为主要特征,病死率几近100%乙类报告传染病病原体狂犬病病毒易为紫外线、碘酒、酒精灭活100℃加热2分钟灭活,低温冷冻可存活数年传染源主要传染源是犬,其次为猫野生动物(食肉目、翼手目)传播途径主要通过病犬咬伤传播,也可通过带毒唾液经各种伤口和抓伤、舔伤的粘膜、皮肤传播。

少数因宰杀、剥皮等间接接触传播易感人群普遍易感☐临床特征⏹潜伏期:一般1~3个月,短至4天,长至>19年。

⏹临床表现一、狂躁型:1、前驱期(侵袭期)低热、倦怠、头痛、恶心、食欲不振,恐惧不安、烦躁失眠、压抑、易激动,伤口及周围有痒、痛、麻及蚁走感。

2、兴奋期(痉挛期)高度兴奋,恐惧、怕水、怕风,发作性咽肌痉挛,伴脱水,血压上升,体温升高。

3、麻痹期全身弛缓性麻痹,由安静进入昏迷,因呼吸、循环衰竭死亡。

二、麻痹型与狂躁型的前驱期和麻痹型相似,无兴奋期。

☐临床特征⏹一旦发病,进展迅速,病程多数在3-5天,很少超过10天⏹病死率可达100%☐实验室检查⏹一般检查☐血象:外周白细胞总数偏高,中性粒细胞偏高。

☐尿常规:轻度蛋白尿,偶有透明管型。

☐脑脊液:白细胞升高⏹特殊检查☐免疫荧光抗原检测☐血清中和试验或补体结合试验☐荧光抗体染色☐分离病毒☐诊断标准(GB17014—1997)☐据流行病学史、临床表现、实验室检测结果诊断。

⏹流行病学史:有被犬、猫或其他宿主动物舔、咬史⏹临床症状☐愈合的咬伤伤口或周围感觉异常、麻木发痒、刺痛或蚁走感。

出现兴奋、烦躁、恐惧,对外界刺激如风、水、光、声等异常敏感。

☐“恐水”症状,伴交感神经兴奋性亢进(流涎、多汗、心律快、血压增高),继而肌肉瘫痪或颅神经瘫痪(失音、失语、心律不齐)。

⏹实验室检查☐免疫荧光抗体法检测抗原:发病第一周内取唾液、鼻咽洗液、角膜印片、皮肤切片,用荧光抗体染色,狂犬病病毒抗原阳性。

狂犬病暴露预防处置工作规范及暴露后免疫操作狂犬病是一种由病毒感染引起的疾病,主要通过犬类的咬伤传播。

为了预防狂犬病的发生和控制其传播,我们需要制定狂犬病暴露预防处置工作规范,并严格执行。

以下是一份狂犬病暴露预防处置工作规范及暴露后免疫操作的建议。

一、狂犬病暴露预防处置工作规范1.加强疫苗接种:对所有居民及可疑犬只进行狂犬疫苗接种,按时完成免疫程序。

2.宠物管理:对所有宠物进行登记、标识,并确保其接种狂犬疫苗。

定期进行宠物的健康检查,发现异常要及时隔离。

3.动物控制:对于无主流浪犬和可疑犬只,要采取措施进行捕捉和隔离观察,确保不再对人群造成威胁。

4.教育宣传:加强对公众和养犬人员的狂犬病知识宣传,提高他们的防范意识和应急处理能力。

5.报告和监测:建立完善的狂犬病事件报告和监测体系,确保病例及时得到报告并采取相应措施。

当人类发生与疑似患有狂犬病或狂犬病的动物接触后,根据接触情况,采取不同的处置措施。

1.非咬伤暴露:如被狂犬病患动物的唾液或其他体液接触到开放性伤口、破损的皮肤或黏膜,应立即洗净伤口并使用肥皂清洁,然后用消毒剂处理。

因为非咬伤患者感染风险较低,无需进行狂犬疫苗免疫。

2.咬伤暴露:如被狂犬病患动物咬伤,应立即用流动自来水或生理盐水冲洗伤口至少15分钟,然后用肥皂清洗伤口,尽量挤出伤口上的血液。

再次用流动清水或生理盐水冲洗伤口。

然后用碘伏或碘酊液处理伤口,完成后涂上狂犬疫苗。

咬伤暴露的患者会进行狂犬疫苗免疫。

3.患免疫缺陷者暴露:医疗机构内发生咬伤暴露的患免疫缺陷者,需立即进行免疫球蛋白注射。

4.动物暴露处理:对于可疑狂犬病动物,应立即隔离并观察10天,如果10天后动物健康状态正常,则排除狂犬病的可能性。

5.进行疫苗免疫:根据不同暴露情况,进行不同剂量和时间的疫苗接种。

疫苗接种由专业医生指导进行。

总结:狂犬病是一种严重的传染病,预防与控制工作必须高度重视。

制定狂犬病暴露预防处置工作规范和暴露后免疫操作,对于减少病例的发生和控制疫情的传播非常重要。

狂犬病暴露后预防处置工作规范xx年xx月xx日CATALOGUE目录•引言•狂犬病基础知识•暴露分级与评估•预防处置流程•狂犬病疫苗接种•狂犬病暴露后预防处置的监测与控制•结论与建议01引言1背景与意义23狂犬病是致死人数最多的动物源性传染病之一,全球范围内每年导致数百万人死亡。

我国狂犬病疫情形势严峻,每年发病例数和死亡人数均居世界前列。

狂犬病暴露后预防处置是预防狂犬病发病的重要手段,因此制定本工作规范。

规范狂犬病暴露后预防处置工作,保障人民群众生命健康安全。

本规范适用于各级各类医疗卫生机构及其工作人员,以及其他组织和个人对狂犬病暴露后预防处置工作的管理和指导。

目的和范围02狂犬病基础知识03病毒变异狂犬病病毒易发生变异,尤其是在与宿主的免疫应答过程中。

狂犬病病毒01病毒形态狂犬病病毒为弹状病毒科,外形呈子弹状,直径约75~80nm。

02病毒结构狂犬病病毒具有包膜,其内含有病毒基因组、病毒蛋白等成分。

狂犬病病毒感染后,患者会出现发热、头痛、恶心、呕吐等症状,并逐渐出现神经症状,如肌肉痉挛、意识障碍等。

狂犬病感染症状与后果感染症状狂犬病病毒感染后,病情会迅速恶化,患者一般在出现症状后3~10天内死亡。

病程发展狂犬病病毒感染的致死率几乎为100%。

致死率黏膜接触狂犬病病毒也可通过黏膜接触传播,如眼结膜接触患者唾液等。

动物咬伤狂犬病病毒主要通过患病动物咬伤传播给人类。

母婴传播孕妇感染狂犬病病毒后,病毒可经胎盘传播给胎儿。

狂犬病传播途径03暴露分级与评估一级暴露二级暴露三级暴露被动物咬伤或抓伤,皮损被咬破,但无出血;被动物咬伤或抓伤,皮损被咬破,且有出血。

03暴露分级02 01接触或喂养动物,或被动物舔、咬皮损,但无出血;明确暴露源是否为狂犬病动物、存在狂犬病病毒的传播风险;确定暴露源评估暴露部位的状态、程度及范围,以及是否有出血等;暴露部位评估评估接触方式、接触时间、接触部位等。

暴露途径评估暴露评估特殊情况的暴露评估咬伤部位在手指或脚趾咬伤部位在手指或脚趾,伤口较深、污染较重时,应考虑三级暴露;被咬动物状况被咬动物处于狂犬病发病期、未接种或接种不全、有接触其他患病动物等情况时,应考虑三级暴露。

狂犬病暴露后处署的工作规范培训一、狂犬病概况狂犬病又名“恐水症”、“疯狗病”,是由狂犬病病引起的人兽共患中枢神经系统传染病,临床表现以恐水、畏光、吞咽困难、狂躁等为主要特征,病死率几近100%乙类报告传染病病原体狂犬病病毒易为紫外线、碘酒、酒精灭活100℃加热2分钟灭活,低温冷冻可存活数年传染源主要传染源是犬,其次为猫野生动物(食肉目、翼手目)传播途径主要通过病犬咬伤传播,也可通过带毒唾液经各种伤口和抓伤、舔伤的粘膜、皮肤传播。

少数因宰杀、剥皮等间接接触传播易感人群普遍易感☐临床特征⏹潜伏期:一般1~3个月,短至4天,长至>19年。

⏹临床表现一、狂躁型:1、前驱期(侵袭期)低热、倦怠、头痛、恶心、食欲不振,恐惧不安、烦躁失眠、压抑、易激动,伤口及周围有痒、痛、麻及蚁走感。

2、兴奋期(痉挛期)高度兴奋,恐惧、怕水、怕风,发作性咽肌痉挛,伴脱水,血压上升,体温升高。

3、麻痹期全身弛缓性麻痹,由安静进入昏迷,因呼吸、循环衰竭死亡。

二、麻痹型与狂躁型的前驱期和麻痹型相似,无兴奋期。

☐临床特征⏹一旦发病,进展迅速,病程多数在3-5天,很少超过10天⏹病死率可达100%☐实验室检查⏹一般检查☐血象:外周白细胞总数偏高,中性粒细胞偏高。

☐尿常规:轻度蛋白尿,偶有透明管型。

☐脑脊液:白细胞升高⏹特殊检查☐免疫荧光抗原检测☐血清中和试验或补体结合试验☐荧光抗体染色☐分离病毒☐诊断标准(GB17014—1997)☐据流行病学史、临床表现、实验室检测结果诊断。

⏹流行病学史:有被犬、猫或其他宿主动物舔、咬史⏹临床症状☐愈合的咬伤伤口或周围感觉异常、麻木发痒、刺痛或蚁走感。

出现兴奋、烦躁、恐惧,对外界刺激如风、水、光、声等异常敏感。

☐“恐水”症状,伴交感神经兴奋性亢进(流涎、多汗、心律快、血压增高),继而肌肉瘫痪或颅神经瘫痪(失音、失语、心律不齐)。

⏹实验室检查☐免疫荧光抗体法检测抗原:发病第一周内取唾液、鼻咽洗液、角膜印片、皮肤切片,用荧光抗体染色,狂犬病病毒抗原阳性。

☐存活一周以上者做血清中和试验或补体结合试验检测抗体、效价上升者,若曾接种过疫苗,中和抗体效价需超过1∶5000。

☐死后脑组织标本分离病毒阳性或印片荧光抗体染色阳性或脑组织内检到内基氏小体。

⏹病例分类☐临床诊断病例:流病史加临床症状之一☐确诊病例:临床诊断病例加实验室检查任一条狂犬病暴露后预防治疗 therapy•抗病毒治疗•镇静、麻醉性镇痛药、抗癫痫药和肌松剂•营养支持:停止经口进食、饮水•脏器支持:心血管、肺、脑、抗凝、透析等•心理支持•宗教支持•病房舒适:完全隔离、孤独?避免光、声音、微风的刺激狂犬病的抗病毒治疗•狂犬病疫苗–至少1周产生免疫–加速免疫反应•免疫球蛋白–病毒清除?狂犬病的抗病毒治疗•16各病人接受16-400 mg利巴韦林,无效(中国)•利巴韦林(1)和干扰素(3)静脉和鞘内给药,无效•免疫血清:静脉和鞘内给药,无效狂犬病的抗病毒治疗•3个病人给予了干扰素治疗–无明显疗效–未在发病后8d、14d内给药?镇静、抗焦虑•氯胺酮(ketamine )(N-甲基-D-天冬氨酸盐拮抗剂)•苯二氮卓和巴比妥类 (GABA-受体拮抗剂)糖皮质激素•不推荐•老鼠模型:增加病死率、缩短潜伏期“Milwaukee疗法”(密尔沃基疗法)•ICU•支持治疗•诱导昏迷:深度催眠、镇痛、抗惊厥•抗病毒•15岁,女,蝙蝠咬伤后1个月发病•氯胺酮、米达唑仑•利巴韦林、金刚烷胺•病程第8天脑脊液抗体阳性•病程第31天解除隔离•第76天出院随访•18 个月–构音困难、步态异常明显改善,但未恢复到之前的运动水平–返回中学,无学习或记忆困难•27个月•持续波动的构音障碍和步态异常•间断的足部冷觉异常•正常演奏乐器和驾驶•2007年中学毕业,准备上大学•无心理紊乱•头颅MRI:正常•血清和脑脊液:•发病后6d,狂犬病中和抗体才检测到•未分离到病毒•其它研究中:•21/23的病人狂犬病病毒RNA可在入院的第1天阳性•MRI :在尚无脑部症状时就可显示异常改变狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)广西壮族自治区疾病预防控制中心病毒性传染病防制所暴露的定义问题⏹什么是狂犬病?⏹传染病的三个基本环节❑传染源、传播途径和易感人群⏹狂犬病的传染源有哪些?⏹人是传染源么?狂犬病能不能人传人?⏹被人咬了后要不要打狂犬疫苗?⏹狂犬病毒侵入人体并在人体移行扩散的过程⏹什么是狂犬病?狂犬病是由狂犬病毒侵犯中枢神经系统引起的人畜共患的急性传染病,人、家畜和野生动物都可以感染,因临床表现以恐水为特征,又称恐水病。

人狂犬病主要是通过动物咬人时动物唾液中的狂犬病病毒经咬伤处的伤口侵入人体而感染人,伤人动物以犬多见,我国民间也称“疯犬病”。

人狂犬病一旦发病,其进展速度很快,病程多数在3-5天,很少有超过10天的,几乎为100%死亡。

⏹狂犬病的病原体狂犬病毒归属于弹状病毒科的狂犬病毒属,形态呈子弹状⏹狂犬病的传染源有哪些?狂犬病的自然宿主包括:狼、狐、豹、野犬、猴、猫、臭鼬、浣熊和蝙蝠等。

犬也是敏感动物,由于世界上大多数地区的城市和农村养犬密度很高,所以犬已经成为狂犬病毒的长期宿主和人狂犬病的主要传染来源。

狂犬病的传染源在不同地区有所不同,如非洲85%以上的国家和亚洲地区国家(除以色列和孟加拉以外)以犬为主,而南非、北美和欧洲地区主要是野生动物。

我国绝大多数人的狂犬病为犬伤所致,偶有猫、牛等家畜和其他动物所伤的报道。

⏹狂犬病的传播途径❑直接接触传播:最常见的传播途径。

动物咬伤后,唾液中的狂犬病毒经破损皮肤侵入体内传播;宰杀、剥患畜皮感染;犬舔伤口或肛门感染;病毒污染物刺伤皮肤感染;护理病人,被其唾液污染手经伤口感染。

❑呼吸道感染:通过气溶胶吸入感染。

曾有报道在蝙蝠群居的山洞中进行探险的科学家以及在狂犬病实验室工作的人员通过气溶胶途径感染了狂犬病毒。

❑消化道感染:吃病畜肉感染或动物间残食感染,通过口腔粘膜感染。

❑先天性感染:孕妇被咬伤2个月后发病,剖腹产,婴儿出现抽搐口吐白沫,被诊断为狂犬病,认为系垂直感染。

狗、牛等实验动物也有此种实例。

❑器官移植:2004年美国、2005年德国均有报道。

⏹易感人群人类对狂犬病一般都没有免疫力,由于不同的人群暴露于狂犬病的机会不同,因此感染和发病有所不同。

统计数据表明,农村居民发病数远远高于城市居民,农民为最高发病职业人群。

这与许多因素有关,比如:农村养犬密度高、犬的免疫率低、暴露(感染)后得不到及时治疗等;男性比女性多,一般认为男性好动,外出的机会多、被咬伤的机会也多,尤其是5~14岁的儿童,表现好动、爱玩犬、逗犬、也爱寻衅,因此易被咬伤。

据亚洲狂犬病统计报告,亚洲地区15岁以下儿童占狂犬病发病数的40%以上。

除了儿童暴露率高以外,还与这一年龄段儿童自身特点有关,如:身体尚未长高,一旦受到攻击极易被咬伤头面部、颈部及上肢,患病危险大;被动物抓伤或咬伤后,自身意识不到存在感染的危险,未及时告诉监护人,未能得到及时处置,所以丧失了预防治疗的时机。

⏹人与人接触能传播狂犬病吗?(被人咬伤后要不要打狂犬疫苗?)人与人的一般接触不会传染狂犬病,理论上只有发了病的狂犬病人咬了健康人并将病毒传给对方,才有传播狂犬病的可能;感染了狂犬病毒的人体在未发病之前一般不会向外界排出病毒。

直接接触狂犬病人或病人发病前几天的排泄物,如唾液、尿液等也有传播的危险;间接接触狂犬病人污染的用具,受到感染的可能性很小;狂犬病人的器官、组织(如角膜、肾)移植给健康人则有极高的传播狂犬病的危险性。

⏹病毒怎样侵入神经系统?病毒在咬伤部位侵入,在局部组织中短时间停留,可到1-2周。

狂犬病毒通过咬伤处神经肌结合处的运动神经元或神经束的感觉神经进入神经组织内复制,然后从一个神经元进入下一个神经元,沿着脊髓进入中枢神经系统(CNS)。

根据动物的种类,运动和感觉神经纤维都可能受累。

根据侵入的病毒量和侵入部位,潜伏期2周到6年不等(平均1~2 个月)。

狂犬病潜伏期的长短取决于病毒从外周神经到达中枢神经系统的距离,病毒侵入部位越靠近中枢神经系统,潜伏期就可能越短。

病毒在神经通路的移动速度估计为每天15-100mm。

⏹病毒怎样在全身扩散?❑狂犬病毒在神经轴内运行时是不繁殖的,到达中枢神经系统内后开始大量复制,从中枢神经系统通过顺向轴浆流动进入周围神经,通过周围神经进入神经分布的组织器官,导致非神经组织(如唾液腺的分泌组织)的感染。

❑此时病毒已广泛分布于身体内,才会出现临床症状,才能查出狂犬病毒抗原,抗体则在发病晚期才会出现。

❑临床上通常采集病人头颈部皮肤、唾液进行实验室诊断。

⏹能不能在咬伤后尽快进行检测排除病毒感染?在自然感染情况下,狂犬病毒通常由被疯动物咬伤时通过其带有病毒的唾液进入机体伤口内,在入侵部位狂犬病毒短暂停留或少量增殖,一般也不侵入血流,故不能形成病毒血症。

因此,在感染后的一段时间内狂犬病毒或其抗原不能与机体免疫系统广泛接触,不能有效刺激机体产生抗狂犬病毒感染的免疫应答反应。

狂犬病的晚期因血脑屏障作用被破坏,脑内大量病毒抗原得以进入血流,可以刺激机体的免疫系统产生大量特异性抗体。

因此,许多狂犬病人在发病早期血清中查不到抗体或抗体滴度很低,狂犬病特异性抗体只在临床疾病的晚期出现。

因此,狂犬病毒抗体的检测不能用于狂犬病的早期诊断。

⏹关于隐蔽期狂犬病毒能在入侵部位停留一段时间,为隐蔽期,这是它进入神经轴索前的一个重要的准备过程。

为什么狂犬病毒会在局部隐蔽一段时间?隐蔽期内病毒是否发生改变?如何改变?目前还有待研究。

病毒在局部隐蔽期的长短与动物发病潜伏期无直接关系,而是和动物个体的抵抗力有关。

在隐蔽期内,若能将狂犬病毒清除,则是遏制病毒的最有利、最关键的时机。

这就是暴露后预防处置的理论基础。

暴露分级⏹Ⅰ级:接触或者喂养动物,或者完好的皮肤被舔;(有接触未受伤)⏹Ⅱ级:裸露的皮肤被轻咬,或者无出血的轻微抓伤、擦伤;(受伤了但没有出血)❑肉眼仔细观察暴露处皮肤有无破损,在难以用肉眼判断时,可用酒精擦拭暴露处,如有疼痛感为Ⅱ级,无疼痛为Ⅰ级.不能够肯定时算Ⅱ级。

⏹Ⅲ级:单处或者多处贯穿性皮肤咬伤或者抓伤,或者破损皮肤被舔,或者开放性伤口、粘膜被污染。

❑粘膜污染的常见情况有:与家养动物亲吻、小孩大便时肛门被舔以及其它粘膜被动物唾液、血液及其它分泌物污染。

各级暴露的相应处置⏹狂犬病预防处置门诊的医师在判定暴露级别后,根据需要,要立即进行伤口处理;在告知暴露者狂犬病危害及应当采取的处置措施并获得知情同意后,采取相应处置措施。

⏹判定为Ⅰ级暴露者,无需进行处置。

⏹判定为Ⅱ级暴露者,应当立即处理伤口并接种狂犬病疫苗。

确认为Ⅱ级暴露者且免疫功能低下的,或者Ⅱ级暴露位于头面部且致伤动物不能确定健康时,按照Ⅲ级暴露处置。