人美版七年级下册美术《艺术源于生活高于生活》教学设计

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:4

艺术源于生活高于生活美术教案一、教学目标1.了解艺术源于生活的概念,认识艺术与生活的关系。

2.了解高于生活的概念,认识艺术对生活的提升作用。

3.学习一些基本的美术知识和技能,提高美术素养和创造能力。

二、教学重点1.艺术源于生活的概念及其意义。

2.高于生活的概念及其意义。

3.基本美术知识和技能。

三、教学难点1.如何让学生深刻理解艺术源于生活、高于生活的概念。

2.如何培养学生的美术素养和创造能力。

四、教学方法1.讲授法:通过讲解,让学生了解相关知识和技能。

2.示范法:通过老师的示范,让学生模仿并掌握技能。

3.实践法:通过实际操作,让学生运用所学知识和技能进行创作。

五、教材及工具1.教材:《中小学美术课程标准》等相关教材资料。

2.工具:铅笔、彩色笔、颜料、画笔、画布等。

六、教学过程1.导入(10分钟)通过图片、视频等形式,向学生展示一些与生活相关的艺术作品,引导学生思考艺术作品与生活的关系。

2.讲授(30分钟)(1)艺术源于生活讲解艺术源于生活的概念及其意义,引导学生认识到艺术作品来源于人们的日常生活,反映了人们对生活的感受和理解。

同时,也让学生意识到自己可以从日常生活中发现美,创造美。

(2)高于生活讲解高于生活的概念及其意义,引导学生认识到艺术作品不仅仅是对现实的再现,还可以超越现实,表达出更深层次的思想和情感。

同时也提醒学生要有高远的审美追求和创造力。

3.示范与练习(40分钟)(1)基本美术知识和技能通过示范和练习,教授一些基本的美术知识和技能,如线条、色彩、构图等。

并引导学生在练习中体会到这些知识和技能对创作的帮助和重要性。

(2)创作练习让学生根据自己的感受和理解,自由发挥创作,运用所学知识和技能进行绘画创作。

同时,老师也可以针对学生的不足之处进行指导和帮助。

4.总结(10分钟)通过展示学生的作品和讨论,总结今天的教学内容,并强调艺术源于生活、高于生活的重要性,鼓励学生在日常生活中发现美、创造美。

初中美术《艺术源于生活高于生活》教案第一章:艺术源于生活教学目标:1. 让学生了解艺术与生活的密切关系,认识到艺术源于生活。

2. 引导学生观察生活中的艺术元素,培养学生的审美能力。

3. 通过实践,让学生体验到将生活转化为艺术的过程。

教学内容:1. 艺术与生活的关系2. 观察生活中的艺术元素3. 将生活转化为艺术的方法教学过程:1. 导入:引导学生思考生活中的艺术实例,激发学生的兴趣。

2. 讲解:讲解艺术与生活的密切关系,分析生活中的艺术元素。

3. 实践:学生分组讨论,每组选择一个生活场景,将其转化为艺术作品。

4. 展示:各组展示自己的作品,分享创作过程和心得。

教学评价:1. 观察学生的作品,评价其对生活元素的把握和艺术表现能力。

2. 学生自评和互评,反思创作过程和成果。

第二章:高于生活的艺术教学目标:1. 让学生了解艺术高于生活的概念,认识到艺术创作的深度和广度。

2. 引导学生探索艺术创作的源泉,培养学生的创新思维。

3. 通过实践,让学生体验到将生活升华为艺术的过程。

教学内容:1. 艺术高于生活的概念2. 艺术创作的源泉3. 将生活升华为艺术的方法教学过程:1. 导入:引导学生思考生活中的艺术实例,激发学生的兴趣。

2. 讲解:讲解艺术高于生活的概念,分析艺术创作的源泉。

3. 实践:学生分组讨论,每组选择一个生活主题,将其升华为艺术作品。

4. 展示:各组展示自己的作品,分享创作过程和心得。

教学评价:1. 观察学生的作品,评价其对生活主题的把握和艺术表现能力。

2. 学生自评和互评,反思创作过程和成果。

第三章:美术作品中的生活元素教学目标:1. 让学生了解美术作品中生活元素的重要性,认识到生活是艺术创作的宝库。

2. 引导学生分析美术作品中的生活元素,培养学生的审美能力。

3. 通过实践,让学生体验到将生活元素融入美术创作的过程。

教学内容:1. 美术作品中生活元素的重要性2. 分析美术作品中的生活元素3. 将生活元素融入美术创作的方法教学过程:1. 导入:引导学生观察和欣赏生活中的艺术作品,激发学生的兴趣。

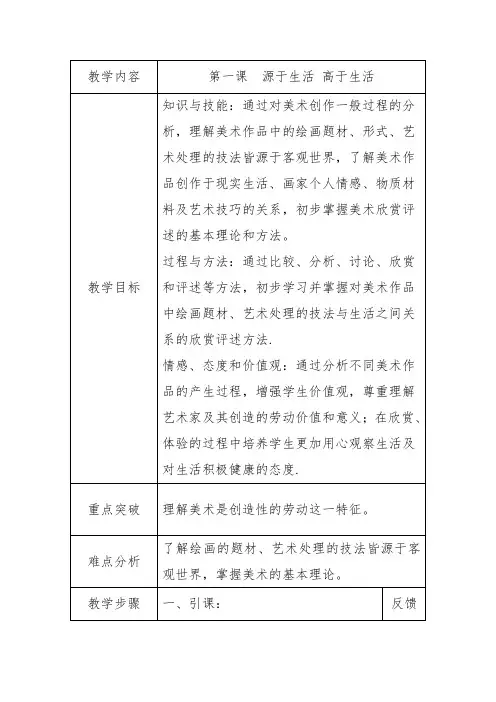

《艺术源于生活、高于生活》一、教材分析:《全日制义务教育美术课程标准》初中阶段对"欣赏评述"课的要求是学生能"对美术作品和美术现象进行简短评述"。

"欣赏评述"是对美术作品进行分析、解释、判断的教学活动。

评述更着眼于对美术作品理解、评价的表达。

目前,学生欣赏美术作品往往以"像不像"来衡量,这体现了学生对艺术与生活的关系,认为艺术应该反映生活的朴素的理解。

然而,许多美术作品所创造的艺术形象又与生活中的真实原型不一样,对此学生就说不出道理了,尤其是对现代艺术与生活的关系,他们不能理解且疑惑甚多,既不可能"欣赏"也不会评述了。

学习此课的目的就是使学生能更好的理解艺术与生活的关系,即"",为欣赏评述美术作品奠定基础。

马克思主义哲学认为物质是第一性的,意识是第二性的,意识是对物质的能动的反映。

艺术作为社会意识形态,是社会存在的反映,美术作品作为人的意识的物化形态,是美术家能动的反映社会存在的结果,它作用于社会。

美术作品的创作分再现性和表现性的两类。

再现性的艺术是以真实再现客观世界为目的,作品的艺术形象逼真写实。

艺术家通过真实再现客观对象的形象,表现自己对世界的认识、情感和思想,其创造的艺术形象以栩栩如生而称道。

表现性绘画是以客观对象为媒介,主要在于表达作者个人的主观精神,即思想、情感或审美理想等。

画面的艺术形象予以夸张、变形的处理,或予以荒诞的组合等,从而创造一个新的艺术世界。

表现性艺术中的抽象派、超现实主义的绘画作品中,画面中所表现的艺术形象虽然与生活中的原型有很大差距,但仍是源于生活的,如果没有对生活的体验,也就不会有绘画情感表达的形式感悟。

因而它不仅源于生活,更高于生活。

二、教学思路:董希文的《开国大典》是现实主义油画的经典之作。

学生都称赞这幅画画的好,但好在哪里,画面的艺术处理如何高于生活的,只要将"生活中的原型"与作品加以对照,再运用提供的相关艺术处理技巧的资料加以分析,学生就可以领会。

《艺术源于生活,高于生活》教学设计教学目标1、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生进一步理解“艺术源于生活,高于生活”的道理。

2、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生初步学会欣赏艺术作品,在思考和讨论中培养学生合作互动地解决问题的能力,锻炼学生的评述能力。

3、培养学生的参与意识,增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国主义热情。

教学重难点重点:使学生理解艺术创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

难点:以美术作品作为切入点,使学生理解“艺术源于生活,高于生活”。

教学过程一、导入:艺术源于生活,高于生活。

1、影视欣赏:动画片《奔尼兔》片段。

2、思考比较:动画片中的兔子形象与生活中的兔子的异同。

3、点出本课重点,并板书“艺术源于生活,高于生活”。

二、讲授:艺术源于生活,高于生活。

1、国画作品《虾》(齐白石)。

(1)映示国画作品《虾》。

齐白石是我国著名的艺术家,他在诗、书、画、印几个方面都达到很高成就。

齐白石作画反对拘泥于形似,主张作画要形神兼备。

他认为“作画妙在似与不似之间”,“太似为媚俗,不似为欺世”都不可取。

就拿他画的虾来说吧:人们都觉得画的像极了,虾体透明,会游、会跳动。

不过当我们拿画中的虾与生活中的真虾相比,它们又有很多不同。

(2)《虾》的艺术处理。

齐白石依据真虾总结出极为简练的画法,使其所画之虾又不同于真虾。

真虾的眼睛看上去是一个小点,他却以浓墨横笔将虾眼画的非常突出,显得极为精神;真虾的腿有很多,他删繁就简,仅画五条,就显得多而生动。

所以他画的虾,既让人感到是充满生命力的在觅食游动的活虾,又让人体会到苍劲有力的笔法和浓淡干湿变化的墨色的艺术美感。

(3)《虾》的艺术特色及其艺术魅力。

齐白石所画之虾的头与尾是俯视效果,腰身是侧视效果,是由两处最具虾的形象特点构成的。

正是由于画家集中和强化了虾的典型特征,所以他画的虾比真虾更具典型性,也更高于生活。

画家根据长期的观察,按照美的要求,把生活中的虾变成了艺术的形象,它离不开对象的特征,但由于画家的夸张和取舍,使观者对虾的生动活泼的印象更强烈了,它妙在“似与不似之间”,给人以美的享受。

《艺术源于生活,高于生活》的教学设计

一、定义:

《艺术源于生活,高于生活》是一句经典的艺术口号,它表达了艺术超越生活的理念,引导着艺术家仰望生活,把实际生活作为创作的源泉,但也要把创造力和想象力高度发挥出来,以创造出新的艺术形式来提升生活的质量。

二、教学设计:

1、激发课前兴趣:让学生了解艺术源于生活这一思想,安排一些生活中熟悉的活动,让学生利用自身体验,去思考艺术为何“源于生活高于生活”。

2、实践操作:结合具体的课堂实践活动,让学生去体验艺术家的创作过程,以及“源于生活,高于生活”的思想能够如何体现在他们的作品中。

3、启发思考:对学生的作品做出评价和引导,通过比较,让学生思考艺术家创造的作品,比起日常生活中的行为,都有哪些不同之处,激发学生思考艺术家如何以自己的想象力,将生活中的细节和理想实现出来。

4、拓展应用:让学生利用艺术提升生活的思想,把它实践在他们的日常生活中,比如安排一些子文化活动,让学生利用自身的创造力,将普通的事物变成有趣的作品,增强自我实践能力。

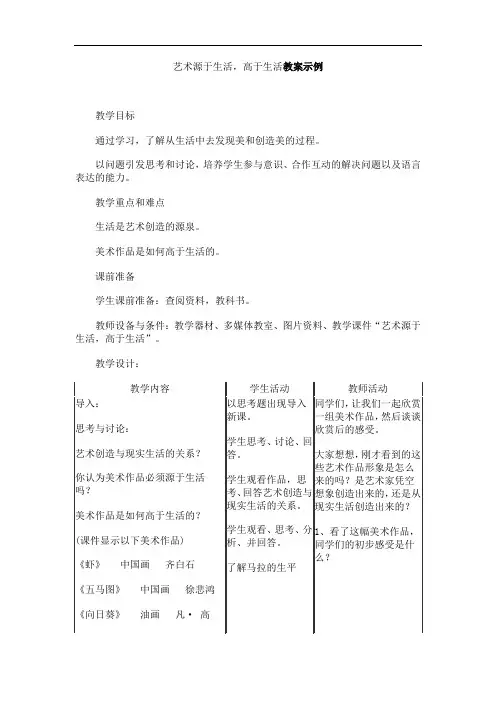

艺术源于生活,高于生活教案示例教学目标通过学习,了解从生活中去发现美和创造美的过程。

以问题引发思考和讨论,培养学生参与意识、合作互动的解决问题以及语言表达的能力。

教学重点和难点生活是艺术创造的源泉。

美术作品是如何高于生活的。

课前准备学生课前准备:查阅资料,教科书。

教师设备与条件:教学器材、多媒体教室、图片资料、教学课件“艺术源于生活,高于生活”。

教学设计:教学过程设计一、新课导入:以思考题的出现导入新课,引导学生发现问题,师生互动,让学生体会个中道理,并用语言加以表达。

二、作品欣赏:课件出现六幅美术作品,学生通过感官、心理的参与,完成观察感受,情感体验活动,形成对欣赏作品的初步认识。

引出课题,“艺术源于生活,高于生活”。

三、学习新内容:艺术创作与现实生活的关系,欣赏美术作品《马拉之死》。

在教师的主导下师生间互动,并提出问题,自由思考,鼓动学生群体之间的相互交流,欢迎提出各种不同的意见,诱导学生体验情景,明确本课学习的概念。

这里采用了分析欣赏法,从画家、以及美术作品所处的文化、政治、历史背景进行着手,分析在作品中如何体现这些内涵,通过这样的引导分析,帮助学生对作品的进一步理解。

四、学生活动:对美术作品《开国大典》和“生活原型”摄影作品进行比较欣赏。

以学生活动为主,教师指导练习,比较、思考课本中的五个思考问题,诱发学生进行切实观察,并从中汲取优秀作品的构思和表现特长,同时在比较中也体会了不同类型作品的艺术风格。

通过这样的比较,有利于提高学生的判断能力和思维能力。

五、学生活动:欣赏美术作品《蛙声十里出山泉》,以学生活动为主。

教师根据题目,确定假设,学生模仿、实验,创作画面,并用语言描绘,鼓动学生分析各种不同类型。

这里采用了实验欣赏法,学生参与实验过程,在体验过程中欣赏作品,逐步领会作品中的审美价值和内在特征。

六、对开始的三个问题给予简单的回答,课堂小结。

教案点评:该课符合教学案例的基本要求,教学目的明确具体,具有可操作性;教学过程清晰,具有较鲜明的层次感;语言通俗、流畅。

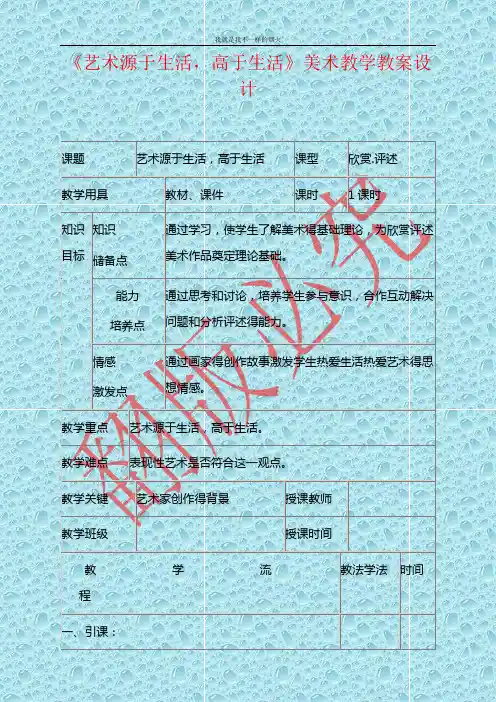

《艺术源于生活,高于生活》美术教学教案设计课题艺术源于生活,高于生活课型欣赏.评述教学用具教材、课件课时1课时知识目标知识储备点通过学习,使学生了解美术得基础理论,为欣赏评述美术作品奠定理论基础。

能力培养点通过思考和讨论,培养学生参与意识,合作互动解决问题和分析评述得能力。

情感激发点通过画家得创作故事激发学生热爱生活热爱艺术得思想情感。

教学重点艺术源于生活,高于生活。

教学难点表现性艺术是否符合这一观点。

教学关键艺术家创作得背景授课教师教学班级授课时间教学流程教法学法时间一、引课:1、艺术——美术、音乐、语言、文学等。

2、回忆上节课学习得美术作品〈〈捣练图〉〉,分析说明这是一幅什么形式得美术作品?3、作品描绘了些什么?4、作品表现得内容是不是作者凭空想象出来得?5、它来源于什么?书写部分课题——艺术源于生活二、新课:播放长臂虾得照片,我国有一位画家画吓堪称一绝,你们知道他是谁吗?(齐白石)1、请同学们用两分钟来画一画这个“长臂虾”2、师讲述齐白石少年生活及其对虾得特殊情感,播放齐白石得作品《虾》,请同学们对比自己画得虾及照片中真实得虾,说说齐白石得《虾》有什么艺术特点3、思考讨论回答教材第五页得三个问题,并再次分析齐白石得作品〈〈虾〉〉,看看画家笔下得虾和现实生活中得真虾是否完全一样?从而,引出本课课题得后一部分——提问串线复习旧知引出新知启发引导自学能力得培养艺术源于生活,高于生活㈡欣赏董希文得油画作品〈〈开国大典〉〉,对照开国大典史实照片,引导学生体会艺术是怎样源于生活,高于生活得。

思考讨论:1、作品得题材内容是怎么来得?如果现实生活中没有发生这一事件,艺术家能创作出这样得作品吗?2、油画中得天安门和真实得天安门有什么不同?3、油画作品和史实照片相比,哪个图中得毛主席形象更突出?作者用什么手法来突出毛主席形象得?4、油画中有菊花,旨在说明什么?两张作品哪一张更明确地表现出季节得时间性?5、在对人物得表现上,油画〈〈开国大典〉〉与史实照片相比较,哪个更集中、更典型地表现了开国大典这一历史事件?可见,艺术是源于生活而又高于生活得。

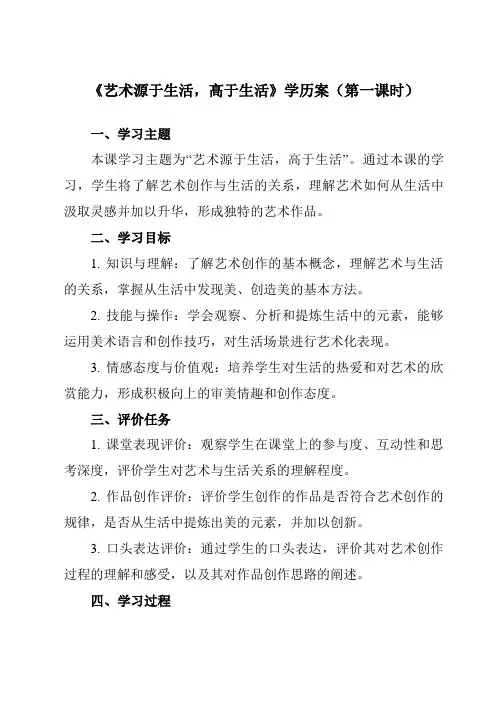

《艺术源于生活,高于生活》学历案(第一课时)一、学习主题本课学习主题为“艺术源于生活,高于生活”。

通过本课的学习,学生将了解艺术创作与生活的关系,理解艺术如何从生活中汲取灵感并加以升华,形成独特的艺术作品。

二、学习目标1. 知识与理解:了解艺术创作的基本概念,理解艺术与生活的关系,掌握从生活中发现美、创造美的基本方法。

2. 技能与操作:学会观察、分析和提炼生活中的元素,能够运用美术语言和创作技巧,对生活场景进行艺术化表现。

3. 情感态度与价值观:培养学生对生活的热爱和对艺术的欣赏能力,形成积极向上的审美情趣和创作态度。

三、评价任务1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与度、互动性和思考深度,评价学生对艺术与生活关系的理解程度。

2. 作品创作评价:评价学生创作的作品是否符合艺术创作的规律,是否从生活中提炼出美的元素,并加以创新。

3. 口头表达评价:通过学生的口头表达,评价其对艺术创作过程的理解和感受,以及其对作品创作思路的阐述。

四、学习过程1. 导入新课:通过展示几幅具有生活气息的艺术作品,引导学生思考艺术与生活的关系,激发学生学习兴趣。

2. 讲解理论:教师讲解艺术创作的基本概念,强调艺术源于生活但高于生活的特点,引导学生理解艺术创作的价值。

3. 观察分析:学生观察教师提供的实物或图片,分析其中蕴含的美的元素和创作灵感,培养观察力和分析能力。

4. 实践操作:学生运用所学知识,以小组形式进行创作实践,教师巡视指导,及时解决学生在创作过程中遇到的问题。

5. 作品展示与评价:学生展示自己的作品,互相评价、学习,教师根据评价任务进行评价和总结。

五、检测与作业1. 课堂检测:通过小测验或问答形式,检测学生对艺术与生活关系的理解程度。

2. 课后作业:布置创作作业,要求学生以“生活中的美”为主题进行创作,并提交作品。

3. 反思总结:学生反思自己的学习过程和作品创作过程,总结收获和不足。

六、学后反思1. 学生反思自己在课堂上的表现和作品创作过程,总结自己的收获和不足。

艺术源于生活高于生活一.教材分析:教材内容本课设计为1课时。

是七年级的课程,本课是一节欣赏课。

除了欣赏美术作品之外,本课还通过对比欣赏使学生了解生活和艺术之间的关系。

从而引导学生热爱生活、热爱自然,达到美育与德育并重的双重效果。

说明:这节课以学生比较熟悉的美术家和美术作品作为典型事例进行分析。

在欣赏中把作品与实物进行对比。

从而更加容易的让学生接触到“艺术源于生活,高于生活”的道理。

教材体现了:①通过对比欣赏,让学生学会如何欣赏美术作品;(欣赏技能)②通过对比和介绍让学生了解白石老人的《虾》,董希文的《开国大典》是怎么创作出来的。

从而反应出“艺术源于生活,高于生活”的道理(基本知识);③这些同学们喜闻乐见的优秀作品开阔了学生的视野,增进了学生的学习兴趣。

二、切入点和方法:1.我选择《白毛女》选段《北风吹》的视频作为切入点。

同时通过导入语阐述“艺术源于生活高于生活”的观点,以此导入新课;通过视频欣赏,让他们加深感受和认识。

这也是我上本节课的指导思想。

2.本课的教学方法:采用问题设置的方式,配合课件图片资料让学生自主探究,自己发现并总结出观点。

在本课中教师只起介绍、引导、补充的作用。

三、学情分析:七年级学生刚刚从小学走入中学,他们的美术基础知识还很薄,尤其是欣赏技能表现不够。

但是他们的观点很新颖,看问题的角度很特别。

但是对于欣赏课兴趣还有待提高。

四、教学目标:1、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生进一步理解"艺术源于生活,高于生活"的道理。

2、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生初步学会欣赏艺术作品。

在思考和讨论中培养学生合作、互动地解决问题的能力,提高学生的评述能力。

3、培养学生的参与意识,增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国主义热情。

五、教学重点难点:教学重点:使学生理解艺术创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

教学难点;抽象艺术也是源于生活的吗?六、教学过程。

《艺术源于生活,高于生活》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解艺术与生活的干系,认识到艺术源于生活。

2. 掌握观察生活、提炼生活素材的方法,培养艺术创作中的观察力和表现力。

3. 培养学生对生活的热爱和对艺术的欣赏能力。

二、教学重难点1. 教学重点:引导学生观察生活,提炼生活素材,培养艺术表现力。

2. 教学难点:如何将生活中的素材转化为艺术作品,培养学生的创新思维和艺术想象力。

三、教学准备1. 准备相关的教学图片和视频素材。

2. 准备美术材料和工具,如画笔、颜料、纸张等。

3. 设计教室讨论和创作环节,引导学生关注生活,开掘生活中的美。

4. 准备一些优秀的艺术作品供学生欣赏,提高他们的艺术鉴赏能力。

四、教学过程:1. 导入新课:教师展示一些平时生活中常见的艺术作品图片,如画作、雕塑、工艺品等,引导学生观察这些作品与平时生活的联系。

教师提出问题:“艺术是如何源于生活的?”学生讨论回答,教师总结导入新课内容。

2. 讲解新课:(1)生活是艺术的源泉:教师讲解生活对艺术创作的重要性,引导学生思考平时生活中常见的艺术作品创作灵感来源。

(2)艺术作品的创作技巧:教师介绍一些艺术作品的创作技巧和方法,如色彩搭配、构图、造型等,让学生了解艺术创作的基本技巧和方法。

(3)生活与艺术的结合:教师引导学生结合自己的生活经历,思考如何将生活元素融入到艺术作品中,培养学生的观察力和创造力。

3. 教室互动:(1)小组讨论:学生分组讨论生活中的艺术作品,分享自己的观察和创作心得,互相学习。

(2)学生作品展示:学生展示自己的艺术作品或创意设计,教师给予评判和指导,增强学生的自大心和创造力。

4. 教室小结:教师总结本节课的内容,强调艺术源于生活的重要性,鼓励学生关注生活,发挥自己的创造力,创造出更多的艺术作品。

5. 作业安置:学生回家后,观察生活中的细节,尝试运用所学知识和技巧,创作一幅以生活为主题的艺术作品,下节课与同砚分享。

《艺术源于生活,高于生活》教案第一章:艺术与生活的关系1.1 教学目标:让学生了解艺术与生活的紧密联系,认识到艺术是生活的反映和提升。

1.2 教学内容:介绍艺术的定义,探讨艺术与生活的相互作用。

1.3 教学方法:讲座式教学,配合实例分析,引导学生进行思考和讨论。

第二章:生活中的艺术元素2.1 教学目标:让学生掌握生活中的艺术元素,提高对周围艺术品的感知能力。

2.2 教学内容:介绍线条、色彩、形状等基本艺术元素,分析它们在生活中的应用。

2.3 教学方法:观察法教学,组织学生进行户外观察和实践活动,培养学生的观察力和创造力。

第三章:艺术作品的在生活中体现3.1 教学目标:让学生了解艺术作品是如何从生活中汲取灵感并创作的。

3.2 教学内容:分析具体的艺术作品,探讨其与生活的联系和表达方式。

3.3 教学方法:案例分析教学,展示艺术作品,引导学生进行分析和讨论。

第四章:生活中的艺术创作4.1 教学目标:让学生学会从生活中汲取灵感,进行艺术创作。

4.2 教学内容:介绍艺术创作的方法和技巧,引导学生在生活中进行艺术创作实践。

4.3 教学方法:实践教学,组织学生进行艺术创作活动,提供指导和反馈。

第五章:艺术对生活的影响和提升5.1 教学目标:让学生认识到艺术对生活的影响和提升作用,培养对艺术的欣赏能力。

5.2 教学内容:分析艺术对生活的影响和提升,介绍如何欣赏艺术作品。

5.3 教学方法:讲座式教学,配合艺术作品欣赏,引导学生进行思考和讨论。

第六章:艺术流派与生活的关系6.1 教学目标:让学生了解不同艺术流派是如何反映和影响生活的。

6.2 教学内容:介绍印象派、现代派、抽象表现主义等不同艺术流派,分析其与生活的联系。

6.3 教学方法:讲座式教学,配合作品展示,引导学生进行思考和讨论。

第七章:生活中的摄影艺术7.1 教学目标:让学生了解摄影艺术是如何捕捉和表达生活的。

7.2 教学内容:介绍摄影艺术的基本技巧,分析生活中的摄影作品。

艺术源于生活,高于生活教案一、教学目标1. 让学生了解艺术的起源和本质,认识到艺术与生活的密切关系。

2. 通过欣赏和分析经典艺术作品,培养学生的审美能力和艺术鉴赏力。

3. 激发学生对生活的热爱,鼓励他们用艺术的方式表达自己的情感和思想。

二、教学内容1. 艺术的起源:介绍艺术的起源和发展历程,强调艺术与生活的紧密联系。

2. 艺术的表现形式:介绍不同的艺术表现形式,如绘画、雕塑、音乐、舞蹈等,并分析它们在生活中的应用。

3. 艺术作品的欣赏:通过欣赏和分析经典艺术作品,培养学生的审美能力和艺术鉴赏力。

4. 艺术创作实践:鼓励学生进行艺术创作实践,用自己的方式表达生活和情感。

5. 艺术与社会的互动:探讨艺术与社会的关系,了解艺术对社会的影响和作用。

三、教学方法1. 讲授法:通过讲解和演示,让学生了解艺术的基本知识和技巧。

2. 欣赏法:通过欣赏和分析经典艺术作品,培养学生的审美能力和艺术鉴赏力。

3. 实践法:鼓励学生进行艺术创作实践,用自己的方式表达生活和情感。

4. 讨论法:通过小组讨论和分享,让学生深入思考艺术与生活的关系。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的参与情况和积极性。

2. 艺术作品欣赏:评估学生在欣赏和分析艺术作品时的理解和鉴赏能力。

3. 艺术创作实践:评估学生在艺术创作实践中的表现和创新能力。

4. 小组讨论和分享:评估学生在讨论和分享中的表达和思考能力。

五、教学资源1. 艺术作品图片和视频:用于欣赏和分析经典艺术作品。

2. 艺术创作材料:如画纸、颜料、画笔等,用于学生的艺术创作实践。

3. 投影仪和电脑:用于展示和演示艺术作品和教学内容。

4. 教学PPT:用于呈现教学内容和引导学生进行思考和讨论。

六、教学步骤1. 引入:通过展示生活中的艺术实例,如街头艺术、装饰艺术等,引发学生对艺术与生活关系的思考。

2. 讲解:介绍艺术的历史背景和起源,阐述艺术是如何从生活中发展出来的。

3. 欣赏:展示经典艺术作品,引导学生欣赏并分析艺术作品中的生活元素。

七年级美术《艺术源于生活,高于生活》教案七年级美术《艺术源于生活,高于生活》教案一、知识目标1、知识与技能目标:学习欣赏与评述基础知识与理论,探究艺术创作与生活的关系。

培养对绘画作品的审美能力。

锻炼运用语言和文字表达自己对绘画作品理解和感受的能力。

2、过程与方法目标:培养学生积极感受、认真参与对作品与实物、实景的比较、分析和讨论。

以个人钻研和集体讨论等形式完成对本课内容的学习。

依照本课要求拓展相关内容,将课本知识迁延至其他绘画作品以及艺术创作。

3、情感、态度和价值观目标:通过本课学习培养学生对于艺术的关注,尤其是对艺术与生活关系的主动关注。

帮助学生逐步建树对于绘画作品乃至其他艺术作品的兴趣,懂得艺术对于人生的重要作用,乐于学做一个懂得艺术、热爱艺术的人。

二、学情分析学生在美术作品欣赏的初级阶段,往往以画得“像不像”作为评判的标准,这体现了学生对艺术应该反应生活的朴素理解。

然而,许多美术作品所创造的艺术形象却与生活中的原型不一样,对此,学生不理解,尤其对现代艺术与生活的关系,他们非但不能理解且疑惑甚多,既不会欣赏也很难评述。

所以,《艺术源于生活,高于生活》这一课,以经典作品为实例,引导学生了解美术创作与生活的关系,为欣赏评述美术作品打下初步的理论基础。

三、重难点1、教学重点:通过对齐白石的《虾》与董希文的《开国大典》的分析与讨论,使学生理解艺术创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

2、教学难点:对于抽象派和超现实主义之类的绘画创作是否源于生活的问题,是学生最易感觉困惑的问题,虽然本着降低难度的原则,课内未涉及此类绘画,但很可能在讨论中提及。

教师应有所准备。

四、教学过程【活动1】导课欣赏动画喜羊羊与灰太狼。

出示一幅现实生活中羊的照片和动画片的照片,引导学生说出两幅图的相同点和不同点。

相同点:都是羊的形象,说明美术作品源于生活。

不同点:老动画片里的羊更拟人化更聪明,像人一样会思考,同学们是喜欢动画中的羊还是现实生活中的羊?如果现实中没有这个动物,艺术家能创造出这么生动的形象吗?这说明美术作品来源于生活和现实生活有着密不可分的关系,并高于生活,今天我们来学习这一课艺术源于生活高于生活。

七年级下册第一课《艺术源于生活高于生活》教案一、【教材分析】二、【教学流程】概念教师:艺术仅仅是指美术吗?造型艺术表演艺术语言艺术综合艺术分类1.以达芬奇《蒙娜丽莎》、毕加索《梦》、米罗《肖像》为例介绍具象艺术、意象艺术和抽象艺术以及他们的艺术特点。

2.三种艺术类型特点:像、似与不似之间、不像。

3.美术可以再现生活,也可以表现艺术家情感。

4.小游戏:PPT出示作品,请学生说出喜欢的作品类型,并说明原因。

教师:无论是再现生活的具象艺术,还是表现艺术家情感的意象和抽象艺术,它们是否源于生活,又是怎样高于生活的呢?以几件绘画作品为例剖析。

学生根据具体的作品分析知道具象艺术、意象艺术、抽象艺术的区别和各自的艺术特点。

知识巩固新授 1.董希文油画《开国大典》(1)二者的题材内容是怎么来的?如果现实生活中没有发生这一事件,艺术家能创造出这样的作品吗?它说明了什么?两幅作品相比,哪张图中的毛主席像更突出?画家是用什么手法突出毛主席形象的?(2)油画中有菊花,旨在说明什么两张作品哪一张更明确表现季节的时间性?(3)油画《开国大典》与照片相比较,哪个更集中更典型地表现了开国大典这一历史事件?(4)当天不是晴空万里而是阴雨绵绵,画家为什么会做此改变?(5)名家论述—毛泽东2.齐白石《虾》(1)你认为齐白石画的虾好吗?好在哪里?(2)画中虾与真虾完全一样吗?比对。

(3)齐白石为什么能画出如此栩栩如生的虾?齐白石经典论述。

探究与解答问题的设计层层深入,步步引导。

三、【教后反思】。

《源于生活高于生活》教案一、教材分析:本课为人教版七年级下册第一单元欣赏评述内容。

初中阶段,学生对美术作品的欣赏往往以"像不像"来衡量,这体现了学生对艺术与生活的关系的朴素理解,认为艺术就应该是现实生活的反映。

然而,许多美术作品所创造的艺术形象又与生活中的真实原型不一样,对此学生就说不出道理了,尤其是现代艺术与生活的关系,他们不能理解且疑惑甚多,既不可能"欣赏"也不会评述了。

学习此课的目的就是使学生能更好的理解艺术与生活的关系,即“艺术源于生活但高于生活”,为欣赏评述美术作品奠定基础。

马克思主义哲学认为物质是第一性的,意识是第二性的,意识是对物质的能动的反映。

艺术作为社会意识形态,是社会存在的反映,美术作品作为人的意识的物化形态,是美术家能动的反映社会存在的结果,它作用于社会。

美术作品的创作分再现性和表现性的两类。

再现性的艺术是以真实再现客观世界为目的,作品的艺术形象逼真写实。

艺术家通过真实再现客观对象的形象,表现自己对世界的认识、情感和思想,其创造的艺术形象以栩栩如生而称道。

表现性绘画是以客观对象为媒介,主要在于表达作者个人的主观精神,即思想、情感或审美理想等。

画面的艺术形象予以夸张、变形的处理,或予以荒诞的组合等,从而创造一个新的艺术世界。

表现性艺术中的抽象派、超现实主义的绘画作品中,画面中所表现的艺术形象虽然与生活中的原型有很大差距,但仍是源于生活的,如果没有对生活的体验,也就不会有绘画情感表达的形式感悟。

因而它不仅源于生活,更高于生活。

二、教学目标:1.通过艺术作品的欣赏和分析,使学生理解“艺术源于生活而高于生活。

”的道理。

2.通过艺术作品的欣赏和分析,使学生初步学会欣赏艺术作品。

在思考和讨论中培养学生合作互动地解决问题的能力,锻炼学生的评述能力。

3.培养学生的参与意识,增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国主义热情。

三、教学重,难点:1.理解艺术创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

人美版第十四册第一课

《艺术源于生活高于生活》教学设计

【教材分析】新课标对初中段欣赏评述课的要求是“学生能对美术作品和美术现象进行简短评述”。

当前,学生面对美术作品时往往以“像不像”作为评价标准,面对与生活原型不一样的意向和抽象艺术作品时,学生既不会欣赏也不会评述了。

学习本课可以使学生了解美术的基本理论,为初中的欣赏评述和高中的美术鉴赏打下坚实的基础。

【教学目标】

知识与技能:学生通过对绘画作品的欣赏和分析,知道绘画作品有具象、意象、抽象之分。

并主动探索他们与生活之间的关系,培养对不同类型作品的审美和鉴赏能力。

锻炼用语言和文字来表达自己对绘画作品的理解和感受。

过程与方法:通过对不同类型绘画作品的欣赏和分析,认真参与作品与实物、实景的比较,以独立思考和合作探究等方法完成对本课内容的学习,然后将本课内容知识延伸到其他的艺术作品。

情感态度价值观:通过对生活与艺术之间关系的探索,在今后的学习、生活中,学生会主动关注艺术,关注艺术与生活的关系。

接纳不同的艺术,懂的艺术对人生的重要。

乐于学做一个懂得艺术、热爱艺术的人。

教学重点:

通过对董希文的《开国大典》和齐白石的《虾》的分析与探究,理解绘画创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创作的作品及其

艺术形象是高于生活的。

教学难点:

对于抽象艺术和超现实主义之类的作品也是源于生活的问题,理解起来有难度。

以美术作品作为切入点,理解“艺术源于生活,高于生活"。

理解表现性艺术(抽象派和超现实主义绘画)也是源于生活的。