汽车制造装配工艺.

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:11

汽车生产的总装工艺简介汽车的总装工艺是指在整个汽车生产过程的最后阶段,将车身部件、发动机、底盘、电气设备等各个部门制作的零部件有序地组装成一辆完整的汽车的过程。

通过总装工艺,车辆的各个部件能够被正确地组装在一起,最终形成完全符合设计要求的汽车。

下面,我将详细介绍汽车的总装工艺。

总装工艺主要分为以下几个环节:车身焊接、涂装、车身总陈设、发动机总陈设、动力传动装置总陈设、车身电器装置总陈设、内饰装配、车辆检测与试验、最终调试与包装等。

首先是车身焊接环节。

在这一阶段,汽车的车身零部件通过焊接工艺被组合在一起,形成一个车身的基本骨架结构。

车身焊接主要采用自动焊工艺,其中包括点焊、焊接接头、横梁焊接等。

通过精确的焊接工艺,保证车身骨架的稳定性和刚性。

接下来是涂装环节。

在涂装工艺中,汽车的外表面被喷涂上底漆、面漆等涂料,以增加车身的外观美观度和防止外部环境对车身的侵蚀。

涂装过程包括喷涂准备、底漆喷涂、面漆喷涂、烘干、抛光等步骤。

同时,涂装过程也要确保涂料的均匀性和附着力,以及各种特殊材料的正确涂装位置。

然后是车身总陈设环节。

车身总陈设是将车身焊接完成后,通过安装前、后挡风玻璃、车门、车窗、行李厢盖等外观部件,使车身外观更加完整。

在这一环节中,需要细致地安装和调整各种零部件,确保它们符合设计要求和装配质量,同时也要保证外观件与车身的配合。

车身总陈设不仅要达到功能性的要求,还要考虑车辆的美观度和节省工时。

接下来是发动机总陈设环节。

发动机总陈设是将发动机安装在车辆的发动机舱内并与车身及动力传动装置等部件正确连接的工序。

在这一环节中,需要精确地安装发动机和相关附件,如进气系统、排气系统、冷却系统等,保证发动机的稳定性和工作效能。

同时,要进行细致的配线和布线工作,确保发动机与车身电器系统的良好连接。

接下来是动力传动装置总陈设环节。

动力传动装置总陈设是将发动机的动力传递到车辆的驱动轴上,通过传动系统使车辆具有动力输出能力的过程。

浅述汽车典型装配工艺近年来,随着汽车工业的发展,作为综合性的汽车工厂设计单位,我院承担了大量的汽车工厂设计任务,本文结合我院装配工艺专业在这些年的相关工作积累的经验,并加以总结,论述汽车装配工艺的主要内容;1 汽车装配工艺随着汽车工业和零部件工业的发展,汽车装配技术水平也有了较大的提高,国内对直接影响汽车产品质量及使用寿命和汽车产品生产最后环节的装配及出厂试验日趋重视,促进了汽车产品装配、试验工艺及装备技术水平的提高;汽车装配生产线,一般是指由输送设备空中悬挂输送设备和地面输送设备和专用设备如举升、翻转、加注设备、助力机械手、检测、螺栓螺母的紧固设备等构成的有机整体;近些年来,我院先后承担了华晨M1、长安福特、海南马自达、上海通用东岳汽车、上汽通用五菱汽车、上海通用北盛、江淮汽车等轿车项目的设计或者总承包;承担了北汽福田、陕西重型汽车等卡车项目的设计及总承包;承揽了通用印度项目、苏丹汽车厂等海外总承包项目;这些项目推动了我院装配工艺设计专业在涵盖机运系统、物料输送系统、质量控制系统等多方面进行立体化的探索;先进的装配工艺需要先进的工艺装备,工艺装备设计制造水平,对保证高效率的生产和产品的高质量至关重要,也是汽车装配技术水平的标志;汽车装配工艺装备主要分为六大类,输送设备、加注设备、螺栓紧固设备和专用装配设备、检测设备、质量控制设备;根据车身承载方式的不同,采用的装配线型式也有所不同;2 轿车承载式车身工艺装备输送设备:典型的轿车装配线包括内饰、底盘、最终装配三大主线和一些离线的模块分装线,如车门、仪表板、动力总成合装等组成;另外,在涂装与总装之间需要设置车身储存输送线,采用的型式有滑撬、积放链、摩擦链等,主要作用如下:涂装/总装间的缓冲;多品种选择;排序;目前轿车装配线的典型选型为内饰线采用地面滑板输送系统,底盘线采用空中悬挂积放链/EMS/TTS/反向滑板等,最终装配线采用宽板链或者双窄板链;车门分装线多采用空中悬挂积放链/EMS等;动力总成模块合装线采用地拖链/电动轨道小车/AGV等;加注设备:防冻液、制动液、助力转向液、制冷剂等在轿车装配中,普遍采用具有抽真空、自动检漏、自动定量加注等功能的加注机,其它如燃油、洗涤液、机油等采用普通定量加注机;螺栓紧固设备和专用装配设备:关键部件的螺栓一般采用电动拧紧机,可以有效的控制拧紧力矩,监控拧紧过程;专用设备包括大量使用的助力机械手和机器人,既降低工人的劳动强度,又保证了装配质量;应用范围包括拆装车门、前后悬安装、天窗安装、仪表板安装、座椅安装、轮胎安装、风挡玻璃自动涂胶等;检测设备:按照国家规范,出厂检测线一般由侧滑试验台、转向试验台、前照灯检测仪、制动试验台、车速表试验台、尾气分析仪、底盘检查等设备组成;对于独立悬挂的车辆,还应配置车轮定位仪;完成出厂试验后车辆进入淋雨试验,进行汽车密封性能检测;通常在检测线边设置返修区,对于某个项目检验不合格的车辆进行返修并返回检测线复测,直至合格为止;质量控制设备:较常见的应属Andon系统,它是一个声光多媒体的多重自动化控制系统,是一套专门为汽车生产、装配线设计的信息管理和控制系统,已经成为汽车完整生产线中不可缺少的一部分;系统能够收集生产线上有关设备、生产以及管理的信息;在对这些信息进行处理之后,Andon系统控制分布在整个车间的指示灯和声音报警系统;系统的核心部分是Andon现场控制柜;Andon系统PLC 通过网络与总装车间中控系统通信;Andon系统最大的优点就是能够为操作员解决生产中遇到的问题,提供一套新的、更加有效的途径;一旦发生问题,操作员可以在工作站拉一下绳索或者按一下按钮,触发相应的声音和点亮相应的指示灯,提示监督人员立即找出发生故障的地方以及故障的原因;大大减少了停工时间,同时又提高了生产效率;Andon系统的另一个主要部件是信息显示屏;显示屏分布在主要通道的上方或者靠近主要的处理设备;每个显示面板都能够提供关于单个生产线的信息,包括生产状态、原料状态、质量状况以及设备状况;显示器同时还可以显示实时数据,如目标输出、实际输出、停工时间以及生产效率;根据显示器上提供的信息,操作员可以更加有效的开展工作;另外,不同的音乐报警可以使操作员和监督人员清楚了解到其辖区内发生了什么问题;队长或者组长也可以根据显示器上显示的信息识别并且消除生产过程中的瓶颈问题;3 非承载式车身装配工艺装备因为车身承载型式的差异,此类整车的内饰和底盘装配是分开单独进行的;而底盘装配和最终装配串接在一起;装配的顺序是先完成车架的预装,装配前后桥及传动轴等,由翻转机完成车架翻转,然后安装发动机变速箱总成,装驾驶室内饰总成,装车轮、油水加注等;轿车相同,在涂装与总装之间需要设置车身储存输送线,采用的型式有滑撬、积放链、摩擦链等,主要作用如下:涂装/总装间的缓冲;多品种选择;排序;重型卡车典型的装配线应用如下:内饰线采用宽板链或者滑板输送机;具有良好的接近性;多采用单链前小车+双平板链的组合型式;国外一些先进的汽车厂也有采用AGV小车作为总装线的,优势在于:与普通装配线一样,可按照工艺节拍工艺速度生产-正常功能;局部故障或工艺生产故障的停顿不影响整体的持续生产-局部停顿;瓶颈工序如发动机变速箱合装工位、驾驶室与底盘合装工位AGV 可岔出主流,实现局部装配道岔,满足主线的生产节拍需要,同时可以设置离线维修岔道;劣势在于造价较高;螺栓紧固设备和专用装配设备:关键部件的螺栓一般采用电动拧紧机,可以有效的控制拧紧力矩,监控拧紧过程;专用设备包括大量使用的助力机械手和机器人,既降低工人的劳动强度,又保证了装配质量;机械手主要应用在拆装车门、座椅安装、轮胎安装等;机器人主要应用在风挡玻璃自动涂胶;其它如加注设备、检测设备、质量控制设备等与轿车工艺大致相同,在此不再赘述;因为卡车厂的产量一般比轿车厂小很多,并且由于产品结构的差异,自动化程度远低于轿车厂;4 结语:目前我院汽车装配工艺水平已经得到了业界的肯定,赢得了良好的口碑,积累了丰富的经验;今后,我们仍需不断提高,结合生产组织系统的特点,以机运系统为基础,结合物料输送、质量控制系统的需求,结合先进的生产管理理念,为我们的客户提供最合理的、具有前瞻性的装配工艺解决方案;。

汽车装配工艺流程汽车装配工艺流程是指在汽车生产过程中,将各种零部件按照一定的顺序和方法组装成完整的汽车的过程。

汽车装配工艺流程非常复杂,涉及到多个环节和工序,下面将介绍一般的汽车装配工艺流程。

1. 制造车身:汽车的装配从车身开始。

首先,将压制好的钢板进行冲压和成型,成为车身的各个组成部分,如前后保险杠、车门、车顶等。

然后,这些部件会通过焊接和铆接等方法连接在一起,形成完整的车身骨架。

2. 安装发动机:在车身制造完成后,将发动机与车身连接起来。

首先,将发动机吊装到车身上,并通过螺栓固定。

然后,连接发动机与传动系统,如离合器、变速器等。

3. 安装底盘:底盘是汽车的重要组成部分,包括悬挂系统、制动系统、转向系统等。

在安装底盘时,首先将悬挂系统和制动系统等组件安装到车身上。

然后,连接转向系统,并调整底盘的高度和角度,以达到最佳的操控性能。

4. 安装电气系统:汽车的电气系统包括电池、发电机、电动机、线束等。

在安装电气系统时,首先将电池安装到车身上。

然后,连接线束,将各个电器设备连接起来。

最后,进行电气系统的测试,确保各个电器设备正常工作。

5. 安装内饰:汽车的内饰包括座椅、仪表盘、音响、空调等。

在安装内饰时,首先将座椅安装到车身上。

然后,安装仪表盘和中控台等部件。

最后,安装音响和空调等设备。

6. 安装外饰:汽车的外饰包括车灯、车窗、车标等。

在安装外饰时,首先将车灯安装到车身上。

然后,安装车窗和车标等部件。

最后,进行外饰的调整和涂装,使汽车外观更加美观。

7. 整车测试:在汽车装配完成后,进行整车测试。

这包括性能测试、安全测试和环保测试等。

通过测试,检查汽车各个系统和部件的工作情况,以确保汽车能够正常运行。

8. 最后调整和涂装:在整车测试完成后,对汽车进行最后的调整和涂装。

这包括轮胎的对齐、底盘的调整和车身的喷漆等。

完成这些工作后,汽车就可以交付给用户使用了。

以上是一般的汽车装配工艺流程。

不同的汽车厂商和汽车型号会有一些细节上的差异,但总体上遵循这个流程。

汽车制造工艺装配工艺概述汽车制造工艺中的装配工艺是指将各个零部件按照特定的顺序和方法组装到车辆框架上,完成整车的组装过程。

装配工艺的设计和优化对于确保汽车质量、提高生产效率和降低生产成本具有重要意义。

本文将介绍汽车制造工艺中的装配工艺过程和一些常用的优化方法。

装配工艺的流程汽车制造工艺中的装配工艺大致分为以下几个步骤:1.零部件准备:按照生产计划,从仓库中取出所需的零部件,并进行检查和清理,确保零部件的质量和完整性。

2.零部件定位:将每个零部件精确地定位到相应的位置上。

通常会使用夹具、导板等辅助工具来帮助定位。

3.零部件连接:根据设计要求,对零部件进行连接。

连接方式可以包括螺纹连接、焊接、胶接等,具体取决于零部件的材质和使用要求。

4.动力总成装配:将发动机、变速器等动力总成部件安装到车辆框架上,并与其他系统进行连接,如冷却系统、燃油系统等。

5.组装辅助系统:安装并连接各种辅助系统,如制动系统、悬挂系统、电气系统等。

这些系统的正确安装和连接对于车辆的性能和可靠性至关重要。

6.车身装配:将车身各个部件进行组装,并进行涂装和喷漆。

车身装配是整个装配工艺中最具挑战性的一步,需要确保各个部件的准确对位和质量。

7.完成装配:安装车辆内饰和外部装饰件,如座椅、仪表盘、车灯等。

同时进行各项功能和质量测试,确保车辆的完整性和性能符合要求。

装配工艺的优化方法为了提高汽车制造工艺的效率和质量,可以采用以下一些优化方法:1.工装和夹具的优化:工装和夹具在装配过程中起到定位和固定零部件的作用。

通过优化工装和夹具的设计,可以提高装配的准确性和速度,同时降低工人的劳动强度。

2.自动化装配:利用机器人和自动化设备进行装配,可以提高生产效率和一致性。

自动化装配还可以减少人为误差,提高产品质量。

3.流程优化:对装配工艺的每个步骤进行分析和优化,找出瓶颈和不必要的操作,简化流程,提高效率。

4.质量控制:建立严格的质量控制体系,在每个装配步骤中进行检查和测试,确保零部件和整车的质量符合要求。

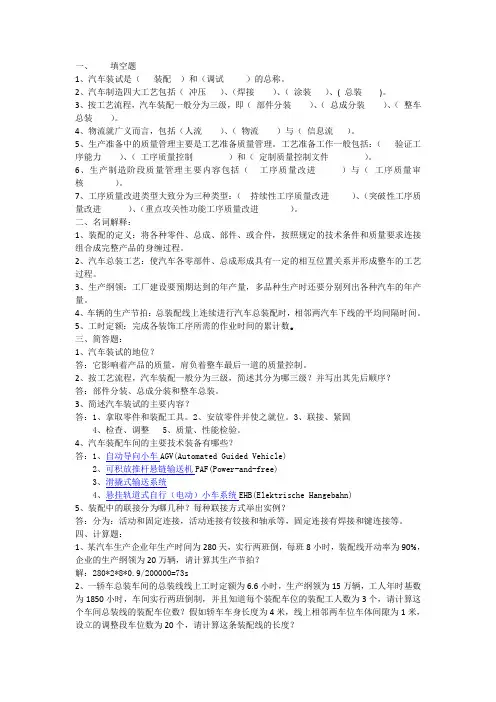

一、填空题1、汽车装试是(装配)和(调试)的总称。

2、汽车制造四大工艺包括(冲压)、(焊接)、(涂装)、( 总装)。

3、按工艺流程,汽车装配一般分为三级,即(部件分装)、(总成分装)、(整车总装)。

4、物流就广义而言,包括(人流)、(物流)与(信息流)。

5、生产准备中的质量管理主要是工艺准备质量管理。

工艺准备工作一般包括:(验证工序能力)、(工序质量控制)和(定制质量控制文件)。

6、生产制造阶段质量管理主要内容包括(工序质量改进)与(工序质量审核)。

7、工序质量改进类型大致分为三种类型:(持续性工序质量改进)、(突破性工序质量改进)、(重点攻关性功能工序质量改进)。

二、名词解释:1、装配的定义:将各种零件、总成、部件、或合件,按照规定的技术条件和质量要求连接组合成完整产品的身缠过程。

2、汽车总装工艺:使汽车各零部件、总成形成具有一定的相互位置关系并形成整车的工艺过程。

3、生产纲领:工厂建设要预期达到的年产量,多品种生产时还要分别列出各种汽车的年产量。

4、车辆的生产节拍:总装配线上连续进行汽车总装配时,相邻两汽车下线的平均间隔时间。

5、工时定额:完成各装饰工序所需的作业时间的累计数。

三、简答题:1、汽车装试的地位?答:它影响着产品的质量,肩负着整车最后一道的质量控制。

2、按工艺流程,汽车装配一般分为三级,简述其分为哪三级?并写出其先后顺序?答:部件分装、总成分装和整车总装。

3、简述汽车装试的主要内容?答:1、拿取零件和装配工具。

2、安放零件并使之就位。

3、联接、紧固4、检查、调整5、质量、性能检验。

4、汽车装配车间的主要技术装备有哪些?答:1、自动导向小车AGV(Automated Guided Vehicle)2、可积放推杆悬链输送机PAF(Power-and-free)3、滑撬式输送系统4、悬挂轨道式自行(电动)小车系统EHB(Elektrische Hangebahn)5、装配中的联接分为哪几种?每种联接方式举出实例?答:分为:活动和固定连接,活动连接有铰接和轴承等,固定连接有焊接和键连接等。

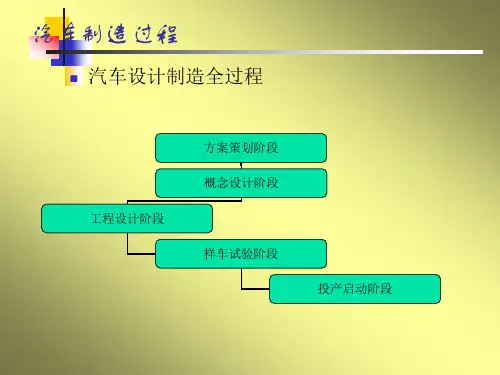

汽车制造四大关键工艺:冲压、焊接、涂装、总装汽车研发的五大阶段包括:①市场调研阶段②概念设计阶段③工程设计阶段(数模构建)④样车试验阶段⑤量产阶段汽车制造的四大工艺包括冲压、焊装、涂装以及总装。

下面将详细讲解:那么这些部分都是怎么来的呢?答案就是冲压,汽车制造的第一道工序。

开卷钢板从钢厂出来是卷料,如下图第一步就是把这些卷料切割成合适的钢板。

这其中要经过如下几步:开卷 → 清洗 → 校平 → 切割等步骤。

最后形成可以直接用于冲压的板材。

②冲压这一步才是冲压工厂的核心工艺,冲压车间进去你会看到一排像平房一样的东西,里面是各个不同的压机,压机非常大,模具也很大。

不同的车型模具也不相同,如果有需要换模的工艺会非常浪费时间。

我们看一下视频了解下压机是怎么工作的吧。

钢板被自动送入压机,冲压完成后会有搬运机器人搬走,最后码垛,大概如下面这个样子,图中所示即为上文说到的侧围件。

最终冲压车间会冲出组成车体框架的各个部分,这些零散的车体会被运往焊装车间,经过焊接,拼接成一个完整的白车身。

汽车制造工艺--焊接最终冲压车间会冲出组成车体框架的各个部分,这些零散的车体会被运往焊装车间,经过焊接,拼接成一个完整的白车身。

焊装车间也是自动化程度最高的车间,几百台机器人同时工作,场景很壮观。

焊装车间都干些什么。

下图是焊装产线一角。

图源:易车网从冲压车间出来的是车门、左右侧围、机舱盖、前后地板、顶盖、后背门及各种冲压小件。

那么焊装车间就是负责把这些东西焊接在一起,组成车体。

除此之外还有涂胶、车门包边等步骤就不细说了。

所以焊装车从冲压出来的冲压件是不能直接用来焊接的,要先经过焊接车间的处理,某些细节部分需要人工焊来完成。

所间线体也分为侧围、机舱前地板、后地板、主焊线、补焊线、车装线。

如下,是车门焊接区。

图源:智能制造社区从冲压车间出来的车体部件进入焊装车间后分别在各自的线体加工完成后,全部运送到主焊线进行合拼。

说到运送,一般是通过车间二层的EMS输送小车来运送。

汽车制造工艺装配工艺1. 简介汽车制造工艺装配工艺是指在汽车制造过程中,将各个部件进行装配,形成完整的汽车产品的工艺流程。

汽车装配工艺是整个汽车制造过程中至关重要的一部分,它涉及到各个环节的协调与合作,直接影响汽车产品的质量和性能。

本文将对汽车制造工艺装配工艺进行详细介绍。

2. 装配工艺流程汽车制造工艺装配工艺一般包括以下几个主要流程:2.1 零部件准备在汽车制造工艺装配工艺开始之前,需要准备好各个零部件。

这些零部件根据设计要求和生产计划进行制造或订购。

零部件准备包括零部件的采购、质量检测和入库等环节。

只有经过严格的零部件准备工作,才能保证后续的装配工作顺利进行。

2.2 装配线布置装配线布置是指将各个装配工位有机地组织起来,形成一个连续的生产线。

在装配线布置过程中,需要考虑工位之间的空间布局、装配工具的配置以及人员的安排等因素。

一个良好的装配线布置能够提高装配效率,减少生产成本。

2.3 零件装配零件装配是指将各个零部件按照设计要求进行组装的过程。

在零件装配过程中,需要对零部件进行定位、连接和固定等操作。

不同的零部件需要使用不同的装配工具和技术,以确保装配质量。

零件装配是整个汽车制造工艺装配工艺的核心环节。

2.4 功能测试在完成零件装配后,需要对装配的汽车进行功能测试。

功能测试包括各个系统的功能测试和整车的性能测试。

通过功能测试可以确保装配的汽车符合设计要求,并满足相关的安全标准和法规要求。

2.5 整车调试在完成功能测试后,还需要进行整车调试。

整车调试是对整个汽车系统进行检查和调整,以确保所有系统协调工作。

整车调试过程中,需要对各个系统进行参数调整和故障排查,以提高整车的性能和可靠性。

2.6 质量检测在整车调试完成后,需要进行质量检测。

质量检测包括外观检查、性能检测和耐久性测试等。

质量检测能够发现装配过程中存在的问题和缺陷,并及时进行调整和修复,以确保装配的汽车质量达到标准。

2.7 最终装配和交付经过质量检测的汽车将进行最终装配和交付。

汽车整车全装四大工艺流程1、冲压工艺冲压是所有工序的第一步。

先是把钢板在切割机上切割出合适的大小,这个时候一般只进行冲孔、切边之类的动作,然后进入真正的冲压成形工序。

每一个工件都有一个模具,只要把各种各样的模具装到冲压机床上就可以冲出各种各样的工件,模具的作用是非常大的,模具的质量直接决定着工件的质量。

a、冲压工艺的特点及冲压工序的分类冲压是一种金属加工方法,它是建立在金属塑性变形的基础上,利用模具和冲压设备对板料施加压力,使板料产生塑性变形或分离,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件(冲压件)。

冲压工序按加工性质的不同,可以分为两大类型:分离工序和成形工序。

b、冲压工序可分为四个基本工序:冲裁:使板料实现分离的冲压工序(包括冲孔、落料、修边、剖切等)。

弯曲:将板料沿弯曲线成一定的角度和形状的冲压工序。

拉深:将平面板料变成各种开口空心零件,或把空心件的形状、尺寸作进一步改变的冲压工序。

局部成形:用各种不同性质的局部变形来改变毛坯或冲压成形工序(包括翻边、胀形、校平和整形工序等)。

c、几种汽车覆盖件的冲压工艺冲压件示意图汽车覆盖件的冲压工艺,通常都是由拉深、修边冲孔、翻边整三个基本工序组成;有的还需要落料或冲孔,有的需要多次修边、冲孔或翻边,有的工序还可以合并。

因此,对于一个具体的汽车覆盖件来说,要确定其冲压工艺,就必须具体地分析该零件的形状、结构、材料和技术要求,结合生产批量(纲领)和生产设备条件,才能最后确定。

2、焊装工艺冲压好的车身板件局部加热或同时加热、加压而接合在一起形成车身总成。

在汽车车身制造中应用最广的是点焊,焊接的好坏直接影响了车身的强度。

汽车车身是由薄板构成的结构件,冲压成形后的板料通过装配和焊接形成车身壳体(白车身),所以装焊是车身成形的关键。

装焊工艺是车身制造工艺的主要部分。

汽车车身壳体是一个复杂的结构件,它是由百余种、甚至数百种(例如轿车)薄板冲压件经焊接、铆接、机械联结及粘接等方法联结而成的。

汽车装配工艺1.汽车装配生产线工艺流程2.汽车装配生产线主要设备与工艺装备3.汽车装配技术发展趋势一、汽车装配生产线工艺流程一条或多条高效率的装配线,以求能达於经济产量,降低单位成本,进而增强竞争的能力。

汽车装配生产线工艺流程如下:1)首先是利用冲床将钢板压成车的外壳,这是汽车制造中非常重要的步骤,它涉及汽车的线型设计及模具的冲压设计。

2)通常都预将车体倒转,进行焊接。

3)完成初步焊接后,再将车体扶正,加装车门及车盖。

4)设法除去车壳上各块钢板的毛边与暗号,并将底盘预作防锈处理,以便进行车体的喷漆,这些是车体部分的制造概略过程。

5)接著要装配大梁、防震、传动以及引擎等系统,这些部分可以说是汽车的内脏,非常重要;尤其是引擎,更可说是汽车的心脏。

如果一个国家的汽车工业无法完全独立自主地完成引擎的设计与制造,那就表示这个国家的汽车工业还没有生根。

6)将车体由上而下吊装於其上,构成汽车的雏型。

7)接着是是汽车内部的装潢,包括玻璃、雨刷、车座等,另外再加装散热器(水箱)、油压系统、燃料系统以及车轮等。

8)为了保证车厂的信用与消费者的基本安全,还必须进行一系列的试验,汽车才可以出厂。

这些试验包括了滚桶(roller)模拟试验、防漏试验以及路试等项目,试验的主旨在於测试引擎、传动系统、操纵杆、刹车、灯光及车体测漏等性能。

二、汽车装配生产线主要设备与工艺装备汽车装配生产线,一般是指由输送设备(空中悬挂输送设备和地面输送设备)和专用设备(如举升、翻转、加注设备、助力机械手、检测、螺栓螺母的紧固设备等)构成的有机整体。

1.输送设备。

输送设备有刚性和柔性两类。

刚性输送设备主要有板式输送带、普通悬挂输送机等,这类设备国内完全能够制造生产,并且质量可靠。

柔性输送设备分三种:第一种是整车柔性输送设备、积放式悬挂输送机和自行葫芦输送机,这种设备在80年代末我国一些设备生产厂引进了国外先进技术,因此,这种设备目前国内能够制造并且质量可靠;第二种是发动机、变速器、前后桥等大总成柔性输送设备(中型非同步输送线),这类设备国内能够设计制造,但质量不过关,设备寿命短;第三种是空气滤清器、减振器、微电机等零部件柔性输送设备(轻型非同步输送线)。

汽车制造装配工艺1.工件定位原理(1)定位基准的概念定位基准是指工件在机床上或夹具中进行加工时,用作定位的基准,称为定位基准。

严格地说,定位基准与定位基面有时并不是一回事,但可以替代,这中间存在一个误差问题。

定位基准有粗基准和精基准之分。

零件开始加工时,所有的面均未加工,只能以毛坯面作定位基准,这种以毛坯面为定位基准的,称为粗基准,以后的加工,必须以加工过的表面做定位基准,以加工过表面为定位基准的称精基准。

(2)工件位置公差的保证方法机械加工中,被加工表面对其他表面位置精度,主要取决工件的装夹。

工件位置公差的保证方法有下述两种:(一)一次夹装获得法——即零件有关表面间位置是直接在工件的同一次装夹中,有各有关刀具相对工件的成形运动之间的位置关系保证的(二)多次夹装获得法——即零件有关表面间的位置精度是由刀具相对工件的成形运动与工件定位基准面(亦是工件在前几次装夹时的加工面)之间的位置关系保证的。

多次夹装获得法中,又可根据工件的不同装夹方式划分为直接找正法、划线找正法、用夹具装夹即是三种。

a.直接找正装夹此法是用百分表、划线盘或目测直接在机床上找正工件位置的装夹方法。

b.划线找正装夹此法是先在毛坯上按照零件图划出中心线、对称线和各待加工表面的加工线,然后将工件装上机床,按照划好的线找正工件在机床上的装夹位置。

这种装夹方法生产率低,精度低,且对工人技术水平要求高,一般用于单件小批生产中加工复杂而笨重的零件,或毛坯尺寸公差大而无法直接用夹具装夹的场合。

c.用夹具装夹夹具是按照被加工工序要求专门设计的,夹具上的定位元件能使工件相对于机床与刀具迅速占有正确位置,不需找正就能保证工件的装夹定位精度,用夹具装夹生产率高,定位精度高,但需要设计、制造专用夹具,广泛用于成批及大量生产。

(3)工件定位的基本原理一.六点定则工件在机床或夹具中的定位问题,可以采用类似于确定刚体在空间直角坐标系中位置的方法加以分析。

任一工件在夹具中未定位前,可以看成空间直角坐标系中的自由物体,它可以沿三个坐标轴平行方向放在任意位置,即具有沿三个坐标轴移动的自由度X,Y,Z;同样,工件沿三个坐标轴转角方向的位置也是可以任意放置的,即具有绕三个坐标轴转动的自由度X,Y,Z。

因此,要使工件在夹具中占有一致的正确位置,就必须限制工件的X,Y,Z;X,Y,Z六个自由度。

为了限制工件的自由度,在夹具中通常用一个支承点限制工件一个自由度,这样用合理布置的六个支承点限制工件的六个自由度,使工件的位置完全确定,称为“六点定位规则”,简称“六点定则”。

使用六点定则时,六个支承点的分布必须合理,否则不能有效地限制工件的六个自由度。

在具体的夹具结构中,所谓定位支承是以定位元件来体现的。

二.对定位的两种错误理解一种认为:工件在夹具中被夹紧了,也就没有自由度而言,因此,工件也就定了位。

这种把定位和夹紧混为一谈,是概念上的错误。

我们所说的工件的定位是指所有加工工件在夹紧前要在夹具中按加工要求占有一致的正确位置,(不考虑定位误差的影响而夹紧是在任何位置均可夹紧,不能保证各个工件在夹具中处于同一位置。

因为工件的定位是以工件的定位基准面与定位元件相接触为前提条件,如果工件离开了定位元件也就不成为其定位,也就谈不上限制其自由度了。

至于工件在外力的作用下,有可能离开定位元件,那是由夹紧来解决的问题。

另一种错误的理解认为工件定位后,仍具有沿定位支承相反的方向移动的自由度,这种理解显然也是错误的。

因为工件的定位是以工件的定位基准面与定位元件相接触为前提条件,如果工件离开了定位元件也就不成为其定位,也就谈不上限制其自由度了。

至于工件在外力的作用下,有可能离开定位元件,那是由夹紧来解决的问题。

三.定位的几种通常情况a.完全定位:工件在机床或夹具中定位,若6个不定度都被限制时,称为完全定位。

b.部分定位:工件在机床或夹具中定位,若6个不定度没有完全被限制,称为部分定位。

c.欠定位:工件在机床或夹具中定位时,若定位支撑点数少与工序加工要求应予以限制的不定度数,则工件定位不足,称为欠定位。

d.重复定位(过定位):工件在机床或夹具中定位,若几个定位支撑点重复限制同一个或几个不定度,称为重复定位。

过定位在一般情况下,由于定位不稳定,在夹紧力的作用下会使工件或定位元件产生变形,影响加工精度和工件的装卸,应尽量避免;但在有些情况下,只要重复限制自由度的支承点不使工件的装夹发生干涉及冲突,这种形式上的过定位,不仅是可取的,而且有利于提高工件加工时的刚性,在生产实际中也有较多的应用。

(4)定位误差分析:一.定位误差的概念:定位误差:是指由于定位不准而造成某一工序在工序尺寸(通常指加工表面对工序基准的距离尺寸)或位置要求方面的加工误差。

用表示。

定位误差只产生在采用调整法加工一批工件的条件下,若按试切法加工则不考虑定位误差。

对某一定位方案经分析计算可能产生的定位误差,只要小于工件有关尺寸或位置公差的1/3或满足夹具装夹中加工加工误差不等式,即认为此方案能满足工序加工精度要求。

二.定位误差的产生原因及组成:定位误差是由于工件定位不准而产生的加工误差。

它的表现形式为工序基准相对加工表面可能产生的最大尺寸或位置的变动范围。

它的产生原因是工件的制造误差、定位元件的制造误差、两者的配合间隙及基准不重合。

定位误差由基准位置误差和基准不重合误差两部分组成,但并不是在任何情况下两部分都存在。

当定位基准无位置变动,则δ位置=0;当定位基准与工序基准重合,则δ不重=0。

三.定位误差的计算:定位误差的计算了按定位误差的定义,根据所画的一批工件定位可能产生的定位误差两种极端位置,再通过几何关系直接求得。

也可按定位误差的组成,由公式δ定位=δ位置±δ不置计算得到。

但计算时应特别注意,一批工件的定位由一种可能的极端位置变为另一种可能的极端位置时δ位置和δ不置的方向的同异,以确定公式中的加减号。

(5)加工误差的合成及影响因素工件的加工误差是多种原始误差影响的综合结果。

影响加工精度的因素往往是错综复杂的,需要用数理统计的方法来找出主要影响因素,寻求解决问题的途径.一.根据统计性质的不同,加工误差可以分为系统性误差和随机性误差a.系统误差: 系统性误差又分为常值系统性误差和变值系统性误差两大类:常值系统性误差在一批工件的加工过程中误差的大小、方向不变。

例如原理误差、机床或夹具的制造误差、工艺系统静态变形、机床一次调整情况下的调整误差等都属于常值系统误差。

变值系统性误差在一批工件的加工过程中误差的大小、方向按一定规律变化。

例如,一般刀具的磨损误差、热平衡之前的热变形误差等都属于变值系统性误差。

b. 随机性误差: 随机性误差也称为偶然性误差。

它是指在一批工件的加工过程中,误差的大小、方向不同,且呈现不规则变化。

二.加工误差的影响因素a.工艺系统的原有误差:主要有加工原理误差、机床误差、夹具和刀具误差、工件误差、测量误差、以及定位和安装调整误差等;b.加工过程中的其它因素:主要有工艺系统的受力变形、工艺系统的热变形、工艺系统的磨损和工艺系统的残余应力等。

2.尺寸链原理及其运用(1)尺寸链的基本概念一.尺寸链的定义——在机器装配或零件的加工过程中,由相互联接的尺寸构成的封闭尺寸组,称为尺寸链。

其基本特征如下:①封闭性——即必须由一系列相互有关的尺寸连接成一个封闭的尺寸图形②制约性——即尺寸链中某一尺寸的变化,将引起其他尺寸发生变化,这些尺寸彼此关联,相互制约。

二.尺寸链的组成尺寸链中的各个尺寸都称为环,按环的性质分为①封闭环——最后被间接获得的那个尺寸②组成环——封闭环以外的各个环。

分为增环和减环。

(2)尺寸链计算的基本公式尺寸链计算的基本公式——极值法和概率法。

两种计算方法的优缺点:极值法的优点是简单可靠,但由于它是根据极大极小的极端情况下推导出来的封闭环与组成环的关系式,所以在封闭环为既定值的情况下,计算得到组成环公差过于严格。

特别是当封闭环精度要求高,组成环数目多时,计算出的组成环公差甚至无法用机械加工来保证。

在大批量生产且组成环数目较多时可用概率法来计算尺寸链,这样可扩大零件的制造公差,降低制造成本。

一.极值法1 解直线尺寸链的基本公式:基本尺寸之间的关系:即封闭环基本尺寸等于所有增环基本尺寸之和减去所有减环基本尺寸之和极限尺寸之间的关系:即封闭环最大极限尺寸等于所有增环最大极限尺寸之和减去所有减环最小极限尺寸之和,封闭环最小极限尺寸等于所有增环最小极限尺寸之和减去所有减环最大极限尺寸之和极限偏差之间的关系:即封闭环上偏差等于所有增环上偏差之和减去所有减环下偏差之和,封闭环下偏差等于所有增环下偏差之和减去所有减环上偏差之和公差之间的关系:即封闭环公差等于各组成环公差之和平均尺寸之间的关系:即封闭环平均尺寸等于所有增环平均尺寸之和减去所有减环平均尺寸之和②解平面尺寸链的基本公式基本尺寸之间的关系:即封闭环的基本尺寸等于各组成环的传递系数与其基本尺寸的乘积之和公差之间的关系:即封闭环的公差等于各个组成环的传递系数与其公差的乘机之和二.概率法概率法解尺寸链,基本尺寸的计算与极值法相同,所不同的是公差和极限偏差的计算。

(3)装配尺寸的建立一.装配尺寸链的种类:装配尺寸链可以按各环的几何特征和所处空间位置分为、角度尺寸链、平面尺寸链及空间尺寸链长度尺寸链:全部环为长度尺寸链就是长度尺寸链角度尺寸链:全部环为角度的为角度尺寸链平面尺寸链:是由成角度关系布置的长度尺寸构成,且处于同一或彼此平行的平面内空间尺寸链:是由成角度关系布置的长度尺寸构成,且不处于同一或彼此平行的平面内二.建立尺寸链的步骤:①确定封闭环:装配尺寸链的封闭环是装配精度要求②查找组成环:装配尺寸链的组成环是相关零件的相关尺寸。

所谓相关尺寸就是指相关零件上的相关设计尺寸,它的变化会引起封闭环的变化③画尺寸连尺寸链图(4保证装配精度的方法在生产中常用的保证装配精度方法有:完全互换装配法、选择装配法、修配法和调节法。

一、完全互换装配法这种方法,就是在装配时,对参加装配的零件,直接按其加工所得的尺寸进行装配。

不经过任何选择、修配或调节都能达到装配精度的要求。

按互换程度不同,互换装配法分为完全互换装配法与大数互换装配法。

①完全互换装配法(极值法):在全部产品中装配时各组成环零件不需挑选或改变其大小或位置,装入后即能达到封闭环的公差要求,这种装配方法称为完全互换装配法。

②大数互换装配法(概率法):大数互换装配法是指在绝大多数产品中,装配时的各组成环零件不需要挑选或改变其大小或位置,装入后即能达到封闭环的公差要求,这种装配方法称为完全互换装配法。

二、选择装配法选择装配法是将尺寸链中组成环的公差放大到经济可行程度,然后选择合适的零件进行装配,以保证规定的装配精度要求。