2020届高三一轮复习中国传统文化主流思想的演变

- 格式:ppt

- 大小:303.00 KB

- 文档页数:26

中国古代史一轮复习中国传统主流文化思想的演变高考知识点解读:1、概括中国传统主流文化思想的演变(1)开始创立:春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治上“为政以德”。

将奴隶社会的道德标准、行为规范发展为“礼”。

(2)继承发展:战国时期,孟子把孔子“仁”的思想发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。

荀子除强调“仁义”和“王道”外,又提出“舟水”说,并且综合法家和道家思想,提出了“礼法并施”的主张。

这样将儒家思想发展为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)遭受重创:秦朝时,由于秦始皇焚书坑儒,使儒家思想遭受沉重打击。

(4)确立正统:西汉时,董仲舒糅合道家和阴阳五行家的思想,宣扬“天人感应”学说,提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想,被汉武帝采纳,儒学开始成为封建社会的正统思想。

(5)受到冲击:魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击。

(6)开始复兴:隋唐时期,在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛道精神,得到新的发展。

(7)继续发展:宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辩化的过程,形成新的儒学——理学。

(8)遭遇批判:明清时期,李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之批判继承传统儒学,构筑了具有时代特色的儒学体系。

2、“百家争鸣”的含义、背景、主要派别及主要代表人、影响。

3、注意点:(1)“百家争鸣”出现的根本原因是:社会处于大变革时期。

(2)孔子和老子代表着没落的奴隶主贵族的利益,墨子代表着下层手工业者的利益,孟子、荀子代表地主阶级的利益。

(3)当时流行最广的两大学派是儒家和墨家。

(4)道家是学术流派,道教是宗教流派。

(5)韩非子的法家思想后来被秦王赢政所采用,主要是其主张建立中央集权和依法治国的思想迎合了赢政的需要。

(6)法家提出的“依法治国”的思想代表的是统治阶级的利益,与我们今天强调的依法治国的本质是不一样的。

(7)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动。

(8)“百家争鸣”阶级基础中的“士”主要指的是新兴地主阶级。

专题一中国传统文化主流思想的演变一.百家争鸣(一)百家争鸣出现的历史条件1.社会条件:春秋战国时期面临剧烈的社会大变革,旧的思想观念受到冲击,带来思想的大解放,2.物质基础:铁器和牛耕推动了生产力的迅速发展,促进了商业繁荣和城镇兴起;3.阶级条件:社会变革导致阶级关系变动,不同阶级的思想家分别对各种社会问题发表见解;4.政治条件,王室衰微,诸侯纷争,没有一统的思想形态,各国基于争霸战争和政治需要,纷纷网络人才,养士成风,宽松的局面为学术思想的自由发展创造了环境;5.文化条件:私学兴起,打破了奴隶主贵族垄断教育局面,培养出大批知识分子,士人阶层壮大、活跃。

6.科技条件:自然科学领域成就突出,人们认识自然和征服自然的能力有所提高,这为古代的唯物论和朴素的辩证法思想提供了思想素材。

7.劳动人民辛勤劳动的创造和夏商周文化发展的奠基作用。

(二)诸子百家的代表人物及思想主张1.儒家:孔子、孟子和荀子与儒家思想的形成(1)孔子的成就①哲学思想——创立儒学,思想核心是“仁”、“礼”(仁者爱人,克己复礼)②政治思想——A.主张为政以德(含民本思想)B.提出“正名”主张;③教育上:“有教无类”、“因材施教”。

创办私学,总结出一些教育教学方法。

④典籍上:编订“六经”。

(2)孟子的主张:人性善,民贵君轻,仁政。

①政治思想——“仁政”(核心)、“民贵君轻”。

②哲学思想——“性善说”,人性本善——仁政学说的理论基础;民贵君轻的民本思想;养浩然之气和重义轻利的精神品格。

③道德思想——先义后利,舍生取义。

④人格精神——要求人们要有“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”的人格精神。

[附]孟子的重要言论:民为贵,社稷次之,君为轻。

天时不如地利,地利不如人和。

评价:①《孟子》一书在唐代被当作经典,在南宋被列为四书,对传统文化产生了很大影响。

②建立一套系统的政治学说“仁政”,成为儒家学派的重要奠基人。

③继承并发展了孔子学说,被尊为“亚圣”,对传统文化产生很大影响。

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变可以分为以下几个阶段:

1 - 儒家思想阶段:从春秋战国时期到汉代,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想,其核心思想是仁爱、礼治、孝道、道德修养等,强调人文关怀和社会秩序。

2 - 道家思想阶段:汉代后期到魏晋南北朝时期,道家思想逐渐兴起,其核心思想是“道法自然”,强调顺应自然和心灵的平和。

3 - 佛家思想阶段:隋唐时期,佛教传入中国,逐渐与道家、儒家思想融合。

佛家思想强调超脱苦难,追求精神境界的提高。

4 - 宋明清时期:宋代后期到明清时期,儒家思想重新兴起,出现了新儒家思想。

新儒家思想注重道德修养和社会治理,提倡“格物致知”和“致良知”,强调个体的人文关怀和社会的和谐。

总的来说,中国传统文化主流思想的演变是一个历史长河的演进过程,历经不同的时期和阶段,体现了中国文化的多样性和包容性。

这些思想对中国文化和社会的形成、发展和演变产生了深远的影响,至今仍在不断地影响着中国人的价值观和行为准则。

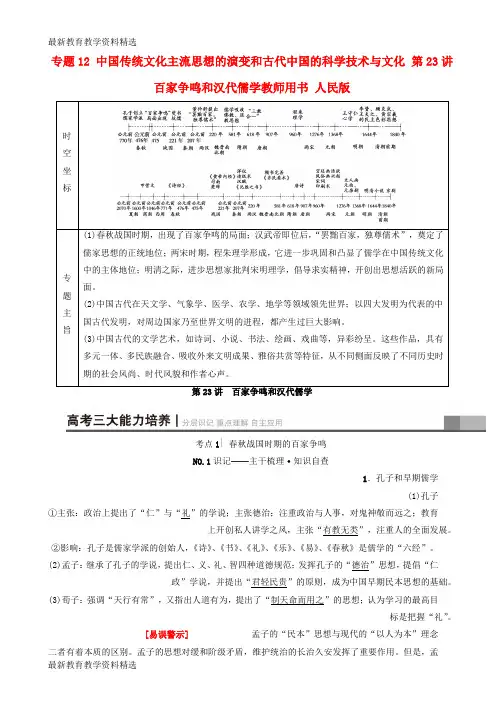

最新教育教学资料精选专题12 中国传统文化主流思想的演变和古代中国的科学技术与文化 第23讲百家争鸣和汉代儒学教师用书 人民版春秋战国时期,出现了百家争鸣的局面;汉武帝即位后,“罢黜百家,独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位;两宋时期,程朱理学形成,它进一步巩固和凸显了儒学在中国传统文化中的主体地位;明清之际,进步思想家批判宋明理学,倡导求实精神,开创出思想活跃的新局中国古代在天文学、气象学、医学、农学、地学等领域领先世界;以四大发明为代表的中国古代发明,对周边国家乃至世界文明的进程,都产生过巨大影响。

中国古代的文学艺术,如诗词、小说、书法、绘画、戏曲等,异彩纷呈。

这些作品,具有多元一体、多民族融合、吸收外来文明成果、雅俗共赏等特征,从不同侧面反映了不同历史时期的社会风尚、时代风貌和作者心声。

第23讲 百家争鸣和汉代儒学考点1| 春秋战国时期的百家争鸣NO.1识记——主干梳理·知识自查 1.孔子和早期儒学 (1)孔子对鬼神敬而远之;教育,的学说;主张德治;注重政治与人事”礼“与”仁“主张:政治上提出了①的全面发展。

注重人,”有教无类私人讲学之风,主张“上开创 ②影响:孔子是儒家学派的创始人,《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》是儒学的“六经”。

仁“提倡,思想”德治“提出仁、义、礼、智四种道德规范;发挥孔子的,孟子:继承了孔子的学说(2)成为中国早期民本思想的基础。

,的原则”君轻民贵“并提出,学说”政 最高目的思想;认为学习的”制天命而用之“提出了,又指出人道有为,”天行有常“荀子:强调(3)标是把握“礼”。

[易误警示] 孟子的“民本”思想与现代的“以人为本”理念二者有着本质的区别。

孟子的思想对缓和阶级矛盾,维护统治的长治久安发挥了重要作用。

但是,孟最新教育教学资料精选子的“仁政”“民本”思想并不是以维护人民利益为出发点,而是维护封建统治的一种策略。

2.其他学派[轻巧识记] 百家争鸣NO.2理解——史料研习·史论归纳1.春秋战国时期的“百家争鸣”无法更多的满足新,西周的制度发展程度过低,随着社会生产力的提高①,战国时期在春秋 史料一呼唤建立新的社②试图获得更多的经济、政治、文化地位。

![[备考资料]2020届一轮复习人教版 中国传统文化主流思想的演变 教案.doc](https://uimg.taocdn.com/9d83848128ea81c758f5785e.webp)

第十二单元|中国传统文化主流思想的演变[时序要清][线索要明]本单元主要讲述了从先秦时期到明末清初中国传统文化主流思想的演变,可按四条线索对所学知识进行整理:线索一:儒家思想的创立和发展春秋战国时期:孔子提出“仁”和“礼”的思想;孟子主张“仁政”,提出“民贵君轻”,主张“性善论”;荀子认为治国应以礼教为主,礼法并施,儒学的体系更加完整。

“德治”“仁政”虽然有利于缓和社会矛盾,但在社会大变革、大动乱时代,其主张不适应当时激烈的社会变革和争霸的需要,所以,儒家思想受到统治者的冷落。

线索二:儒家思想的改造与独尊西汉时期:董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,汉武帝独尊儒术、兴办太学,使儒家思想成为封建社会的正统思想。

线索三:儒家思想的转型与成熟宋明时期:朱熹、王阳明等人汲取佛、道的精神,儒家思想完成了理论化和思辨化的过程,从理学到心学,儒家思想更加适应统治者统治的需要。

线索四:明末清初的思想活跃局面明清之际:进步思想家在继承传统儒学的基础上,着重对其弊病进行批判,提出“经世致用”和批判君主专制的主张,为儒学的发展变革注入了新的活力,构建了具有时代特色的新思想体系。

第24讲从百家争鸣到独尊儒术(1)孔子提出“仁”的学说,创立了儒家学派。

孟子、荀子发展了儒家思想。

(2)儒家提倡“仁”“礼”“德治”“仁政”;老庄之学崇尚自然,主张“无为”;法家主张以法治国,推行严刑峻法;墨家提倡实践精神。

这些学派的思想都为中国古代文化的发展起到了奠基作用。

(3)春秋战国时期的大变革,促进了“百家争鸣”局面的形成,成为中国思想文化取得显著进步的重要条件。

(4)汉武帝时,董仲舒改造了传统儒学,适应了统治者加强中央集权的需要,确立了儒学在传统文化中的主流地位。

(5)汉武帝兴办太学,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,提高了儒学地位;在各郡国设立学校,初步建立了地方教育系统。

一、传统文化的滥觞——春秋战国时期的“百家争鸣”一、古代中国第一次思想解放运动——百家争鸣(一)背景“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

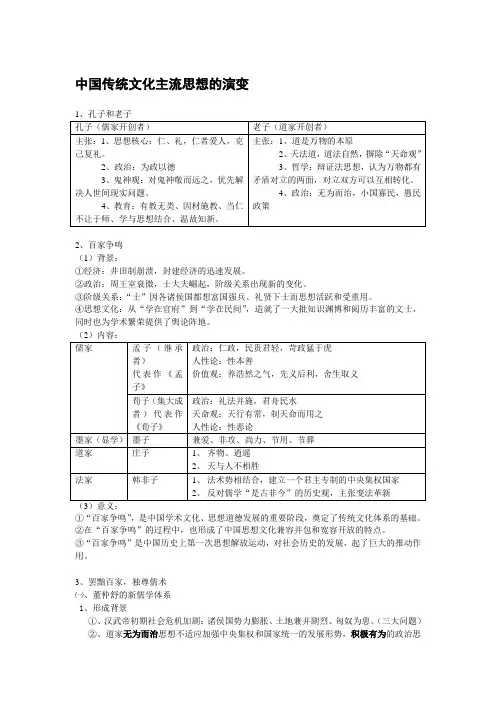

中国传统文化主流思想的演变2、百家争鸣(1)背景:①经济:井田制崩溃,封建经济的迅速发展。

②政治:周王室衰微,士大夫崛起,阶级关系出现新的变化。

③阶级关系:“士”因各诸侯国都想富国强兵、礼贤下士而思想活跃和受重用。

④思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

①“百家争鸣”,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了传统文化体系的基础。

②在“百家争鸣”的过程中,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

3、罢黜百家,独尊儒术㈠、董仲舒的新儒学体系1、形成背景①、汉武帝初期社会危机加剧:诸侯国势力膨胀、土地兼并剧烈、匈奴为患。

(三大问题)②、道家无为而治思想不适应加强中央集权和国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代需要。

③、汉武帝举贤良对策,选拔人才。

2、代表作品:《春秋繁露》、《天人三策》3、思想主张:A.为加强中央集权,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”B.为加强君权,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”C.为巩固统治秩序,提出“三纲五常”即“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”4、历史意义:他的主张适应了加强中央集权和国家统一的需要;汉武帝加以实行后,儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

㈡、汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”1、目的:加强中央集权和巩固国家统一。

2、措施:①思想:接受董仲舒的新儒学思想②政治:起用儒学家参政③教育:以儒家五经为教科书〔诗书礼易和春秋〕,兴办太学和郡县学3、影响:儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

4、宋明理学㈠、产生背景:佛教和道教的发展开始挑战儒学的地位;汉唐以来三教合一趋势的推动;两宋时期社会矛盾尖锐,统治阶级需要新的统治思想。

㈡、代表人物及其主张1、程朱理学:天理是宇宙万物的本原(核心思想);天理就是三纲五常,朱熹特别强调存天理、灭人欲;明天理的途径是“格物致知”。

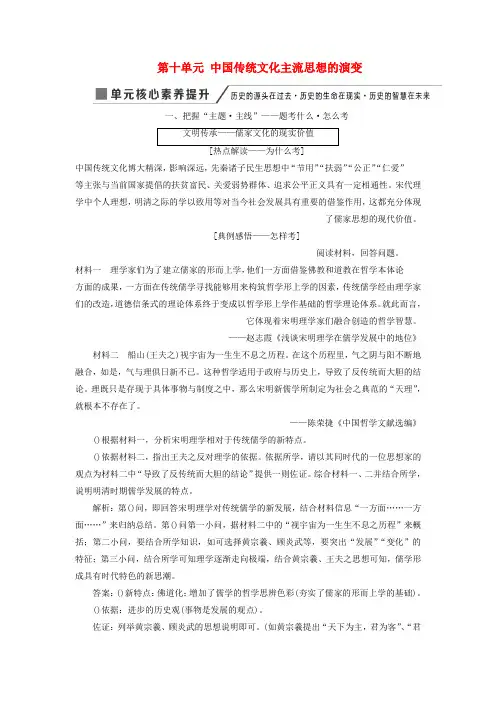

第十单元中国传统文化主流思想的演变一、把握“主题·主线”——题考什么·怎么考中国传统文化博大精深,影响深远,先秦诸子民生思想中“节用”“扶弱”“公正”“仁爱”等主张与当前国家提倡的扶贫富民、关爱弱势群体、追求公平正义具有一定相通性。

宋代理学中个人理想,明清之际的学以致用等对当今社会发展具有重要的借鉴作用,这都充分体现了儒家思想的现代价值。

[典例感悟——怎样考]阅读材料,回答问题。

材料一理学家们为了建立儒家的形而上学,他们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学寻找能够用来构筑哲学形上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系。

就此而言,它体现着宋明理学家们融合创造的哲学智慧。

——赵志霞《浅谈宋明理学在儒学发展中的地位》材料二船山(王夫之)视宇宙为一生生不息之历程。

在这个历程里,气之阴与阳不断地融合,如是,气与理俱日新不已。

这种哲学适用于政府与历史上,导致了反传统而大胆的结论。

理既只是存现于具体事物与制度之中,那么宋明新儒学所制定为社会之典范的“天理”,就根本不存在了。

——陈荣捷《中国哲学文献选编》()根据材料一,分析宋明理学相对于传统儒学的新特点。

()依据材料二,指出王夫之反对理学的依据。

依据所学,请以其同时代的一位思想家的观点为材料二中“导致了反传统而大胆的结论”提供一则佐证。

综合材料一、二并结合所学,说明明清时期儒学发展的特点。

解析:第()问,即回答宋明理学对传统儒学的新发展,结合材料信息“一方面……一方面……”来归纳总结。

第()问第一小问,据材料二中的“视宇宙为一生生不息之历程”来概括;第二小问,要结合所学知识,如可选择黄宗羲、顾炎武等,要突出“发展”“变化”的特征;第三小问,结合所学可知理学逐渐走向极端,结合黄宗羲、王夫之思想可知,儒学形成具有时代特色的新思潮。

答案:()新特点:佛道化;增加了儒学的哲学思辨色彩(夯实了儒家的形而上学的基础)。

2019-2020年高考历史一轮复习专题03 中国传统文化主流思想的演变(练)(含解析)1.春秋战国时期,出现“百家争鸣”的局面,思想多元化;秦代“定法家于一尊”;西汉时期“罢黜百家,独尊儒术”,从而思想界形成了大一统局面。

这一变化过程反映了( )A.中国社会的大变革B.中国从分裂走向统一C.文化专制统治日益加强D.儒家思想产生了巨大影响【答案】B【解析】试题分析:思想领域从多元走向单一,反映出政治领域的变化。

思想的统一适应了政治统一和专制主义中央集权加强的需要。

A项只适合春秋战国;C项“罢黜百家,独尊儒术”虽然体现了文化专制政策,但是手段相对温和,也没有禁绝其他思想学派,因此不能说“日益加强”;D项不适合秦代,因为秦代焚书坑儒,儒家思想受到压制。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·百家争鸣;中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·儒学成为正统思想(罢黜百家,独尊儒术)。

2.赵翼《廿二史札记》曾说,汉人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“朕以无德”“是皆朕之不明”等语。

出现这种现象的主要原因是( )A.儒生群体进入政权B.皇权接受儒家指导制约C.士人官僚的“规谏”D.皇权受到制度严格规范【答案】B【解析】试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

而通过材料并结合所学知识不难发现,出现这种现象的主要原因并不是儒生群体进入政权、士人官僚的“规谏、皇权受到制度严格规范,而是罢黜百家独尊儒术而造成的,即皇权接受儒家指导制约造成的,综上所述本题答案只能是B。

考点:中国传统文化主流思想的演变•汉代儒学成为正统思想•皇权接受儒家指导制约3.钱穆在《中国历史研究法》中说“至秦汉以后,中国学术大致归宗于儒家,此非各家尽被排斥之谓,实是后起儒家能荟萃先秦各家之重要精义,将之尽行吸收,融会为一。

2020年高考复习专题中国传统文化主流思想的演变一、选择题1.韩非子在批评某家学说时说:“举先王,言仁义者盈廷,而政不免于乱。

”他批评的是( ) A.法家学说B.道家学说C.儒家学说D.墨家学说2.“宇宙之间,一理而已。

天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。

其张之为三纲,其纪之为五常,盖此理之流行,无所适而不在。

”材料中朱熹认为历史发展动力的实质是()A.天理B.儒家的伦理道德C.宇宙D.人本3.“大器晚成”“大象无形”“质真若渝”这些我们耳熟能详的成语最早都出自于同一本先秦典籍,它是( )A.《春秋》B.《道德经》C.《论语》D.《韩非子》4.明清之际著名思想家黄宗羲的观点中,最能体现其“民主性”的是()A.认为君主专制是“天下之大害”B.主张“天下为主,君为客”C.提出“工、商皆民生之本”D.认为“天子之所是未必是”5.有人认为董仲舒的“天人感应”学说继承了儒家的“仁政”思想。

这一观点主要是看到了董仲舒()A.主张“民为贵,社稷次之,君为轻”B.提出“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水则覆舟”C.认为天子受命于天,地位不可动摇D.认为人君要爱护百姓,如果残暴,天将降灾祸于他6.道家创始人老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”这表明他( )A.强调“大一统”B.推崇严刑峻法C.主张顺应自然D.主张“礼法并施”7.《明夷待访录》中载:“为天下之大害者,君而已矣!”这反映了()A.农民反封建的强烈愿望B.封建社会末期商品经济的发展要求C.知识分子参与政权的愿望D.资产阶级对民主政治的要求8.有学者说,春秋战国时期,尤其是战国时期,既是血腥、残酷的时代,也是宽容的时代,“宽容”主要指()A.诸子百家争鸣B.商人地位提高C.士的兴起D.“学在民间”9.汉武帝时期,儒家思想开始成为统治思想,主要是因为()A.道家“无为”思想不能解决现实问题B.汉武帝急需从“无为”转向“有为”C.董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”D.儒家思想有利于汉武帝的“大一统”10.《论语》中记载:“齐景公问政于孔子,孔子对曰:君君,臣臣,父父,子子。

【时空坐标】【线索引领】线索1:古代中国传统主流思想上讫先秦、下至明清,其核心是儒学产生、发展、成熟、批判继承的历史过程。

具体历程是:创立(孔子:仁、礼)→发展(孟子:仁政、民贵君轻;荀子:礼法并施)→完善独尊(董仲舒:天人感应、君权神授;汉武帝:独尊儒术)→改造、成就(儒道合一,理学、心学)→批判、新生(经世致用、工商皆本、反专制)。

线索2:古代中国科技:古代中国以四大发明为代表的科技成就领先世界,对世界文明的发展作出了巨大的贡献。

线索3:古代中国文学:从先秦到明清,古代中国文学经历了《诗经》、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等发展演变,具有鲜明的时代特点。

线索4:古代中国书画戏曲艺术:中国的书法和绘画艺术,独具东方神韵,是世界艺术宝库的重要组成部分;京剧是戏曲艺术的瑰宝,成为中国的国粹。

第25讲从“百家争鸣”到“罢黜百家,独尊儒术”[考纲要求] 1.春秋战国时期的百家争鸣。

2.汉代儒学成为正统思想。

考点一春秋战国时期的百家争鸣1.“百家争鸣”局面的出现(1)背景①经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

②政治上:周王室衰微、诸侯纷争,分封制瓦解。

③阶级关系上:士的活跃和受重用。

④思想文化上:出现私人讲学,形成一些思想流派。

(2)特点:互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。

(3)意义:是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

2.早期儒学的形成(1)道家①春秋时期老子:哲学思想:认为世界万物的本原是“道”;提出“无为而治”的政治主张;认为世间万物都在不停地运动。

②战国时期庄子:把世间万物都看作是相对的;认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。

(2)法家:韩非子①地位:战国末期法家学派的集大成者。

②主张:主张君主要以法治国,提出系统的法治理论。

(3)墨家:墨子①主张“兼爱”、“非攻”。

②提倡节俭,反对浪费。

③主张“尚贤”的治国主张,反对任人唯亲。

[误区警示]孟子的“民本”思想与现代我们提倡的“以人为本”的理念有着本质的区别。