燃烧条件与灭火原理

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:3

《燃烧条件和灭火原理》教案一、教学目标:1. 让学生了解燃烧的条件和灭火的原理。

2. 培养学生运用知识解决实际问题的能力。

3. 增强学生的安全意识,提高自我保护能力。

二、教学重点:1. 燃烧的条件。

2. 灭火的原理。

三、教学难点:1. 燃烧条件的理解和应用。

2. 灭火原理的的实际操作。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生探究燃烧条件和灭火原理。

2. 利用实验、图片等教学资源,增强学生对知识的理解。

3. 组织学生进行小组讨论,提高学生的合作能力。

五、教学过程:1. 导入:通过展示火灾新闻,引起学生对燃烧和灭火的关注,引出本课主题。

2. 新课导入:讲解燃烧的条件,包括可燃物、氧气和着火点。

3. 案例分析:分析生活中常见的火灾案例,引导学生理解燃烧条件的重要性。

4. 实验演示:进行燃烧实验,让学生亲身体验燃烧过程,加深对燃烧条件的理解。

5. 灭火原理讲解:讲解灭火的原理,包括隔绝氧气、降低温度和撤离可燃物。

6. 小组讨论:讨论如何运用灭火原理进行灭火,提高学生的实际操作能力。

7. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强化学生对燃烧条件和灭火原理的认识。

8. 课后作业:布置相关作业,巩固所学知识,培养学生的实际应用能力。

9. 教学反思:对课堂教学进行反思,总结优点和不足,为下一步教学提供改进方向。

六、教学评价:1. 评价学生对燃烧条件和灭火原理的理解程度。

2. 评价学生运用知识解决实际问题的能力。

3. 评价学生在实验和小组讨论中的参与程度。

七、教学资源:1. 火灾新闻视频或图片。

2. 燃烧实验器材。

3. 灭火器材。

4. 小组讨论指南。

八、教学安全:1. 确保实验操作的安全,避免火灾事故的发生。

2. 提醒学生注意火源,保持教室的整洁。

九、教学拓展:1. 邀请消防员进行专题讲座,让学生更深入了解消防知识和灭火技巧。

2. 组织学生参观消防站,了解消防设备和工作流程。

十、教学计划:1. 第1周:导入燃烧条件和灭火原理。

《燃烧条件与灭火原理》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的内容是《燃烧条件与灭火原理》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析(一)教材的地位和作用“燃烧条件与灭火原理”是初中化学课程中的重要内容,它不仅与日常生活密切相关,也是学习后续化学知识的基础。

通过对燃烧条件和灭火原理的探究,学生能够更好地理解化学反应的本质,培养科学探究的能力和思维方法。

(二)教材内容本节课主要包括燃烧的定义、燃烧的条件、灭火的原理和方法等内容。

教材通过实验探究、图片展示、案例分析等多种方式,引导学生逐步认识燃烧与灭火的本质。

二、学情分析(一)知识基础学生在日常生活中对燃烧现象有一定的感性认识,但对于燃烧的条件和灭火的原理缺乏系统的了解和深入的思考。

(二)能力水平初中学生已经具备了一定的观察能力、实验操作能力和逻辑思维能力,但在设计实验、分析数据和归纳总结方面还需要进一步培养。

(三)心理特点学生对化学实验充满兴趣,好奇心强,但在学习过程中可能会出现注意力不集中、缺乏耐心等问题。

三、教学目标(一)知识与技能目标1、理解燃烧的概念,知道燃烧需要的三个条件。

2、掌握灭火的原理和方法,能够运用所学知识解决实际问题。

(二)过程与方法目标1、通过实验探究,培养学生观察、分析和解决问题的能力。

2、培养学生设计实验、动手操作和团队合作的能力。

(三)情感态度与价值观目标1、使学生认识到燃烧与灭火在生活中的重要性,增强安全意识和自我保护能力。

2、培养学生辩证地看待问题的思维方式,激发学生学习化学的兴趣。

四、教学重难点(一)教学重点1、燃烧的条件。

2、灭火的原理和方法。

(二)教学难点1、探究燃烧条件的实验设计和分析。

2、灭火原理的应用和拓展。

五、教法与学法(一)教法1、实验探究法:通过实验引导学生探究燃烧的条件和灭火的原理,培养学生的实践能力和科学探究精神。

《燃烧条件和灭火原理》教案一、教学目标:1. 让学生了解燃烧的条件和灭火的原理,提高学生的防火安全意识。

2. 培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。

3. 引导学生掌握实验操作技能,培养学生的观察能力和团队协作能力。

二、教学内容:1. 燃烧的条件2. 灭火的原理3. 实验操作技能三、教学重点与难点:1. 教学重点:燃烧的条件,灭火的原理。

2. 教学难点:实验操作技能,燃烧和灭火现象的观察。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生探究燃烧条件和灭火原理。

2. 利用实验教学,让学生亲身体验燃烧和灭火过程。

3. 运用小组讨论法,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程:1. 导入:通过讲解火灾案例,引起学生对燃烧和灭火的关注。

2. 探究燃烧的条件:引导学生思考燃烧需要满足哪些条件,并进行实验验证。

3. 学习灭火原理:讲解灭火的基本方法,如隔绝氧气、降低温度、隔离可燃物等。

4. 实验操作技能训练:指导学生进行燃烧和灭火实验,掌握实验操作技能。

5. 总结与评价:对学生的实验操作和探究成果进行评价,总结燃烧条件和灭火原理。

6. 拓展与应用:让学生运用所学知识,分析生活中常见的火灾隐患和灭火方法。

7. 课堂小结:回顾本节课所学内容,强化学生对燃烧条件和灭火原理的认识。

8. 作业布置:让学生绘制燃烧条件和灭火原理的概念图,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 通过课堂问答、实验操作、作业完成情况等评估学生对燃烧条件和灭火原理的理解和掌握程度。

2. 观察学生在实验中的操作技能、团队合作、观察能力和问题解决能力。

3. 收集学生绘制的概念图,评估他们对知识点的理解和应用能力。

七、教学资源:1. 实验室用具:烧杯、酒精灯、火柴、灭火器、沙子、土等。

2. 教学课件和教案。

3. 学生实验手册。

4. 燃烧条件和灭火原理的相关视频资料。

八、安全注意事项:1. 进行实验时,确保实验室通风良好。

2. 使用酒精灯时要小心,避免火焰蔓延。

.3 燃烧条件与灭火原理学习目标了解燃烧和燃烧的条件、灭火的原理;了解爆炸、缓慢氧化和自燃现象,知道它们与燃烧之间的区别和联系。

名师指津1. 通常所说的燃烧可以这样理解:可燃物与氧气发生了反应,伴随有发光、发热的现象,并有新物质生成,是化学变化。

但是要注意发光发热未必都是燃烧。

如:灯泡通电发光、发热,并没有新物质生成,是物理变化。

我们现在学习的燃烧的定义是狭义的,有些物质的燃烧不需要氧气参与。

例如:镁也可以在二氧化碳中燃烧。

物质能否燃烧从外因和内因来理解:内因:必须是可燃物。

外因:(1)必须跟氧气接触;(2)温度必须达到着火点。

燃烧、缓慢氧化和自燃三者的共同点是:(1)都属于氧化反应;(2)都放出热量。

不同点是:反应剧烈程度不同,反应发生的条件也不相同。

灭火的原理实际就是破坏燃烧的条件,三者破坏其一就可灭火,也可同时都破坏,视具体情况而定。

要想学会灭火的方法,必须掌握可燃物燃烧所需要的条件。

促进可燃物燃烧实际是增加可燃物与氧气相互碰撞的分子数,思考哪两种方法能够达到这个目的呢,这样这个问题就好掌握了。

爆炸是基于燃烧基础上的有限空间、短时间、产生大量的热才能发生。

2.在什么情况下会发生爆炸?分析:可燃物在有限的空间内急速地燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体体积急速膨胀而引起爆炸。

可燃性气体或粉尘跟氧气(或空气)混合,由于可燃物与氧气接触的表面积很大,遇到明火就有发生爆炸的危险。

3.小乐同学在学习了燃烧与燃料的有关知识后,观察到家庭用的燃煤通常加工成蜂窝状,这样会燃烧得更充分。

由此他联想到细铁丝在空气中不能燃烧,而在氧气中能剧烈燃烧。

于是引发了思考:哪些因素能影响可燃物燃烧的剧烈程度呢?分析:小乐同学观察到家庭用的燃煤通常加工成蜂窝状,这样会燃烧得更充分一些。

促进可燃物燃烧的方法有:①增大氧气的浓度;②增大可燃物与氧气的接触面积。

①增大氧气的浓度能促进可燃物的燃烧,将红热的木炭放入盛有氧气的集气瓶中。

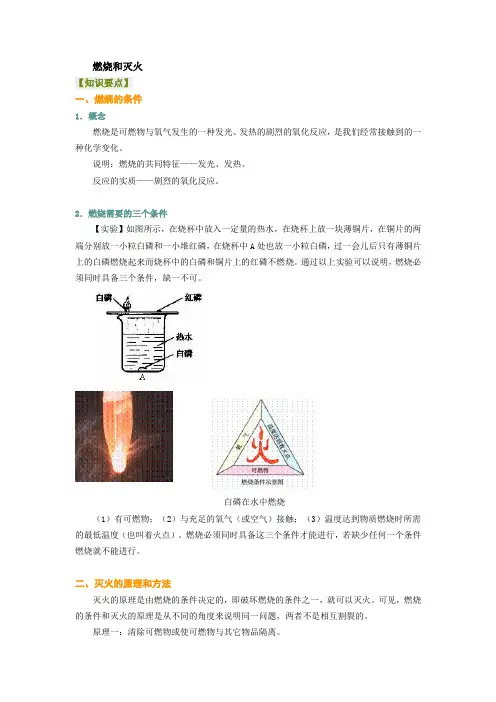

燃烧和灭火【知识要点】一、燃烧的条件1.概念燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈的氧化反应,是我们经常接触到的一种化学变化。

说明:燃烧的共同特征——发光、发热。

反应的实质——剧烈的氧化反应。

2.燃烧需要的三个条件【实验】如图所示,在烧杯中放入一定量的热水,在烧杯上放一块薄铜片,在铜片的两端分别放一小粒白磷和一小堆红磷,在烧杯中A处也放一小粒白磷,过一会儿后只有薄铜片上的白磷燃烧起来而烧杯中的白磷和铜片上的红磷不燃烧。

通过以上实验可以说明,燃烧必须同时具备三个条件,缺一不可。

白磷在水中燃烧(1)有可燃物;(2)与充足的氧气(或空气)接触;(3)温度达到物质燃烧时所需的最低温度(也叫着火点)。

燃烧必须同时具备这三个条件才能进行,若缺少任何一个条件燃烧就不能进行。

二、灭火的原理和方法灭火的原理是由燃烧的条件决定的,即破坏燃烧的条件之一,就可以灭火。

可见,燃烧的条件和灭火的原理是从不同的角度来说明同一问题,两者不是相互割裂的。

原理一:清除可燃物或使可燃物与其它物品隔离。

原理二:将可燃物与氧气(或空气)隔绝。

原理三:将可燃物温度降到着火点以下。

例如:实验室熄灭酒精灯时,是用灯帽盖灭,原理是为了使可燃物与氧气隔绝。

又如:柴垛失火,人们一般都是用水去扑灭,原理是降低柴垛周围的温度,使之低于柴垛的着火点;也可以迅速的转移走未烧着的柴禾,原理是清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离。

常见的灭火器简介灭火器一般是指装有灭火剂的消防器材。

常用的灭火剂为二氧化碳或能产生二氧化碳的物质。

因为二氧化碳一般情况下本身不燃烧,也不支持燃烧,又比空气重,能够覆盖在燃着的物体表面,从而隔绝空气,使火熄灭。

(1)泡沫灭火器灭火器内分别装有硫酸铝溶液和碳酸氢钠溶液,使用时将灭火器倒置,两种溶液混合发生下列化学反应。

Al2(SO4)3+6NaHCO3=2Al(OH)3↓+3Na2SO4+6CO2↑产生的大量二氧化碳气体带着泡沫喷到燃烧物表面,达到灭火的目的。

3.3 燃烧条件与灭火原理知识点梳理一、燃烧和燃烧的条件1、燃烧是一种发光、放热的剧烈的化学反应。

2、燃烧需要三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③温度达到可燃物的着火点。

二、灭火原理灭火的原理就是破坏燃烧的条件,即破坏燃烧的三个条件之一就可灭火。

具体的灭火方法和措施举例如下:(1)封锁燃烧物质法即清除可燃物或使可燃物与火场隔离:如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可以用设置隔离带的方法使森林中的树木与燃烧区隔离。

(2)隔绝空气法:如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能灭火的原因之一,也是由于灭火器喷出的大量二氧化碳覆盖在燃烧物的表面,使燃烧物与空气隔绝。

(3)冷却法使温度降低到可燃物的着火点以下:如用水、二氧化碳液体等冷却燃烧物,使温度降低到可燃物的着火点以下。

值得注意的是着火点是物质燃烧时所需的最低温度,灭火时只能使温度降到着火点以下,而不能降低可燃物的着火点。

三、爆炸可燃物在有限的空间内急剧燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀引起爆炸典型例题【例题1】日常生活中,燃烧现象屡见不鲜。

小明设计了如下图所示的实验方案探究燃烧的条件。

分析上述两个实验,请帮小明将下表未完成的实验报告填写完整。

设计意图实验现象实验结论实验1 燃烧与物质性质的关系物质具有可燃性才能燃烧实验2 玻璃杯内蜡烛逐渐变小并熄灭玻璃杯外蜡烛仍燃烧【例题2】(1)液态二氧化碳灭火器是将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时使其喷出,有降温和隔绝空气的作用,请你根据所学过的知识解释其为什么有降温和隔绝空气的作用?(2)干粉灭火器中的干粉主要成分是碳酸氢钠(NaHCO3),受热时分解为碳酸钠、二氧化碳和水。

在灭火过程中,二氧化碳的作用是___________,水的作用是____________。

写出干粉受热时发生反应的文字表达式____________________________________________。

燃烧条件与灭火原理、辨别物质的元素组成燃烧是日常生活中经常见到的现象,从化学科学的角度来说,燃烧是一种化学反应。

掌握燃烧发生的条件,就能控制燃烧的进行,从而达到节约能源减少污染的目的。

灭火的原理就是破坏燃烧所必需的条件。

元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

学习元素的知识,有利于我们更好的了解物质的组成情况。

【重点难点】重点:(1)从化学反应的角度认识燃烧和灭火的原理。

(2)探究燃烧条件,了解控制燃烧条件就能达到促进燃烧、防火、灭火目的。

了解常用灭火方法。

(3)掌握元素的概念,元素符号的含义,熟记常见元素的符号。

(4)理解并掌握对物质的简单分类。

难点:(1)探究燃烧条件。

(2)对元素概念的理解。

【知识讲解】燃烧条件与灭火原理一、燃烧:通常所说的燃烧是可燃物跟氧气发生的剧烈的发光、发热的氧化反应。

1、物质燃烧必须同时满足三个条件①物质具有可燃性(即物质是可燃物)。

②可燃物与氧气接触。

③可燃物的温度达到其自身的着火点。

下面的“火三角”形象的说明了上面的三个条件:说明:①着火点就是可燃物燃烧所需要的最低温度,一种可燃物的着火点不是固定不变的。

固体可燃物着火点与它的表面积大小,导热系数大小有关。

②上述三个条件强调缺一不可,必须同时满足物质才能燃烧。

2、灭火的方法:不论什么方法灭火,原理都是想办法破坏燃烧所需要的三个条件中的任意一个或多个。

通常有三种方法:①将可燃物与空气隔绝。

②将可燃物的温度降到其着火点以下。

③取走可燃物。

例:① 熄灭酒精灯时用灯帽盖灭。

原理是将可燃物与空气隔绝。

②森林失火要在距离火场不远处,迅速伐木以形成隔离带。

其原理是取走可燃物。

③商场起火常用高压水灭火。

其原理是用冷水吸热降低温度,使温度低于可燃物着火点。

二、促进燃烧的方法通过可燃物的燃烧给我们提供所需要的热能。

如果可燃物不充分燃烧将会带来环境污染和燃料的浪费。

因此要促进可燃物燃烧以提供更多热能,减少有害气体的产生。

【同步教育信息】. 本周教学内容:(1)燃烧的条件和灭火原理(2)燃料和使用燃料对环境的影响[知识要点](一)燃烧和灭火1. 燃烧条件的探究思路可燃物、助燃物(O2)、可燃物的着火点,缺一不可。

2. 燃烧的条件(1)燃烧的定义(2)条件 a. 可燃物 b. 氧气(或空气)c. 达到燃烧所需的最低温度(着火点)3. 灭火的原理与方法(1)清除可燃物或使可燃物与火场隔离。

(2)隔绝氧气(或空气)。

(3)使温度降到着火点以下。

4. 易燃物和易爆物的安全知识(二)燃料和热量1. 煤2. 石油3. 天然气:CH44. 化石燃料的合理开采和节约使用5. 化学反应的能量变化(三)使用燃料对环境的影响1. 燃料燃烧对环境的影响(1)煤的燃烧(2)汽车用燃料的燃烧(3)煤和石油等化石燃料造成空气污染的原因a. 燃料中有一些杂质:b. 燃料燃烧不充分,产生一氧化碳。

c. 未燃烧的碳氢化合物及炭粒、尘粒等排放到空气中。

2. 使用和开发新的燃料和能源(1)清洁燃料(2)其他能源【典型例题】例1. 如图所示:在500 mL的烧杯中注入400 mL开水,并投入一小块白磷(甲),在烧杯上盖上一片薄铜片,铜片一端放一堆干燥的红磷,另一端放一小块白磷(乙)。

已知白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

回答下列问题:(1)写出实验时可以观察到的现象:白磷(甲)____________________,白磷(乙)_______________________;红磷_____________________;(2)用导气管将氧气通入烧杯与白磷(甲)接触,观察到_________________;(3)由此实验得出燃烧的条件是①____________,②___________,③___________;(4)白磷与红磷相比,更容易着火燃烧的是_____________,它在空气中燃烧的化学方程式是_______________________________________;(5)少量白磷应保存在_____________中。

燃烧条件与灭火原理(初中化学九年级)

【教学内容分析】

《燃烧和灭火》是科教版九年级化学教材上册内容。

在生活中,同学们熟悉燃烧的现象;在第一单元《物质的变化和性质》的学习中,同学们认识了燃烧的本质——有新物质生成的化学变化。

本课题是对之前所学过“燃烧”的意义进行深入了解并且应用于实际之中。

对高中将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用。

是知识逐步向能力转换的一座桥梁。

【教学目标】

[知识与技能]

1.懂得什么是燃烧,什么是缓慢氧化,什么是自燃,以及它们之间的联系与区别。

认识燃烧、缓慢氧化、自燃的条件(理解)。

2.知道燃烧、缓慢氧化、自燃在生活、生产中的重要意义和危害(了解)。

3.知道什么是着火点,不同的可燃物着火点不同(了解)。

【过程与方法】

1.通过物质燃烧条件的探究活动,使学生学习科学探究的方法,提高科学探究能力。

2.通过物质燃烧条件的探究活动,进一步培养学生运用观察、实验的方法获取信息,用化学语言表述信息,用分析、比较、总结、概括等方法加工信息的能力【情感、态度与价值观】

1.通过物质燃烧条件的探究活动,培养学生对化学现象的好奇心和探究欲,发展学生学习化学的兴趣。

2.通过燃烧条件和燃烧、缓慢氧化、自燃的利与弊等内容的学习,使学生增强对“内因是变化的根据,外因是变化的条件”、“事物都是一分为二的”等辩证唯物主义观点的认识。

3.通过对生活中燃烧、缓慢氧化和自燃现象的了解,使学生感受化学与生活的密切联系,初步树立崇尚科学、反对迷信的观念。

【教学难点分析】

本节的难点是燃烧与缓慢氧化、爆炸及自燃的区别。

通过燃烧条件探索,培养学生提出问题,分析问题,解决问题的能力。

【教学课时】一课时

【教学过程】

情景导入播放一段录像:

(1)神州五号飞船的发射升空

(2)放几幅火的画面

【提问】看完短片和图片后,你对火有了怎样的认识?

(通过创设情景使学生回顾燃烧的“功”和“过”,并由此进一步体会“科学是把双刃剑”,只有掌握其规律,才能趋利避害,也激发起学生探究燃烧本质与燃烧条件的兴趣。

)

【提问】怎样才能让火更好的为人类造福呢?引入新课。

【提问】火是怎样产生的?

请你将知道的燃烧事例填写在下表中,并与同学们交流、讨论:物

做出一些猜想。

【交流与实验】交流以下问题(课本P79的探究活动的3个问题)

学生根据提供的仪器和物品进行实验。

【提问】针对问题2进行提问:

在日常生活中有哪些点燃方式?

为什么不同的物质点燃方式不一样?

不同的点燃方式有同样的目的吗?(介绍着火点)

【师生整理】物质燃烧的条件:

(1)物质具有可燃性;

(2)可燃物与氧气接触;

(3)可燃物的温度需达到燃烧所需要的最低温度。

【观察与思考】烧不坏的手帕

火焰熄灭后,你观察到原来浸透酒精的手帕发生了什么变化?你能解释其中的原因吗?

【布置任务】生活中你看到过哪些灭火的方法,为什么这些方法可以成功的灭火?

【创设情景】完成课本P81的交流与讨论,请同学们判断利用的是什么原理?【学生讨论】你们在日常生活中还有哪些灭火的方法?利用的是什么原理?【小结】灭火的原理与方法

灭火主要有三种方法:

(1)将可燃物撤离燃烧区,与火源隔离。

(2)将燃烧着的可燃物与空气隔离。

(3)将大量的冷却剂(如水、二氧化碳气体等)冷却燃烧物,使温度降到可燃物的着火点以下。

【情景引入】蜡烛能燃烧,木炭也能燃烧,它们有什么共同点?

【学生讨论】

【教师讲解】共同特征:发光、放热,且为氧化反应

燃烧:是可燃物与氧气发生的一种发光、发热剧烈的氧化反应

【提问】氧化反应都能发光吗?都很剧烈吗?

【教师讲解】缓慢氧化

【演示实验】1.爆竹爆炸

2.粉尘爆炸

【学生讨论】以上的两种爆炸都产生了化学反应,这些爆炸产生的原因一般是什么?

【师生整理】可燃物的燃烧所释放的能量使产生的或周围的气体迅速猛烈地膨胀而引起了爆炸。

当然有一些爆炸是由于物理原因造成的。

如:烈日下汽车轮胎的爆炸

【学生讨论】爆炸会给人类带来什么?为了防止爆炸的发生,在日常生活和工业生产中应注意些什么?

让学生认识几种消防安全标志。

【小结】

1.燃烧的条件

2.灭火的原理与方法

【课堂练习】

1. 关于燃烧的叙述正确的是()

A.燃烧一定是化学反应

B.燃烧一定有发光放热现象

C.有发光放热的变化一定是燃烧

D.凡燃烧的物质,一定有火焰产生

2.发现室内煤气泄漏使人中毒时,下列做法正确的是

A.迅速做人工呼吸

B.立即关闭煤气阀门,打开门窗

C.拨打急救电话120

D.立即打开换气扇开关

3.住宅和商场等地发生火灾,消防人员用高压水枪喷水灭火,水在灭火中的主要作用是()

A.降低燃烧物的着火点

B.使大火隔绝空气中的氧气

C.降低温度到燃烧物着火点以下

D.水分解出不能助燃的物质

4. 下列属于缓慢氧化的是()

A.铁生锈

B.铁融化成铁水

C.酒精发出酒味

D.食物腐败

【作业安排】课后习题

【附录(教学资料及资源)】

【自我问答】

本节课教师灵活的引导情境,学生灵活的实验探究。

在注重学生对科学知识的掌握和理解的同时,更加注重了学生在活动中进行科学探究以及分析推论的体验。

学生在活动过程中的参与意识、合作精神、实验操作、探究能力都得到了最大的发挥。

对知识理解和认识水平、分析问题和解决问题的能力在探究中得到了提高。

教师起着组织者、引导者、合作者的作用。

学生是课堂的主体,通过师生互动、生生互动主动构建知识。