【步步高】版高考政治大一轮复习讲义 第八单元 当代国际社会第19课 新人教版必修2

- 格式:ppt

- 大小:845.00 KB

- 文档页数:40

第19讲 中国近现代社会生活的变迁[考点清单] 1.物质生活和社会习俗的变化。

2.交通、通讯工具的进步。

3.大众传媒的发展。

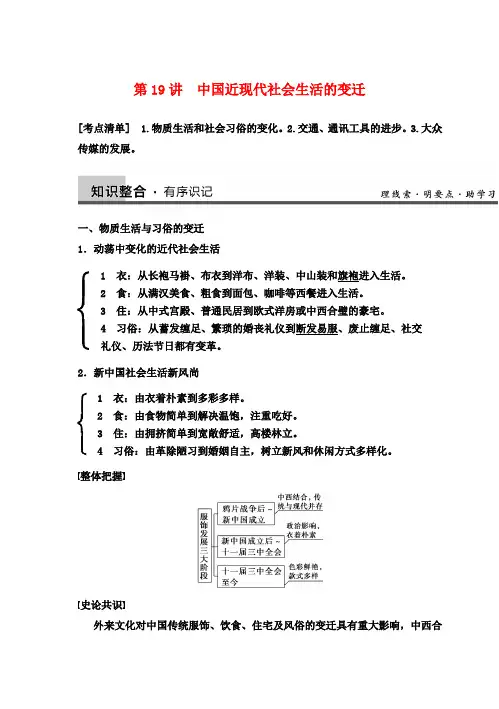

一、物质生活与习俗的变迁1.动荡中变化的近代社会生活⎩⎪⎨⎪⎧ 1衣:从长袍马褂、布衣到洋布、洋装、中山装和旗袍进入生活。

2食:从满汉美食、粗食到面包、咖啡等西餐进入生活。

3住:从中式宫殿、普通民居到欧式洋房或中西合璧的豪宅。

4习俗:从蓄发缠足、繁琐的婚丧礼仪到断发易服、废止缠足、社交 礼仪、历法节日都有变革。

2.新中国社会生活新风尚 ⎩⎪⎨⎪⎧1衣:由衣着朴素到多彩多样。

2食:由食物简单到解决温饱,注重吃好。

3住:由拥挤简单到宽敞舒适,高楼林立。

4习俗:由革除陋习到婚姻自主,树立新风和休闲方式多样化。

整体把握史论共识外来文化对中国传统服饰、饮食、住宅及风俗的变迁具有重大影响,中西合璧、土洋并存是近代初期生活变迁的典型特征。

深度点拨 社会生活变迁与政治、经济发展的关系一定时期的政治、经济、思想决定一定时期的社会生活。

近代以来社会政治变革、民主思潮的推动和社会经济的发展(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等;自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放促进了生产力的迅速发展等)决定了社会生活的变迁。

归纳总结中国近现代社会生活变迁的基本规律(1)随着近现代政治、经济和思想文化的发展而变化;(2)变化趋势呈现出由闭关自守到面向世界、由被动接受到主动学习的特点;(3)中西文化激烈碰撞并逐渐融合,但始终保持自己的民族特色;(4)地域之间存在着严重的不平衡现象。

二、交通和通讯工具的进步(一)交通工具1.铁路⎩⎪⎨⎪⎧ 119世纪70年代:外国人修筑淞沪铁路。

219世纪80年代初:清政府修筑唐胥铁路。

3新中国成立后:宝成、兰新等铁路。

4“九五”期末:运营总里程亚洲第一、世界第四。

51997年以来:实现几次大提速。

知识图解 近代交通的发展2.公路⎩⎪⎨⎪⎧ 120世纪初,汽车开始在上海等大城市出现。

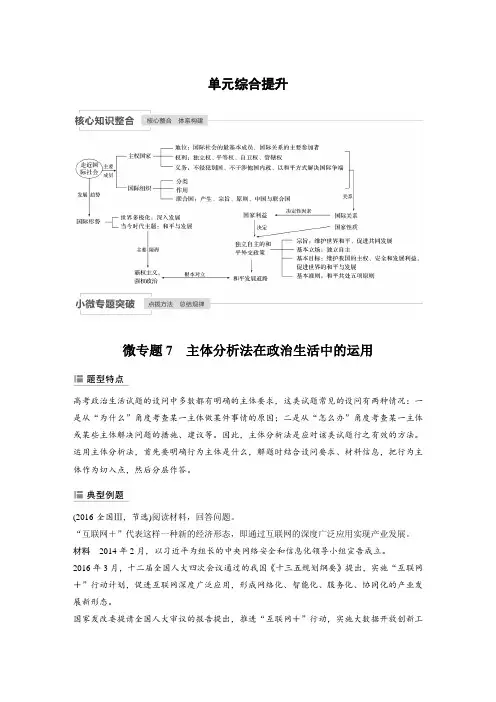

单元综合提升微专题7主体分析法在政治生活中的运用高考政治生活试题的设问中多数都有明确的主体要求,这类试题常见的设问有两种情况:一是从“为什么”角度考查某一主体做某件事情的原因;二是从“怎么办”角度考查某一主体或某些主体解决问题的措施、建议等。

因此,主体分析法是应对该类试题行之有效的方法。

运用主体分析法,首先要明确行为主体是什么,解题时结合设问要求、材料信息,把行为主体作为切入点,然后分层作答。

(2016·全国Ⅲ,节选)阅读材料,回答问题。

“互联网+”代表这样一种新的经济形态,即通过互联网的深度广泛应用实现产业发展。

材料2014年2月,以习近平为组长的中央网络安全和信息化领导小组宣告成立。

2016年3月,十二届全国人大四次会议通过的我国《十三五规划纲要》提出,实施“互联网+”行动计划,促进互联网深度广泛应用,形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。

国家发改委提请全国人大审议的报告提出,推进“互联网+”行动,实施大数据开放创新工程,建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,深入实施信息惠民工程,完善电信普遍服务机制。

运用政治生活知识,说明国家应如何为“互联网+”行动计划的实施提供支持和保障。

答案(1)建立和完善互联网发展管理领导体制。

(2)加强“互联网+”相关领域的法律制度建设,规范并引导互联网及相关产业的健康有序发展。

(3)加大“互联网+”产业政策扶持力度,做好信息化基础建设和信息服务。

(4)重视对互联网及相关产业的监督管理,依法打击利用互联网的犯罪行为,维护互联网安全。

(4)人大:人大的性质、职权;全国人大及其常委会的地位;人大与人民的关系;人大与其他国家机关的关系;等等。

H县县委书记在全县党代会上讲话指出:实现全县脱贫致富,以全面小康惠及全县人民,这是我们县委必须力抓到底的工作重点。

全县各级各类机关都要牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,同心同德,发奋努力,握准方向、科学决策、高效行政、精诚参政,带领全县人民握紧一个拳头,坚决打赢这场扶贫攻坚战,让全县人民共享小康福祉。

理解、领悟诗歌的思想感情1.阅读下面这首诗,完成后面的题目。

晚望[清]郑珍向晚古原上,悠然太古春。

碧云收去鸟,翠稻出行人。

水色秋前静,山容雨后新。

独怜溪左右,十室九家贫。

有人认为,尾联破坏了全诗优美的意境,应该删去;也有人说,这两句恰是诗人匠心独运之处,不能删去。

你同意哪一种意见?请结合全诗内容加以概括分析。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________解析本题重点考查诗歌表达手法中“反衬手法”的运用。

考查情与景的关系,重点要揣摩乐景与哀情之间的辩证关系。

用乐景写哀情而愈见其哀。

答案同意后一种意见。

前三联描绘春色之美和闲适之感,最后两句点出农村的穷苦和内心的沉重。

作者运用“以乐写哀”的手法(或“以乐景衬悲情”“对比”),抒发了满腔悲愤之情,也使感叹民生疾苦的主旨更为鲜明。

2.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

巴丘书事陈与义三分书里识巴丘,临老避胡初一游。

晚木声酣洞庭野,晴天影抱岳阳楼。

四年风露侵游子,十月江湖吐乱洲。

未必上流须鲁肃,腐儒空白九分头。

结合全诗的内容,说说诗歌表达了诗人哪些情感。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案表达了作者坎坷漂泊的感慨,报国无门(或“年老无成”)的哀叹,忧国伤时的情怀。

3.阅读下面这两首诗,完成后面的题目。

京口月夕书怀[南宋]林景熙①山风吹酒醒,秋入夜灯凉。