最新珠算教程:珠心算的起源与发展

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:1

珠心算教程:1983年是“珠心算”有组织的兴起时期有组织的珠心算培训、教育从1983年为标志的兴起,至1990年已呈燎原之势的。

下面我们就来看看这篇1983年是“珠心算”有组织的兴起时期吧。

贾迎芳、张淑萍等小选手是从1982年开始由山西省珠协组织,王令九(时任省队教练)指导进行珠心算练习的。

1983年10月在太原由中国珠算协会主办了“全国珠算比赛(太原)邀请赛”,比赛的自选项目有“加减听算”、“加减看算”,山西小选手贾迎芳、张淑萍使用的计算方法就是珠算式心算。

在发奖大会上,在全国26个省市的一千多位珠算选手、珠算观摩者面前进行了加减听算和加减看算的珠算式心算的表演。

我们认为,将1983年作为中国“珠心算”有组织的兴起的年代的标志为妥。

1984 年中央新闻电影制片厂拍摄了“珠心算”的听算、看算,并将其融入电影《中国神童》中;1984年3月,全国珠算选手首届培训班在山西运城召开,王令九作了珠心算专题介绍;1984年,由山西省珠算协会和桂林市珠算协会合办了“全国珠算选手、教练学习班”,在此学习班上,山西王令九、湖北王士祯介绍了珠心算,贾迎芳还做了现场表演。

此时,珠算式心算已向全国进行了推广。

1985年《中国神童》电影在香港公演,王令九教练和贾迎芳、张淑萍参加了首映式,并在香港无线电视台、亚洲电视台做了珠心算现场表演。

香港广播电台又广播了贾迎芳、张淑萍学习珠心算过程中的录音采访。

1984年至1988年,由中国珠算协会主办的各类全国珠算比赛中,很多选手也使用了珠心算方法对试题进行了计算。

例如:1985年10月在全国第二届珠算技术比赛中,吉林省珠算选手分别获乘、除、传票冠军,池明子心算成绩赶上国际水平。

1984年至1990年,全国近五万学生参加的全国珠算通信赛中,很多选手使用了珠心算方法进行参赛,并取得了较好的成绩。

珠算珠心算简史述略珠算的起源和发展2015年6月18日上午人类因文化而文明,文明因文化而传承。

中国珠算是中华文明的产物,是中华民族的宝贵文化遗产。

它折射着中华文明民族之光,它传承着中华民族的几千年文脉。

它像一条穿越历史的长河,从远古走来,向未来走去。

从古中国走来,向世界走去。

2013年12月4日,在阿塞拜疆首都巴库联合国教科文组织会议通过,中国珠算跨入“人类非物质文化遗产代表作名录”殿堂。

联合国教科文组织这样介绍中国珠算:“珠算是中国古代的重大发明,伴随中国人经历了1800多年的漫长岁月。

它以简便的计算工具和独特的数理内涵,被誉为‘世界上最古老的计算机’”。

称珠算为“中国第五大发明”,当之无愧!说中国珠算是“世界上最古老的计算机”,此言不虚!今天我们弘扬珠算,歌颂珠算,此举不凡!中国文明是世界上最古老的文明,纵目世界民族之林,有些国家的历史比我们长得多,如古埃及、古巴比伦,但是这些国家的古代文明都在历史长河里中断,没能延续下来。

只有中国文明是唯一一个从古到今,一直传承到现在没有中断的、独立的、强势的文明。

世界上没有第二个文明是这样的。

回首世界历史,岁月漫漫,多少个人类曾经的发明淘汰于历史尘湮。

仅就算盘来讲,曾经的古巴比伦、美索不达米亚、埃及的“沙沟算盘”、罗马的青铜沟算盘、15世纪后西欧的线算盘、16世纪前后俄国的十珠算盘……都因相对落后而难以胜出“物竞天择”,相继被淘汰于历史长河而不复存在。

唯有中国珠算以其结构简单、功能神奇,以其独特的科学性、合理性,生机勃勃的生存、发展,历时近两千载盛而不衰。

感于此,不由击节而歌。

“看环球,多少文化,湮没尘蒙。

忆罗马帝国,横扫欧亚;两河文化,文字楔形……俱往矣,数精深博大,华夏文明。

研究和实践证明,珠算是“从远古走来,向未来走去”的既古老又年轻的科学。

那么,珠算是怎样从远古走来的呢?让我们拉近历史的长镜头,简要回溯中国珠算的历史:远古文明·珠算的源头人类对宇宙的认识,是从物象和数开始的。

珠心算教程:珠心算教育的发展概况(一)大陆的珠心算教育大陆的珠心算教育,从发展上看,大体可分为三个阶段,1985年以前是探索研究阶段;1985年到90年代初是部分省市积极实验,逐步推行阶段。

正是在这两个阶段,珠心算所显示的惊大效果带动了国内外,并为1992年以后有组织,有计划地逄勃发展吹向了进军号角,在发展的三个阶段,也先后出现了不少各有一定特点的算法、教材。

例如,1982年山西陈子镜的(珠脑结合速算)主要讲乘除算运用"本个加后进"的"一口清"加减单积仍用算盘)和山西小选手的双手拨珠与珠心算,1989年吉林刘善堂(珠脑速算六步教学法)1991年浙江王丞达(实用珠算式心算技术)黑龙江黄冠斌、宁秀荣(现化心算学),1995年河南李洁璜(珠象脑算学)等等,还有其它一些教材恕不一一列出。

刘善堂和王丞达不仅编了教材,而且采取有效措施努力推广普及,训练选手。

中珠协曾作典型宣传、介绍。

从中出现了不少珠心算高手,带动海内外。

中国珠算协会于1992年组织刘善堂、王氶达两人合着的(珠脑速算教学与训练)电视教材(简称合着)发行面也较大。

以上教材都是将珠心算自成体系独立编写的。

1991年浙江陈高木编写了珠心算与数学教材同步进行、面向全体学生的小学数学课本;1997年上海市珠算协会与上海市教育科研究院合作(主编宋振华),编写了把珠算作为计算符号,将珠算、珠心算溶合于数学的小学数学教材。

到目前为止,珠心算教材众多,但从对珠心算教学规律的理解上看。

大多是基本相通的。

刘善堂、王丞达的说法是:"珠算式脑算法就是依靠视觉、听觉、触觉或者依靠这些混合的直观象而完成的计。

就是不使用算盘,而用算盘在脑中的映象进行珠算式计算(脑中打算盘)的一种方法"一般须经过三个阶段的训练:(一)实际拨珠训练(二)仿真拨珠训练;(三)脑中打算盘;。

鉴于他们的合着普及面较大,这种说法的影响也较大。

珠心算入门:什么是珠算?现在有很多小朋友都是用电脑,用计算器,都不会用算盘了,小朋友们知道什么是珠算吗?珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法,下面就来仔细了解吧!一、定义:珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法。

二、珠算的起源与发展:以算盘为工具进行数字计算的一种方法。

“珠算”一词﹐最早见于汉代徐岳撰的《数术记遗》﹐其中有云:“珠算﹐控带四时﹐经纬三才。

”北周甄鸾为此作注﹐大意是﹕把木板刻为三部分﹐上下两部分是停游珠用的﹐中间一部分是作定位用的。

每位各有五颗珠﹐上面一颗珠与下面四颗珠用颜色来区别。

上面一珠当五﹐下面四颗﹐每珠当一。

可见当时“珠算”与现今通行的珠算有所不同。

玉如意算盘宋代<<清明上河图>>中,可以清晰看到"赵太承家"药店柜台上放者一把算盘,明朝时逐步传入日本,朝鲜,泰国等地.元代刘因(1248~1293)《静修先生文集》中有题为《算盘》的五言绝句。

元代画家王振鹏《乾坤一担图》(1310)中有一算盘图。

元末陶宗仪《南村辍耕录》(1366)卷二十九“井珠”条中有“算盘珠”比喻。

元曲中也提到“算盘”﹐由这些实例﹐可知宋代已应用珠算。

明代商业经济繁荣﹐在商业发展需要条件下﹐珠算术普遍得到推广﹐逐渐取代了筹算。

现存最早载有算盘图的书是明洪武四年(1371)新刻的《魁本对相四言杂字》。

现存最早的珠算书是闽建(福建建瓯县)徐心鲁订正的《盘珠算法》(1573)。

流行最广﹐在历史上起作用最大的珠算书则是明程大位编的《直指算法统宗》。

目前,国务院已将“算盘”列入第二批国家级非物质文化遗产目录。

三、珠算中的一些常见术语:空档:某一档的上、下都离梁的时候,叫做空档。

空档表示这一档没有记数,或者表示0。

空盘:算盘的各档都是空档是,表示全盘没有记数,叫做空盘。

内珠:靠梁记数的算珠,叫做内珠。

外珠:离梁不记数的算珠,叫做外珠。

拨上:是指将下珠拨靠梁。

拨下:是指将上珠拨靠梁。

第1章珠算概述第一节珠算的起源与发展珠算是以算盘为工具,数学理论为基础,运用手指拨珠,进行运算的一门计算技术,它是我国古代劳动人民重要的发明创造之一,千百年来这一技术不断扩散,传播到世界各国,推进着人类文明的发展历程。

珠算和算盘是由我国古代的“筹算”和“算筹”发展演变而来的。

算筹是小竹棍。

用算筹表示数和进行计算叫“筹算”。

从我国最早的天文学、数学著作《周髀算经》中可以知道“筹算”至少在春秋时代就有了广泛的应用。

近年我国考古学者已从秦汉古墓中发现了古代算筹。

据史书记载,南宋时代已有珠算歌诀出现,珠算自产生之日起发展到今,已有1800多年的历史。

由于珠算所具有优越的计算功能、教育功能和启智功能,即使社会已进入电子时代,计算工具中的传统算盘仍然具有广泛的适用性,发挥着重大作用。

新中国成立后,党和国家领导人十分重视珠算事业的发展。

1972年,周恩来总理在接见美籍物理学家李政道博士时说:“要告诉下面不要把算盘丢掉,猴子吃桃子最危险。

”1979年,薄一波同志为《珠算》杂志题词“算盘是我国的传统计算工具。

一千多年以来,在金融贸易和人民生活等方面起了重要作用。

用算盘和用电子计算机并不矛盾。

现在还应充分发挥算盘的功能,为我国经济建设事业服务。

”我国的珠算及算盘,是我国劳动人民在长期的生产、生活实践中创造发明的,是中华民族优秀的科学文化遗产之一,即使在当今计算机盛行的时代,仍不失为一门实用的科学和一项优良的计算技术。

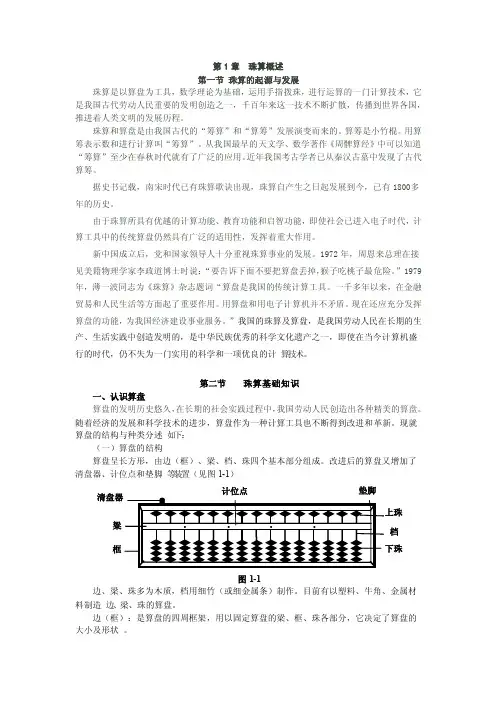

第二节珠算基础知识一、认识算盘算盘的发明历史悠久,在长期的社会实践过程中,我国劳动人民创造出各种精美的算盘。

随着经济的发展和科学技术的进步,算盘作为一种计算工具也不断得到改进和革新。

现就算盘的结构与种类分述如下:(一)算盘的结构算盘呈长方形,由边(框)、梁、档、珠四个基本部分组成。

珠算起源与发展课件珠算起源与发展课件珠算是我国优秀的文化科学遗产,它是我国劳动人民的伟大创造,被誉为中国的第五大发明,至今至少已有近两千年的历史。

以下是小编跟大家分享珠算起源与发展课件,希望对大家能有所帮助!长期以来,珠算对我国社会、经济、文化及科学的发展均发挥了重大作用,同时对世界上一些国家的经济、文化发展也有一定的影响和促进。

据史籍记载,中国的珠算从16世纪即我国的明代起,先后传入朝鲜、日本、泰国及东南亚其他地区,近代又传入美国、巴西、墨西哥、加拿大、印度、汤加、坦桑尼亚等美洲、非洲、大洋洲的一些国家和地区,对当地的科技发展和社会进步起到了积极的促进作用。

2007年11月,印度《印度时报》和英国《独立报》分别评选的“改变世界的50项发明”和“101项发明”中,都把中国珠算评为第一发明。

联合国教科文组织介绍说:“珠算是中国古代的重大发明,伴随中国人经历了1800多年的漫长岁月。

它以简便的计算工具和独特的数理内涵,被誉为‘世界上最古老的计算机'. ”2013年12月,中国珠算正式被列入人类非物质文化遗产名录。

珠算,是以算盘为计算工具,以数学规律为基础,用手指拨动算珠进行数值计算的一门计算技术。

同时,珠算又是一门科学。

在长期的使用和发展中,珠算早已形成自己独立、完整的理论系统和独特的计算体系,成为一门学术性很强的应用科学。

现代珠算的学术研究和实践证明,这门“从远古走来,向未来走去”的古老而又年轻的珠算科学生命之树常青。

在世界进入电子计算机时代的今天,仍以它独具的教育功能和启智功能,呈现出旺盛的生命力。

尤其是其与生俱来的珠算式心算(简称珠心算),在近几十年中开发、研究、应用、升华,渐次形成一门开发人脑功能的启智科学。

现今,珠算正以丰富的内涵及其所具有的功能、作用和社会价值,继续在人类进步的伟大事业中发挥更大的作用。

“鉴往而知来”,今天,认真研究大力普及和发展珠算文化,研究珠算、珠心算的起源和发展,对于我们这个珠算发明国来说,十分重要。

中国珠算的起源与发展历史珠算起源于中国,是一种古老的手算方法。

它的历史可以追溯到约2000年前的汉朝,但珠算真正开始发展壮大是在明朝。

以下将详细介绍中国珠算的起源和发展历史。

珠算起源于中国古代的计算工具“算盘”。

算盘由数十颗珠子按一定规律排列在木质的框架上构成,用来进行基本的数学运算。

最早的算盘可能是由汉代的计算工具演变而来,但是确切的起源仍然不得而知。

汉代的算盘出现后,它的使用方法和布局就没有太大的变化。

算盘框架的上方是两条横木,称为“横梁”,下方是七条竖木,称为“纵木”。

横梁上分别有两根横线,上方称为“上横”,下方称为“下横”。

每条纵木上面分别有七个珠子,七个珠子分别代表1、5、10、50、100、500、1000等不同的数值。

通过移动珠子的位置和计算规则,可以进行各种数学运算,并且具有简单、直观、高效的特点。

直到明代,珠算才开始真正蓬勃发展。

明代科学家朱缳意识到算盘在进行复杂运算时存在一些问题,比如速度慢、容易出错等。

于是他对算盘进行了创新,提出了一种新的算法,称为朱缳算法。

朱缳算法将复杂的运算问题转化为简单的运算,大大提高了计算速度和准确性。

朱缳算法的出现极大地推动了珠算的发展。

明代末年,珠算已经十分普及,并且有一些珠算学派开始形成。

其中最著名的两个学派分别是沈氏珠算和吴氏珠算。

这两个学派在算法上有一些区别,但都致力于推广珠算,并且各自有一批优秀的珠算师傅。

清代是珠算的黄金时期。

在这个时期,珠算逐渐成为中国人的必备技能。

不仅是普通百姓,就连官员和士人也开始学习珠算。

珠算成为了中国古代教育的一部分,并且在各级考试中有一定的分量。

然而,随着科学技术的进步和电子计算机的发明,珠算逐渐退出了人们的日常生活。

尽管如此,珠算依然有一些忠实的拥护者。

他们认为珠算锻炼了思维能力和记忆力,具有独特的教育价值。

目前,珠算在中国已经被列为非物质文化遗产。

珠算在一些学校仍然是一门必修课程,并且在一些竞赛中也有专门的比赛项目。

珠心算的起源和发展算盘和珠算是我国劳动人民在长期的生产、生活实践中独立创造的,是人民智慧的结晶。

关于珠算起源的研究,中外学者的论述颇多,但迄今尚无定论。

虽然人们对珠算有不同的理解,但从现代计算机的观点来看:珠算的本质特征表现在硬件上为算盘,软件上是口诀,这一点应是没有疑义的。

(一)算盘的产生发发展算盘是一种古老的计算工具,其在中国的独立出现,体现了我国古代劳动人民的聪明才智。

珠算的创造与使用,可以说是历史久远。

如果从以珠计数即称珠算来看,甚至可以上溯到西周(公元前1066~公元前771年),距今已有三千多年的历史。

“珠算”这一名词,最早出现在徐黎岳(东汉末年,约公元196~206年间)著、甄鸾(南北朝,北周人)注的《数术记遗》中,徐岳对珠算的描写十分简略:“珠算,控带四时,经纬三才。

”甄鸾的注释为:“刻板为三分,其上下二分,以停游珠,中间一分,以定算位。

位们各五珠,其上一珠与下四珠色别。

其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。

至下四珠所领,故云控带四时。

其珠游于三方之中,故云:经纬三才也”。

由此可见,“珠算”一词在当时的含义与现在的珠算含义是不同的,但与“算盘”的含义是一致的。

算盘究竟起源于何时?到目前为止,还没有一个定论。

下面是一些相关的主要史料:1、与现代算珠形状相近的出土实物①西周陶丸的发现。

1976年3月,在陕西岐山县凤雏村出土了西周早期宫室遗址中的90粒带色陶丸,它与《数术记遗》中所记述的一些以珠进行计算的史实相吻合。

②在河北巨鹿县古城(公元1108年因黄河泛滥而被淹没)发掘出来的一颗算珠,本质,扁圆形,直径2.11厘米,有孔,这颗算珠(简称巨鹿算珠)现由北京历史博物馆收藏。

2、《数术记遗》中的14种算具《数术记遗》中描述了14种算具,无出土实物,现经人按书中描述仿制。

此书中记载的14种计算工具为:⑴积算;⑵太一算;⑶两仪算;⑷三才算;⑸五行算;⑹八卦算;⑺九宫算;⑻运筹算;⑼了知算;⑽成数算;⑾把头算;⑿龟算;⒀珠算;⒁计数。

珠心算教案:算盘的历史演变(二)。

算盘是珠心算使用的工具,也是珠心算发展的载体。

算盘最早出现在古代中国,是一种木质或竹质的计算器。

它由一根中央轴和许多纵向的横梁构成,每个横梁上都串着数珠,每串数珠上包含了不同数量的珠子,代表不同的数字。

通过移动珠子的位置,来进行加减乘除的计算。

算盘的历史可以追溯到4000多年前的商代,当时人们已经开始使用一种简单的算盘。

这种算盘只有两行珠子,用于完成最基本的加减运算。

到了唐代,算盘逐渐演化成了一种较为完整的计算工具,它有13-17根左右的中央轴,每根中央轴上面有5行22-27个数珠,总数可以达到200个以上。

算盘的外形也有所变化,由平面变成了凸形,并加入了表示商数和余数的运算位。

宋代是算盘发展的鼎盛时期,这时候的算盘已经非常完善。

一个标准的日本现算盘规格为13行5珠,在宋代,就已经存在20行、25行等多种规格的算盘,以及不同材料制作的算盘,如黄牛角算盘和玛瑙算盘等。

宋代还出现了专门负责制作算盘的职业人群——算盘军,而学习珠心算的学生也被称为“算盘子”。

到了明清时期,算盘的制作技术更加成熟,材料也更为丰富。

除了常见的木质、竹质算盘外,还有贵重材料制成的算盘,如银算盘、黄金算盘等。

据史料记载,清代和明代末期,北京还曾经有一家以制作算盘为主要业务的“八大号”。

现代计算机的普及,曾经让人们以为算盘已经彻底退出历史舞台。

但不久前,珠心算再次成为了大众关注的焦点。

这得益于一个名为“心算机”的珠心算电子辅助计算软件的推出。

心算机的出现可以帮助珠心算从固有的物理形式脱离出来,通过电脑实现算盘上的数字计算。

同时,还可以实现快速计算,丰富珠心算的应用场景。

到目前为止,算盘虽然不能再像古代一样发挥主导地位,但对于悠久的珠心算文化和传统,它仍然具有深厚的象征意义。

同时,在电子化的推进下,算盘将会得到更好的保护和发展,更好地服务于人们计算生活的需要。

珠心算的介绍和来历心算是一种不凭借任何工具,只运用大脑进行算术的方法。

主要靠超强的记忆力和清晰的思考能力。

下面小编为你介绍关于珠心算的知识,希望能帮到你。

珠心算介绍所谓珠心算,即珠算式心算。

珠算,是以算盘为工具,进行加、减、乘、除、开方等运算的计算方法。

其运珠技巧有一定的规律及口诀,当使用者能熟练操作算盘,除了会快速的求出正确答案外,也能透过脑细胞的滋长,将算盘的盘式、档次及算珠的浮动变化描绘到脑子里,这种活算盘的影像,称为“虚盘”。

它透过知觉,形象,记忆等过程,在大脑里来完成珠算运算,即我们所谓珠算式心算。

珠算式心算,其速度之快非常惊人。

往往只要听到题目报数,或自己看到计算题型,算者即能将答数脱口而出,或立即写出。

所以珠算式心算是一门高级的计算技术。

珠心算的来历珠心算是通过思维作数的计算而得出结果的活动。

是在大脑中以算珠表象作为载体,运用珠算法则所进行的计算。

自从人类开始有了数与数位概念,并能进行最简单的数的计算时起,就有了心算。

为了辅助心算,才有了“近取诸身,远取诸物”的算工具,石子、树枝等也都是远的最原始的计算工具。

接着发明了筹算、珠算、笔算、电算等计算工具及相应的算法。

速算方法史丰收速算方法:由速算大师史丰收经过10年钻研发明的快速计算法,是直接凭大脑进行运算的方法,又称为快速心算、快速脑算。

这套方法打破人类几千年从低位算起的传统方法,运用进位规律,总结26句口诀,由高位算起,再配合指算,加快计算速度,能瞬间运算出正确结果,协助人类开发脑力,加强思维、分析、判断和解决问题的能力,是当代应用数学的一大创举。

[2]这一套计算法,1990年由国家正式命名为“史丰收速算法”,现已编入中国九年制义务教育《现代小学数学》课本。

联合国教科文组织誉之为教育科学史上的奇迹,应向全世界推广。

[2]史丰收速算法的主要特点如下:1、从高位算起,由左至右;2、不用计算工具;3、不列计算程序;4、看见算式直接报出正确答案;5、可以运用在多位数据的加减乘除以及乘方、开方、三角函数、对数等数学运算上;。

珠算教程:珠心算的起源与发展

珠算是以算盘为工具,数学理论为基础,运用手指拨珠,进行运算的一门计算技术,它是我国古代劳动人民重要的发明创造之一,千百年来这一技术不断扩散,传播到世界各国,推进着人类文明的发展历程。

珠算和算盘是由我国古代的”筹算”和”算筹”发展演变而来的。

算筹是小竹棍。

用算筹表示数和进行计算叫”筹算”。

从我国最早的天文学、数学着作《周髀算经》中可以知道”筹算”至少在春秋时代就有了广泛的应用。

近年我国考古学者已从秦汉古墓中发现了古代算筹。

据史书记载,南宋时代已有珠算歌诀出现,珠算自产生之日起发展到今,已有1800多年的历史。

由于珠算所具有优越的计算功能、教育功能和启智功能,即使社会已进入电子时代,计算工具中的传统算盘仍然具有广泛的适用性,发挥着重大作用。

新中国成立后,党和国家领导人十分重视珠算事业的发展。

1972年,周恩来总理在接见美籍物理学家李政道博士时说:”要告诉下面不要把算盘丢掉,猴子吃桃子最危险。

”1979年,薄一波同志为《珠算》杂志题词”算盘是我国的传统计算工作。

一千多年以来,在金融贸易和人民生活等方面起了重要作用。

用算盘和用电子计算机并不矛盾。

现在还应充分发挥算盘的功能,为我国经济建设事业服务。