二年级语文上册第一单元4古诗两首课文作者作品题西林壁苏轼素材鲁教版

- 格式:doc

- 大小:757.00 KB

- 文档页数:1

《题西林壁》教案4教学目标:1、认识3个生字。

2、有感情地朗读并背诵《题西林壁》古诗。

3、理解古诗的意思,体会诗人的心境,能把读的感受与他人交流。

4、体会观察的地点和角度不同,所看到的景象也不一样。

教学重点:1、借助以前学过的读诗方法,理解诗句的意思,体会诗人的心境。

2、引导学生把握好朗读的节奏,掌握抑扬顿挫。

教学难点:体会诗人“当局者迷,旁观者清”的.思想,说说自己的感受。

教学准备:学生收集有关苏轼的资料。

教学过程:一、激情导入师:我们的祖国山清水秀、风景优美。

由古至今,许多文人墨客都留下了大量的赞颂祖国大好河山的佳作,你们都积累了那些有关这方面的古诗呢?师:著名的北宋诗人苏轼在观赏了庐山后,写下至今仍为人们称颂的诗篇——《题西林壁》。

今天我们就要来学习这首古诗(板书诗题)二、初学感知师:请同学们自读古诗,把不认识的自勾出来。

,指名读。

正音再来读一遍,注意停顿。

三、理解感悟师:这首古诗,同学们都读熟了,但是你们知道它的含义吗?今天,我们就要用学过的方法,来学习这首古诗。

你们还记得我们学习古诗的步骤吗?师生共同概括:(一)、解诗题,知作者说一说这首诗题目的意思吗?说说关于苏轼的了解(二)、抓字眼,明诗意指名读古诗。

从这首诗中读懂了什么。

师:谁来说说你从这首诗中读懂了什么?师:庐山只有一座,怎么在苏轼的眼中会呈现出这么多种形态呢?师:你们真是爱思考的好孩子。

对,我们站在不同的角度,看到的景物是不同的。

假如你现在就面对着庐山……《题西林壁》教案5【教材简析】《题西林壁》是苏轼在1084年游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。

庐山景色秀美,山中奇花异木险峰怪穴,流泉飞瀑山亭云阁,气象万千,不可胜数。

这首诗不写那些名胜景致,却另辟蹊径,抓住庐山姿态谈游山感受。

前两行诗写诗人在庐山漫游,觉得峰回路转,目不暇接。

横着看,山峦起伏,连绵不断;从侧面看,奇峰陡峭;从远处看是隐天蔽日,从近处看则是危崖险岩;从高处俯瞰是深沟幽壑,从山下仰望则是重峦叠嶂;所见的形状、姿态各不相同。

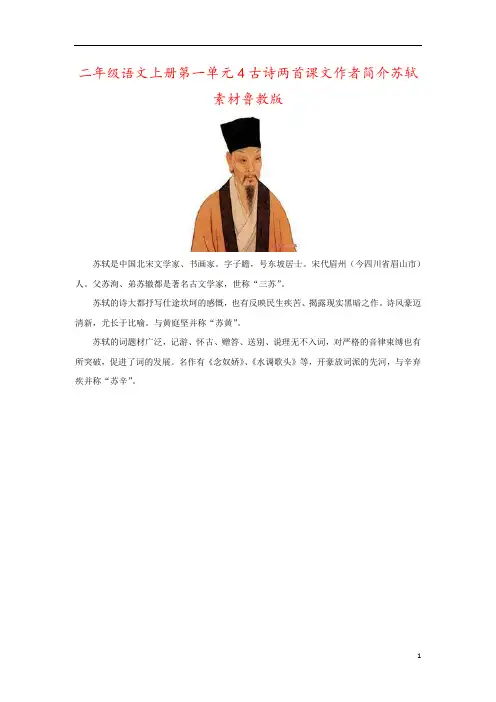

二年级语文上册第一单元4古诗两首课文作者简介苏轼

素材鲁教版

苏轼是中国北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士。

宋代眉州(今四川省眉山市)人。

父苏洵、弟苏辙都是著名古文学家,世称“三苏”。

苏轼的诗大都抒写仕途坎坷的感慨,也有反映民生疾苦、揭露现实黑暗之作。

诗风豪迈清新,尤长于比喻。

与黄庭坚并称“苏黄”。

苏轼的词题材广泛,记游、怀古、赠答、送别、说理无不入词,对严格的音律束缚也有所突破,促进了词的发展。

名作有《念奴娇》、《水调歌头》等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

1。

《题西林壁》说课稿(精选7篇)《题西林壁》说课稿(精选7篇)引言:《题西林壁》是苏轼写的一首哲理诗,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

以下就是小编为大家分享的《题西林壁》说课稿,欢迎大家阅读和借鉴!《题西林壁》说课稿篇1各位领导、评委、老师们:大家晚上好!今天我说课的题目是《题西林壁》,一、说教材《题西林壁》是义务教育课程标准实验教科书四年级语文上册第二单元第一课《古诗两首》中的第一首古诗。

这是一首哲理诗,编排在“观察与发现”这一专题中。

《题西林壁》是北宋诗人苏轼在1084年游览庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗,诗人紧扣游览庐山的独特感受,抒发了自己的情感,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,读来亲切自然,耐人寻味。

二、说教学目标1.了解作者苏轼及写这首诗的背景。

2.了解诗句的意思,体会诗中所蕴含的哲理。

3.有感情地朗读并背诵古诗,默写古诗。

三、说教学的重难点教学重点:有感情地朗读并背诵古诗,默写古诗。

教学难点:了解诗句的意思,体会诗中所蕴含的哲理。

四、说教法基于自己对古诗教学的理解,本节课我坚持以学生为主体,以情感为源头,采用激趣——晓意——明理——提升的四步教学法,引导学生在自主探究、合作学习中品读诗句,在读中知情,在读中悟理,促使学生积极主动地将知识拓展、内化、深化、最终达到提高学生语文素养和升华情感的目的。

五、说学法古诗教学应让学生在语言的感悟和情感的熏陶中,提高欣赏品位和审美情趣,引领学生感受中华民族独特的文化,从而热爱古诗词。

为体现新课程标准“以读为本”的理念,本节课我让“读”始终贯穿整个教学过程,让学生在读中入情入境,在读中悟情悟理,在读中感受古诗优美精炼的语言和丰富的人文内涵,在读中受到情感熏陶,获得思想启迪。

六、说教学过程教学过程分为六大部分,我先来说第一大部分(一)欣赏中激趣新课一开始,我就问学生:你们都游览过哪些地方?学生可能会说出许多地方。

《古诗三首》第二课时题西林壁(教案)一、教学内容《题西林壁》是部编版语文四年级上册《古诗三首》中的第二首,作者苏轼。

这首诗以庐山的自然景观为背景,表达了诗人对人生的感慨和对世事的认识。

本节课的教学内容主要包括:1. 朗读并背诵《题西林壁》;2. 理解诗歌的意境和哲理;3. 分析诗歌的表现手法;4. 感受古诗的美,培养审美情趣。

二、教学目标1. 知识与技能:正确朗读并背诵《题西林壁》;理解诗歌的意境和哲理;掌握古诗的一些基本表现手法。

2. 过程与方法:通过多种形式的朗读,感受古诗的韵律美;通过小组合作,探讨诗歌的意境和哲理;学会用古诗的表现手法进行创作。

3. 情感态度价值观:培养学生对古诗的热爱,感受古诗的美;引导学生从古诗中汲取智慧,树立正确的人生观。

三、教学难点1. 理解诗歌的意境和哲理;2. 分析诗歌的表现手法;3. 培养学生的审美情趣。

四、教具学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:课本、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课1.1 联系生活实际,引导学生谈谈对庐山的了解。

1.2 出示庐山的图片,让学生欣赏并描述。

2. 朗读诗歌2.1 学生自读诗歌,注意节奏和韵律。

2.2 指名学生朗读,其他学生评价。

2.3 教师示范朗读,学生跟读。

3. 理解诗意3.1 学生结合注释,理解诗歌的字面意思。

3.2 小组讨论,探讨诗歌的意境和哲理。

3.3 全班交流,教师点评并总结。

4. 分析表现手法4.1 学生找出诗中的意象,分析其作用。

4.2 学生探讨诗中的表现手法,如比喻、拟人等。

4.3 教师点评并总结。

5. 感受古诗美5.1 学生用自己的话描述诗歌的意境。

5.2 学生尝试创作一首以自然景观为题材的古诗。

6. 总结拓展6.1 教师总结本节课的学习内容。

6.2 学生谈谈学习古诗的体会。

六、板书设计1. 《题西林壁》2. 诗歌内容:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

语文四年级上册古诗三首第二课《题西林壁》说课稿一. 教材分析《题西林壁》是四年级上册语文教材中的一首古诗,作者是宋代文学家苏轼。

这首诗描绘了苏轼游历庐山时的所见所感,表达了他对庐山壮丽景色的赞叹和对人生哲理的深刻领悟。

诗中运用了丰富的想象和比喻,具有很高的艺术价值和教育意义。

二. 学情分析四年级的学生已经接触过一些古诗,对诗歌的基本形式和语言特点有一定的了解。

但他们对古诗的深层含义和情感表达可能还不够理解。

因此,在教学过程中,我需要注重引导学生感受诗中的意境,体会诗人的情感,并帮助他们理解诗中的哲理。

三. 说教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵古诗《题西林壁》;理解诗中的字词和意义;分析诗中的景物描写和情感表达。

2.过程与方法:通过阅读、讨论和写作等方法,培养学生的文学鉴赏能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:引导学生欣赏自然景观,培养对自然的热爱和敬畏之情;启发学生思考人生哲理,培养积极向上的人生态度。

四. 说教学重难点1.重难点:诗中的一些生僻字词和深层含义的理解。

2.解析:在教学过程中,我将会重点讲解诗中的生僻字词,并通过上下文和图片等方式帮助学生理解其意义。

对于诗中的深层含义,我将引导学生通过讨论和思考来领悟。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、讨论法和写作法等,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、文字等辅助教学,提高学生的学习兴趣和参与度。

六. 说教学过程1.导入:通过展示庐山的图片,引导学生欣赏自然景观,激发他们对古诗的兴趣。

2.新课导入:介绍诗人苏轼的背景和创作风格,引入古诗《题西林壁》。

3.朗读理解:让学生朗读古诗,注意语气和节奏的把握,然后逐句解释诗中的意义和意境。

4.讨论交流:引导学生分组讨论,思考诗中的哲理和情感表达,分享自己的理解和感受。

5.写作练习:让学生根据诗中的意境和情感,写一段自己的感悟和体会。

6.总结讲解:对学生的讨论和写作进行点评和指导,帮助他们更深层次地理解诗中的意义。

【精品】题西林壁教案3篇题西林壁教案篇1教材分析:《题西林壁》是苏轼在1084年游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。

这首诗不写那些名胜景致,却另辟蹊径,抓住庐山姿态谈游山感受。

全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内涵深刻,耐人寻味。

要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清”。

教学目标:3.能把读诗的感受与他人交流。

4.体会诗人在庐山时,观察的地点和角度不同,所看到的景象也不一样。

教学重点、难点:1.借助以前学过的读诗方法,理解诗句的意思,体会诗人的心境。

2.引导学生把握好朗读的节奏,掌握抑扬顿挫。

3.体会诗人“当局者迷,旁观者清”的思想,说说自己的感受。

教学过程:一、激趣导入1.同学们,谁去过庐山或看过庐山的风景片吗?请简单地介绍一下庐山的风景或景点的名称。

庐山不仅瀑布有名,山也特别有名气,李白以庐山的山为背景还写过一首另一首诗《望庐山五老峰》中有一句:庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉。

3.同样以庐山为背景,不同的诗人,就会有不同的感受。

苏轼就曾经写下了五首庐山记游诗,还将最后一首题于西林寺的墙壁之上,这首诗就是——《题西林壁》。

二、解诗题,知作者(板书课题:题西林壁)2.诗题3.作者三、读正确,明诗意1.听录音读2.指生读3.师生合作读:生读前四字,师读后三字,交换角色再读。

4.齐读。

5.诗意四、入诗境,悟诗情1.这首诗写了什么?请你轻轻地读一读,认真地想一想,然后和同桌交流。

2.老师提三个问题,如果能答出来,就说明这首诗大体读懂了。

题一:这首诗中藏着几个方位词,找出来。

(板书:横侧远近高低)题二:作者欣赏庐山是不是真的横着看,侧着看,远处看,近处看,高处看,低处看?这些方位词在诗中起什么作用?(板书:角度不同)角度不同,景色怎么样呢?从诗中找证据。

(远近高低各不同)(板书:景色不同)小结:苏轼不愧为大文豪,诗的前两句用14字就让我们深切地体会到看的角度不同,看到的景物就完全不一样。

《题西林壁》说课稿《题西林壁》说课稿7篇在教学工作者实际的教学活动中,常常需要准备说课稿,编写说课稿是提高业务素质的有效途径。

那么应当如何写说课稿呢?下面是小编精心整理的《题西林壁》说课稿,希望能够帮助到大家。

《题西林壁》说课稿1一、说目标我根据三维目标的有机整合,确立了以下教学目标:1.借助工具书、注释,画、演等手段理解诗意。

2.想象诗中的画面,领悟诗文大意,体会诗人情感,背诵并默写课文。

3.能联系生活实际,理解苏轼富有哲理的话。

确立此目标有以下四点依据:一是基于对课程标准学段目标的理解:第二学段的学生要注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。

能联系上下文,理解词句的意思,体会课文中关键词句在表情达意方面的作用。

”课标强调的是在这一学段中要引导学生粗知文章大意。

能借助注释、插图和生活积累,理解生词的意义。

积累凝练的语言。

二是基于对单元重点项目的理解:古诗《题西林壁》是义务教育课程标准实验教科书小学语文第七册第二组中的第一篇精读课文。

这一组教材围绕“观察与发现”这一专题进行编排,这一组课文选择的文章形式多样,内容丰富,都是关于观察大自然景物和发现大自然奥秘的。

三是基于对教学内容的认识:《题西林壁》是诗人苏轼游观庐山后的总结,它描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,从中揭示一种生活哲理来启发读者的思考和领悟。

他的哲理用原文是:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这也就是俗语所说的:“当局者迷,旁观者清”。

这首绝句的长处不在于形象或感情,而在于富有理趣。

《题西林壁》是这组课文的第一课,起着非常重要的引领作用。

其目的是让学生通过对诗词的欣赏和诵读,引导学生想象画面,体会诗人情感。

同时,背诵、积累古诗名句,增强对祖国语言文字的热爱之情,增加文化积淀。

四是基于对学情的把握:四年级学生思维形式开始由形象思维向抽象思维过渡,对于古诗,学生通过几年的学习,已经掌握了一定的方法。

但是对诗的理解还停留在比较肤浅的程度上,不能很好地体会到古诗独有的意境和韵味。

题西林壁教案3篇课本剖析:本节课教学内容属于义务教育课程标准试验教科书小学语文第七册第二组课文《古诗两首》中的第一首。

本组课本围绕"考察与发现"这一专题编排,教学内容都是关于考察大自然景物和发现大自然秘密的。

《题西林壁》这首古诗是苏轼在1084年游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。

全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态情景的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内在深刻,耐人寻味。

要想对某个事物有周全的、相符现实的熟悉,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:"当局者迷,旁观者清"。

教学目的:1.有情绪地朗读、背诵古诗。

2.明了诗句的意思,体会诗句的意境,明了古诗论述的原理。

3.学会考察的方式,乐于把考察所得表达出来。

教学重点、难点:想象诗歌形貌的意境,体会诗人的情绪。

教学方式:熟读、简析、体情、自主学习教学历程:一、激情导入1、人人都旅游过哪些地方?(板书:庐山)(生跟读两遍。

)2、请学生自己谈谈对庐山都知道些什么?(指名说)3、庐山是历史文化胜景。

九百多年前,宋朝著名诗人苏轼花几天时间游览庐山,对庐山的熟悉还不够周全,他感受颇多,在庐山西林寺的墙壁上写下了一首诗。

这首诗就是:《题西林壁》二、自主探讨1、看课题(连系注释明了问题意思)(板书:解诗题)2、你们领会苏轼吗?(指名说)(板书:知作者)苏轼(1037-1101)北宋文学家,书画家,字子瞻,号东坡居士。

他一生崎岖,屡遭贬谪,与其父苏洵,其弟苏辙合称"三苏",其散文为"唐宋八人人"之一。

书法,诗词造诣很高。

现在就让我们一起走进诗,请同砚们高声读,等会先生要请一些同砚来读。

(指名分行读) 强调岭ling峰feng壁、缘,另有同砚想读吗?那就全班一起读吧!3、谁能说说诗句的意思?请同砚连系注释或通过,来明了句子,不明了的地方可以打上"?"。

三、【舔著血行走江湖,没个捧场的知己多寥寂,要不然妙手对决为啥都挑在楼顶山巅?最不济也是人多口杂的闹市?】互助交流1、谁有什么不明了的地方?(指名说)现在请同砚们在小组中相互解决问题,看看哪个小组解决的又快又好!2、哪个小组可以说说诗的意思?3、(注释第一句)知道岭和峰的区别吗?(学生画岭和峰图)4、弄懂了吗?那同桌相互说一说这一句的意思。

《题西林壁》三年级教案《题西林壁》三年级教案「篇一」著名的北宋诗人苏轼在观赏了庐山后,写下至今仍为人们称颂的诗篇——《题西林壁》,这是一首我们耳熟能详的古诗句之一。

收入小学三年级语文教材中,对于小学生来说学习这首诗还有些难度,怎样才能让学生更好的理解这首诗呢?三年级《题西林壁》导学教案学习目标:1、有感情地朗读并背诵古诗,默写《题西林壁》。

2、理解诗句的意思,体会诗句对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美及蕴含的人生哲理。

学习重点:1、欣赏古诗文,积累古诗名句。

2、体会有人生哲理的诗句。

作者简介:1、苏轼(1037-1101)北宋文学家,书画家,字子瞻,号东坡居士。

他一生坎坷,屡遭贬谪,与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,其散文为“唐宋八大家之一。

书法,诗词造诣很高。

2、题壁诗是古代诗歌中的瑰宝,是一种值得研究的文化现象,“题壁”是唐宋时期诗人“发表”作品的途径之一。

唐宋时期虽然已经发明了雕版印刷,但由于当时印刷能力很有限,还有大量诗歌不能刻印出来,“题壁”就成为一种“发表”诗作的最佳方式。

题壁简单易行,只要把作品写在墙壁上,天南海北的过往行人见而读之,就可传播开来。

学习过程:一、自主学习——回家自学方法步骤:1、正确、流利地朗读古诗,注意字音。

课文,认识生字新词。

2、借助工具书先试着理解古诗意思,如果遇到疑难问题,请做好标记。

3、“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”这两句诗所说明的道理与下面哪句话相近?选项:1、当局者迷,旁观者清2、人外有人,天外有天3、千里之行,始于足下二、自主、合作、探究:导入:在第一单元中,我们学会了一边读课文,一边想画面的这种学习方法,从而来感受大自然的魅力,体会到作者生动的描写。

今天,我们要走进第二单元,看看又有什么学习方法等着我们去发现、去掌握。

先来看看单元导读,打开书P21,这次,听老师来读,你来找,(这道题抢答)有没有补充?师小结:原来第二单元是要我们在……。

那我们就一起先来学习第五课,一起读课题 5 古诗两首(板书课题)先来学习第一首古诗《题西林壁》,拿出手,跟老师一起写课题。

《题西林壁》教学设计《题西林壁》教学设计1一、教学目标知识与技能:正确读写、理解“横、壁”等生字,了解作者简介,能正确、流利、有感情地朗读诗歌。

过程与方法:经过朗读与体会,学习作者传情达意的手法。

情感态度与价值观:感受诗歌中蕴含的哲理。

二、教学重难点教学重点:理解诗意,感受诗歌意境。

教学难点:领会“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理。

三、教学过程(一)导入新课,激发求知欲谈话导入,畅谈旅游经历,进而引出《题西林壁》(二)初读课文,质疑问那1、介绍作者苏轼:北宋著名的文学家,他字子瞻,与苏辙、苏洵并称“三苏”。

2、解题题:题写。

西林:西林寺。

壁:墙壁——题写在墙壁上的诗歌。

3、教师范读,纠正字音,明确朗读节奏。

4、教师带领学习横看成岭侧成峰,远近高低各不一样。

(1)“横”是什么意思?各不一样是什么意思?(2)谁能用自我的话说说这两句的意思:从正面看是连绵起伏的山岭,从侧面看是高峻的山峰,从远处、近处、高处、低处会呈现出不一样的景哲。

(3)“岭”和“峰”有什么不一样呢?(出示图片)(4)在前两句中,你体会到了怎样的情感?(5)带着感情,再来读一读。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(小组合作讨论)(1)学生汇报“识”、“缘”,教师补充“真面目”。

(2)学生汇报诗意。

(3)学生联系生活谈一谈学习后两句的感受。

(4)全班同学带着感情,齐读整首诗。

5、总结汇报本节课收获,能够是手法上,能够是情感上的,能够是资料上的。

6、布置作业写一写四季的庐山、早晚的庐山、晴雨的庐山。

7、板书设计《题西林壁》教学设计2教材分析:本节课教学内容属于义务教育课程标准试验教科书小学语文第七册第二组课文《古诗两首》中的第一首。

本组教材围绕“观察与发现”这一专题编排,教学内容都是关于观察大自然景物和发现大自然奥秘的。

《题西林壁》这首古诗是苏轼在1084年游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。

全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内涵深刻,耐人寻味。

二年级语文上册第一单元4古诗两首课文作者作品题西

林壁苏轼素材鲁教版

【北宋】苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

注释:

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看。

侧:从侧面看。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色。

缘:同“原”,因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

译文:

题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远、近、横、侧四处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

比喻对事物要从不同的角度去看问题,就能得出答案。

1。