国家司法考试法律法规汇编

- 格式:doc

- 大小:154.00 KB

- 文档页数:67

法考常考法条法考是指参加司法考试的考生所需要掌握的法律知识和能力。

在法考中,法条是考试的重要部分,掌握常考法条对于考试的顺利通过至关重要。

下面我将介绍一些常考法条。

首先,民法是法考中的重要内容。

《中华人民共和国民法总则》是民法的基础法条,其中包括了合同法、侵权责任法、物权法等重要内容。

考生需要熟悉民法总则的基本原则和主要条款,掌握各类合同的要件和效力,了解侵权行为以及相应的责任承担规则。

其次,刑法也是法考中不可忽视的部分。

《中华人民共和国刑法》中包含了犯罪的构成要件、刑罚的适用等重要内容。

考生需要掌握各类犯罪的构成要件,了解相应的刑罚种类和适用原则。

此外,考生还需要熟悉刑事诉讼法相关内容,了解刑事诉讼程序和参与人权利义务等规定。

再次,行政法是法考中的重要内容之一。

《中华人民共和国行政诉讼法》以及其他相关行政法规是考生需要掌握的重点内容。

考生需要了解行政行为的合法性、行政许可的程序、行政诉讼的程序等内容,掌握行政法律制度的基本原则和相关规定。

最后,宪法是法考中必不可少的内容。

了解《中华人民共和国宪法》是每个考生的基本要求。

考生需要掌握宪法的基本原则,了解公民的基本权利和义务,掌握行政机关和司法机关的组织结构和职权划分等内容。

在备考法考时,掌握常考法条是非常重要的。

考生可以通过刷题、背诵、总结等方法来提高对法条的掌握程度。

此外,还需要注意平时的积累和提高对法律知识的理解能力,以便在考试中能够准确运用法条。

总之,了解常考法条是法考备考的重要一环。

掌握民法、刑法、行政法和宪法等相关法条,对于顺利通过法考至关重要。

通过刷题、背诵、总结等方法来提高对法条的掌握程度,同时也要注重理解能力的提高,以便在考试中能够准确运用法条。

希望以上内容能够对法考考生有所帮助。

中华人民共和国收养法(1991年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过根据1998年11月4日第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国收养法〉的决定》修正)第一章总则第一条【立法目的】为保护合法的收养关系,维护收养关系当事人的权利,制定本法。

第二条【基本原则】收养应当有利于被收养的未成年人的抚养、成长,保障被收养人和收养人的合法权益,遵循平等自愿的原则,并不得违背社会公德。

第三条【保护计划生育】收养不得违背计划生育的法律、法规。

第二章收养关系的成立第四条【被收养人的条件】下列不满十四周岁的未成年人可以被收养:(一)丧失父母的孤儿;(二)查找不到生父母的弃婴和儿童;(三)生父母有特殊困难无力抚养的子女。

第五条【送养人的条件】下列公民、组织可以作送养人:(一)孤儿的监护人;(二)社会福利机构;(三)有特殊困难无力抚养子女的生父母。

第六条【收养人的条件】收养人应当同时具备下列条件:(一)无子女;(二)有抚养教育被收养人的能力;(三)未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病;(四)年满三十周岁。

第七条【特别规定】收养三代以内同辈旁系血亲的子女,可以不受本法第四条第三项、第五条第三项、第九条和被收养人不满十四周岁的限制。

华侨收养三代以内同辈旁系血亲的子女,还可以不受收养人无子女的限制。

第八条【收养人数】收养人只能收养一名子女。

收养孤儿、残疾儿童或者社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴和儿童,可以不受收养人无子女和收养一名的限制。

第九条【无配偶男性收养女性的年龄限制】无配偶的男性收养女性的,收养人与被收养人的年龄应当相差四十周岁以上。

第十条【共同送养与共同收养】生父母送养子女,须双方共同送养。

生父母一方不明或者查找不到的可以单方送养。

有配偶者收养子女,须夫妻共同收养。

第十一条【当事人自愿】收养人收养与送养人送养,须双方自愿。

收养年满十周岁以上未成年人的,应当征得被收养人的同意。

中华人民共和国侵权责任法(2009年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过2009年12月26日中华人民共和国主席令第21号公布自2010年7月1日起施行)第一章一般规定第一条为保护民事主体的合法权益,明确侵权责任,预防并制裁侵权行为,促进社会和谐稳定,制定本法。

第二条侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任。

本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。

第三条被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。

第四条侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的,不影响依法承担侵权责任。

因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任,侵权人的财产不足以支付的,先承担侵权责任。

第五条其他法律对侵权责任另有特别规定的,依照其规定。

第二章责任构成和责任方式第六条行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

根据法律规定推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。

第七条行为人损害他人民事权益,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。

第八条二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。

第九条教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。

教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的;应当承担侵权责任;该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的,应当承担相应的责任。

第十条二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为,其中一人或者数人的行为造成他人损害,能够确定具体侵权人的,由侵权人承担责任;不能确定具体侵权人的,行为人承担连带责任。

第十一条二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,每个人的侵权行为都足以造成全部损害的,行为人承担连带责任。

【例题】(2010年司法考试试卷三第20题)甲晚10点30分酒后驾车回家,车速每小时80公里,该路段限速60公里。

司法考试主观题重点法条汇总在司法考试中,主观题往往是考生们最为头疼的部分,因为需要对法条和案例进行灵活运用,展现出自己的法律分析能力。

为了帮助考生更好地备战司法考试,下面将重点总结一些在主观题中常用到的法条。

1.《中华人民共和国宪法》- 第二条:人民是国家的主人,国家的一切权力属于人民。

- 第三条:中华人民共和国境内的一切权力属于人民。

- 第五十三条:中华人民共和国公民对依法行使职权的国家机关和工作人员有批评和建议的权利,对于不服法律规定的行政行为和不当法律程序侵犯其合法权益的,有申诉和控告的权利。

2.《中华人民共和国刑法》- 第一百三十二条:有下列情形之一的,应当认定为故意伤害他人身体罪:(一)导致被害人重伤、死亡的;(二)伤害多人的;(三)采用残忍手段的。

- 第一百六十三条:有下列情形之一的,应当认定为危险驾驶罪:(一)醉酒驾驶的;(二)驾驶营运机动车辆载人超过核定载人数的;(三)因违反交通安全法规,发生重大交通事故,尚未构成犯罪的。

- 第一百八十一条:故意伤害致人重伤、死亡的,依法追究刑事责任,可以从重处罚。

3.《中华人民共和国民法总则》- 第一条:本法规定的,适用于中华人民共和国公民和法人的民事关系的一般规定。

- 第二条:民事主体的法律地位,是依照法律的规定,具有法律权利和法律义务的法律地位,不可侵犯。

- 第五十条:民事法律行为,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,不得违背法律法规,不得违背社会公共利益和公共秩序,不得有欺诈、胁迫行为。

以上法条在司法考试的主观题中经常被考察,考生们可以通过熟练掌握和灵活运用这些法条,来更好地解答题目,展现出自己的法律素养和分析能力。

希望考生们在备战司法考试的过程中,能够有针对性地复习和练习,取得优异的成绩,实现自己的法律梦想。

祝愿所有考生都能考出理想的成绩,成为优秀的法律人才。

法考常考法条一、民法篇1.《民法总则》•《民法总则》是中华人民共和国民法的基础法律,包含了我国民法的基本原则和一般规定,为其他法律的制定与解释提供了基本框架。

2.《合同法》•《合同法》是调整市民之间平等主体地位下的协议行为和约束合同当事人行为的特别法律,是民法中的重要组成部分。

3.《物权法》•《物权法》是解决财产权属和物权关系的法律制度,包括对不动产和动产的规定,对买卖、抵押、质押等权利关系进行规范。

4.《继承法》•《继承法》是调整公民死亡后财产留置和继承关系的法律,是民法中极为关键的法律规定。

二、刑法篇1.《刑法总则》•《刑法总则》是基于我国刑法基本原则的基础性法律,包含了我国刑法的基本原则、刑事责任、刑罚、刑法适用、罚金及有偿取代刑罚等一般规定。

2.《刑事诉讼法》•《刑事诉讼法》是指导刑事诉讼程序的法律,规定了刑事诉讼的基本原则、案件受理、证据、辩护、审判、判决、执行等方面的内容。

3.《刑法解释》•《刑法解释》是根据法律解释权由最高人民法院和最高人民检察院共同制定的,解释刑法中一些不明确或争议的法律规定。

具有补充和明确法律规范的作用。

4.《缔结和履行条约程序的法律》•《缔结和履行条约程序的法律》规定了我国国际条约的缔结和履行程序,保护我国的国家利益和主权。

三、行政法篇1.《行政法总则》•《行政法总则》对行政法的一般规定进行了了详细的界定,包括了行政权力的行使、行政行为的制定、行政机关的组织等内容。

2.《行政处罚法》•《行政处罚法》在行政法领域是一部非常重要的法律规制,规定了行政机关对违法行为实施行政处罚的种类、程序和原则。

3.《行政许可法》•《行政许可法》是调整行政许可制度的法律,规定了行政许可的原则、程序、条件和监督等方面的内容。

4.《行政监察法》•《行政监察法》是调整行政监察工作的法律,规定了行政监察的目的、职责、程序和方式等内容。

以上所述是法考中常考的一些法条,对于考生而言,熟悉并理解这些法条的内容是非常重要的。

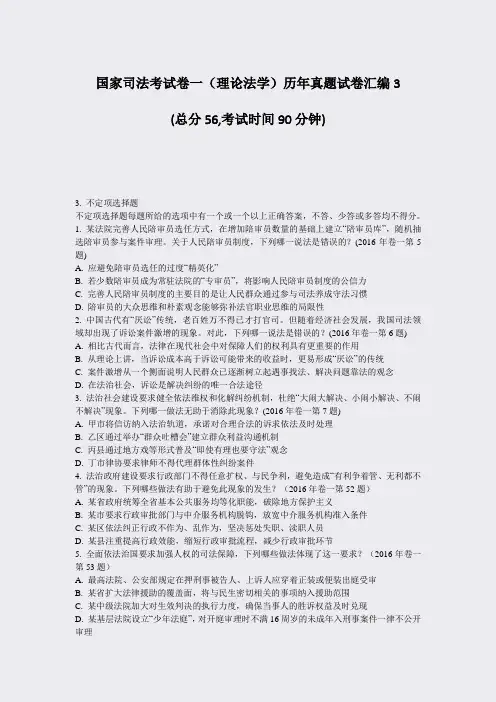

国家司法考试卷一(理论法学)历年真题试卷汇编3(总分56,考试时间90分钟)3. 不定项选择题不定项选择题每题所给的选项中有一个或一个以上正确答案,不答、少答或多答均不得分。

1. 某法院完善人民陪审员选任方式,在增加陪审员数量的基础上建立“陪审员库”,随机抽选陪审员参与案件审理。

关于人民陪审员制度,下列哪一说法是错误的?(2016年卷一第5题)A. 应避免陪审员选任的过度“精英化”B. 若少数陪审员成为常驻法院的“专审员”,将影响人民陪审员制度的公信力C. 完善人民陪审员制度的主要目的是让人民群众通过参与司法养成守法习惯D. 陪审员的大众思维和朴素观念能够弥补法官职业思维的局限性2. 中国古代有“厌讼”传统,老百姓万不得已才打官司。

但随着经济社会发展,我国司法领域却出现了诉讼案件激增的现象。

对此,下列哪一说法是错误的?(2016年卷一第6题)A. 相比古代而言,法律在现代社会中对保障人们的权利具有更重要的作用B. 从理论上讲,当诉讼成本高于诉讼可能带来的收益时,更易形成“厌讼”的传统C. 案件激增从一个侧面说明人民群众已逐渐树立起遇事找法、解决问题靠法的观念D. 在法治社会,诉讼是解决纠纷的唯一合法途径3. 法治社会建设要求健全依法维权和化解纠纷机制,杜绝“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”现象。

下列哪一做法无助于消除此现象?(2016年卷一第7题)A. 甲市将信访纳入法治轨道,承诺对合理合法的诉求依法及时处理B. 乙区通过举办“群众吐槽会”建立群众利益沟通机制C. 丙县通过地方戏等形式普及“即使有理也要守法”观念D. 丁市律协要求律师不得代理群体性纠纷案件4. 法治政府建设要求行政部门不得任意扩权、与民争利,避免造成“有利争着管、无利都不管”的现象。

下列哪些做法有助于避免此现象的发生?(2016年卷一第52题)A. 某省政府统筹全省基本公共服务均等化职能,破除地方保护主义B. 某市要求行政审批部门与中介服务机构脱钩,放宽中介服务机构准入条件C. 某区依法纠正行政不作为、乱作为,坚决惩处失职、渎职人员D. 某县注重提高行政效能,缩短行政审批流程,减少行政审批环节5. 全面依法治国要求加强人权的司法保障,下列哪些做法体现了这一要求?(2016年卷一第53题)A. 最高法院、公安部规定在押刑事被告人、上诉人应穿着正装或便装出庭受审B. 某省扩大法律援助的覆盖面,将与民生密切相关的事项纳入援助范围C. 某中级法院加大对生效判决的执行力度,确保当事人的胜诉权益及时兑现D. 某基层法院设立“少年法庭”,对开庭审理时不满16周岁的未成年入刑事案件一律不公开审理6. 某村通过修订村规民约改变“男尊女卑”、“男娶女嫁”的老习惯、老传统,创造出“女娶男”的婚礼形式,以解决上门女婿的村民待遇问题。

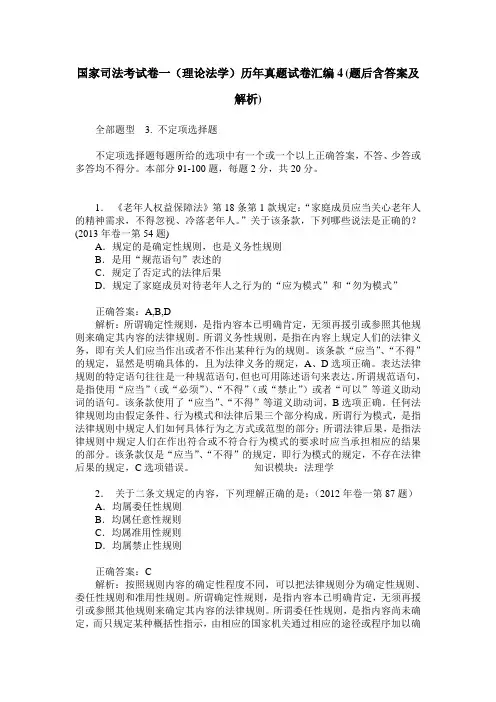

国家司法考试卷一(理论法学)历年真题试卷汇编4(题后含答案及解析)全部题型 3. 不定项选择题不定项选择题每题所给的选项中有一个或一个以上正确答案,不答、少答或多答均不得分。

本部分91-100题,每题2分,共20分。

1.《老年人权益保障法》第18条第1款规定:“家庭成员应当关心老年人的精神需求,不得忽视、冷落老年人。

”关于该条款,下列哪些说法是正确的?(2013年卷一第54题)A.规定的是确定性规则,也是义务性规则B.是用“规范语句”表述的C.规定了否定式的法律后果D.规定了家庭成员对待老年人之行为的“应为模式”和“勿为模式”正确答案:A,B,D解析:所谓确定性规则,是指内容本已明确肯定,无须再援引或参照其他规则来确定其内容的法律规则。

所谓义务性规则,是指在内容上规定人们的法律义务,即有关人们应当作出或者不作出某种行为的规则。

该条款“应当”、“不得”的规定,显然是明确具体的,且为法律义务的规定,A、D选项正确。

表达法律规则的特定语句往往是一种规范语句,但也可用陈述语句来表达。

所谓规范语句,是指使用“应当”(或“必须”)、“不得”(或“禁止”)或者“可以”等道义助动词的语句。

该条款使用了“应当”、“不得”等道义助动词,B选项正确。

任何法律规则均由假定条件、行为模式和法律后果三个部分构成。

所谓行为模式,是指法律规则中规定人们如何具体行为之方式或范型的部分;所谓法律后果,是指法律规则中规定人们在作出符合或不符合行为模式的要求时应当承担相应的结果的部分。

该条款仅是“应当”、“不得”的规定,即行为模式的规定,不存在法律后果的规定,C选项错误。

知识模块:法理学2.关于二条文规定的内容,下列理解正确的是:(2012年卷一第87题)A.均属委任性规则B.均属任意性规则C.均属准用性规则D.均属禁止性规则正确答案:C解析:按照规则内容的确定性程度不同,可以把法律规则分为确定性规则、委任性规则和准用性规则。

所谓确定性规则,是指内容本已明确肯定,无须再援引或参照其他规则来确定其内容的法律规则。

法考主观题用的法条汇编主观题用的法条汇编是指在法律考试中,针对某一特定的法律问题,将相关的法条进行整理和归类,以便考生能够系统地掌握相关法律规定并提供准确的答案。

以下是对一些常见法条的汇编。

1.《中华人民共和国宪法》-纳入考卷的对象较广,常涉及诸如公民权利和义务、国家机构以及法律体系等方面的问题。

-法考常见的宪法条款包括公民权利的保障、国家元首、政府组织和职权分配等。

2.《中华人民共和国刑法》-刑法是法考中重要的考点,常涉及各类犯罪行为的构成要件和法律后果。

-法考常见的刑法条款包括故意杀人罪、盗窃罪、非法经营罪、贪污受贿罪等。

3.《中华人民共和国民法典》-民法典是中国法律领域的重要里程碑,涵盖了人民的民事权益、家庭婚姻、财产继承等多个方面。

-法考常见的民法典条款包括合同法、侵权责任法、婚姻法、继承法等。

4.《中华人民共和国经济合同法》-经济合同法是我国经济活动和商业交易的重要法律基础,对各种商业合同的订立、履行和解决争议等进行了规定。

-法考常见的经济合同法条款包括合同的订立、合同的效力、合同的履行和违约责任等。

5.《中华人民共和国劳动法》-劳动法是保障劳动者合法权益、协调劳动关系的基本法律,对用人单位与劳动者的权益进行了明确规定。

-法考常见的劳动法条款包括工作时间和休假、工资和福利、劳动合同解除、劳动争议等。

6.《中华人民共和国环境保护法》-环境保护法是我国生态文明建设的重要法规,涉及环境资源的保护、环境污染的防治等方面。

-法考常见的环境保护法条款包括环境影响评价、污染物排放达标、环境监测和环境行政处罚等。

7.《中华人民共和国合同法》-合同法是民事法律体系中的核心法律之一,常涉及各种合同的订立、履行和违约等情况。

-法考常见的合同法条款包括合同的无效、合同的变更、合同的违约责任等。

8.《中华人民共和国侵权责任法》-侵权责任法是保护人身权益和财产权益的重要法规,涉及到民事赔偿的主要原则和机制。

-法考常见的侵权责任法条款包括侵权行为的构成、损害赔偿的计算、精神损害赔偿等。

司法考试高分通过学习方法我是2013年通过司法考试的考生,当时复习的时候听很多人说,司法考试就要大量做真题,不用看法条,现在看来,这句话太坑爹了!之所以提笔写这篇文章,还是希望各位考生,要用大量的时间多看看法规书。

我在复习的时候,看着这么多的法条要记,很是头痛!在图书馆里看过很多版本的法规书籍,后来通过师哥师姐的介绍和自己对各种法规书籍的比较,还是决定向大家推荐——《法律法规汇编》这套书籍(指南针编写)。

它的体例清晰、针对性强。

这一套有给力的法规书籍。

说到他的体例在此我引用书上的一段话:比较归纳即【相关法条】同一法律问题,法条与相关司法解释是如何规定的,让您一次“看”够,无须前后翻书,顾“此”失“彼”。

命题角度即【命题角度分析】法条要考什么,怎么考,掌握什么,一目了然。

重点突出即【波浪线、绿底标注重点】指南针准确把握命题方向,重要内容重点掌握,事半功倍。

以练测记【牛刀小试】单纯看法条容易麻木,忽略细节的规定,通过及时“牛刀”小试,发现盲点,深刻掌握法条要领。

我在此还是奉劝各位考生,只有熟练的运用法条,才能取得高分。

而且在今后的工作中也同样可以运用自如。

怎么看司考法条一、什么时间看?对没有法律基础的人而言,应在看书打好基础后再看法条,基础较好的在校研究生或刚毕业的法本则可以直接看法条。

一般的顺序是,先将教材整体看一遍以对内容有系统把握,然后再看法条,看完这一遍书和法条之后作做一套历年真题或模拟题,通过做题查漏补缺,之后再回过头来看法条,越是临近考试阶段越应该看法条。

二、看法条时一定要划上重点有的人爱惜书,看过书后书还是非常洁净一笔不划,这点不用担心指南针命题研究中心在具备准确把握命题方向和引领信息预测先锋的实力基础上,以最专业、最准确的标准整理重点法条(绿色块)、提炼核心词汇(波浪线)。

三、看法条一定要细致不然很容易出现法条看过好几遍,考试时却只知道个大概的情形。

指南针命题研究中心以专业的视角对法条进行解剖,而且细致独到,每册均对该册重要部门法、新法进行法条解剖,实现知识结构化,并附例题,独到再现法条精髓,考眼尽收眼底。

中华人民共和国民法通则(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过1986年4月12日中华人民共和国主席令第37号公布根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正)第一章基本原则第一条【立法目的】为了保障公民、法人的合法的民事权益,正确调整民事关系,适应社会主义现代化建设事业发展的需要,根据宪法和我国实际情况,总结民事活动的实践经验,制定本法。

第二条【调整范围】中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。

第三条【平等原则】当事人在民事活动中的地位平等。

第四条【自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则】民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

【例题】(2012年司法考试试卷三第1题)张某从银行贷得80万元用于购买房屋,并以该房屋设定了抵押。

在借款期间房屋被洪水冲毁。

张某尽管生活艰难,仍想方设法还清了银行贷款。

对此,周围多有议论。

根据社会主义法治理念和民法有关规定,下列哪一观点可以成立?A.甲认为,房屋被洪水冲毁属于不可抗力,张某无须履行还款义务。

坚持还贷是多此一举B.乙认为,张某已不具备还贷能力,无须履行还款义务。

坚持还贷是为难自己C.丙认为,张某对房屋的毁损没有过错,且此情况不止一家,银行应将贷款作坏账处理。

坚持还贷是一厢情愿D.丁认为,张某与银行的贷款合同并未因房屋被冲毁而消灭。

坚持还贷是严守合约、诚实信用【答案】D【考点】诚实信用原则【解析】A项,《民法通则》第4条规定,民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

诚实信用是要求按照市场制度的互惠性行事。

在缔约时,诚实并不欺不诈;在缔约后,守信用并自觉履行。

BC两项,即使张某不具备还贷能力,借贷合同和抵押合同成立,张某应当负担风险履行还贷义务。

D项,社会主义法治理念中公平正义价值要求是每一个社会成员的正当利益和合理诉求平等地在法律中得到表达和体现,公平地得到法律的保障和维护。

国家司法考试卷一(理论法学)历年真题试卷汇编6(总分:60.00,做题时间:90分钟)一、不定项选择题(总题数:30,分数:60.00)1.不定项选择题每题所给的选项中有一个或一个以上正确答案,不答、少答或多答均不得分。

(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 解析:2.甲骑车经过乙公司在小区内的某施工场地时,由于施工场地湿滑摔倒致骨折,遂诉至法院请求赔偿。

由于《民法通则》对“公共场所”没有界定,审理过程中双方对施_丁场地是否属于《民法通则》中的“公共场所”产生争议。

法官参考《刑法》、《集会游行示威法》等法律和多个地方性法规对“公共场所”的规定后,对“公共场所”作出解释,并据此判定乙公司承担赔偿责任。

关于此案,下列哪些选项是正确的?(2014年卷一第55题)(分数:2.00)A.法官对“公共场所”的具体含义的证成属于外部证成√B.法官运用了历史解释方法C.法官运用了体系解释方法√D.该案表明,同一个术语在所有法律条文中的含义均应作相同解释解析:解析:法律适用的过程是一个证成过程,法律证成分为内部证成和外部证成,即法律决定必须按照一定的推理规则从相关前提中逻辑地推导出来,属于内部证成;对法律决定所依赖的前提的证成属于外部证成。

《民法通则》中规定的“公共场所”是法官审理时进行演绎推理(内部证成)的大前提,对“公共场所”具体含义的证成属于外部证成。

A选项正确。

体系解释,是指将被解释的法律条文放在整部法律中乃至整个法律体系中,联系此法条与其他法条的相互关系来解释法律。

历史解释是指依据正在讨论的法律问题的历史事实对某个法律规定进行解释。

本案中,法官参考《刑法》、《集会游行示威法》等法律和地方性法规对“公共场所”的规定后,对“公共场所”作出解释,这属于体系解释,而未涉及历史解释。

法律法规汇编[正文]第一章:宪法法律1.1 宪法1.1.1 宪法的定义1.1.2 宪法修订程序1.1.3 宪法权威性1.2 行政法1.2.1 行政法的概述1.2.2 行政法的基本原则1.2.3 行政法的适用范围1.3 刑法1.3.1 刑法的基本原理1.3.2 刑法的分类1.3.3 刑法的适用条件1.4 民法1.4.1 民法的基本概念1.4.2 民法的分类1.4.3 民法权利与义务:::第二章:行政法规2.1 行政机关组织法规2.1.1 行政机关组织法规概述2.1.2 行政机关设置与职权划分2.1.3 行政机关人员管理2.2 行政许可法规2.2.1 行政许可法规概述2.2.2 行政许可申请程序2.2.3 行政许可条件2.3 行政监察法规2.3.1 行政监察法规概述2.3.2 行政监察机构设置与职责2.3.3 行政监察程序:::第三章:法律解释和意见3.1 最高人民法院解释3.1.1 最高人民法院解释的适用范围3.1.2 最高人民法院解释的效力3.1.3 最高人民法院解释的司法解释3.2 最高人民检察院意见3.2.1 最高人民检察院意见的作用3.2.2 最高人民检察院意见的适用范围3.2.3 最高人民检察院意见的效力:::[结束]本文档涉及附件:附件1、宪法全文;附件2、刑法典;附件3、民法典法律名词及注释:1:宪法:国家的基本法律,规定了国家的组织结构、权力机构、公民的基本权利和义务等内容。

2:行政法:国家对行政行为进行规范的法律法规的总称。

3:刑法:规定了国家对犯罪行为及其主体的认定与处罚等事项的法律体系。

4:民法:调整公民间的财产关系、人身关系以及非法人组织之间的法律关系的法律体系。

国家司法考试卷一(理论法学)历年真题试卷汇编1单项选择题多项选择题不定项选择题1.全面依法治国要求加强和改进立法工作,完善立法体制。

下列哪一做法不符合上述要求?(2016年卷一第3题)(A)A. 改进法律起草机制,重要的法律草案由有关部门组织全国人大专门委员会、全国人大常委会法工委起草B. 完善立法协调沟通机制,对于部门间争议较大的重要立法事项,引入第三方评估C. 完善法规、规章制定程序和公众参与政府立法机制D. 加强法律解释工作,及时明确法律规定含义和适用法律依据解析:完善中国特色社会主义法律体系,是推进全面依法治国的重要方面。

选项A错误。

完善立法体制,需要健全有立法权的人大主导立法工作的体制机制,即须人大主导立法,而不是由有关部门组织,所以A 说法错误。

选项B正确。

关于重要立法事项部门间争议较大时,应当建立立法协调沟通机制,引入第三方评估,充分听取各方意见,使争议得到更加妥善的解决。

选项C正确。

改进政府立法制度建设与制定程序,完善公众参与政府立法机制是完善立法体制的重要方面。

选项D正确。

法律应当具有可预测性,所以法律需要被解释,法律规定的含义和法律的适用依据需要被明确,法律解释是完善立法机制的重要方面。

2.关于贯彻依法治国理念的基本要求,下列哪一说法是不正确的?(2013年卷一第2题)(C)A. 社会成员要知法、信法、守法、用法,这是依法治国方略实施的社会基础B. 依法治国需要与我国不同发展阶段的主要实践结合起来C. 实现依法治国的首要目的是运用法律手段加快解决公共卫生保障、文化教育、保障性住房等领域的现实问题D. 依法治国要求领导干部善于运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾和维护稳定解析:选项A正确。

依法治国的实现需要增强全民的法律意识,需要人民群众知法、信法、守法、用法,为依法治国的实现打好社会基础。

选项B正确。

依法治国的实现不是一蹴而就的,我国不同发展阶段的主要实践,为依法治国提供了宝贵的实践经验,需要我们从中总结经验教训,以更好地发展法治建设事业。

国家司法考试卷一(理论法学)历年真题试卷汇编5(总分62,考试时间90分钟)3. 不定项选择题不定项选择题每题所给的选项中有一个或一个以上正确答案,不答、少答或多答均不得分。

1. 《合同法》第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。

”该条款规定了下列哪一类法律现象的处理原则?(2011年卷一第11题)A. 法律位阶的冲突B. 法律责任的免除C. 法律价值的冲突D. 法律责任的竞合2. 李某向王某借款200万元,由赵某担保。

后李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案。

王某将李某和赵某诉至法院,要求偿还借款。

赵某认为,若李某罪名成立,则借款合同因违反法律的强制性规定而无效,赵某无需承担担保责任。

法院认为,借款合同并不因李某犯罪而无效,判决李某和赵某承担还款和担保责任。

关于该案,下列哪些说法是正确的?(2016年卷一第59题)A. 若李某罪名成立,则出现民事责任和刑事责任的竞合B. 李某与王某间的借款合同法律关系属于调整性法律关系C. 王某的起诉是引起民事诉讼法律关系产生的唯一法律事实D. 王某可以免除李某的部分民事责任3. 某市政府为缓解拥堵,经充分征求广大市民意见,做出车辆限号行驶的规定。

但同时明确,接送高考考生、急病送医等特殊情况未按号行驶的,可不予处罚。

关于该免责规定体现的立法基本原则,下列哪一选项是不准确的?(2011年卷一第10题)A. 实事求是、从实际出发B. 民主立法C. 注重效率D. 原则性与灵活性相结合4. 关于高经理起草的《酒后代驾服务规则》,下列说法不正确的是:(2011年卷一第91题)A. 属于民法商法规则B. 是立法议案C. 是法的正式渊源D. 是规范性法律文件5. 关于我国立法和法的渊源的表述,下列选项不正确的是:(2013年卷一第87题)A. 从法的正式渊源上看,“法律”仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件B. 公布后的所有法律、法规均以在《国务院公报》上刊登的文本为标准文本C. 行政法规和地方性法规均可采取“条例”、“规定”、“办法”等名称D. 所有法律议案(法律案)都须交由全国人大常委会审议、表决和通过6. 卡尔·马克思说:“法官是法律世界的国王,法官除了法律没有别的上司。

经济法中华人民共和国反垄断法(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过2007年8月30日中华人民共和国主席令第68号公布自2008年8月1日起施行)第一章总则第一条为了预防和制止垄断行为,保护市场公平竞争,提高经济运行效率,维护消费者利益和社会公共利益,促进社会主义市场经济健康发展,制定本法。

第二条中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为,适用本法;中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本法。

第三条本法规定的垄断行为包括:(一)经营者达成垄断协议;(二)经营者滥用市场支配地位;(三)具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

第四条国家制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则,完善宏观调控,健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

第五条经营者可以通过公平竞争、自愿联合,依法实施集中,扩大经营规模,提高市场竞争能力。

第六条具有市场支配地位的经营者,不得滥用市场支配地位,排除、限制竞争。

第七条国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。

前款规定行业的经营者应当依法经营,诚实守信,严格自律,接受社会公众的监督,不得利用其控制地位或者专营专卖地位损害消费者利益。

第八条行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,排除、限制竞争。

第九条国务院设立反垄断委员会,负责组织、协调、指导反垄断工作,履行下列职责:(一)研究拟订有关竞争政策;(二)组织调查、评估市场总体竞争状况,发布评估报告;(三)制定、发布反垄断指南;(四)协调反垄断行政执法工作;(五)国务院规定的其他职责。

国务院反垄断委员会的组成和工作规则由国务院规定。

第十条国务院规定的承担反垄断执法职责的机构(以下统称国务院反垄断执法机构)依照本法规定,负责反垄断执法工作。

2024国家司法考试用书

2024年国家统一法律职业资格考试的考生可以选择以下教材作为备考资料:

1. 《国家统一法律职业资格考试:案例分析指导用书》,本书为法考主观题量身定做,根据主观题考查科目及其考点内容,精心编写案例,是参加司法考试人员购买辅导用书时的相对较好的选择。

2. 《法考真题书》,本书为法考主观题专题讲座精讲卷教材,国家法律职业资格考试用书,适合参加司法考试的考生作为参考资料使用。

3. 《法律法规汇编》,本书为教学版,包括9册,内容全面详细,可以作为法律专业学生学习的辅助资料。

4. 《2024年国家统一法律职业资格考试精讲精练阶段》等教材,这些教材内容全面,重点突出,适合考生在备考的不同阶段使用。

以上信息仅供参考,建议考生结合自身情况选择适合自己的备考资料,同时也可以考虑咨询专业人士的意见。

法律援助条例(2003年7月21日国务院令第385号公布自2003年9月1日起施行)第一章总则第一条为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务,促进和规范法律援助工作,制定本条例。

第二条符合本条例规定的公民,可以依照本条例获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。

【例题】(2013年司法考试试卷一第50题)根据《法律援助条例》等规定,下列关于法律援助的哪一说法是不能成立的?A.在共同犯罪案件中,其他犯罪嫌疑人、被告人已委托辩护人的,本人及其近亲属可向法律援助机构提出法律援助申请,法律援助机构无须进行经济状况审查B.律师事务所拒绝法律援助机构的指派,不安排本所律师办理法律援助案件的,由司法行政部门给予警告,责令改正C.我国的法律援助实行部分无偿服务、部分为“缓交费”或“减费”形式有偿服务的制度D.检察院审查批准逮捕时,认为公安机关对犯罪嫌疑人应当通知辩护而没有通知的,应当通知公安机关予以纠正,公安机关应当将纠正情况通知检察院【答案】C【考点】法律援助的对象与范围【解析】C项,根据《法律援助条例》第2条的规定,我国的法律援助全部都是无偿的,不实行“缓交费”或“减费”等形式。

A项,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于刑事诉讼法律援助工作的规定》第2条规定,犯罪嫌疑人、被告人因经济困难没有委托辩护人的,本人及其近亲属可以向办理案件的公安机关、人民检察院、人民法院所在地同级司法行政机关所属法律援助机构申请法律援助。

具有下列情形之一,犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人的,可以依照前款规定申请法律援助:(一)有证据证明犯罪嫌疑人、被告人属于一级或者二级智力残疾的;(二)共同犯罪案件中,其他犯罪嫌疑人、被告人已委托辩护人的;(三)人民检察院抗诉的;(三)案件具有重大社会影响的。

B项,《法律援助条例》第27条规定,律师事务所拒绝法律援助机构的指派,不安排本所律师办理法律援助案件的,由司法行政部门给予警告、责令改正;情节严重的,给予1个月以上3个月以下停业整顿的处罚。

2011年国家司法考试法律法规汇编》目录宪法中华人民共和国宪法 (1)1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过 1982年12月4日全国人民代表大会公告公布施行根据1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》和2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正中华人民共和国宪法修正案 (11)1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过1988年4月12日全国人民代表大会公告公布施行中华人民共和国宪法修正案 (12)1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过 1993年3月29日全国人民代表大会公告公布施行中华人民共和国宪法修正案 (13)1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过 1999年3月15目全国人民代表大会公告公布施行中华人民共和国宪法修正案 (14)2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过2004年3月14日全国人民代表大会公告公布施行反分裂国家法 (15)2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过2005年3月14口中华人民共和国主席令第34号公布自公布之日起施行中华人民共和国立法法 (16)2000年3月15日第九届全国人民代表大会第三次会议通过2000年3月15日中华人民共和国主席令第3l号公布自2000年7月1日起施行中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 (23)1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法>的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法>的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法>的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法>的决定》第四次修正根据2010年3月14曰第十一届全国人民代表大会第三次会议《关于修改<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法>的决定》第五次修正2010年3月14日中华人民共和国主席令第27号公布自公布之日起施行中华人民共和国集会游行示威法 (28)1989年10月31日第七届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过1989年10月31日中华人民共和国主席令第20号公布施行中华人民共和国全国人民代表大会组织法 (31)1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议通过1982年12月10日全国人民代表大会常务委员会委员长令第14号公布施行中华人民共和国国务院组织法 (34)1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议通过 1982年12月10日全国人民代表大会常务委员会委员长令第14号公布施行中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 (35)1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第三次修正根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》第四次修正1984年5月31日第六届全国人民代表大会第二次会议通过根据2001年2月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改(中华人民共和国民族区域自治法)的决定》修正2001年2 71 28日中华人民共和国主席令第46号公布自公布之日起施行中华人民共和国香港特别行政区基本法 (48)1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议通过 1990年4月4日中华人民共和国主席令第26号公布自1997年7月1日起施行中华人民共和国澳门特别行政区基本法 (58)1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议通过1993年3月31日中华人民共和国主席令第3号公布自1999年12月20日起施行中华人民共和国村民委员会组织法 (68)1998年11月4日第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订2010年10月28日中华人民共和国主席令第37号公布自公布之日起施行中华人民共和国城市居民委员会组织法 (71)1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过1989年12月26 日中华人民共和国主席令第21号公布自1990年1月1日起施行中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 (73)2006年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过2006年8月27 日中华人民共和国主席令第53号公布自2007年1月1日起施行经济法中华人民共和国反垄断法 (78)2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过2007年8月30 日中华人民共和国主席令第68号公布自2008年8月1日起施行1993年9月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 1993年9月2日中华人民共和国主席令第10号公布自1993年12月1日起施行中华人民共和国消费者权益保护法 (85)1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过1993年10月31日中华人民共和国主席令第11号公布自1994年1月1日起施行中华人民共和国产品质量法 (88)1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过根据2000年7月 8日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改<中华人民共和国产品质量法>的决定》修正2000年7月8日中华人民共和国主席令第33号公布自2000年9月1日起施行中华人民共和国食品安全法 (93)2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 2009年2月28日中华人民共和国主席令第9号公布自2009年6月1日起施行中华人民共和国商业银行法 (103)1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国商业银行法>的决定》修正中华人民共和国银行业监督管理法 (109)2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过根据2006年lO 月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国银行业监督管理法>的决定》修正中华人民共和国税收征收管理法 (113)1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改<中华人民共和国税收征收管理法>的决定》修正2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订2001年4月28日中华人民共和国主席令第49号公布自2001年5月1日起施行中华人民共和国税收征收管理法实施细则 (120)2002年9月7日中华人民共和国国务院令第362号公布自2002年10月15日起施行中华人民共和国个人所得税法 (128)1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》第一次修正根据1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》第二次修正根据2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》第三次修正根据2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》第四次修正根据2007年12月29曰第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》第五次修正中华人民共和国企业所得税法 (130)2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过2007年3月16日中华人民共和国主席令第63号公布自2008年1月1日起施行中华人民共和国车船税法......-- (134)2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过2011年2月25 目中华人民共和国主席令第43号公布自2012年1月1曰起施行中华人民共和国审计法 (136)1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过根据2006年2月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改<中华人民共和国审计法>的决定》修正中华人民共和国劳动法 (139)1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过 1994年7月5日中华人民共和国主席令第28号公布自1995年1月1日起施行中华人民共和国劳动合同法 (145)2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年6月29 日中华人民共和国主席令第65号公布自2008年1月1日起施行中华人民共和国劳动合同法实施条例 (152)2008年9月3日国务院第二十五次常务会议通过2008年9月18日公布自公布之日起施行中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 (154)2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过2007年12月 29日中华人民共和国主席令第80号公布自2008年5月l目起施行中华人民共和国社会保险法 (158)2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过2010年10月 28日中华人民共和国主席令第35号公布自2011年7月1日起施行中华人民共和国土地管理法 (165)1986年6月25日第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过根据1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改<中华人民共和国土地管理法>的决定》第一次修正 1998年8月29目第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改<中华人民共和国土地管理法>的决定》第二次修正中华人民共和国城市房地产管理法 (172)1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过根据2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国城市房地产管理法>的决定》修正中华人民共和国城乡规划法 (176)2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2007年10月28 日中华人民共和国主席令第74号公布自2008年1月1日起施行中华人民共和国环境保护法 (182)1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过1989年12月26 日中华人民共和国主席令第22号公布自公布之日起施行中华人民共和国环境影响评价法 (185)2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2002年10月28 日中华人民共和国主席令第77号公布自2003年9月1日起施行国际法中华人民共和国缔结条约程序法 (189)1990年12月28日第七届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 1990年12月28日中华人民共和国主席令第37号公布自公布之日起施行中华人民共和国领海及毗连区法 (191)1992年2月25日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过1992年2月25 日中华人民共和国主席令第55号公布自公布之日起施行中华人民共和国专属经济区和大陆架法 (192)1998年6月26日第九届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过1998年6月26日中华人民共和国主席令第6号公布自公布之日起施行中华人民共和国国籍法 (193)1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过 1980年9月10日全国人民代表大会常务委员会委员长令第8号公布自公布之日起施行中华人民共和国公民出境入境管理法 (194)1985年11月22日第六届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过1985年11月22 日中华人民共和国主席令第32号公布自1986年2月1日起施行中华人民共和国外国人人境出境管理法 (195)1985年11月22日第六届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 1985年11月22日中华人民共和国主席令第31号公布自1986年2月1日起施行中华人民共和国引渡法 (197)2000年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过2000年12月28 日中华人民共和国主席令第42号公布自公布之日起施行国际私法中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 (202)2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过2010年10月 28日中华人民共和国主席令第36号公布自2011年4月1日起施行外国人在中华人民共和国收养子女登记办法 (204)1999年5月12日国务院批准1999年5月25日中华人民共和国民政部令第15号发布最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定 (206)2001年12月25日最高人民法院审判委员会第一千二百零三次会议通过2002年2月25日最高人民法院公告公布自2002年3月1日起施行法释[2002]5号关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约 (206)1965年11月15目订于海牙 1991年3月2日第七届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过关于从国外调取民事或商事证据的公约 (209)1970年3月18日订于海牙 1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过最高人民法院、外交部、司法部关于执行《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》有关程序的通知 (213)1992年3月4日外发[1992]8号最高人民法院、外交部、司法部关于我国法院和外国法院通过外交途径相互委托送达法律文书若干问题的通知 (214)1986年8月14目外发[1986]47号司法部、最高人民法院、外交部关于印发《关于执行海牙送达公约的实施办法》的通知 (215)1992年9月19日司发通[1992]093号最高人民法院关于向外国公司送达司法文书能否向其驻华代表机构送达并适用留置送达问题的批复 (216)2002年6月11目最高人民法院审判委员会第一千二百二十五次会议通过 2002年6月18日公布自2002年6月22日起施行法释[2002]15号最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定 (216)2006年7月17曰最高人民法院审判委员会第一千三百九十四次会议通过 2006年8月lO曰公布自2006年8月22日起施行法释[2006]5号最高人民法院关于中国当事人向人民法院申请承认外国法院离婚判决效力问题的批复 (218)1990年8月28日法(民)复[1990]12号最高人民法院关于中国公民申请承认外国法院离婚判决程序问题的规定 (218)1991年7月5日最高人民法院审判委员会第五百零三次会议讨论通过法(民)发[1991] 21号最高人民法院关于执行中外司法协助协定的通知 (219)1988年2月1日法(办)发[1988]3号承认及执行外国仲裁裁决公约 (220)1958年6月10日订于纽约 1959年6月7日生效 1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过最高人民法院关于执行我国加入的《承认及执行外国仲裁裁决公约》的通知 (222)1987年4月10 El 法(经)发[1987]5号最高人民法院关于人民法院处理与涉外仲裁及外国仲裁事项有关问题的通知 (224)1995年8月28日法发[1995]18号最高人民法院关于人民法院裁定撤销仲裁裁决或驳回当事人申请后当事人能否上诉问题的批复 (224)1997年4月23 El 法复[1997]5号最高人民法院关于人民法院撤销涉外仲裁裁决有关事项的通知 (225)1998年4月23日法[1998]40号中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则 (225)中国国际贸易促进委员会/中国国际商会2005年1月11日修订并通过自2005年5月1日起施行最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排 (233)1998年12月30曰最高人民法院审判委员会第一千零三十八次会议通过自1999年3月30日起施行法释[1999]9号最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排 (234)2006年6月12日最高人民法院审判委员会第一千三百九十次会议通过法释[2008]9号最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排 (236)1999年6月18日最高人民法院审判委员会第一千零六十九次会议通过自2000年2月1日起施行法释[2000]3号最高人民法院关于内地与澳门特别行政区法院就民商事案件相互委托送达司法文书和调取证据的安排 (237)2001年8月7日最高人民法院审判委员会第一千一百八十六次会议通过自2001年9月15日起施行法释[2001]26号最高人民法院关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定 (239)2009年2月16日最高人民法院审判委员会第一千四百六十三次会议通过2009年3月9日公布自2009年3月16日起施行法释[2009]2号最高人民法院关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行民商事判决的安排 (240)2006年2月13日最高人民法院审判委员会第一千三百七十八次会议通过2006年3月21 日公布白2006年4月1日起施行法释[2006]2号最高人民法院关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行仲裁裁决的安排 (242)2007年9月17日最高人民法院审判委员会第一千四百三十七次会议通过2007年12月12 日公布自2008年1月1日起施行法释[2007]17号最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的规定 (243)1998年1月15日最高人民法院审判委员会第九百五十七次会议通过自1998年5月26日起施行法释[1998]11号最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的补充规定 (244)2009年3月30日最高人民法院审判委员会第一千四百六十五次会议通过 2009年4月24日公布自2009年5月14日起施行法释[2009]4号最高人民法院关于涉台民事诉讼文书送达的若干规定 (245)2008年4月23日最高人民法院审判委员会第一千四百二十一次会议通过自2008年4月23日起施行法释[2008]4号最高人民法院关于审理涉台民商事案件法律适用问题的规定 (246)2010年4月26日最高人民法院审判委员会第一千四百八十六次会议通过2010年12月27 日公布自2011年1月1日起施行法释[2010]19号最高人民法院关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知 (247)2007年5月22日法[2007]69号最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定 (247)2007年6月11曰最高人民法院审判委员会第一千四百二十九次会议通过自2007年8月8日起施行法释[2007]14号国际经济法联合国国际货物销售合同公约 (249)1980年4月11日订于维也纳 1988年1月1日生效2000年国际贸易术语解释通则 (259)1999年7月国际商会第六次修订2000年1月1日生效ICC跟单信用证统一惯例(UCP600) (289)2006年国际商会修订2007年7月1日生效最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定 (298)2005年10月24日最高人民法院审判委员会第一千三百六十八次会议通过现予公布自 2006年1月1日起施行法释[2005]13号最高人民法院关于审理无正本提单交付货物案件适用法律若干问题的规定 (300)2009年2月16日最高人民法院审判委员会第一千四百六十三次会议通过法释[2009]1号国际商会托收统一规则 (301)国际商会(ICC)出版物第522号 1995年修订 1996年1月1日生效中华人民共和国对外贸易法 (305)1994年5月12日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过2004年4月6日第十届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订中华人民共和国反倾销条例 (309)2001年11月26日中华人民共和国国务院令第328号公布根据2004年3月31曰《国务院关于修改<中华人民共和国反倾销条例>的决定》修订中华人民共和国反补贴条例 (314)2001年11月26日中华人民共和国国务院令第329号公布根据2004年3月31日《国务院关于修改<中华人民共和国反补贴条例>的决定》修订中华人民共和国保障措施条例 (319)2001年11月26日中华人民共和国国务院令第330号公布根据2004年3月31日《国务院关于修改<中华人民共和国保障措施条例>的决定》修订关于解决国家和他国国民之间投资争端公约 (321)1965年3月18日由国际复兴开发银行提交各国政府 1966年10月14日生效 1992年7月1日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准加入司法制度与法律职业道德中华人民共和国人民法院组织法 (329)1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1979年7月5日全国人民代表大会“冬委员会委员长令第3号公布自1980年1月1日起施行根据1983年9月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改<中华人民共和国人民法院组织法>的决定》、1986年12月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改<中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法>的决定》和2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国人民法院组织法>的决定》修正中华人民共和国法官法 (332)1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过根据2001年6月 30日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改<中华人民共和国法官法>的决定》修正2001年6月30日中华人民共和国主席令第53号公布自2002年1月1日起施行。