经济地理学—湖北省产业结构分析(2003)

- 格式:ppt

- 大小:5.46 MB

- 文档页数:16

湖北省产业结构演进机理研究的开题报告

一、选题背景

湖北省位于中国中部,随着长江经济带的发展,湖北省经济也得到了快速发展。

然而,湖北省的产业结构仍然存在不少问题,例如传统产业占比较高、高技术产业发展不足等。

因此,对湖北省的产业结构进行深入研究,探讨其演进机理,对于湖北省实现经济可持续发展具有重要的指导意义。

二、研究内容

本研究计划在相关文献资料的基础上,对湖北省产业结构演进机理展开深入研究。

具体研究内容包括:

1. 湖北省产业结构的现状及存在的问题。

2. 湖北省产业结构演进的历史进程和现状。

3. 影响湖北省产业结构演进的因素分析及其作用机制。

4. 探究湖北省产业结构演进的动力机制和趋势及其影响。

5. 在此基础上提出湖北省产业结构优化调整的对策建议。

三、研究方法

本研究采用文献分析法、统计分析法、案例分析法等方法,结合实地调研、专家访谈等方式,对湖北省产业结构演进机理进行深入研究。

四、预期成果

通过深入研究湖北省产业结构演进机理,可以清晰地把握产业结构的现状和存在的问题,为湖北省经济发展的持续性和稳定性提供参考依据和对策建议。

五、研究的重要性和意义

研究湖北省产业结构演进机理,可以为湖北省实现经济可持续发展提供指导意义,为我国中部地区产业结构优化调整提供典型样本,具有重要的理论和现实意义。

武汉市第一二产业结构浅析改革开放以来,我市产业结构发生了明显变化,这些变化既反映了产业结构演变的一般规律,也体现了我市自身的特点。

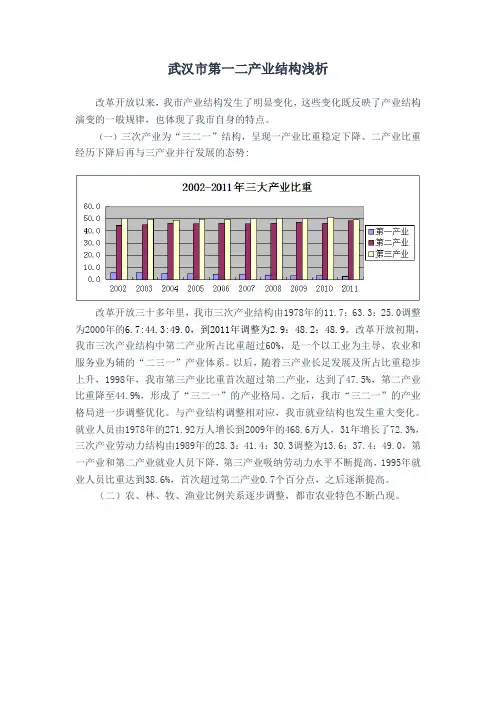

(一)三次产业为“三二一”结构,呈现一产业比重稳定下降、二产业比重经历下降后再与三产业并行发展的态势:改革开放三十多年里,我市三次产业结构由1978年的11.7:63.3:25.0调整为2000年的6.7:44.3:49.0,到2011年调整为2.9:48.2:48.9。

改革开放初期,我市三次产业结构中第二产业所占比重超过60%,是一个以工业为主导、农业和服务业为辅的“二三一”产业体系。

以后,随着三产业长足发展及所占比重稳步上升,1998年,我市第三产业比重首次超过第二产业,达到了47.5%,第二产业比重降至44.9%,形成了“三二一”的产业格局。

之后,我市“三二一”的产业格局进一步调整优化。

与产业结构调整相对应,我市就业结构也发生重大变化。

就业人员由1978年的271.92万人增长到2009年的468.6万人,31年增长了72.3%,三次产业劳动力结构由1989年的28.3:41.4:30.3调整为13.6:37.4:49.0,第一产业和第二产业就业人员下降,第三产业吸纳劳动力水平不断提高,1995年就业人员比重达到38.6%,首次超过第二产业0.7个百分点,之后逐渐提高。

(二)农、林、牧、渔业比例关系逐步调整,都市农业特色不断凸现。

2002-2011年第一产业增加值与速度0.0050.00100.00150.00200.00250.0020022003200420052006200720082009201020110.01.02.03.04.05.06.0增长速度第一产业1978年,我市农、林、牧、渔业占第一产业的比重分别为83.2%、1.6%、12.0%和3.2%,以农业为主的结构特征十分明显。

经过家庭联产承包责任制和市场经济转型,特别是国家解决“三农”问题的各种强农惠农等政策的落实及农业产业化的发展,我市都市农业特点越来越突出。

湖北三大经济结构调整辨析王顺华在应对世所罕见的国际金融危机冲击的5年中,湖北攻坚克难,逆势奋进,经济发展取得了速度加快、总量扩大、质量提升、位次前移的巨大成就,开创了科学发展、跨越式发展的新局面。

与此同时,湖北的经济结构也发生了较大变化。

本文选择三大经济结构调整变化情况进行梳理并作辨析。

一、关于产业结构在应对国际金融危机冲击中,湖北产业结构调整变化是与发展阶段相适应的。

同时也要看到,第三产业特别是服务业发展不够,是湖北的一大短板,应当在发展中补上这一短板。

产业结构又称供给结构,反映了一个地区的生产力发展水平和层次。

衡量产业结构的指标有两个,一是总量构成指标,即三次产业占GDP的比重;二是增量贡献指标,即三次产业对GDP增长的贡献率。

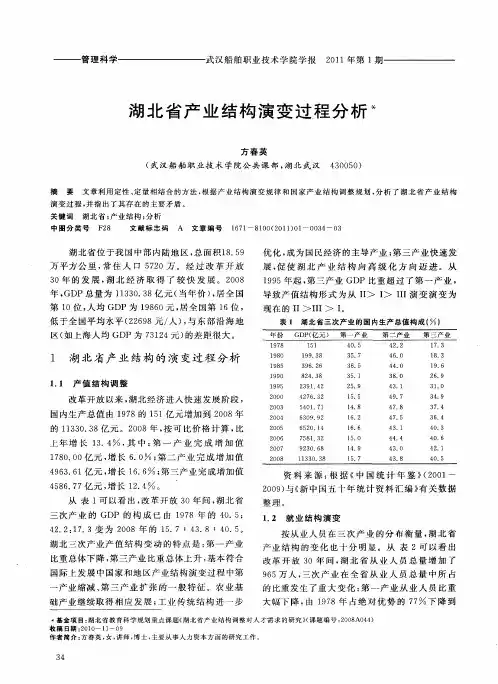

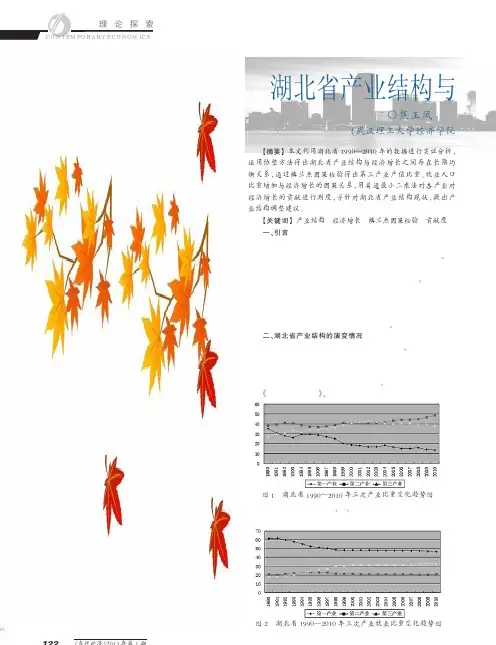

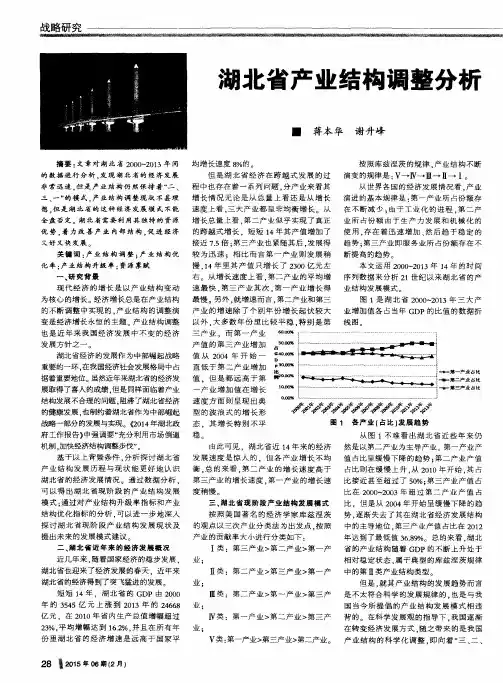

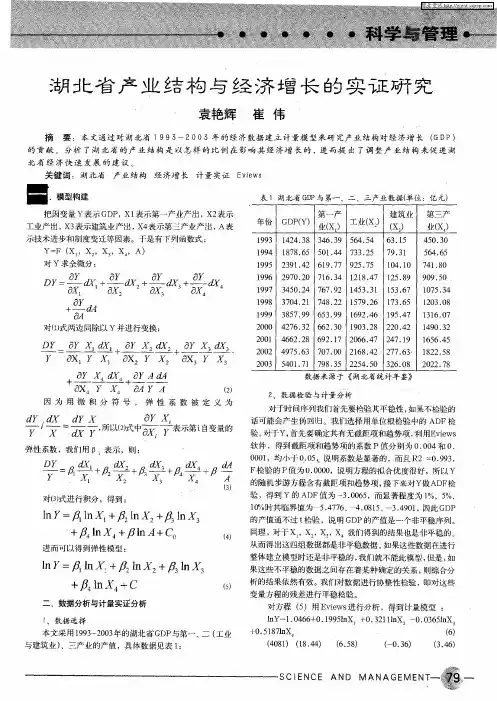

从总量构成看,过去5年,全国三次产业结构由10.8:47.3:41.9调整为10.1:45.3:44.6,湖北三次产业结构由14.8:44.4:40.8调整为12.8:50.3:36.9。

2012年与全国相比,湖北一产业高2.7个百分点,二产业高5个百分点,三产业低7.7个百分点。

从增量贡献看,过去5年,全国三次产业贡献率由3.0:50.7:46.3调整为5.6:49.0:45.4,湖北三次产业贡献率由4.9:50.9:44.2调整为5.1:59.1:35.8。

2012年与全国相比,湖北一产业低0.5个百分点,二产业高10.1个百分点,三产业低9.6个百分点。

上述调整变化表明湖北第三产业发展明显不足。

怎样历史地、辩证地看待这一问题?首先,产业结构与一定的生产力发展水平紧密相联,具有明显的阶段性特征。

从湖北发展历史看,第三产业比重高于第二产业并不一定就是发展的最好时期。

本世纪初期,从2000年到2003年湖北连续4年第三产业比重高于第二产业,但那时的GDP总量不到5000亿元,GDP增速都在10%以下。

恰恰从2004年开始到2012年,第三产业比重低于第二产业,但GDP连续9年以两位数增长,总量超过2万亿元。

湖北省产业结构差异及其演变的实证分析摘要:随着改革的进一步深入,中国已经进入到了经济结构深度调整的关键期、风险全面释放的窗口期。

统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生成了湖北省全体上下的一致共识。

本文通过计算湖北省12个地级市产业结构的地区间专业化指数,实证分析湖北省各地级市产业结构差异的演变规律,并试图寻找区域产业结构和自然资源禀赋、区域经济政策等之间的互动关系。

最后探讨了地方区域经济政策实施的必要性,并具体问题具体分析、因地制宜地提出湖北省区域经济发展对策,希望有利于湖北省的进一步深化改革和区域间的协调发展。

关键词:产业结构;Krugman专业化指数;区域经济政策一、引言一直以来中央把调结构、解决发展中不平衡、不协调、不可持续问题放到一个很重要的位置。

加之近年来,国内外经济环境变得日趋复杂,在保增长的压力之下,地方政府不得不积极从内部找答案、谋发展。

对于像湖北这样一个相对较大的中部省份,区域内部鄂西北、鄂中、鄂东南之间在自然禀赋、基础设施、经济发展等方面存在较大的差异,三次产业从业人员比例不均的情况非常普遍,由此造成了经济发展的差异。

然而在国家实施中部崛起和长江经济带的大背景下,湖北省内的地方区域经济政策配合显得尤为重要,因为国家区域经济政策不可能涵盖到各省下的各个更小的地区。

因此,地方区域经济政策存在必然有其特殊的原因。

湖北各市区应以国家层面的政策为指导,依据本地区的实际情况制定具体的经济发展政策,对缩小各地之间的经济发展差距,实现湖北省经济快速、健康发展具有重要的现实意义。

二、研究综述近年来,关于中国的地区专业化、产业集聚状况的研究有很多,但得出的结论尚存争议。

例如Young(2000)通过对各地国民收入的五个部分(农业、工业、建筑、交通和贸易)以及三次产业相对比重演变的分析,认为中国地区专业化、产业集聚程度在降低。

但是,另外一种观点却认为中国各省区之间的产业专业化是加强的。

例如:范剑勇(2004)通过你地区相对专业化指数和地区间专业化指数,得出了2001年的地区专业化指数比1980年有了显著的提高的结论。

CONTEMPORARYECONOMICS量取值范围的假设,可得:坠s坠b=2(1+β)2k2(2+θ)2(4+θ)γb2>0(27)由价格弹性的定义:e=-dqdppq=1bpq(28)可知,在本模型中,价格弹性e与变量b呈反比关系。

另外,将均衡解s分别对变量k,β,θ,γ求导,得到:dsdk=-4(1+β)2k(2+θ)2(4+θ)bγ<0(29)dsdβ=-4(1+β)k2(2+θ)2(4+θ)bγ<0(30)dsdγ=2(1+β)2k2(2+θ)2(4+θ)bγ2>0(31)dsdθ=2(1+β)2k2(18+14θ+3θ2)(2+θ)4(4+θ)2bγ<0(32)由以上式子可得:命题5:若企业合作创新成功可能性越小,两企业创新能力越强,创新溢出系数越小,产品替代性越弱,产品价格弹性越小,则政府应对企业采取越高的研发补贴比例;若企业合作创新成功可能性越大,两企业创新能力越弱,创新溢出系数越大,产品替代性越强,产品价格弹性越大,则政府应对企业采取越低研发补贴比例。

三、结语本文采用三阶段完全信息动态博弈模型,分析了政府激励行为、企业的合作创新决策和产量竞争行为三者的内在关系,并得到如下结论:一是存在政府补贴的条件下,企业合作创新带来的企业净利润和社会总福利高于企业单独创新的情况,并且在一定的条件下,企业合作创新带来的企业成本节约额高于企业单独创新所带来的成本节约额;二是提高政府补贴比例,将增加企业合作创新的投入,提高产出水平和利润水平;三是根据企业创新成功概率、创新能力、创新溢出水平以及产品的替代性和价格弹性的大小,政府应提供相应的研发补贴。

此研究对企业的竞争和持续发展具有一定的现实意义,并为政府制定补贴政策提供了参考依据。

尽管通过理论模型,我们得出了若干有现实意义的结论,但是仍然存在一些有待拓展的研究领域。

如在有限理性下,考虑运用演化博弈的理论研究企业合作创新决策和产量竞争问题;在信息不对称的条件下,研究政府激励行为和企业的合作创新决策及两者的关系;在市场需求不确定的条件下,研究企业群合作创新决策和政府研发补贴相互关系等。

湖北省产业结构差异及其演变的实证分析摘要:随着改革的进一步深入,中国已经进入到了经济结构深度调整的关键期、风险全面释放的窗口期。

统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生成了湖北省全体上下的一致共识。

本文通过计算湖北省12个地级市产业结构的地区间专业化指数,实证分析湖北省各地级市产业结构差异的演变规律,并试图寻找区域产业结构和自然资源禀赋、区域经济政策等之间的互动关系。

最后探讨了地方区域经济政策实施的必要性,并具体问题具体分析、因地制宜地提出湖北省区域经济发展对策,希望有利于湖北省的进一步深化改革和区域间的协调发展。

关键词:产业结构;Krugman专业化指数;区域经济政策一、引言一直以来中央把调结构、解决发展中不平衡、不协调、不可持续问题放到一个很重要的位置。

加之近年来,国内外经济环境变得日趋复杂,在保增长的压力之下,地方政府不得不积极从内部找答案、谋发展。

对于像湖北这样一个相对较大的中部省份,区域内部鄂西北、鄂中、鄂东南之间在自然禀赋、基础设施、经济发展等方面存在较大的差异,三次产业从业人员比例不均的情况非常普遍,由此造成了经济发展的差异。

然而在国家实施中部崛起和长江经济带的大背景下,湖北省内的地方区域经济政策配合显得尤为重要,因为国家区域经济政策不可能涵盖到各省下的各个更小的地区。

因此,地方区域经济政策存在必然有其特殊的原因。

湖北各市区应以国家层面的政策为指导,依据本地区的实际情况制定具体的经济发展政策,对缩小各地之间的经济发展差距,实现湖北省经济快速、健康发展具有重要的现实意义。

二、研究综述近年来,关于中国的地区专业化、产业集聚状况的研究有很多,但得出的结论尚存争议。

例如Young(2000)通过对各地国民收入的五个部分(农业、工业、建筑、交通和贸易)以及三次产业相对比重演变的分析,认为中国地区专业化、产业集聚程度在降低。

但是,另外一种观点却认为中国各省区之间的产业专业化是加强的。

例如:范剑勇(2004)通过你地区相对专业化指数和地区间专业化指数,得出了2001年的地区专业化指数比1980年有了显著的提高的结论。

《经济地理学》作业一、选择题1、自然条件和自然资源不是产业布局的( )。

A.前提B.基础C.充分条件D.必要条件2、下列关于三次产业分类法,说法不正确的是( )。

A.三次产业分类法的依据和标准是产品的性质和生产过程的特征B.费希尔明确提出了第三次产业的概念,并运用三次产业分类法研究了经济发展与产业结构变化之间的关系C.能广泛接受是因为其有一定的科学依据和较强的实用性D.采矿业按其产品的性质来看,理应划到第一次产业,但实践中常把其列入第二次产业。

3、区位论由()首创。

A.佩鲁B.克拉克C.韦伯D.杜能4、在韦伯工业区位论中,()因素起决定性作用。

A.工资B.运费C.集聚D.原料5、第三产业区别于其他产业的唯一特性是()。

A.易行性B.先行性C.服务性D.普遍性6、我国重庆市市区属于( )类型城市地域形态。

A.团块状B.带状C.星状D.组团式E.一城多镇式7、CBD指()。

A.增长极B.中央商业区C.高技术园区D.城市化8、农业生态系统的要素构成包括()。

A.环境B.植物C.动物D.微生物9、公路运输的特点是( )。

A.直达性和门对门运输B.灵活性强C.运载量小D.运输成本高10、中心地理论认为,商业中心区等级体系的分类和排列,一般要受到( )原则的制约和影响。

A市场最优 B.交通最优 C.效用最优 D.行政最优11、经济地理学是研究( )的一门学科。

A.生产(力)布局(分布)规律B.生产地域综合体C.生产力布局和生产地域综合体D.产业结构和产业布局演变规律12、增长极概念是20世纪50年代初首先由( )所提出的。

A.配弟B. 佩鲁C.克拉克D.库茨涅兹13、下列()项不属于农业生产的特点。

A.经济再生产和自然再生产交织在一起B.强烈的季节性、连续性和周期性C.强烈的地域性D.主要是物理和化学变化过程以及少量的微生物作用和生物工程的活动14、下列工业基地中,()属于临海型工业布局。

A.攀枝花钢铁工业基地B.鞍山钢铁工业基地C.上海宝山钢铁工业基地D.邯郸钢铁工业基地15、运输现象发生的首要前提是()。

湖北省传统产业集群化发展战略及政策华中科技大学教授聂鸣一、传统产业在湖北省经济发展中的地位近20年来,随着以信息技术为核心的新技术革命迅猛发展,催生了建立在最新技术前沿基础上的高新技术产业的快速扩张。

无论是在工业发达国家还是在发展中国家,高技术产业在经济增长中的比重不断增长,对各国未来国际竞争力也产生了决定性的影响。

然而,尽管高技术产业正在经历着迅速增长,但就其规模在整个国民经济中的比例而言,仍处于相对较小的地位。

以高技术产业最发达的美国为例,2000年高技术产业增加值在制造业中的比例约为23%。

对于发展中国家而言,由于仍处于工业化的进程之中,传统产业的发展还未成熟,高技术产业在整个经济中的贡献就更低。

2000年,我国高技术产业的增加值在整个制造业中的比例仅为9.3%,明显低于发达国家的水平。

这实际上是与我国的工业化水平是一致的。

湖北作为中国中部的一个省份,其经济发展水平在国内的地位基本上也处于中等水平,与沿海省份相比,有明显的差距,与西部省份相比,略高于其发展水平。

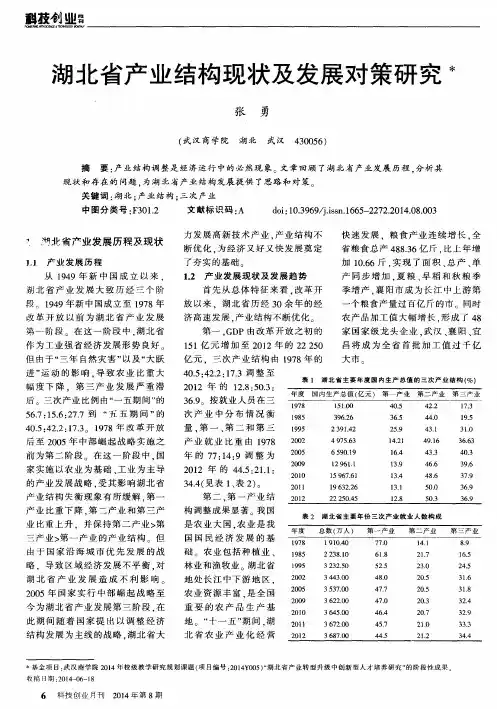

在湖北的产业结构中,传统产业仍处于主导性地位(如表1所示)。

表1 湖北省传统产业(制造业)的地位(1998~2002)单位:亿元年份 1998 1999 2000 2001 2002总产值 2733.06 2831.70 3064.43 3239.51 3583.97传统产业 2573.23 2641.73 2845.82 2971.08 3297.88比重(%) 94.2 93.3 92.9 91.7 92增加值 898.24 945.54 1101.78 1170.48 1072.77传统产业 841.85 879.26 1031.38 1070.94 979.80比重(%) 93.7 93.0 93.6 91.5 91.3来源:根据《湖北统计年鉴》2003、《中国高技术产业统计年鉴》2003整理从表1中可以看出,在过去的5年中,湖北高技术产业虽然取得了高于制造业平均增长率的成绩,但在制造业中的比重不足10%。

湖北国际旅游产业结构效益分析湖北省是中国中部地区重要的旅游目的地之一,拥有丰富的自然风光和灿烂的历史文化,使得该地区的旅游产业一直是该省经济发展的重要支柱之一。

随着国际旅游的兴起和发展,湖北省国际旅游产业也呈现出快速增长的发展态势。

本文将从湖北国际旅游产业的结构和效益两个方面进行分析,以期探讨湖北国际旅游产业的发展状况以及存在的问题,并提出相关建议。

1. 旅游资源丰富湖北省地处中国中部,拥有丰富多彩的自然景观资源,如武当山、三峡、黄鹤楼等,同时还有深厚的历史文化资源,如楚文化、三国文化等。

这些丰富多样的旅游资源为湖北国际旅游产业的发展提供了坚实的基础。

2. 产品多元化湖北国际旅游产品多元化,涵盖了山水风光、历史文化、民俗风情等多个方面。

还有针对不同群体的定制旅游产品,满足国内外游客不同的旅游需求。

3. 基础设施完善湖北省的基础设施建设得到了长足的改善和提升,交通便利、酒店、餐饮等相关服务设施也日益完善,为国际游客提供了良好的旅游环境。

1. 经济效益湖北国际旅游产业的经济效益日益凸显,国际旅游带动了相关产业的发展,促进了当地经济的增长,创造了大量的就业机会,推动了地方居民的收入增加。

2. 社会效益国际旅游业的快速发展也为湖北省的社会发展带来了积极的影响。

通过充分展示当地的自然和文化资源,提高了地方的知名度和美誉度,同时也促进了文化的传承和交流,推动了地区的社会文化的繁荣。

3. 环境效益国际旅游的发展也给湖北省的生态环境带来了一定的挑战,如旅游业对当地自然资源的开发利用可能导致环境污染等问题。

保护好当地的生态环境,加强环保意识,是湖北国际旅游业可持续发展的重要保障。

三、存在的问题及对策建议1. 旅游产品和服务水平有待提升当前湖北国际旅游产业还存在部分旅游产品服务不足和质量不高的问题,需要进一步提升旅游产品的品质和服务水平,以提升游客满意度。

对策建议:加大对旅游产品和服务的培训和引导,提高从业人员的服务意识和专业素养,加强对旅游企业的监管和指导,推动提升旅游产品和服务水平。

湖北省产业集群和特色产业培育武汉大学教授谭力文一、湖北省经济的历史与现状分析1、湖北省经济发展的历史分析①“九省通衢”的来历:农业文化的自然布局②张之洞“湖北新政”,建立了“自相挹注”的近代工业体系,使武汉成为仅次于上海的中国内陆最繁华的国际性大都市,但民国时期却发展缓慢。

③“一五计划”时期,湖北省特别是武汉市成为建设重点,国家着重进行苏联援助的156项工程中,有武汉钢铁公司、武汉重型机床厂、武汉长江大桥、武汉城市火力发电站、汉口港口等重点项目④六十年代——七十年代的“三线布局”,湖北作为三线地区得到了国家的重点投资和建设改革开放后湖北产业结构的调整,出现了武汉家电业、汉正街小商品市场、沙市日用化工品、襄阳电子产业等以轻工业为主的产业的快速发展,在国内一度处于领先地位,但后来纷纷没落。

2、总体经济特征分析(1)湖北省经济运行的总体指标上看,正处于从要素驱动阶段向投资驱动阶段过渡的初始阶段(工业化中期的初始阶段),这同全国总体水平是一致的。

同发达省份相比,湖北省还存在如下特征:1、农业人口依然偏重:2、职工平均工资明显落后于全国平均水平;3、湖北省居民生活水平和增长水平都低于全国平均水平;4、对外依存度低但国内贸易的优势却比较明显,这与湖北省位于全国中部的地理区位有非常直接的关系。

(2)湖北省内部呈现典型的“二元经济”特征首先是“鹤立鸡群”的特大型城市武汉。

武汉是中部地区最具综合竞争力的城市,工业化水平远高于湖北省的总体水平,形成了以制造和高新技术产业为优势产业的产业特征(即轿车制造为重点的现代制造业、光电子信息、钢铁产业、生物工程及新医药产业、环保产业)。

其次是“占据半壁江山”的县域经济。

到2001年底,湖北省有64个县(市),占全省国土面积的82.2%,全省人口的68%,全省国内生产总值的47%,因此对于湖北省经济发展来说至关重要。

从人均GDP,工业占GDP的比重来衡量,湖北县域经济的工业化水平明显落后于全省平均,农业经济特征依旧非常显著。

湖北国际旅游产业结构效益分析湖北省是中国中部地区的一个重要旅游目的地,拥有丰富的自然和人文资源,以及悠久的历史和文化。

随着旅游业的发展,湖北国际旅游产业结构效益也逐渐受到关注。

本文将从产业结构、经济效益和社会效益三个方面对湖北国际旅游产业进行分析,以期为湖北省的旅游产业发展提供参考。

一、产业结构湖北国际旅游产业的结构包括旅游资源开发、旅游接待、旅游经营和旅游服务等方面。

旅游资源开发是旅游产业的基础,湖北拥有武当山、三峡、黄鹤楼等著名景点,以及丰富的民俗风情和特色文化资源。

旅游接待是旅游产业的核心环节,在湖北,旅游接待包括酒店、餐饮、交通等服务,这些服务的数量和质量直接关系到旅游业的发展。

旅游经营是旅游产业的重要组成部分,包括旅行社、导游、旅游商品和旅游活动等,这些组成了旅游业的运营体系。

旅游服务是旅游产业的重要支撑,湖北的旅游服务包括信息咨询、旅游安全、旅游指南等,这些服务直接关系到游客的体验和满意度。

当前,湖北国际旅游产业的结构还存在一些问题,旅游资源开发还不够充分,一些资源没有得到有效开发利用;旅游接待服务水平有待提升,一些景区的基础设施和服务质量有待改进;旅游经营中出现了一些乱象,旅游商品和活动质量不高;旅游服务还不够完善,信息咨询和安全保障还存在一些不足。

二、经济效益湖北国际旅游产业的经济效益显著,旅游业的发展为湖北省的经济增长、就业创业和对外交往做出了积极贡献。

2019年,湖北省国际旅游收入达到了3000亿元,同比增长三成。

旅游业直接贡献了湖北省的GDP,成为湖北经济增长的重要动力之一。

旅游业也带动了相关产业的发展,比如餐饮、交通、零售业等,为湖北省增加了就业机会和创业空间。

旅游业的发展也为湖北的对外交往和文化交流做出了贡献。

湖北的旅游资源吸引了大量来自世界各地的游客,推动了湖北与国际社会的交流,增进了湖北与其他地区的友好关系。

三、社会效益湖北国际旅游产业的发展也带来了一系列的社会效益。

湖北省产业结构的演变、效益性分析及优化

白淑军

【期刊名称】《国土与自然资源研究》

【年(卷),期】2003(000)002

【摘要】从国内生产总值(GDP)的角度,对20多年来全国及湖北省产业结构的历史演化轨迹进行统计分析,就湖北省产业结构演变的过程、特点及变动的效益性进行了分析,进而提出了湖北省产业结构优化、调整的对策.

【总页数】2页(P11-12)

【作者】白淑军

【作者单位】湖北大学商学院,湖北,武汉,43002

【正文语种】中文

【中图分类】F121.3

【相关文献】

1.发展经济学:湖北省产业结构分析及优化对策 [J],

2.技术进步是产业结构高级化演变的基础——马克思关于18世纪产业革命时期产业结构演变的分析及其启示 [J], 陈志友

3.甘肃省产业结构的演变及其协调性、效益性分析 [J], 樊宝平

4.中共湖北省委湖北省人民政府关于着力推进产业结构调整优化升级加快经济发展方式转变的若干意见 [J], ;

5.湖北省产业结构分析及优化对策 [J], 佟香宁;杨钢桥;王绍艳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。