完整word版,休克相关知识点

- 格式:doc

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:7

休克知识点护理总结一、休克的定义休克是指由于多种原因引起的有效循环血量减少或有效循环血容量分布障碍,在一定的时间内,致使细胞氧供应大大减少,病人出现出血性休克或代谢性休克表现,将会诱发对全身器官的进行性损害而导致病人的死亡。

休克的特点:1. 心排出量降低。

2. 组织灌注不良。

3. 组织缺氧,以及细胞代谢不平衡。

4. 并有一个脏器功能不全或衰竭。

二、休克的分类1. 低血容量休克:由于出血过多、过度排尿、全身性灼伤、术后失血等原因,导致有效循环血量减少,从而引起休克。

2. 血管扩张性休克:由于感染、过敏反应、药物、神经因素等引起血管扩张,血管内容积增加,有效循环血容量分布障碍,继而引起休克。

3. 心源性休克:因急性心梗、严重心律失常、心肌病变等引起心排出量急剧下降,继而引起休克。

4. 阻力性休克:主要由于血管内容积分布等原因引起外周血管阻力增加,血压降低,有效循环血容量分布障碍,继而引起休克。

三、休克的临床表现1. 血压下降:收缩压<90mmHg,舒张压<60mmHg。

2. 心率增快:>100次/min。

3. 呼吸急促:>20次/min。

4. 头晕、虚弱、出汗。

5. 神志改变,甚至昏迷。

6. 皮肤苍白、湿冷,毛细血管充盈征阳性。

7. 尿量减少或不通畅。

8. 颈静脉怒张。

四、休克的护理1. 环境准备(1)确保患者呼吸道通畅;(2)保持空气新鲜;(3)采取措施,防止刺激物和诱因引起;(4)严密观察患者的临床症状变化。

2. 维持呼吸道通畅保持呼吸道通畅是治疗休克的关键,患者在休克状态下往往会出现呼吸困难、气道分泌物增多等情况,这时需要采取有效的呼吸道管理措施,如吸痰、气管插管等。

3. 补充液体在休克状态下,患者的有效循环血容量减少,需要及时补充液体以保持血压和灌注器官组织。

常用的液体包括晶体液和胶体液,但要根据患者的情况,合理选择适宜的液体。

4. 维持循环稳定在休克状态下,患者的血压和心率往往会波动不定,护理人员需要密切监测患者的循环指标,及时调整液体和药物的使用,保持循环的稳定。

护理休克知识点总结一、什么是休克休克是指因各种原因导致的重要脏器灌注不足,在一定时间内细胞缺氧、代谢紊乱,从而在体循环和组织器官发生功能障碍和衰竭的病理生理状态。

二、休克的分类休克可分为:低血容量性休克、心源性休克、血管扩张性休克和混合性休克。

1.低血容量性休克:指由于失血(外出血、内出血),大量排尿、呕吐、腹泻等引起的有效血容量减少所致的休克。

2.心源性休克:指因心脏泵功能障碍,心排血量不足,导致外周循环灌注不足,血压下降所致的休克。

3.血管扩张性休克:指由于血管内容量扩大、静脉回流、动脉与或弹性降低,外周阻力减少引起的休克。

4.混合性休克:是指以上三种类型的休克可以同时存在于一个患者的状态,其病理生理机制因各种原因引起。

三、休克的临床表现休克的主要临床表现有:面色苍白,四肢发绀、多汗、心跳加快、呼吸急促、皮肤弹性差、血压下降、尿量减少乃至无尿、意识状态改变等。

低血容量休克:患者出现进行性血压下降,心率加快,进行性全身皮肤湿冷,多汗,四肢发凉,白纸板甲,阴厥,尿量明显减少,瞳孔放大,重度神经功能障碍,昏迷。

心源性休克:患者出现皮肤湿冷,多汗,四肢发凉,明显的水肿,体循环阻力下降伴有全身皮肤湿冷,多汗,四肢发凉,脉压差小,心率可快可慢,神志改变,并有肢端暗紫甚至坏死,白纸板甲,血压进行性下降,尿输出减少,瞳孔放大。

血管扩张性休克:患者表现为面色苍白或发绀,体位低头,烦躁不安,浅而快的呼吸。

脉搏细速,心率快而弱,出汗明显,血压进行性下降或在正常或轻度下降,尿量大幅度减少,甚至无尿,意识状态改变。

四、休克的治疗原则1. 加强监护,保持呼吸道通畅,给予氧气吸入,纠正酸中毒,维持心脏功能。

2. 立即纠正休克的原发病,如止血、输液、升高头端等。

3. 尽早纠正休克的电解质紊乱,滞留毒素以维持体内内环境稳定。

4. 维持一定的组织灌注,改善微环境,预防和治疗感染。

5. 保持感染灶的引流,去除感染灶。

6. 加强呼吸支持,纠正低氧血症。

外科休克知识点总结《外科休克知识点总结:和“休克君”过过招》嘿,大家好啊!今天咱就来唠唠外科休克这个事儿。

话说这休克啊,就像个调皮捣蛋的“休克君”,时不时就来捣乱一下,可得好好了解了解怎么对付它。

咱先来说说休克的原因吧。

那可真是五花八门啊,出血啦、创伤啦、感染啦,就好像是“休克君”的各种武器,冷不丁就给人来一下。

这就像是在路上走着走着,突然被石头绊了一跤,咕咚就倒了。

然后就是休克的表现啦,这就像是“休克君”给我们发出的信号。

脸色苍白、四肢发冷,这就是它在喊:“嘿,我来啦!”还有那脉搏微弱得跟要睡着似的,血压直接往下掉。

这时候可就得赶紧打起精神来,不能让“休克君”得逞啊。

对付“休克君”,咱可得有几招。

首先就得快速补充血容量,这就像是给我们的身体打气,让它有劲儿和“休克君”干架。

液体一输进去,就像是给身体打了一针强心剂,立马精神起来了。

还有就是要调整血管收缩和舒张,让身体的血液循环恢复正常,这就像给马路重新规划一下交通,让车流顺畅起来。

用药也不能含糊啊,那些什么血管活性药物,就像是我们的秘密武器。

用对了,就能把“休克君”赶跑。

不过可别乱用哦,用错了可就麻烦啦。

在和“休克君”过招的过程中,我们还得时刻留意它的动静。

监测各项指标,看看它有没有悄悄搞小动作。

这就像是在战场上,要时刻关注敌人的动向。

哎呀呀,总之呢,外科休克可不是好惹的,但咱也不能怕它。

只要我们了解它的招数,准备好我们的对策,就能把它打得落花流水。

遇到休克别慌张,冷静应对有良方。

按照步骤来处理,健康身体有保障。

希望大家都能和“休克君”过招成功,保持身体棒棒哒!好了,今天的外科休克知识点总结就到这儿啦,朋友们再见啦!嘿嘿!。

休克的知识点总结1. 休克的分类休克根据不同的原因可以分为:失血性休克、感染性休克、心源性休克、过敏性休克和阻塞性休克等。

2. 休克的症状休克的症状包括:出冷汗、心悸、面色苍白、皮肤潮红或湿冷、呼吸急促、血压下降、脉搏弱乏、烦躁不安、神志不清或昏迷等。

3. 休克的处理处理休克的关键在于迅速采取有效的急救措施。

急救措施包括保持患者呼吸道通畅、维持血液循环、保持体温、监测生命体征并及时寻求专业医疗救助。

4. 失血性休克失血性休克是指因失血而导致体循环不足,循环血量减少,引起心脏无法有效泵血,导致血压下降、组织缺血等症状。

常见原因包括外伤、消化道出血、手术出血等。

5. 失血性休克的处理处理失血性休克首先要迅速停止出血,然后输注血液或血浆,同时补充大量的液体以维持循环血量,同时观察患者的生命体征,及时就医。

6. 感染性休克感染性休克是由于感染引起全身炎症反应综合征,血管扩张、血管通透性增加,导致血容量不足、血液分布不均等症状。

感染性休克是严重临床综合征,病死率高。

7. 感染性休克的处理处理感染性休克主要是通过抗生素治疗控制感染,补充液体以维持循环,使用血管活性药物维持血压,对休克原因进行积极的治疗。

8. 心源性休克心源性休克是由心脏疾病引起的休克状态,例如心肌梗死、心力衰竭等。

心源性休克的处理应着重于恢复心肌功能,维持心脏循环功能。

9. 过敏性休克过敏性休克是由于过敏原引起快速且严重的过敏反应,导致全身性血管舒缩、血压急剧下降而发生的休克状态。

处理过敏性休克包括迅速注射肾上腺素、抗组胺药物、维持循环以及寻求专业医疗。

10. 阻塞性休克阻塞性休克是由于血液循环受到阻碍,例如肺动脉栓塞、心包填塞等引起的休克状态。

阻塞性休克的处理应以解除阻塞为主,维持循环功能。

11. 休克的预防预防休克的关键在于及时处理可能引起休克的原因,例如早期处理严重出血、预防感染、控制心脏疾病等。

12. 急救知识对于一般公众来说,了解基本的急救知识才能在休克发生时迅速采取有效的措施,包括CPR、止血措施、急救抬送等。

休克知识点总结大全一、休克的定义休克是指机体受到强烈的外界侵害或内源性异常,导致有效血容量急剧减少,循环衰竭、组织灌注不足及代谢紊乱,甚至导致多脏器功能衰竭的综合症。

二、休克的病因1. 血容量不足型休克:出血、烧伤、脱水、大量丢失体液等;2. 血管张力不足型休克:感染毒素、过敏反应等;3. 心脏泵功能不足型休克:心肌梗死、心肌炎等;4. 分布障碍型休克:脑膜炎、脑损伤等。

三、休克的病理生理1. 血流动力学改变:休克时机体循环血容量急剧减少,血管扩张、外周血管阻力下降,导致有效循环血量减少,组织灌注不足;2. 代谢紊乱:缺氧、 ATP生成受抑制,细胞内能量代谢减慢,细胞内酸中毒;3. 免疫炎症反应:休克时机体炎症反应增强,释放大量炎症介质,进一步加重组织损伤。

四、休克的临床表现1. 心脏系统表现:心率加快、血压下降、心音减弱;2. 呼吸系统表现:呼吸急促、肺部啰音;3. 中枢神经系统表现:头晕、意识障碍;4. 代谢紊乱表现:乏力、皮肤苍白;5. 其他表现:恶心呕吐、腹痛、脉搏细弱等。

五、休克的诊断1. 临床表现:根据患者的临床表现及病史,进行初步判断;2. 实验室检查:血常规、电解质、肝肾功能、凝血功能等检查;3. 影像学检查:心电图、X射线检查、超声心动图等;4. 血流动力学监测:中心静脉压、肺毛细血管楔压、心排血量等检查。

六、休克的治疗1. 急救措施:保持呼吸道通畅、控制出血、给予输液等;2. 血管活性药物:肾上腺素、多巴胺、血管加压素等;3. 液体复苏:晶体液体、胶体液体等;4. 病因治疗:针对不同病因进行相应的治疗;5. 对症支持治疗:维持水电解质平衡、营养支持等。

七、休克的预后休克的预后取决于治疗的及时性和有效性,严重的休克可导致多器官功能衰竭,并危及患者生命。

总结:休克作为一种危重病症,在临床工作中具有较高的发病率和死亡率。

对于休克的认识和治疗至关重要,医务人员应该加强对休克的了解,做好应急处置和治疗。

第五章外科休克休克是由各种病因引起的有效循环血量急剧减少,导致的组织血液灌注不足,全身微循环障碍,造成严重缺血、缺氧,代谢障碍,组织器官功能紊乱,细胞受损的一种严重临床综合征。

本质:氧供给不足,需求增加分类:低血容量休克、感染性、心源性、神经性、过敏性。

、外科最常见: 低血容量休克、感染性休克【病理生理】维持有效循环,保障微循环关注的三个基本条件1.充足的血容量2.足够的心排出量3.适宜的外周血管张力有效循环血量锐减和组织血液灌注不足→微循环的变化,代谢变化,内脏器官的损害(一)为驯化改变1.休克早期:总循环血量↓&动脉血压↓→有效循环血量↓2.休克中期:微循环内动静脉短路和直接通道进一步开放→组织灌注↓→细胞严重缺氧3.休克后期:微循环内血液处于高凝状态→RBC和血小板发生聚集→微血栓形成→弥漫性血管内凝血(DIC)(二)代谢变化1.体内的无氧糖酵解过程成为获得能量的主要途径2.代酸3.细胞内各种膜的屏障功能会受影响(三)内脏器官的继发损害1.肺:低灌注和缺氧→肺毛细血管的内皮细胞和肺泡上皮细胞受损→血管壁能通透性↑→肺间质水肿。

肺泡萎缩、肺不张,急性呼吸窘迫综合症(ARDS)-常发生于休克期内或稳定后4-72h内。

2.肾:肾血管收缩、血流量减少→肾小球滤过锐减→尿量减少3.脑:动脉血压↓→脑灌注压和血流量↓→脑缺氧(CO2)4.心:心率过快→舒张期过短、舒张期压力↓;缺氧和酸中毒可导致心悸损害,当心肌微循环内血栓形成时,还可引起心肌局灶性坏死5.胃肠道:缺血&缺氧→黏膜细胞受损→黏膜糜烂、出血。

受损细胞可释放具细胞毒性的蛋白酶以及多种细胞因子→休克恶化.因肠系膜血管的血管紧张素II受体的密度比其他部位高,故对血管加压物质的敏感性高。

6.肝:在缺血缺氧和血流瘀滞的情况下,肝细胞受损明显。

肝小叶中心坏死。

肝的解毒和代谢能力均↓,可发生内毒素血症。

不可逆【休克代偿期微循环的变化】收缩期微循环的变化:只出不进休克因素→血容量的减少→心输出量下降→(交感-肾上腺系统兴奋)/(儿茶酚胺、肾素-血管紧张素↑)→周围血管强烈收缩→血压稳定→保证心、脑等脏器的血流灌注能量代谢异常:组织O2↓→无氧糖解↑→乳酸盐↑、丙酮酸盐↓酸中毒器官无器质性变化:R↑、P↑、BP正常,脉压差↓,尿↓[临床表现]精神紧张,兴奋或忧虑;口渴;皮肤粘膜苍白;脉搏>100次/min;血压正常或升高,脉压差↓<30mmHg;尿量正常>30ml/h;毛细血管充盈好;休克指数1-1.5(脉率/收缩压)【休克期微循环的变化】微循环的变化:只进不出皮肤和周围脏器血管持续痉挛→组织缺血、缺氧→无氧无氧酵解→(丙酮酸、乳酸等↑)(血管活性物质↑)→微静脉和毛细血管后括约肌关闭→血液淤积→液体外渗→有效循环血量↓能量代谢异常:代谢性酸中毒、细胞水肿、细胞膜通透↑器官器质性变化:呼吸加快、P↑、BP↓,脉压差↓,无尿↓出现意识改变[临床表现]表情淡漠;口干渴;皮肤粘膜苍白,发凉/发冷;脉搏≥120次/min;血压90-70/50-60mmHg,脉压差<20mmHg;尿少≤25ml/h;毛细血管充盈迟缓;休克指数1.5-2.0【休克失代偿期微循环的变化】血流淤滞在微循环→缺氧严重→组织细胞损害,毛细血管通透性→血液浓缩,黏性增大→凝血机制发生紊乱→DIC→微循环衰竭→多脏器功能衰竭能量代谢异常:代谢性酸↑、细线粒体受↑、细胞因子↑器官器质性变化:昏迷、ARDS、肾衰竭、心衰、肝功异常、出血[临床表现]神志模糊或昏迷;口腔干枯、舌干;面色苍白,指端青紫;脉搏≥140次/min或触摸不到;血压60/30-40mmHg;毛细血管无充盈;无尿;休克指数≥2密切观察,早期发现有诱发休克的病因休克的一般监测:精神状态,皮肤黏膜的色泽、湿润,血压、脉搏,尿量临床症状:脉细数>100次/min,或不能触及;尿量<30ml/h,或无尿血压:收缩压<90mmHg;脉压<20mmHg【休克监测】(一)一般检测1.精神状态2.皮肤温度、色泽3.血压:收缩压<90mmHg,脉压差<20mmHg是休克存在的表现4.脉率:休克指数=脉率/收缩压(mmHg),0.5无休克,>1.0-1.5有休克,>2.0严重休克5.尿量:应维持>30ml/H(二)特殊检测1.中心静脉压CVP(0.49-0.98kPa即5-10cmH2O)CVP<5cmH2O(0.49kPa)血容量不足;>15cmH2O(1.47kPa)心功能不全,静脉血管床过度收缩or肺循环阻力增高;>20cmH2O(1.96kPa)充血性心功能衰竭2.肺毛细血管楔压PCWP(0.8-2kPa,即6-15mmHg)PCWP<6mmH g血容量不足;>6mmH g肺水肿3.心排血量CO和心脏指数CI正常:CO:4~6L/min CI:2.5~3.5L/min.m氧供应DO2与心排出量↓,血红蛋白浓度,动脉氧饱和度↓有关4.动脉血气分析动脉血氧分压PaCO2正常值10.7-13.0kPa(80-100mmHg)二氧化碳分压PaCO2正常值4.8-5.8kPa(36-44mmHg)碱剩余BG:-3~+3mmol/L血酸碱度pH5.动脉血乳酸: 7.35-7.45估计休克及复苏的变化趋势;正常值1-1.5mmol/L;eg.乳酸盐/丙酮酸盐(L/P)6.胃肠粘膜内pH(pHi)7.35-7.457.DIC-[DIC的诊断]PLT<80×109/L,凝血酶原时间比对照组PT>3s,血浆纤维蛋白原FBI<1.5g/L,3P试验(+),血涂片破碎RBC >2%,其中三项以上异常【休克的治疗】1.一般紧急治疗积极处理病因,创伤制动,大出血止血,保持呼吸通畅抬高上半身20~30°、下肢抬高15~20°快速建立静脉通路:建立双静脉输液或行颈静脉或锁骨下静脉置管早期予以鼻管or面罩吸氧,保温2.补充血容量先晶体(平衡盐溶液),人工胶体,后输血20-40ml/kg.min生理盐水或林格氏液100-200ml/5-10min羟基淀粉或低分子右旋糖酐或万汶成分输血:RBC,血浆或全血3.积极处理原发病: 边抗休克边手术止血4.纠正酸碱以及电解质平衡的失调:5%碳酸氢钠100-125ml5.血管活性药物的应用原则:在积极补充血容量的前提下适当应用(1)血管收缩剂收缩压70-100mmHg多巴胺2.5-20µg/(kg.min),最常用,兴奋α、β1和多巴胺受体收缩压<70mmHg去甲肾上腺素0.5-30µg/min,兴奋α-受体为主,轻度兴奋β-受体多巴酚丁胺间羟胺((阿拉明)异丙基肾上腺素:β受体兴奋剂(2)血管扩张剂α受体阻断剂:酚妥拉明(间接反射性兴奋β-受体),酚苄明抗胆碱能药:阿托品,山莨菪碱(人工合成品为654-2☞细胞膜稳定剂),东莨菪碱(3)强心剂兴奋α和β肾上腺素能受体兼有强心:多巴胺,多巴酚丁胺,强心苷:毛花甙丙(西地兰),可增强心肌收缩力,减慢心率扩张剂:硝普钠6治疗DIC改善微循环:肝素7.皮质类固醇○1阻断α受体兴奋作用,使血管扩张,降低外周血管阻力,改善微循环○2保护细胞内溶酶体,防止溶酶体破裂○3增强心肌收缩力,增强心排出量○4增进线粒体功能和防止白细胞凝集○5促进糖异生,使乳酸转化为葡萄糖,减轻酸中毒大剂量,静注,1-2次8.其他药物:○1钙通道阻断剂:地尔硫卓,维拉帕米,硝苯地平○2吗啡类拮抗剂-纳络酮氧自由基清除剂-超氧化物歧化酶SOD调节体内前列腺素PGS应用三磷酸腺苷-氯化镁ATP-MgCl2疗法第二节低血容量性休克一.失血性休克1.多见于大血管破裂,失血>20%2.主要表现:CVP ↓,回心血量↓,CO↓所造成的低血压3.治疗:(1)补充血容量根据血压和脉率变化来估计失血量静注平衡盐溶液和人工胶体液维持血红蛋白100g/L,HCT30%补液试验:取等渗盐水250ml,于5-10min内经静脉注射.如血压↑而中心静脉压不变,提示血容量不足;如血压不变而中心静脉压↑0.29-0.49kPa(3-5cmH2O),提示心功不全。

休克理论知识汇总●休克:是指机体有效循环血量减少、组织灌注不足,细胞代谢紊乱和功能受损的病理过程,是一个由多种病因引起的综合征。

分为低血容量性、感染性、心源性、神经性、过敏性休克五类。

(本质是氧供给不足和需求增加;特征是产生炎症介质;治疗的关键环节是恢复对组织细胞的供氧、促进其有效的利用、重新建立氧的供需平衡和保持正常的细胞功能。

)●低血容量性休克:因大量出血或体液丢失,或液体积存于第三间隙,导致循环血量降低而引起的休克。

●感染性休克:亦称脓毒性休克。

是指由微生物及其产物所引起的脓毒病综合征伴休克,常继发于以释放内毒素的革兰阴性杆菌为主的感染。

●多器官功能障碍综合征MODS:是指急性疾病过程中短时间内同时或相继发生两个或两个以上的器官功能障碍。

●全身炎症反应综合征SIRS:全身性感染如得不到控制,由病原菌及其产物内毒素、外毒素和它们介导的各种炎症介质可互相介导,发生级联或网络反应,引起脏器受损和功能障碍,严重者可致感染性休克、多器官功能障碍综合征等。

●急性呼吸窘迫综合征ARDS:是一种由于急性肺损伤引起的急性呼吸衰竭,以严重低氧血症、弥漫性肺部浸润和肺顺应性下降为特征。

●急性肾功能衰竭ARF:各种病因导致的在短时间(几小时至几天)内发生的肾脏功能减退,即溶质清除能力及肾小球滤过率GFR下降,从而导致以水、电解质和酸碱平衡紊乱、氮质血症为主要特征的一组临床病症。

●应激性溃疡SU:是机体受到诸如创伤(包括手术)、烧伤、休克等打击时,由于交感-肾上腺髓质系统兴奋,胃肠血管收缩,血流量减少,胃肠黏膜缺血造成胃肠黏膜的损害。

临床表现为以胃为主的上消化道粘膜发生急性炎症、糜烂或溃疡,严重时可发生大出血或穿孔。

●肠源性感染:因胃肠道缺血缺氧,正常粘膜上皮屏障功能受损,导致肠道内的细菌或其毒素经淋巴或门静脉途径侵害机体,称为细菌移位和内毒素移位,形成~。

●休克指数:常用脉率/收缩压(mmHg)计算休克指数,帮助判定休克的有无和轻重。

心源性休克知识点总结一、病因与发病机制1. 急性心肌梗死:心源性休克最常见的病因之一,当心肌缺血缺氧导致心肌细胞坏死,严重影响心脏泵血功能。

2. 严重心律失常:如室颤、快速性心律失常等均可导致心脏泵血功能严重不足,使心输出血量急剧下降。

3. 急性心肌炎:病毒性心肌炎、细菌性心内膜炎等都可能导致心脏泵血功能受损。

4. 休克性心肌病:由于多种原因导致的心脏收缩力减弱,血液流出心脏减少,进而导致心源性休克。

二、临床表现1. 血流动力学紊乱:包括低血压、心排血量减少、组织灌注不足等。

2. 多脏器功能障碍:如肾功能不全、肝功能不全、肠道缺血坏死等。

3. 血清生化指标异常:如乳酸、血氧饱和度、肌酸激酶等指标异常。

4. 神经系统表现:如头晕、烦躁不安、神志淡漠等。

三、诊断与评估1. 临床表现:患者有下肢湿冷、出汗、烦躁不安、心率快、血压下降等表现。

2. 体征:包括皮肤苍白、夹紧细脉、心率快速、血压下降等。

3. 实验室检查:包括心肌酶谱、血乳酸、动脉血气分析等指标,以评估心肌损伤程度和代谢状态。

4. 影像学检查:如心电图、超声心动图等对心脏结构和功能进行评估。

四、治疗原则1. 及时纠正缺氧:给氧、呼吸机辅助通气等。

2. 激活循环:输液扩容、血管活性药物等。

3. 惩教疗法:控制心肌梗死、心律失常等诱因。

4. 支持疗法:如心电监测、机械辅助循环等支持措施。

五、护理措施1. 严密监测病情变化:包括血氧饱和度、心电监护、动脉血气分析等。

2. 定期评估病情:密切观察患者的生命体征、神志状态等。

3. 给予患者心理支持:安慰和鼓励患者,增强患者的自信心和抗病能力。

4. 配合医生进行治疗:监测患者的用药效果,及时反馈给医生调整治疗方案。

总之,心源性休克是一种常见而严重的心血管系统功能失调疾病,对于医护人员来说需要及时采取措施进行抢救。

同时患者家属也需要了解关于心源性休克的相关知识,以便及时发现和处理患者的病情。

希望这篇文章能够帮助大家更好地了解心源性休克,为患者的抢救和康复提供帮助。

休克知识点笔记休克是一种严重的病理状态,通常由于体内循环系统无法有效地供应血液和氧气而引起。

它是一种严重的医疗紧急情况,如果不及时处理,可能导致器官功能衰竭和死亡。

了解休克的知识点对于应对这种紧急情况至关重要。

本文将逐步介绍休克的定义、类型、症状、常见原因以及急救措施等方面的知识。

1. 休克的定义休克是一种严重的循环系统衰竭状态,通常由于血液和氧气供应不足引起。

病人的体循环功能严重衰竭,导致各种器官无法正常工作。

2. 休克的类型休克可分为多种类型,包括:•血容量减少性休克:由于血液容量减少,导致血液无法有效地供应到身体各个部位。

•血管扩张性(分布性)休克:由于血管扩张,导致血液无法有效地回流至心脏。

•心源性休克:由于心脏无法有效泵血,导致血液无法流通。

•阻塞性休克:由于阻塞血管或血液无法有效流通,导致休克。

3. 休克的症状休克的症状可能因类型和程度而异,常见的症状包括:•皮肤苍白或灰白•冷汗•心跳过速或过缓•血压下降•呼吸急促或浅表•神志不清或意识丧失4. 休克的常见原因休克可以由多种原因引起,以下是一些常见的原因:•大量失血:例如外伤性出血、内脏破裂等。

•全身感染:例如败血症等。

•严重过敏反应:如过敏性休克。

•心脏病:如心肌梗死、心力衰竭等。

•中毒:某些药物或化学物质中毒。

•脱水:如严重腹泻、呕吐等引起的丢失过多体液。

5. 休克的急救措施休克是一种紧急情况,需要迅速采取急救措施。

以下是一些常见的急救步骤:1.确保安全:将病人移到安全的地方,远离任何潜在的危险。

2.拨打急救电话:立即拨打当地的急救电话,寻求专业医疗援助。

3.保持体位:将病人平躺,抬高脚部约30厘米,以促进血液回流至心脏。

4.松开束紧带:如果病人有束紧带,应立即松开,以保证血液供应。

5.维持呼吸道通畅:确保病人的呼吸道通畅,可以采取侧卧位或以其他方式保持呼吸道通畅。

6.保持体温:保持病人的体温,可以使用被子或毛巾等遮盖身体,防止体温过低。

急救医学休克知识点总结一、定义和分类1. 定义:休克是指机体复杂的代偿性生理反应过程中,由于有效循环血量不足,使全身组织细胞缺氧和代谢紊乱,进而导致各器官功能衰竭,并最终威胁生命的严重病理状态。

2. 分类:根据病因和表现可分为:①低血容量性休克;②心源性休克;③分布性休克;④梗阻性休克;⑤神经性休克。

二、临床表现1. 早期表现:面色苍白、皮肤湿冷、出汗、心动过速、血压下降等。

2. 中期表现:四肢变得冰冷、血压持续下降、心率增快、呼吸困难等。

3. 晚期表现:血压极低、虚脱、呼吸浅快、脉搏细弱等。

三、急救处理1. 急救原则:迅速评估患者意识、呼吸、循环状况,并及时进行急救处理。

2. 早期急救:应立即卧患者,保持呼吸道通畅,保持体温及体位,保持心理安慰。

3. 局部急救:如有创伤导致休克,应及时进行止血处理。

4. 输液疗法:对于低血容量性休克,应及时进行输液补液,以维持有效循环血量。

5. 使用药物:根据不同的病因,使用不同的药物进行治疗,如使用血管活性药物、升压药物等。

6. 寻找及处理原发病:在急救过程中,需要寻找并及时处理导致休克的原发病,如创伤、出血、心肌梗死等。

四、并发症和注意事项1. 并发症:休克患者容易出现肾功能不全、多器官功能障碍综合征(MODS)、脑水肿等并发症。

2. 注意事项:随时监测患者的生命体征,定期评估患者的病情变化,及时进行急救处理。

以上是关于急救医学中休克的一些知识点总结,通过对休克的认识和及时有效的急救处理,可以帮助我们挽救更多的生命。

希望大家在日常生活中能够了解休克的相关知识,提高自救能力,也能及时为他人提供急救帮助。

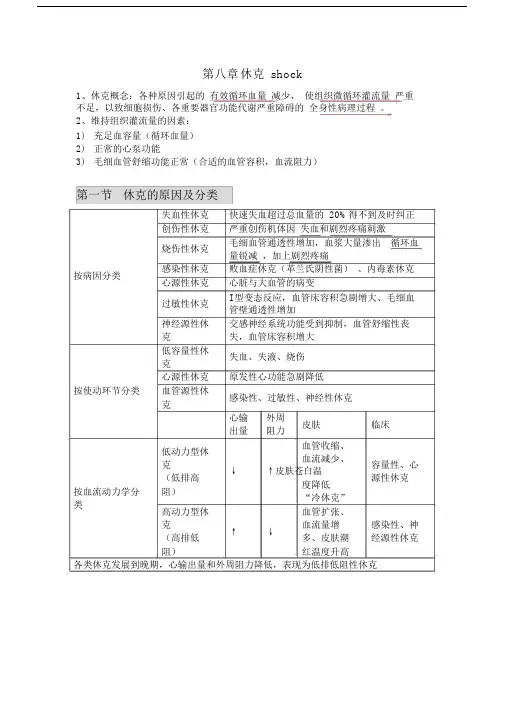

第八章休克shock1、休克概念:各种原因引起的有效循环血量减少,使组织微循环灌流量严重不足,以致细胞损伤、各重要器官功能代谢严重障碍的全身性病理过程。

2、维持组织灌流量的因素:1)充足血容量(循环血量)2)正常的心泵功能3)毛细血管舒缩功能正常(合适的血管容积,血流阻力)第一节休克的原因及分类失血性休克快速失血超过总血量的 20%得不到及时纠正创伤性休克严重创伤机体因失血和剧烈疼痛刺激烧伤性休克毛细血管通透性增加,血浆大量渗出循环血量锐减,加上剧烈疼痛按病因分类感染性休克败血症休克(革兰氏阴性菌)、内毒素休克心源性休克心脏与大血管的病变过敏性休克I 型变态反应,血管床容积急剧增大、毛细血管壁通透性增加神经源性休交感神经系统功能受到抑制,血管舒缩性丧克失,血管床容积增大低容量性休失血、失液、烧伤克心源性休克原发性心功能急剧降低按使动环节分类血管源性休感染性、过敏性、神经性休克克心输外周皮肤临床出量阻力低动力型休血管收缩、血流减少、克容量性、心↓↑皮肤苍白温(低排高源性休克度降低按血流动力学分阻)“冷休克”类高动力型休血管扩张、克↑↓血流量增感染性、神(高排低多、皮肤潮经源性休克阻)红温度升高各类休克发展到晚期,心输出量和外周阻力降低,表现为低排低阻性休克第二节休克微循环障碍的发病机制一、微循环结构与调节迂回通路即真毛细血管通路1、迂回通路开放和关闭的调节:神经因素体液因素交感神经兴奋→关闭缩血管: CA 、ET、AngII 等扩血管:乳酸、组胺、激肽等2、毛细血管灌流的局部反馈调节:3、影响微循环灌流的主要因素:1)有效循环血量2)灌注压3)血流阻力二、休克微循环障碍的分期及其机制休克早期缺血缺氧期休克期淤血缺氧期休克晚期微循环衰竭期(一)缺血缺氧期1、缺血缺氧期微循环的变化1)微循环小血管持续收缩2)毛细血管前阻力↑↑>后阻力↑3)关闭的毛细血管增多4)血液流动:血液经由直捷通路和动静脉短路直接流入微静脉(有效循环血量减少)组织营养血流显著减少5)少灌少流,灌少于流2、微循环缺血缺氧的机制交感 -肾上腺髓质、下丘脑 -垂体 -肾上腺皮质、肾素 -血管紧张素 -醛固酮系统3、微循环缺血缺氧对机体的影响→ 引起皮肤、腹腔内脏和肾等器官发生明显的缺血、缺氧,对整体有一定的代偿意义( 1)有利于维持动脉血压a)回心血量↑自身输血:静脉收缩,动静脉短路开放自身输液;组织间液进入毛细血管醛固酮和 ADH 增多:肾小管重吸收钠与水增多b)心输出量↑心率↑ 收缩力↑ 回心血量↑c)外周阻力↑( 2)血液重新分布,维持心脑血供a)脑血管:交感缩血管纤维分布稀疏,α受体密度低b)冠状动脉扩张:β受体兴奋→扩血管效应>α受体兴奋→ 缩血管效应c)血压维持正常4、微循环缺血期的主要临床表现交感 -儿心脏:心率↑心肌收缩力↑ 收缩压无明显变化肾上腺茶外周阻力↑脉压差显著降低髓质系酚血管:腹腔内脏、皮肤小血肾缺血少尿统兴奋胺管收缩皮肤缺血皮肤苍白、四肢冰冷↑腺体:汗腺分泌增加出冷汗中枢神经系统兴奋焦虑、烦躁不安(二)休克期(淤血缺氧期)1、淤血期微循环的变化a)前阻力血管扩张,微静脉持续收缩b)前阻力<后阻力c)毛细血管开放数目增多d)灌流特点:灌而少流,灌大于流2、微循环变化的发生机制a)微循环对缩血管物质的反应性减低ATP 严重缺乏,钙离子内流减少,血管平滑肌收缩性下降& 酸中毒b)局部扩血管物质增多:腺苷、乳酸、K+ 、氧自由基、白细胞介素 -1、NO、肿瘤坏死因子等c)血细胞粘附、聚集严重,血粘度增大内毒素的作用3、微循环淤血对机体的影响1)有效循环血量进行性减少:血液淤滞在微循环;血浆外渗到组织间隙2)血流阻力进行性增大:血细胞粘附、聚集、血液浓缩3)血压进行性降低:有效循环血量↓外周阻力↓心机舒缩功能障碍,心输出量↓ 4)重要器官供血↓功能障碍4、微循环淤血期的主要临床表现:(三)微循环衰竭期1、衰竭期微循环变化:1)微循环血管麻痹扩张2)血细胞粘附聚集加重,微血栓形成3)灌流特点:不灌不流,灌流停止2、微循环障碍的发生机制:1)微循环血管麻痹扩张2)血细胞粘附、聚集加重3)广泛微血栓的形成3、微循环衰竭对机体的影响:1)弥散性血管内凝血 DIC2)器官灌流减少甚至局部停止3)严重导致多个器官、系统衰竭4、微循环衰竭期的临床表现:1)淤血期症状的进一步加重2)皮肤静脉严重萎缩3)DIC ,脉搏细弱、血压降低4)感觉迟钝,反应性显著降低,嗜睡和意识障碍三、休克的细胞机制1、细胞因子网络平衡紊乱2、自由基生成增多3、离子转运障碍4、细胞信息传递障碍第三节休克中细胞代谢、结构的改变和器官功能障碍一、细胞损伤1.细胞膜结构和功能受损2.线粒体受损3.溶酶体酶释放4.细胞坏死和凋亡二、休克中的代谢障碍1.能量生产严重减少2.钠泵功能障碍:细胞水肿,高钾血症3.糖酵解增加,脂肪氧化不全:酸中毒三、器官功能障碍(一)肾功能衰竭早期(急性肾功能衰竭):肾血流灌注↓→GFR↓→少尿晚期(急性器质性肾衰):持续肾缺血→肾小管坏死→少尿(二)肺功能障碍急性呼吸窘迫综合征:在感染、休克及创伤等病理过程中,特别是在休克恢复期出现的以呼吸窘迫和进行性缺氧为特征的急性呼吸衰竭综合征。

休克护理知识点总结一、休克的定义及分类休克是指机体外周循环血容量下降,心输出量减少或循环阻力降低,导致血液供应不足,细胞缺氧,产生一系列代谢性酸中毒、细胞损伤以及器官功能衰竭的一种病理生理状态。

根据休克的病因和生理学改变,可以将其分为低血容量性休克、心源性休克、分布性休克和阻力性休克。

1. 低血容量性休克:由于出血、脱水、严重脱水和体液丧失等因素导致全身有效循环血容量减少,血容量不足引起的休克。

2. 心源性休克:心脏泵血功能不足,如心功能不全、心肌梗死、心肌炎等因素导致的休克。

3. 分布性休克:血容量正常或增加,但循环血流分布失调,例如感染性休克、神经源性休克等。

4. 阻力性休克:血管扩张或血管阻力下降导致外周阻力减低,如过敏性休克、脑病综合征等。

二、休克护理的基本原则1. 及时评估:对休克患者进行全面、系统的护理评估,包括生命体征监测、病史采集、体格检查等,及时了解患者的病情变化。

2. 维持呼吸道通畅:保持患者呼吸道通畅,及时处理呼吸困难,采用呼吸道管理措施,如吸氧、呼吸机辅助通气等。

3. 维持循环稳定:保持患者血压和心率稳定,防止低血压和心律失常的发生,给予液体复苏和血管活性药物支持。

4. 保持组织灌注:有效保持组织器官的灌注和氧合,维持患者的内环境稳定。

5. 注意营养支持:对休克患者进行适当的营养支持,保证充足的热量和营养,促进休克患者的康复。

6. 加强心理护理:对休克患者进行积极的心理护理,减轻患者的紧张和恐惧情绪,协助其度过难关。

三、休克护理的具体措斀1. 严密观察:对休克患者的病情进行严密观察,包括生命体征、意识状态、皮肤情况、尿量、出血情况等,及时发现患者病情的变化。

2. 维持呼吸道通畅:保持患者呼吸道通畅,及时清除呼吸道分泌物,调整头部姿势,避免发生呼吸道梗阻。

3. 补充液体:对于低血容量性休克患者,及时给予生理盐水、葡萄糖盐水等液体复苏,纠正低血容量状态。

4. 补充营养:建立适当的营养支持方案,包括口服、胃管或静脉输液途径,保证患者的营养需求。

中公教育.给人改变未来的力量医疗卫生:外科护理重要知识点之休克

医疗卫生:外科护理是医疗事业单位考试的重要考察内容,中公卫生人才招聘考试网帮助大家梳理相关内容,以便大家更好地复习和记忆。

休克是机体遭受强烈的致病因素侵袭后,由于有效循环血量锐减,机体失去代偿,组织缺血缺氧,神经-体液因子失调的一种临床症候群。

其主要特点是:重要脏器组织中的微循环灌流不足,代谢紊乱和全身各系统的机能障碍。

临床表现

(1)休克前期:精神紧张,烦躁不安;脸色苍白,四肢湿冷,脉搏加快,呼吸增快血压正常或下降,脉压减小,尿量正常或减少。

(2)休克期:表情淡漠,反应迟钝,皮肤发绀或花斑,四肢冰冷,脉搏细速,呼吸浅促,血压进行性下降,表浅静脉萎缩,毛细血管充盈时间延长,代谢性酸中毒症状;少尿。

(3)休克晚期:意识模糊或昏迷,全身皮肤粘膜明显发绀或花斑,四肢阙冷,脉搏微弱,呼吸不规则,血压测不出,无尿。

例题

休克的概念是?

A.是剧烈的震荡或打击

B.是外周血管紧张性降低所致的循环衰竭

C.是机体对外界刺激发生的应激反应

D.是以血压降低、尿量减少为主要表现的综合征

E.是有效循环血量急剧减少使全身微循环血液灌注严重不足,以致细胞损伤、重要器官机能代谢障碍的全身性病理过程

正确答案:E

北京人事考试网提醒您关注医疗卫生考试阅读资料:

北京医疗卫生考试招考信息汇总北京医疗卫生考试报考指导汇总

北京医疗卫生考试阅读资料汇总北京医疗卫生考试考试题库汇总

医疗卫生考试交流群:336245314

来源:(北京中公未来教育分校数码学习中心)

中公教育.给人改变未来的力量更多医疗卫生考试资料内容点击查询。

第九章休克一、休克的概念和主要临床表现〔一〕概念休克〔shock〕是指机体受到各种强烈有害因素〔如大失血、严峻创伤、严峻感染、过敏反响等〕作用后,血液循环严峻障碍,主要是微循环血液灌流缺乏,导致机体各器官、组织,特别是生命重要器官、组织缺血、缺氧,代谢紊乱,功能障碍,从而严峻危及生命的一种全身性病理过程。

〔二〕、主要临床表现血压下降,心率加快,脉搏细弱,皮肤湿冷,可视粘膜苍白或发绀,尿量减少。

患畜最初烦躁不安,后转为反响迟钝甚至昏迷死亡。

二、休克的原因及类型按发低血容量性休克〔失血性休克、烧伤性休克、脱水性休克〕生原感染性休克〔败血性休克、中毒性休克、内毒素性休克〕因休心源性休克〔心力衰竭〕克可过敏性休克〔过敏反响〕分为神经性休克〔严峻创伤等〕三、休克的发生开展机理〔一〕、休克的共同发病环节1、有效循环血量减少,微循环血液灌流量明显降低各种类型的休克均有有效循环血量减少,但以低血容量性休克时最为显著。

2、心泵衰竭心肌收缩障碍〔如心肌梗死、心肌炎等〕或心脏急性充盈障碍〔如急性心包炎〕时,心输出量减少,导致全身微循环血液灌流缺乏。

心泵衰竭是心源性休克的始动环节,在其他各类型休克中亦起到重要作用。

3、血管舒缩功能异常休克早期,微血管痉挛收缩,休克后期,微血管麻痹扩张。

无论是痉挛收缩还是麻痹扩张,都可使微循环血液灌流量缺乏。

〔二〕休克时微循环障碍及其分期微循环障碍是各类休克发生过程中最后的共同通路。

休克时微循环障碍大致可分为三个阶段,据此,休克可分为三个时期。

图9-1 肌肉内的微循环系统模式图1、微循环缺血缺氧期〔休克早期、微循环血管痉挛期、休克代偿期〕〔1〕微循环的变化及其发生机理由于交感-肾上腺髓质系统高兴,儿茶酚胺大量释放,α-受体占优势的皮肤、粘膜、内脏微循环血管延续痉挛,微循环灌流量大为减少〔大量血液经直捷通路或动静脉吻合枝回心〕,组织缺血缺氧。

与此同时,β-受体占优势的心肌、脑血管血液供给仍较充分。

任务11 归纳休克的原因和分类并分析休克分期及其发生的机理【任务目标】掌握休克发生的原因、机理及机体的影响,掌握休克各阶段动物机体的临床表现特点。

能够辨别动物休克的发展阶段,并实施相应的救治措施。

【基础链接】在学习以下内容之前,建议将以下在基础课当中学过的知识点进行回顾,以便更好地运用。

1.微循环的构成。

2.微循环的血液循环途径。

【内容导入】一头黑白花奶牛患急性乳房炎,体重450kg左右,食欲不振,乳房基部发热,红肿,拒按,精神尚好。

即用青霉素600万IU,链霉素200万IU,0.5%盐酸普鲁卡因20ml,乳房局部封闭注射。

10min该牛出现浑身战粟,后躯瘫软倒地,呼吸急促,张口伸舌。

前胸出汗,结膜发绀。

问题:1.该黑白花奶牛使用青霉素后出现的症状属于那种病例现象?2.为什么会出现呼吸急促,张口伸舌,前胸出汗,结膜发绀?与机体哪些调节有关?【相关知识】休克是指机体受到各种强烈的有害因素作用后,所发生的有效循环血量减少,特别是微循环血液灌流量急剧降低,导致机体各器官、组织(尤其是心、脑等生命重要器官)和细胞缺血、缺氧、代谢絮乱和功能障碍,从而严重危及动物生命活动的一种全身性病理过程。

休克患畜的主要临床表现有:血压下降,心率加快,脉搏濒弱,呼吸浅表,可视黏膜苍白或发绀,体重降低,皮肤湿冷,耳、鼻及四肢末端发凉,尿量减少或无尿,精神沉郁,反应迟钝,甚至昏迷。

一、休克的原因与分类引起休克的原因很多,常见的有严重的创伤、大面积烧伤、大出血、重度脱水、败血症,心肌梗死等。

根据休克的原因不同,可将休克分为以下几种类型。

1.低血容量性休克低血容量性休克是由血容量的急剧减少所引起的休克,常见有以下几种。

(1)失血性休克多见于各种原因引起的急性大失血,导致动脉血压急剧下降而发生休克,如严重外伤、产后大出血、肝脾破裂等。

(2)脱水性休克多见于伴有严重腹泻、高热或中暑,由于大量腹泻或出汗,造成细胞外液大量丧失而脱水的情况。

外科休克知识点总结一、外科休克的定义外科休克是指由不同原因引起的,使全身有效循环血容量明显减少,引起全身灌注不足,造成组织、器官缺血缺氧的临床状态。

导致休克的原因有很多种,包括失血、感染、创伤、手术等。

当机体有效循环血容量严重不足时,全身器官供血量下降,导致全身组织器官缺血缺氧,严重者可导致多器官功能障碍综合征(MOF),是一种威胁患者生命的危急状态。

二、外科休克的病因外科休克的病因包括失血性休克、感染性休克、神经原性休克、心源性休克等。

失血性休克是最常见的一种休克形式,通常由外伤、手术、胃肠道出血等原因导致。

感染性休克则常见于严重感染引起的全身炎症反应综合征(SIRS),导致血管内容积减少,有效循环血容量明显减少,是临床上最常见的一种休克形式。

神经原性休克常见于严重创伤、脑外伤等情况下,交感神经兴奋引起血管扩张,有效循环血容量减少,导致休克。

心源性休克则是由于心脏功能障碍引起心排血量明显减少,引起休克。

三、外科休克的临床表现外科休克的临床表现主要包括血压下降、心率增快、皮肤苍白、出冷汗、四肢发凉、尿量减少等。

患者在休克状态下,由于全身组织器官缺血缺氧,会出现意识改变、多器官功能障碍等临床表现。

对于不同病因引起的休克,其临床表现也有所不同,医生需要通过详细的病史询问、体格检查和必要的实验室检查,来判断患者的休克类型,从而制定合理的治疗方案。

四、外科休克的治疗外科休克的治疗要根据休克的原因进行针对性治疗。

对于失血性休克,需要及时止血、输血,纠正休克。

对于感染性休克,需要积极处理感染灶,对症支持治疗,及时应用抗生素等。

对于神经原性休克,需要合理调理患者的情绪状态,控制疼痛,避免交感神经过度兴奋。

对于心源性休克,需要积极处理心脏功能障碍,维持心脏功能和循环稳定。

此外,对于外科休克患者,还需要注意纠正酸中毒、电解质紊乱,维持水电解质平衡,保持患者的热平衡等。

五、外科休克的并发症及预后外科休克患者由于全身组织器官缺血缺氧,易发生多器官功能障碍综合征(MOF),是休克最常见的并发症之一。

外科休克第一节概论★休克是机体有效循环血容量减少、组织灌注不足,细胞代谢紊乱和功能受损的病理过程。

病理生理有效循环血容量锐减及组织灌注不足,以及产生炎症介质是各类休克共同的病理生理基础。

微循环的变化微循环占总循环量20%。

1.微循环收缩期休克早期,可引起心跳加快、皮肤、骨骼肌和肝、脾、胃肠的小血管收缩使循环血量重新分布,保证心、脑等重要器官的有效灌注。

微循环“只出不进”。

2.微循环扩张期微循环内“只进不出”,此时微循环的特点是广泛扩张,临床上病人表现为血压进行性下降、意识模糊、发绀和酸中毒。

3.微循环衰竭期并发DIC。

▲临床表现1.休克代偿期表现为精神紧张、兴奋或烦躁不安、脉压差小、尿量减少等。

2.休克抑制期休克的监测通过监测不但可了解病人病情变化和治疗反应,并为调整治疗方案提供客观依据。

▲(一)一般监测1.精神状态2.皮肤温度、色泽3.血压血压并不是反映休克程度最敏感的指标。

通常认为收缩压<90mmHg、脉压<20mmHg是休克存在的表现;血压回升、脉压增大则是休克好转的征象。

4.脉率脉率的变化多出现在血压变化之前。

常用脉率/收缩压(mmHg)计算休克指数,帮助判定休克的有无及轻重。

指数为0.5多提示无休克;>1.0--1.5提示有休克;>2.0为严重休克。

5.尿量尿量<25ml/h、比重增加者表明仍存在肾血管收缩和供血量不足;当尿量维持在30ml/h以上时,则休克已纠正。

(二)特殊监测1.中心静脉压(CVP) CVP的正常值为0.49~0.98kPa(5~lOcmH20)。

2.肺毛细血管楔压(PCWP)3.心排出量(CO)和心脏指数(CI)4.动脉血气分析5.动脉血乳酸盐测定监测有助干估计休克及复苏的变化趋势。

正常值为1~1.5mmol/L,危重病人允许到2mmol/L。

▲治疗1.一般紧急治疗采取头和躯干抬高20°~30°、下肢抬高15°~20°体位,以增加回心血量。

第八章休克shock

1、休克概念:各种原因引起的有效循环血量减少,使组织微循环灌流量严重不足,以致细胞损伤、各重要器官功能代谢严重障碍的全身性病理过程。

2、维持组织灌流量的因素:

1)充足血容量(循环血量)

2)正常的心泵功能

3)毛细血管舒缩功能正常(合适的血管容积,血流阻力)

第一节休克的原因及分类

第二节休克微循环障碍的发病机制一、微循环结构与调节

迂回通路即真毛细血管通路1、迂回通路开放和关闭的调节:

2、毛细血管灌流的局部反馈调节:

3、影响微循环灌流的主要因素:

1)有效循环血量

2)灌注压

3)血流阻力

二、休克微循环障碍的分期及其机制

(一)缺血缺氧期

1、缺血缺氧期微循环的变化

1)微循环小血管持续收缩

2)毛细血管前阻力↑↑>后阻力↑

3)关闭的毛细血管增多

4)血液流动:血液经由直捷通路和动静脉短路直接流入微静脉(有效循环血量

2、微循环缺血缺氧的机制

交感-肾上腺髓质、下丘脑-垂体-肾上腺皮质、肾素-血管紧张素-醛固酮系统

3、微循环缺血缺氧对机体的影响

→引起皮肤、腹腔内脏和肾等器官发生明显的缺血、缺氧,对整体有一定的代偿意义

(1)有利于维持动脉血压

a)回心血量↑

自身输血:静脉收缩,动静脉短路开放

自身输液;组织间液进入毛细血管

醛固酮和ADH增多:肾小管重吸收钠与水增多

b)心输出量↑

心率↑ 收缩力↑ 回心血量↑

c)外周阻力↑

(2)血液重新分布,维持心脑血供

a)脑血管:交感缩血管纤维分布稀疏,α受体密度低

b)冠状动脉扩张:β受体兴奋→扩血管效应>α受体兴奋→缩血管效应

c)血压维持正常

(二)休克期(淤血缺氧期)

1、淤血期微循环的变化

a)前阻力血管扩张,微静脉持续收缩

b)前阻力<后阻力

c)毛细血管开放数目增多

d)灌流特点:灌而少流,灌大于流

2、微循环变化的发生机制

a)微循环对缩血管物质的反应性减低

ATP&酸中毒

b)局部扩血管物质增多:K+、氧自由基、白细胞介素-1、NO、肿

瘤坏死因子等

c)血细胞粘附、聚集严重,血粘度增大

内毒素的作用

3、微循环淤血对机体的影响

1)有效循环血量进行性减少:

血液淤滞在微循环;血浆外渗到组织间隙

2)血流阻力进行性增大:

血细胞粘附、聚集、血液浓缩

3)血压进行性降低:

有效循环血量↓ 外周阻力↓心机舒缩功能障碍,心输出量↓

4)重要器官供血↓功能障碍

4、微循环淤血期的主要临床表现:

(三)微循环衰竭期

1、衰竭期微循环变化:

1)微循环血管麻痹扩张

2)血细胞粘附聚集加重,微血栓形成

3)灌流特点:不灌不流,灌流停止

2、微循环障碍的发生机制:

1)微循环血管麻痹扩张

2)血细胞粘附、聚集加重

3)广泛微血栓的形成

3、微循环衰竭对机体的影响:

1)弥散性血管内凝血DIC

2)器官灌流减少甚至局部停止

3)严重导致多个器官、系统衰竭

4、微循环衰竭期的临床表现:

1)淤血期症状的进一步加重

2)皮肤静脉严重萎缩

3)DIC,脉搏细弱、血压降低

4)感觉迟钝,反应性显著降低,嗜睡和意识障碍

三、休克的细胞机制

1、细胞因子网络平衡紊乱

2、自由基生成增多

3、离子转运障碍

4、细胞信息传递障碍

第三节休克中细胞代谢、结构的改变和器官功能障碍

一、细胞损伤

1.细胞膜结构和功能受损

2.线粒体受损

3.溶酶体酶释放

4.细胞坏死和凋亡

二、休克中的代谢障碍

1.能量生产严重减少

2.钠泵功能障碍:细胞水肿,高钾血症

3.糖酵解增加,脂肪氧化不全:酸中毒

三、器官功能障碍

(一)肾功能衰竭

早期(急性肾功能衰竭):肾血流灌注↓→GFR↓→少尿

晚期(急性器质性肾衰):持续肾缺血→肾小管坏死→少尿

(二)肺功能障碍

急性呼吸窘迫综合征:在感染、休克及创伤等病理过程中,特别是在休克恢复期出现的以呼吸窘迫和进行性缺氧为特征的急性呼吸衰竭综合征。

*肺出现严重的肺水肿、出血、充血、血栓形成、肺不张以及肺泡内透明膜形成等病理变化。

(三)心功能障碍

冠脉血流量↓

心肌耗氧量↑

酸中毒及高钾血症→心肌收缩力↓

心肌内DIC

多种毒性因子抑制心功能

(四)消化系统功能障碍

(五)脑功能改变

(六)多系统器官功能衰竭

第四节休克的防治原则

一、积极预防休克的发生

二、早期发现,及时合理治疗

1、补充循环血量“需多少,补多少”

2、纠正酸中毒和电解质紊乱

3、合理使用血管活性药物

三、预防和治疗器官功能障碍。