高鸿业版 宏观经济学 第23章 西方经济学与中国

- 格式:pdf

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:31

高鸿业《西方经济学(宏观部分)》必考名词解释背诵版第十二章国民收入核算1.宏观经济学答:相对“微观经济学”而言,宏观经济学是一种现代的经济分析方法。

它以国民经济总体作为考察对象,研究经济生活中有关总量的决定与变动,解释失业、通货膨胀、经济增长与波动、国际收支与汇率的决定和变动等经济中的宏观整体问题,所以又称之为总量经济学。

宏观经济学的中心和基础是总需求—总供给模型。

具体来说,宏观经济学主要包括总需求理论、总供给理论、失业与通货膨胀理论、经济增长和经济波动理论、开放经济理论以及宏观经济政策等内容。

2.国内生产总值答:国内生产总值(G D P)是指经济社会(即一国或一地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。

G D P是一国范围内生产的最终产品的市场价值,因此是一个地域概念,而与此相联系的国民生产总值(G N P)则是一个国民概念,乃指某国国民所拥有的全部生产要素在一定时期内所生产的最终产品的市场价值。

G D P一般通过支出法和收入法两种方法进行核算。

用支出法计算的国内生产总值等于消费、投资、政府购买和净出口之和;用收入法计算的国内生产总值等于工资、利息、租金、利润、间接税、企业转移支付和折旧之和。

3.储蓄—投资恒等式答:储蓄—投资恒等式是分析宏观经济行为十分重要的一个命题。

根据国民收入构成的基本公式可得出两部门、三部门和四部门经济的储蓄—投资恒等式分别为I S =、()I S T G =+-和()()r I S T G M X K =+-+-+。

需要注重的是,储蓄—投资恒等式是定义恒等,没有实际意义。

这里的恒等是从国民收入会计的角度,就整个经济而言,事后的储蓄(私人储蓄、政府储蓄以及外国对本国的储蓄)和事后的投资总量相等,而后面分析宏观经济均衡时投资等于储蓄,是指计划投资(事前投资)等于计划储蓄(事前储蓄)所形成的经济均衡状态。

4.G D P 折算(平减)指数答:G D P 折算(平减)指数是名义G D P 和实际G D P 的比率。

高鸿业教授主编的国家级重点教材《西方经济学》(宏观经济学)含教学辅导和习题解答【专业版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)下篇宏观经济学前言本书与教育部组编、中国人民大学高鸿业教授主编的国家级重点教材《西方经济学》(包括宏、微观部分)配套使用。

每一章均有两部分内容:学习指导与习题解答。

学习指导包括各章的学习目的、学习要求和学习方法、内容要点和基本概念等内容,针对性强,主要帮助学生从总体上把握教材内容;习题解答包括各章的判断正误并解释原因、选择正确答案、计算、分析讨论等形式,这里有的是对教材中每一章后面的“复习与思考”题做的解答,还有的是对不脱离教材知识基础上的重要问题的解答,对学生加深、巩固所学知识和准备考试有很大帮助。

另外,本书有一个最大的特色,我们在本书的开始,设了一个名为“学习提速”的部分,用图示、图表、文字说明等各种形式总结和概括了教材的整个体系,各章的重点难点,将各章的知识点连接起来。

这些对帮助学生更好的学习西方经济学非常有利。

本书由山东财政学院西方经济学教研室的部分教师集体完成,本书是我们长期教学实践经验的结晶。

我们在长期的西方经济学的教学实践中,总结出了非常好的学习西方经济学的方法,在此汇集成册,以期能对学习西方经济学的读者有所帮助。

本书是为适应高等学校的学生学习西方经济学的需要,也是为适应高校开设西方经济学的教学需要而编写的,将作为教师讲授西方经济学的参考书,更是学生学习西方经济学的辅助用书。

由于我们水平有限,书中难免有不当之处,敬请读者批评指正。

第十三章西方国民收入核算·学习指导学习目的:国民收入的决定是宏观经济学的核心问题。

本章的主要任务就是介绍国民收入的概念以及国民收入核算的基本原理,以便为后面将要展开的国民收入决定问题的分析做好准备。

学习要求:了解宏观经济运行中各部门的关系,准确把握GDP的概念,掌握国民收入核算的方法(尤其是支出法),弄清储蓄—投资恒等式的确切含义。

高鸿业第四版《西方经济学》(微观、宏观)讲义第四版的主要修改和增删之处可分为微观、宏观和总论这三个部分加以说明:第一,微观部分的变动有六点:(1)对无差异曲线和预算线以小注的形式作了进一步的补充说明;(2)删去过多的或具有重复性的习题(3)对实证方法和规范方法添增课较多的说明(4)对产量的利润最大化和要素需求的利润最大化的关系做了补充(5)扩充了社会福利函数方面的内容,添加了“惯性和均衡的多样性"一小节,并完善了对目前为福利经济学所关注的“效率与公平”的表述,以便使教材更能反映这些微观经济学较新的发展。

(6)对第十章社会福利函数一节的内容做了比较详尽的补充,以便使学员较全面的理解该节内容的较新发展对宏观的变动,主要有以下五点:(1)对国民收入核算一章的部分内容进行了改写,以避免阅读时可能存在的误解之处(2)在第十七章中,对总供给曲线添增了一些微观方面的解释(3)删去第二十章第六节“调整内部均衡和外部均衡的政策”。

因为,各国经济交往日益频繁,特别是经济全球化使得调整的政策越来越为复杂,其内容已超过一本普通教材的范围.(4)对第二十二章中的新凯恩斯主义的总供给理论做了一些补充说明,以使读者能够更好的理解该部分的内容(5)更新了宏观部分的一些数据第三,在总体方面,第四版的第二十三章中,添增了西方学者“忽视道德的必要性”一节,以便使读者一方面知悉西方经济学的一个缺点,另一方面又能看到西方经济学的一些较新的发展。

第一章西方经济学基本问题第一节稀缺性与选择(一)稀缺性和经济问题稀缺性的含义:生产资源的相对有限性、资源的稀缺性与经济问题,由于资源稀缺性的存在,使得人们必须考虑如何使用有限的相对稀缺的生产资源来满足无限多样化的需要。

这就是所谓的" 经济问题".生产资源或生产要素主要包括的成分:经济社会中的生产资源也叫生产要素,主要包括:资本(其价格为利息)、土地(其价格为地租)、劳动(其价格为工资)。

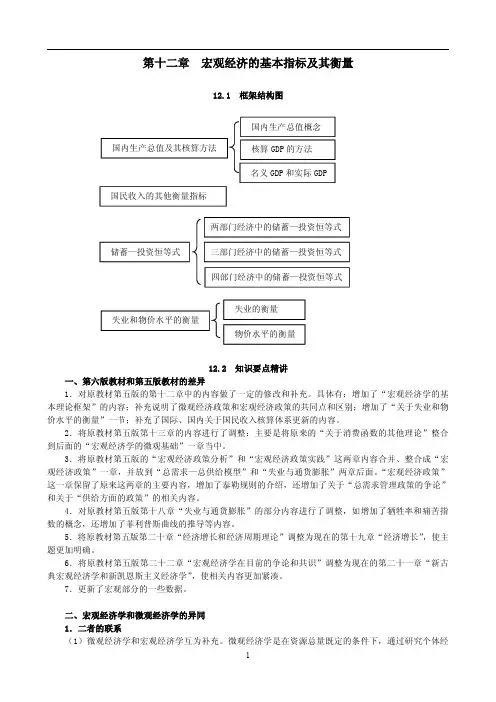

第十二章宏观经济的基本指标及其衡量12.1框架结构图12.2知识要点精讲一、第六版教材和第五版教材的差异1.对原教材第五版的第十二章中的内容做了一定的修改和补充。

具体有:增加了“宏观经济学的基本理论框架”的内容;补充说明了微观经济政策和宏观经济政策的共同点和区别;增加了“关于失业和物价水平的衡量”一节;补充了国际、国内关于国民收入核算体系更新的内容。

2.将原教材第五版第十三章的内容进行了调整:主要是将原来的“关于消费函数的其他理论”整合到后面的“宏观经济学的微观基础”一章当中。

3.将原教材第五版的“宏观经济政策分析”和“宏观经济政策实践”这两章内容合并、整合成“宏观经济政策”一章,并放到“总需求—总供给模型”和“失业与通货膨胀”两章后面。

“宏观经济政策”这一章保留了原来这两章的主要内容,增加了泰勒规则的介绍,还增加了关于“总需求管理政策的争论”和关于“供给方面的政策”的相关内容。

4.对原教材第五版第十八章“失业与通货膨胀”的部分内容进行了调整,如增加了牺牲率和痛苦指数的概念,还增加了菲利普斯曲线的推导等内容。

5.将原教材第五版第二十章“经济增长和经济周期理论”调整为现在的第十九章“经济增长”,使主题更加明确。

6.将原教材第五版第二十二章“宏观经济学在目前的争论和共识”调整为现在的第二十一章“新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学”,使相关内容更加紧凑。

7.更新了宏观部分的一些数据。

二、宏观经济学和微观经济学的异同1.二者的联系(1)微观经济学和宏观经济学互为补充。

微观经济学是在资源总量既定的条件下,通过研究个体经国内生产总值及其核算方法国内生产总值概念核算GDP 的方法储蓄—投资恒等式两部门经济中的储蓄—投资恒等式三部门经济中的储蓄—投资恒等式四部门经济中的储蓄—投资恒等式国民收入的其他衡量指标名义GDP 和实际GDP失业和物价水平的衡量失业的衡量物价水平的衡量济活动参与者的经济行为及其后果来说明市场机制如何实现各种资源的最优配置;宏观经济学则是在资源配置方式既定的条件下研究经济中各有关总量的决定及其变化。

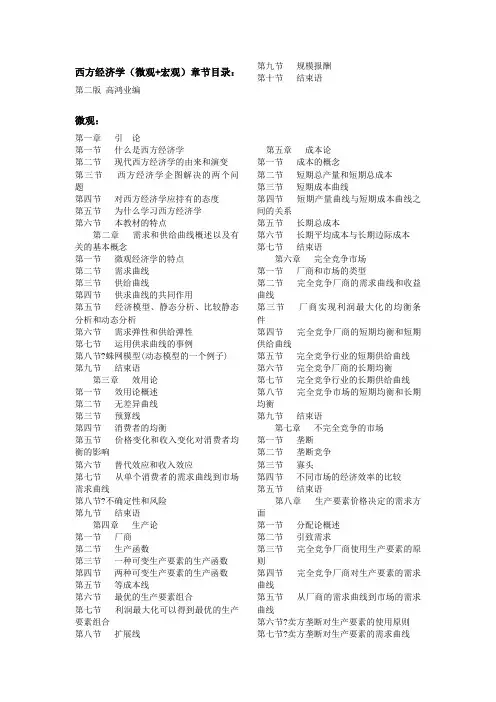

西方经济学(微观+宏观)章节目录:第二版高鸿业编微观:第一章引论第一节什么是西方经济学第二节现代西方经济学的由来和演变第三节西方经济学企图解决的两个问题第四节对西方经济学应持有的态度第五节为什么学习西方经济学第六节本教材的特点第二章需求和供给曲线概述以及有关的基本概念第一节微观经济学的特点第二节需求曲线第三节供给曲线第四节供求曲线的共同作用第五节经济模型、静态分析、比较静态分析和动态分析第六节需求弹性和供给弹性第七节运用供求曲线的事例第八节?蛛网模型(动态模型的一个例子) 第九节结束语第三章效用论第一节效用论概述第二节无差异曲线第三节预算线第四节消费者的均衡第五节价格变化和收入变化对消费者均衡的影响第六节替代效应和收入效应第七节从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线第八节?不确定性和风险第九节结束语第四章生产论第一节厂商第二节生产函数第三节一种可变生产要素的生产函数第四节两种可变生产要素的生产函数第五节等成本线第六节最优的生产要素组合第七节利润最大化可以得到最优的生产要素组合第八节扩展线第九节规模报酬第十节结束语第五章成本论第一节成本的概念第二节短期总产量和短期总成本第三节短期成本曲线第四节短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系第五节长期总成本第六节长期平均成本与长期边际成本第七节结束语第六章完全竞争市场第一节厂商和市场的类型第二节完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线第三节厂商实现利润最大化的均衡条件第四节完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线第五节完全竞争行业的短期供给曲线第六节完全竞争厂商的长期均衡第七节完全竞争行业的长期供给曲线第八节完全竞争市场的短期均衡和长期均衡第九节结束语第七章不完全竞争的市场第一节垄断第二节垄断竞争第三节寡头第四节不同市场的经济效率的比较第五节结束语第八章生产要素价格决定的需求方面第一节分配论概述第二节引致需求第三节完全竞争厂商使用生产要素的原则第四节完全竞争厂商对生产要素的需求曲线第五节从厂商的需求曲线到市场的需求曲线第六节?卖方垄断对生产要素的使用原则第七节?卖方垄断对生产要素的需求曲线第八节?买方垄断情况下生产要素的价格和数量的决定第九节结束语第九章生产要素价格决定的供给方面第一节对供给方面的概述第二节劳动供给曲线和工资率的决定第三节土地的供给曲线和地租的决定第四节资本的供给曲线和利息的决定第五节?欧拉定理第六节洛伦兹曲线和基尼系数第七节结束语第十章一般均衡论第一节局部均衡和一般均衡第二节瓦尔拉斯一般均衡理论第三节?一般均衡理论的发展和现状第四节结束语第十一章福利经济学第一节实证经济学和规范经济学第二节判断经济效率的标准第三节交换的帕累托最优条件第四节生产的帕累托最优条件第五节交换和生产的帕累托最优条件第六节完全竞争和帕累托最优状态第七节社会福利函数第八节市场社会主义的理论基础第九节结束语第十二章市场失灵和微观经济政策第一节垄断第二节外部影响第三节公共物品第四节不完全信息第五节结束语第六节微观经济学结束语宏观:第十三章西方国民收入核算第一节宏观经济学的特点第二节国内生产总值第三节核算国民收入的两种方法第四节从国内生产总值到个人可支配收入第五节国民收入的基本公式第六节名义GDP和实际GDP第七节结束语第十四章简单国民收入决定理论第一节均衡产出第二节凯恩斯的消费理论第三节?其他关于消费函数的理论第四节两部门经济中国民收入的决定及变动第五节?简单收入决定的动态模型第六节乘数论第七节三部门经济的收入决定及乘数第八节三部门经济中各种乘数第九节四部门经济中国民收入的决定第十节结束语第十五章产品市场和货币市场的一般均衡第一节投资的决定第二节IS?曲线第三节利率的决定第四节LM?曲线第五节IS-LM?分析第六节凯恩斯的基本理论框架第七节结束语第十六章宏观经济政策分析第一节财政政策和货币政策的影响第二节财政政策效果第三节货币政策的效果第四节两种政策的混合使用第五节结束语第十七章宏观经济政策实践第一节经济政策目标第二节财政政策第三节货币政策第四节资本证券市场第五节宏观经济政策及理论的演变第六节结束语第十八章?总需求-总供给模型第一节总需求曲线第二节总供给的一般说明第三节长期总供给曲线第四节短期总供给曲线--凯恩斯模型第五节凯恩斯主义对经济波动的解释第六节总需求曲线与总供给曲线移动的效应第七节总需求和总供给曲线的数学小结第八节结束语?第十九章国际经济的基本知识第一节国际贸易理论的发展概述第二节国际贸易组织第三节国际金融体系的演变第四节政府调节国际经济往来的措施第五节结束语第二十章?国际经济部门的作用第一节汇率和对外贸易第二节国际收支的平衡第三节IS-LM-BP?模型第四节资本完全流动下的IS-LM-BP?模型第五节?开放经济条件的财政与货币政策第六节调整内部均衡和外部均衡的政策第七节南—北关系的一种经济分析第八节包括国际部门在内的宏观经济理论体系的数学小结第九节结束语第二十一章经济增长理论第一节对经济增长的一般认识第二节哈罗德-多马模型第三节新古典增长理论第四节经济增长因素的分析第五节?最优经济增长途径简述第六节经济增长理论的新发展第七节关于经济增长的争论第八节经济周期理论概论第九节结束语第二十二章通货膨胀理论第一节通货膨胀的描述和分类第二节通货膨胀的原因第三节通货膨胀的经济效应第四节价格调整曲线第五节通货膨胀与产量第六节政府针对通货膨胀的政策第七节恶性通货膨胀第八节?动态总需求和动态总供给曲线的数学小结第九节结束语第二十三章新古典宏观经济学与新凯恩斯主义经济学第一节新古典宏观经济学的理论渊源第二节新古典宏观经济学的基本假设第三节新古典学派的观点第四节附加预期变量的总供给曲线第五节新古典模型第六节?第五节内容的数学说明第七节实际经济周期理论第八节新古典宏观经济学对财政政策的分析第九节新凯恩斯主义的特点第十节黏性工资和价格存在的理由第十一节一个新凯恩斯主义的模型第十二节?博弈论在宏观经济政策中的应用第十三节目前宏观经济学的基本共识第十四节本章和宏观经济学的结束语第二十四章西方经济学与中国第一节西方经济学的理论体系是科学吗第二节西方经济学对我国的有用之处第三节在应用西方经济学时应加考虑的我国国情的特殊性第四节科学主义第五节对意识形态问题的隐讳第六节广泛而庞杂的内容第七节貌似新颖的形象第八节全书结束语附录一主要参考文献附录二重要人名译名对照表附录三重要术语汉英对照检索表。

•宏观经济学导论•国民收入核算与决定•失业与通货膨胀•货币政策与财政政策•国际经济部门•经济增长与发展•总结与展望目录01宏观经济学导论宏观经济学研究对象国民收入就业物价国际收支宏观经济学与微观经济学关系研究对象不同微观经济学研究个体经济单位,宏观经济学研究整体经济。

研究方法相似都使用数量分析、均衡分析等方法。

相互补充微观经济学为宏观经济学提供基础,宏观经济学为微观经济学提供背景。

研究整个经济的总需求与总供给,以决定国民收入与就业水平。

总量分析均衡分析动态分析模型分析探讨各种市场和经济总体的均衡状态及其实现条件。

引入时间因素,分析经济变量随时间变化的过程及规律。

运用数学模型描述经济现象,揭示经济变量间的内在联系。

宏观经济学研究方法02国民收入核算与决定国内生产总值概念及核算方法国内生产总值(GDP)定义GDP核算方法GDP与国民总收入(GNI)的区别与联系国民收入决定理论简单的国民收入决定模型01IS-LM模型02总供给-总需求模型03乘数效应与加速原理乘数效应指一个变量的变化以乘数加速度方式引起最终量的增加。

在经济学中,乘数效应更完整地说是支出/收入乘数效应,是宏观经济学的一个概念,也是一种宏观经济控制手段,是指支出的变化导致经济总需求与其不成比例的变化。

加速原理指产量水平的变动和投资支出数量之间的关系。

这种关系表明,在产量或收入增长时,投资支出会增长得更快;在产量或收入减少时,投资支出会下降得更快。

加速原理体现了经济活动中的各种因素之间的相互作用和相互影响关系。

03失业与通货膨胀摩擦性失业周期性失业其他原因导致的失业结构性失业失业类型及原因分析通货膨胀度量通常使用消费者价格指数(价格指数(度量通货膨胀。

成本推进型通货膨胀结构性通货膨胀物价上涨是在总需求并不过多的情况下,而对某些部门的产品需求过多造成部分产品的价格上涨现象。

通货膨胀定义通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨。

需求拉上型通货膨胀输入型通货膨胀由于国外商品或生产要素价格的上涨,引起国内物价的持续上涨现象(汇率所致)。

书名:西方经济学(宏观部分)第四版编组:教育部高教司主编:高鸿业版次:1996.02第1版,2007.03第4版印次:2008.03第7次印刷第十二章国民收入核算12.1 宏观经济学的特点12.2 国内生产总值12.3 核算国民收入的两种方法12.4 从国内生产总值到个人可支配收入12.5 国民收入的基本公司12.6 名义GDP和实际GDP12.7 结束语第十三章简单国民收入决定理论13.1 均衡产出13.2 凯恩斯的消费理论13.3 关于消费函数的其他理论13.4 两部门经济中国民收入决定及变动13.5 乘数论13.6 三部门经济的收入决定13.7 三部门经济中各种乘数13.8 四部门经济中国民收入的决定13.9 结束语第十四章产品市场和货币市场的一般均衡14.1 投资的决定14.2 IS曲线14.3 利率的决定14.5 LM曲线14.6 IS-LM分析14.7 凯恩斯的基本理论框架14.8 结束语第十五章宏观经济政策分析15.1 财政政策和货币政策的影响15.2 财政政策效果15.3 货币政策效果15.4两种政策的混合使用15.5 结束语第十六章宏观经济政策实践16.1 经济政策目标16.2 财政政策16.3 货币政策16.4 资本证券市场16.5 金融衍生品市场16.6 宏观经济政策及理论的演变16.7 结束语第十七章总需求——总供给模型17.1 总需求模型17.2 总供给的一般说明17.3 长期和短期在国民收入决定中的特殊含义17.4 古典总供给曲线17.5 凯恩斯总供给曲线17.6 常规总供给曲线17.7 总需求总供给模型对现实的解释17.8 总需求总供给模型的数学小结17.9 结束语第十八章失业与通货膨胀18.1 失业的描述18.2 失业的经济学解释18.3 失业的影响与奥肯定律18.4 通货膨胀的描述18.5 通货膨胀的原因18.6 通货膨胀的经济效应18.7 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线18.8 结束语第十九章国际经济的基本知识19.1 国际贸易理论的发展19.2 国际贸易组织19.3 国际金融体系的演变19.4 有关倾销的基本知识19.5 政府调节国际经济往来的措施19.6 结束语第二十章国际经济部门的作用20.1 汇率和对外贸易20.2 国际收支的平衡20.3 IS—LM—BP模型20.4 资本完全流动下的IS—LM—BP模型20.5 开放经济条件下的财政与货币政策20.6 南北关系的一种经济分析20.7 包括国际部门在内的宏观经济体系的数学小结20.8 结束语第二十一章经济增长和经济周期理论21.1 国民经济长期增长趋势和波动21.2 对经济增长的一般认识21.3 增长核算21.4 新古典增长理论21.5 内生增长理论21.6 促进经济增长的政策21.7 经济周期的含义与特征21.8 经济周期理论的简要回顾21.9 乘数—加速模型21.10 实际经济周期理论21.11 结束语第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识22.1 从菲利普斯曲线到总供给曲线22.2 新古典宏观经济学的理论渊源22.3 新古典宏观经济学的基本假设22.4 一个新古典宏观经济学的AD—AS模型22.5 新凯恩斯主义形成的理论背景和特征22.6 名义粘贴22.7 一个新凯恩斯主义的AD—AS模型22.8 目前宏观经济学的基本共识22.9 博弈论在宏观经济政策中的应用22.10 本章和宏观经济学结束语第二十三章西方经济学与中国23.1 西方经济学的理论体系是科学吗?23.2 西方经济学对我国的有用之处23.3 在应用西方经济学时应加考虑的我国国情的特殊性23.4 科学主义23.5 对意识形态的隐讳23.6 广泛而庞杂的内容23.7 貌似新颖的形象23.8 忽视道德的重要性23.9 全书结束语。

目 录第12章 宏观经济的基本指标及其衡量第13章 国民收入的决定:收入-支出模型第14章 国民收入的决定:IS-LM模型第15章 国民收入的决定:AD-AS模型第16章 失业与通货膨胀第17章 宏观经济政策第18章 蒙代尔-弗莱明模型第19章 经济增长第20章 宏观经济学的微观基础第21章 新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学第22章 西方经济学与中国第12章 宏观经济的基本指标及其衡量1宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看却是不合理的、无效的?答:(1)宏观经济学和微观经济学的联系和区别参见本章“复习笔记”相关内容。

(2)总体经济行为并不是个体经济行为的简单加总,所以有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看却是不合理的、无效的。

举例来说,对于单个厂商来说,降低工资可以降低成本、增加利润,从而可以增加生产并增雇工人。

但是,如果每个厂商都降低工资则工人们的消费支出会下降并使总需求下降,从而会导致整个社会的生产和就业下降。

2举例说明最终产品和中间产品的区别不是根据产品的物质属性而是根据产品是否进入最终使用者手中。

答:核算国内生产总值时必须区分产品是最终产品还是中间产品。

其中,最终产品是指在一定时期内生产的并由其最后使用者所购买的产品和劳务;中间产品是指用于再出售而供生产别种产品用的产品。

在国民收入核算中,一件产品究竟是中间产品还是最终产品,不能根据产品的物质属性来加以区别,而只能根据产品是否进入最终使用者手中这一点加以区别。

例如,不能根据产品物质属性来判断面粉和面包究竟是中间产品还是最终产品。

看起来,面粉一定是中间产品,面包一定是最终产品。

其实不然。

如果面粉为面包厂所购买,那么这包面粉是中间产品,如果这包面粉为家庭主妇所购买,此时面粉则是最终产品。

同样,如果面包是面包商店卖给消费者,此面包是最终产品,但面包在生产厂出售给面包商店时,它还属中间产品。

《经济学原理》课程教学大纲【课程编号】【课程名称】【课程性质】【学时】【实验上机学时】【考核方式】【开课单位】【授课对象】一、本课程教学目的和任务(一)教学目的《经济学原理》是一门结合实际认识理论的学科,属经济相关专业的必修专业课。

课程本着理论适度够用,注重分析方法的培养,着重培养学生分析问题、应用理论的能力,以提高学生解决社会经济问题的职业能力.(二)教学任务通过对微观经济学和宏观经济学理论知识的讲授,使学生较准确理解经济学的基本理论,掌握经济学的分析方法并能加以应用;帮助学生培养良好的经济学思维,培养和提高正确处理经济问题的能力,并能灵活应用各种经济学分析方法综合分析现象中存在的实际问题;并为进一步深入学习相关专业课程打好基础.二、本课程的性质、特点及基本要求(一)性质本课程是商务英语本科专业的一门重要的主干必修课程.(二)特点本课程理论与实践并重,教学方法以课堂讲授和讨论探究为主。

(三)基本要求:1。

正确理解和认识经济学在现代经济管理中的意义和地位;2. 准确认识各种经济概念及应用特点;3. 熟练应用各种经济学分析方法,并能分析实际生活中的一些经济问题;4. 熟练应用公式计算各经济量,并通过作图分析问题。

三、本课程的主要内容及说明第一章引论(一)目的与要求1.了解西方经济学的研究对象和基本内容;2.掌握微观经济学与宏观经济学的含义;3.掌握微观经济学中的实证分析与规范分析;4.了解西方经济学的研究方法,掌握静态分析、比较静态分析和动态分析方法。

(二)教学内容1。

1 什么是西方经济学1.2 现代西方经济学的由来和演变1。

3 正确对待西方经济学1。

4 有关学习西方经济学的几点建议第二章需求、供给和均衡价格(一)目的与要求1。

掌握需求的含义与需求定理;2.掌握需求变动与需求量变动的区别;3。

掌握供给的含义与供给定理;4.掌握供给变动与供给量变动的区别;5。

会分析市场均衡价格和产量的决定和变动;6.会计算需求弹性和供给弹性;7.了解支持价格与限制价格.(二)教学内容2.1 微观经济学的特点2.2 需求曲线2。

高鸿业主编西方经济学(宏观部分)第五版课后习题答案详解----301c284b-6ebf-11ec-89ae-7cb59b590d7d高鸿业――西方经济学(宏观部分)西方经济学课后练习答案(宏观部分)主编:高鸿业目录第十二章国民收入核算01第1三章简单的国民收入决定理论06第十四章产品市场和货币市场的一般均衡11第十五章宏观经济政策分析18第十六章宏观经济政策实践27第1七章总需求总供给模型32第十八章失业与通货膨胀37第1九章开放经济下的短期经济模型42第二十章经济增长和经济周期理论46第二1章宏观经济学的微观基础52第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识60第二3章西方经济学与中国65第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学之间有什么联系和区别?为什么有些经济活动在微观上是合理有效的,而在宏观上是不合理无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究对象不同。

微观经济学研究构成整体经济的单一经济主体的最优行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

(3)核心理论是不同的。

微观经济学的核心理论是价格理论,所有分析都围绕着价格机制的运行进行,而宏观经济学的核心理论是国民收入(产出)理论,所有分析都围绕着国民收入进行-0-j、 c高鸿业――西方经济学(宏观部分)收入(产出)的决定被执行。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要体现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。

为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架。

(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析为主要分析和研究方法。

第二十三章西方经济学与中国设置第一和第二十三章习题的目的是为了使读者能对西方经济学的整体内涵进行比较深入的思考。

由于不同读者学习背景的差异,所以他们思考的结果未必一致,从而对习题的答案也未必相同。

因此,对这两章的习题,编者无法提供统一的正确答案。

因此,我们认为只要读者的解答符合或接近于这五点共识,答案便是正确的:(1)我国学习西方经济学的主要目的在于从中得到对我国有用的知识,即“学以致用”。

对西方经济学而言,“为艺术而艺术”的学习目标是不适用的。

因为,如果不是为了“实用”而学习的话,比如说只是为了它的思想玄妙、形式的完美、或者,为了锻炼思维、消磨时间等目的来学习的话,那么,还不如去从事其他的活动,如学习哲学、逻辑学、或棋弈、绘画和旅游等等,因为,这些活动更加容易达到上述目的。

(2)既然学习西方经济学的目的是为了“致用”,那么,就必须注意到它涉及对西方“致用”的两个特点:其一,它宣传西方国家的意识形态,以便巩固西方社会的共适或凝集力,即增加西方学者所说的“社会无形资本”。

其二,它总结西方市场运行的经验,以便为改善其运行提供对策。

西方经济学之所以能够存在西方,其原因即在此。

(3)在以上两个特点中,第一个特点显然对我国不但没有用处,反而会有害的作用。

因为,西方实行的是资本主义,而我国则是社会主义,而二这在原则上是对立的。

把资本主义的意识形态施加于社会主义制度只能够造成和激化后者的上层建筑与其经济基础之间的矛盾,即导致思想混乱、社会行为失控,甚至走向自我毁灭的道路。

(4)以上第二个特点而论,虽然西方国家实行的是资本主义而我国实行的是社会主义市场经济;但是,二者在市场经济这一点上却是有相当多的共同之处。

因此,对西方市场经济运行的经验总结和总结的方法有许多内涵值得而必须加以借鉴的。

以此而论,学习西方经济学又对我国有利的。

当然,在借鉴时,决不能生搬硬套,必须注意到国情的差别。

(5)趋利弊害,以上两个特点可以决定我们对西方经济学所应持有的态度,即,在整体内涵上,否定它的资本主义的意识形态,因为,在整体内涵上,它维护资本主义制度;另一方面,在具体内容上,它总结出的方法却存在着大量的值得借鉴之处。