高考语文文言文断句(很实用)

- 格式:ppt

- 大小:681.00 KB

- 文档页数:50

高考文言文断句

一、断句的定义

断句是为了使文章表达更加准确,便于理解而对文章进行分割。

文言文断句具有难度较大的特点,需要考生们平时多加练,掌握基

本方法。

二、基本规律

1. 断句基本遵循文句,句内成分必须完整,句子成分必须齐备。

2. 具体的断句方式有多种多样,需要考生们根据上下文语境,

合理进行断句。

3. 在句子之间进行适当的停顿和转折,可以使句子表达更加清晰,也利于阅读和理解。

三、常见断句方法

1.主谓断句

在句子中以主语和谓语作为断句依据,通常情况下是指主语和

其谓语动词短语之间的断句。

例如:仲尼曰:“君子和而不同,小人同而不和。

”

2.定语从句断句

在长句中可以通过定语从句来划分“大句”,同时,在定语从句

的从属关系中,它可以使我们更准确地理解主句的意思。

例如:君子有三戒:少言、少欲、少斗。

凡听受我一技之长者,当以君子之心,使身毫无羞耻之心,以江湖相传此艺也。

3.地点时间断句

通过时间和地点等信号词语来断句。

例如:去年,我在小区里买了一套大房子。

今天,我在家中度

过了一个美好的日子。

以上方法只是其中的一部分,考生们可以多加练习,灵活掌握

断句技巧,提高文言文水平。

文言文断句技巧文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成分,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

分析句子成分。

主谓宾。

然后关注句首句末语气词。

现在高考文言文断句都是选择题,有明显标志词之处都已断开,只在没有标志词的地方让考生断句。

这其实很简单,只要会分析句子成分,就能迎刃而解。

如:马无故亡而入胡人皆吊之。

如果断成"马无故亡而入胡人/皆吊之″,分析句子成分"马(主语)无缘无故地(状语)跑进(谓语)胡人的地界(宾语),主谓宾齐全,说得过去。

但后一句"都来(状语)安慰(谓语)他(宾语),很明显缺主语。

由此可以判定断句错误,应把"人″还给"皆吊之″作主语。

从“矣,也、曰、”等字看二、从排比和对称看。

如究天人之际,通古今之变,成一家之言。

星分翼轸,地接衡庐。

三、从人名看,一个人的人名连续两次,必断。

还有很多小技巧,自己慢慢看。

就懂了。

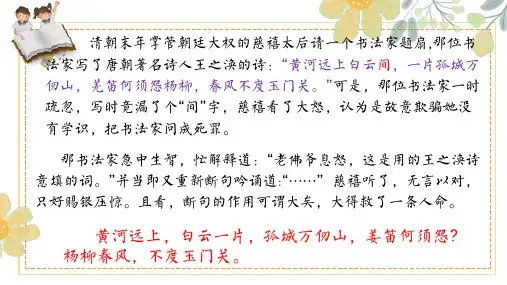

抓住“曰、云、言”文言文在叙述人物的对话时,经常用“曰”“云”“言”等字,这为正确断句,提供了方便。

遇到“曰”“云”“言”等字,我们很容易根据上下文判断出说话人以及所说的内容。

如广东卷中的“史官曰”。

常用虚词是标志文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,往往是明辨句读的重要标志。

我们在学习中熟悉各类常见虚词的用法,尤其是它们在句中常处的位置有助于断句:句首发语词:夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬等常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开。

句尾词:也、矣、焉、耳等经常用于陈述句尾;耶、与(欤)、邪(耶)等经常用于疑问句末尾;哉、夫等经常用于感叹句尾。

其后面一般要断开。

疑问语气词:何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何、如之何、若之何等词或固定结构之后,一般可构成疑问句,只要贯通上下文意,就可断句。

复句中的关联词:虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、若夫、至于、至若、已而、于是、岂、岂非,在它们的前面一般要断开。

高考文言文断句十法店铺高考网为大家提供高考文言文断句十法,更多高考资讯请关注我们网站的更新!高考文言文断句十法1.要给文言断句,首先要阅读全文,弄通文意,这是断句的先决条件。

如果想当然地断下去,就容易发生错断。

2.借古代文化常识断句要给文言断句,常常需借助古代的文化常识,如天文、历法、地理、历史、官职、科举、姓名等。

如为下面一段文言断句:汉六年正月封功臣良未尝有战斗功高帝日运筹策帷帐中决胜千里外子房功也自择齐三万户良田始臣起下邳与上会留此天以臣授陛下用臣计而时中臣愿封留足矣不敢当三万户乃封张良为留侯(《史记·留侯世家》)这段文言中,涉及古代文化常识有历法、地理、历史、官职、姓名等,如能借助这些常识来断句,当自得其便了。

3.根据互文、对偶、排比等断句文言中常有对偶句、互文句、排比句,抓住这个特点断句,常能收到断开一处,接着断开几处的效果。

4.根据前后相承关系断句文言文多写得紧凑严密,行文中多使用前后相承句。

如《师说》中的:“古之学者必有师师者所以传道受业解惑也。

”这里的“师”与“师”就是前后相承的,这之间就可断句。

5.根据总说分承或分说总承关系断句文言文中常用总说分承或分说总承的写法。

掌握了这个写法,对断句定有帮助。

如《谋攻》的最后一段:“故知胜有五知可以战与不可以战者胜识众寡之用者胜上下同欲者胜以虞待不虞者胜将能而君不御者胜。

”这显然是总说分承的写法了。

再如“老而无妻曰鳏老而无夫曰寡老而无子曰独幼而无父曰孤比四者天下之穷民而无告者”,这显然是分说总承的写法了。

6.根据韵文的特点断句有的文言文是韵文,韵文有一定的用韵规律。

按照这个规律去断句,常常能取得很好的效果。

7.借助对话的标志断句文言对话常用“日”、“云”等字,根据这些有标志的词去断句,也能收到好的效果。

8.根据反复结构断句文言文中常有些反复的句子结构,根据这个特点去断句,也能收到事半功倍的效果。

如《扁鹊见蔡桓公》、《邹忌讽齐王纳谏》等文章就有很多反复句。

高考文言文断句方法一、明(一)明名词、代词文言文中,名词、代词常作主语和宾语,所以我们拿到一个文段后先找出其中的人名、地名、事名、物名、朝代名、国名、官职名、谥号等,找出其中的代词,如人称(自、吾、尔、汝、余、我、予、彼),谦称(寡人、臣、妾、朕、孤),敬称(君、公、卿、子、先生、足下),再考虑:什么人?办什么事?采用什么方式?取得什么结果?需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

如《赤壁之战》中“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。

示例:管宁华歆共园中锄菜见地有片金宁挥锄与瓦石不异华捉而掷去之又尝同席读书有乘轩冕过门者宁读如故歆废书出看宁割席分坐曰子非吾友也。

分析:上面语段中,人名“管宁”“华歆”反复出现,应视为断句的重要标志。

再根据动词弄清人物之间的关系,知道发生了什么事。

答案:管宁华歆共园中锄菜/见地有片金/宁挥锄与瓦石不异/华捉而掷去之/又尝同席读书/有乘轩冕过门者/宁读如故/歆废书出看/宁割席分坐曰/子非吾友也。

(《世说新语·德行》)(二)明动词古汉语和现代汉语一样,主谓结构居多,但主语常省略,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,整体把握句意,进而可以正确断句示例:有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者虎自山上驰来妇人仓皇沉水避之二小儿戏沙上自若分析:找出其中的动词“置、浣、沉、避、戏”,就能判断妇人、虎、二小儿分别做了什么事,就可以断开答案:有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者/虎自山上驰来/妇人仓皇沉水避之/二小儿戏沙上自若(苏轼《书〈孟德传〉后》)(三)明虚词古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志。

尤其是语气词和连词的前后,往往是该断句的地方。

1、句首的发语词和谦敬副词,“其、盖、凡、诸、唯、盍、夫、则、夫、且夫、若夫、窃、请、敬”等前面可断句。

2、常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫、嗟乎、呜呼”等,前后都可断句;3、句末语气词 ,“者、也、矣、欤、哉、耶、乎、焉、兮、耳、而已”等后面可断句;4、有些常用在句首的关联词,“苟、纵、是故、于是、向使、然而、无论、至若、是以、继而、纵使、然则”等前面大多可以断句;5、常在句首的时间词,“顷之、向之、未几、已而、既而、俄而”等一般前后都可断句。

语文微专题——文言断句一基本知识文言断句“三原则”“三步骤”“四方法”二断句四法:1.依名、动、代词断句句子成分基本结构:(定语)主语+[状语]谓语<补语>+(定语)宾语<补语>同现代汉语一样,文言文中主语和宾语一般由名词或代词充当,谓语大多数是由动词充当,而谓语又是构成句子的核心,我们只要抓住谓语动词,根据动词位置及和前后词语关系进行推断,就能提高断句准确率。

名词:人名、地名、事名、物名、朝代名、国名、官职名代词:第一人称:吾、我、予、朕、孤、寡人、臣、仆、妾、自、余、予、彼第二人称:尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、卿、阁下、足下2.依虚词断句文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,往往是明辨句读的重要标志。

句首发语词——常居句首,其前一般断开。

夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬句首时间词——常居句首,其前一般断开。

顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而句末语气词——其后一般断开。

陈述句末尾——也、矣、焉、耳疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎感叹句末尾——哉、夫疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开。

何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何复句关联词语——其前一般断开。

虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、若夫、至于、至若、已而、于是、岂、岂非复音虚词——复音虚词需保持完整,不能点断。

有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则[微点拨]用虚词断句要灵活(1)“以、于、为、则”往往用于句中,它们的前后一般不断句。

(2)“乎”用在句中相当于“于”时,不能点断。

如:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

”(3)“也”用在句中起舒缓语气的作用时,可点断也可不点断。

如:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”(4)连词“而”有时用于词或短语之间起连接作用,所连接的内容共同做句子的成分,前后联系很紧密,一般不在其前断开。

高考语文文言文断句方法一、名词断句法通读全文,找出人名、地名、事物名、朝代名、国家名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语。

然后考虑:什么人,办什么事情,采用什么方式,取得什么结果等。

(找动词)文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成份,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

(1)人称代词吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾等词,代说话或写文章的人,即今之所谓第一人称代词。

其中“我”字,不仅各时代的文言皆用,而且一直用到现在。

其余的在现代汉语中都不用了。

尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下等,代受话人,是第二人称代词,相当于现代汉语的“你”“您”。

其中“阁下”“陛下”有外交用语中还用。

之、其、彼,代谈话或为文所及的第三者,是第三人称代词,今作“他”或“它”,不仅代人,还可以代事代物。

“或”相当于现代汉语“有的人”,“有时”;“莫”,相当于“没有谁”,是无定指的代词;“相”作互指代词,相当于“相互”“彼此”,也可以偏指,代“你”“我”“他”。

与“相”的偏指现象极相似的还有“见”字,多代“我”,即《辞源》所谓“表示他人行为及于己”。

(2)疑问代词文言的疑问代词,问人的有“谁”“孰”“何”;“何”也问事。

问事的还有“奚”“胡“曷”“恶”“安”“焉”等。

(3)指示代词文言常见的指示代词有“此”“是”“斯”“兹”“夫”等,另“之”“其”“彼”除作人称代词外,还常作指示代词。

我们把这一步工作总结为标名(代)词,定主宾。

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

例如《赤壁之战》中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。

例:1、湖阳公主新寡/帝与共论/朝臣微观其意2、诸葛亮之次渭滨,关中震动,魏明帝深惧晋宣王战,乃遣辛毗为军师。

3、匡庐奇秀甲天下山/山北峰曰香炉/峰北寺曰遗爱寺/介峰寺间/其境胜绝/又甲庐山/元和十一年/秋太原人白乐天见而爱之/若远行客过故乡/恋恋不能去/因面峰腋寺/作为草堂(选自《白居易集·草堂记》)4、(赵困于秦)齐人、楚人投赵。

文言文断句技巧顺口溜【高考语文文言文断句技巧】高考语文文言文断句技巧摘抄1、文段休问长与短,熟读精思是关键。

内容大意全理解,始可动手把句断。

考生给文言文断句时,常犯的一个毛病是一边看一边点断,看完了文章,断句也结束了,待回头检查时,又觉得有很多不妥之处。

其实这种"一步到位'的方法是行不通的。

理解内容和断句是紧紧相关联的,熟读精思,理解大意是正确断句的前提,由于读不懂就点不断,不理解就点不好。

马马虎虎不行,似懂非懂不行,读一遍两遍一晃而过也不行。

我们拿到一篇没有标点符号的古文,首先要通读全文,反复钻研,俗话说"书读百遍,其义自见',遍数读多了,其意义自然就理解了。

然后依据文章的内容,先断出几个大的段落或层次,把确有把握的地方断开来。

2、紧紧抓住"曰'"云'"言',对话最易被发觉。

文言文在叙述人物的对话时,常常用"曰'"云'"言'等字,这为正确断句,供应了便利。

遇到"曰'"云'"言'等字,我们很简单依据上下文推断出说话人以及所说的内容。

3、联系全文前后看,先易后难细辨别。

给一段文章加标点,往往有易有难。

我们可以在大致把握了文章的意思之后,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中分析难断的句子。

这是一种先易后难的方法。

比如可以依据一些明显的标志(如下面讲到的虚词、对话等),把简单辨别的句子先断开。

另外,我们还要有全文意识,对不易断开的地方,要联系上下文的意思,仔细推敲,确定在适当的地方断句。

高考语文文言文断句技巧推举1、特别句式把握住,固定结构莫拆散。

记住下面几种文言文的习惯句式,如:"何之有'(宋何罪之有?);"如何'(如太行王屋何?);"唯是'(唯余马首是瞻);"非唯抑亦'(非唯天时,抑亦人谋。

微训练高考语文文言文短句(训练版)1.原文节选:子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。

韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉?然实诈也。

何以明其然?昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。

后悼公十四年,知氏乃亡。

此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。

是则世多好事之徒,皆非之罪也。

故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。

而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。

”(节选自《孔丛子·答问》)材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

韩非子A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉?译文:2.原文节选:太宗顾侍臣检《谢玄传》阅之,曰:“苻坚甚处是不善?”靖曰:“臣观《苻坚载记》曰:‘秦诸军皆溃败,唯慕容垂一军独全。

坚以千余骑赴之,垂子宝劝垂杀坚,不果。

’此有以见秦师之乱。

慕容垂独全,盖坚为垂所陷明矣。

夫为人所陷而欲胜敌不亦难乎臣故曰无术焉苻坚之类是也。

”太宗曰:“兵有分聚,各贵适宜。

前代事迹,孰为善此者?”靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。

吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。

”太宗曰:“然。

得失事迹,足为万代鉴。

”(节选自《唐太宗李卫公问对》)材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

夫为人A所B陷而欲胜C敌D不亦难乎E臣故曰无术焉F苻坚之G是也。

译文:3.原文节选:周尧卿,字子余。

其先汝阴人。

尧卿警悟强记,七岁善赋诗,弱冠以学行知名。

天圣二年登进士第,积官至太常博士、通判饶州。

卒,年五十三。

有文集二十卷,《诗》《春秋》说各三十卷。

尧卿十二丧父,忧戚如成人,见母氏则抑情忍哀,不欲伤其意。

母异之谓族人日是儿爱我如此多知孝养我矣。

高考语文文言断句技巧(实用)一、读文段,通文意拿到一篇没有标点符号的古文,首先要通读全文,反复钻研,俗话说“书读百遍,其义自见”,遍数读多了,其意义自然就理解了。

然后根据文章的内容,先断出几个大的段落或层次,把确有把握的地方断开来。

具体来说,就是走“四步路”:(1)先通读全文,了解文意,分析情节。

此时切勿动手标点,如一遍读完不能理解,可连续读上二至三遍,直至理解。

(2)根据文章的内容或层次,先断出几个大的段落或层次,此时注意句首、句末虚词,这样凭借段落、层次或句首、句末虚词,把确有把握的地方断开来。

(3)对每一段落或层次按照前后顺序,从头到尾地进行解剖,分出若干个句子,加上恰当的标点。

(4)通读全文,进行检查,对个别疑难之处,可根据上下文给以推断。

【例】湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意主曰宋公威容德器群臣莫及帝曰方且图之后弘被引见帝令主坐屏风后因谓弘曰谚言贵易交富易妻人情乎弘曰臣闻贫贱之交不可忘糟糠之妻不下堂帝顾谓主曰事不谐矣这样,我们对上文经过通读,就能了解文意及层次。

本文是讲湖阳公主新寡,帝为他物色丈夫之事。

主要分两层:一是“微观”湖阳公主之意,了解女方的意向;二是询问宋弘,了解男方的态度。

基本上了解文章的大意之后,便可按照从大到小,逐层、逐句标点。

【答案】湖阳公主新寡,帝与共论朝臣,微观其意。

主曰:“宋公威容德器,群臣莫及。

”帝曰:“方且图之。

”后弘被引见,帝令主坐屏风后,因谓弘曰:“谚言:‘贵易交,富易妻’,人情乎?”弘曰:“臣闻‘贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂’。

”帝顾谓主曰:“事不谐矣。

”【例】(北京)将下面文言文中画线的部分用斜线断句。

(5分)近塞上之人有善术者①马无故亡而入胡人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居数月②其马将胡骏马而归人皆贺之其父曰此何遽不能为祸乎家③富良马其子好骑堕而折其髀人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居一年胡人大入塞④丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以跛之故父子相保⑤故福之为祸祸之为福化不可极深不可测也我们经过通读,就能了解文意及层次:该段文字讲述了“近塞上之人”(塞翁)失马、得马和儿子堕马的事,告诉人们不要孤立地、静止地看待“得”与“失”。

1.陈蕃愿扫除天下藩年十五尝闲处一室而庭宇芜秽父友同郡薛勤来候之谓藩曰孺子何不洒扫以待宾客藩曰大丈夫处世当扫除天下安事一室乎勤知其有清世志甚奇之原文:藩年十五,尝闲处一室,而庭宇芜岁。

父友同郡薛勤来候之,谓藩曰:“孺子何不洒扫以待宾客?”藩曰:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一室乎?”勤知其有清世志,甚奇之。

译文:陈藩十五岁的时候,曾经独自住在一处,庭院以及屋舍十分杂乱。

他父亲同城的朋友薛勤来拜访他,对他说:“小伙子你为什么不整理打扫房间来迎接客人?”陈藩说:“大丈夫处理事情,应当以扫除天下的坏事为己任。

不能在乎一间屋子的事情。

”薛勤认为他有让世道澄清的志向,与众不同。

2.班超投笔从戎班超字仲升扶风平陵人徐令彪之少子也为人有大志不修细节然内孝谨居家常执勤苦不耻劳辱有口辩而涉猎书传永平五年兄固被召诣校书郎超与母随至洛阳家贫常为官佣书以供养久劳苦尝辍业投笔叹曰大丈夫无它志略犹当效傅介子张骞立功异域以取封侯安能久事笔砚间乎左右皆笑之超曰小子安知壮士志哉原文:班超字仲升,扶风平陵人,徐令彪之少子也。

为人有大志,不修细节。

然内孝谨,居家常执勤苦,不耻劳辱。

有口辩,而涉猎书传。

永平五年。

兄固被召诣校书郎,超与母随至洛阳。

家贫,常为官佣书以供养。

久劳苦,尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?”左右皆笑之。

超曰:“小子安知壮士志哉!”译文:班超为人有远大的志向,不计较一些小事情。

然而在家中孝顺勤谨,过日子常常辛苦操劳,不以劳动为耻辱。

他能言善辩,粗览了许多历史典籍。

公元62年(永平五年),哥哥班固被征召做校书郎,班超和母亲也随同班罟到了洛阳。

因为家庭贫穷,班超常为官府抄书挣钱来养家。

他长期抄写,劳苦不堪,有一次,他停下的手中的活儿,扔了笔感叹道:“大丈夫如果没有更好的志向谋略,也应像昭帝时期的傅介子、武帝时期的张骞那样,在异地他乡立下大功,以得到封侯,怎么能长期地在笔、砚之间忙忙碌碌呢?”旁边的人都嘲笑他,班超说:“小子怎么能了解壮士的志向呢!”3.董遇谈三余勤读有人从学者遇不肯教而云必当先读百遍言读书百遍其义自见从学者云苦渴无日遇言当以三余或问三余之意遇言冬者岁之余夜者日之余阴雨者时之余也原文:有人从学者,遇不肯教,而云:“必当先读百遍”。