初中必读名著整理《呼兰河传》

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:3

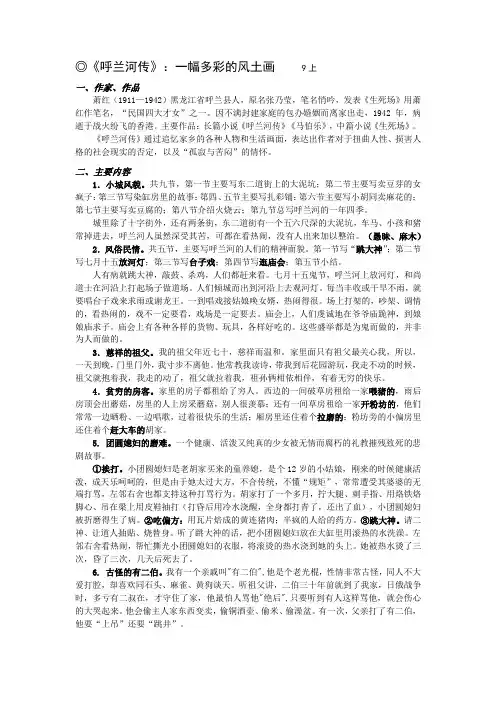

◎《呼兰河传》:一幅多彩的风土画9上一、作家、作品萧红(1911—1942)黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟,发表《生死场》用萧红作笔名,“民国四大才女”之一。

因不满封建家庭的包办婚姻而离家出走,1942年,病逝于战火纷飞的香港。

主要作品:长篇小说《呼兰河传》《马伯乐》,中篇小说《生死场》。

《呼兰河传》通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于扭曲人性、损害人格的社会现实的否定,以及“孤寂与苦闷”的情怀。

二、主要内容1.小城风貌。

共九节,第一节主要写东二道街上的大泥坑;第二节主要写卖豆芽的女疯子;第三节写染缸房里的故事;第四、五节主要写扎彩铺;第六节主要写小胡同卖麻花的;第七节主要写卖豆腐的;第八节介绍火烧云;第九节总写呼兰河的一年四季。

城里除了十字街外,还有两条街,东二道街有一个五六尺深的大泥坑,车马、小孩和猪常掉进去,呼兰河人虽然深受其苦,可都在看热闹,没有人出来加以整治。

(愚昧、麻木)2.风俗民情。

共五节,主要写呼兰河的人们的精神面貌。

第一节写“跳大神”;第二节写七月十五放河灯;第三节写台子戏;第四节写逛庙会;第五节小结。

人有病就跳大神,敲鼓、杀鸡,人们都赶来看。

七月十五鬼节,呼兰河上放河灯,和尚道士在河沿上打起场子做道场。

人们倾城而出到河沿上去观河灯。

每当丰收或干旱不雨,就要唱台子戏来求雨或谢龙王。

一到唱戏接姑娘唤女婿,热闹得很。

场上打架的,吵架、调情的,看热闹的,戏不一定要看,戏场是一定要去。

庙会上,人们虔诚地在爷爷庙跪神,到娘娘庙求子。

庙会上有各种各样的货物、玩具,各样好吃的。

这些盛举都是为鬼而做的,并非为人而做的。

3.慈祥的祖父。

我的祖父年近七十,慈祥而温和。

家里面只有祖父最关心我,所以,一天到晚,门里门外,我寸步不离他。

他常教我读诗,带我到后花园游玩,我走不动的时候,祖父就抱着我,我走的动了,祖父就拉着我,祖孙俩相依相伴,有着无穷的快乐。

4.贫穷的房客。

家里的房子都租给了穷人。

《呼兰河传》呼兰河传文档1. 引言《呼兰河传》是中国现代作家萧红创作的一部长篇小说,自1935年起写成,于1937年发表,被认为是中国文学史上的经典之作。

本文档将对《呼兰河传》的主要内容进行介绍,并分析小说在文学史上的重要地位和影响。

2. 小说概述2.1 内容简介《呼兰河传》以1930年代中国东北一个偏远小镇的农村家庭为背景,讲述了家庭成员之间的纷争、矛盾和命运之间的交织。

小说主要围绕着主人公呼兰河的成长经历展开,揭示了农村女性在封建社会中的困境和抗争。

通过对女性家庭地位的描写,小说反映了封建社会对女性的不公平待遇和剥削。

2.2 人物角色《呼兰河传》中的主要人物包括:- 呼兰河:小说的主人公,聪明而坚强的农村女孩,她在艰苦的环境中努力生活和求学,并最终成为一名教师。

- 呼延寿:呼兰河的父亲,一个顽固保守的农民,对女性地位保持旧观念。

- 呼延灿:呼兰河的哥哥,放荡不羁,对女性虐待和剥削。

- 呼兰兰:呼兰河的母亲,一个勤劳善良的农村妇女,忍受了家庭暴力和不公平待遇。

3. 文学价值3.1 反映封建社会的不公平待遇《呼兰河传》通过对女性地位的描写,反映了封建社会对女性的压迫和剥削。

小说中的呼兰河通过艰苦的努力,逐渐战胜了封建社会的束缚,成为独立自主的女性。

她的经历唤起了读者对社会不公和封建观念的反思,引发了对性别平等的思考。

3.2 批判封建礼教与封建观念小说中呼兰河一家的命运是封建观念和封建礼教的悲剧,尤其是女性地位的低下和家族的压迫。

作者萧红通过对这一家庭的描写,不仅批判了封建礼教和封建观念的愚昧,也呼吁读者反思自己对性别平等的看法和偏见。

3.3 揭示农村女性的命运和抗争《呼兰河传》通过描写农村女性的命运和抗争,展现了她们艰难的生活。

小说中的呼兰河展现出了乐观、坚强和独立的人格,她不仅要面对家庭困境,还要应对封建社会的种种压迫。

她的故事激励着那些被社会边缘化的女性,让她们看到希望和力量。

4. 结论《呼兰河传》是一部揭示封建社会对女性的不公以及女性在封建社会中的命运和抗争的杰出文学作品。

中学课外名著导读:《呼兰河传》重要知识点分类详解一、写作背景:《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说。

该作品于1940年9月1日见载于香港《星岛日报》,1940年12月12日,萧红于香港完成《呼兰河传》书稿创作,12月27日全稿连载完。

该作品以萧红自己童年生活为线索,把孤独的童话故事串起来,形象地反映出呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态,从而无情地揭露和鞭挞中国几千年的封建陋习在社会形成的毒瘤,以及这毒瘤溃烂漫浸所造成的瘟疫般的灾难。

文本中的“呼兰河”,它不是《呼兰府志》所记载的那条流动的呼兰河,而是一座在松花江和呼兰河北岸有固定地理位置的小城。

二、内容简介:《呼兰河传》是萧红一部有影响的代表作,在这部作品中,她以散文化的笔调描写了以家乡为原型的“呼兰河城”的传记。

呼兰河城不是安详宁静的天堂,那里充满着无知和愚昧,荒凉的土地上弥漫着痛苦和绝望。

但萧红还是用淡泊的语气和包容的心叙说了家乡的种种。

她将一片片记忆的碎片摆出来,回味那份独属于童年、独属于乡土的气息。

书中龟爱的祖父、后花园的动植物是萧红生命中极为重要的一抹色是她灵魂的慰藉和生命的源泉。

《呼兰河传》在创作寬,正是抗日战争最艰苦的阶段,远在香港的萧红更加怀念电己的故乡和童年,于是,就以自己的家乡与童年生活为原创作了这部小说。

它在艺术形式上比较独特;虽然写人物,但是没有主角;虽然叙述故事,却没有主轴;全文七个章节,看似各自独立却又俨然一体。

萧红以娴熟的回忆技巧、抒情诗的散文风格、浑重而又轻盈的文笔,造就了她“回忆式”的巅峰之作。

茅盾评价她的艺术成就时说:“它是一篇叙事诗,片多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

”整篇小说朴素流畅,就像在一个美丽的繁星当空的夜晩,听萧红娓娓讲述着呼兰河的故事。

尽管凄婉,尽管忧郁,却依然美丽得动人。

全书共分,七章,它以作者的童年回忆为引线,描绘了20世纪20年代东北小城呼兰的种种人和事,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧的精神状态。

好书推荐《呼兰河传》《呼兰河传》-萧红这本书是一部描写东北地区农村生活的小说,通过对呼兰河畔的农村生活和人物形象的刻画,展现了东北乡村的风俗习惯和社会变迁。

作者通过对生活的敏锐观察和细腻描绘,传递了对家乡的思念和对人生的感慨。

《呼兰河传》,将萧红笔下的东北乡村生活进一步展开。

随着时代的变迁,呼兰河畔的村庄也在逐渐改变。

书中的主人公们经历了种种生活的磨难,却也在这片土地上找到了生活的意义和价值。

小团圆媳妇的死,让村庄的人们议论纷纷。

然而,她的死并没有让村民们对封建迷信的信仰消失。

相反,他们把更多的注意力放在了神秘的宗教信仰上,希望通过祈求神灵的保佑来改变自己的命运。

村里的少女小翠,天生丽质,却因为家庭贫困而无法上学。

她的梦想是离开农村,去城市里寻找更好的生活。

然而,在那个时代,一个农村女孩想要实现自己的梦想谈何容易。

小翠在经历了一系列的挫折后,终于在呼兰河畔找到了一群志同道合的朋友,她们一起学习文化,探讨人生,为自己的未来努力奋斗。

小翠的挚友阿宝,是一个勇敢聪明的男孩。

他在农村的生活环境中,通过自己的努力和聪明才智,为家人和村庄带来了很多改变。

阿宝的故事,让人们看到了一个普通农村孩子在困境中不断努力、不断成长的过程。

在这部续作中,作者通过对小翠和阿宝的生动描绘,让读者感受到了东北乡村生活的真实面貌。

同时,通过对呼兰河畔的风景和风俗习惯的描绘,让读者领略到了东北乡村独特的文化魅力。

这部小说不仅仅是对萧红原著的延续,更是一次对东北乡村生活的深度挖掘和探索。

在萧红的笔下,呼兰河畔的农村生活不再是单调乏味的,而是一幅充满生机和活力的生活画卷。

通过这部小说,读者可以更深入地了解东北乡村的历史和文化,感受到这片土地上的人们对美好生活的追求和向往。

《呼兰河传》简介《呼兰河传》是一部由萧红创作的长篇小说,是中国文学史上的经典之作。

本文将为大家介绍《呼兰河传》的背景、主要人物和情节,并谈谈它在中国文学中的重要地位。

一、背景《呼兰河传》的故事发生在20世纪30年代的中国东北地区,背景是一片贫瘠的边远农村。

这个时期正值抗日战争爆发,中国社会饱受战火蹂躏和民不聊生的困境。

小说描绘了在这个特殊背景下,一个普通农民家庭的生活和命运。

二、主要人物《呼兰河传》以农民家庭为中心,塑造了一系列鲜活形象的人物。

其中,主要人物有:1. 呼兰河:男主角,是一个善良勤劳的农民,为了养家糊口,他常年奔波劳作,与妻子子秀一起艰难度日。

2. 子秀:呼兰河的妻子,勤勉善良,经营着家庭的琐事,是一个操劳的农村妇女。

3. 三眼神娃:呼兰河和子秀的儿子,聪明伶俐,有一双独特的眼睛,是整个故事的关键人物。

三、情节《呼兰河传》通过呼兰河一家的生活,展现了普通农民在那个时代的艰辛和不屈不挠的精神。

小说以朴实的语言、细腻的描写和真实的情感,逼真地再现了农村的苦难生活。

故事从呼兰河一家的贫穷生活开始,呼兰河每天劳作,期待着收获的季节。

然而,他们经历了自然灾害、社会动荡等种种困难,但他们坚守着对美好生活的渴望。

特别是三眼神娃,他的独特眼睛赋予了他超凡的洞察力,让他在困境中寻找出路。

故事的高潮发生在抗日战争期间,日本侵略者不断扩大占领区域,农村被战乱蹂躏。

呼兰河一家因为无法忍受侵略者的残暴行径,参与了抵抗斗争。

小说以震撼人心的描述,展现了农民的英勇和顽强,同时也展示了战争给人们生活带来的伤痛和无奈。

四、《呼兰河传》的意义《呼兰河传》以其真实、深刻的描写,塑造了一批鲜明的人物形象,展现了中国农民的生活和命运。

它不仅是一部表现真实社会的小说,更是一部具有深刻人性思考的作品。

这部小说揭示了农民在困境中的抗争和希望,传递了对美好生活的向往和追求。

它展示了农民作为社会基石的重要地位,以及他们在社会转型时期所承受的压力和困境。

《呼兰河传》故事梗概呼兰河传故事梗概呼兰河传是珍珠·S·巴克所著的一部经典小说,以描绘了中国农村地区的生活和人情世故为主题。

故事背景设定在中国东北的呼兰河畔,通过描绘该地区农民的艰辛生活、家庭纷争和人性的悲欢离合,向读者展示了一个真实而深入的社会画卷。

第一章:呼兰河畔的农民生活呼兰河传故事的开篇,通过对呼兰河畔的自然环境和农民生活的描写,勾勒出这个地区的贫困艰辛和人们对未来的期望。

故事的主人公杨家一家子,是当地的农民,他们过着艰苦但充实的生活。

杨家的长子小杨因为心地善良而备受人们的尊敬。

第二章:杨家的家庭纷争在这一章节中,故事着重描绘了杨家的家庭纷争,展现了现实生活中普遍存在的家庭纷争和人际关系问题。

小杨因为与村长的女儿结婚而引起了一系列的争端,这也成为杨家的一大矛盾点。

整个村庄开始议论纷纷,小杨的家庭成为了众人的关注焦点。

第三章:呼兰河传的爱情故事在这一章节中,小说中的爱情故事得到了进一步的发展。

小杨与村长的女儿小英之间的感情越来越深。

尽管他们面临着来自家庭和社会的阻碍,但他们依然坚守着彼此的爱情并为之奋斗。

他们展示了一种坚持真爱的勇气和决心。

第四章:呼兰河传的悲剧与转机在这一章节中,故事中的悲剧发生了。

小杨因为村长的阻挠被迫离开了呼兰河畔,寻找他们自己的未来。

小英为了追随小杨,也舍弃了一切跟随他离开。

他们一起经历了一系列的困难和挫折,但他们从未放弃他们的内心深处的梦想。

第五章:呼兰河传的重聚与希望在故事的最后一章,小杨最终成功地回到了呼兰河畔,与小英重逢。

他们的坚持和努力终于得到了回报,他们也成为了当地的英雄和榜样。

整个故事以他们的幸福结局为结束,同时也展示了中国农村地区艰辛生活背后的坚韧和希望。

通过《呼兰河传》这个故事梗概,我们可以看到作者珍珠·S·巴克通过对农村生活的描绘,展现了人性的善良和坚韧不拔的品质。

同时,故事也传递了积极向上的信息,在贫困和挫折面前,只要保持信念和努力,人们就能追求自己的幸福和梦想。

《呼兰河传》常考知识点梳理及阅读训练题知识清单1、《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说。

2、该作品以萧红自己童年生活为线索,把孤独的童年故事串起来,形象地反映出呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态,从而无情地揭露和鞭挞中国几千年的封建陋习在社会形成的毒瘤,以及这毒瘤溃烂漫浸所造成的瘟疫般的灾难。

3、《呼兰河传》,叙述以“呼兰河”为中心场景的乡土人生的小城故事,展示的是“北中国”乡民的生存状态和精神状态,即20世纪10年代中叶前后小镇民众的生态与心态,是一曲国民灵魂改造的挽唱。

4、萧红的《呼兰河传》将批判的锋芒指向了北方土地上芸芸众生的价值观念、思维方式这一深隐的文化层面。

该小说中作为文化载体的主要有“大泥坑”、“跳大神”和“洗热水澡”。

这样的文化载体孕生了更具文化意味的主体——“看客”群体。

尤其将主体与载体结合起来,更具有文化批判的历史厚度和哲学力度。

5、该小说旨在批判封建主义思想对民众精神的戕害,改造国民麻木的灵魂,因为萧红早就意识到“中国人有一种民族的病态”,那就是“病态的灵魂”,于是“想改正它”,正面揭露“封建的剥削和压迫”是反对封建主义的一条有效途径。

6、《呼兰河传》有三重视角,一个是童真童趣的儿童视角——“我”,孩子看不清事件的内涵,于是产生了“陌生化效果”;一个是成年叙述者视角,叙述者是处在一种超然的境界,与小说中人物保持着距离;第三个是萧红视角,萧红视角是居高临下的,读者可能看不见她,但她随时会出来发议论,有时连议论也不发,但读者可以感觉到萧红的情感波动。

7、萧红在《呼兰河传》中,不仅用饱含深情的笔墨追忆了往昔,而且也表达出了对温暖和爱的痴痴追求。

因而,在整个《呼兰河传》的叙事中,作者一直都将抒情的笔法渗入到叙事文体中,使其叙述模式充满了散文化的情调。

人物形象★“我”:“我”生的时候,祖父已经60多岁,“我”长到4、5岁,祖父就快70了。

“我”是个天真、活泼、可爱、顽皮的孩子。

九年级下册语文《呼兰河传》一、作品简介《呼兰河传》是由九年级下册语文教材收录的一篇小说。

该小说主要讲述了抗日战争时期,在中国东北的乡村中,人民英勇抵抗日本侵略者的故事。

是一部以平民视角展现了中国人民在困难环境下的韧劲与抗争精神的作品。

二、作品背景作品背景设定在抗日战争时期的中国东北地区,也就是今天的东北三省。

在这个时期,日本侵略者对中国进行了残酷的侵略和统治,中国人民遭受了巨大的苦难。

《呼兰河传》通过对东北农村乡亲们的生活和抵抗描写,展现出中国人民顽强不屈的抗击外敌的斗争精神。

三、主要人物介绍1. 黄台之黄台之是地主家庭的孩子,是整个故事的主角。

他心地善良,乐于助人。

在他的成长过程中,通过目睹日本侵略的残暴行径和亲身经历战乱,他逐渐认识到自己身上所肩负的责任。

2. 牛老牛老是黄台之的家仆,也是他的朋友和启蒙教师。

牛老为人正直善良,对黄台之有着深厚的感情,尽力保护和教育他。

他经常引导黄台之从正义和善良的角度看待事物,帮助他确立正确的价值观。

3. 田雨生田雨生是黄台之的朋友,也是抗日战争时期抵抗日寇的志士。

田雨生反抗了日本侵略者对乡亲们的压迫,并成立了游击队,带领大家进行斗争。

他的坚韧和勇敢精神激励着黄台之,使他在战乱中展现出较高的勇气。

四、作品内容整个小说的情节紧凑,扣人心弦。

主要内容如下:黄台之是一个富贵家庭的孩子,他的成长轨迹受到了乡村的影响。

在他的成长过程中,黄台之目睹了日本侵略者对当地人民的残忍行为,深受触动。

他开始觉醒,并且以反抗外敌、保护家乡为己任。

黄台之在抗日斗争的过程中遭遇了许多艰难险阻,但他始终坚守着自己的信念。

正是因为他的努力和奋斗,组织起来的抗日游击队逐渐壮大,乡亲们的抵抗力量也增强了。

在与日军的斗争中,黄台之展现出了非凡的勇气和智慧,并成功地支援了八路军的战略行动。

最终,日本侵略者被击败,和平恢复到黄台之所在的家乡。

他带领着乡亲们一起撑过了困难时期,并迎来了新的生活。

在这个过程中,黄台之成长为一个英勇的抗日英雄,他的坚韧和智慧为整个故事注入了力量。

《呼兰河传》主要内容呼兰河传是一部由萨班贝尔日诺夫所著的长篇小说,作品以东北平原为背景,讲述了一个关于呼兰河流域的家族故事。

小说以呼兰河为主线,展现了一幅家族兴衰的历史画卷,描绘了人物的生活、情感和命运,以及东北平原的风土人情。

小说以呼兰河为背景,通过对呼兰河流域的家族故事的叙述,展现了一幅家族兴衰的历史画卷。

小说以呼兰河为主线,描绘了人物的生活、情感和命运,以及东北平原的风土人情。

小说的主要内容包括以下几个方面:首先,小说通过对呼兰河流域的家族故事的叙述,展现了家族兴衰的历史画卷。

呼兰河流域的家族经历了多年的风风雨雨,家族成员的命运起起伏伏,家族的兴衰变化也在呼兰河的流水中得到了生动的展现。

作者通过对家族成员的刻画,展现了家族兴衰的历史画卷,使读者感受到了家族的命运与河流的交织。

其次,小说通过对人物的生活、情感和命运的描绘,展现了东北平原的风土人情。

小说中的人物形象栩栩如生,他们的生活、情感和命运与东北平原的风土人情紧密相连。

作者通过对人物的细致描写,展现了东北平原的风土人情,使读者仿佛置身于东北平原,感受到了那片土地的粗犷与淳朴。

最后,小说通过对呼兰河的描绘,展现了大自然的壮丽和美丽。

呼兰河是东北平原的母亲河,她滋养了一代又一代的人民,见证了家族的兴衰变化,也承载了人们的情感和记忆。

作者通过对呼兰河的描绘,展现了大自然的壮丽和美丽,使读者感受到了大自然的伟大和力量。

总的来说,呼兰河传以呼兰河为主线,通过对呼兰河流域的家族故事、人物的生活、情感和命运,以及东北平原的风土人情的描绘,展现了一幅家族兴衰的历史画卷,使读者感受到了家族的命运与河流的交织,东北平原的粗犷与淳朴,以及大自然的壮丽和美丽。

这部作品不仅具有很高的文学价值,也为我们展现了东北平原的独特风情和人文景观。

呼兰河传各个章节的主要内容《呼兰河传》这本书,真的是一本让人感慨万千的作品,作者萧红用她那细腻的笔触把我们带回了她的家乡,呼兰河。

每一章都像是在诉说一个个动人的故事,里面的细节啊,简直让人心里暖暖的。

书中描绘的呼兰河的景象,简直就像是一幅幅生动的画卷,河水悠悠,柳树摇曳,仿佛都能听见风儿在轻声低语。

一开始,书里就给我们介绍了那个小村庄,村子里的生活是那么简单朴素,人们互相关心,邻里之间就像一家人。

作者用一种亲切的口吻告诉我们,那儿的天空是那么湛蓝,白云像棉花糖一样飘来飘去。

村子里的孩子们,天真无邪,尽情地玩耍。

真让人羡慕啊,那个时候的快乐,似乎和现代的快节奏生活是完全不一样的。

书中描写的小伙伴们,打打闹闹,捉迷藏,谁还记得那份无忧无虑的童年呢?书里开始讲述一些大人们的故事,他们的生活也不容易。

辛勤的农民,每天起早贪黑,望着那一片片稻谷,心里却有着说不尽的辛酸。

他们为了生活忙碌,常常得面对天灾人祸。

可是呀,他们的脸上却总是挂着笑容,真是乐天派。

这种乐观的精神,简直让人钦佩。

书中那些有趣的插曲,让我们不禁发笑,比如那些村民们讨论的各种奇葩的“养生”之道,简直是笑点满满。

再说到书中的人物,那可是各具特色,鲜活得像从书里跳出来的一样。

比如那个善良的奶奶,她的故事让我觉得特别感人,奶奶总是把村里的小孩当作自己的宝贝,嘴里常常念叨着“多吃点,长得快”。

每次看到她,我都能感受到那份浓浓的爱意。

还有那个爱讲故事的老头,总是给小朋友们讲些古怪的传说,孩子们听得可入迷了。

听着听着我都想参与进去,跟他们一起讨论讨论那些故事。

书中还有一段关于小女孩的成长故事,特别打动我。

她在生活的磨砺中,渐渐懂得了责任和担当。

那些小小的挫折,让她变得更加坚强。

每当她遇到困难时,总是用她那种纯真的微笑去面对。

这种精神,真的让人肃然起敬。

像她这样的女孩,生活中真不少,像我们身边的朋友,或许他们都在默默承受着不为人知的苦与乐。

书的结尾让人唏嘘不已。

《呼兰河传》的主要内容《呼兰河传》是一部由萧红创作的长篇小说,以描写中国东北农村的生活为主题,展现了中国农村妇女在特定历史时期的命运和生活状态。

小说以呼兰河为背景,讲述了女主人公杨白劳从少女到中年的一生经历,以及她与丈夫、家人、邻里之间的关系,塑造了一幅真实、深刻的农村画卷。

小说一开始,描述了杨白劳的父母是如何因为生活所迫,将她嫁给了一个年迈的瘸子。

杨白劳在婚后,过着艰苦的生活,她的丈夫因为年老体弱,不能干重活,家里的生计全靠她一人扛起。

她不仅要照顾丈夫,还要照料家务,种地、养猪等等,几乎是日夜不停地忙碌。

然而,尽管生活艰难,她依然乐观坚强,不向命运低头,展现了一种顽强的生命力和乐观的精神面貌。

随着故事的发展,杨白劳的丈夫去世了,她又嫁给了另一个男人,但是婚后的生活依然艰难。

她的第二个丈夫虽然年轻力壮,但却是一个懒惰、暴躁的人,经常对她施暴。

然而,杨白劳依然坚强地支撑着家庭,不断地努力工作,照顾着自己的孩子和继子,展现了母爱的伟大和坚韧。

在小说的结尾,杨白劳的儿子成家立业,她也得到了一些解脱。

然而,她的一生依然是充满了辛酸和磨难,她的坚韧和乐观成为了小说的主旋律,展现了中国农村妇女的生存状态和精神风貌。

《呼兰河传》通过对杨白劳一生的描写,展现了中国农村妇女在特定历史时期的命运和生活状态。

小说以其真实的写实风格,深刻地揭示了中国农村妇女的艰辛生活和顽强精神,具有很高的文学价值和社会意义。

同时,也让人们对中国农村的生活有了更加深刻的了解,对农村妇女的生存状态和精神风貌有了更加深刻的认识。

总之,《呼兰河传》是一部具有深刻社会意义和文学价值的作品,通过对杨白劳一生的描写,展现了中国农村妇女的命运和生活状态,对中国农村的生活和农村妇女的生存状态进行了真实而深刻的揭示,是一部值得一读的经典之作。

《呼兰河传》1.《呼兰河传》是萧红在香港写的一篇“回忆式”长篇小说,全文共7章,我的祖母有3个女儿,“我”是母亲的第1个孩子。

我们这学期学的《祖父的园子》节选自这本小说。

茅盾曾评价这部作品是“一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

”2.呼兰河除一些平凡的实际生活之外,还有不少精神上的盛举,如跳大神、唱秧歌、放河灯等。

3.呼兰河只有两条大街,一条从东到西,一条从南到北。

最有名的算是十字街。

4.东二道街有两家学堂:龙王庙的农业学校和祖师庙的高等小学;西二道街只有一个城隍庙的清真学校。

5.不断给小城的人们带来不便,并充满危险的是东二街上的大泥坑,五六尺深6.拔牙的洋医生店外招牌上画着一个特别大的一排牙齿。

7.卖豆芽的王寡妇儿子,掉河淹死了。

8.七月十五鬼节,呼兰河上会放河灯河灯有白菜灯,西瓜灯,还有莲花灯。

9.这个地方的晚霞很好看,土名叫火烧云。

火烧云上来了,颜色变化极多,而且变化极快。

10.我经常跟祖父学诗,祖父教我《千家诗》,没有课本全凭口头传诵。

11.胡家的小童养媳是小团圆媳妇,一个十二岁的姑娘。

她的头发又黑又长,梳着很大的辫子,辫子竟快到膝间了,她脸长得黑乎乎、笑呵呵的。

她最后惨死的原因是婆婆折磨死的。

12.男女两家的公子、小姐都还没有生出来,就给订下亲。

这叫指腹为亲。

“腹”的意思是肚子。

13.四月十八娘娘庙大会,土名叫逛庙,无分男女老幼都来逛,其中以女子最多。

14.祖父用黄泥裹起来烧了给我吃的第一次是掉坑里的小猪,第二次是掉坑里的鸭子。

15.跳秧歌是在每年的正月十五。

16.“毛子人”指外国人。

17.跳大神时,大神旁边的二神是男人。

18.祖母喜欢养羊,结果把果树都啃了。

到我记忆时,果园就只有一棵樱桃树和一棵李子树。

19.祖母喜欢吃韭菜馅饺子,她的内间墙上挂着一个很古怪的挂钟。

20.储藏室是我探险的地方。

21.二姑母的儿子小名叫“小兰”,曾送给我一个毛猴子。

22.一下雨,破草房上就长出蘑菇,这粉房里的人吃蘑菇,总是和粉配在一道,汤少一点的叫炖。

呼兰河传手抄报内容资料一、作品概述《呼兰河传》创作于20世纪30年代末期,正是抗日战争最艰苦的阶段,这使远在香港的萧红更加怀念自己的故乡和童年,于是,她以自己的家乡与童年生活为原型,创作了这部小说。

它在艺术形式上是一部比较独特的:它虽然写了人物,但没有主角;虽也叙述故事,却没有主轴;全书七章虽可各自独立却又俨然是一整体。

作家以她娴熟的回忆技巧、抒情诗的散文风格、浑重而又轻盈的文笔,造就了她“回忆式”的巅峰之作。

茅盾曾这样评价它的艺术成就:“它是一篇叙事诗,一片多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

”二、内容简介《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说,全书共分七章,它以作者的童年回忆为引线,描绘了20世纪20年代东北小城呼兰的种种人和事,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧的精神状态。

《呼兰河传》共七章,第一、二章对呼兰河城风情的描绘,第三、四章是“我”童年的回忆,展现“我”在呼兰河城度过的童年时光。

第五、六、七章则是由景物转到人物,写出了团圆媳妇、冯歪嘴子、有二伯等一系列悲惨的故事。

文本中的“呼兰河”,它不是《呼兰府志》所记载的那条流动的呼兰河,而是一座在松花江和呼兰河北岸有固定地理位置的小城。

三、经典句段1、祖父蹲在地上拔草,我就给他戴花。

祖父只知道我是在捉弄他的帽子,而不知道我到底是在干什么。

我把他的草帽给他插了一圈的花,红通通的二三十朵。

2、花园里边明晃晃的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。

3、雨滴就像千万个伞兵,从空中跳下来,安全地降落在地面上。

4、一到后园里,我就没有对象地奔了出去,好像我是看准了什么而奔去了似的,好像有什么在那儿等着我似的。

其实我是什么目的也没有。

只觉得这园子里边无论什么东西都是活的,好像我的腿也非跳不可了。

若不是把全身的力量跳尽了,祖父怕我累了想招呼住我,那是不可能的,反而他越招呼,我越不听话。

等到自己实在跑不动了,才坐下来休息,那休息也是很快的,也不过随便在秧子上摘下一个黄瓜来,吃了也就好了。

名著补充一、《呼兰河传》1、作品简介《呼兰河传》是中国作家萧红创作的长篇小说。

该作品于1940年9月1日见载于香港《星岛日报》,1940年12月12日,萧红于香港完成《呼兰河传》书稿创作,12月27日全稿连载完。

该作品以萧红自己童年生活为线索,把孤独的童话故事串起来,形象地反映出呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态,从而无情地揭露和鞭挞中国几千年的封建陋习在社会形成的毒瘤,以及这毒瘤溃烂漫浸所造成的瘟疫般的灾难。

文本中的“呼兰河”,它不是《呼兰府志》所记载的那条流动的呼兰河,而是一座在松花江和呼兰河北岸有固定地理位置的小城。

2、作者简介萧红(1911-1942),中国近现代女作家,“民国四大才女”之一,被誉为“20世纪30年代的文学洛神”。

乳名荣华,学名张秀环,后由外祖父改名为张廼莹。

笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。

1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个封建地主家庭,幼年丧母。

1932年,结识萧军。

1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。

1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。

1936年,东渡日本,创作散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。

1940年,及端木蕻良同抵香港,之后发表中篇小说《马伯乐》、长篇小说《呼兰河传》等。

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张病逝于香港,年仅31岁。

3、内容简介《呼兰河传》共七章,写的是20世纪20年代北方一座普普通通的小城呼兰,以及普普通通的人的普普通通的生活。

《呼兰河传》不是为某一个人作传,而是为作者生于斯、长于斯的小城作传。

第一、二章对呼兰河城风情的描绘。

第一章以宏观的俯瞰视角,按照空间顺序勾勒呼兰小城的总体格局:十字街、东二道街、西二道街、若干小胡同,将呼兰固定在了寒冷而荒凉的东北大地上。

第二章勾勒呼兰小城的总体面貌。

小城人的生活空间局促、逼仄、简陋,城里除了十字街外,还有两条都是从南到北五六里长的街,再就是有些小胡同,街上为人而做的设施不多——几家碾磨房,几家豆腐店,一两家机房、染缸房,东二道街上唯一的文化设施是两座小学校,西二道街还有一个设在城隍庙里的清真学校。

《呼兰河传》故事简介及人物形象分析一、作者与作品简介关于萧红(1911—1943)中国现代著名女作家,黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟。

曾因不满封建家庭的包办婚姻而离家出走,受尽流离失所之苦,个人情感生活也屡遭坎坷。

前后辗转于哈尔滨、北京、青岛、上海、日本等地。

1942年,31岁的肖红在历经艰辛以后,孤单地病逝于战火纷飞的香港。

在她不到十年的创作中,留下了长篇小说《呼兰河传》《马伯乐》、中篇小说《生死场》、短篇小说《手》《牛车上》等大量作品,这些介乎小说与散文之间的独特作品,包括着庞大的文化含量和独特的生命体验,对后世具有深远的影响。

关于作品:《呼兰河传》创作始于1938年武汉,定稿于1940年12月的香港。

1940年9月1日开始在香港《星岛日报》上连载,至12月27日截止;1941年由桂林河山出版社出版。

《呼兰河传》是萧红在历经重重变故,在寂寞、苦闷、怀旧的心情中写完的。

是作者的后期代表作。

它通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于扭曲人性损害人格的社会现实的否定,以及“孤寂与苦闷”的情怀。

著名文学家茅盾评价:“它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

”二、故事简介《呼兰河传》以一个小女孩的目光观察古老的呼兰河畔的各种人和事,是一部回忆性、自传性的小说。

它再次打破了以人物为中心的传统小说模式,而以呼兰城的公众生活和环境为中心,辐射诞生活的各种方面,正如书名所示,它是为整个小城的人情风习作传。

第一章写呼兰河的自然风光和它的卑琐普通的实际生活;第二章写本地人们“精神上的盛举”——风俗民情;第三、四两章写作者的幼年生活,她的慈祥的祖父以及左邻右舍;第五、六、七章别离写三个独立的故事,三个不同的生活悲剧:天真活泼的小团圆媳妇的死,孤苦无依的有二伯蒙受凌辱,贫困的磨官冯歪嘴子的不幸。

三、人物形象分析一、小团圆媳妇小团圆媳妇是如何的一个人?一个仅仅十二岁而被称作十四岁的小姑娘;曾经“头发又黑又长,梳着很大的辫子”,曾经“看见我,也还偷着笑”;说碗碟很好看,想坐起来弹玻璃球玩;一点也不害羞,坐得笔直,走得风快,用饭就吃三碗等。

九年级语文《呼兰河传》的知识点

九年级语文《呼兰河传》的知识点

1作者简介

萧红(1911—1942),中国现代著名女作家。

黑龙江省呼兰县人,原名张迺(nǎi)莹。

她的作品有女性作家细腻的感情气质,用优美抒情的文笔表现出在封建压迫和帝国主义铁蹄下民族的不屈灵魂。

1942年,萧红病故在战火纷飞的香港,同年31岁。

2相关背景

《呼兰河传》创作于1940年,正是抗日战争最艰苦的阶段,这使远在香港的萧红更加怀念自己的故乡和童年,于是,她以自己的家乡与童年生活为原型,创作了这部小说。

茅盾曾这样评价它的艺术成就:“它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的'歌谣。

”

3主要内容

这篇课文通过对祖父家园里的景物和自己在其中活动的描述,展示了快乐、自由、幸福的童年生活,流露出作者对童年的依恋和怀念。

4句式

比喻:来了雨,榆树先冒烟。

太阳一出来,榆树的叶子就发光了,它们闪烁得和沙滩上的蚌壳一样。

拟人:花开了,就像睡醒了似的。

鸟飞了,就像在天上逛似的。

虫子叫了,就像虫子在说话似的。

一切都活了,要做什么,就做什么。

要怎么样,就怎么样,都是自由的。

5分段及段意

本文可分为三段:

第一段(1-6自然段):介绍祖父的园子是个什么都有的美丽的大花园。

交代故事发生的环境和人物关系。

第二段(7-26自然段):写“我”在园中的玩乐和“劳动”,表现“我”的自由自在无忧无虑的童年生活。

第三段(27-31自然段):写对园子的美好印象。

◎《呼兰河传》:一幅多彩的风土画9上

一、作家、作品

萧红(1911—1942)黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟,发表《生死场》用萧红作笔名,“民国四大才女”之一。

因不满封建家庭的包办婚姻而离家出走,1942年,病逝于战火纷飞的香港。

主要作品:长篇小说《呼兰河传》《马伯乐》,中篇小说《生死场》。

《呼兰河传》通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于扭曲人性、损害人格的社会现实的否定,以及“孤寂与苦闷”的情怀。

二、主要内容

1.小城风貌。

共九节,第一节主要写东二道街上的大泥坑;第二节主要写卖豆芽的女疯子;第三节写染缸房里的故事;第四、五节主要写扎彩铺;第六节主要写小胡同卖麻花的;第七节主要写卖豆腐的;第八节介绍火烧云;第九节总写呼兰河的一年四季。

城里除了十字街外,还有两条街,东二道街有一个五六尺深的大泥坑,车马、小孩和猪常掉进去,呼兰河人虽然深受其苦,可都在看热闹,没有人出来加以整治。

(愚昧、麻木)2.风俗民情。

共五节,主要写呼兰河的人们的精神面貌。

第一节写“跳大神”;第二节写七月十五放河灯;第三节写台子戏;第四节写逛庙会;第五节小结。

人有病就跳大神,敲鼓、杀鸡,人们都赶来看。

七月十五鬼节,呼兰河上放河灯,和尚道士在河沿上打起场子做道场。

人们倾城而出到河沿上去观河灯。

每当丰收或干旱不雨,就要唱台子戏来求雨或谢龙王。

一到唱戏接姑娘唤女婿,热闹得很。

场上打架的,吵架、调情的,看热闹的,戏不一定要看,戏场是一定要去。

庙会上,人们虔诚地在爷爷庙跪神,到娘娘庙求子。

庙会上有各种各样的货物、玩具,各样好吃的。

这些盛举都是为鬼而做的,并非为人而做的。

3.慈祥的祖父。

我的祖父年近七十,慈祥而温和。

家里面只有祖父最关心我,所以,一天到晚,门里门外,我寸步不离他。

他常教我读诗,带我到后花园游玩,我走不动的时候,祖父就抱着我,我走的动了,祖父就拉着我,祖孙俩相依相伴,有着无穷的快乐。

4.贫穷的房客。

家里的房子都租给了穷人。

西边的一间破草房租给一家喂猪的,雨后房顶会出蘑菇,房里的人上房采蘑菇,别人很羡慕;还有一间草房租给一家开粉坊的,他们常常一边晒粉、一边唱歌,过着很快乐的生活;厢房里还住着个拉磨的;粉坊旁的小偏房里还住着个赶大车的胡家。

5. 团圆媳妇的磨难。

一个健康、活泼又纯真的少女被无情而腐朽的礼教摧残致死的悲剧故事。

①挨打。

小团圆媳妇是老胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,成天乐呵呵的,但是由于她太过大方,不合传统,不懂“规矩”,常常遭受其婆婆的无端打骂,左邻右舍也都支持这种打骂行为。

胡家打了一个多月,拧大腿、刺手指、用烙铁烙脚心、吊在梁上用皮鞋抽打(打昏后用冷水浇醒,全身都打青了,还出了血),小团圆媳妇被折磨得生了病。

②吃偏方:用瓦片焙成的黄连猪肉;半疯的人给的药方。

③跳大神。

请二神、让道人抽贴、烧替身。

听了跳大神的话,把小团圆媳妇放在大缸里用滚热的水洗澡。

左邻右舍看热闹,帮忙撕光小团圆媳妇的衣服,将滚烫的热水浇到她的头上。

她被热水烫了三次,昏了三次,几天后死去了。

6. 古怪的有二伯。

我有一个亲戚叫"有二伯",他是个老光棍,性情非常古怪,同人不大爱打腔,却喜欢同石头、麻雀、黄狗谈天。

听祖父讲,二伯三十年前就到了我家,日俄战争时,多亏有二叔在,才守住了家,他最怕人骂他"绝后",只要听到有人这样骂他,就会伤心的大哭起来。

他会偷主人家东西变卖,偷铜酒壶、偷米、偷澡盆。

有一次,父亲打了有二伯,他要“上吊”还要“跳井”。

7. 坚忍的冯歪嘴子。

人们都管拉磨的那个邻居叫“磨官冯歪嘴子”,他不但会拉磨,还会做年糕。

有一次,我去磨坊买年糕,看到里面炕上躺着一个女人和一个小孩,原来冯歪嘴子成家了,那女人就是同院老王家的大姑娘王大姐。

然而,冯歪嘴子的幸福生活遭到了邻人们的羡慕和嫉妒,大家都说王大姐坏,谣言层出不穷,冯歪嘴子受尽了人们的冷嘲热讽。

过了两三年,王大姐在生下第二个孩子后因难产死去,冯歪嘴子常常含着眼泪,但他看到大儿子已会拉驴饮水,小儿子也会拍手笑了,他就不再绝望。

在儿子身上,他看到了活着的希望。

三、人物形象

1.小团圆媳妇——健康、天真、活泼的单纯的小姑娘,因不符合社会的期待——太过大方、不害羞,不符合人们眼中的低眉顺眼的小团圆媳妇的样子,没有抗争,被折磨而死成为封建到的、封建习俗的牺牲品。

小团圆媳妇的死是一出悲剧,但有着更深悲剧意味的是小团圆媳妇的婆婆和那些看客,从他们身上反映出的呼兰城人们麻木、残忍、愚昧的生存状态与思想状态。

2. 有二伯——性情古怪,勤劳、倔强而又麻木的老人。

他封建等级思想很重,虽然地位极低下,却还不忘记自己是主子的同宗二哥,人家叫他“二掌柜的”,他就笑逐颜开。

他思想麻木,跟别人一样说“团圆媳妇也不象个团圆媳妇了。

”对小团圆媳妇的惨死,他无动于衷。

3. 冯歪嘴子——生活的强者、抗争者。

他敢于和王大姑娘自由恋爱结婚,任凭人们奚落,平静地生活着。

对爱情和幸福的追求,表现出他的坚强和勇气。

4.祖父——热爱生活、热爱劳动,宽容、慈爱,尊重孩子天性的人。

他给了孩子心灵的自由,他允许孩子随便玩闹,对孩子倾尽了爱心和耐心。

他的爱放飞了孩子的天性,在他暖融融的爱的包围下,才有了孩子自由、快乐、幸福的童年。

四、问题设计

1、“这过路的人分成两种”,说说经过东二道街大泥坑的是两种怎样的人。

答:一类是“穿着长袍短褂”“清洁”的人,当马和马车掉到泥坑里的时候,他们只袖手旁观看热闹,绝不伸手帮忙,是一群幸灾乐祸麻木不仁的旁观者。

一类是普通的老百姓,危难之中他们总能伸出双手帮人度过难关,是一群淳朴善良的劳动者。

2、没有一个人说把泥坑子用土填起来,说明什么?

答:人们就是这样延续着祖辈的习惯得过且过地重复着这样毫无生气的生活。

用以揭示人们精神的麻木,内心的淡漠。

3、祖父有着怎样的特点?试举一例相关情节。

答:①慈祥、风趣。

喜欢和小孩子开玩笑,藏起小孩的帽子并很容易地让孩子们找到;疼爱我,是我童年的忠实玩伴;为我烧小猪,烤鸭子吃。

②善良。

看到冯歪嘴子一家没地方住,提供草棚让其居住;看到胡家打团圆媳妇,去劝说他家不要打。

③耐心。

耐心地教我背诗,是我的启蒙老师。

4、团圆媳妇是一个怎样的人?她为什么经常挨婆婆打?周围人为什么不认为婆婆做错了?

答:①健康、活泼,和普通孩子一样天真爱玩,对世界充满了好奇。

②婆婆认为她爱笑,太大方了,长得高,吃得多,不像个小团圆媳妇,不是婆婆喜欢的那种低眉顺眼的样子而不被婆婆喜欢并遭到婆婆的虐待。

③婆婆和周围人思想愚昧落后,用封建习俗衡量小团圆媳妇,所以不觉得错。

5、团圆媳妇为什么会生病?她遭遇了怎样的命运?你认为害死她的凶手是谁?

答:①胡家打了一个多月,拧大腿、刺手指、用烙铁烙脚心、吊在梁上用皮鞋抽打(打昏后用冷水浇醒,全身都打青了,还出了血),小团圆媳妇被折磨得生了病。

②除挨打外,她被用各种偏方和请云游真人治病;接下来她被婆婆及其率领的众邻居们接连用开水烫了三遍,永远地离开了人世。

③封建礼教、迷信思想、封建的传统意识以及人们麻木、愚昧的思想残害了她。

6、你认为冯歪嘴子是个怎样的人?

答:①勇气和胆量。

勇于追求爱情和幸福。

他敢于和王大姑娘自由恋爱结婚,任凭人们奚落,平静地生活着。

②坚强和乐观。

他生活贫困,妻子死后给他留下两个年幼的孩子,他不绝望,仍然在人们怜悯的目光下倔强地活着,担负着他应该担负的责任。

他是生活的强者,是抗争者。