道德经帛书版第三章 为国家而学、而想、而奉献

- 格式:docx

- 大小:16.03 KB

- 文档页数:4

帛书版道德经原文及翻译第一章道名有无众妙之门帛书经文:道可道也,非恒道也;名可名也,非恒名也。

无名,万物之始也;有名,万物之母也。

故恒无欲也,以观其妙;恒有欲也,以观其所徼(jiào)。

两者同出,异名同谓;玄之又玄,众妙之门。

【本章64个字】经文今译:道是可以被言说的,但可以被言说的道不是永恒之道;名是可以被表达的,但可以被表达的名不是永恒之名。

无名是创生万物的起始,有名是孕育万物的根源。

无欲时能观察体会到道及万物的隐微之妙即原理,有欲时会探索道及万物的应用及边际。

两者同出于一物,名称虽不同但说的都是同一事物,一体及两面的相互关系非常深奥,是认识万物的神妙之门。

第二章无为不言弗居弗去帛书经文:天下皆知美之为美,恶已。

皆知善,斯不善矣。

有,无之相生也;难、易之相成也;长,短之相形也;高、下之相盈也;音,声之相和也;先、后之相随。

恒也。

是以圣人居无为之事,行不言之教。

万物作而弗始也,为而弗恃也,成功而弗居也。

夫唯弗居,是以弗去。

【本章94个字】经文今译:天下人都知道美之所以为美,那是因为丑恶的存在;天下人都知道善之所以为善,那是因为不善的存在。

有是由无生成的,难是由易变成的,长是由短对照的,高是由下增长的,音是由声应和的,先是由后跟随而显的,这种对立统一的关系是永恒存在的。

所以圣人以无为自然的方式行事,以不言的方式来教化百姓。

万物开始生长时感觉不到他的存在;万物有为时也没有感觉到依赖于他;万物成功时,他也不居功。

正是因为他一直在无为自然而作,并且不言有功,万物反而离不开他。

第三章弗为而已无不治矣帛书经文:不上贤,使民不争。

不贵难得之货,使民不为盗。

不见(xiàn)可欲,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

恒使民无知无欲也,使夫智不敢。

弗为而已,则无不治矣。

【本章67个字】经文今译:不推崇权力和财富,则能使民众不争名夺利;不把稀奇难得的财货视为宝贝,则能使民众淳朴而不起盗心;不宣传展现可欲的东西,则能使民众心智不被妄欲迷惑而作乱。

道德经第三章

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

道德经第三章主要强调了无为而治的原则。

首先,章节指出,如果不崇尚贤能,不过分追求稀缺的财物,不刺激人们的欲望,就能够使社会安定和谐。

圣人治理国家时,会以虚心、满足的态度来对待自己,同时会鼓励人们保持清静的心境。

这样一来,智者就不会为了权力和利益而行事,社会也就能够自然而然地运行。

道德经第三章的解析如下:

这一章中,道德经提出了无为而治的理念。

它告诉我们,如果我们不过分追求权力、财富和满足欲望,而是保持虚心、满足的心态,就能够实现社会的和谐与稳定。

圣人在治理国家时,会以平和的心态来对待自己,同时鼓励人们保持清静的心境。

这样一来,智者就不会为了权力和利益而行事,而是会自然而然地为社会做出贡献。

通过这一章,道德经教导我们要放下功利心和欲望,保持平和、

满足的心态。

我们应该追求内心的平静和满足,而不是过分追求外在的权力和财富。

只有这样,我们才能真正体验到无为而治的力量,实现社会的和谐与稳定。

《道德经》第三章文字分享不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗。

不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲,使夫知者,不敢为也。

为无为,则无不治。

这一篇是现在流行讲的平台思维利他和利己是一对阴阳一切因公,其中有私;一切因私,其中有公,公私互转,是阴阳的互转,可惜的是我们经常是私也不私,公也不公元神当家,识神退位。

不尚贤是不要有分别心,恬淡自然,好不好都一样,美与丑都一样,居于中间的空无状态,后天意识心淡化,虚灵活泼之神常静不乱。

没有分别心,没有向外之心,心内空空,好像纯净的天空,清澈的水。

心是沉静不动的,如果有任何心思,就是在大脑皮层忙活,心灵的空间就阴云密布,一盆浑水,动荡不安。

这是入道的第一关,后天意识有一丝一毫,这个门就不给你开。

换句话说,就是甘愿为愚,一愚解千愁,就是所谓的大智若愚民争,争什么?有难得之货,即会有盗和机巧觊觎心、攀缘心此起彼伏,个业造成共业,共业影响个业治己如亨大国五蕴衍化,哪一个又不是因见而生识神?弱其志,强其骨:婴儿是不是很弱,但是把自己练得如婴儿般至柔,虽然至柔,如天地的大元气,却可以至强至刚,浩浩荡荡,包天地而入日月。

无知无欲,是说无“识”,无停止。

欲,看似是贪婪,却也容易懈怠。

吕动宾说的:世之财物,人人爱底,一见即欲;不见可欲,人之心就乱了。

我无见,我就无欲——这个“见”。

很有意思,如果是远离,也只算是出世躲避;但如果是:见而不现,便是内心的功夫,着尘而不染;入色而不熏,自在。

无为这个词曾经被误导误读。

我理解其实无为是,能放得下,有所不为。

只有有所不为才能聚集精力有所作为,这就是道家的执一、贞一、守一的思想。

无为这个词也曾经被误导误读。

我理解其实无为是,能放得下——不为所为。

才能聚集精力有所作为,这就是执一、贞一、守一的。

最后说一句,贪眼见之物——人性的矢然。

马斯洛的定义有个很细微的地方,五层需求求索中,人,一定是在满足其一层后,且一定会向上一层伸手。

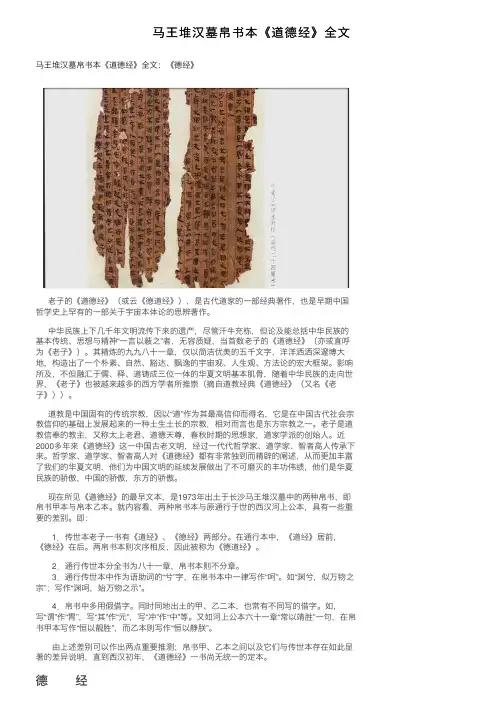

马王堆汉墓帛书本《道德经》全⽂马王堆汉墓帛书本《道德经》全⽂:《德经》⽼⼦的《道德经》(或云《德道经》),是古代道家的⼀部经典著作,也是早期中国哲学史上罕有的⼀部关于宇宙本体论的思辨著作。

中华民族上下⼏千年⽂明流传下来的遗产,尽管汗⽜充栋,但论及能总括中华民族的基本传统、思想与精神“⼀⾔以蔽之”者,⽆容质疑,当⾸数⽼⼦的《道德经》(亦或直呼为《⽼⼦》)。

其精炼的九九⼋⼗⼀章,仅以简洁优美的五千⽂字,洋洋洒洒深邃博⼤地,构造出了⼀个朴素、⾃然、豁达、飘逸的宇宙观、⼈⽣观、⽅法论的宏⼤框架。

影响所及,不但融汇于儒、释、道铸成三位⼀体的华夏⽂明基本肌⾻,随着中华民族的⾛向世界,《⽼⼦》也被越来越多的西⽅学者所推崇(摘⾃道教经典《道德经》(⼜名《⽼⼦》))。

道教是中国固有的传统宗教,因以“道”作为其最⾼信仰⽽得名,它是在中国古代社会宗教信仰的基础上发展起来的⼀种⼟⽣⼟长的宗教,相对⽽⾔也是东⽅宗教之⼀。

⽼⼦是道教信奉的教主,⼜称太上⽼君、道德天尊,春秋时期的思想家,道家学派的创始⼈。

近2000多年来《道德经》这⼀中国古⽼⽂明,经过⼀代代哲学家、道学家、智者⾼⼈传承下来。

哲学家、道学家、智者⾼⼈对《道德经》都有⾮常独到⽽精辟的阐述,从⽽更加丰富了我们的华夏⽂明,他们为中国⽂明的延续发展做出了不可磨灭的丰功伟绩,他们是华夏民族的骄傲,中国的骄傲,东⽅的骄傲。

现在所见《道德经》的最早⽂本,是1973年出⼟于长沙马王堆汉墓中的两种帛书,即帛书甲本与帛本⼄本。

就内容看,两种帛书本与原通⾏于世的西汉河上公本,具有⼀些重要的差别。

即: 1.传世本⽼⼦⼀书有《道经》、《德经》两部分。

在通⾏本中,《道经》居前,《德经》在后。

两帛书本则次序相反,因此被称为《德道经》。

2.通⾏传世本分全书为⼋⼗⼀章,帛书本则不分章。

3.通⾏传世本中作为语助词的“兮”字,在帛书本中⼀律写作“呵”。

如“渊兮,似万物之宗”;写作“渊呵,始万物之⽰”。

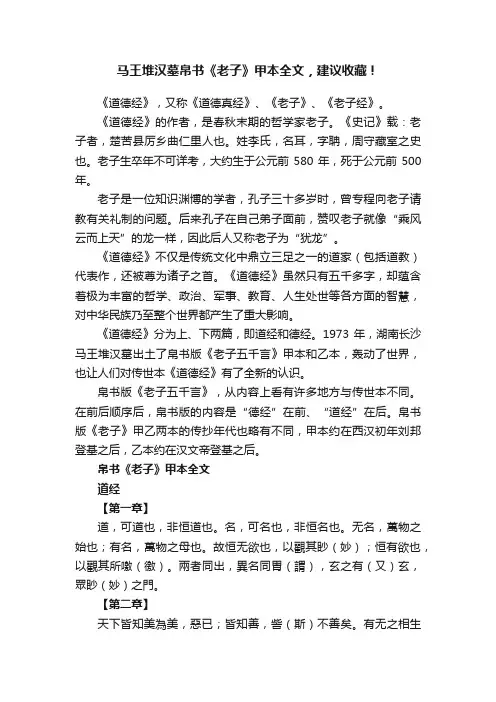

马王堆汉墓帛书《老子》甲本全文,建议收藏!《道德经》,又称《道德真经》、《老子》、《老子经》。

《道德经》的作者,是春秋末期的哲学家老子。

《史记》载:老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也。

姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

老子生卒年不可详考,大约生于公元前580年,死于公元前500年。

老子是一位知识渊博的学者,孔子三十多岁时,曾专程向老子请教有关礼制的问题。

后来孔子在自己弟子面前,赞叹老子就像“乘风云而上天”的龙一样,因此后人又称老子为“犹龙”。

《道德经》不仅是传统文化中鼎立三足之一的道家(包括道教)代表作,还被尊为诸子之首。

《道德经》虽然只有五千多字,却蕴含着极为丰富的哲学、政治、军事、教育、人生处世等各方面的智慧,对中华民族乃至整个世界都产生了重大影响。

《道德经》分为上、下两篇,即道经和德经。

1973年,湖南长沙马王堆汉墓出土了帛书版《老子五千言》甲本和乙本,轰动了世界,也让人们对传世本《道德经》有了全新的认识。

帛书版《老子五千言》,从内容上看有许多地方与传世本不同。

在前后顺序后,帛书版的内容是“德经”在前、“道经”在后。

帛书版《老子》甲乙两本的传抄年代也略有不同,甲本约在西汉初年刘邦登基之后,乙本约在汉文帝登基之后。

帛书《老子》甲本全文道经【第一章】道,可道也,非恒道也。

名,可名也,非恒名也。

无名,萬物之始也;有名,萬物之母也。

故恒无欲也,以觀其眇(妙);恒有欲也,以觀其所噭(徼)。

兩者同出,異名同胃(謂),玄之有(又)玄,眾眇(妙)之門。

【第二章】天下皆知美為美,惡已;皆知善,訾(斯)不善矣。

有无之相生也,難易之相成也,長短之相刑(形)也,高下之相盈也,意(音)聲之相和也,先後之相隋(隨),恒也。

是以聲(聖)人居无為之事,行不言之教。

萬物作而弗始也,為而弗志(恃)也,成功而弗居也。

夫唯居,是以弗去。

【第三章】不上賢,使民不争。

不貴難得之貨,使民不為盗。

不見可欲,使民不亂。

是以聲(聖)人之治也,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。

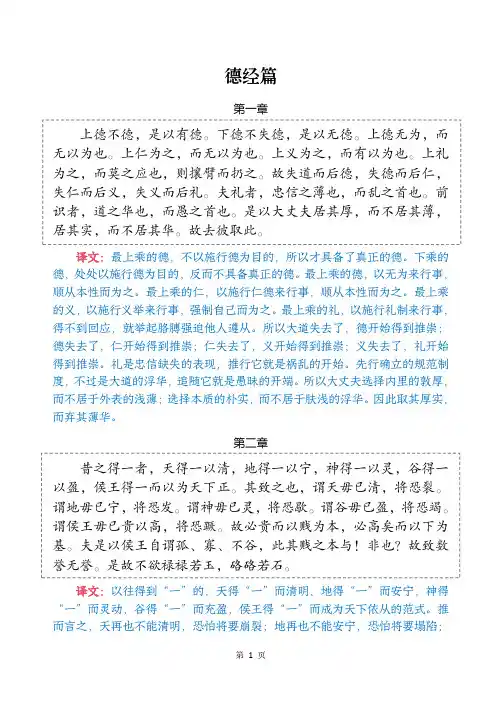

德经篇第一章上德不德,是以有德。

下德不失德,是以无德。

上德无为,而无以为也。

上仁为之,而无以为也。

上义为之,而有以为也。

上礼为之,而莫之应也,则攘臂而扔之。

故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

夫礼者,忠信之薄也,而乱之首也。

前识者,道之华也,而愚之首也。

是以大丈夫居其厚,而不居其薄,居其实,而不居其华。

故去彼取此。

译文:最上乘的德,不以施行德为目的,所以才具备了真正的德。

下乘的德,处处以施行德为目的,反而不具备真正的德。

最上乘的德,以无为来行事,顺从本性而为之。

最上乘的仁,以施行仁德来行事,顺从本性而为之。

最上乘的义,以施行义举来行事,强制自己而为之。

最上乘的礼,以施行礼制来行事,得不到回应,就举起胳膊强迫他人遵从。

所以大道失去了,德开始得到推崇;德失去了,仁开始得到推崇;仁失去了,义开始得到推崇;义失去了,礼开始得到推崇。

礼是忠信缺失的表现,推行它就是祸乱的开始。

先行确立的规范制度,不过是大道的浮华,追随它就是愚昧的开端。

所以大丈夫选择内里的敦厚,而不居于外表的浅薄;选择本质的朴实,而不居于肤浅的浮华。

因此取其厚实,而弃其薄华。

第二章昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,侯王得一而以为天下正。

其致之也,谓天毋已清,将恐裂。

谓地毋已宁,将恐发。

谓神毋已灵,将恐歇。

谓谷毋已盈,将恐竭。

谓侯王毋已贵以高,将恐蹶。

故必贵而以贱为本,必高矣而以下为基。

夫是以侯王自谓孤、寡、不谷,此其贱之本与!非也?故致数誉无誉。

是故不欲禄禄若玉,硌硌若石。

译文:以往得到“一”的,天得“一”而清明,地得“一”而安宁,神得“一”而灵动,谷得“一”而充盈,侯王得“一”而成为天下依从的范式。

推而言之,天再也不能清明,恐怕将要崩裂;地再也不能安宁,恐怕将要塌陷;神再也不能灵动,恐怕将要停歇;谷再也不能充盈,恐怕将要竭尽;侯王再也不能贵高,恐怕将要颠仆。

故而必定得以尊贵,是以贱作为根本;必定得以崇高,是以下作为基础。

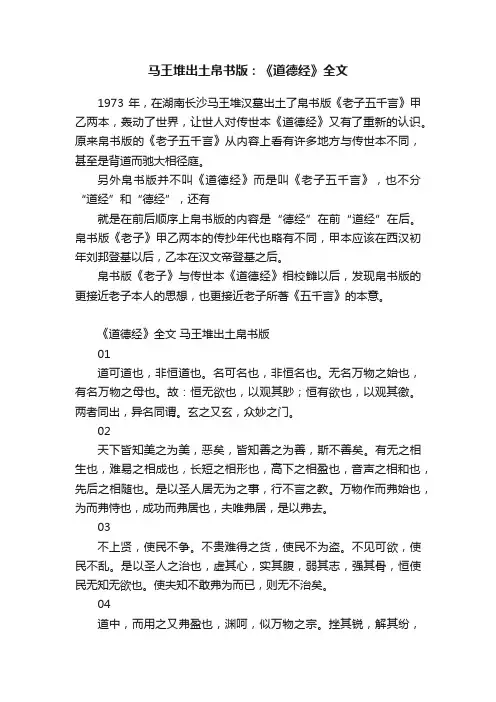

马王堆出土帛书版:《道德经》全文1973年,在湖南长沙马王堆汉墓出土了帛书版《老子五千言》甲乙两本,轰动了世界,让世人对传世本《道德经》又有了重新的认识。

原来帛书版的《老子五千言》从内容上看有许多地方与传世本不同,甚至是背道而驰大相径庭。

另外帛书版并不叫《道德经》而是叫《老子五千言》,也不分“道经”和“德经”,还有就是在前后顺序上帛书版的内容是“德经”在前“道经”在后。

帛书版《老子》甲乙两本的传抄年代也略有不同,甲本应该在西汉初年刘邦登基以后,乙本在汉文帝登基之后。

帛书版《老子》与传世本《道德经》相校雠以后,发现帛书版的更接近老子本人的思想,也更接近老子所著《五千言》的本意。

《道德经》全文马王堆出土帛书版01道可道也,非恒道也。

名可名也,非恒名也。

无名万物之始也,有名万物之母也。

故:恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其徼。

两者同出,异名同谓。

玄之又玄,众妙之门。

02天下皆知美之为美,恶矣,皆知善之为善,斯不善矣。

有无之相生也,难易之相成也,长短之相形也,高下之相盈也,音声之相和也,先后之相随也。

是以圣人居无为之事,行不言之教。

万物作而弗始也,为而弗恃也,成功而弗居也,夫唯弗居,是以弗去。

03不上贤,使民不争。

不贵难得之货,使民不为盗。

不见可欲,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,恒使民无知无欲也。

使夫知不敢弗为而已,则无不治矣。

04道中,而用之又弗盈也,渊呵,似万物之宗。

挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,湛呵,似或存。

吾不知谁之子,象帝之先。

05天地不仁,以万物为刍狗。

圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐龠舆?虚而不屈,动而愈出。

多闻数穷,不若守于中。

06谷神不死,是谓玄牝。

玄牝之门,是谓天地之根。

绵绵呵若存,用之不堇。

07天长地久。

天地之所以能长且久者,以其不自生也,故能长生。

是以圣人后其身而身先,外其身而身存,不以其无私邪,故能成其私。

08上善若水。

水善利万物而有静,居众人之所恶,故几于道矣。

道德经第三章的感悟与精髓《道德经》是中国古代文化的珍贵遗产之一,它以简单的语言和哲学思考方式描述了人生的智慧与道路。

其中第三章是这一经典的重要篇章。

这一章节主要讲述了“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱”。

其核心意义是政治智慧与治国之道。

以下将从不尚贤、不贵难得之货和不见可欲三个方面来阐述它的感悟与精髓。

不尚贤的意思是,政治家或领袖应该专注于使人们相互协作而不是相互竞争。

如果一个社会强调某些人比其他人更重要,那么这个社会就会被分裂和破坏。

所以,在一个社会中,我们应该注重平等、协作和共同进步。

因为每个人都有不同的才华,如果我们公平地使用每个人的才华,那么我们就可以实现更加和谐的社会。

不贵难得之货意味着在生活中,我们应该注重节俭和适度。

虽然有些东西很难得,但我们也要考虑它们的实际价值和重要性。

如果我们非要得到这些难得之物,则会引起别人的嫉妒和不满,甚至导致社会问题,所以,秉持着信任,克制欲望,从而建立一个健康和谐的社会关系。

不见可欲是指,在生活中,我们应该控制自己的欲望。

因为欲望往往会导致人们追求过度和超越,从而失去自己与伦理道德的方向,陷入自我痛苦中。

如果我们能控制我们的欲望,那么我们就能够变得更加自律和有判断力,从而建立更加和谐的社会关系。

以上三点意义深远,值得我们深思和借鉴。

如果我们实践这些道德,将会有助于发展一个健康,和谐和富有道德感的社会。

因此,我们需要将这些道德变得普及而实用,以便我们更好地践行它们,并改善我们的社会生活和精神生活。

总之,道德经第三章是一个谦逊,自我控制和平等的探讨。

通过这些智慧的指导和启示,我们能够更好地去建立一个情感安定,精神健康,和谐友好的社区。

也能为今后的社会建设提供了很好的哲学来源,有指导性的价值。

《道德经》第三章给我们的启发【原文】不尚贤,使民不争。

不贵难得之货,使民不为盗。

不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治矣。

如果全社会把各行各业都平等看待,不把其中的某些行业拿来尊为高贵、把某些行业鄙视为卑贱行业的话,人民就不会为名誉而纷争。

如果全社会都不把玩物珍宝当成贵重之货的话,就没有人会起盗心生邪念。

如果全社会的人都没有非分之想,那么人人都可以安居乐业,人心就会平静不会浮躁了。

所以,圣人的治理原则是:要使人民都虚心待人,使人民衣食充盈,使人民没有野心,使人民身体强健,全民都形成了谦虚谨慎不出风头、安居乐业不欲壑难填的风尚,即使其中有个别的“聪明人”,也不敢“冒天下之大不韪”了。

采用这种自己“身先士卒”、“为人师表”无为而制的治理方法,就没有治理不好的国家。

现代启发老子在本章里阐述了“和谐社会”的基本雏形。

老子说:“不尚贤、不贵难得之货、不见可欲。

”意思是全社会都应该把各行各业都平等看待,不把其中的某些行业拿来尊为高贵、把某些行业鄙视为卑贱行业,这样从事各行各业的人都会以自己的工作为荣。

如果全社会都不把某些东西视为贵重、某些东西视为低贱,人们就没有攀比之心了。

如果全社会的人都没有非分之想,那么人人都可以安居乐业,人心就会平静不会浮躁了。

我们可以想象一下,如果全社会都做到了像老子所说的那样的话,人人热爱自己的工作;人人都没有攀比心,对自己的生活都很满意;人人都心态平和,安居乐业,如此的场景距离和谐社会还有多远?老子在这段的论述,很容易被人误解。

单看老子的“是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知、无欲。

使夫智者不敢为也。

”这段话仿佛老子的意图就是使人民愚昧无知的愚民统治。

要是整篇联系起来看呢?情况截然相反,这是一段典型的“无为而制”的经典论述。

汉高祖刘邦进入秦国都城咸阳以后,废除了秦国的残酷法律,仅约法三章作为临时法律。

不尚贤,使民不争,不贵难得之货,使民不为盗,不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫智者不敢为也,为无为,则无不治。

老子在第三章里面提出了四大社会的乱源,叫做名利欲知,所以他首先就提出来不尚贤,使民不争。

老百姓争的是什么?不就是那个名吗?考了进士才能当官,那就拼命的去考进士,你说你要有才有德才能够被重用,那么他就拼命的去追求才德,所以才造成历代都有忠臣不忠,贤臣不贤的现象。

表面上看他是忠臣,最后才发现他是个大奸臣,表面上看他大公无私,最后才知道他完全是自私自利的人。

历朝历代,这种事儿太多了,所以老子是一针见血。

他说你整个社会如果崇尚贤能,崇尚有才德的名,就会造成很多虚有其名,无才无德之人,要装得有才有德来谋取位置,这样整个社会就朝那个方向去竞争,适合不适合的都去追逐那个位置。

明明这个岗位需要一个刚正不阿,真正有贤德的人来,结果来了一个卑鄙小人,能做好的不在位,在位的又做不好,尸位素餐,这对整个社会是不利的。

其实,老子这句话我们好好的感悟,名可名,非常名,是让我们不要崇上任何的名号,就不会盲目的、不顾一切的、不择手段的去竞争。

不贵难得之货,使民不为盗。

现在为什么会有小偷?为什么有强盗?就是因为有难得的东西,有宝贵的东西,有大家公认的奇珍异宝,他才会动歪脑筋。

要是大家都不认为这个东西值钱,偷盗回来又有什么用呢?一个石头可以称为艺术品,一个古董价值连城。

这就是,贵难得之货,你看这个东西觉得它很贵重,然后把它的价钱炒得很高。

本来没有什么,马上就变成奇货可居,马上就变成大家不顾一切抢夺的对象。

正常的手段,拿不到就去抢,就去偷就去骗。

最典型的例子就是钻石恒久远,一颗永流传。

钻石其实就是金刚石,成分是碳元素,在地球上储量巨大。

他本来就是一个石头,却被商人炒作成难得的珍稀植物,还和爱情挂上了钩,宣扬说这个东西代表永恒、幸福、甜蜜的爱情,最后这么一小块石头,居然价值上万。

帛书《老子》(拼音版)德经一(今38章)shàng débùdéshìyǐ yǒu déxiàdébùshī déshìyǐ wúdé上德不德, 是以有德。

下德不失德, 是以无德。

shàng déwúwéi ér wúyǐwéi yěshàng rén wéi zhīér wúyǐwéi 上德无为,而无以为也。

上仁为之,而无以为yěshàng yìwéi zhīér yǒu yǐ wéi yěshàng lǐ wéi zhī ér mòzhī yìng 也。

上义为之,而有以为也。

上礼为之,而莫之应yězérǎng bìér rēng zhīgùshī dào ér hòu déshīdéér hòu 也,则攘臂而扔之。

故失道而后德,失德而后rén shī rén ér hòu yìshī yìér hòu lǐfúlǐ zhězhōng xìn zhī仁,失仁而后义,失义而后礼。

夫礼者,忠信之bóyěér luàn zhīshǒu yěqián shízhědào zhī huáyěér yúzhī薄也,而乱之首也。

前识者,道之华也, 而愚之shǒu yěshìyǐdàzhàng fūjūqíhòu ér bùjū qíbójū qíshí首也。

《道德经》

第三章感悟

第三章主要强调了无为而治和无私无欲的原则。

无欲并不是说我们不能有欲望,而是说我们要放下私利的驱使,不让个人欲望影响我们的行为。

无为则是指不做无谓的事情,不违背自然规律,不被外界的纷扰所困扰,保持内心的安宁和平衡。

这一章还强调了尽忠的重要性,即我们应该尽力履行自己的义务,而不是只追求个人的私利。

尽忠并不是指对某个人或团体的忠诚,而是对整个大局和天地之道的忠诚。

最后,这一章提到了无名的概念。

无名表示不追求虚荣和名利,不追逐外界的认可。

追求名利只会让人困于无尽的欲望和痛苦之中,真正的智慧和幸福在于追求内心的安宁和满足。

总的来说,《道德经》第三章告诉我们,要追求无私无欲、无为而治、尽忠和无名,才能够达到内心的平衡和和谐,实现真正的智慧和幸福。

《道德经》全文—马王堆出土帛书版《德道经》简介帛书《老子·德道经》,出土于1973年12月湖南长沙马王堆3号汉墓。

分为甲乙本〔甲本为5344字,乙本为5342字(外加重文124字)〕,被认为是最接近老子原著本义的版本。

现代通行本《老子·道德经》,是以王弼所注,字数为5162字。

马王堆帛书《老子·德道经》与通行本在编排上有所不同,帛书德经在前,道经在后,通行本反之。

通行本在某些章节次序也有差异。

文字上帛书与通行本也有所差异。

接下来阿东就将帛书版本的《老子·德道经》原文整理出来,以供大家学习和参考。

马王堆帛书《德道经》原文《德篇》第一章上德不德是以有德,下德不失德是以无德。

上德无为而无以为也,下德为之而有以为,上仁为之而无以为也,上义为之而有以为也,上礼为之而莫之应也则攘臂而扔之。

故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

夫礼者忠信之薄也,而乱之首也,前识者道之华也,而愚之首也,是以大丈夫居其厚而不居其薄,居其实而不居其华,故去彼而取此。

第二章昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。

其致之也:谓天毋已清将恐裂,谓地毋已宁将恐废,谓神毋已灵将恐歇,谓谷毋已盈将恐竭,谓万物毋已生将恐灭,谓侯王毋已贵以高将恐蹶。

故必贵而以贱为本,必高而以下为基,夫是以侯王自谓孤、寡、不谷,此其贱之本舆?非也,故致数,舆无舆。

是故不欲,禄禄若玉,珞珞若石。

第三章上士闻道,堇而行之,中士闻道,若存若亡,下士闻道,大笑之,弗笑,不足以为道,是以建言有之曰:明道如费,进道如退,夷道如类。

上德如谷,大白如辱,广德如不足,建德如偷。

质真如渝,大方无隅,大器免成,大音希声,天象无形,道褒无名,夫唯道善始且善成。

第四章返也者,道之动也;弱也者,道之用也。

天下之物生于有,有生于无。

第五章道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,中气以为和。

道德经第三章原文及译文解读全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:《道德经》是中国古代哲学经典之一,被古人誉为“至圣经”。

其中的第三章是其中的经典之作,深刻探讨了道德修养和修身养性的重要性。

下面我们来详细解读《道德经》第三章原文及译文,并深入探讨其中的内涵。

【原文】不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为,则无不治。

圣人为政,虚心待人,满足民众的生活需求,使人们内心柔和,骨骼坚实。

让人民不追求知识与欲望,让智者不敢行己之私。

如果为了无为而去做事,就没有一件事情不能得到解决。

【解读】这一章的核心思想是要让人们摆脱欲望,舍弃私欲,使心灵得以纯净、内敛,从而实现心无杂念。

在古代的社会中,贪欲、争斗、频繁盗窃等问题屡见不鲜,孙子故曰:“望人自重,身心克己”,即要让人们自觉克制自己的私欲,从而追求内心的安宁与平和。

不过分崇拜贤者。

在古代社会中,贤者一般指的是有才华、有地位、有权势、备受尊崇的人。

但是《道德经》告诉我们,过分追求贤者的赞誉和颂扬,容易让其他人产生嫉妒之心,导致争斗的产生。

要适度崇拜贤者,让人们相互平等相待,避免因为权力、地位的差异而引发社会矛盾。

不过度重视珍贵之物。

这里的珍贵之物可以指金银财宝,也可以指稀有物品。

如果一个社会过分追求财富物质,必然会造成人们的欲望无度,导致人心的贪婪和盗窃的行为。

要适度看重物质财富,珍惜已有的生活资源,追求精神上的满足和内在的平静。

不让人看到引起欲望的事物。

人的欲望有时源自于外部物质的诱惑,如果容易被这些引起欲望的事物所触动,很容易让心神不宁,无法保持清静。

《道德经》告诉我们要克制自己,不被外部事物左右,培养内心的坚韧和自控能力。

圣人治理社会时要虚心待人,满足人们的基本需求,使人们无知无欲。

使得智者不敢妄为,为无为而为,从而达到无不治的效果。

这种治国之道,强调不以政府的权威压迫人民,而是以自我节制、内心清静为基础,达到人民安宁和社会稳定的目的。

《道德经》全文—马王堆出土帛书版《德道经》简介帛书《老子·德道经》,出土于1973年12月湖南长沙马王堆3号汉墓。

分为甲乙本〔甲本为5344字,乙本为5342字(外加重文124字)〕,被认为是最接近老子原著本义的版本。

现代通行本《老子·道德经》,是以王弼所注,字数为5162字。

马王堆帛书《老子·德道经》与通行本在编排上有所不同,帛书德经在前,道经在后,通行本反之。

通行本在某些章节次序也有差异。

文字上帛书与通行本也有所差异。

接下来阿东就将帛书版本的《老子·德道经》原文整理出来,以供大家学习和参考。

马王堆帛书《德道经》原文《德篇》第一章上德不德是以有德,下德不失德是以无德。

上德无为而无以为也,下德为之而有以为,上仁为之而无以为也,上义为之而有以为也,上礼为之而莫之应也则攘臂而扔之。

故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

夫礼者忠信之薄也,而乱之首也,前识者道之华也,而愚之首也,是以大丈夫居其厚而不居其薄,居其实而不居其华,故去彼而取此。

第二章昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。

其致之也:谓天毋已清将恐裂,谓地毋已宁将恐废,谓神毋已灵将恐歇,谓谷毋已盈将恐竭,谓万物毋已生将恐灭,谓侯王毋已贵以高将恐蹶。

故必贵而以贱为本,必高而以下为基,夫是以侯王自谓孤、寡、不谷,此其贱之本舆?非也,故致数,舆无舆。

是故不欲,禄禄若玉,珞珞若石。

第三章上士闻道,堇而行之,中士闻道,若存若亡,下士闻道,大笑之,弗笑,不足以为道,是以建言有之曰:明道如费,进道如退,夷道如类。

上德如谷,大白如辱,广德如不足,建德如偷。

质真如渝,大方无隅,大器免成,大音希声,天象无形,道褒无名,夫唯道善始且善成。

第四章返也者,道之动也;弱也者,道之用也。

天下之物生于有,有生于无。

第五章道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,中气以为和。

帛书《道德经》第三章详细解读学习圣贤智慧原文译文不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为;不见可欲,使民不乱。

是以圣人之治也:虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

恒使民无知无欲也,使夫知不敢,弗为而已,则无不治矣。

译文:不崇尚过度的行为,使人们不因执着它而偏离本性。

不贵重难以满足的事物,使人们不因执着它而障碍本性。

不提倡具体的某种偏好,使人们不因执着它而迷乱本性。

所以圣人治理天下的方法是:使人们不执着心中片面的观念,而依据内在无形的本性;使人们削弱主观的意志,而坚守内在不变的本质。

使人们无所区分,无所偏好。

使那些片面的观念不去障碍本性的运行,无所执着而已,则一切便能完好地运行。

详细解读一、不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为;不见可欲,使民不乱。

1、不上贤,使民不争。

“上”表示崇尚。

“贤”表示擅长、超过等意思,这里指过度的意思。

“不上贤”表示不崇尚过度的行为。

“争”表示因执着而偏向一方,“不争”表示不因执着而有所偏向。

“不上贤,使民不争。

”这句的意思表示:不崇尚过度的行为,使人们不因执着它而偏离本性。

2、不贵难得之货,使民不为。

“贵”表示贵重、看重等意思。

“难”表示持续停留在某种状态中,表示程度。

“得”表示得到、完成、满足等意思。

“难得”表示难以满足,“货”表示变化的现象、事物,“难得之货”表示难以满足的事物。

“为”读第四声,表示执着,“不为”表示不执着,这里是指人们不因追求难以满足的事物而有所执着、有所停留。

“不贵难得之货,使民不为。

”这句的意思表示:不贵重难以满足的事物,使人们不因执着它而障碍本性。

3、不见可欲,使民不乱。

“见”表示注视、重视、提倡等意思。

“可”表示具体的、相对的,“欲”表示偏好,“不见可欲”表示不提倡具体的某种偏好。

“不见可欲,使民不乱。

”这句的意思表示:不提倡具体的某种偏好,使人们不因执着它而迷乱本性。

这三句中,“上”、“贵”、“见”都表示重视的意思。

“贤”、“难”、“欲”都表示偏向某个方向的意思。

读译《道德经·道经》第三章(帛书本)读译《德道经·道经》第三章(帛书本)原文:不上贤,使民不争①;不贵难得之货,使民不为盗②;不见可欲,使民不乱③。

是以圣人之治也,虛其心④、实其腹⑤,弱其志⑥、强其骨⑦。

恒⑧,使民无知无欲,也使夫知不敢⑨。

弗为而已 10 。

则无不治也11 。

注释;①,不上贤,使民不争:“不”:甲骨文中与“丕”字形相同,金文中字形相似。

《德道经》中多为“丕”义。

或因形似而誤释。

此章中义同“丕”,义大,很,特别。

“上”:甲骨文形为下面一长横,上面一短横,表示在上面。

此处有两义,一为上面,指高位,社会的上层。

一为使其上到上层,有尊崇提高义。

《说文》:“上,高也。

”,《诗·大雅·文王》:“文王在上。

”《诗·陈风·宛丘》:“宛丘之上兮。

”《战国策·秦策》:“上客从赵来。

”《战国策·齐策》:“上书谏寡人者,受中赏。

”《孙子·谋攻》:“全国为上。

”《诗·邶风·燕燕》:“下上其音。

”“贤”:甲骨文形,左为如竖眼的“臣”字,右如手,本义当为有才能会做事的臣子。

亦如今之真“精英”。

《说文》:“贤,多才也。

”《玉篇》:“有善行也。

”《周礼·太宰》:“三曰进贤。

”《庄子·徐无鬼》:“以财分人之谓贤。

”《礼记·投壶》:“某贤于某若干纯。

”“民”:甲骨文形上面似一只正视的眼睛,下面似一变形的手直指眼球,金文中上面的眼没有了眼球,下面变成了锥形刺向眼睛。

据说本义为被刺瞎一只眼睛的奴隶。

此处义所有的人。

《说文》:“民,众萌也。

”《广雅》:“民氓也。

”《诗·大雅·瞻卬》:“人有土田,女反有之;人有民人,女覆夺之。

”《书·咸有一德》:“后非民罔使,民非后罔治。

”《礼记·缁衣》:“民以君为心,君以民为体。

”“不上贤,使民不争”义即大力、大张旗鼓地尊崇、提高那些有能力会做事所谓贤能的人到高人一等的地位上,这样促使人民大力、努力去争做贤能的人。

《道德经》第三章

为国家而学、而想、而奉献

原文:

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,恒使民无知无欲也,使夫知者不敢弗为。

而已,则无不治矣。

---------------------------------------------------- 译文:

不使钱财公开,命令百姓不得竞争(钱财多少);不使难得的货物贵重,命令百姓不得盗窃;不使确定的慾望显现,命令民心不能混乱。

所以圣人的治理,使民心变得安定,使百姓的肚子变实,使百姓的期望值降低、脚踏实地,使百姓的筋骨变强,经常命令百姓为国家学习、为国家著想,命令受人尊敬的聪明人既不敢不作为又不敢不为国奉献。

如此而已,则没有治理不了的。

---------------------------------------------------- 概述:

本章用于解释如何向百姓普及无之道,有名:有无相成、养民有方。

本章重点在于“无知无欲”如何解读,是“为国家而学、为国家而想”的意思。

“智者不敢弗为”即智者不敢不为国家奉献。

----------------------------------------------------

解读字义:

《道德经》的难点还是在于字义,“合义”过多,又增加了很多老子的见解,导致字义难测。

经书中,“无”是个极其重要的字,字义为融合至无,还是没有,需要根据语境判断,一般而言,赞成或者支持的则为前者,反对的则为后者。

(1)“民”即人民,范围大于百姓,经书中代指除统治者之外的国民,统治者即王侯将相。

百姓,战国之前为贵族总称,之后指平民,后多以“老百姓”代指庶民,如今百姓和老百姓含义相同。

(2)“尚”本义为摊开,引申为公开。

后本义调整,《说文解字》:尚,曾也,即曾经、以前的意思。

另有版本为“上”,本义为高、上面,可以解读为使……上,即抬高的意思。

(3)“贤”古义为管理钱财的人,引申为钱财。

后世本义变化,《论语》:子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”,《庄子》:以财分人谓之贤,两处所用含义都是“有德的人”;《说文解字》:贤,多才也,本义调整为“有德的、有才的”。

从后文分析,第一句话,所说应为钱财。

(4)“使”本义为令、役。

(5)“可”本义为肯定,引申为许可、确定。

“可欲”即能够引起慾望,此处代指明确的慾望。

(6)“不尚贤”,指不公开钱财,反对“炫富”。

经书中动词在前,一般为谓语前置,需将动词调整至名词之后,“贤不尚”,后文同样如此,即“难得之货不贵”、“可欲不见”。

也可以理解为使动词,即“不使贤尚”、“不使难得之货贵”、“不使可欲见”。

总体而言,经书中,否定语气解读为使动词更加顺

畅,肯定语气解读为谓语前置更加顺畅。

不公开钱财和不使钱财公开,是有区别的,前者侧重于自己的行为,后者包括与钱财相关联的其他人的行为。

(7)“虚”本义为大山丘,《说文解字》:昆仑丘谓之昆仑虚,引申义为空。

若遵循本义则为重或定,若遵循引申义则为空,对应后文,字义为“空”,空其心,即使民心安定,空的目的是成为大山,后文也是如此,“仓甚虚”就是大山的另一面,所谓“虚”之阴阳。

“弱其志”对应“空其心”,后文“得志于天下”,“志”即目标或理想,既可以解读为降低期望值,也可以解读为削弱理想,即脚踏实地。

(8)“知”本义为谈论和传授狩猎、作战经验,引申为经验,也可以解读为知识。

后文,两个版本“知者”和“智者”,含义相似,但前者暗含的含义更多,不仅仅包括智者,还包括知道的人。

(9)“无知无欲”,“无”肯定不是没有的意思,没有知识怎么生活,即便如此,按照现在的解读,愚民倾向还是很严重的。

商鞅所推行的愚民弱民策略,不知是否来自于此,但更加变本加厉。

“儒以文乱法,侠以武犯禁”,比这个表达要好很多,但依然以偏概全,很容易理解成无知无欲的另外一种表达,愚民弱民断不可取,尤其现在这个时代,“民强则国富”。

按照现在的解读,尤其是“无知无欲”的解释,就算给老子一个面子,强行解释为“不要有太多必要的知识、不要有太多不必要的慾望”,也还是非常揪心呀!很明显,按照这个解读,整段话都在说“有为”而养民,而结论来了个“无为”,矛盾啊。

孔子对老子的学问极为推崇,两人不应该有很大的矛盾,子谓子产:

“有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其养民也惠,其使民也义。

”再对应第一章的“无欲”和“有慾”。

假设这就是原版,没有被后世修改过,我决定勇敢一次,真诚而又勇敢的人才能幸福嘛。

第一章的“无欲”,“无”就是没有的意思,但是无欲的目的是为了融合,此处的“无”字义为合义,可以狭义理解为“无我”,即无私慾而有融合至无的慾望,就是全心全意为集体著想,把理想和现实的距离拉近一点,可解读为“为集体而想”。

“无”为无之道,即融合之道,按照我的理解,很像客观和集体主义的融合。

“无知”,代指融合于知识或经验,也代指知识或经验为融合,两者合义,就是为集体而努力学习呀。

无知无欲,理解为“经验和想法要由来自客观”,也是可以的,本人解读为“为集体而学、为集体而想”,从前文描述来看,“为国家而学习,为国家而著想”更符合原意。

(9)“弗为”,前边都是再讲如何以“有为”达成“无为”,“不作为而已”倒是可以说通。

通读全书,综合所有,这裡“为”可以解读成(wèi),表示原因或目的,即追求或有意、刻意追求,“不敢弗为”即不敢不追求无知无欲或不敢不为(wèi)国奉献。

若将“为”字解读成(wéi),“不敢弗为”即不敢不作为,包含不敢妄为。

“弗为”根据两个读音,可以理解为不追求或不奉献,前者更适用于整部经书,所以“弗”跟“不”是有区别的,前者所强调的其实是字义。

前文“弗居”同理,一般“居”字义为住所。

(10)“而已”本义为罢了、如此,可解读为仅此而已、如此而已,仔细想想,其实真的没必要转换成白话文的。