《君主专制与中央集权制度梳理》

- 格式:doc

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:10

明清时期的君主专制与中央集权在中国古代历史的长河中,明清时期是君主专制与中央集权高度发展和强化的阶段。

这一时期的政治制度变革对社会的方方面面产生了深远的影响。

明朝建立之初,明太祖朱元璋为了巩固统治,采取了一系列加强君主专制和中央集权的措施。

首先,在中央废除了丞相制度,六部直接对皇帝负责。

这一举措消除了相权对皇权的威胁,使得皇帝能够独揽大权。

但同时也加重了皇帝的政务负担,为此,后来逐渐形成了内阁制度。

内阁起初只是皇帝的顾问机构,后来权力有所增加,但始终没有法定的决策权,其权力的大小取决于皇帝的信任程度。

在地方上,明朝实行三司分权。

将行省的权力一分为三,分别设立布政使司、按察使司和都指挥使司,分管地方的行政、司法和军事。

这一措施使得地方权力分散,难以形成对抗中央的势力。

此外,明朝还建立了厂卫特务机构,如东厂、西厂和锦衣卫等,对官员和民众进行严密的监视和控制,进一步强化了皇权。

明朝的科举制度也发生了变化,实行八股取士。

考试内容严格限定在四书五经范围内,考生只能按照固定的格式和观点作答。

这种做法虽然在一定程度上保证了考试的公平性,但也束缚了人们的思想,阻碍了社会的进步。

清朝建立后,继承并发展了明朝的君主专制和中央集权制度。

康熙帝设立南书房,与内阁和议政王大臣会议相互牵制,加强了皇权。

雍正帝时设立军机处,军机大臣跪受笔录,完全听命于皇帝,军国大事均由皇帝一人裁决。

军机处的设立标志着君主专制达到顶峰。

在地方管理上,清朝继续推行行省制度,并通过督抚制度加强对地方的控制。

同时,清朝还严厉打击地方割据势力,加强了中央对边疆地区的管辖。

例如,通过设置驻藏大臣加强了对西藏的管理,通过平定准噶尔部叛乱和大小和卓叛乱,巩固了对新疆地区的统治。

明清时期君主专制和中央集权的强化,在一定时期内维护了国家的统一和稳定,促进了社会经济的发展。

例如,明朝前期的郑和下西洋,展示了强大的国力;清朝前期出现了“康乾盛世”,经济繁荣,人口增长。

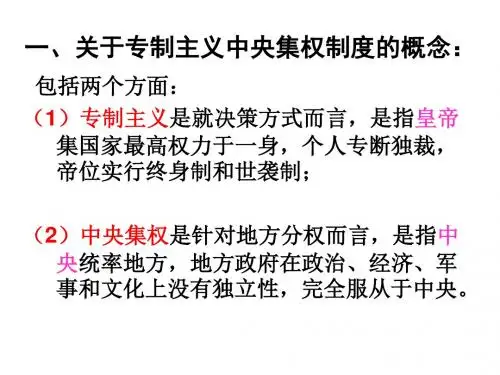

专制主义中央集权制度一、知识梳理1、含义:专制主义是指中央的决策方式,具体说就是皇帝的个人专断独裁;中央集权指全国各种军、政、财权归属中央,地方完全由中央管理和控制,充分执行中央的政令。

2、形成根源(原因或条件):是中国封建生产方式发展的必然结果。

①理论来源:法家思想。

②经济根源:维护封建经济基础(小农经济、封建地主经济)的需要。

③政治根源:适应地主阶级完成与巩固统一、加强对人民控制的政治需要。

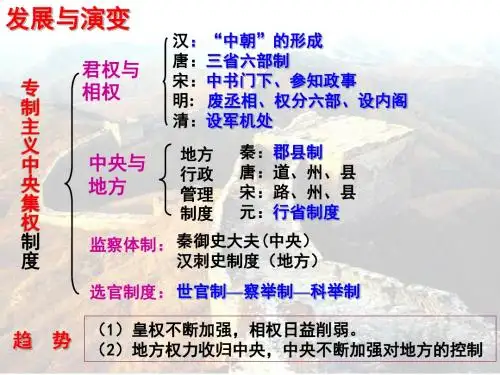

3、演变轨迹:①战国时期初步形成。

法家代表韩非提出建立君主专制中央集权制国家的主张。

新兴地主阶级从加强专政和保护封建经济发展的需要,初步确立了君主集权的政治体制。

②秦朝正式建立。

秦始皇统一中国后,把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机地结合在一起,正式建立了专制主义中央集权的政治制度。

③西汉巩固。

汉景帝、汉武帝解决了王国割据问题。

汉武帝又实行“罢黜百家、独尊儒术”的文化政策,找到了封建专制主义中央集权政治制度所需要的理论基础。

从此,封建专制主义政治制度基本定型并得以巩固。

④隋唐完善。

实行三省六部制,克服了君权与相权的矛盾;实行科举制,提高了行政效率,扩大了统治基础,使专制主义中央集权制度进一步完善。

⑤北宋加强。

北宋初年,大力加强中央集权.解决了藩镇割据和武将争权的问题,中央集权制度进一步加强。

⑥元朝新发展。

为了加强封建统治和对辽阔疆域的管辖,在中央设中书省,地方实行行省制度。

这是加强中央集权的新举措。

⑦明朝空前强化。

明朝中央废丞相,权分六部;地方废行省,设三司;还设立特务机构,实行八股取士。

⑧清朝达到顶峰。

清朝沿用明制,增设军机处,大兴文字狱,专制主义中央集权制度达到了顶峰。

4、近代以来,清政府对专制主义中央集制度的维护、最终废除和复辟帝制活动:①晚清王朝的维护:四次自救运动,洋务运动、戊戌变法、清末新政、清末预备立宪。

②最终推翻:辛亥革命(1912年2月12日,宣统帝正式下诏退位)。

③两次帝制复辟:袁世凯1915年当上“中华帝国的皇帝”,宣布改1916年为洪宪元年,1915年蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南发起护国运动,袁世凯于1916年被迫取消帝制;1917年夏,张勋拥戴清废帝溥仪复辟帝制,恢复宣统年号,孙中山发表《讨逆宣言》,全国人民一致反对,段祺瑞组织“讨逆军”乘机打败张勋。

君主专制中央集权制度概念

君主专制中央集权制度是一个政治体制概念,包括君主专制和中央集权两个关键要素。

以下是相关解释和概念:

君主专制:

君主专制是一种决策方式,其中国家权力集中在君主(通常是国王或皇帝)手中,具有至高无上的权威。

君主在这种制度下拥有独裁的权力,包括国家的政治、军事和财政权力,而且通常以独断性行使这些权力。

这种制度将国家权力高度集中,君主的决策对国家政策产生直接影响。

中央集权:

中央集权是管理国家政权的一种方式,特点是政府权力集中到中央政府,而地方政府在政治、经济、和军事方面通常没有独立性,必须服从中央政府的指令。

这种制度的目的是确保中央政府能够有效地控制国家事务,并维护国家统一。

君主专制中央集权制度将君主专制和中央集权结合在一起,强调了君主作为国家最高领袖的权威,并通过中央政府的权力集中来实施政治统一。

这一概念在历史上在不同国家和时期出现过,具体实施方式和程度可能有所不同,但通常涉及君主独裁和中央政府的权威。

明清时期的君主专制与中央集权在中国历史的长河中,明清时期是君主专制与中央集权高度发展的阶段。

这一时期,政治制度不断演变和强化,对社会的发展产生了深远的影响。

明朝建立之初,明太祖朱元璋为了巩固统治,采取了一系列加强君主专制和中央集权的措施。

在中央,废除了丞相制度,六部直接对皇帝负责,大大加强了皇权。

朱元璋还设立了三司,即布政使司、按察使司和都指挥使司,分别掌管民政、司法和军事,使得地方权力分散,加强了中央对地方的控制。

此外,明朝还设立了厂卫特务机构,如东厂、西厂和锦衣卫,监视官员和百姓的言行,进一步强化了君主的专制统治。

在明朝的政治制度中,内阁制度的出现具有重要意义。

内阁起初只是皇帝的顾问机构,后来逐渐掌握了一定的权力。

但内阁始终不是法定的中央一级行政机构或决策机构,其权力的大小完全取决于皇帝的信任。

内阁首辅虽然地位尊崇,但也无法与前朝的丞相相提并论,皇权始终占据着主导地位。

清朝建立后,在继承明朝政治制度的基础上,进一步加强了君主专制和中央集权。

雍正帝时期设立的军机处,标志着君主专制达到了顶峰。

军机处完全听命于皇帝,军国大事均由皇帝一人裁决,军机大臣只是跪受笔录,传达皇帝的旨意。

这种高度集中的权力体制,使得决策效率大大提高,但也容易导致决策的失误和权力的滥用。

明清时期的君主专制和中央集权制度,在一定程度上维护了国家的统一和稳定。

通过加强中央对地方的控制,有效地防止了地方割据势力的出现,使得国家能够集中力量进行大规模的工程建设和抵御外敌入侵。

例如,明朝时期修建的长城和清朝时期对边疆地区的治理,都离不开中央集权制度的支持。

然而,这种高度集中的政治制度也带来了一系列的弊端。

首先,君主专制的加强压抑了社会的创造力和活力。

在这种制度下,官员们往往唯皇帝之命是从,不敢提出自己的见解和创新,导致社会发展缺乏动力。

其次,中央集权的过度发展导致了地方自主性的丧失,地方在应对突发事件和解决本地问题时缺乏灵活性和主动性。

中国古代君主专制,中央集权制度的演变历程因此,帝王为了巩固自己的权势,防止权力的分化,中国古代政治制度在不断演变完善,专制主义中央集权可以说是中国古代政治制度的核心内容了。

帝王通过专制来加强自己的权力,达到控制臣民以及国家的目的,并且保证中央政府以及君主个人的绝对权威。

为了加强中央集权,历朝历代都不断从财政,政治,司法,军事等制度上不断完善。

最早的中央集权制度的建立可以追溯到秦朝了。

当时秦始皇完成了中国的统一,结束了春秋战国以来的诸侯割据的混乱局面,中央集权制度的形成可以稳定国家的政权,促进社会的安定。

政治方面:秦王自称“始皇帝”拥有一切大权并且建立中央集权的三公制度和地方机构的郡县制度。

经济方面:统一度量衡,统一货币,便于经济发展和国家统一。

思想文化方面:统一了文字,焚书坑儒,加强思想控制施行愚民政策。

这些制度对整个社会影响深远!皇帝制度,郡县制度等都成为了以后封建王朝政治体制的基本模式。

西汉时期,汉高祖首先铲除异性王(韩信,彭越等),封同姓王形成诸侯。

到了汉武帝时期,诸侯势力日益强大并威胁到中央政府,于是,刘彻颁布了“推恩令”来消弱诸侯的力量并且推崇董仲舒的“大一统”思想――罢黜百家,独尊儒术来巩固中央集权。

儒家思想代替道家成为了封建统治的正统思想。

到了唐宋元时期,唐太宗继续完善中央集权制度,确立了三省六部制度:尚书省,门下省,中书省,尚书省下设工,兵,刑,吏,户,礼,六部。

这样,分工合作,又互相牵连监督,消弱了相权加强了中央的统治力量。

后来六部制度为各朝所沿袭。

唐代的政治制度比较完善,为经济的发展提供了有利的环境。

而北宋开国皇帝赵匡胤由于是黄袍加身夺取兵权,所以怕历史重演,于是将军权过于集中,军队力量加强,边防力量减弱,虽然有利于消除分裂割据,维护统一,但是造成长期“冗兵冗官冗费”的后果,最终导致北宋王朝积贫积弱,从而到了北宋中期出现了统治危机。

元朝主要加强了对台湾,西藏等边疆的联系与控制,巩固了发展夺民族的统一国家。

中央集权与君主专制君主专制和中央集权是中国古代政治文明教学中出现频率很高的两个专业名词,特别是一旦讨论中国古代政治政治的特点这个问题,君主专制和中央集权是无论如何都不能绕开的两个重要的名词。

然而一旦涉及到具体的问题,如什么是中央集权,何为君主专制,这两个现象开始出现于哪个朝代,具体表现是什么,中央集权与君主专制的关系如何?则往往令人有一种说不清道不明的“莫须有”的感觉。

翻看专家学者的论著,许多问题也是“公说公有理,婆说婆有理,”莫衷一是,看得多了,反而一头雾水,难段是非。

而问题的搁置又不是办法,且不负责。

为学生起见,也需要将这些问题做一番梳理,以辩是非并有利于教学。

第一、中央集权centralization of authority问题。

在学术界这个问题基本上是能够统一意见的,从政治理论上讲,一般都承认“中央集权是一种国家政权的制度,以国家职权统一于中央政府,削弱地方政府力量为标志,是地方分权的对称。

”通俗地说,就是中央与地方的关系表现为“小地方,大中央”,中央能够控制地方,地方权力小且听命于中央。

实际上这也是相对而言,自古以来,只要国家存在,就会存在地方和中央的权力分配问题。

至于怎样分配才能使国家得到稳定的同时又能促进社会的发展,始终是政治一直要解决且每一个时期都不易解决的问题。

这个问题到目前为止也并没有一个统一的模式,各国都会根据不同的国情采用不同的政治体制,以促进各自国家的发展。

一般而言,如果中央权力过于集中,地方发展就是失去活力,地方只是听命于中央而没有太多的自主权,地方的发展就不会主动,没有地方的主动发展只依靠一个中央政府则全国的发展肯定就会受到制约。

但是如果地方权力过大,中央不能统领控制地方,则地方权力的分散就会造成地区发展的不均衡,进而也会影响国家的发展;这种两难境地是摆在任何一个国家领导者面前的难题,具体到中国,中央与地方的行政关系往往被人形象地概括为“一统就死,一放就乱”,怎样统而不死活而不乱是政治所要追求的目标,实现起来很难。

中央集权和君主专制的区别

君主专制制度:指以古代君王为核心的中央集权的政治体制,它脱胎于原始社会后期的父权制。

宗教祭祀与军事征伐是君主专制的头等大事,即所谓"国之大事,在祀与戎。

君主立宪制是在保留君主制的前提下,通过立宪,树立人民主权、限制君主权力、实现事务上的共和主义理想但不采用共和政体。

君主专制制与君主立宪制的区别如下:1.二者的概念不同君主专制制是指君主为国家元首,不受限制地掌握最高国家权力,实行独裁统治;君主立宪制是资产阶级限制君主权力的一种政体,因此也称为资产阶级君主制。

2.二者的所属的范畴不同君主专制制是奴隶社会和封建社会的政体形式;君主立宪制是属资本主义社会的政体形式之一;君主立宪制在当前又可分为两类,即

议会制君主立宪制与二元制君主立宪制。

君主立宪制君主立宪制也称有限君主制,是以世袭君主为国家元首,但其权力又根据宪法受到不同程度限制的政体。

其始于1688年“光荣革命”后的英国,有二元君主立宪制和议会制君主立宪制之分。

前者由君主直接掌握行政权,由君主任命内阁,对君主负责,立法权属议会,君主有否决权;后者君主不直接支配国家政权,只为虚位元首,政权由内阁掌握,对议会负责,立法权属议会。

1640年英国爆发资产阶级革命,资产阶级和新贵族同封建王权进行了长达几十年的斗争,终于在1688年以詹姆士二世的女儿玛丽公主和女婿荷兰执政威廉共主英国为结束。

由于没有经历大规模流血战争,一直为英国人称道,史称光荣革命,结束了英国的王权专制。

自此英国君主立宪制

建立。

君主专制和中央集权:

1、专制主义:是与民主政体相对立的概念,指一个人或少数几个人独裁的政权组织形式,体现在帝位终身制和皇位世袭制上,其主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财政大权都具有独断性和随意性。

2、中央集权:是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

3、二者之间的联系:①地方和中央都必须服从皇帝一人。

②专制主义皇权加强时,往往是中央集权比较有效时,专制主义皇权削弱时,往往也是中央集权不力时。

1。

封建社会中基本的政治制度一、专制主义中央集权包括专制主义和中央集权制。

1、专制主义指君主拥有至高无上的权力,全国的最高统治权集中在君主一人手中;2、中央集权是中央与地方的关系。

地方政府没有自主性,必须听命于中央,二者相辅相成,后者是前者的前提和基础;后者是前者的必然产物。

3、其目的都是从政治制度上保证中央政府的权威和君主个人的权威。

二、特点:皇帝通过直接任免各级官吏来掌握人事大权,核心是集政治、经济、军事大权于皇帝。

三、背景、原因它的建立既是巩固国家统一的需要,也是维护封建经济基础的需要。

因为封建经济的分散性,需要有一个强有力的中央政权维护国家统一的安全,以保证小农经济的发展;封建地主阶级也需要有一个强有力的政权保护他们的利益,镇压人民的反抗,加强对人民(农民)的控制。

君主专制主义中央集权制的建立和发展,正是这一政治和经济要求的体现。

四、建立和发展:1、战国时期初步形成:战国时期封建经济的发展,新兴的地主阶级力量的增强,国家局部统一局面的出现为中央集权制度的形成创造了社会条件。

各国的变法,进一步扫除了奴隶制的残余,确立了封建制度,适应了新兴地主加强专政和保护封建经济发展的需要。

如商鞅变法中军功授爵,废奴隶主贵族特权与设县制等规定;法家韩非子提出的中央集权和以法治国的思想,形成了一套系统的中央集权理论。

2、秦朝正式建立:秦统一后,正式建立该制,其内容包括:皇帝制、三公九卿制和郡县制。

既加强皇帝对中央白官的控制,有加强了对地方官吏与百姓的控制。

从而把专制主义决策方式与中央集权政治制度有机结合,正式确立该制。

(经济文化等措施的配合)3、西汉巩固:汉初,王国问题影响了中央集权,经汉景帝的平定七国之乱,至汉武帝采取专制措施,形成“大一统”局面,从此,封建政治制度的政体基本定型,专制主义中央集权制度得以巩固。

东汉初,光武帝曾进一步加强皇权,但由于豪强地主势力的恶性膨胀,最终形成军阀割据混战的局面,中央集权遭到严重削弱。

《君主专制与中央集权制度梳理》

实行原因

1、经济根源--维护封建经济基础的需要。

春秋战国时期,社会生产力提高导致旧的生产关系解体,秦国商鞅变法确立了封建经济的统治地位,这种经济的特点便是自给自足的自然经济。

是封建的个体的小农经济。

这种经济模式需要一个强有力的国家政权,以维护国家的统一和社会的安定,保证小农经济的生产和再生产,新兴的地主阶级也需要建立中央集权制度来巩固其统治地位,维护其政治、经济利益,保护其土地所有制度。

这种封建的生产方式决定了中央集权制的建立。

2、社会根源--巩固、维护国家统一的需要。

秦吸取周天子在诸侯割据局面下无能力的教训,在统一全国后建立专制主义中央集权制度,以消除地方割据势力,维护国家统一。

3、思想根源--法家思想奠定理论基础。

秦自商鞅变法后,一直以法家思想为统治思想。

韩非子总结诸子百家学说,创造了一套完整的中央集权的政治理论,为秦始皇创立专制主义中央集权制度奠定理论基础。

4、地理原因

由于中国属于大河文明,以农业生产为主,土地束缚了过多的劳动力,无法更多的发展商业与手工业。

而且领土面积较大,需要统一的管理

1、采用皇帝称号,并确立了皇帝至高无上的地位

2、在中央设立丞相,太尉,御史大夫;

3、在地方废除分封制,建立郡县制;

4、统一车辆行制;

5、统一度量衡;

6、统一文字;

7、统一货币;

8、焚书坑儒,加强思想控制;

9、修筑万里长城。

1、皇权至上原则;

2、帝位终身制和皇位世袭制;

3、从中央到地方的各级官吏一律由皇帝直接任免;

4、皇帝从决策到行使立法、司法、行政等独断权力;

5、宣扬"君权神授";

6、思想文化的专制统治。

1、中央政府与地方割据势力的矛盾。

2、皇权与相权矛盾(中央政府内部矛盾)。

中国古代中央集权制度的是以皇权至高无上为核心,皇权与相权、中央与地方的矛盾贯穿始终。

维护统一多民族国家的发展与稳定

①有利于多民族封建专制国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整。

②能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济的发展。

③在统一的环境下,利于各民族的融合,有利于各地区的经济文化交流。

④为人类创造了高度物质文明和精神文明。

⑤有利于巩固国家的统一,促进经济文化的发展,同时也导致了君主专制。

在我国封建社会延续几千多年影响深远。

①皇权专制极易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。

②在思想上表现为独尊一家,钳制了思想,压抑了创造力。

③在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展,束缚了社会生产力的发展,妨碍了中国社会的进步。

④助长了官僚作风和贪污腐败之风。

专制主义中央集权制度

地结合在了一起,正式确立了专制主义中央集权的政治制度。

这对战国前的分封制来说是一大进步;对于巩固国家统一、维护封建统治基础有十分重要的作用。

③西汉巩固

西汉建立后,实行郡国并行制,导致了王国问题的出现,使专制主义中央集权的政治制度面临严峻的挑战。

为解决王国问题,景帝在削藩的基础上,平定七国之乱,收回王国官吏任免权。

武帝时,又颁布了推恩令及其他举措,解除了王国的威胁。

武帝又接受了董仲舒的建议,实行"罢黜百家,独尊儒术",终于找到了一种最适合封建专制主义中央集权政治制度所需要的理论基础。

从此,封建政治制度的政体基本定型,专制主义中央集权的制度得以巩固。

④隋唐完善

专制主义中央集权政治制度的加强过程中,不仅要伴随着克服中央与地方的矛盾,而且还要克服君权与相权的矛盾。

隋朝实行三省六部制,把原为丞相的权力分散于三省六部。

这项新的措施,被唐朝沿袭并有所发展,从而使中央集权制度得以完善。

隋唐以来的科举制也是与当时政治制度的发展相适应的。

三省六部制与科举制的实行,提高了行政效率,扩大了统治基础,有利于官僚队伍文化素质的提高,使专制主义中央集权制度进一步完善。

⑤北宋加强

北宋建立后,宋太祖吸取唐末五代以来藩镇割据的教训,接受赵普的建议,采取"杯酒释兵权"等举措,收回朝中大将和节度使兵权,将地方的行政、军事、财政权力收归中央,防止地方割据局面的出现,加强了中央集议,但也造成了一

些不良后果,使北宋形成了庞大的官僚机构和庞大的军队,导致了后来严重的社会危机。

⑥元朝新发展

元朝实现了全国性的大统一。

为了加强封建统治和对辽阔疆域的管辖,在中央设中书省;地方实行行省制度。

既是元朝巩固统一的多民族国家的成功的尝试,同时又是加强中央集权的新举措,是对古代郡县制度的重大发展,对后世产生了深远影响。

⑦明清达到顶峰

明朝建立后,为处理君臣关系和中央与地方的关系,在中央废丞相,权分六部,使秦朝以来的宰相制度走到了尽头;在地方废行省,设三司,地方势力进一步削弱。

清朝沿用明制,后增设军机处,大兴文字狱,使我国专制主义中央集权的政治制度发展到登峰造极的程度。

(3)专制主义中央集权制度的历史评价

专制主义中央集权制度是建立于封建经济基础之上的。

封建经济的分散性要求有一个强有力的中央集权来维护国家统一和社会稳定,以保障封建经济的发展。

封建地主阶级为维持统治,需要一个强有力的政权来镇压农民的反抗,巩固自己的统治地位。

分散的个体小农,也需要依赖于政治上强大的力量,以稳定社会,抵御外敌和抗击大的灾害。

专制主义中央集权制度是与中国封建生产方式相适应的。

作为封建国家的管理体制,其承担着两方面的国家职能:一方面压迫、剥削、镇压人民,另一方面也起着组织公共事务的职能。

其历史作用是:它促进了统一多民族国家的形成和发展,巩固了国家统一,为封建经济的发展创造了条件,也有利于民族融合,使中国产生了高于同一时期世界上其他国家的物质文明和精神文明。

但是也加强了对人民的控制,影响了政治、经济、文化等方面的自由活泼发展。

这种制度又往往取决于君主个人政治品质的优劣,因为皇帝个人因素对政局影响巨大,统治集团内部的各种矛盾斗争(宦官专权、朋党之争、外戚干政等)可以说都是专制主义中央集权制度的副产品。

其消极作用在封建社会后期越来越大,特别是明清以后,阻碍了资本主义萌芽的发展和社会的变革,禁锢了人们的头脑,造成了生产力的停滞。

这也是中国长期停滞于封建社会的重要政治原因。

专制主义中央集权制度的消灭是中国社会政治经济发展和外来影响的必然结果。

1. 经济上,在资本主义萌芽的基础上,资本主义经济得以产生,并得到发展,这必然要求废除阻碍资本主义经济发展的专制制度,以保证资本主义经济的发展。

2. 政治上,日益壮大的资产阶级要求参政议政,废除专制制度。

3. 外来影响,西方资本主义政治思想传入,客观上冲击了中国的专制制度,并为建立新制度提供了模式。

4.专制皇权的不断强化是传统官僚体制发展的产物,虽然有可能提高决策效率,但却导致了一人独尊,将国家的命运系于一人之手,最终成为社会发展的桎梏。