人教版高考语文文言知识整合必修三师说(含答案解析)

- 格式:doc

- 大小:70.50 KB

- 文档页数:8

第11课师说教师的作用是什么?是传道解惑。

尊师应该成为一种良好的风气,但在韩愈的时代却有一股“以从师为耻”的歪风。

他们“其下圣人”,甘为愚人;他们爱其子女,为其择良师,但自己耻于从师。

他们小学大遗,显其不高明、不明智;他们蔑视百工之人,显其太虚荣、欠谦虚;他们聚笑从师人,显其太势利、太庸俗。

如果他们都像孔子那样,从师而学;如果他们都像李蟠那样,求师问道,那么一个良好的尊师之风就会蔚然兴起。

在那样一个时代,写出这样的文章,表达这样的见解,需要相当的勇气,自不待言。

就是今天,这篇文章对我们每个人仍有深远的现实意义和教育意义。

中国民俗谚语中说:山不在高,有仙则灵;水不在深,有泉则秀。

这儿的山上无仙,江中亦无流泉戏水,但是地处潮州境内的韩山、韩江,却名贯广东大地,成为大海之滨一道奇异的人文风景。

只因唐代文人韩愈被贬官离开长安后,曾在这儿当了不足一年时间的地方小【课内挖掘】课内素材1.韩愈针砭时弊,针对当时“耻学于师”的不良社会风气,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了在学问面前人人平等的思想,也破除了人们对长者、权贵等权威的迷信。

而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”则用相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,对现代教育理论产生了深远的贡献。

[运用角度] “勇于探索”“敢于怀疑”“大胆创新”“不唯书,不唯上”“敢于向流俗说‘不’”“师生关系”等。

2.“人非生而知之者,孰能无惑”讲的是向老师请教的必要性。

勤于询问,才能不断地解决学习与生活中的难题、困惑。

但仅仅勤于发问还远远不够,还应该懂得问的诀窍,要抓住问题的重点、关键。

文中讲有些人让老师教自己的小孩,而自己却耻于从师,“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也”,舍本逐末,没有抓住根本,是一种不正确的求学态度。

“问”也是一门学问,善于发现问题并敢于质疑的人才能有所建树。

【预】人教必修3第11课《师说》教学资料921.说“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范畴,可以先叙后议,也可以夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。

“说”与“论”相比要随便些。

像《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可以按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

2.古文运动古文运动是指唐代中期以及宋朝提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

因涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。

“古文”这一概念由韩愈最先提出。

他把六朝以来讲求声律及辞藻、排偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了两汉文章的传统,所以称“古文”。

韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。

在提倡古文时,进一步强调要以文明道。

除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等人也是其中的代表。

3.唐宋八大家唐宋八大家,是唐宋时期八位著名的散文作家的合称,即韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、欧阳修、曾巩。

唐宋八大家乃主持唐宋古文运动的中心人物,他们提倡散文,反对骈文,给予当时和后世的文坛以深远的影响。

明初朱右将以上八位散文家的文章编成《八先生文集》,八大家之名始于此。

明中叶唐顺之所纂的《文编》,仅取唐宋八位散文家的文章,其它作家的文章一律不收。

这为唐宋八大家名称的定型和流传起了一定的作用。

以后不久,推崇唐顺之的茅坤根据朱、唐的编法选了八家的文章,辑为《唐宋八大家文钞》,唐宋八大家之称遂固定下来。

4.背景资料魏晋以来,门第制度十分严格,分为高门和寒门,门第观念严重破坏了从师学习的风气。

到唐代,魏晋以来形成的门阀制度仍有沿袭,关于韩愈写此文的背景,从柳宗元的《答韦中立论师道书》中一段可见一斑。

柳宗元说:“由魏晋以下,人益不事师。

今之世不闻有师。

有,辄哗笑之,以为狂人,独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

11 师说本课话题——学无止境朗读——课文中的名段圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

圣人也没有固定的老师。

孔子曾向郯子请教官职的名称,向苌弘请教关于音乐的事,向师襄学过弹琴,向老聃问过“礼”的知识。

由此可见,学海无涯,学无止境。

链接——生活中的素材1.薛谭学讴薛谭向秦青学习唱歌,没有学尽技艺,就觉得已经学完了,于是告辞回去。

秦青为他饯行时,击打着节拍,悲壮地歌唱,歌声使林木振动,使云彩停住。

于是薛谭明白了学无止境的道理,向秦青道歉并请求能返回继续学习。

2.苏洵劝学苏轼年轻时就小有名气,于是,在书屋门前贴了一副对联:“识遍天下字”“读尽人间书”。

苏洵见后,想把对联撕下来,但又怕伤了儿子的自尊心,就在对联前面各加两个字:“发奋识遍天下字”“立志读尽人间书”。

苏轼见了,明白了学无止境的道理,从此寒窗苦读,终成大家。

背诵——相关名言警句学无止境。

——荀子学而不已,阖棺乃止。

——韩婴学而不厌,诲人不倦。

——孔子在寻求真理的长河中,唯有学习,不断地学习,勤奋地学习,有创造性地学习,才能越重山跨峻岭。

——华罗庚[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音句读.() 经传.()或不.焉() 老聃.()近谀.() 贻.()苌.弘() 欤.()嘉.() 嗟.乎()师襄.( ) 郯.子( ) 李氏子蟠.( ) 【答案】 dòu zhuàn fǒu dān yú yí chán ɡ yú jiā jiē xiānɡtán pán第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)师者,所以传道受业解惑也(“受”通“授”,传授)(2)或师焉,或不焉(“不”通“否”)第3步一词多义——看我七十二变(1)传⎩⎨⎧所以传.道受业解惑也(动词,传授)师道之不传.也久矣(动词,流传)六艺经传.皆通习之(zhuàn ,名词,古代解释经书的著作)(2)贤⎩⎨⎧其贤.不及孔子(名词,才能)师不必贤.于弟子(形容词,高明)(3)惑⎩⎨⎧所以传道受业解惑.也(名词,疑难问题)于其身也,则耻师焉,惑.矣(形容词,糊涂)(4)道⎩⎨⎧所以传道.受业解惑也(名词,道理)师道.之不传也久矣(名词,风尚)道.相似也(名词,道德学问)余嘉其能行古道.(名词,指从师之道)(5)师⎩⎪⎨⎪⎧古之学者必有师.(名词,老师)吾从而师.之(名词的意动用法,以……为师)吾师.道也(动词,学习)于其身也,则耻师.焉(动词,从师学习)巫医乐师.百工之人(名词,有专门技艺的人)(6)之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧择师而教之.(代词,这里译为“他”,指孩子)郯子之.徒(连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这类,这些”)古之.学者(助词,“的”)师道之.不复,可知矣(助词,放在主谓之间,取消句子独立性)句读之.不知(助词,表示宾语前置)(7)其⎩⎪⎨⎪⎧生乎吾前,其.闻道也固先乎吾/惑而不从师,其.为惑也,终不解矣(代词,他)古之圣人,其.出人也远矣(代词,他们)余嘉其.能行古道(作兼语,他)夫庸知其.年之先后生于吾乎(作定语,他们的)其.皆出于此乎(语气副词,表猜测,大概)第4步词类活用——词性变异含义迥(1)吾师.道也(名词作动词)学习(2)惑.而不从师(名词作动词)有了疑惑(3)其下.圣人也亦远矣(名词作动词)低于(4)师.道之不传也久矣(名词作动词)从师(5)吾从而师.之(名词的意动用法)以……为师(6)圣.益圣,愚.益愚(形容词作名词)圣人;愚人(7)小.学而大.遗(形容词作名词)小的方面;大的方面(8)位卑则足羞.(形容词作动词)觉得羞耻(9)而耻.学于师(形容词的意动用法)以……为耻第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)古之学者..必有师古义:求学的人。

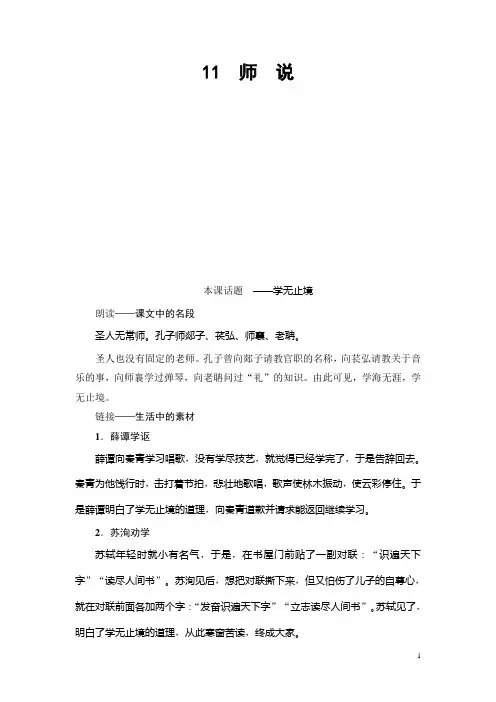

高中语文:《师说》内容、手法导图和理解性默写等一、作者韩愈(768-824),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代中期官员,文学家、思想家、哲学家。

贞元八年(792年),韩愈登进士第,两任节度推官,累官监察御史。

后因论事而被贬阳山,历都官员外郎、史馆修撰、中书舍人等职。

元和十二年(817年),出任宰相裴度的行军司马,参与讨平“淮西之乱”。

其后又因谏迎佛骨一事被贬至潮州。

晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。

长庆四年(824年),韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。

元丰元年(1078年),追封昌黎伯,并从祀孔庙。

韩愈是唐代“古文运动”的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

他提出的“文道合一”“气盛言宜”“务去陈言”“文从字顺”等散文的写作理论,对后人很有指导意义。

有《韩昌黎集》传世。

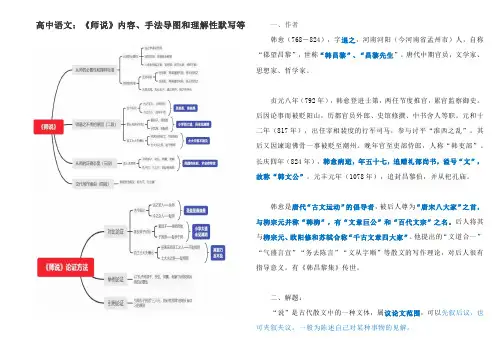

二、解题:“说”是古代散文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。

一般为陈述自己对某种事物的见解。

如:《捕蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

三、创作背景:《师说》大约是作者于802年,作者35岁,任国子监四门博士。

贞元十七年(801),辞退徐州官职,闲居洛阳传道授徒的作者,经过两次赴京调选,方于当年十月授予国子监四门博士之职。

此时的作者决心借助国子监这个平台来振兴儒教、改革文坛,以实现其报国之志。

但来到国子监上任后,却发现科场黑暗,朝政腐败,吏制弊端重重,致使不少学子对科举入仕失去信心,因而放松学业;当时的上层社会,看不起教书之人。

高中语文专题11 师说(第2课时)(含解析)新人教必修3新人教专11 师说〔第2课时〕1.写出以下句子中的通假字〔1〕师者,所以传道受业解惑也〔2〕或师焉,或不焉2.古今异义词〔1〕古之学者..传道受业解惑也..必有师〔2〕师者,所以〔3〕吾从而..师之〔4〕今之众人..,其下圣人也亦远矣〔5〕小学..而大遗3.词类活用〔1〕而耻.学于师〔2〕小.学而大.遗〔3〕吾从而师.之〔4〕其下.圣人也亦远矣〔5〕是故圣.益圣,愚.益愚〔6〕吾未见其明.也4.重点虚词〔1〕于①而耻学于.师②于.其身也,那么耻师焉③师不必贤于.弟子④不拘于.时〔2〕乎①生乎.吾前②其闻道也固先乎.吾③嗟乎.!师道之不传也久矣④夫庸知其年之先后生于吾乎.〔3〕其①其.皆出于此乎②爱其.子,择师而教之③授之书而习其.句读者〔4〕之①古之.学者必有师②吾从而师之.③师道之.不传也久矣④句读之不知,惑之.不解⑤郯子之.徒5.判断以下句子的句式。

〔1〕师者,所以传道受业解惑也〔2〕夫庸知其年之先后生于吾乎〔3〕而耻学于师〔4〕非吾所谓传其道解其惑者也〔5〕句读之不知,惑之不解〔6〕问之,那么曰:“彼与彼年相假设也……〞〔7〕不拘于时1.〔1〕“受〞通“授〞,教授。

〔2〕“不〞通“否〞,不,不要。

2.〔1〕学者,古义:泛指求学之人,读书人。

今义:指有专门学问的人。

〔2〕所以,古义:用来……的。

今义:表结果,连词。

〔3〕从而,古义:是两个词。

从,跟随;而,并且。

今义:因果连词。

〔4〕众人,古义:一般人。

今义:很多人。

〔5〕小学,古义:在小的方面学习。

今义:指与“大学〞“中学〞相对的“小学学校教育〞。

3.〔1〕耻,名词的意动用法,以……为耻。

〔2〕小、大,形容词用作名词,小的问题、大的问题。

〔3〕师,名词的意动用法,以……为师。

〔4〕下,名词用作动词,低于。

〔5〕圣、愚,前面的“圣〞和“愚〞是形容词用作名词,圣人、愚人。

〔6〕明,形容词用作名词,高明的地方。

《师说》习题及答案【必修上册】班级:姓名:一、文言知识积累:1、分析加点字文言现象并解释:①师者,所以传道受.业解惑也:通假字,“受”通“授”,教授②或师焉,或不.焉:通假字,不,通“否”③古之学者..必有师:古今异义,古义:求学的人;今义:指在学术上有一定成就的人④师者,所以..传道受业解惑也:古今异义,古义:用来……的;今义:表因果关系的连词⑤是故弟子不必..不如师:古今异义,古义:不一定;今义:用不着⑥是故无.贵无贱,无长无少:古今异义,古义:无论;今义:没有,常为否定副词⑦吾从.而师之:古今异义,古义:跟随而且;今义:表目的或结果的连词⑧今之众人..:古今异义,古义:一般人;今义:众多的人,大家⑨小学..而大遗:古今异义,古义:小的方面学习;今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构(常指与中学、大学相对的“小学”⑩则群.聚而笑之:名词作状语,表动作的情态,成群⑪吾师.道也:名词作动词,学习⑫其下.圣人也亦远矣:名词作动词,低于⑬吾从而师.之:名词的意动用法,以……为师⑭孔子师.郯子:名词意动用法,以……为师⑮小.学而大.遗:形容词作名词,小的方面、大的方面⑯吾未见其明.也:形容词作名词,高明的地方⑰是故圣.益圣,愚.益愚:形容词作名词,圣明的人、愚昧的人⑱师者,所以传道受业解惑.也:形容词作名词,疑惑的问题、糊涂的问题⑲位卑.则足羞,官盛.则近谀:形容词作名词,卑:卑贱的人、低下的人盛:势盛位高的人⑳惑.而不从师:形容词作动词,遇到疑难问题㉑而耻.学于师:形容词的意动用法,以……为耻㉒授之书而习.其句读者:动词的使动用法,习,使……学习3、一词多义师① 古之学者必有师:名词,老师② 师道之不传也久矣:动词,从师求学③ 吾从而师之:名词的意动用法,以……为师④ 吾师道也:名词作动词,学习传① 师者,所以传道受业解惑也:动词,传授② 师道之不传也久矣:动词,流传③ 六艺经传皆通习之:名词,解释经文的著作道① 传道受业解惑也:名词,道理② 师道之不传也久矣:有“风尚”的意思③ 道相似也:名词,道德学问惑① 惑之不解:名词,疑难问题② 于其身也,则耻师焉,惑矣:形容词,糊涂③ 惑而不从师:动词,遇到疑难问题乎①生乎吾前,其闻道也固先乎吾:介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较②夫庸知其年之先后生于吾乎:语气助词,表反问,译为“吗”③其皆出于此乎:语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”④嗟乎!师道之不传了久矣:语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”而①人非生而知之者:连词,表承接②惑而不从师:连词,表转折③吾从而师之:连词,表承接④择师而教之:连词,表承接⑤授之书而习其句读者:连词,表并列⑥小学而大遗:连词,表转折⑦则群聚而笑之:连词,表修饰⑧如是而已:与“已”连用,表陈述语气之①古之学者必有师:结构助词,的②人非生而知之者:代词,指代知识、道理等③道之所存,师之所存也:助词,主谓之间取消句子独立性④夫庸知其年之先后生于吾乎;助词,主谓之间取消句子独立性⑤师道之不传也久矣:助词,主谓之间取消句子独立性⑥欲人之无惑也难矣:助词,主谓之间取消句子独立性⑦圣人之所以为圣:代词,指代这件事⑧彼童子之师,授之书而习其句读者:助词,的;代词,指代童子⑨句读之不知,惑之不解:助词,宾语前置的标志⑩巫医乐师百工之人:代词,这,这一类⑪郯子之徒:代词,这,这一类⑫六艺经传皆通习之:音节助词,起凑足音节的作用,不译⑬作师说以贻之:代词,他,指代李蟠其①其为惑也终不解矣:代词,那些,指代疑难问题②其闻道也固先乎吾:代词,他,指代“生乎吾前”者③夫庸知其年之先后生于吾乎:代词,他的④其皆出于此乎:副词,表揣测语气,大概⑤其可怪也欤:副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”于①夫庸知其年之先后生于吾乎:介词,比②而耻学于师:介词,向③于其身也:介词,对于④皆出于此乎:介词,从⑤不拘于时:介词,表被动,被4、判断文言句式:①师者,所以传道受业解惑也:判断句,……者,……也,表判断②道之所存,师之所存也:判断句,……也,表判断③授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也:判断句,非,表否定判断④不拘于时:被动句,介词“于”表被动⑤而耻学于师:倒装句,于师学,介宾短语后置⑥师不必贤于弟子:倒装句,于弟子贤,介宾短语后置⑦不拘于时,学于余:倒装句,于余学,介宾短语后置⑧句读之不知,惑之不解:倒装句,不知句读,不解惑,宾语前置⑨今其智乃反不能及(之):省略句,省宾语⑩吾从(之)而师之:省略句,省宾语⑪(其,指士大夫之族)群聚而笑之:省略句,省主语⑫(师)位卑(者)则足羞:省略句,省略谓语动词二、重点句子翻译:1.师者,所以传道受.业解惑也。

一、从下列各题的加黑词中,分别找出两个意义相同的词。

1.A.闻道有先后,术业有专攻答:〔〕与〔〕B.后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉C.从华容道步走D.道中迷雾冰滑2.A.师道之不传也久矣答:〔〕与〔〕B.师者,所以传道受业解惑也C.六艺经传皆通习之D.此世所以不传也3.A.今之众人,其下圣人也亦远矣答:〔〕与〔〕B.圣益圣,愚益愚C.圣人之所以为圣,愚人之所以为愚D.诚宜开张圣听,以光先帝遗德二、文言中,名词和形容词在句子里活用作动词,除使动用法外,还有一种常见用法。

如“吾从而师之”的“师”,就有“以……为师”的意思。

这叫做“意动用法”。

说说下边句子里加黑的词用作什么词类,作何解释。

1.巫医乐师百工之人,不耻相师2.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃3.且庸人尚羞之,况于将相乎4.登泰山而小天下5.邑人奇之,稍稍宾客其父6.粪土当年万户侯三、给下列黑体字注音⑴授之书而习其句读者()⑵其可怪也欤()⑶孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃()()()⑷李氏子蟠()⑸六艺经传皆通习之()⑹作《师说》以贻之()四、解释下列句中黑色词的意义⑴孰能无惑()⑵其闻道也固先乎吾()()()⑶夫庸知其年之先后生于吾乎()()⑷是故无贵无贱()()⑸犹且从师而问焉()⑹是故圣益圣,愚益愚()⑺士大夫之族()()⑻今其智乃反不能及()()⑼圣人无常师()⑽六艺经传皆通习之()()⑾余嘉其能行古道()⑿作《师说》以贻之()⒀句读之不知,惑之不解()()五、指出下列句中的通假字,写出本字并解释⑴师者,所以传道受业解惑也()⑵或师焉,或不焉()六、解释下列黑色词在句中的意义和用法┏彼童子之师()┣巫医乐师百工之人()┣吾师道也()┣吾从而师之()┗师道之不传也久矣()┏惑而不从师,其为惑也,终不解矣()()┗于其身也,则耻师焉,惑矣()┏巫医乐师百工之人,不耻相师()┗巫医乐师百工之人,君子不齿()┏惑而不从师,其为惑也,终不解矣()┣古之圣人,其出人也远矣()┣夫庸知其年之先后生于吾乎()┣圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎()┣彼童子之师,授之书而习其句读者()┗今其智乃反不能及,其可怪也欤()┏道之所存,师之所存也()┣师道之不复,可知矣()┗彼与彼年相若也,道相似也()七、把下面文言句译成现代汉语1.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而不遗,吾未见其明也。

新高考语文60篇必背篇目1(默写)十1(阅读)闯关手册(2025版)第5篇《师说》一、默写闯关(一)挖空练习《师说》韩愈古之学者必有师。

师者,所以传道()业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫()知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近()。

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿。

今其智乃反不能及,其可怪也()!圣人无常师。

孔子师()子、()弘、师襄、老聃。

()子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子(),年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余()其能行古道,作《师说》以()之。

附:记忆导图将易写错的字每个写3遍1.【2024·江苏镇江·三模】中国古人善于在小与大的思辨中获得启示。

司马迁《屈原列传》中用“()”寓意言小旨大,韩愈《师说》中用“()”批评了舍大择小的现象。

2.【2024·陕西榆林·三模】古代圣贤寻访各类大师,博览群书,终成一代贤人,《师说》中表达圣贤人没有固定的老师的是“()”,韩愈通过“()”的事例进行佐证。

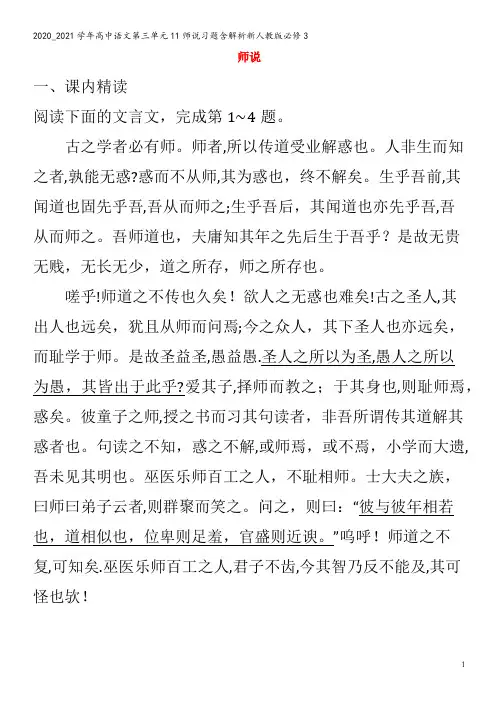

师说一、课内精读阅读下面的文言文,完成第1~4题。

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚.圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复,可知矣.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之.1。

下列加点词语的解释不正确的一项是()A。

古之学者..必有师学者:求学的人.B。

今之众人..,其下圣人也亦远矣众人:一般人.C.吾从而..师之从而:跟随(他).D.君子不齿..不齿:不值得谈论。

项,“不齿”,不屑与之同列,羞与为伍。

2。

下列对文中有关词语含义的理解,不正确的一项是() A。

句读,古人指文辞的休止和停顿处.文辞语意已尽处为“句”,未尽而须停顿的地方为“读”。

B。

童子,与科举考试中的“童生”意思相同,都指未成年(古代一般是14岁以下)的读书人.C。

小学,文中指的是小处学习,今天指的是接受最初阶段教育的学校。

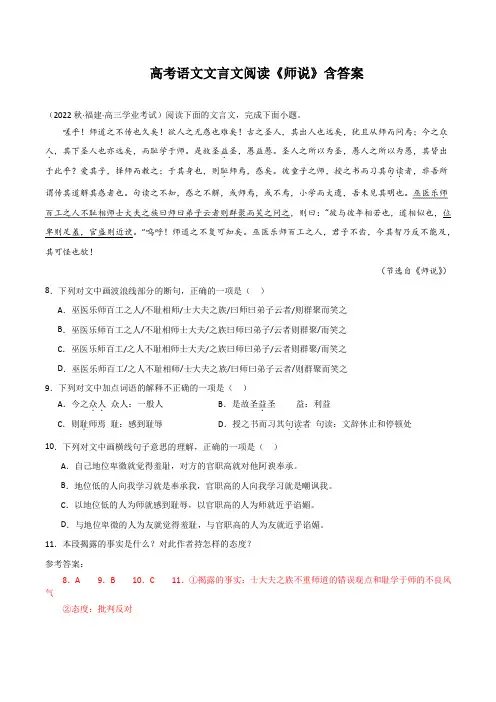

高考语文文言文阅读《师说》含答案(2022秋·福建·高三学业考试)阅读下面的文言文,完成下面小题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众.人.,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益.圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻.师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读..者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人不耻相师士大夫之族曰师曰弟子云者则群聚而笑之问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(节选自《师说》)8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.巫医乐师百工之人/不耻相师/士大夫之族/曰师曰弟子云者/则群聚而笑之B.巫医乐师百工之人/不耻相师士大夫/之族曰师曰弟子/云者则群聚/而笑之C.巫医乐师百工/之人不耻相师士大夫/之族曰师曰弟子/云者则群聚/而笑之D.巫医乐师百工/之人不耻相师/士大夫之族/曰师曰弟子云者/则群聚而笑之9.下列对文中加点词语的解释不正确的一项是()A.今之众人..众人:一般人B.是故圣益.圣益:利益C.则耻.师焉耻:感到耻辱D.授之书而习其句读..者句读:文辞休止和停顿处10.下列对文中画横线句子意思的理解,正确的一项是()A.自己地位卑微就觉得羞耻,对方的官职高就对他阿谀奉承。

B.地位低的人向我学习就是奉承我,官职高的人向我学习就是嘲讽我。

C.以地位低的人为师就感到耻辱,以官职高的人为师就近乎谄媚。

D.与地位卑微的人为友就觉得羞耻,与官职高的人为友就近乎谄媚。

11.本段揭露的事实是什么?对此作者持怎样的态度?参考答案:8.A 9.B 10.C 11.①揭露的事实:士大夫之族不重师道的错误观点和耻学于师的不良风气②态度:批判反对【解析】8.本题考查学生文言文断句的能力。

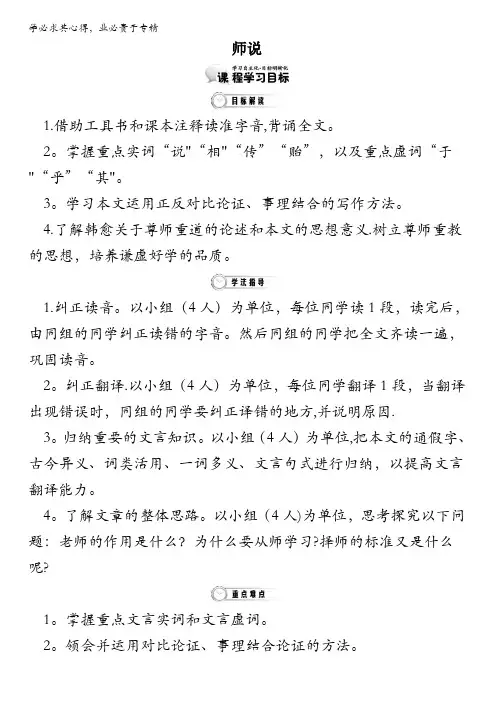

师说1.借助工具书和课本注释读准字音,背诵全文。

2。

掌握重点实词“说"“相"“传”“贻”,以及重点虚词“于"“乎”“其"。

3。

学习本文运用正反对比论证、事理结合的写作方法。

4.了解韩愈关于尊师重道的论述和本文的思想意义.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的品质。

1.纠正读音。

以小组(4人)为单位,每位同学读1段,读完后,由同组的同学纠正读错的字音。

然后同组的同学把全文齐读一遍,巩固读音。

2。

纠正翻译.以小组(4人)为单位,每位同学翻译1段,当翻译出现错误时,同组的同学要纠正译错的地方,并说明原因.3。

归纳重要的文言知识。

以小组(4人)为单位,把本文的通假字、古今异义、词类活用、一词多义、文言句式进行归纳,以提高文言翻译能力。

4。

了解文章的整体思路。

以小组(4人)为单位,思考探究以下问题:老师的作用是什么?为什么要从师学习?择师的标准又是什么呢?1。

掌握重点文言实词和文言虚词。

2。

领会并运用对比论证、事理结合论证的方法。

3.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的品质。

1.诵读法。

诵读法成功的关键是要读出声音的各种形态,如节奏、语调、语气等。

只有这样,才能听到“古人”的心声,才能触摸到言语主体的情味。

当然,要做到这一点,有一个探究、发现的过程.教师应指导学生在反复朗读中体察语气,逐步读出“情味”,揣摩文意。

因此,范读、多读尤为重要。

2。

提问法.打破传统的文言文教学方法,让学生通过自读、自解等方式解读课文,勇于向老师提出疑问.3。

练习法。

这是巩固知识、发展能力的有效方法,关键在一个“精”字。

“练”不求“多",应求“精”,要用最少的练习巩固学生的知识,也培养学生的做题能力。

4。

在疏通文意的前提下,引导学生借鉴对比论证和事理结合论证的写作手法.“说”是古文中的一种文体,属议论文范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议,一般为陈述自己对某种事物的见解。

“说”比“论"随意.初中学过的《捕蛇者说》《马说》等等都属“说”这类文体。

《师说》课后练习答案下面是由查字典语文网小编为大家分享的《师说》课后练习答案,希望可以帮助到大家。

答案仅供参考。

一、基础知识1.下列加点字的读音完全正确的一项是( )A.郯子(tán) 苌弘(chánɡ)老聃(dān) 李蟠(pán)B.句读(dú) 渎职(dú)穷兵黩武(dú) 买椟还珠(dú)C.六艺经传(chuán) 传记(zhuàn)传说(chuán) 传宗接代(chuán)D.贻之(yí) 春风骀荡(yí)心旷神怡(yí) 甘之如饴(yí)【答案】 A(B项“句读”应读dòu;C项“六艺经传”应读zhuàn;D项“春风骀荡”应读dài。

)2.选出加点的词古今意义相同的一项( )A.古之学者必有师B.今之众人,其下圣人也亦远矣C.吾从而师之D.闻道有先后【答案】 D(A.学者:古义为求学的人;今义为在学术上有一定成就的人。

B.众人:古义为一般的人;今义为大家、许多人。

C.从而:古义为跟从、并且,是两个词;今义是连词,表上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

)3.选出加点的字意思相同的一组( )A.古之圣人,其出人也远矣其皆出于此乎B.人非生而知之者,孰能无惑于其身也,则耻师焉,惑矣C.彼童子之师,授之书而习其句读者六艺经传皆通习之D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾师道之不复,可知矣【答案】 C(均为“学习”之意。

A.出:超出/出自。

B.惑:疑难问题/糊涂。

D.道:道理/风尚。

)4.下面各组句子中,加点字含义有相同项的一组是( )A.欲人之无惑也难矣于其身也,则耻师焉,惑矣非吾所谓传其道解其惑者也至于幽暗昏惑而无物以相之B.犹且从师而问焉即如忠烈遗骸,不可问矣恣其所为不问朝夕遣人候问武C.或师焉,或不焉云霞明灭或可睹而或长烟一空左右或欲引相如去D.其出人也远矣蜀山兀,阿房出农不出则乏其食公拆袄,出珠授之【答案】 A(惑:①疑难问题;②糊涂;③疑难问题;④迷惑。

《师说》文言文知识整理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,阐述了从师求学的道理,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习。

以下是对《师说》一文的文言文知识整理。

一、文学常识1、作者韩愈(768 年—824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

2、文体“说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,可以发表议论,也可以记事,都是为了表明作者的见解,说明寄寓的道理。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,表否定。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

(4)无贵无贱,无长无少古义:无论。

今义:没有。

(5)小学而大遗古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师(名词,老师)②师道之不传也久矣(动词,从师求学)③吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)④巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)(2)传①师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)②师道之不传也久矣(动词,流传)③六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的著作)(3)道①传道受业解惑也(名词,道理)②师道之不传也久矣(名词,风尚)③道相似也(名词,道德学问)(4)其①生乎吾前,其闻道也固先乎吾(代词,他)②惑而不从师,其为惑也,终不解矣(代词,那些)③古之圣人,其出人也远矣(代词,他们)④夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(5)于①耻学于师(介词,向)②其皆出于此乎(介词,从)③于其身也(介词,对于)④师不必贤于弟子(介词,比)4、词类活用(1)吾师道也(名词作动词,学习)(2)师道之不传也久矣(名词作动词,从师)(3)则耻师焉(形容词的意动用法,以……为耻)(4)小学而大遗(形容词作名词,小的方面,大的方面)(5)位卑则足羞(形容词作动词,感到羞耻)三、文言句式1、判断句(1)师者,所以传道受业解惑也。

人教版高二语文必修三要点解析:师说(2021最新版)作者:______编写日期:2021年__月__日1、传道受业解惑2、或师焉,或不焉二、词(一)古今异义1、古之学者必有师:2、小学而大遗3、今之众人4、师不必贤于弟子(二)、一词多义(1)师1、古之学者必有师2、吾师道也3、吾从而师之4、师道之不传也久矣5、巫医乐师百工之人 (2)传1、师道之不传也久矣2、所以传道受业解惑也3、六艺经传皆通习之 (3)其1、爱其子,择师而教之2、其闻道也亦先乎吾3、其为惑也终不解矣4、其皆出于此乎5、其可怪也欤6、传其道解其惑者也7、其出人也远矣8、夫庸知其年之先后生于乎 (4)于1、其皆出于此乎2、师不必贤于弟子3、学于余4、于其身也5、不拘于时(5)之1、非蛇鳝之穴无可寄托者2、择师而教之3、师道之不传也久矣4、句读之不知5、巫医乐师百工之人6、爱其子,择师而教之7、师道之不复,可知矣8、六艺经传,皆通习之(三)词类活用1、其下圣人也亦远矣2、而耻学于师3、小学而大遗4、位卑则足羞5、吾从而师之6、吾师道也三、句(一)文言句式:1、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

:1、不拘于时,学于余。

:1.师者,所以传道受业解惑也。

2.道之所存,师之所存也。

:1.师不必贤于弟子2.生乎吾前;生乎吾后(二)语句翻译:1.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

2.今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

3.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!4.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

【同步练习题】1.下列加点字的读音完全正确的一项是()A.郯子(tán)苌弘(chánɡ)老聃(dān)李蟠(pán)B.句读(dú)渎职(dú)穷兵黩武(dú)买椟还珠(dú)C.六艺经传(chuán)传记(zhuàn)传说(chuán)传宗接代(chuán)D.贻之(yí)春风骀荡(yí)心旷神怡(yí)甘之如饴(yí)【答案】A(B项“句读”应读dòu;C项“六艺经传”应读zhuàn;D 项“春风骀荡”应读dài。

师说课文及课后练习答案为帮助同学们回顾师说这篇课文的知识点,巩固课后练习,下面店铺为大家带来高中语文师说课文及课后练习答案,供同学们参考。

师说课文原文:古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作师说以贻之。

师说课后练习答案:一、这篇课文论述了从师之道。

看看课文的第一段是怎样逐步推出论点的,第二、三段是从什么角度论述的。

二、课文的第二段是用对比手法来写的。

说说这一段用了几组正反对比的事实论据,这样对比有怎样的论证作用。

三试说说作者的观点在当时有哪些进步意义,在今天仍有什么借鉴作用。

作者说:“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

”试就这一观点谈谈自己的认识。

一、设题意图:此题意在让学生整体把握课文内容。

【预】人教必修3第11课《师说》教学资料一、熟悉作者姓名韩愈字号字退之朝代唐代籍贯河南河阳(今河南省孟州市)人生平简介韩愈(768年—824年12月25日),郡望河北昌黎,世称“韩昌黎”。

唐代文学家、哲学家、思想家,晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。

因谥号“文”,又称“韩文公”。

贞元八年(792年)中进士,曾参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马。

韩愈唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

苏轼称其著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等等。

他是古文运动的倡导者,主张继承先秦两汉散文传统,反对专讲声律对仗而忽视内容的骈体文。

韩愈文章气势雄伟,说理透彻,逻辑性强,被尊为“唐宋八大家”之首。

时人有“韩文”之誉。

杜牧把韩文与杜诗并列,称为“杜诗韩笔”;苏轼称他“文起八代之衰”。

韩柳倡导的古文运动,开辟了唐以来古文的发展道路。

韩诗力求新奇,重气势,有独创之功。

韩愈以文为诗,把新的古文语言、章法、技巧引入诗坛,增强了诗的表达功能,扩大了诗的领域,纠正了大历(766年—780年)以来的平庸诗风。

主要作品杂文《进学解》《师说》,序文《送孟东野序》,传记《张中丞传后叙》《柳子厚墓志铭》,诗《左迁至蓝关示侄孙湘》等。

作品风格韩愈是一位善辩之士,而善辩又主要来源于他的胆壮气盛,二者结合在一起,遂使得他的议论文字往往惊世骇俗,极具震慑人的气势。

反映时代精神、抒发愤慨不平、对社会现实深刻批判的佳作,大气磅礴、笔力雄健、排宕顿挫、感情激烈是其共同特点。

有为而发,不平则鸣,本无意于塑造形象,而其自我形象在波涛翻卷的情感激流和气势夺人的滔滔雄辩中得以自然展现,这是韩愈论说文的一大特点。

二、文本知识1.说“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,能够先叙后议,也能够夹叙夹议,一样为陈述自己对某种事物的观点。

“说”与“论”相较要随意些。

像《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属“说”一类文章。

师说

一、通假字

1.师者,所以传道受业解惑也(“”通“”, )

2.或师焉,或不焉(“”通“”)

二、古今异义

1.古之学者

..必有师

古义:

今义:在学术上有一定成就的人

2.师者,所以

..传道受业解惑也

古义:

今义:连词,表因果关系

3.吾从而

..师之

古义:

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、少年以全面的基础教育

6.师不必

..贤于弟子

古义:

今义:副词,表示事理上或情理上不需要

三、一词多义

1.传师者,所以传道受业解惑也()

师道之不传也久矣()

六艺经传皆通习之()

得璧,传之美人(《廉颇蔺相如列传》)()

舍相如广成传(《廉颇蔺相如列传》)()

2.从惑而不从师()

民弗从也(《曹刿论战》)()

弟走从军阿姨死(《琵琶行并序》)()

其印为予群从所得(《活板》)()

从余问古事(《项脊轩志》)()

指从此以往十五都予赵(《廉颇蔺相如列传》)()

于是从散约败(《过秦论》)()

樊哙从良坐(《鸿门宴》)()

3.师古之学者必有师()

巫医乐师百工之人()

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃()

吾师道也()

或师焉,或不焉()

十年春,齐师伐我(《曹刿论战》)()

4.道师者,所以传道受业解惑也()

师道之不传也久矣()

彼与彼年相若也,道相似也()

有碑仆道(《游褒禅山记》)()

策之不以其道(《马说》)()

从郦山下,道芷阳间行(《鸿门宴》)()

5.则于其身也,则耻师焉()

三人行,则必有我师()

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)()

6.也师者,所以传道受业解惑也()

其闻道也固先乎吾()

君美甚,徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)()

其可怪也欤()

四、词类活用

(一)名词的活用

1.名词作动词

(1)吾师.道也( )

(2)其下.圣人也亦远矣( )

2.名词作状语

则群.聚而笑之( )

3.名词的意动用法

吾从而师.之( )

(二)形容词的活用

1.形容词作名词

(1)小.学而大.遗( )

(2)吾未见其明.也( )

(3)是故圣.益圣,愚.益愚( )

(4)师者,所以传道受业解惑.也( )

(5)位卑.则足羞,官盛.则近谀( ) 2.形容词作动词

(1)惑.而不从师( )

(2)位卑则足羞.( )

3.形容词的意动用法

而耻.学于师( )

五、判断下列文言文句式的类型并翻译

1.师者,所以传道受业解惑也。

( )

翻译:

2.不拘于时。

( )

翻译:

3.句读之不知,惑之不解。

( )

翻译:

4.师不必贤于弟子。

( )

翻译:

5.吾从而师之。

( )

翻译:

6.则群聚而笑之。

( )

翻译:

7.今其智乃反不能及。

( )

翻译:

六、语句翻译

1.人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

翻译:

2.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

翻译:

3.古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

翻译:

4.是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

翻译:

答案解析

2.跟从/依顺,听从/参加/指堂房亲属/跟,向/自,由/合纵的盟约/紧挨着,依傍

3.老师/有专门技艺的人/以……为师/学习/从师学习/军队

4.道理/风尚/道德学问/道路/正确的方法/取道

5.连词,表转折语气/副词,就/副词,表判断语气,就是

6.句末语气助词,与“者”连用,表判断/句中语气助词,表停顿/句末语气助词,表感叹语气/句末语气助词,与“欤”连用,加强语气

四、答案:(一)1.(1)学习(2)低于 2.表动作的情态,成群 3.以……为师(二)1.(1)小的方面;大的方面(2)高明的地方(3)圣明的人;愚昧的人

(4)疑难的问题(5)卑贱的人、低下的人;势盛位高的人 2.(1)遇到疑难问题(2)感到耻辱 3.以……为耻

五、答案:1.判断句老师,是用来传授道理、讲授学业、解答疑难问题的人。

2.被动句不被(耻于从师的)世俗限制。

3.宾语前置句句读不明,疑惑不能解决。

4.状语后置句老师不一定比学生贤能。

5~7.省略句 5.我跟从(他),拜他为老师。

6.(士大夫这一类人)就聚在一起嘲笑他。

7.现在他们的智慧竟反而比不上(这些人)了。

六、答案:1.人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑难问题?有了

疑难问题,如果不跟老师学习,那些成为疑难的问题,就始终不能解开。

(采分点:两个“而”、第二个“惑”)

2.我是向他学习道理的,哪管他的年龄比我大还是小呢?因此,无论高低贵贱,无论年长年幼,道理存在的地方,就是老师所在的地方。

(采分点:师、是故、无)

3.古代的圣人,超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他);现在的一般人,才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。

(采分点:出、下、耻)

4.因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。

圣人成为圣人的原因,愚人成为愚人的原因,大概都是由于这个原因吧?爱自己的孩子,选择老师来教他;但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,这是糊涂的!(采分点:第二个“圣”、第二个“愚”、其)。