原子吸收分析法

- 格式:pptx

- 大小:2.94 MB

- 文档页数:39

原子吸收常用分析方法撰稿:裴治世原子吸收常用分析方法原子吸收分析如果以原子化的手段来划分,可分为两大类,即火焰原子化及无焰原子化。

在日常分析中火焰原子化应用最广。

着重介绍利用火焰原子化进行分析方面的一些常识。

一、常用分析方法1、标准曲线法(又称工作曲线法)这是原子吸收光谱最常用的方法。

此法是配制一系列不同浓度的,与试样溶液基体组成相近的标准溶液,分别测量其吸光度,绘制吸光度——浓度标准曲线。

同时,在仪器相同的条件下测得试样溶液的吸光度后,在标准曲线上查得试样溶液中待测元素的浓度。

绘制标准曲线的步骤如下:首先在坐标纸上确定一个坐标系,横坐标作为浓度轴,纵坐标作为吸光度轴,在坐标系内描出各标准溶液的浓度与测得吸光度的对应点,然后将各点连成一条直线。

即是标准曲线。

由于测量误差使测量值不能完全落在一条直线上,采用描点法绘制标准曲线必然会引入人为误差,为了消除这种误差,可以利用一元线性回归方程计算分析结果。

根据光吸收定律,物质的浓度C (以x 表示)和吸光度A (以y 表示)呈线性关系,可表示为y=ax+b 。

设由N 点构成曲线,通过实验可得N 组观测数据(x i ,y i ),其中y i 为三次测定值的平均值,用线性回归法求a ,b 值。

()()()()2221()()1i ii xy x y x X y Y N a x X x x N ---==--∑∑∑∑∑∑∑ b Y aX =-标准曲线方程为y=ax+b例如:某元素由4点构成标准曲线,其浓度及测得的吸光度如下 C(x) μg ·m1-1 0.00 0.50 1.00 3.00 (P479) A(y) 0.000 0.053 0.106 0.303则 Σx=4.50 (x 值之和,浓度值之和)X =1.125 (x 的平均值,浓度的平均值)Σx 2=10.25 (x 平方之和)(Σx)2/N=5.0625(x 值和的平方除以N 或x 值和的平方的N 分之1)Σy=0.4620 (吸光度之和)Y =0.1155 (吸光度平均值)Σxy=1.0415 (浓度乘吸光度之和)(Σx)(Σy)/N=0.51975Σx 2-(Σx)2/N=5.1875Σxy-(Σx)(Σy)/N=0.52175 a=0.521755.1875=0.1006 b=Y -a X =0.0023标准曲线方程: y=0.1006x+0.0023斜率a =0.1006A/μg ·m1-1由于仪器的工作状态经常有变动,标准曲线的位置随之改变,实际分析时应每次测定都绘制标准曲线;或用标准溶液对以前所得的标准曲线位置进行适当的校正。

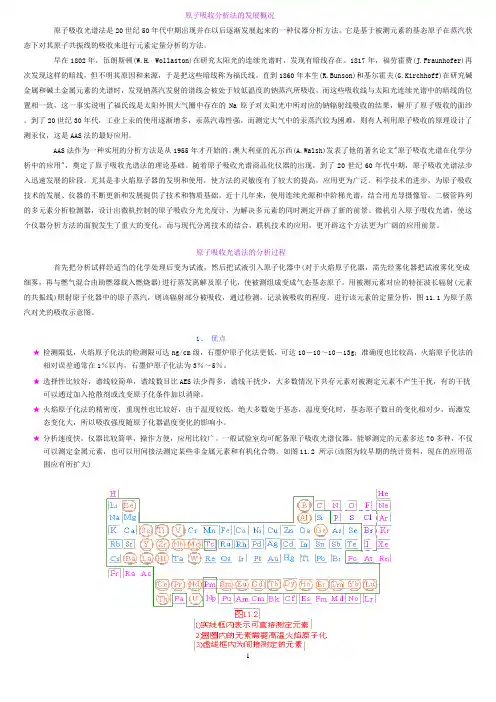

原子吸收分析法的发展概况原子吸收光谱法是20世纪50年代中期出现并在以后逐渐发展起来的一种仪器分析方法。

它是基于被测元素的基态原子在蒸汽状态下对其原子共振线的吸收来进行元素定量分析的方法。

早在1802年,伍朗斯顿(W.H. Wollaston)在研究太阳光的连续光谱时,发现有暗线存在。

1817年,福劳霍费(J.Fraunhofer)再次发现这样的暗线,但不明其原因和来源,于是把这些暗线称为福氏线。

直到1860年本生(R.Bunson)和基尔霍夫(G.Kirchhoff)在研究碱金属和碱土金属元素的光谱时,发现钠蒸汽发射的谱线会被处于较低温度的钠蒸汽所吸收,而这些吸收线与太阳光连续光谱中的暗线的位置相一致,这一事实说明了福氏线是太阳外围大气圈中存在的Na原子对太阳光中所对应的钠辐射线吸收的结果,解开了原子吸收的面纱。

到了20世纪30年代,工业上汞的使用逐渐增多,汞蒸汽毒性强,而测定大气中的汞蒸汽较为困难,则有人利用原子吸收的原理设计了测汞仪,这是AAS法的最好应用。

AAS法作为一种实用的分析方法是从1955年才开始的。

澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的著名论文"原子吸收光谱在化学分析中的应用",奠定了原子吸收光谱法的理论基础。

随着原子吸收光谱商品化仪器的出现,到了20世纪60年代中期,原子吸收光谱法步入迅速发展的阶段。

尤其是非火焰原子器的发明和使用,使方法的灵敏度有了较大的提高,应用更为广泛。

科学技术的进步,为原子吸收技术的发展、仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础。

近十几年来,使用连续光源和中阶梯光谱,结合用光导摄像管,二极管阵列的多元素分析检测器,设计出微机控制的原子吸收分光光度计,为解决多元素的同时测定开辟了新的前景。

微机引入原子吸收光谱,使这个仪器分析方法的面貌发生了重大的变化,而与现代分离技术的结合,联机技术的应用,更开辟这个方法更为广阔的应用前景。

原子吸收光谱法的分析过程首先把分析试样经适当的化学处理后变为试液,然后把试液引入原子化器中(对于火焰原子化器,需先经雾化器把试液雾化变成细雾,再与燃气混合由助燃器载入燃烧器)进行蒸发离解及原子化,使被测组成变成气态基态原子。

原子吸收法的基本原理

首先,原子吸收法的基本原理之一是原子蒸气的生成。

在原子吸收法分析过程中,样品首先被转化成原子蒸气。

这通常是通过火焰或炉子将样品加热至高温,使其分解成原子状态。

原子蒸气的生成是原子吸收法的关键步骤,它直接影响到后续的光谱分析过程。

其次,光源的选择也是原子吸收法的基本原理之一。

在原子吸收法中,需要选择合适的光源来激发原子蒸气吸收光线。

常用的光源包括空气-乙烯火焰、氧乙炔火焰和石墨炉等。

不同的光源对于不同元素的分析有着不同的适用性,选择合适的光源可以提高分析的准确性和灵敏度。

另外,光谱线的选择也是原子吸收法的基本原理之一。

在原子吸收法中,需要选择合适的光谱线来进行元素的分析。

不同元素有着不同的吸收光谱线,因此需要根据具体的分析要求选择合适的光谱线进行分析。

最后,检测器的选择也是原子吸收法的基本原理之一。

在原子吸收法中,需要选择合适的检测器来检测样品中的吸收光线强度。

常用的检测器包括光电倍增管、石英光电二极管和光电离检测器等。

选择合适的检测器可以提高分析的灵敏度和准确性。

总的来说,原子吸收法是一种重要的分析化学方法,它通过原子在特定波长的光线下吸收的特性来分析物质中的金属元素含量。

在原子吸收法的分析过程中,原子蒸气的生成、光源的选择、光谱线的选择和检测器的选择是其基本原理。

只有充分理解和掌握了这些基本原理,才能准确、快速地进行元素分析。

原子吸收分析方法(氢化物发生法)氢化物发生法 As,Sb,Bi,Ge,Sn,Pb,Se,Te八种元素的最佳分析线都处于近紫外区,用常规的火焰原子汲取法会产生严峻的背景汲取,石墨炉原子汲取法的基体干扰和灰化损失比较严峻,甚至等离子放射光谱法对上述元素加上汞的检出能力都无法满足测定普通样品的需要。

氢化物发生法是按照上述八种元素的氢化物在常温下为气态,且热稳定性差的特点,利用某些能产生初生态的还原剂或者化学反应,与样品中的分析元素形成挥发性共价氢化物,并用惰性气体作载气,将氢化物蒸气导入加热的T形石英管中,氢化物受热后快速分解,将被测元素离解为基态原子蒸气,从而汲取该元素的特征放射信号。

1969年,澳大利亚的Holak首次利用氢化物发生技术测定了砷,因为砷以砷化氢的形式与基体分别,基体的干扰显然降低。

氢化物发生办法有金属酸还原体系、(钾)-酸体系以及电解法三种。

目前应用最多的是(钾)-酸体系,它的反应原理如下: NaBH4+3H2O+HCl→H3BO3+NaCI+8H+ 8H++Em+→EHn ↑+H2↑(过剩)其中,Em+为正m价的被测元素离子;EHn为被测元素的氢化物。

氢化物的形成取决于两个因素,一是被测元素与氢化合的速度,二是在酸性溶液中的分解速度。

1.氢化物发生中的干扰氢化物发生中的干扰类型主要有液相干扰和蔼相干扰。

实际样品分析中,往往会碰到不同程度的多种干扰现象,干扰机理可概括为如下七个方面。

(1)形成固态氢化物酸度是十分重要的条件,酸度不合适,既影响氢化物的生成速度,又简单产生固态氢化物和泡沫状的衍生物。

例如,测定砷时,假如酸度低,会发生如下反应: AsH3+HOAsH2→As2H4(s)+H2O As2H4→As2H2(s)+H2↑这样就削减了AsH3的生成量。

测定锑、锗时也会浮现同样问题。

(2)形成难融化合物假如待测元素与干扰元素之间生成了一种难溶于酸的化合物,则势必影响氢化物的释放效率从而引起负干扰,铜对硒的干扰比对砷的干扰强,就是由于还原产生的硒化氢与溶液中的铜离子生成不溶性的硒化铜,而砷化铜是可溶于酸的,明显抑制干扰元素与待测元素之间形成难溶于酸的化第1页共4页。

原子吸收常用分析方法撰稿:裴治世原子吸收常用分析方法原子吸收分析如果以原子化的手段来划分,可分为两大类,即火焰原子化及无焰原子化。

在日常分析中火焰原子化应用最广。

着重介绍利用火焰原子化进行分析方面的一些常识。

一、常用分析方法1、标准曲线法(又称工作曲线法)这是原子吸收光谱最常用的方法。

此法是配制一系列不同浓度的,与试样溶液基体组成相近的标准溶液,分别测量其吸光度,绘制吸光度——浓度标准曲线。

同时,在仪器相同的条件下测得试样溶液的吸光度后,在标准曲线上查得试样溶液中待测元素的浓度。

绘制标准曲线的步骤如下:首先在坐标纸上确定一个坐标系,横坐标作为浓度轴,纵坐标作为吸光度轴,在坐标系内描出各标准溶液的浓度与测得吸光度的对应点,然后将各点连成一条直线。

即是标准曲线。

由于测量误差使测量值不能完全落在一条直线上,采用描点法绘制标准曲线必然会引入人为误差,为了消除这种误差,可以利用一元线性回归方程计算分析结果。

根据光吸收定律,物质的浓度C (以x 表示)和吸光度A (以y 表示)呈线性关系,可表示为y=ax+b 。

设由N 点构成曲线,通过实验可得N 组观测数据(x i ,y i ),其中y i 为三次测定值的平均值,用线性回归法求a ,b 值。

()()()()2221()()1i ii xy x y x X y Y N a x X x x N ---==--∑∑∑∑∑∑∑ b Y aX =-标准曲线方程为y=ax+b例如:某元素由4点构成标准曲线,其浓度及测得的吸光度如下 C(x) μg ·m1-1 0.00 0.50 1.00 3.00 (P479) A(y) 0.000 0.053 0.106 0.303则 Σx=4.50 (x 值之和,浓度值之和)X =1.125 (x 的平均值,浓度的平均值)Σx 2=10.25 (x 平方之和)(Σx)2/N=5.0625(x 值和的平方除以N 或x 值和的平方的N 分之1)Σy=0.4620 (吸光度之和)Y =0.1155 (吸光度平均值)Σxy=1.0415 (浓度乘吸光度之和)(Σx)(Σy)/N=0.51975Σx 2-(Σx)2/N=5.1875Σxy-(Σx)(Σy)/N=0.52175 a=0.521755.1875=0.1006 b=Y -a X =0.0023标准曲线方程: y=0.1006x+0.0023斜率a =0.1006A/μg ·m1-1由于仪器的工作状态经常有变动,标准曲线的位置随之改变,实际分析时应每次测定都绘制标准曲线;或用标准溶液对以前所得的标准曲线位置进行适当的校正。

化学反应的原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析,是一种利用原子对特定波长的光发生吸收的现象进行分析的方法。

通过测量样品溶液或气体中吸收光的强度,可准确测定其中的化学元素含量。

在化学反应中,原子吸收光谱分析是一项重要的技术,能够提供关于反应过程中元素浓度和化学物种变化的信息。

本文将详细介绍化学反应的原子吸收光谱分析的原理、应用和优势。

一、原理原子吸收光谱分析基于原子对特定波长光的吸收现象,其原理可以分为两个基本过程:光源激发和吸收现象。

1. 光源激发在原子吸收光谱分析中,常用的光源是空心阴极放电灯或恒流电源。

光源中的电极通电后,电极中的金属元素被激发形成原子或原子离子,并释放出特定波长的光。

2. 吸收现象样品溶液或气体中的化学元素原子或原子离子与光源发出的特定波长的光相互作用,产生吸收现象。

当光经过样品时,如果样品中存在与光源波长相对应的原子或原子离子,这些原子会吸收部分光的能量,使得吸收光的强度减小。

通过测量光的强度变化,可以推断样品中所含的元素及其浓度。

二、应用原子吸收光谱分析在化学反应中的应用广泛,以下是几个常见的应用领域:1. 反应动力学研究原子吸收光谱分析可用于研究化学反应的动力学过程。

通过监测反应物中某种元素的浓度随时间的变化,可以推断反应的速率常数、反应机理等信息。

2. 反应过程监测通过原子吸收光谱分析,可以实时监测反应过程中各种元素的浓度变化。

这对于了解化学反应过程中元素的转化情况、判断反应的进行程度等方面具有重要意义。

3. 催化剂研究原子吸收光谱分析可用于研究催化剂在反应过程中的作用机制。

通过测定反应物中的催化剂元素浓度变化,可以揭示催化剂对反应速率、选择性等方面的影响。

4. 有机合成原子吸收光谱分析在有机合成中的应用越来越广泛。

通过测定反应物和产物中有机元素的浓度,可评估有机合成反应的转化率和产物纯度。

三、优势原子吸收光谱分析具有以下优势:1. 灵敏度高原子吸收光谱分析的灵敏度通常为微克/升量级,可以准确测定样品中微量甚至痕量元素的含量。

仪器分析第五章原⼦吸收光谱法第五章原⼦吸收光谱法Chapter FiveAtomic Absorption SpectrumFor Short:AAS第⼀节基本原理⼀、原⼦吸收光谱分析概述1、原⼦吸收光谱的起源18世纪初,⼈们便开始观察和研究原⼦吸收光谱-----太阳光谱中的暗线。

1955年,澳⼤利亚物理学家⽡尔西发表了著名论⽂“原⼦吸收光谱在化学分析中的应⽤”,奠定了原⼦吸收光谱分析法的理论基础。

1955年,原⼦吸收光谱作为⼀种分析⽅法开始应⽤。

并在60年代得到迅速发展和普及。

2、什么是原⼦吸收光谱?溶液中的⾦属离⼦化合物在⾼温下能够解离成原⼦蒸⽓,两种形态间存在定量关系。

当光源发射出的特征波长光辐射通过原⼦蒸⽓时,原⼦中的外层电⼦吸收能量,特征谱线的光强度减弱。

光强度的变化符合朗伯-⽐⽿定律,进⾏定量分析。

它是基于物质所产⽣的原⼦蒸⽓对特征谱线的吸收作⽤来进⾏定量分析的⼀种⽅法。

原⼦与分⼦⼀样,吸收特定能量后,产⽣基态→激发态跃迁;产⽣原⼦吸收光谱,即共振吸收。

原⼦由基态→第⼀激发态的跃迁,最易发⽣。

每种原⼦的核外电⼦能级分布不同,当产⽣由基态→第⼀激发态的跃迁时,吸收特定频率的辐射能量。

⼆、共振线:共振吸收线——电⼦从基态跃迁⾄第⼀激发态所产⽣的吸收谱线称为共振吸收线(简称共振线)。

共振发射线——电⼦从第⼀激发态再跃回基态时,则发射出同样频率的辐射,对应的谱线称为共振发射线(也简称共振线)。

原⼦的共振线的吸收共振线称为元素的特征谱线,因为:各种元素的原⼦结构和外层电⼦排布不同。

所以不同元素的原⼦从基态激发成第⼀激发态(或由第⼀激发态跃回基态)时,吸收(或发射)的能量不同,因此各种元素的共振线各有其特征性。

共振线⼜称为元素的灵敏线,因为:这种从基态到第⼀激发态的跃迁最容易发⽣,因此对⼤多数元素来说,共振线是指元素所有谱线中最灵敏的谱线。

在原⼦吸收光度法中,就是利⽤处于基态的待测原⼦蒸⽓对从光源发射的共振发射线的吸收来进⾏分析的。

原子吸收法

原子吸收法是一种实用的化学分析检测技术,用于测定任何元素的特定含量。

在原子

吸收法中,测试样品被加热成可以被激发的原子,激发被称为火焰原子吸收光谱。

原子被

加热焰中,原子态离开热源,它们与发出等余长度电磁脉冲的激发源相互作用,吸收这些

电磁脉冲能量,称为原子吸收光谱。

原子吸收法具有准确性高、分析速度快等优点,可用于细微元素含量的快速分析。

原

子吸收仪实现了光谱及激发分析功能,从而减小了测试时间,提高了测试的准确率,并在

必要时可以连续不断的进行测试。

原子吸收法的原理十分简单。

当测定物质被加热燃烧时,就会产生飞行原子态。

火焰

电极对这些原子态中的原子进行激发,从而就可以通过电极产生电磁被激发原子吸收的光谱。

原子吸收仪通过分析吸收光谱中的原子信号就可以判断测定物质的含量。

原子吸收法技术使用范围很广,包括重金属污染土壤、化学药品检测、水质分析等。

许多污染物检测中,大多数污染物的含量很低,其他技术检测可能不准确、不可靠,而原

子吸收仪可以非常精确的检测这些低含量的污染物,从而及时采取预防措施,防止污染物

进一步扩散。

此外,原子吸收法还用于营养素分析、医药分析和典型物种检测等,广泛应用于生物、农业、医学和环境等领域。

原子吸收法在许多实验室中被用于研究分析,其准确性客观,

无反应物,可以用于动物、细胞和活体分析,双氢硫波检测的准确性高,其灵敏度高,可

用于病理和微量元素的测定,大大增加了科学家的研究空间。

物化地分析中的原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析是物化地分析领域中常用的一种分析方法。

它利用原子在特定波长的光线照射下吸收光的特性,对样品中的化学元素进行定量检测和分析。

本文将从原子吸收光谱分析的基本原理、仪器设备和应用领域等方面进行论述。

一、原理与机制原子吸收光谱分析的基本原理是利用原子吸收特定波长的光线时的量子能级跃迁现象。

当样品中的化学元素被激发后,在特定波长的光线照射下,原子内部的电子会发生跃迁到高能级的激发态。

然后,激发态的原子会再次退回到基态,释放出特定波长的光信号。

通过测量吸收光强度的变化,可以推断出样品中化学元素的含量。

二、仪器设备原子吸收光谱分析需要使用专门的仪器设备来进行测量和分析。

常用的原子吸收光谱仪主要由光源、样品室、光路系统、检测系统和数据处理系统等部分组成。

光源通常采用中空阴极灯,能够发射特定波长的光线。

样品室用于容纳待测样品并与光源进行光路的连接。

光路系统包括光栅、滤光片等光学元件,用于选择特定波长的光线。

检测系统用于测量光线的强度变化,常见的检测方式有吸收法和发射法。

数据处理系统用于记录和分析测量结果,通常采用计算机进行数据处理。

三、应用领域原子吸收光谱分析在物化地分析中具有广泛的应用领域。

首先,在环境分析方面,原子吸收光谱分析可以用于监测和分析水体、大气和土壤中的污染物。

例如,通过测定水样中重金属的含量,可以评估水质的安全性。

其次,在食品安全领域,原子吸收光谱分析可以用于检测食品中有害金属元素的含量,如铅、镉等。

此外,在生物医药研究和制药工业中,原子吸收光谱分析也广泛应用于药物成分和微量元素的定量分析。

总结起来,物化地分析中的原子吸收光谱分析是一种基于原子能级跃迁的分析方法,通过测量样品中特定波长光线的吸收情况,来确定样品中化学元素的含量。

该方法具有广泛的应用领域,包括环境分析、食品安全和生物医药等领域。

随着科学技术的不断进步,原子吸收光谱分析仪器设备和分析方法也在不断更新,为物化地分析提供了更为准确和高效的工具。

原子吸收光谱分析法知识详解原子吸收光谱分析法是实验室元素分析最常用的方法之一。

原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。

一、原子吸收光谱的理论基础1、原子吸收光谱的产生在原子中,电子按一定的轨道环绕原子核旋转,各个电子的运动状态是由4个量子数来描述。

不同量子数的电子,具有不同的能量,原子的能量为其所含电子能量的总和。

原子处于完全游离状态时,具有最低的能量,称为基态。

在热能、电能或光能的作用下,基态原子吸收了能量,最外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到较高能态,它就成为激发态原子。

激发态原于很不稳定,当它回到基态时,这些能量以热或光的形式辐射出来,成为发射光谱。

其辐射能量大小,用下列公式示:ΔE=Eq-E0=hv=hc/λ式中:H:普朗克常数,其数值为:6.626*10-23J·S;C:光速(3*105km/s);V、入:分别为发射光的频率和波长;E0、E q:分别代表基态和激发态原子的能量,它们与原子的结构有关。

由于不同元素的原子结构不同,所以一种元素的原子只能发射由其已与Eq决定的特定频率的光。

这样,每一种元素都有其特征的光谱线。

即使同一种元素的原子,它们的Eq也可以不同,也能产生不同的谱线。

原子吸收光谱是源于发射光谱的逆过程。

基态原子只能吸收频率为:υ=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。

因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素有其特征的吸收光谱线。

原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。

当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。

这种振跃迁所发射的谱线称为共振发射线,与此过程相反的谱线称为共振吸收线。

元素的共振吸收线一般有好多条,其测定灵敏度也不同。

在测定时,一般选用灵敏线,但当被测元素含量较高时,也可采用次灵敏线(有些元素有好几条线,有的只有一条,次灵敏线能量太低不能使用)。

原子吸收法(aas)原理

原子吸收法(AAS)是一种分析技术,用于定量测定样品中特定金属离子的浓度。

它是一种光谱分析技术,可测定金属元素的数量以及它们的化学形式。

AAS原理基于原子吸收法的分析原理,即吸收特定波长的光线。

当样品中的金属元素以原子形式存在时,它们会吸收特定波长的光线。

这种吸收是可测量的,并且与元素的浓度成正比。

AAS操作步骤包括样品预处理、吸收、元素测量和结果计算。

在样品预处理中,必须消除干扰物质和提取出要测量的金属元素。

这可以通过化学处理和分离过程来实现。

吸收步骤涉及将样品原子化。

这可以通过加热样品或将样品置于高温火焰中来实现。

原子化后,样品会通过特定波长的光通过样品。

这些光线被原子吸收,吸收的量与样品中金属元素的浓度成正比。

元素测量需要测量吸收的光强,并使用校准曲线将这些数据转换为浓度。

结果计算即可将测量结果转换为需要的单位,并确定样品中金属元素的浓度。

总的来说,AAS原理基于分析样品中金属元素吸收特定波长光线的原理。

通过样品预处理、吸收、元素测量和结果计算,可以测量样品中金属元素的浓度。

该技术可用于分析各种类型的样品,包括水、土壤、食品和药品。