烛之武退秦师原文与翻译重点实词

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:11

必修三烛之武退秦师原文及翻译文言文虽然难懂难学,但是只要多读多看就一定可以从中学到很多知识哦!下面是由小编为大家整理的“必修三烛之武退秦师原文及翻译”,仅供参考,欢迎大家阅读。

烛之武退秦师原文晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

烛之武退秦师翻译僖公三十年晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑文公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦穆公,秦国的军队一定会撤退。

”郑文公同意了。

烛之武推辞说:“我壮年的时候,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我没有及早重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚有人用绳子将烛之武从城楼放下去,见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

然而越过别国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

烛之武退秦师【说明】1、“红色幼圆”字体的为需重点掌握的词语。

2、“蓝色仿宋”字体,并且带下划线的为次重点掌握的词语。

3、“绿色楷体”字体的,是带有语法现象的句子。

4、已注上拼音的字,要注意读音。

5、课本上已有词语解释的,不再列出。

①晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚(3)也。

“以其无礼于晋”,状语后置句。

以,因为,连词。

于,对于;且,并且,表递进。

贰,从属二主。

(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军函陵,秦军氾南。

!军,名词作动词,驻军。

函陵,郑国地名,在今河南新郑北。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

②佚(yì)之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”佚(yì)之狐言于郑伯,状语后置句。

若:假如。

使:派。

见:拜见进见。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”从:听从。

辞:推辞犹:尚且为,做。

已,同“矣”,语气词,了。

郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

“是寡人之过也”,判断句;用:任用。

然:然而。

许之:答应这件事。

许,答应。

郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

③夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

而:表修饰既:已经在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事(18)。

越国以鄙远(19),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(20)“敢以(之)烦执事”,省略句亡:使…灭亡。

使动用法。

《烛之武退秦师》文言文重要知识点大脑是一个先进的计算机,可是却不曾有过配套的说明书或者使用指南。

学校教给了我们知识,却不曾教给我们怎么吸收知识或运用知识。

下面是小编给大家整理的一些《烛之武退秦师》文言文知识点的学习资料,希望对大家有所帮助。

《烛之武退秦师》译文(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。

而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。

(然而)惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。

晋国,怎么会满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。

如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到(他所奢求的土地)呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。

派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,于是秦国就撤军了。

晋大夫子犯请求出兵攻击秦军。

晋文公说:“不行!假如没有那个人(秦伯)的力量,我是不会到这个地步的。

依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。

烛之武退秦师原文及翻译《烛之武退秦师》讲述公元前630年,秦、晋借口郑国曾对晋文公无礼且与楚国亲近,而合攻郑国,在自己的国家(郑国)危难面前,烛之武前往敌国交涉,于强秦面前,其不卑不亢,能言善辩,终于使秦国从郑国退兵。

下面是烛之武退秦师原文及翻译,一起来看看吧!烛之武退秦师原文:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

烛之武退秦师翻译:(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

《烛之武退秦师》原文及翻译高中时期的文言文你还记得几篇呢?店铺为大家收集整理了“《烛之武退秦师》原文及翻译”,供大家参考!希望能够帮助到大家!更多精彩内容请持续关注!《烛之武退秦师》原文及翻译《烛之武退秦师》选自《左传·僖公十三年》。

这是一篇记述行人辞令的散文。

原文晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

注释(1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。

(2)以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。

倒装句,于晋无礼。

以,因为,连词。

其,代词,它,指郑国。

于,对于(3)且贰于楚:并且从属于晋的同时又从属于楚。

且,并且,表递进。

贰,从属二主。

于,对,介词。

(4)晋军函陵:晋军驻扎在函陵。

军,名词作动词,驻军。

函陵,郑国地名,在今河南新郑北。

(5)氾(fán)南:氾水的南面,也属郑地。

(6)佚(yì)之狐:郑国大夫。

(7)若:假如。

使:派。

见:拜见进见。

从:听从。

(8)辞:推辞。

(9)臣之壮也:我壮年的时候。

(10)犹:尚且。

(11)无能为也已:不能干什么了。

经典文言文《烛之武退秦师》题解、原文、译文与注解烛之武退秦师《左传》【题解】本篇见于《左传》僖公三十年(前630)。

在僖公二十八年发生的城濮(在今河南陈留县)之战中,晋文公战胜楚国,建立了霸业。

僖公二十九年,晋、周、鲁、宋、齐、陈、蔡、秦在翟泉(在今河南洛阳)会盟,晋国在会上“谋伐郑”。

僖公三十年,晋国和秦国合兵围郑。

围郑对秦国没有什么好处,郑国大夫烛之武看到这点,所以向秦穆公说明利害关系,劝秦穆公退兵,然郑、秦结盟,让秦国在郑国驻军,秦穆公因此退兵,晋文公也只得撤退,一场战争被瓦解了。

本篇以对话著名。

有郑文公与烛之武的对话,有烛之武与秦穆公的对话。

烛之武对郑文公的话里有话;对秦穆公说的话,完全看到了秦、晋间的矛盾,看到围郑对秦、晋的利害关系,所以能打动秦穆公。

最后写子犯请击秦军,晋文公不同意,这里预伏后来的秦晋殽之战。

【原文】九月甲午(1),晉侯、秦伯围郑(2),以其无礼于晉(3),且贰于楚也(4)。

晉军函陵(5),秦军晉南(6)。

佚之狐言于郑伯曰(7):“国危矣!若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已!”公曰:“吾不能早用子;今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

夜缒而出。

见秦伯曰:“秦晉围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事(8)。

越国以鄙远(9),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(10)?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主(11),行者之往来(12),共其乏困(13),君亦无所害。

且君尝为晉君赐矣,许君焦、瑕(14),朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晉厌之有(15)?既东封郑(16),又欲肆其西封;若不缺秦(17),将焉取之?缺秦以利晉,唯君图之!”秦伯说(18),与郑人盟。

使杞子、逢孙、扬孙戍之(19),乃还。

子犯请击之(20)。

公曰:“不可!微夫人之力不及此(21)。

因人之力而敝之(22),不仁;失其所与(23),不知;以乱易整,不武(24)。

烛之武退秦师的原文及翻译《烛之武退秦师》是记述行人辞令的散文,是高中语文要学习的重要文言文篇目,下面是小编给大家带来的语文课文烛之武退秦师原文与翻译,希望对你有帮助。

烛之武退秦师的原文晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。

见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

烛之武退秦师的翻译(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

烛之武退秦师全⽂翻译及重点字词此⽂记述的是秦晋联合攻打郑国之前开展的⼀场外交⽃争,烛之武以⼀⼰之⼒,凭借对时局的洞若观⽕和过⼈的辩才,终于使郑国免于灭亡,其临危不惧、解除国难的精神以及能⾔善辩的杰出外交才能,为⼈赞叹。

烛之武退秦师晋侯、秦伯围郑,以其⽆礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐⾔于郑伯⽈:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞⽈:“⾂之壮也,犹不如⼈;今⽼矣,⽆能为也已。

”公⽈:“吾不能早⽤⼦,今急⽽求⼦,是寡⼈之过也。

然郑亡,⼦亦有不利焉!”许之。

夜缒⽽出,见秦伯,⽈:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑⽽有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉⽤亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,⾏李之往来,共其乏困,君亦⽆所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济⽽⼣设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,⼜欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑⼈盟。

使杞⼦、逢孙、杨孙戍之,乃还。

⼦犯请击之。

公⽈:“不可。

微夫⼈之⼒不及此。

因⼈之⼒⽽敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

译⽂僖公三⼗年晋⽂公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋⽂公⽆礼,并且从属于晋的同时⼜从属于楚。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾⽔的南⾯。

佚之狐对郑⽂公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦穆公,秦国的军队⼀定会撤退。

”郑⽂公同意了。

烛之武推辞说:“我壮年的时候,尚且不如别⼈;现在⽼了,也不能有什么作为了。

”郑⽂公说:“我没有及早重⽤您,现在由于情况危急因⽽求您,这是我的过错。

然⽽郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚有⼈⽤绳⼦将烛之武从城楼放下去,见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来⿇烦您。

然⽽越过别国把远⽅的郑国作为秦国的东部边⾢,您知道这是困难的,为什么要灭掉郑国⽽给邻国增加⼟地呢?邻国的势⼒雄厚了,您秦国的势⼒也就相对削弱了。

高考语文《烛之武退秦师》文言文知识点梳理古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要注意积累。

文言文翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用词造句和表达方式的特点。

以下是店铺为您整理的关于高考语文文言文知识点梳理的相关资料,供您阅读。

《烛之武退秦师》文言文知识点梳理:烛之武退秦师文学常识:《左传》是中国古代一部编年体的历史著作。

《左传》全称《春秋左氏传》,原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》、《左氏》。

汉朝以后才多称《左传》。

它与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。

《左传》相传是春秋末期的史官左丘明所著,《左传》以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

司马迁《史记•十二诸侯年表》说:“鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。

”《左传》代表了先秦史学的最高成就,是研究先秦历史和春秋时期历史的重要文献,对后世的史学产生了很大影响,特别是对确立编年体史书的地位起了很大作用。

而且由于它具有强烈的儒家思想倾向,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出“民本”思想,因此也是研究先秦儒家思想的重要历史资料。

《左传》主要记录了周王室的衰微,诸侯争霸的历史,对各类礼仪规范、典章制度、社会风俗、民族关系、道德观念、天文地理、历法时令、古代文献、神话传说、歌谣言语均有记述和评论。

《左传》不仅是历史著作,也是一部非常优秀的文学著作。

它表现在:长于记述战争,善于刻画人物,重视记录辞令。

(二)指出下列通假字:1.今老矣,无能为也已2.共其乏困3.若不阙秦,将焉取之4.秦伯说5.失其所与,不知(三)找出古今异义词并解释:1.吾不能早用子2.是寡人之过也3.若舍郑以为东道主4.行李之往来5.夫晋,何厌之有6.微夫人之力不及此7.亦去之(四)指出加点字词类活用类型1.烛之武退秦师2.以其无礼于晋,且贰于楚也3.晋军函陵4.夜缒而出5.若亡郑而有益于君6.越国以鄙远7.邻之厚,君之薄也8.行李之往来,共其乏困9.朝济而夕设版焉10.既东封郑,又欲肆其西封11.若不阙秦,将焉取之12.阙秦以利晋13.与郑人盟14.因人之力而敝之15. 以乱易整,不武(五)一词多义1、实词:鄙①蜀之鄙有二僧——《为学》②肉食者鄙,未能远谋——《曹刿论战》③我皆有礼,夫犹鄙我——《左传•昭公十六年》④越国以鄙远——《烛之武退秦师》⑤言语粗鄙许①许君焦、暇…… ——《烛之武退秦师》②杂然相许——《愚公移山》③潭中鱼可百许头——《小石潭记》④大铁椎,不知何许人也——《大铁椎传》⑤相去复几许——《孔雀东南飞》微①国势衰微②微言大义③人微言轻④微斯人,吾谁与归? ——《岳阳楼记》⑤微夫人之力不及此——《烛之武退秦师》⑥微闻有鼠作作索索——《口技》⑦见其发矢十中八九,但微颔之——《卖油翁》敝①侯生摄敝衣冠——《信陵君窃符救赵》②敝人③曹操之众,远来疲敝。

《烛之武退秦师》原文及翻译《烛之武退秦师》原文及翻译《烛之武退秦师》是中国最早的一部编年体历史名著,也是一部优秀的文学作品。

下面小编整理了《烛之武退秦师》原文及翻译,欢迎阅读!烛之武退秦师先秦:左丘明晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

(选自《左传》)译文(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

烛之武退秦师简短翻译1.烛之武退秦师简单一点翻译原文:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军泛南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?翻译如下:晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在泛水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。

”郑文公听了他的意见。

烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。

”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。

然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的属下。

越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?扩展资料创作背景:鲁僖公三十年(公元前632年),晋国和楚国大战于城濮,结果楚国大败,晋国的霸业完成。

在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,所以文公把新仇旧怨加到一块,于两年后联合秦国讨伐郑国。

郑伯闻讯后,派烛之武面见秦穆公,劝他退兵。

烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾表现出处处为秦国利益着想的样子,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。

晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。

此文即是记叙了这一历史事件。

参考资料来源:百度百科-烛之武退秦师2.烛之武退秦师简单一点翻译僖公三十年)九月十日,晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,(晋文公落难时候,曾经过郑国,不受礼待)并且从属于晋国的同时又从属于楚国。

《烛之武退秦师》原文及翻译古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要注意积累。

文言文翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用词造句和表达方式的特点。

以下《烛之武退秦师》原文及翻译仅供参考,请大家以所在地区课本为主。

1《烛之武退秦师》原文晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

1《烛之武退秦师》原文翻译(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什幺作为了。

”。

烛之武退秦师左丘明一、原文九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以(因为)其无礼于晋,且贰(从属二主)于楚也。

晋军(驻扎)函陵,秦军(驻扎)氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若(假如)使烛之武见秦君,师(军队)必退。

”公从之。

辞(推辞)曰:“臣之壮也,犹(尚且)不如人;今老矣,无能为也已(同“矣”)。

”公曰:“吾不能早用子(对人尊称),今急而求子,是(这)寡人之过(过错)也。

然(然而)郑亡,子亦有不利焉!”许(答应)之。

夜缒(用绳子拴着从城墙上往下吊)而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既(已经)知亡矣。

若亡(使……灭亡)郑而有益于君,敢以(拿)烦执事(不敢称呼对方的名字,相当于“您”)。

越国以鄙(当作边邑)远(远地),君知其难也,焉(哪里)用亡郑以陪(增加)邻?邻之厚(变厚),君之薄(变薄)也。

若舍郑以为(把……当作)东道主,行李(外交使节)之往来,共(同“供”)其乏困(缺少的物资),君亦无所害(不利之处)。

且君尝为(给与)晋君赐(恩惠)矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版(筑墙)焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封(使……成为疆界)郑,又欲肆其西封,若不阙(侵损)秦,将焉(哪里)取之?阙秦以利(使……得利)晋,唯(语气词,表希望)君图之。

”秦伯说(同“悦”),与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微(没有)夫人之力不及此。

因(依靠)人之力而敝(损害)之,不仁;失其所与(结交),不知(同“智”);以乱易(代替)整,不武。

吾其(表商量语气,还是)还也。

”亦去之。

二、实词、句型(一)通假字1.无能为也已(通“矣”,了)2.共其乏困(通“供”,供给)3.秦伯说,与郑人盟(通“悦”,高兴)4.失其所与,不知(通“智”,明智)(二)古今异义1.若以为东道主古义:把…..作为今义:认为2.若以为东道主古义:东方道路上的主人今义:请客主人、某某主办方3.行李之往来古义:出使的人今义:指外出的人携带的随身物品4.今有急而求子古义:有求于您今义:求儿子5.以烦执事古义:表示敬称,婉指秦穆公今义:管某事的人6.微夫人之力古义:那个人今义:尊称人的妻子7.共其乏困古义:缺少的东西今义:疲劳(三)词类活用1.烛之武退秦师(使动用法,使……退却)2.晋军函陵(名作动,驻扎)3.夜缒而出(名作状,在夜晚;名作动,由城上以绳索垂至平地,缘之而下)4.若亡郑而有益于君。

烛之武退秦师的原文及注释【译文】九月甲午日,晋侯和秦伯合兵围困郑国,因为郑伯曾经对待晋侯没有礼貌,并且怀有二心亲近楚国。

晋国军队驻扎在函陵,秦国军队驻扎在汜水南面。

佚之狐对郑伯说:“国势危急了!倘派烛之武去见秦君,秦兵一定退去。

”郑伯听从了他的话。

烛之武推辞道:“我的壮年,还不及人;现在老了,不能做什么了!”郑伯说:“我不能及早重用您;现在碰到急难来求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也有不利!”烛之武答应去。

在夜里用绳子捆住身一子从城上挂下去。

见秦伯说:“秦晋合兵围困郑国,郑国已经知道要亡了!倘使灭掉郑国对您有好处,我怎么敢用这件事来烦劳您。

越过晋国把远处的`郑国作为秦国的边界,您知道它的困难;怎么能用灭掉郑国来加强邻国?邻国实力的加强,即您实力的削弱。

倘使放弃进攻郑国,作为您东路上的主人,您的外交使者的来往,郑国可以供给他们资粮馆舍,对您没什么害处。

况且您曾经对晋惠公施恩了;晋惠公应允把焦、瑕两城给您,可是他早上渡过黄河,晚上就在那里构筑防御工事,这是您所知道的。

晋国怎么会满足呢?已经要把郑国作为她东面的疆界,又要扩展它西面的疆界;倘使不来损害*秦国,还会到哪儿去扩展呢?损害秦国来使晋国得到好处,只请您仔细考虑吧!”秦伯听了高兴,跟郑国人结盟。

派杞子、逢孙、扬孙在郑国驻防,才回去。

子犯请求发兵攻打秦军,晋文公说:“不行!不是这个人的力量我到不了今天。

依靠人家的力量反过来伤害人家,不仁慈;失掉了自己的同盟国,不明智;用战乱来改变出兵时的整肃,是不武,我还是应该回去。

”也离开了郑国。

【原文】九月甲午,晋侯、秦伯围郑①,以其无礼于晋②,且贰于楚也③。

晋军函陵④,秦军氾南⑤。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若⑥使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜,缒⑦而出。

见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

烛之武退秦师原文及翻译简单文言文中所包含的知识点是极其丰富的,故事里也富含了许多哲理。

下面是由小编为大家整理的“烛之武退秦师原文及翻译简单”,仅供参考,欢迎大家阅读。

烛之武退秦师原文晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

烛之武退秦师翻译僖公三十年晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑文公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦穆公,秦国的军队一定会撤退。

”郑文公同意了。

烛之武推辞说:“我壮年的时候,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我没有及早重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚有人用绳子将烛之武从城楼放下去,见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

然而越过别国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

《烛之武退秦师》原文及译文《烛之武退秦师》是春秋时期文学家、史学家左丘明创作的一篇散文。

下面是小编帮大家整理的《烛之武退秦师》原文及译文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。

见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

【注释】(1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。

(2)以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。

倒装句,于晋无礼。

以,因为,连词。

其,代词,它,指郑国。

于,对于(3)且贰于楚:并且从属于晋的同时又从属于楚。

且,并且,表递进。

贰,从属二主。

于,对,介词。

(4)晋军函陵:晋军驻扎在函陵。

军,名词作动词,驻军。

函陵,郑国地名,在今河南新郑北。

(5)氾( fàn)南:氾水的南面,也属郑地。

(6)佚(yì)之狐:郑国大夫。

(7)若:假如。

使:派。

见:拜见进见。

从:听从。

(8)辞:推辞。

(9)臣之壮也:我壮年的时候。

(10)犹:尚且。

(11)无能为也已:不能干什么了。

为,做。

已,同“矣”,语气词,了。

(12)用:任用。

(13)是寡人之过也:这是我的过错。

是,这。

过,过错。

《烛之武退秦师》左丘明文言文原文注释翻译《烛之武退秦师》左丘明文言文原文注释翻译漫长的学习生涯中,大家都背过文言文,肯定对文言文很熟悉吧?其实,文言文是相对现今新文化运动之后白话文而讲的,古代并无文言文这一说法。

是不是有很多人没有真正理解文言文?下面是小编帮大家整理的《烛之武退秦师》左丘明文言文原文注释翻译,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

作品原文烛之武退秦师(选自《左传》)晋侯、秦伯(1)围郑,以其无礼于晋(2),且贰于楚(3)也。

晋军函陵(4),秦军氾南(5)。

佚(yì)之狐(6)言于郑伯曰:“国危矣,若(7)使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞(8)曰:“臣之壮也(9),犹(10)不如人;今老矣,无能为也已(11)。

”公曰:“吾不能早用(12)子,今急而求子,是寡人之过也(13)。

然(14)郑亡,子亦有不利焉!”许之。

(15)夜缒(zhuì)(16)而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既(17)知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事(18)。

越国以鄙远(19),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(20)?邻之厚,君之薄也(21)。

若舍郑以为东道主(22),行李(lǐ)(23)之往来,共(gōng)其乏困(24),君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣(25),许君焦、瑕(26),朝济而夕设版焉(27),君之所知也。

夫(fú)晋,何厌(28)之有?既东封郑(29),又欲肆其西封(30),若不阙(quē)(31)秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说(yuè 32),与郑人盟。

使杞子、逢(páng)孙、杨孙戍(shù)之,乃还(huán)。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此(33)。

因人之力而敝之,不仁(34);失其所与,不知(zhì)(35);以乱易整,不武(36)。

吾其还也(37)。

”亦去之(38)。

作品注释(1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。

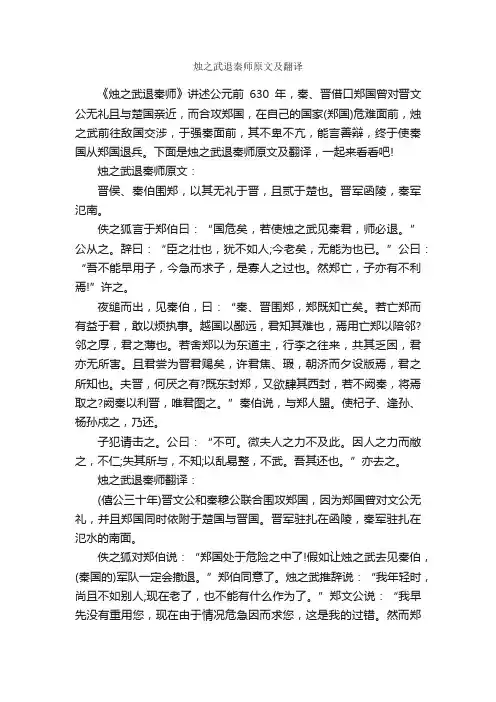

一、 《烛之武退秦师》原文 九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军 fàn yì 氾南。佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡, zhuì 子亦有不利焉!”许之。 夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不 jué 阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图 qǐ páng 之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢 shù 孙、杨孙戍之,乃还。 子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。吾其还也。”亦去之。

《烛之武退秦师》译文 晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说;“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。 夜晚用绳子将烛之武从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,那就烦劳您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。晋国有什么满足的呢?现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益,您好好掂量掂量吧!” 秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。 子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。 二、作者介绍

《左传》亦称《左氏春秋传》或《左氏春秋》,儒家经典之一。旧传是春秋末年左丘明所撰,清代经今文学家认为系西汉刘歆改编,近人认为是战国初年人据古各国史料编成。多用事实解释《春秋》,同《公羊传》、《谷梁传》用义理解释有异。《左传》起自公元前722年(鲁隐公元年),终于公元前464年(鲁悼公四年),比《春秋》多出17年,其叙事更至于公元前454年(鲁悼公十四年)为止。书中保存了大量古代史料,文字优美,记事详明,为中国古代一部史学和文学名著。该书每与《春秋》合刊,作为《十三经》之一。 《左传》较权威传世版本有西晋杜预《春秋左氏传经集解》、唐代孔颖达等《春秋左传正义》、清代洪亮吉《春秋左传诂》、刘文淇等《春秋左氏传旧注疏证》(未完成,止于襄公五年正),另有宋尧叟注,常与杜预注合刊

三、文言基础知识整理 一、字音辨识 氾南fàn 杞子qǐ 佚之狐yì 缒而出zhuì 逄孙páng 阙秦jué 戍之 shù 二、通假字 ①无能为也已. 同“矣” ②共.其乏困 同“供”,供给 ③秦伯说. 同“悦”,高兴 ④失其所与,不知. 同“智”,明智 三、一词多义 鄙: 1、越国以鄙远:意动 把……当作边邑 2、顾不如蜀鄙之僧哉:边境 3、肉食者鄙:鄙陋 此指目光短浅 辞: 1、辞曰:推辞 2、停数日,辞去:告别 若: 1、若舍郑以为东道主:假如,如果 2、仿佛若有光:好像 3、余悲之,且曰:“若毒之乎”:你 焉: 1、子亦有不利焉:语气词,表陈述 2、焉用亡郑以陪邻:疑问代词,哪里,怎么 3、不阙秦,将焉取之:疑问代词,哪里 与: 1、秦伯说,与郑人盟:和,跟 2、失其所与,不知:结交 亲附 以: 1、以其无礼于晋:因为 2、敢以烦执事:拿,用 3、若舍郑以为东道主:把 之: 1、臣之壮也,犹不如人:取独 2、阙秦以利晋,惟君图之:代词,代这件事 3、子犯请击之:代词,代秦军 4、辍耕之垄上:到,往 5、夫晋,何厌之有:宾语前置的标志 其: 1、以其无礼于晋:代词,代郑国 2、吾其还也:还是,adv. 3、失其所与:自己的 四、词性活用 1、晋军.函陵: 驻军 n.作v. 2、与郑人盟.: 结盟 n.作v. 3、夜.,缒而出: 在夜里 n.作状 4、朝.济而夕.设版焉: 在早上 在晚上 n.作状 5、既东.封郑: 在东边 n.作状 6、越国以鄙.远: 把…当做边邑 n.的意动/使动 7、尝为晋军赐.矣: 恩惠 v.作n. 8、阙.秦以利晋: 使…减少,侵损 v.的使动 9、若亡.郑而有益于君: 使…灭亡 v.的使动 10、邻之厚.,君之薄.也: 变雄厚 变薄弱 adj.作v. 五、古今异义 1、敢以烦执事..

古义:执行事务的人,此处是对对方的敬称 今义:旧时俗称仪仗 2、若舍郑以为东道主...

古义:东方道路上招待使节的主人 今义:请客的主人 3、行李..之往来,共其乏困: 古义:也作“行理”,外交使节 今义:出门所带的包裹、箱子等 4、微夫人..之力不及此:

古义:那人,指秦穆公 今义:对一般人的妻子的尊称 六、文言句式 1、是寡人之过也——判断句 2、因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。——判断句 3、夫晋,何厌之有?——宾语前置句 4、以其无礼于晋——状语后置句 5、且贰于楚也——状语后置句 6、佚之狐言于郑伯曰——状语后置句 7、若亡郑而有益于君——状语后置句 8、若舍郑以为东道主——省略句 9、晋军函陵,秦军氾南——省略句 10、敢以烦执事——省略句 七、实词 1、以.其无礼于晋:因为 2、且贰.于楚也:从属二主 3、犹.不如人:尚且 4、然.郑亡:然而 5、许.之:答应 6、郑既.知亡矣:已经 7、失其所与.:结交,亲附 8、吾其.还也:表商量语气,还是 9、若使..烛之武见秦君:假如 派 10、是.寡人之过.也:这 过错 11、缒.而出:用绳子拴着从城墙上往下吊 12、焉用亡郑以陪.邻:增加 13、尝为..晋军赐.矣:曾经 给予 动→名,恩惠 14、肆.其西封:延伸扩张 15、惟.君图之:句首语气词,表示希望 16、因.人之力而蔽.之:依靠 损害 17、微.夫人之力不及此:没有

四、作品赏析

综合评述 本篇所记述的,是秦晋联合攻打郑国之前开展的一场外交斗争。秦、晋围郑,形势紧迫,在这干钧一发之际,郑臣烛之武仅凭口舌说服秦伯,为什么会有这么大的突变呢?关键在于烛之武所说的两点针对了秦的切身利益。首先,灭郑于秦有害无益。秦对郑鞭长莫及,若以郑为东道主,就为秦称霸提供了住、食等种种方便,更何况“亡郑以陪邻”,这对秦有什么好处呢?其次,也是更为重要的晋有野心(对此秦本有戒心),烛之武列举了秦伯曾亲身领略过的事实,再进行科学的推理,使秦伯恍然大晤——晋是大敌。烛之武用语不多,对秦穆公动之以情,晓之以理。

文中一共出现了三个人物:佚之狐,郑伯和烛之武。在这次精彩的说退秦师中,烛之武睿智的形象呈现出来。这篇文章,赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神。同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。

从军事角度看,《烛之武退秦师》是非常著名的通过谈判说服、消弭战争、争取和平的成功范例。这些成功的实践都是在通过谈判消弭战端、争取和平的思想指导下进行的,而谈判说服的成功又强化了这些思想的影响力。[

段落详解 文章首段开篇就造成一种紧张的气氛:秦晋两大国联合起来围攻郑国,战争如箭在弦上,一触即发,为下文烛之武临危受命埋下伏笔。并埋下两处伏笔:郑无礼于晋,与秦无关;晋、秦不在一处。第二段写烛之武临危受命。他在郑伯一番诚意和透彻的分析下,抛开个人感伤和利益,承担起关系国生死存亡的重任,体现烛之武的深明大义。其中,佚之狐举贤和烛之武先“辞”后“许”,行文波澜起伏,颇具戏剧性。三段是全文的主体,也是说退秦师的关键。分四个层次:一是烛之武站在秦国的立场上说话,引起对方好感;二是说明亡郑只对晋国有利,“亡郑”、“陪邻”、“舍郑”,皆对秦国有害无益;三是陈述保存郑国,对秦国有好处;四是从秦、晋两国的历史关系,旧事重提,触及秦伯的恨处,说明晋国过河拆桥、忘恩负义,并分析晋国贪得无厌,后必“阙秦”。烛之武的说秦之词,句句令人毛骨悚然,具有撼人的逻辑力量,从而使秦穆公意识到晋强会危秦,于是与郑国订立了盟约,乃至帮助郑国。四段记晋师撤离郑国,同时体现一代霸主晋文公的政治远见。此段行文又一张一弛,先是“子犯请击之”,令气氛陡然又紧;文公“未可”,又松;直到“亦去之”,读者的心才安然放稳。

行文特色 一、伏笔照应,组织严密。该文处处注意伏笔与照应。秦、晋围郑的主要原因,是晋国为了征服异己,再加上晋文公与郑有个人恩怨。这一事件的发生,与秦毫无关系,这就为秦、郑联盟提供了条件。文章开头两句话“以其无礼于晋,且贰于楚也”,暗示了这一事件的背景,为全文作了铺垫。秦、晋虽是联合,二者并不是无隙可乘,这就容易使人理解:烛之武所以能够说服秦君并不是偶然的。全文正是按照开头的预示而展开的。烛之武说退了秦师,孤立了晋国,晋师最后也不得不撤退,正是这一暗示的结果。文章虽然篇幅短小,但有头有尾,结构严密,事件交待得很清楚,矛盾展示充分,收尾也圆满。

二、波澜起伏,生动活泼。行文波澜起伏,生动活泼。当郑国处