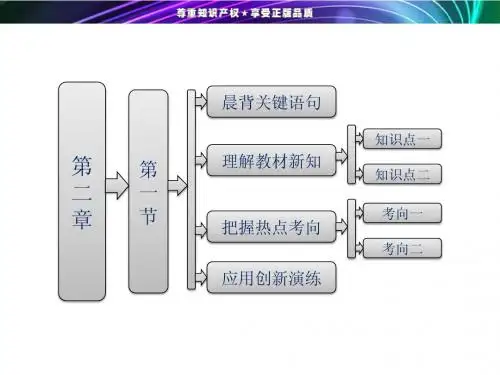

第一节城市空间结构解读

- 格式:ppt

- 大小:6.23 MB

- 文档页数:18

第二章城市与环境本章规划城市是人类物质文明和精神文明的象征,是人类适应自然、改造环境的产物,城市化是当今世界发展的共同潮流。

城市出现于特定的地理环境之中,城市的形成又时刻不停地改变着地理环境。

城市虽然面积不大,但它作为人类活动的中心,是人类作用于自然环境最深刻、最集中的区域,涉及人类活动的方方面面。

本章教材紧紧围绕人地关系这一主线,研究城市与地理环境的关系,其根本目的是为了寻求城市的可持续发展,实现人类发展、生产与地理环境的和谐统一。

城市是个可以从多角度研究的对象,其中城市的空间问题和环境问题是地理学家最感兴趣的问题,城市的功能也与学生的生活实际密切相关。

为此,课程标准及教材选择了以下内容:城市的空间结构、城市地域结构及服务功能、城市化的过程与特点、城市化影响下的地理环境。

本章内容不仅是高中地理教学的重点,也是近年来高考关注的热点内容,教学过程中要注意联系生产、生活实际,多进行城市问题调查,有意识地培养学生综合分析问题、解决问题的能力,以及参与社会调查等社会实践活动的各项基本技能。

课时安排:4课时第一节城市空间结构从容说课本节教材内容较多、容量大,主要包括城市区位分析、城市土地利用、城市功能分区和空间结构、中心地理论等内容。

“城市区位分析”是本节教材的重点,可通过一些实例,如纽约、重庆、武汉等典型城市,重点分析影响城市区位选择的因素。

关于“城市土地利用”,教材设计了阅读材料和活动,教学中,可利用多媒体课件展示小城市、中等城市和大城市的土地利用情况,读图分析,最后归纳出城市土地利用的基本特征。

关于“城市功能分区和空间结构”,教学中要使学生会分析城市的空间结构,会解释这种结构特点的形成原因,会运用实例进行分析说明,可采用个案分析法,找典型的、具体的城市,说出其有什么样的土地利用方式和功能分区,并归纳出这种分布的特征。

对“城市空间结构”的研究有几种广为承认的理论,其中以“中心地理论”最为典型,教学中可通过读图、实地调查等方式,理解中心地理论在现实生产、生活中的广泛应用。

庖丁巧解牛知识·巧学一、城市形态1.城市形态的概念、类型和影响因素(1)概念城市形态是指城市地域的轮廓形状,它是城市物质实体在空间上的投影。

深化升华城市是人类文明的中心。

目前,世界上有近50%的人口居住和生活在城市里。

①城市的概念:城市是人口达到一定规模,主要从事非农产业活动的居民聚居地,是一定地域社会、经济、文化的中心。

②城市的特点:与乡村相比,城市具有人口和产业活动密集、生产效率和经济效益比较高、交通运输和信息交流相对发达的特点。

(2)类型①集中式;②分散式。

(3)影响因素①自然地理环境因素:地形、河流。

如平原地区的城市比较规整;山区、丘陵的城市比较破碎。

②社会环境因素:交通线、政治、经济和文化因素。

如沿交通线分布的城市往往呈条带状。

方法点拨运用关联图法分析城市形态与影响因素图2-12.城市地域形态每个城市地域都具有某种特定的外部形状,这与城市所处的地理环境密切相关。

总的来说,城市的地域形态可以分为团块状、条带式或放射状和组团式几大类型,不同的类型具有不同的特点。

(1)团块状城市主要是在城市中心的强大吸引力作用下形成的一种城市形态。

城市的生产和生活在市中心地区集中,城市的地域则以同心圆的形状向周围延伸,形成团块状的形态。

这种类型的优点是便于集中设置较完善的生活服务设施,各种设施的利用率高,方便居民生活,也便于行政领导和管理,并节省建设的投资。

团块状城市是平原地区较常见的城市形态。

如成都、合肥和美国的华盛顿。

(2)条带状城市主要是在沿交通线发展的轴向力的作用下形成的一种城市形态,也有的是在受到地形因素的影响下形成的。

交通条件是城市生产和生活赖以进行的重要条件,城市地域往往沿交通干线(铁路、公路、河道)轴向发展。

在我国南方河网地区、山区河谷城市或沿铁路线的城市中,不少具有带状地域形态,如兰州、常州、洛阳、西宁、宜昌等。

(3)组团状城市由于受用地限制或河流阻隔等自然条件因素的影响,或在规划、控制等人为因素的作用下,城市由几片组成,每片都就近组织各自的生产和生活,外围部分的几片与中心区以及各片之间不相连属,而是有一定距离。