23. 愚公移山

- 格式:pptx

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:32

【精选】部编版八年级上册语文第23课《愚公移山》课文重要知识讲解一、作者简介列子,名寇,又名御寇,战国郑人,是道家代表人物之一。

著有《列子》一书,有八篇:《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》。

二、故事背景本文选自《列子》。

《列子》成书于战国前期。

当时生产力极不发达,人们在生活中会面临大自然的种种挑战,在与大自然斗争的过程中,不可避免地会遇到各种各样的困难。

这种情况下,人们只能幻想借助具有超人力量的神来实现征服自然的愿望。

《愚公移山》也正是在这种状况下完成的。

三、理解课文1.太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

【注释】太行:太行山,在山西高原与河北平原之间。

王屋:王屋山,在山西垣曲与河南济源之间。

方:方圆,范围,指周围的长度。

仞:古代长度单位,以七尺或八尺为一仞。

冀州:古地名,指今山西和陕西间黄河以东、河南和山西间黄河以北和山东西北部、河北东南部地区。

河阳:黄河的北岸。

河,黄河。

【译文】太行、王屋这两座山,方圆七百里,高七八千丈。

它们本来在冀州的南面,黄河的北面。

2.北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

【注释】且:将要,快要。

面:面对。

惩:苦于。

迂:曲折,绕远。

塞:阻塞。

室:家人。

谋:谋划,商量办法。

汝:你,这里指你们。

指:直。

毕:尽,全。

险:险阻。

这里指险峻的大山。

豫:豫州,古地名,在今河南黄河以南。

杂然:皆,共同。

许:赞同。

献疑:提出疑问。

以:凭借。

曾:竟,却。

与“不”连用,起加强语气的作用。

《愚公移山》翻译(译文)【介绍】【发音】 yú gōng yí shān【解释】比喻坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争。

【出处】《列子·汤问》(战国列御寇)记载:愚公家门前有两大座山挡着路,他决心把山平掉,另一个老人智叟笑他太傻,认为不能。

愚公说:我死了有儿子,儿子死了还有孙子,子子孙孙是没有穷尽的,两座山终究会凿平。

【用法】主谓式;作主语、定语、宾语;含褒义【示例】在现代化建设中,我们要发扬愚公移山的精神。

【近义词】锲而不舍、持之以恒、始终不渝【反义词】虎头蛇尾、有头无尾【词性】形容词,褒义词。

【原文】太行王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也。

聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐士之北。

”遂率子孙荷,担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

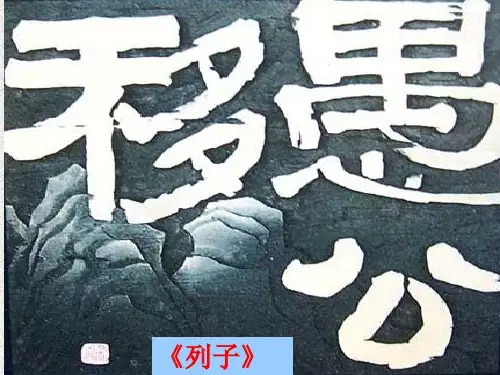

【译文】雄伟秀丽的王屋山位于河南西北部济源县城西北45公里处,东依太行,西接中条,北连太岳,南临黄河。

因“山形如王者车盖”,故称王屋山。

王屋山绝顶海拔米,相传为轩辕黄帝祈天之所,名日“天坛”。

传说中的“愚公移山”的地方在王屋山之阳,这是一条从王屋山主峰延伸下来的南北走向的大山梁。

山梁西面为愚公村,东面是小有河,愚公村的人每天要绕过山梁到小有河去取水,愚公便带领他的子子孙孙决心把它移走。

文言文《愚公移山》译文及注释文言文《愚公移山》译文及注释愚公移山的故事相信大家都有所耳闻,那么现在我们就来详细读读《愚公移山》这篇文言文吧,下面小编为大家带来了文言文《愚公移山》译文及注释,欢迎大家阅读,希望能够帮助到大家。

译文太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到90岁了,在山的正对面居住。

他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。

他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?再说,往哪儿搁挖下来的土和石头?”众人说:“把它扔到渤海的边上,隐土的北边。

”于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。

邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他。

冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:“你简直太愚蠢了!就凭你残余的岁月、剩下的力气连山上的一棵草都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?”北山愚公长叹说:“你的心真顽固,顽固得没法开窍,连孤儿寡妇都比不上。

即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?”河曲智叟无话可答。

握着蛇的山神听说了这件事,怕他没完没了地挖下去,向天帝报告了。

天帝被愚公的诚心感动,命令大力神夸娥氏的两个儿子背走了那两座山,一座放在朔方的东部,一座放在雍州的南部。

从这时开始,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有高山阻隔了。

注释1、太行山:在黄土高原和华北平原之间。

2、王屋山:在山西阳城、垣曲与河南济源之间。

3、方:指面积。

4、仞:古代长度单位,以七尺或八尺为一仞。

5、冀州:古地名,包括现在河北省,山西省,河南省黄河以北,辽宁省辽河以西的地区。

23 愚公移山

《列子》

太行、王屋两座大山,方圆七百里,高七八千丈。

本来在冀州的南边,黄河北岸的北边。

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。

(愚公)苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远,(于是)集合全家商量说:“我和你们尽力铲平险峻的大山,(使它)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”(大家)纷纷赞同他。

他的妻子提出疑问说:“凭借你的力量,连魁父这座小丘都不能削平,能把太行、王屋怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”(大家)纷纷说:“把土石扔到渤海的边上,隐土的北面。

”于是(愚公)带领儿孙中能挑担子的三个人,凿石挖土,用箕畚装土石运到渤海的边上。

邻居京城氏的寡妇有个孤儿,刚刚换牙,蹦蹦跳跳地前往帮助他们。

冬夏换季,才能往返一次。

河湾上的智叟笑着阻止愚公说:“你不聪明太厉害了。

凭借你衰残的年龄剩下的力量,连山上的一草一木都损毁不了,又能把泥土和石头怎么样呢?”北山愚公长叹一声说:“你思想顽固,顽固到不能改变的地步,连寡妇孤儿都比不上。

即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙没有穷尽,可是山不会更加增高,为什么还担心挖不平呢?”河曲智叟没有话来回答。

持蛇的山神听说了这件事,怕他不停(地挖下去),向天帝报告了这件事。

天帝被他的诚心感动,命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山。

一座放在朔方的东面,一座放在雍州的南面。

从此,冀州的南面,(直到)汉水的南岸,(再)没有高山阻隔了。

1。

23、愚公移山太行、王屋二山,方①七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳②之北。

北山愚公者,年且③九十,面山而④居。

惩⑤山北之塞⑥,出入之迂⑦也。

聚室⑧而谋⑨曰:“吾与汝毕⑩力平险⑪,指⑫通豫南,达于⑬汉阴,可乎?”杂⑭然⑮相许⑯。

其妻献⑰疑曰:“以⑱君之力,曾⑲不能损⑳魁父之⑳丘,如太行、王屋何㉑?且㉒焉㉓置㉔土石?”杂曰:“投诸㉕渤海之尾,隐土之北。

”遂㉖率子孙荷㉗担者三夫,叩㉘石垦壤,箕畚㉙运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始㉚龀㉛,跳往助之。

寒暑易㉜节㉝,始一反㉞焉。

河曲智叟㉟笑而止之曰:“甚㊱矣,汝之不惠㊲!以残年余力,曾不能毁山之一毛㊳,其㊴如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻㊵,曾不若㊶孀妻弱子㊷。

虽㊸我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮㊹也,而山不加增,何苦㊺而不平?”河曲智叟亡㊻以应。

操蛇之神闻之,惧其不已㊼也,告之于帝。

帝感㊽其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝㊾朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断㊿焉。

①方:方圆、面积②阳:山南水北③且:将近④而:连词,表修饰⑤惩:苦于⑥塞:阻塞⑦迂:曲折,绕远。

⑧室:家⑨谋:商量⑩毕:全,尽。

⑪险:形容词活动为动词,险峻的大山。

⑫指:直⑬于:到,到达⑭杂:纷纷地⑮然:……的样子⑯许:赞同。

⑰献:提出。

⑱以:凭借,依靠⑲曾:连……都……,加强否定语气。

⑳损:削减⑳之:这样的㉑如……何:把……怎么样㉒且:况且㉓焉:哪里㉔置:放置,安放。

㉕诸:相当于“之于”,兼词。

㉖遂:于是,就㉗荷:扛,肩负㉘叩:敲,打㉙箕畚:名词作状语,用箕畚㉚始:才,刚。

㉛龀:换牙㉜易:更替㉝节:季节㉞反:同“返”,往返。

㉟叟:老年男子㊱甚:严重㊲惠:同“慧”,聪明。

㊳毛:草木㊴其:加强反问语气㊵彻:通达,改变。

㊶不若:不如,比不上㊷弱子:小孩,幼儿。

㊸虽:即使㊹穷匮:穷尽㊺苦:愁苦,这里指担心。

㊻亡:没有㊼已:停止㊽感:被感动㊾厝:放置,安放㊿陇:同“垄”,高地。

23课愚公移山原文手写

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而后。

惩山北之塞,出入之也,聚室而谋日:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂日:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕运于渤海之尾。

邻人京城氏之蠕妻有遗男,始,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智毁笑而止之日:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之同,固不可彻,曾不若蠕妻弱子。

虽我之死,有子存焉。

子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无旁匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智复亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一盾朔东,一盾雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。