第八章单元备课

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

部编版八下语文第八单元语文单元整体教

学设计(学历案)

教学目标

1. 培养学生对传统文化的兴趣和热爱。

2. 提高学生的阅读理解能力和写作能力。

3. 培养学生的合作意识和团队合作能力。

教学内容

1. 了解《论语》中的名言警句。

2. 阅读《论语》中的经典故事和对话。

3. 学习写作技巧,如写人物描写、写景描写等。

教学活动

活动一:名言警句分享

1. 学生自主选择《论语》中的名言警句,并进行分享。

2. 学生分享时需解释名言的含义,并举例说明。

活动二:阅读《论语》故事

1. 教师选取一些《论语》中的经典故事和对话进行朗读。

2. 学生跟读并理解故事的内容。

3. 学生分组讨论故事的主旨和故事中的道德观点。

活动三:写作练习

1. 学生选择一个《论语》中的故事或对话,进行写作练习。

2. 学生可以选择写人物描写、写景描写等内容。

3. 学生交换作文,并进行互评和改进。

教学评估

1. 学生分享的名言警句是否准确解释了含义。

2. 学生能否准确理解《论语》中的故事和对话。

3. 学生的写作作品是否能够表达清晰、准确的意思。

教学延伸

1. 探究《论语》中的思想观点与现实生活的关联。

2. 鼓励学生阅读更多的经典文学作品,培养综合素养。

参考资源

1. 《论语》教材。

2. 电子或纸质辞典。

3. 作文参考书籍。

以上是部编版八下语文第八单元语文单元整体教学设计的概要。

具体的教学步骤和教学材料可以根据实际情况进行进一步的规划和

准备。

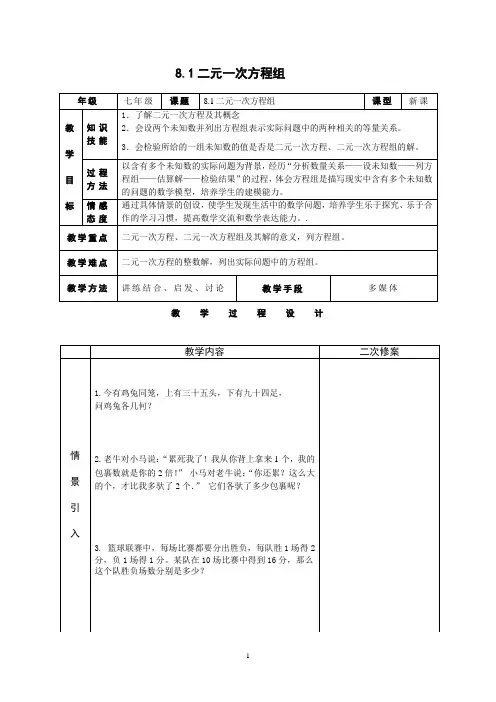

第八章二元一次方程组集体备课一、课标要求:1. 以含有多个未知数的实际问题为背景,经历“分析数量关系,设未知数,列方程组,解方程组和检验结果”的过程,体会方程组是刻画现实世界中含有多个未知数的问题的数学模型。

2. 了解二元一次方程组及其相关概念,能设两个未知数,并列方程组表示实际问题中的等量关系。

3. 了解二元一次方程组的基本目标:使方程组逐步转化为x=a, y=b的形式,体会“消元”思想,掌握解二元一次方程组的方法——代入法和加减法,能根据二元一次方程组的具体形式选择适当的解法。

4. 了解三元一次方程组及其解法,进一步体会“消元”思想,能根据三元一次方程组的具体形式选择适当的解法。

5. 通过探究实际问题,进一步认识利用二(三)元一次方程组解决实际问题的基本过程,体会数学应用的价值,提高分析问题、解决问题的能力。

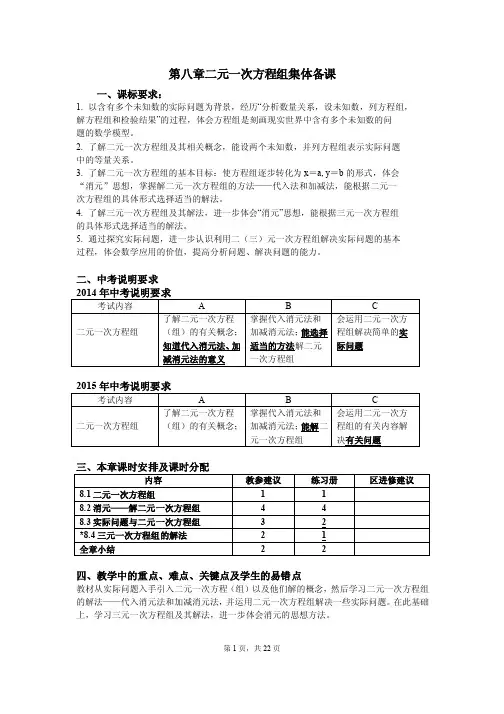

二、中考说明要求2014年中考说明要求考试内容 A B C二元一次方程组了解二元一次方程(组)的有关概念;知道代入消元法、加减消元法的意义掌握代入消元法和加减消元法;能选择适当的方法解二元一次方程组会运用二元一次方程组解决简单的实际问题2015年中考说明要求考试内容 A B C二元一次方程组了解二元一次方程(组)的有关概念;掌握代入消元法和加减消元法;能解二元一次方程组会运用二元一次方程组的有关内容解决有关问题三、本章课时安排及课时分配内容教参建议练习册区进修建议8.1二元一次方程组 1 18.2消元——解二元一次方程组 4 48.3实际问题与二元一次方程组 3 2*8.4三元一次方程组的解法 2 1全章小结 2 2四、教学中的重点、难点、关键点及学生的易错点教材从实际问题入手引入二元一次方程(组)以及他们解的概念,然后学习二元一次方程组的解法——代入消元法和加减消元法,并运用二元一次方程组解决一些实际问题。

在此基础上,学习三元一次方程组及其解法,进一步体会消元的思想方法。

重难点:二元一次方程的概念、二元一次方程组的概念、二元一次方程的解、二元一次方程组的解、代入消元法、加减消元法、会选择适当的方法解二元一次方程组、用二元一次方程组解决实际问题、三元一次方程组、能根据三元一次方程组的具体形式选择适当的解法关键点:掌握一种思想(消元思想),两种方法(代入消元法和加减消元法),三个转化(二元一次方程组向一元一次方程的转化,三元一次方程向二元一次方程组的转化,求字母参数问题转化为列二元一次方程组求解问题)易错点:不能正确识别二元一次方程(组)、忽视“未知数的系数不为零”这一条件、循环代入导致错误、方程变形时漏乘常数项、等量关系中的单位不一致就列式而出错五、每课时具体内容建议要点§8.1二元一次方程组(1课时)【一节】二元一次方程组【学习目标】1.了解二元一次方程、二元一次方程组及其解的概念;2.会判断一组数是不是某个二元一次方程组的解;【易错点】易错点1:不能正确识别二元一次方程判断一个方程是不是二元一次方程,首先要将所给的方程进行整理,然后再分析是否满足二元一次方程的三个条件:含有两个未知数;含未知数的项的次数是1;整式方程。

七年级历史第八章单元教学设计一、教学目标1.了解中世纪欧洲的政治、经济、文化状况,理解黑死病对欧洲社会的影响;2.掌握中世纪欧洲城市的兴起与发展,了解欧洲城市经济与居民生活的特点;3.了解中世纪欧洲的艺术、文学、哲学等文化成就,探究文化之间的联系和变迁。

二、教学重点1.中世纪欧洲社会各方面的变化和发展;2.欧洲城市的兴起与发展;3.欧洲文化的发展及其联系和变迁。

三、教学难点1.生产关系和生产力的关系及其对中世纪欧洲社会所产生的影响;2.欧洲城市经济和居民生活的特点;3.欧洲文化的发展及其联系和变迁。

四、教学方法1.任务型教学法:通过分组调查中世纪欧洲城市经济和居民生活的特点,发现问题,提出解决办法,培养学生的团队协作和创新能力;2.案例教学法:通过分析中世纪欧洲文化成就中的代表人物、作品和事件,引导学生深入理解欧洲文化的发展及其联系和变迁;3.启发式教学法:通过让学生自主探究生产关系和生产力的关系及其对中世纪欧洲社会所产生的影响,提高学生探究问题和解决问题的能力。

五、教学内容及进度安排六、教学资源准备1.多媒体设备;2.教学挂图、教学实物等;3.教学视频。

七、作业布置1.布置调查城市经济和居民生活的任务,完成调查报告;2.分析任意一位欧洲文化成就中的代表人物、作品或事件,并作报告;3.预下节课内容并写预笔记。

八、教学评价1.调查报告评价:根据调查报告对学生团队合作能力和创新能力提供评价;2.文化成就分析报告评价:根据文化成就分析报告对学生的分析能力和表达能力提供评价;3.预习笔记评价:根据预习笔记对学生对课程内容的掌握程度进行评价。

第八单元备课一、教学内容本组共有4篇讲读课文,讲读课文《再见了亲人》、《穷人》,略读课文《金色的鱼钩》、《梦想的力量》。

这些课文都讲述了一些感人至深的故事。

《再见了亲人》中的志愿军战士和朝鲜人民依依惜别的深情令人难以忘怀。

将抒情叙事相互交织,感情真挚强烈;《穷人》中穷苦渔民桑娜与丈夫的那颗善良的心使人心潮难平。

在人物的言行、心理活动及环境描写上都极聚特色,蕴涵着作者强烈的感情;《金色的鱼钩》中的老红军战士终于党、关心同志胜过自己的高尚情操催人泪下。

先倒叙,再按时情发展的顺序写清鱼钩的来历,并通过具体的事例,赞美了老班长的高尚品质,抒发了作者对革命前辈的怀念之情;《梦想的力量》中年仅六岁的孩子的美好梦想让人感受到善良与同情心会凝聚和迸发出巨大的力量。

二、教学要求1、学会精读课文中的生字,并会组词,自主认识略读课文中的字。

2、正确、流利、有感情地朗读课文,引导学生懂得在阅读的时候既要抓住文章的主要内容,体会文章的思想感情,又要注意领悟作者的表达方法,并在语文学习中注重积累语言。

3、让学生通过读书思想受到感染熏陶,情感得到陶冶升华,感受人物心灵的美好和品质的高尚。

4、引导学生课外搜集一些感人的故事,为口语交际和习作作准备。

5、通过理解课文内容,体会关键词句在表情达意方面的作用。

6、学习作者独特的写作方法,体会叙事条理清楚的表达方式。

三、教学重点1、引导学生潜心读书,感受人物的精神品质。

2、体会作者的情感脉络和表达方法,继续培养学生的速度能力。

3、掌握字、词、重点句,在深入课文内容的基础上,体会作者的思想感情,能够做到入情入境地朗读课文。

四、教学难点理解重点语句的含义,学会作者的表达方式,用于自己的习作之中。

五、教学方法教法启发引导法创设情景法读书指导法学法质疑法自主探究合作交流法阅读理解法六、教学准备录音机小黑板投影仪生字卡。

七、教学时间11-14课时精读课文4-5课时略读课文2-3课时口语交际1课时习作2-3课时回顾拓展2课时。

初中七年级教案第八章一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵本章指定的古诗文;(2)能够掌握古诗文的基本阅读方法和技巧;(3)能够分析并评价古诗文中的意象、情感和价值观。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习和探究学习,提高古诗文阅读能力;(2)运用朗读、默写、讨论等方法,深入理解古诗文的内容和主旨;(3)学会运用批判性思维,对古诗文进行客观评价。

3. 情感态度与价值观:(1)感受古诗文的韵味和美感,培养对古诗文的热爱;(2)了解古诗文中所蕴含的传统文化和价值观,增强民族自豪感;(3)树立正确的审美观和人生观。

二、教学内容:1. 指定古诗文:本章指定学习的古诗文包括《观书有感》、《春日》、《游园不值》、《题临安邸》、《墨梅》、《竹石》等;2. 阅读方法与技巧:学会运用朗读、默写、注释、翻译等方法阅读古诗文,理解古诗文的基本内容、意象、情感和价值观;3. 批判性思维:学会对古诗文进行客观评价,分析古诗文中的优点和不足。

三、教学过程:1. 课前预习:让学生提前预习本章指定的古诗文,要求学生熟悉古诗文的内容、作者背景、意象、情感等,为课堂学习做好准备;2. 课堂讲解:教师对古诗文进行详细讲解,包括作者背景、诗句解析、意象分析、情感理解等,帮助学生深入理解古诗文;3. 合作学习:组织学生进行小组合作学习,让学生通过讨论、分享、问答等形式,共同探讨古诗文中的难点、疑点问题,提高学生的合作能力和解决问题的能力;4. 朗读与默写:组织学生进行古诗文的朗读和默写,培养学生的语感和记忆力,加深对古诗文的理解;5. 课堂练习:针对本节课的学习内容,设计一些练习题,让学生在课堂上进行练习,巩固所学知识;6. 课后作业:布置相关的课后作业,让学生进一步巩固所学内容,提高古诗文阅读能力。

四、教学评价:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、合作学习等情况,评价学生的学习态度和效果;2. 课后作业:检查学生的课后作业完成情况,评价学生的学习效果;3. 测验与考试:定期进行古诗文阅读测验或考试,评价学生的阅读能力和掌握程度。

集体备课教案内容第八单元单元备课复备栏主备人教学内容:常用的土地面积单位公顷和平方千米.教材分析:教材中先教学公顷,再教学平方千米。

因为平方千米是比公顷更大的面积单位,建立平方千米的观念需要公顷支持。

两个内容各编排一道例题、一道“试一试”和一个“练一练”。

例题着重教学公顷与平方千米的基础知识,“试一试”用公顷或平方千米为单位计算土地的面积,“练一练”里继续感受公顷与平方千米。

练习十四配合两个面积单位的教学,并安排知识的整理和综合应用。

教材的编写特点集中体现在设计的教学活动上,把体验公顷和平方千米作为教学重点和活动目的。

活动的形式多样,教学内容突出,有利于学生建立面积单位的初步观念。

教学理念:教学时把数学与生活实际密切联系起来,以学生日常生活为情境,以学生的已有知识为基础,以手、脑、眼并用为着眼点,激发学生的学习兴趣,主动探索与发现,把学生引入探索与发现之中,自主发现问题与解决问题.倡导自主学习与合作交流的学习方式,体现以人为本的教学理念.教学目标:1、使学生知道常用的土地面积单位公顷、平方千米;通过观察、计算、推理和想象等活动,体会1公顷的实际大小,发现平方米、公顷和平方千米之间的进率,会进行简单的单位间的换算;2、使学生能借助计算器,结合平面图形面积公式和有关面积单位换算的知识,估计或计算相关的土地面积;3、使学生积极参与学习活动,体会数学与生活的联系,培养与他人合作的意识和能力。

教学重点:让学生认识1公顷、1平方千米,体会1公顷的实际大小,发现平方米、公顷和平方千米之间的进率,会进行简单的单位间的换算。

[要领指导]形成1公顷、1平方千米的观念,要知道它们有多大。

“知道”可以在听和看中接受,也可以在操作实践中体会。

教学中要为学生选择多种渠道,各种形式的活动,在头脑中留下1公顷、1平方千米的印象。

教学中要理解学生形成面积单位观念的困难,给他们反复感受的机会,使印象逐渐清晰、逐步深刻。

要注意教给学生记忆进率的方法。

8.1二元一次方程组

教学过程设计

8.2 消元——二元一次方程组的解法(1)

教学过程设计

8.2 消元——二元一次方程组的解法(2)

教学过程设计

8.2 消元——二元一次方程组的解法(3)

教学过程设计

(总第三一课时)8.2 消元——二元一次方程组的解法(4)

教学过程设计

(总第三二课时)8.3 实际问题与二元一次方程组(1)

——和差倍分问题

教学过程设计

的方法:

二、组内合作、交流探索:

【例】已知甲、乙两数之和是42,甲数的3倍等于乙数的倍,求甲、乙两数。

设甲数x,乙数为y。

由题意,可得方程组()

8.3 实际问题与二元一次方程组(2)

——几何图形问题

教学过程设计

2、把长方形纸片折成面积之比为1:2的两个小长方形,

1、通过这节课的学习

2、你是用什么方法学好这些知识的

3、你觉得你这节课的表现如何?

(总第三四课时)8.3 实际问题与二元一次方程组(3)

——经济生活问题

教学过程设计

地.公路运价为1. 5元

t·km),这两次运输共支

已知小王家2012年4月份用水20吨,交水费

吨,交水费91元,求a,b的值

8.4三元一次方程组的解法

教学过程设计

(总第三六课时)第八章《二元一次方程组复习》

x

y =⎪

教 学 过 程 设 计。

第八单元单元备课董其贵高城镇樊林小学一、教材分析:地球,是人类共同的家园,也是人类唯一的家园。

“珍惜资源,保护环境”是人类永恒的主题。

本组教材围绕这一主题编排了四篇课文,《只有一个地球》阐述了人类应该珍惜资源,保护地球。

《大瀑布的葬礼》讲述了人们为赛特凯达斯大瀑布举行葬礼的故事,号召人类更重视和保护自然界的生态平衡。

《这片土地是神圣的》记述了印第安人对土地深深的留恋和眷顾,表达了人类应该珍惜和热爱土地的强烈情感。

《青山不老》讲述的是一个山野老农,他将毕生精力用于植树造林工作,以此来实现自己的人生价值,同时造福子孙后代。

四篇文章多角度、多层面地引导学生感受珍惜资源、保护环境的重要意义,了解人们为此做出的努力,使“珍惜资源,保护环境”的意识扎根于学生的心中,并转化为日常的行为 .其中26、28是略读课。

二、本组课文学习目标:1、掌握19个生字。

2、能正确、流利、有感情地朗读课文。

部分课文会背诵。

3、感悟人类的生存与自然资源、生态环境的密切联系,懂得人类应珍惜资源、保护环境。

4、把握课文的主要内容,能运用“联系实际,深入思考”的读书方法,加深对课文内容的理解。

5、鼓励学生行动起来,保护环境。

三、重点、难点1、掌握19个生字。

2、能正确、流利、有感情地朗读课文。

部分课文会背诵。

3、把握课文的主要内容,能运用“联系实际,深入思考”的读书方法,加深对课文内容的理解。

4、感悟人类的生存与自然资源、生态环境的密切联系,懂得人类应珍惜资源、保护环境。

四、课时安排:《只有一个地球》3课时《大瀑布的葬礼》2课时《这片土地是神圣的》3课时《青山不老》2课时词语盘点1课时口语交际习作3课时回顾·拓展八2课时五.课文具体分析;《只有一个地球》课文采用了列数子举例子的多种说明方法,科学介绍了地球多方面的知识,有力的说明了只有一个地球的事实。

用词严谨表达生动,是本文语言的主要特点,同时,课文多处采用比喻,拟人等手法,体现了科学小品文语言的生动形象性。

部编版五年级下册语文第八单元备课及教案一、教学目的1.能够理解诗歌《静夜思》,领悟诗歌中的意境。

2.了解古代文人的生活方式和审美观念。

3.培养学生的阅读理解能力,提高学生的语言表达能力。

4.培养学生对文学艺术的鉴赏能力。

二、教学重点1.理解诗歌《静夜思》的文学意义。

2.掌握古代文人的生活方式和审美观念。

三、教学难点1.领悟诗歌《静夜思》中的意境。

2.培养学生对文学艺术的鉴赏能力。

四、教学准备1.课件:包括《静夜思》的课件及相关配图。

2.教学工具:黑板、彩色粉笔、视频播放设备。

3.活动准备:小组讨论题目、课堂互动游戏等。

五、教学过程安排第一课时1.教师导入:播放相关视频或展示《静夜思》的图片,引导学生感受夜晚的静谧。

2.学生阅读课文,理解诗歌《静夜思》的文字意义。

3.展示诗歌的结构及语言特点,引导学生分析。

4.进行课文导读,引导学生领悟诗歌的意境。

5.学生小组讨论,总结诗歌中的隐喻及象征意义。

第二课时1.复习《静夜思》,巩固学生的理解能力。

2.分组进行朗读比赛,培养学生的朗读技巧。

3.引导学生进行创意表达,写下自己对夜晚的体验和感受。

4.学生展示作品,互相欣赏交流。

第三课时1.回顾《静夜思》的主题及意义。

2.探讨《静夜思》中的审美观念,了解古代文人的生活方式。

3.利用图片或视频展示古代文人的生活场景,引发学生思考。

4.学生小组展示古代文人的生活方式,并进行讨论。

六、教学反思与总结本单元主要围绕《静夜思》这首古诗展开教学,通过学习诗歌带领学生感受静夜的美好,启发学生的想象力和创造力。

在教学过程中,结合课文的内容展开多种形式的教学活动,活跃课堂氛围,提高学生的学习兴趣。

同时,通过学习古代文人的生活方式,引导学生了解历史文化,培养学生的人文素养。

教师应根据学生的实际情况,调整教学方法,确保教学效果达到预期目标。

以上就是本次备课及教案设计的内容,希望可以有效帮助教师顺利进行教学。

语文四年级第八章教学方案一、教学目标1. 了解四年级语文第八章的学习内容和重点。

2. 掌握四年级语文第八章中的基本知识和技能。

3. 发展学生的语文学习兴趣,培养他们的语言表达和思维能力。

二、教学重点1. 熟悉并理解第八章的学习内容,包括课文、知识点和重点句型。

2. 学会运用所学的知识和技能进行阅读、写作和表达。

三、教学内容第八章的学习内容主要包括以下几个方面:1. 课文阅读:阅读并理解本章的课文,包括课文的主题、情节和人物形象。

2. 词语积累:学习和掌握本章的重要词语,包括词义、词性和用法。

3. 句式变化:学习本章的重要句型,进行合理的变换和运用。

4. 习题训练:完成与本章相关的练习题,提高语文综合运用能力。

四、教学方法1. 课堂教学:通过教师的讲解和学生的互动,引导学生主动参与课堂讨论和学习活动。

2. 合作学习:组织学生进行小组活动,共同解决问题和完成任务,促进学习的互助和合作精神。

3. 多媒体辅助:利用多媒体技术提供丰富的学习资源,增加学生对知识的理解和记忆。

五、教学步骤1. 导入:通过展示相关图片或故事,引导学生进入本章学习的主题和背景。

2. 课文阅读:教师先朗读课文,学生跟读并理解课文的内容和情节。

随后进行课文的分析和讨论。

3. 词语积累:教师依次介绍和讲解本章的重要词语,学生进行词义理解和例句演练。

4. 句式变化:教师引导学生观察并总结本章的重要句型,并进行变换和运用。

5. 习题训练:学生个别或小组完成与本章相关的练习题,教师进行检查和讲解。

6. 总结归纳:教师对本章的学习内容进行总结归纳,并与学生共同总结重点和难点。

7. 作业布置:教师布置与本章相关的作业,巩固学生对所学内容的掌握。

六、教学评价1. 观察学生在课堂上的参与和表现情况,包括问题的解答、讨论的质量等。

2. 对学生完成的作业进行批改和评价,鼓励他们的努力和进步。

3. 定期组织小测验或考试,检查学生对本章学习内容的理解和掌握程度。

第八章力和运动

教材分析:本章内容非常切近学生生活,却又和学生的生活经验矛盾重重,特别是力和运动的关系这部分内容,是力学所要解决的中心课题,也是物理学的基础,对学生掌握知识,提高能力,形成批判价值观是非常重要的。

单元教学目标:本章属于课程标准的科学内容第二个主题“运动和相互作用”,是该主题下的二级主题“机械运动和力”中的部分内容。

内容标准要求如下:

1. 知道二力平衡的条件。

2. 了解物体运动状态变化的原因。

3. 通过实验探究,理解物体的惯性。

4. 能表述牛顿第一定律。

本章是初步探讨力与物体运动状态变化之间的关系,要探讨这个关系,先要弄清楚力的矢量性质,这是因为作用在物体上的力,常常不止一个,几个力对物体的

牛顿第一定律是经典力学的基础,它包含了力、惯性、参考学等基本概念。

对牛顿第一定律的认识过程要注意体现“从生活到物理”的新课程理念,注意渗透物理学的理想实验的方法。

单元(章)教学设计教学时间:年月日至年月日单元(章)课题第八单元爱的奉献总课时数制定教学目标的依据教材分析本单元安排三篇精读课文、一篇略读课文和一个语文园地。

围绕“爱的奉献”来组织单元:同学友爱的掌声改变了一个自卑的残疾女孩的命运;教育家的“逃生”实验,在同学们的合作下获得了成功;圣诞节前夕,金吉娅给予了陌生女孩期盼已久的洋娃娃,也给予了她同情与爱;自称好汉的小男孩查理,在帮助一个残疾小男孩的同时,也改正了自己的缺点。

学情分析学生生活在学校、班级、家庭中,已经初步懂得爱同学、爱朋友、爱家人,但对广义的爱,以及爱也许能改变一个人的一生的巨大影响力,认识不够。

通过学习本组课文中发生在儿童之间的爱的故事,来加深对爱的认识,通过赞扬身边的同学来表达爱,让学生学会在生活中主动奉献爱心,也珍惜他人的关爱。

单元(章)三维教学目标知识与技能1、会认个23生字,会写38个生字,掌握音形义。

能正确读写本单元要掌握的词语。

2、能正确、流利、有感情地朗读课文,能背诵重点段落。

理解课文的主要内容,体会文章表达的思想感情,感受爱,体会爱。

3、“口语交际”要求夸夸同学,让学生善于发现别人的优点,真心诚意地去赞美别人。

习作是自由作文,给学生提供一个更为自由表达的机会。

“趣味语文”等通过训练思维,来体会语文的妙处。

过程与方法通过充分的“读”来理解课文内容,通过“悟”、“议”来体会作者表达感情。

通过课前或课后查找资料,拓展学习内容,培养语文思维与实践能力,积累语文资料。

情感态度价值观感受人间真情,学会爱他人,信任理解他人,奉献自己的爱心。

定福庄校区单元备课表单元内容第八单元艺术的魅力单元课时数13课时一是欣赏音乐、绘画、戏剧等各种艺术形式的美,教材分析受到美的熏陶,培养热爱艺术的情操;二是学习作者是怎样在叙事时展开联想和想象的,是怎样把眼前看到的和内心的想象自然地融合在一起的,学习作者表达感受的方法;三是积累课文中的优美语言,体会课文表达的感情;四是从实际出发,根据各自条件,通过阅读和其他渠道尽可能多地了解各种艺术。

学情分析读中积累、学中积累、说中积累、用中积累、课外阅读中的积累等。

在实际教学中,只有把它们有机的结合起来,处处留心为学生创造施展才华环境,不断调动学生写作的积极性,掌握小学生心理,以情感为动力,以材料的积累为内容,以写作的技巧为准绳。

相信学生的知识内容定会丰盈起来,写作水平定会不断提高教学目标1、认识并会写本单元的“茵、蜡”等8个生字,能够正确读写“谱写、幽静、蜡烛”等15个读读写写中的词语,能够正确读出“探访、交涉、风采”等28个读读记记中的词语。

2、能根据注释和课外资料理解词句意思,能用自己的话讲故事;3、体会实在的事物和由事物引起的联想两者结合的作用,学习作者把看到的和想象到的自然地融合在一起的写作方法;4、积累中华经典诗文,感受世界名画的魅力,感受戏剧表演艺术的神奇魅力,体会作者学艺的艰辛以及不一般的勇气和毅力。

教学重难1、体会实在的事物和由事物引起的联想两者结合的点作用,学习作者把看到的和想象到的自然地融合在一起的写作方法;2、积累中华经典诗文,感受朋友间真挚的友情;感受世界名画的魅力,受到美的熏陶,体会音乐的魅力;感受戏剧表演艺术的神奇魅力,体会作者学艺的艰辛以及不一般的勇气和毅力。

课时安排伯牙绝弦2课时月光曲 3课时蒙娜丽莎之约1课时我的舞台1课时口语交际1课时习作 3课时“回顾〃拓展”2课时。

教案号: 6

课题:第八章力和运动时间:2013、2

课型:单元备课备课人:刘洪杰

教学目标:

1. 通过实验探究并了解摩擦力的大小与哪些因素有关

2.知道牛顿第一定律,常识性了解伽利略理想实验的推理过程.

3.知道什么是惯性.会用惯性知识解释简单的有关现象.

4. 知道二力平衡的条件。

5.知道二力平衡时物体的运动状态

教学重难点:

1. 通过实验探究并了解摩擦力的大小与哪些因素有关

2.知道牛顿第一定律,了解伽利略理想实验的推理过程. 知道什么是惯性.会用惯性知识解释简单的有关现象.

3. 知道二力平衡的条件。

知道二力平衡时物体的运动状态。

教学注意事项:

本章内容概念性强,比较抽象,很多知识、规律与学生的生活“经验”是不相符的,所以要理解好本章知识,关键是要创造条件让学生多动手、多体验,然后分析概括、总结归纳得出科学的规律结论。

教学中不仅要使学生通过探究活动得到结论性的、规律性的知识,而且要通过探究活动掌握初步的科学探究方法。

其中重点要学习设计实验的表格、学习收集数据,用图象处理实验数据的方法,学习控制变量法,学习怎样提出科学的猜想,学习归纳方法,学习评估自己与别人实验的成功与失误。

也就是说要把科学探究当作教学内容来认真对待。

要通过这些活动,提高学生的科学探究水平。

科学探究是落实三维课程目标的重要途径,尤其是过程与方法、情感态度与价值观方面的目标,只有在科学探究的过程中进行体验才能实现。

本章的知识跟社会生活有密切的联系。

教学中要多举实例让学生分析,以加强物理与生活、科学技术和社会的联系,从生活走向物理,从物理走向社会,把知识讲活。

教学措施:

1.通过实验探究、动画演示,得到结论再联系实际,巩固应用。

2. 采用“探究式”教学模式,边实验边总结并应用启发性的综合性教学法

3. 对摩擦力的定义采用透镜式教学模式“对影响摩擦力大小因素采用探究式教

学模式;对增大、减小摩擦力的方法采用猜想与反驳教学模式。

4. 初步认识科学对人类社会和生活的实际意义,培养热爱科学,勇于探索的意识。

课时安排:

本章共分3节,新授课及练习用6课时,复习检测用2课时。

第一节牛顿第一定律2课时

第二节二力平衡2课时

第三节摩擦力2课时

单元测试和讲评2课时。