2007年高中总复习第一轮 地理 第二部分第1单元 第一节 农业生产活动及其区位选择

- 格式:doc

- 大小:332.00 KB

- 文档页数:3

高三第一轮复习讲义§5.1 农业生产活动一.农业生产活动:人类利用土地的自然生产力,栽培植物或饲养动物,已获得所需的产品。

二.农业生产的特点:(Ⅰ)[空间上]地域性:○1不同的生物,生长发育要求的自然条件不同;○2世界各地的自然条件,经济技术条件和国家政策差别很大。

地域性是指农业生产在空间分布上具有明显的地区差异。

农业地域类型:指在一定地上或内形成的比较稳定的成型的区域性的农业生产类型。

(Ⅱ)[时间上]季节性和周期性:农业生产的一切活动都与季节有关,必须按季节顺序安排。

季节性和周期性:指农业生产在实践分配上的特殊规律;农业生产的一切活动都要按季节顺序进行并有一定变化周期。

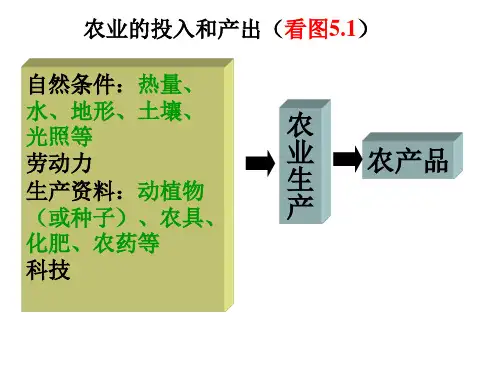

(因时制宜、不违农时)三. 农业的投入和产出(Ⅰ)农业的投入要素:○1自然条件:热量、水、地形、土壤、光照等;○2劳动力[投入劳动力农业就可以获得产出];○3生产资料:动植物(或种子)、农具、化肥、农药等[促进农业产出];○4科技[提高产出的重要手段] (画为农业必要投入)(Ⅱ)农业的产出:农产品,有的供食用[如,粮食、肉、奶、蛋、水果、蔬菜等],有的作为工业生产的原料[如,棉花、橡胶、皮、毛等]。

(Ⅲ)在现代农业生产中,加大科技投入(如培育良种、改进灌溉技术、改革耕作方式等)成为提高农业产出的重要手段。

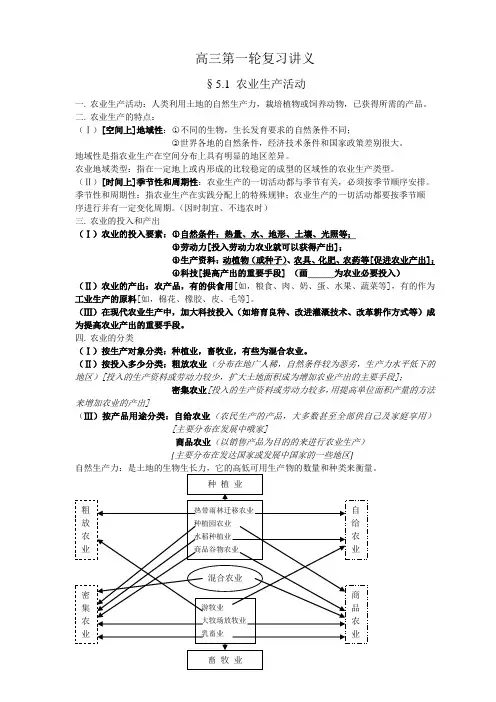

四. 农业的分类(Ⅰ)按生产对象分类:种植业,畜牧业,有些为混合农业。

(Ⅱ)按投入多少分类:粗放农业(分布在地广人稀,自然条件较为恶劣,生产力水平低下的地区)[投入的生产资料或劳动力较少,扩大土地面积成为增加农业产出的主要手段];密集农业[投入的生产资料或劳动力较多,用提高单位面积产量的方法来增加农业的产出](Ⅲ)按产品用途分类:自给农业(农民生产的产品,大多数甚至全部供自己及家庭享用)[主要分布在发展中哦家]商品农业(以销售产品为目的的来进行农业生产)[主要分布在发达国家或发展中国家的一些地区]自然生产力:是土地的生物生长力,它的高低可用生产物的数量和种类来衡量。

高三地理高考第一轮单元复习农业生产活动一、选择题(共70分)(一)单项选择题:本大题共20小题,每小题2分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

将正确答案前的字母填写在答题表中。

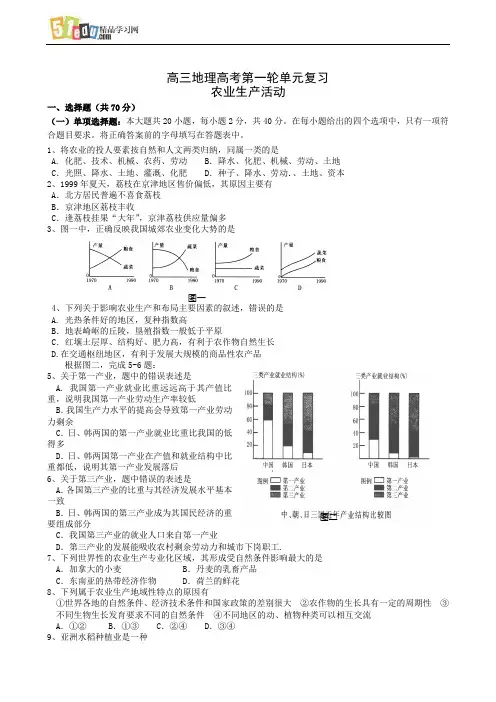

1、将农业的投人要素按自然和人文两类归纳,同属一类的是A. 化肥、技术、机械、农药、劳动 B .降水、化肥、机械、劳动、土地 C .光照、降水、土地、灌溉、化肥 D .种子、降水、劳动.、土地、资本 2、1999年夏天,荔枝在京津地区售价偏低,其原因主要有 A .北方居民普遍不喜食荔枝 B .京津地区荔枝丰收 C .逢荔枝挂果“大年”,京津荔枝供应量偏多 3、图一中,正确反映我国城郊农业变化大势的是4、下列关于影响农业生产和布局主要因素的叙述,错误的是 A. 光热条件好的地区,复种指数高B .地表崎岖的丘陵,垦殖指数一般低于平原C .红壤土层厚、结构好、肥力高,有利于农作物自然生长 D.在交通枢纽地区,有利于发展大规模的商品性农产品根据图二,完成5-6题:5、关于第一产业,题中的错误表述是A. 我国第一产业就业比重远远高于其产值比重,说明我国第一产业劳动生产率较低 B .我国生产力水平的提高会导致第一产业劳动力剩余C .日、韩两国的第一产业就业比重比我国的低得多D .日、韩两国第一产业在产值和就业结构中比重都低,说明其第一产业发展落后 6、关于第三产业,题中错误的表述是 A .各国第三产业的比重与其经济发展水平基本一致B .日、韩两国的第三产业成为其国民经济的重要组成部分C .我国第三产业的就业人口来自第一产业D .第三产业的发展能吸收农村剩余劳动力和城市下岗职工.7、下列世界性的农业生产专业化区域,其形成受自然条件影响最大的是 A .加拿大的小麦 B .丹麦的乳畜产品 C .东南亚的热带经济作物 D .荷兰的鲜花 8、下列属于农业生产地域性特点的原因有①世界各地的自然条件、经济技术条件和国家政策的差别很大 ②农作物的生长具有一定的周期性 ③不同生物生长发育要求不同的自然条件 ④不同地区的动、植物种类可以相互交流 A .①② B .①③ C .②④ D .③④ 9、亚洲水稻种植业是一种图一图二①密集农业②粗放农业③自给农业④商品农业A.①③ B.①④ C.②③ D.②④10、投入的生产资料或劳动较少,扩大土地面积成为增加农业产出的主要手段。

农业生产与地理环境【考试说明要求】【设计思路】“农业”是必修二人文地理的核心知识,在高考中所涉及的试题所占比重大,考查难度也不小。

虽然农业与每个学生息息相关,但是由于生活在城市环境,所以对农业的了解仅限于教材。

复习中教师要帮助学生真正的了解农业,认识农业。

本节课的复习思路:一是引导学生对考点知识进行梳理与拓展,建构知识框架和思维建模,比如通过对农业区位因素的分析,学生能够掌握区位因素分析的一般方法和思路;二是通过经典例题,拓展训练,提高学生的解题技能。

在教学过程中对一些基础知识和习题的分析,由学生自行完成,使学生掌握一套自学的方法,培养学生发现问题、分析问题和总结概括知识的能力;对有些难度的问题采用小组讨论、合作探究的形式,培养学生的合作意识。

通过师生互动、生生互动等形式突出学生主体地位。

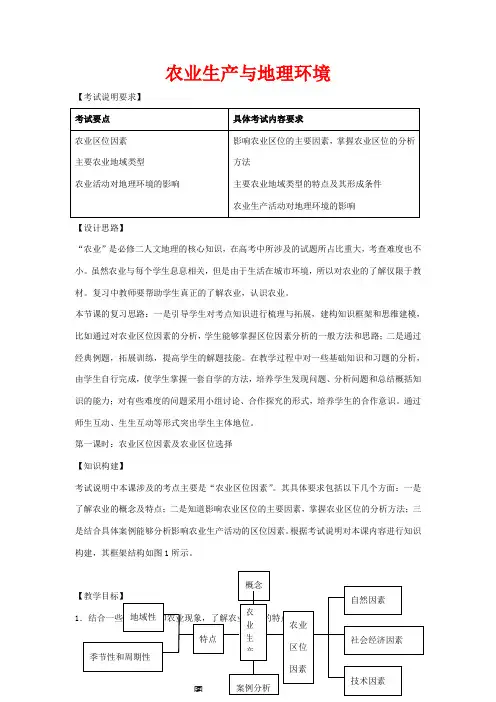

第一课时:农业区位因素及农业区位选择【知识构建】考试说明中本课涉及的考点主要是“农业区位因素”。

其具体要求包括以下几个方面:一是了解农业的概念及特点;二是知道影响农业区位的主要因素,掌握农业区位的分析方法;三是结合具体案例能够分析影响农业生产活动的区位因素。

根据考试说明对本课内容进行知识构建,其框架结构如图1所示。

12.通过案例分析,说出影响农业的主导区位因素、限制性区位因素,运用思维导图构建农业生产的区位因素,并理解农业区位因素的发展变化。

3.结合具体的区域,学会农业生产活动的布局,并能评价某区域的农业区位条件。

4.利用近几年高考试题中的典型试题进行解题训练,归纳解题方法和解题技巧。

【重难点分析】1、复习重点:影响农业区位的主要因素、主导因素、限制性因素。

2、复习难点:构建农业区位因素的分析方法。

【课前准备】结合《考试说明》,阅读教材,把握主干知识,构建专题内的知识体系。

结合导学案,进行适当的课前训练,记录有疑问的知识点,尽量分清题目训练中出错的原因。

【课堂活动设计】考点诠释1:农业生产的特点探究活动1:我国“东耕西牧、南稻北麦”、“清明前后,种瓜种豆”、“东北农业一年一熟,海南农业一年三熟”,分别反映了农业生产的什么特点?这对农业生产活动有何要求?阅读课本相关知识,完成表1。

高三地理高考第一轮单元复习农业生产活动●高考趋势展望在人类的各种活动中,生产活动与自然环境的关系最紧密,相互影响最深刻。

农业是国民经济的基础,特别是我国加入WTO后,农业将面临机遇和严重的挑战,这部分知识也将成为高考的重点。

历年高考在知识方面突出了三方面的内容:一是农业区位的影响因素;二是农业区域知识的考查;三是农业生态问题、工农业生产联系等。

在能力方面,以往高考注意区位分析、读图分析、比较分析、综合分析等思维能力考查。

1.农业区位优势选择、农业生产具有突出的“地域性”和“季节性、周期性”特点,农业生产与自然、社会经济、政策等因素关系十分密切,也是历年高考中考查的重点,如1996年、1997年、1999年上海高考试卷中考查了地形、气候、土壤等自然因素对农业生产的影响。

1999年、2000年广东试卷,2001年广东、河南卷,考查了社会经济条件对农业生产的影响。

这类题目出现形式以前多以因果式组合、文字表达为主,今后发展有向给出材料(文字或图表)、多角度进行考查、形成组题方向发展的趋势。

如2001年广东、河南卷中第13、14、15题,2002年上海卷第21题,2003年全国卷第20~22题,2003年全国文综卷第8~11题。

2.农业生产地域类型:在综合题中进行考查是高考命题趋向。

材料以图表的形式出现,可联系当地的气候、地形、土壤、水源等自然条件,又可以考查区域社会经济条件,一般具有分值高、综合性强的特点。

如:1996年上海卷中第5、6题,1998年上海卷中第2题,1999年上海卷中第3题,2003年全国卷第32题,2003年上海卷第27、28、29题,31、32题,2003年春季招生试题第40题。

此外这部分知识还可以出跨学科的综合题,政、史、地相互穿插,考查考生综合分析问题、解决问题能力,学科间在短时间内知识点的切换能力等,如2001年全国综合卷中第40题,2002年天津卷第36题。

●知识要点整合1.农业生产的特点农业生产最基本的特点是地域性、季节性和周期性。

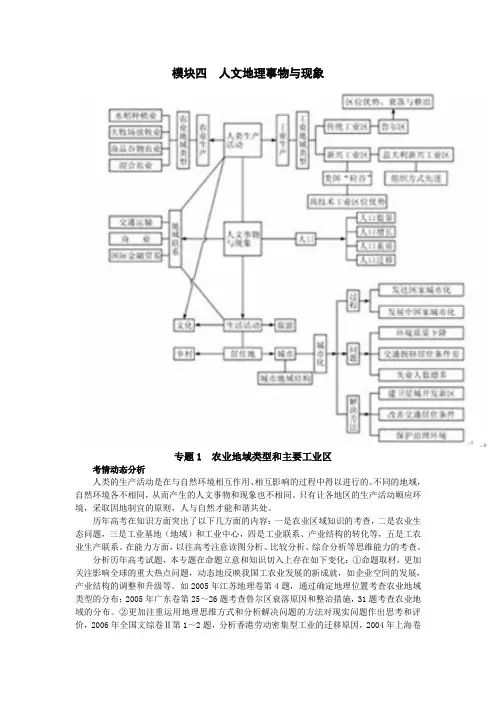

模块四人文地理事物与现象1 农业地域类型和主要工业区考情动态分析人类的生产活动是在与自然环境相互作用、相互影响的过程中得以进行的。

不同的地域,自然环境各不相同,从而产生的人文事物和现象也不相同。

只有让各地区的生产活动顺应环境,采取因地制宜的原则,人与自然才能和谐共处。

历年高考在知识方面突出了以下几方面的内容:一是农业区域知识的考查,二是农业生态问题,三是工业基地(地域)和工业中心,四是工业联系、产业结构的转化等,五是工农业生产联系。

在能力方面,以往高考注意读图分析、比较分析、综合分析等思维能力的考查。

分析历年高考试题,本专题在命题立意和知识切入上存在如下变化:①命题取材,更加关注影响全球的重大热点问题,动态地反映我国工农业发展的新成就,如企业空间的发展,产业结构的调整和升级等。

如2005年江苏地理卷第4题,通过确定地理位置考查农业地域类型的分布;2005年广东卷第25~26题考查鲁尔区衰落原因和整治措施,31题考查农业地域的分布。

②更加注重运用地理思维方式和分析解决问题的方法对现实问题作出思考和评价,2006年全国文综卷Ⅱ第1~2题,分析香港劳动密集型工业的迁移原因,2004年上海卷对“三农问题”进行考查。

③农业生产地域类型:在综合题中进行考查是高考命题趋向。

材料以图表的形式出现,可联系当地的气候、地形、土壤、水源等自然条件,又可以考查区域社会经济条件,一般具有分值高、综合性强的特点。

④工业地域类型的考查由区域知识考查向模拟现实、反映时代特色方向发展,特别关注知识经济背景下工业产业结构的发展和现代科学技术在工业方面的应用。

⑤注重用工业联系的观点分析工业区位的发展变化及工厂转移、区域产业结构调整等知识。

上述分析初步反映了关于工业生产活动这一单元在高考命题设计上的一些变化,也是今后关注高考命题应注意的方向。

社会的空前进步和科技的高度发展为人类的工业生产活动提供了大量的地理环境背景。

在知识经济和信息革命的社会背景下,今后高考将会考查受其影响下工业区位因素的发展变化、工业生产联系的全球化和分工协作、企业的空间发展等内容,特别是加入WTO后,在经济全球化影响下的我国工业生产面临的机遇和挑战、工业结构的调整和产业升级等问题。

高三地理高考第一轮单元复习农业生产活动复习目标:了解农业生产活动的特点,理解影响农业生产的区位因素。

复习重点:考纲要求:1、农业区位因素。

2、主要的农业地域类型及其特点。

3、中国北方地区和南方地区的气候、地形特征及其与农业生产、灾害防治的关系。

4、中国主要农作物的分布。

中国的畜牧业和水产业。

复习过程:一、自主复习(一)、课本知识点填充1、农业生产的特点:,。

2、农业的投入和产出:投入要素有:、、、(、、)。

产出:各种各样的农产品(食用、工业生产原料)3、农业的分类:(1)按分类:业、业和业。

(2)按分类:农业和农业。

(3)按分类:农业和农业。

4、区位的含义:一方面指该事物的,另一方面指该事物的5、农业的主要区位因素(1)自然区位因素有:、、①气候:、、。

对农业区位的影响极大,一个地区农业区位的选择,应充分考虑当地的气候条件。

②地形:平原适宜发展,山地适宜发展业、业、农业。

③土壤:东南丘陵的酸性红壤,适宜种植等。

(2)社会经济区位因素有:、、。

①市场最终决定了农业生产的和。

②交通运输,园艺业、乳畜业,由于产品易腐烂变质,要求有方便快交通运输条件。

③政策6、自然因素的利用和改造一方面,人们通过、等技术,扩大某种农作物的区位。

例如:中国将橡胶生产向北推广到北纬22度,将双季稻推广到江淮平原,将小麦种植极限扩展到4000米的高度。

另一方面,在很多情况下,人们根据经济技术条件,对不适宜农业生产的自然因素进行改造,使之适宜农业生产。

例如:玻璃温室——改善条件,并可对光照、通风、湿度等因素进行人工调节。

梯田——改善条件(较陡的山坡不宜修梯田)灌溉——改善条件,但是对自然因素进行改造,要根据当时当地的经济技术条件,并需充分考虑投入和产出比。

7、社会经济因素的发展变化(1)区位及需求的变化,对农业区位的影响最为突出。

例如:城市周围的农民将生产重点转为、、、以及园艺业。

(2)条件的改善和农产品、等技术的发展,使市场对农业区位的影响在地域上大为扩展,形成了农业地域专门化。

第二部分人文地理

第一单元人类生产活动与地理环境

提纲挈领

1.影响农业发展的条件。

2.主要的农业地域类型及其特点。

3.世界粮食问题。

解决粮食问题的途径。

4.中国主要农作物的分布。

中国的畜牧业和水产业。

5.工业区位因素。

工业发展与区位的关系。

6.不同类型工业区的特点。

7.中国主要工业基地和工业中心的分布、特点和形成条件。

第一节农业生产活动及其区位选择

巩固夯实基础

一、农业生产活动

1.农业生产特点

(1)地域性:因地制宜地进行农业生产。

(2)季节性和周期性:自然因素(尤其是气候因素)随季节而变化,并有一定周期,发展农业生产时应不违背农时。

2.农业生产的投入与产出

(1)投入要素:自然条件、劳动力、生产资料、科技。

(2)产出要素:生活需要品、工业原料。

3.农业分类

(1)按生产对象分类:种植业、畜牧业,两者兼顾为混合农业。

(2)按投入多少分类

粗放农业:低投入—低产出—生产力水平低地区;

密集农业:高投入—高产出—现代农业发达地区。

(3)按生产目的分类

自给农业:自己消费——发展中国家;

商品农业:销售产品——发达国家。

二、农业生产的主要区位因素

1.自然因素

(1)气候:热量、光照、降水等气候因素对农业区位影响极大,受其影响,农作物多呈带状分布。

(2)地形:平原地区适宜发展耕作业,山地地区宜发展畜牧业。

(3)土壤是农作物生长的物质基础。

如东南丘陵酸性的红壤,适宜种植茶树。

2.社会经济因素

(1)市场:市场需求量最终决定农业生产的类型和规模。

(2)交通运输:园艺业和奶牛业等要求有便捷的交通运输条件。

(3)政策:国家政策干预和政府干预是影响农业生产的最常见因素。

三、农业的区位选择

1.自然因素的利用和改造

(1)扩大某种农作物的区位范围。

(2)改造不适宜的自然因素,使之适宜生产:培育良种、改良耕作制度、扩大区位范围、改造不适宜农业生产的自然因素。

2.社会经济因素的发展变化

(1)市场区位及需求的变化:伴随城市和工矿业的发展出现了城郊农业;市场需求量的变化影响经营规

模。

(2)交通运输条件的改善,农产品冷藏、保鲜技术的发展扩大了市场区位的影响。

理解要点诠释

考点一 农业的投入与产出

①农业的分类是依据不同的标准对农业地域类型进行的分类。

例如商品谷物农业,依据投入多少分属密集农业,依据产品用途分属商品农业,依据生产对象分属种植业。

②混合农业是一种农业地域类型,不属于农业分类中的一种。

考点二 影响农业的主要区位因素

海拔不同,使热量分布有明显的垂直变化,海拔越低,气温越高,生长期越短。

难点一 联系农业的投入和产出,对比分析农业的地域类型

【例1】“不违农时”的说法反映了农业生产的()

A.地域性特点

B.季节性特点

C.周期性特点

D.专业性特点

解析:动植物生长发育有一定的规律,并且受到自然因素的影响,而自然因素随季节的变化而变化,因此农业生产必须根据动植物的生长规律和自然因素的季节变化规律进行。

答案:B

讲评:此题结合实际考查了农业生产的特点之一:季节性。

【例2】1999年夏天,荔枝在京津地区售价偏低,其原因主要有()

A.北方居民普遍不喜食荔枝

B.京津地区荔枝丰收

C.逢荔枝挂果“大年”,京津荔枝供应量偏多

D.海运直达,运费降低

解析:本题主要考查市场需求与农产品价格的关系。

首先根据天津的气候条件判断不能生产荔枝,根据生活经验排除A项。

其次荔枝是保鲜期很短的水果,不可能用海运,由此排除D。

根据价值规律可确定C项。

答案:C

讲评:解答这类与实际生活密切相关的问题,一方面需依靠丰富而准确的生活经验,另一方面得靠扎实而灵活的基础知识,综合方方面面的信息,经分析判断便可得出正确结论。

【例3】在市场开拓过程中,与提高农产品市场竞争力没有直接关系的措施是()

A.加大技术投入

B.加强市场营销

C.改善交通条件

D.大量使用农药

解析:此题考查提高农产品市场竞争力的措施。

选项A、B、C与提高农产品市场竞争力有着直接关系,而选项D——大量使用农药在获得农产品高产的同时,亦将产生严重的环境污染,使农业成本提高,大量农药设施,会污染土壤、大气、水源和食品,间接地削弱农产品的市场竞争力。

因此,选项D与提高农产品市场竞争力是背道而驰的,无直接关系。

答案:D

讲评:这是源于教材又高于教材的命题。

因此学习时一定要理解原理,活学活用。