2019-2020学年九年级语文下册 18 得道多助失道寡助导学案 新人教版.doc

- 格式:doc

- 大小:150.60 KB

- 文档页数:2

双泉中学九年级下(上/下)语文学科导学案本周习惯养成:1、反复朗读、背诵、理解词句,把握文意。

课型:新授编号:主备人:刘广正审核:小主人:学习目标:2、理清文章行文脉络,把握相关文体知识。

3、理解“人和”的含义,并从中受到教益。

一、自主学习目标导学知识点链接:自学导读:本文选自《孟子•公孙丑下》是一篇短论,论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

自学检测:1、找出本文古今异义的词,整理在下面:2、找出不少于10个重点词汇,将含义整理在下面:探究展示:1、2号在黑板上帮助3号完成“自学检测1”。

2、1号批阅4号“自学检测2”并讲解。

本节课的重难点是:疑难点记录:二、合作互助质疑解惑1、通读全文,小组内结合白板翻译全文。

将难点整理在下面:三、自学展示精讲点拨作者是如何论证“天时不如地利”和“地利不如人和”的,组内讨论分析如下:四、反串互动拓展提升运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。

请分别找到使用以上修辞的句子,并学择其一分析其作用。

五、感悟成功颗粒归仓1、知识归纳:2、感悟生成:六、达标测试巩固落实结合全文内容,完成以下题目:1.解释下列加点的词语。

(3分)①委而去之(委:)(去:)②亲戚畔之(畔:)2.下面“以”字的用法,不相同的一项是()(2分)A.固国不以山溪之险B.以天下之所顺C.寡人以五百里之地易安陵(《唐雎不辱使命》)D.属予作文以记之(《岳阳楼记》)3.请用“/”标出下面语句的朗读节奏。

威天下不以兵革之利。

4.翻译下列句子。

①城非不高也,池非不深也。

译文:②多助之至,天下顺之。

译文:5.“人和”在文中的含义是什么?请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

人教版九年级语文下册第18课《得道多助,失道寡助》导学案教学案讲学稿人教版九年级语文下册第18课《得道多助,失道寡助》导学案教学案讲学稿课题:18《得道多助,失道寡助》主备:罗有志九年级备课组姓名:班级:学习目标一、朗诵课文,整体感知,积存文言知识,理清行文思路,明白得文意。

二、探讨墨子止楚攻宋成功的隐秘,体味墨子的劝说艺术。

一、预习导学【链接材料】1.——孟子与《孟子》:孟子(公元前372~公元前289),名轲(“孟子”是人们对他的敬称),邹人,是孔子之孙孔仅的再传门生。

我国历史上闻名的思想家、教育家、辩论家。

是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。

游说于齐梁之间,没有被重用,退而与其徒弟公孙丑、万章等著书立说。

继承孔子的学说,兼言仁和义,提出“仁政”的口号,主张恢复“井田制”和世卿制度,同时又主张“民为贵”君为轻”,称暴君为“一夫”,以为人性本善,强保养心、存心等内心修养的功夫,成为宋朝理学家心性学之本。

宋元以后,地位日尊,元至顺元年封为邹国亚圣公,明嘉靖九年定为“亚圣孟子”,在儒家中其地位仅次于孔子。

思想事迹多数见于《孟子》一书。

《孟子》是儒家学派的经典高作之一,记叙了孟子及其门生的言行、政治主张、哲学主张、个人修养,伦理道德等思想观点和政治活动的书。

共七篇,是孟子和他的门生万章等合著的。

与《论语》、《大学》、《中庸》合称四书。

《孟子》文章向来以雄辩著称。

读孟子文,令人感到气势磅礴,情感激越,锐不可当。

出于对那时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,和那种“如欲平治天下,现今之世,舍我其谁也”的救世责任感?使孟子的文章激切、刚厉、理直气壮。

他又擅长运用各类驱诱论敌就范的手法,加上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,因此笔锋咄咄逼人。

【链接材料】2.——写作背景战国时期,诸侯各国之间的兼并战争日趋猛烈,为了求得生存,乃至成立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。

得道多助,失道寡助【教学目标】知识与技能1、积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。

2、通过学习此文,了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。

学习孟子说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表达效果过程与方法反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。

并背诵两篇短文。

情感、态度与价值观理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识。

【教学重难点】重点:难点:【导学过程】一、导入新课同学们,大家还记得八年级学习的《人民解放军百万大军横渡长江》这篇新闻报道吗?人民解放军百万大军横渡长江,气势恢宏的吗?国名党自认为西部据点防守是最强、坚不可摧的,但我西路军顺利攻破了敌人的封锁取得了胜利,请问原因是什么?(“得人心者得天下。

”)今天,我们学习《得道多助,失道寡助》,看看孟子是如何深层探究克敌制胜的首要条件。

二、走进作者:1、孟子(公元前372~公元前289),邹人,是孔子之孙孔伋的再传弟子。

战国初期思想家、政治、教育家。

2、了解背景,帮助学生理解课文内容。

孟子生活在兼并战争的战国中期,在孔子“仁”学的基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”一统天下。

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。

面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。

他游说于齐、梁之间,没有被重用,退而与其门徒公孙丑、万章等著书立说。

在儒家中其地位仅次于孔子。

其思想事迹大都见于《孟子》一书。

《孟子》文章向来以雄辩著称,又善于运用各种驱诱论敌就范的手法,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。

三、预习检测:1、解释下列加点的词语。

(3分)①委而去之(委:)(去:)②亲戚畔之(畔:)2、下面“以”字的用法,不相同的一项是()(2分)A.固国不以山溪之险B.以天下之所顺C.寡人以五百里之地易安陵(《唐雎不辱使命》)D.属予作文以记之(《岳阳楼记》)四、初读课文,整体感知:(一)朗读课文《得道多助,失道寡助》,整体感知:1、学生齐读,教师指出学生朗读存在的问题。

2019-2020年九年级语文《得道多助,失道寡助》学案学习目标1.学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,了解古今异义词。

2.学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。

3.初步理解“天时、地利、人和”、“得道多助、失道寡肋”义,增强政治局面的认识一、课前预习1.文学常识孟子:名轲,思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。

孟子的政治主张主要是“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。

2. 四书五经:四书五经是四书和五经的合称,是中国儒家经典的书籍。

四书指的是《论语》《孟子》《大学》和《中庸》;而五经指的是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》,简称为“诗、书、礼、易、春秋”,在之前,还有一本《乐经》,合称“诗、书、礼、乐、易、春秋”,这六本书也被称做“六经”,其中的《乐经》后来亡佚了,就只剩下了五经。

《四书五经》是南宋以后儒学的基本书目,儒生学子的必读之书。

二、自主学习自读课文,做到“一查三看”。

“一查”:查字典,扫除阅读障碍,通读全篇。

“三看”:看课文、看注释、看简析,了解孟子的生平和主张,熟悉课文内容,圈点勾划标出疑难词句)1、注音:寡()夫()域()戚()粟()2、填空《得道多助,失道寡助》选自《》。

《孟子》是一部记录()的书,被()家奉为经典。

孟子,名(),战国时期著名的思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称(),并有()之称。

他主张以()来统一天下。

孟子还主张()论。

3.对照书下注释,逐段疏通文句并逐句翻译三、合作探究1本文的中心论点是什么?2中心论点提出后作者是怎样进行论证的?3中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段?四、拓展巩固阅读《得道多助,失道寡助》,完成下列各题。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

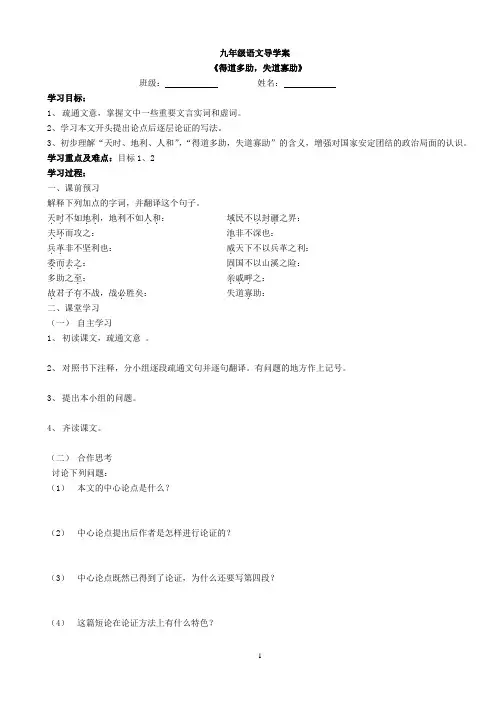

九年级语文导学案《得道多助,失道寡助》班级:姓名:学习目标:1、疏通文意,掌握文中一些重要文言实词和虚词。

2、学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。

3、初步理解“天时、地利、人和”,“得道多助,失道寡助”的含义,增强对国家安定团结的政治局面的认识。

学习重点及难点:目标1、2学习过程:一、课前预习解释下列加点的字词,并翻译这个句子。

天时..:域.民不以封疆...之界:..,地利不如人和..不如地利夫环..而攻之:池.非不深也:兵革..非不坚利也:威.天下不以兵革之利:委而去之....:固.国不以山溪之险:多助之至.:亲戚畔...之:故.君子有.不战,战必.胜矣:失道寡.助:二、课堂学习(一)自主学习1、初读课文,疏通文意。

2、对照书下注释,分小组逐段疏通文句并逐句翻译。

有问题的地方作上记号。

3、提出本小组的问题。

4、齐读课文。

(二)合作思考讨论下列问题:(1)本文的中心论点是什么?(2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?(3)中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第四段?(4)这篇短论在论证方法上有什么特色?(三)质疑探究:我们今天应该怎样看待孟子的“人和”主张?三、巩固拓展1、解释下列加点的字词故.君子有.不战,战必.胜矣:亲戚畔...之:固.国不以山溪之险:威.天下不以兵革之利:2、归纳本文中的通假字、古今异义词、一词多义及词类活用情况(1)通假字(2)古今异义词(3)一词多义域民不以.封疆之界()三里之.城()以.天下之所顺()环而攻之.()多助之.至()兵革非不坚利.也()天时不如地利.()(4 )词类活用:“域民”:“固国”的“固”:“威天下”的“威” :3.解释下列句中加点的词。

(4分)(1)委而去之()(2)域民不以封疆之界()(3)威天下不以兵革之利()(4)寡助之至,亲戚畔之()4.下列句中加点词的意义和用法完全相同的一项是()(2分)A. 环而攻之而不胜委而去之B. 然而不胜者,是天时不如地利也得道者多助C. 固国不以山溪之险多助之至,天下顺之D. 域民不以封疆之界威天下不以兵革之利5.用现代汉语翻译文中画线的句子。

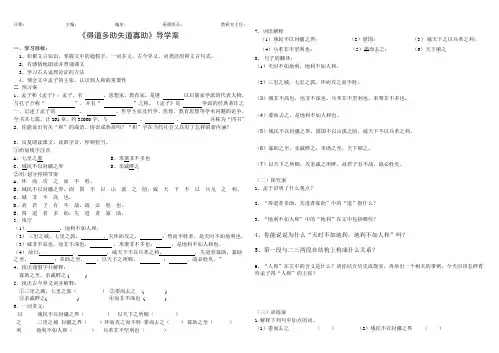

《得道多助失道寡助》导学案一、学习目标:1、积累文言知识,掌握文中的通假字、一词多义、古今异义、词类活用和文言句式。

2、有感情地朗读并背诵课文3、学习古人说理论证的方法4、领会文中孟子的主张,认识到人和的重要性二预习案1、孟子和《孟子》:孟子,名,思想家,教育家,是继以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“”,并有“”之称。

《孟子》是学派的经典著作之一,记述了孟子的、、哲学主张及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

全书共七篇,计261章,约35000字,与、、并称为“四书”2、你能说出有关“和”的成语、俗语或典故吗?“和”字在当代社会又具有了怎样的新内涵?3、反复朗读课文,读准字音,停顿恰当。

①给划线字注音A、七里之郭B、米粟非不多也C、域民不以封疆之界D、亲戚畔之②用/划分停顿节奏A、环而攻之而不胜。

B、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵戈之利。

C、城非不高也。

D、故君子有不战,战必胜也。

E、得道者多助,失道者寡助。

4、找出通假字并解释:寡助之至,亲戚畔之 ( )5、找出古今异义词并解释:①三里之城,七里之郭()②委而去之 ( )③亲戚畔之( ) ④池非不深也 ( )6、一词多义:以域民不以封疆之界()以天下之所顺()之三里之城封疆之界()环而攻之而不胜委而去之()寡助之至()利地利不如人和()兵革非不坚利也()7、词语解释(1)域.民不以封疆之界:(2)固国..:(3)威.天下之以兵革之利:(4)兵革..非不坚利也:(5)委.而去.之:(6)天下顺.之8、句子的翻译;(1)天时不如地利,地利不如人和。

(2)三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

(3)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

(4)委而去之,是地利不如人和也。

(5)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(6)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

(7)以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

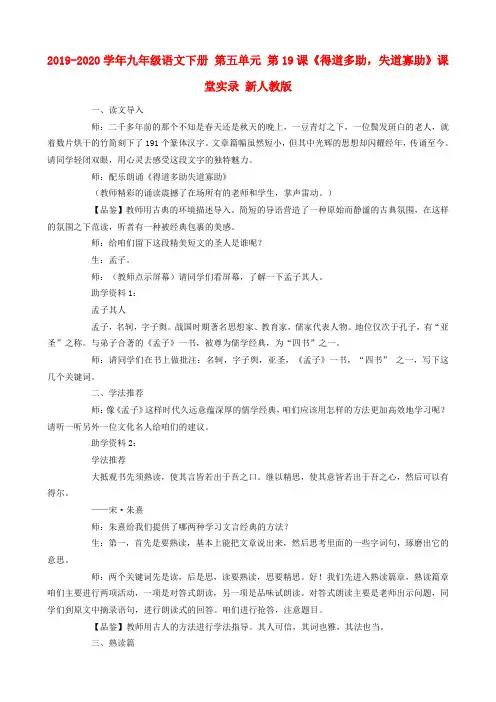

2019-2020学年九年级语文下册第五单元第19课《得道多助,失道寡助》课堂实录新人教版一、读文导入师:二千多年前的那个不知是春天还是秋天的晚上,一豆青灯之下,一位鬓发斑白的老人,就着数片烘干的竹简刻下了191个篆体汉字。

文章篇幅虽然短小,但其中光辉的思想却闪耀经年,传诵至今。

请同学轻闭双眼,用心灵去感受这段文字的独特魅力。

师:配乐朗诵《得道多助失道寡助》(教师精彩的诵读震撼了在场所有的老师和学生,掌声雷动。

)【品鉴】教师用古典的环境描述导入。

简短的导语营造了一种原始而静谧的古典氛围,在这样的氛围之下范读,听者有一种被经典包裹的美感。

师:给咱们留下这段精美短文的圣人是谁呢?生:孟子。

师:(教师点示屏幕)请同学们看屏幕,了解一下孟子其人。

助学资料1:孟子其人孟子,名轲,字子舆。

战国时期著名思想家、教育家,儒家代表人物。

地位仅次于孔子,有“亚圣”之称。

与弟子合著的《孟子》一书,被尊为儒学经典,为“四书”之一。

师:请同学们在书上做批注:名轲,字子舆,亚圣,《孟子》一书,“四书”之一,写下这几个关键词。

二、学法推荐师:像《孟子》这样时代久远意蕴深厚的儒学经典,咱们应该用怎样的方法更加高效地学习呢?请听一听另外一位文化名人给咱们的建议。

助学资料2:学法推荐大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。

继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。

——宋·朱熹师:朱熹给我们提供了哪两种学习文言经典的方法?生:第一,首先是要熟读,基本上能把文章说出来,然后思考里面的一些字词句,琢磨出它的意思。

师:两个关键词先是读,后是思,读要熟读,思要精思。

好!我们先进入熟读篇章,熟读篇章咱们主要进行两项活动,一项是对答式朗读,另一项是品味试朗读。

对答式朗读主要是老师出示问题,同学们到原文中摘录语句,进行朗读式的回答。

咱们进行抢答,注意题目。

【品鉴】教师用古人的方法进行学法指导。

其人可信,其词也雅,其法也当。

三、熟读篇师:第一问,有点难,三才者何?(学生窃窃私语)生:天、地、人。

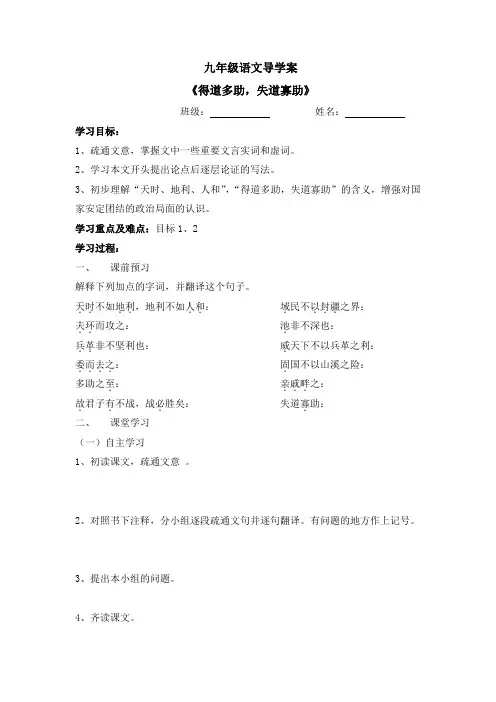

九年级语文导学案《得道多助,失道寡助》班级:姓名:学习目标:1、疏通文意,掌握文中一些重要文言实词和虚词。

2、学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。

3、初步理解“天时、地利、人和”,“得道多助,失道寡助”的含义,增强对国家安定团结的政治局面的认识。

学习重点及难点:目标1、2学习过程:一、课前预习解释下列加点的字词,并翻译这个句子。

天时...之界:..:域.民不以封疆..,地利不如人和..不如地利夫环..而攻之:池.非不深也:兵革..非不坚利也:威.天下不以兵革之利:委而去之....:固.国不以山溪之险:多助之至.:亲戚畔...之:故.君子有.不战,战必.胜矣:失道寡.助:二、课堂学习(一)自主学习1、初读课文,疏通文意。

2、对照书下注释,分小组逐段疏通文句并逐句翻译。

有问题的地方作上记号。

3、提出本小组的问题。

4、齐读课文。

(二)合作思考讨论下列问题:(1)本文的中心论点是什么?(2)中心论点提出后作者是怎样进行论证的?(3)中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第四段?(4)这篇短论在论证方法上有什么特色?(三)质疑探究:我们今天应该怎样看待孟子的“人和”主张?三、巩固拓展(一)课堂检测1、解释下列加点的字词故.君子有.不战,战必.胜矣:亲戚畔...之:固.国不以山溪之险:威.天下不以兵革之利:2、归纳本文中的通假字、古今异义词、一词多义及词类活用情况(1)通假字(2)古今异义词(3)一词多义域民不以.封疆之界()三里之.城()以.天下之所顺()环而攻之.()多助之.至()兵革非不坚利.也()天时不如地利.()(4 )词类活用:“域民”:“固国”的“固”:“威天下”的“威” :(二)课外拓展阅读下面的文言材料,回答问题。

齐人伐燕,胜之。

宣王问曰:"或谓寡人勿取,或谓寡人取之。

以万乘之国伐万乘之国,五旬而举之,人力不至于此。

不取,必有天殃,取之何如?"孟子对曰:"取之而燕民悦,则取之。

九年级初三中考语文复习《得道多助,失道寡助》导学案(含答案)【学习目标】1.掌握课文的思想内容(中心论点)。

2.学习课文结构严谨、层层推进的论证方法。

3.掌握课文的论辩语言。

【学习重点】1.掌握课文的思想内容(中心论点)。

2.学习课文结构严谨、层层推进的论证方法。

【学习难点】掌握课文的论辩语言。

知识链接:《孟子二章》选自《孟子·公孙丑》,题目是编者加的。

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期,思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。

他生活在兼并战争激烈的战国中期,政治上主张“法先王”。

在孔子的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。

退而与弟子万章、公孙丑等著书立说。

其言论和行动的记载,保存在〈孟子〉一书中。

此书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。

其文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;既滔滔雄辩,又从容不迫;尤长于譬喻,用形象化的事物与语言,说明复杂的道理。

对后世散文家韩愈。

柳宗元、苏轼等影响很大【课前预习】1.给下加点字注音。

夫():发语词,放在句首,以引起议论。

粟():谷子,与栗(lì)区别。

畔():通“叛”,背叛。

2.一词多义域民不以.封疆之界()三里之.城()环而.攻之()以以.天下为己任()之环而攻之.()而而.不胜()我以..日始出时去人近()多助之.至()委而.去之()3.古今异义:郭:古义:()今义:姓氏池:古义:()今义:池塘去:古义:()今义:到……去亲戚:古义:()今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。

委:古义:()今义:委任域:古义:()今义:地域是:古义:()今义:判断动词4.词类活用:①域.民不以封疆之界 ( ) ②固.国不以山溪之险 ( ) ③威.天下不以兵革之利( ) ④环.而攻之而不胜()5.重要字词⑴天时不如地利天时:()地利:()⑵地利不如人和人和:()⑶环而攻之而不胜环:()⑷是天时不如地也是:()⑸域民不以封疆之界域:()⑹威天下不以兵革之利威:()⑺得道者多助得道:()⑻亲戚畔之亲戚:()⑼故()君子()有()不战⑽兵革非不坚()利()也:⑾寡助之至至:()⑿委()而去()之⒀兵()革()非不坚利也⒁池非不深也池:()⒂固国不以山溪之险固:()6.重要语句翻译⑴以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

《得道多助,失道寡助》一、教学设计:1.教学目标:①.积累文言词语,理解、疏通文意。

②.理解课文思路,了解文章中心论点及主旨句。

③.通过学习课文,培养学生团结协作的精神。

2.在教法上,遵循“以学生为主体,教师为主导,训练为主线”的原则,按照新课标的要求,注重教学内容的价值取向,尊重学生在学习过程中的独特体验。

所以运用多媒体进行教学,采取诵读、点拨、讨论、质疑等方法,调动学生的学习积极性。

3.作业设计,一是语感练习(背诵课文),二是语言表达能力训练(仿写排比句),三是课文内容深化。

二、教学实录:师:同学们,你们还记得《人民解放军百万大军横渡长江》一文中关于西路军胜利的原因吗?生:国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打。

师:对。

这里揭示了人心所向是决定战争胜利的关键,正如孟子所说“得道多助,失道寡助”。

你们想知道孟子是怎样得出这个论断吗?生:想!(点评:本环节巧设悬念,温故知新,引起学生注意和兴致)师:那好,今天就让我们一起学习孟子的《得道多助,失道寡助》吧!我们先来了解孟子是什么人。

生:孟子(约前372-前289),名轲,字子舆,邹人,思想家、教育家,是儒家思想的代表人物。

师:正确。

孟子最早提出了“民贵君轻”的主X,宣扬“仁政”“王道”。

“得道多助,失道寡助”的“道”就是“仁政”“王道”。

他的文章气势磅礴,逻辑严密。

《孟子》与《论语》、《中庸》、《大学》合称为“四书”。

(同时演示孟子的有关资料)师:我们通过朗读来体会文章的气势。

下面听课文录音,请大家注意句子的节奏,如果你喜欢,不妨跟录音一齐读。

好,大家准备好,开始了。

(演示:“三里 / 之城” “城 / 非不高也” “域民 / 不以 / 封疆之界” “ 寡助 / 之至”。

放录音,学生应和读)师:谁来试读课文?生1:朗读一、二自然段。

师:很好,同学们给予掌声鼓励吧。

(掌声)听了刚才那位同学的精彩朗读后,大家来齐读课文。

生:朗读课文。

师:大家读得很有气势,不过要注意几个字的读音,“夫环而攻之”的“夫”是句首发语词,读fú;“域民不以封疆之界”的“域”读yù;“亲戚畔之”的“畔”读pàn。

《得道多助,失道寡助》一、教学目标:1.知识与能力:(1)整体感知课文内容,初步了解文章大意,初浅了解孟子及其思想。

(2)结合注释,借助工具书能自己释义、翻译这篇文言文。

(3)辨析疑难字词,疏通疑难句意,积累文言词汇,如一词多义,虚词的作用及通假字现象,“郭、池、委、去、固、域、兵革、亲戚”等字词的含义。

2.过程与方法:(1)掌握议论文的基本结构“提出问题——分析问题——得出结论”,理解摆事实讲道理的论证方法。

(2)反复练习诵读,在读中积累文言词汇,在读中品味文言韵味,在读中感知内容要点,在读中领悟文章内蕴,在读中鉴赏语言的精辟,在读中质疑探疑解疑,在读中走近孟子。

(3)鼓励学生对课文内容要有自己的心得,能提出自己的看法和疑问,并通过合作交流,共同探讨,解决疑难。

3.情感态度与价值观:(1)理解“人和”的含义,并从中受到教益。

(2)感悟孟子超人的智慧。

(3)通过思读、悟读,让学生开拓视野,陶冶情操。

二、教学重点:1、掌握重要字词的含义,理解文章的思想内容,掌握文章的论述特点2、理清论证思路,把握说理方法三、教学难点:理解文章的思想内容,基本理清作者的论证思路,运用所学议论文知识分析文章。

四、教学方法:预习法,诵读法,讨论法,讲读法,体验法,说学法(以读为核心,讨论点拨,师生互动)五、课时安排:1课时七、教学过程:(一)导入中国有句古话叫“得人心者得天下”,这样的主张在战国时期孟子就提出了,他提出了“行仁政”,孟子一生满腹经纶,孟子不在其位而谋其政,表现了他博大的胸怀,今天让我们一起走进课文《得道多助,失道寡助》。

(二)作者及《孟子》介绍(1)作者简介孟子,名轲,字子舆,战国时期著名思想家、教育家、政治家,著有《孟子》一书。

孟子是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,并有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。

孟子最早提出了“民贵君轻”、“与民同乐”的思想,他反对不义的战争,主张施行“仁政”。

2019-2020学年九年级语文下册 18 得道多助失道寡助导学案新人教版【导学之课前预习】

1、作者及其思想简介。

孟子,名,字,邹(现山东邹县)人,战国时期家、家。

他是思想代表人物,地位仅次于孔子,被称为“”,后世常以“孔孟”并称,有著作《》。

其政治思想的核心是。

2、请完成下表的注释和翻译。

今义:

2、完成上面的注释和翻译后,还有哪些词的解释和句子的翻译存在疑问吗?请写在下面。

【导学之课堂学习】

1、阅读课文完成下图。

2、结合你所在班级的实际情况,谈谈“人和”的重要性。

【检测之课堂检测】

1、解释下列加点词语。

(1)池.非不深也()(2)固国.不以山溪之险()

(3)威.天下不以兵革之利()(4)天下顺.之()

2、翻译下列句子。

(1)域民不以封疆之界译:

(2)寡助之至,亲戚畔之译:

3、选择题。

(1)选出对文章分析内容分析错误的一项( )

A、孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B、“君子”是指文中所说的“得道者”。

C、文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D、“得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

(2)选出下面说法不正确的一项( )

A、文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B、第二段用守城的例子论证了“天时不如地利”。

C、文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D、画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要。