论华北区域的空间界定与演变

- 格式:pdf

- 大小:172.17 KB

- 文档页数:4

第二届华北区域史学术研讨会征文尊敬的研讨会组委会:我谨以此函向您投稿我所写的一篇关于第二届华北区域史学术研讨会的征文。

本文将以简体中文书写,探讨研究对象为华北区域历史,并力求条理清晰。

标题:探索华北区域历史的多元发展摘要:华北区域作为中国历史上重要的地域单位之一,拥有丰富的历史文化遗产和独特的发展路径。

本文旨在通过对华北区域历史的探索,揭示其多元发展的特点并分析其对华北地区的影响。

具体研究内容包括:1.华北区域历史的时空背景;2.区域内不同历史阶段的演变;3.不同历史事件对区域发展的影响;4.区域历史对当代华北的启示。

本文将通过梳理历史事件和分析历史脉络,深入剖析华北区域历史的多元发展,并为现代社会提供借鉴。

正文:第一部分:华北区域历史的时空背景华北区域历史悠久,涵盖了从古代至现代的漫长历程。

该区域地理位置独特,自然条件多样,包括丰富的水资源和肥沃的土地。

其战略地位和资源优势使其成为众多历史王朝的核心地带。

第二部分:区域内不同历史阶段的演变华北的历史可以分为不同的时期,如战国、秦汉、魏晋、南北朝、唐宋等。

每个时期都有其独特的社会、政治和经济发展特点。

本文将深入研究每个时期的演变,并探讨其相关的历史事件和重要人物。

通过对历史演变的分析,可以清晰地了解华北历史的多元发展脉络。

第三部分:不同历史事件对区域发展的影响华北历史上发生了许多重大事件,如战争、政治变革、自然灾害等,这些事件对区域发展产生了深远的影响。

例如,战争导致了资源短缺和经济崩溃,政治变革则改变了民众生活方式和社会结构。

这些事件通过构成区域历史的重要组成部分,对华北地区产生了持久的影响。

第四部分:区域历史对当代华北的启示华北区域历史的多元发展给现代社会提供了宝贵的经验和启示。

通过对历史的研究,我们可以了解过去的经验教训,为当代华北的发展提供参考。

同时,区域历史还能够促进当代人们对自身文化认同的增强,并加深对华北的独特性的理解。

结论:通过对华北区域历史的多元发展的研究,我们可以更好地理解和把握这一地区的文化与发展。

The Origin and Evolution of the Concept of "North China" as an Area in China——From the Perspective of Social and Economic History in Ming and QingDynasties作者: 仲伟民;王正华作者机构: 清华大学历史系出版物刊名: 天津社会科学页码: 135-148页年卷期: 2021年 第1期主题词: 华北;北方五省;明清社会经济史;区域;流变摘要:尽管"华北"一词已经成为学术界习用的概念,但这个概念有诸多歧义,学者们实际上大多也是在模糊使用,这对学术研究尤其是历史学研究带来了很多困惑.因此,从长时段视角对"华北"概念的产生和运用过程进行梳理和分析很有必要.清代以前的文献并无现代意义的"华北"一词,但有与华北直接相关的地理概念如"北方""西北""北五省(北方五省)""北方诸(各)省""西北各(诸)省""西北五省"等.从20世纪开始,尤其是九一八事变之后,"华北"一词才在政府、媒体、知识界及民间广泛使用.民国时期国共两党以及日本对于"华北"概念的运用及各方在北方地区的博弈,也深刻影响了这个概念的使用.因为古代并无"华北"这个概念,更因为学术界关于"华北"概念的界定及所辖区域并没有一致意见,因此"华北"概念在学术研究中的运用实际上只是一种学术的想象.而今随着明清社会经济史研究的深入,对这个概念进行界定便显得愈发紧迫且必要.从自然地理环境、制度、经济、社会文化等维度,将明清时期"华北"范围界定为直隶、山东、山西、河南四省(包括北京),比较符合历史实际和学术认同.。

简明扼要的总结中国区域大地构造时空演化规律一、中国区域构造演化阶段太古代以来,中国大陆岩石圈经历了从无到有,从小到大,从岛状古陆到大陆板块的发展过程。

根据大陆岩石圈构造演化的地球动力学体制和不同时期东亚大陆岩石圈的板块构造格局,将我国区域构造演化历史粗略地分为以下四个发展阶段(表4.3):1. 古陆核形成演化阶段(Ar~Pt1)2. 元古大陆板块演化阶段(Pt2~Pt3)3. 古板块形成演化阶段(Z~T2)4. 活动大陆边缘与板内构造演化阶段(T3~Q)表4.3 中国大地构造演化阶段二、中国区域构造演化及其主要特点(一)区域地球动力学体制(系)的交替区域构造是在一定的地球动力学体制(系)作用下的产物。

不同的地球动力学体制(系)产生不同特征的区域构造,因而区域构造的演化反映地球动力学体制(系)的交替。

现在比较一致的观点认为,在太古代至早元古代,地球动力学体制可能与板块构造体制有本质的区别。

但这一阶段中究竟属于一种什么样的地球动力学体制,目前尚不十分清楚。

早元古代后,即距今1600Ma以来,板块构造体制开始占据主导地位。

在这种地球动力学体制中,大陆岩石圈的构造发展主要受控于与其相邻的大洋盆地的构造演化。

因此,我国大地构造学家常以在区域构造演化中起主导作用的大洋盆地来命名不同的地球动力学体系。

从我国区域构造演化来看,自中元古代至今曾出现过以下几个不同的地球动力学体系;1. 古蒙古洋地球动力学体系前中生代,我国北方大陆(即塔里木和华北板块)与西伯利亚板块之间曾被古蒙古洋占据。

随着古蒙古洋的扩张、消减闭合,塔里木一华北板块出现裂陷、褶断,大陆地壳向北增生、扩大,并最终于古生代末与向南扩大的西伯利亚板块碰撞对接。

因此在前中生代,我国区域构造的形成与发展主要受古蒙古洋地球动力学体系的控制。

2. 古太平洋地球动力学体系自二叠纪至早白垩世,我国东部处于古太平洋西岸,古太平洋的扩张、消减、关闭,直接控制着中国东部区域古生代晚期至中生代的构造演化。

中国区域地质概论中国的起源来自于古陆核的形成、发展以及演化至今天我们所赖以生存的大地。

46亿年前,地球由原始的太阳星云分馏、坍缩、凝聚而形成,大约37亿年前,华北古陆出现,成为中国最早形成的大陆,也是中华大地的根基。

中国现代大陆,是由几个主要陆核经过漫长地质时期的发展、演化、拼接和改造后完成的。

晚元古代早期以前主要为陆核陆块发展阶段,晚元古代后期至中生代初期主要为陆缘发展阶段,中生代中后期至新生代主要为陆内发展阶段。

中国大陆第一次拼接发生于晚元古代中期,其结果导致塔里木陆块与华北陆块拼接,并与扬子陆块和华夏陆块汇合形成原始中国古陆;第二次拼接发生于晚古生代后期,其结果导致西伯利亚板块南缘与塔里木——华北板块北缘连为一体;第三次拼接发生于中生代早期,其结果导致塔里木——华北板块南缘与华南板块北缘以及华南板块西缘与藏滇板块北缘连在一起;第四次拼接发生于新生代早期,其结果导致印度板块北缘与藏滇板块南缘连为一体,至此,作为统一的中国大陆形成。

大地构造演化的今天,中国各地具有不同的地质构造特征和发展演化历史,分区论述这五个不同地区:1 天山——兴安地区天山——兴安地区呈近东西向分布,北以俄罗斯、蒙古、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克为界,南以乌恰断裂库尔勒断裂、阿拉善北缘断裂以及华北陆块北缘断裂为界,区内除几个稳定的微型陆块外,大部分属晚元古代以后不同构造期的的陆缘活动带,此说明该地区为塔里木——华北陆块在晋宁运动后的扩张表现。

地层简况本区自晚太古界至新生代各时期地层都有发育,沉积类型齐全,以活动和过度型为主;上太古界主要为深变质岩;元古界主要为中浅变质岩与未变质地层,下古生界出露面积较小,层序齐全;寒武系主要为半深海及浅海夏理石、砂泥质岩;奥陶系分布较普遍,为深海的泥砂质岩、碳酸盐岩组合,伴有基性——酸性火山岩及其碎屑岩;志留系主要为浅海——半深海的泥沙质复理石及碳酸盐组合;上古生界分布广泛,沉积类型复杂,以准格尔——天山地区出露层序最全;泥盆系属半深海泥质岩、碎屑岩、碳酸盐岩组合,伴有火山岩,分布涉及全区,以准噶尔——北天山发育最好,以火山岩为主,三统俱全;石炭系包括海相和陆相沉积,后者分布局限;二叠系,下统由厚度巨大的浅海相及海陆交替想组成,上统为陆相碎屑岩夹火山岩;三叠系海相及海陆交替相见于黑龙江,属碎屑岩及火山岩组合,含混杂堆积和蛇绿岩套,岩相、厚度变化极大,产特提斯及环太平洋动物群;陆相稳定型分布于准噶尔;活动型分布局限,仅见于本区东部;侏罗系十分发育,陆相沉积普遍全区各种类型的盆地中,大兴安岭和吉黑中部为火山岩与碎屑岩组合,海陆交替相沉积见于完达山地区。

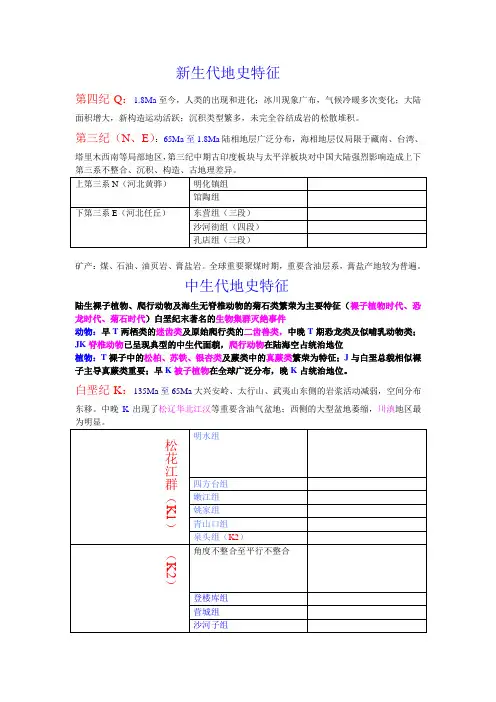

新生代地史特征第四纪Q:1.8Ma至今,人类的出现和进化;冰川现象广布,气候冷暖多次变化;大陆面积增大,新构造运动活跃;沉积类型繁多,未完全谷结成岩的松散堆积。

第三纪(N、E):65Ma至1.8Ma陆相地层广泛分布,海相地层仅局限于藏南、台湾、塔里木西南等局部地区,第三纪中期古印度板块与太平洋板块对中国大陆强烈影响造成上下第三系不整合、沉积、构造、古地理差异。

上第三系N(河北黄骅)明化镇组馆陶组下第三系E(河北任丘)东营组(三段)沙河街组(四段)孔店组(三段)矿产:煤、石油、油页岩、膏盐岩。

全球重要聚煤时期,重要含油层系,膏盐产地较为普遍。

中生代地史特征陆生裸子植物、爬行动物及海生无脊椎动物的菊石类繁荣为主要特征(裸子植物时代、恐龙时代、菊石时代)白垩纪末著名的生物集群灭绝事件动物:早T两栖类的迷齿类及原始爬行类的二齿兽类,中晚T期恐龙类及似哺乳动物类;JK脊椎动物已呈现典型的中生代面貌,爬行动物在陆海空占统治地位植物:T裸子中的松柏、苏铁、银杏类及蕨类中的真蕨类繁荣为特征;J与白垩总貌相似裸子主导真蕨类重要;早K被子植物在全球广泛分布,晚K占统治地位。

白垩纪K:135Ma至65Ma大兴安岭、太行山、武夷山东侧的岩浆活动减弱,空间分布东移。

中晚K出现了松辽华北江汉等重要含油气盆地;西侧的大型盆地萎缩,川滇地区最为明显。

松花江群(K1)明水组四方台组嫩江组姚家组青山口组泉头组(K2)(K2)角度不整合至平行不整合登楼库组营城组沙河子组侏罗纪J:205Ma至105Ma T末的印支运动使古特提斯带最终闭合,南方海退和古中国大陆的形成。

东部地区T前的南海北陆结束,东西分异开始。

J3 志丹群(jk分界)芬芳河组J2 安定组(内有J2与J3的分界)延安组直罗组J1 富县组三叠纪T:250Ma至205Ma海西阶段以后华北塔里木板块与西伯利亚板块对接形成统一的北方大陆。

早中T以秦岭昆仑为界的南海北陆的构造古地理格局依然醒目,拉丁期后东部开始东西分异。

华北温带森林草原区植物区系概况中国农业大学 张洪军编写该实习区域气候类型属于温带半干旱-暖温带半湿润区,实习区域横跨温带草原和暖温带落叶阔叶林植被分区。

途径燕山山脉、太行山脉和阴山山脉,实习地点由西到东,分别在大同、阳原、坝上、北京、天津、秦皇岛等行政区划内,其植被-土壤的空间分异规律介绍如下:●华北植物区系位于甘肃武山以东秦岭—淮河—苏北盐城海滨,向北至固原—安塞—吴堡—管涔山—恒山—燕山—辽东半岛,包括太行山脉等华北山地、华北大平原和晋陕黄土高原。

●属暖温带半干旱—半湿润气候,沿海比较湿润。

●地带性植被主要是松、栎类针阔叶混交林、落叶阔叶林和森林草原。

●据最近研究统计,现有野生种子植物151 科、914 属,约3925 种(含460 变种,未包括秦岭)。

华北植物区系概况一、华北现代植物区系简介华北植物地区位于甘肃武山以东秦岭—淮河—苏北盐城海滨,向北至固原—安塞—吴堡—管涔山—恒山—燕山—辽东半岛,包括太行山脉等华北山地、华北大平原和晋陕黄土高原。

属暖温带半湿润—半干旱气候,沿海比较湿润,地带性植被主要是松、栎类针阔叶混交林、落叶阔叶林和森林草原。

据最近研究统计,现有野生种子植物151科、914属,约3925种(包含460变种,下同)(未包括秦岭)。

其中裸子植物5科11属32种,双子叶植物125科710属3104种,单子叶植物21科193属789种,约为全国同类科属种数的44%、29%和11.3%,居中国北方各植物地区之首。

平均每科含6属26种,包括不同进化程度的类群,其中菊科(388种)、禾本科(293种)、蔷薇科(276种)、莎草科(181种)、毛茛科(174种)、豆科(170种)、百合科(138种)、唇形科(129种)和伞形科(110种)9科最发达,各含100种以上,多是进步及较进步的草本或含草本科。

大多数科(92科)含10种以下,其中有20几科是单种、单属、单科,主要是古老及原始的类群,如麻黄科(Ephedraceae,1属,华北5种)、领春木科(Eupteleaceae)、连香树科(Cercidiphyllaceae)、芍药科(Paeoniaceae)等。

华北东部古构造特征及其构造演化模型华北地区是中国最重要的农业和工业基地之一,其地质构造对地区的经济和社会发展起着重要作用。

华北东部地区的古构造特征及其构造演化模型一直备受地质学家的关注。

本文将探讨华北东部地区的古构造特征并提出相应的构造演化模型。

华北东部地区位于华北克拉通的东部边缘,包括山东半岛、辽东半岛以及河北、北京、天津等地。

该地区的地质构造复杂多样,包括断裂带、隆升带、沉陷盆地等。

这些地质构造对该地区的地质演化起着重要的控制作用。

首先,华北东部地区的断裂带是该地区最显著的古构造特征之一。

断裂带是由地壳内部的应力积累引起的岩石断裂和位移,通常形成一系列平行的断裂线。

华北东部地区的断裂带有东西走向,如山东半岛断裂带和辽东半岛断裂带。

这些断裂带对该地区的地质格局和地壳演化起着重要的控制作用。

其次,华北东部地区的隆升带是另一个重要的古构造特征。

隆升带是由地壳内部的构造运动引起的上升和隆起,通常与岩石断裂有关。

华北东部地区的隆升带包括泰山隆起带和辽东半岛隆升带等。

这些隆升带的形成与地壳的构造变形和岩石圈的动力学过程密切相关。

此外,华北东部地区还有多个沉陷盆地,如渤海湾盆地、胶东湾盆地等。

沉陷盆地是由地壳内部的构造变形引起的地层下陷和沉积物的堆积。

这些盆地是华北东部地区重要的能源和矿产资源区,也是重要的农田和水资源区。

华北东部地区的古构造演化模型可以概括为三个阶段:先是古元古代到古生代的变质-变形阶段,主要发育了山东半岛断裂带和辽东半岛断裂带等;然后是中生代早期的隆升-隆升阶段,形成了泰山隆起带和辽东半岛隆升带;最后是晚中生代晚期到新生代的沉陷盆地发育阶段,形成了渤海湾盆地、胶东湾盆地等。

在华北东部地区的古构造演化过程中,构造力学和物理地质过程起着重要的作用。

地壳的构造变形和岩石圈的动力学过程导致了断裂带的形成和隆升带的抬升,进而影响了沉陷盆地的发育和堆积物的分布。

此外,地球内部的热力学过程也对华北东部地区的古构造演化产生了重要的影响。

第十章华北区第一节华北区的空间位置及其重要的地理界线一、行政范围京、津、冀、鲁、豫面积52.53×104平方千米占全国5.4%人口2.53亿占全国20%行政界线:西、北部与晋陕内蒙古区相连,东连东北,南与长江中下游区相邻二、经纬度位置纬度:中纬度34.9——40°经度:偏东116.7—113.6°(山东半岛——豫西)三、海陆位置东部沿海位置中原地区四、经济地理位置东部沿海发达地带中部地带五、政治地理位置全国乃至东亚的政治中心六、总体评价(地理环境优越)(1)地处中纬度地带,大部分地区属于暖温带,作物可以两年三熟(2)从海陆位置来看,它是我国东部沿海相对内凹的地带,使其受到的海洋影响相对小,降水少(3)经济地理位置优越,对外联系方便,对内延伸到中原腹地,交通便利。

(4)政治地理位置特殊,它是全国重大的政治中心之一。

七、重要的地理界线秦岭-淮河线的地理意义1. 我国传统意义上的南北方分界线。

2. 相当活动积温4500℃一线3、相当于一月平均气温0℃等温线。

4、相当于黄棕壤与棕壤的分界线。

5、河流是否出现冰冻、断流现象的分界线。

6、一年二熟与两年三熟的分界线。

第二节华北区的地形特征及其对华北区环境的作用一、华北区地形总特征环带状的空间地貌格局外环:三面环山,北为燕山,南为大别山,西为太行山、伏牛山第二代:山前洪积冲积平原第三带:河流冲积平原第四带:沿海平原二、对华北区环境的作用1、山东半岛的丘陵构成华北地区的第一道屏障,对海洋季风的运行构成阻碍,使华北从东到西出现明显分异,由沿海半岛湿润的暖温带落叶阔叶林过渡到内陆半干旱的落叶阔叶林。

2、秦岭山地构成华北地区的又一道屏障,其阻碍南来的海洋季风的运行,使华北较之南方更干燥。

3.相对内凹的地形大势,使得其受海洋的影响减弱。

4、华北平原地势低洼,海拔多在50米以下,地下水的影响大,华北大量盐碱地存在。

5、山地平原呈环状分布,决定了自然景观地带呈环形分布,同时山地原生植被分布多,平原地区的原生林全被破坏,全为次生林第三节华北的气候特征及其对农业生产的影响一、暖温带的季风气候特征(与东北区相比)1、热量资源较丰富,气温日较差、年较差大,季节变化大。

《中国区域地质学》结课论文姓名:***学号: **********所在院系:地球科学与资源学院任课教师:***开课院系:地球科学与资源学院论述华北地台的形成与发展过程崔晓歌摘要:华北地台是中国最古老的地块,其形成发展过程迄今已有38亿年的历史,由于它有更为复杂的多阶段的构造演化史,记录了几乎所有的地壳早期发展与中生代以来的重大构造事件,所以成为众多地质学家研究的对象。

华北古陆的形成演化大致可分为三个阶段:(1)地台的形成阶段(3800Ma-1700Ma),(2)地台的稳定发展阶段(1700Ma-250Ma),(3)中生代构造格局的转变与华北克拉通的破坏(250Ma至今)。

关键词:华北地台,陆壳演化,克拉通破坏0 引言在地质历史中,任何一个地质单元的区域构造发展与演化都与其所处的大地构造位置和大地构造环境密切相关。

华北地台的分布面积约有300000 km2,是中国境内保存较好的古陆块。

华北地台有大于 3.8Ga的古老历史遗迹,构造演化复杂,岩石类型多样,极具特点(翟明国,2010)。

由于其具有复杂的多阶段构造演化史,几乎涵盖了大陆演化中所有的科学问题,所以成为众多地质学家的研究对象。

概略的讲,它的演化大致可分为三个阶段,这大致反映了地球演化天文阶段和地质阶段的重要特征,这种周期现象或节律规律应是地球和宇宙系统的普遍规律(牛树银,1997)。

1资料收集与整理1.1上网查阅(例如中国知网CNKI)1.2 老师及同学介绍1.3 图书馆查阅文献2结果与讨论华北地台的形成与发展可分为三个阶段,下面分别做讨论。

1.1 华北地台的形成阶段(3800Ma-1700Ma)在此阶段中,华北地台经历了>3.0Ga的陆核与微陆块的形成;2.7-2.9 Ga的陆壳增生;2.5 Ga的岩浆、变质作用与克拉通化;2.3-1.9 Ga的古元古代活动(造山)带;1.8 Ga的基底隆升与裂谷-非造山岩浆事件(翟明国,2010)。

华北陆块的构造格局及其演化李俊建;李生;罗镇宽;燕长海;谢汝斌;李德胜;李洪奎;骆辉;刘晓阳;刘晓雪【期刊名称】《地质找矿论丛》【年(卷),期】2010(025)002【摘要】华北陆块是由陆核→地块(体)→联合地块逐渐生长、增大、拼合形成的.根据大量的地质构造、地层岩石、同位素年代学、含矿特征、地球化学、地球物理等多方面的信息,华北陆块可划分为辽吉、燕辽、阴山、晋冀、豫皖、阿拉善前寒武纪地块和鲁西、胶北前寒武纪地体,鄂尔多斯、华北中新生代盆地,共10个构造单元.华北陆块是多地块拼(缝)合形成.据现有的岩石记录,始太古代-中太古代主要是陆核生成阶段,不排除在早期有绿岩带形成;新太古代主要是花岗岩-绿岩带的生成阶段,花岗岩-绿岩带环绕地核周边形成地块,是华北陆块结晶基底的主要生长时期;古元古代是联合地块的形成阶段,多个地块(体)拼合形成联合地块;中元古代是稳定环境下的拉伸阶段,沿陆块南北两缘形成三大裂谷系(燕辽、狼山-渣尔泰、熊耳山-西阳河);新元古代-古生代陆块形成稳定环境的沉积盖层,除南北两缘外,内部很少有岩浆活动;中-新生代陆块大部分地区为活动大陆边缘的环境,出现大规模的构造-岩浆活动.【总页数】12页(P89-100)【作者】李俊建;李生;罗镇宽;燕长海;谢汝斌;李德胜;李洪奎;骆辉;刘晓阳;刘晓雪【作者单位】天津地质矿产研究所,天津,300170;天津地质矿产研究所,天津,300170;天津地质研究院,天津,300061;河南省地质调查院,郑州,450007;河北省地质调查院,石家庄,050081;山西省地质调查院,太原,030001;山东省地质调查院,济南,250013;天津地质矿产研究所,天津,300170;天津地质矿产研究所,天津,300170;天津地质矿产研究所,天津,300170【正文语种】中文【中图分类】P548【相关文献】1.华北聚煤区南部煤田构造格局演化及其控制因素探讨 [J], 曹代勇;高文泰2.华北陆块基底构造格局及早期大陆克拉通化过程 [J], 李江海;钱祥麟;黄雄南;刘树文3.浅析华北板块中元古代-古生代构造格局及其演化 [J], 段吉业;刘鹏举;夏德馨4.华北陆块2.56~2.52 Ga增氧事件对成矿和生命演化的影响 [J], 沈保丰;毕君辉;张阔5.华北陆块、秦岭地块和扬子陆块构造演化的古地磁证据 [J], 刘育燕;杨巍然;森永速男;足立泰久;米泽隆文;安川克已因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。