巧学趣味地理-一天真的是24小时吗(附对太阳日恒星日的经典解答)

- 格式:doc

- 大小:139.50 KB

- 文档页数:4

恒星日和太阳日的区别怎么计算恒星日

有很多的同学是非常想知道,恒星日和太阳日的区别是什幺,怎幺计算,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!

1恒星日和太阳日的不同恒星日是以距离无限远的恒星为标准,太阳日是

以太阳为标准。

恒星日:某地经线连续两次通过同一恒星与地心连线的时间间隔,为23

时56分4秒。

(自转周期)

太阳日:某地经线连续两次与日地中心连线相交的时间间隔,为24时。

(昼夜交替周期)

楼主可以想象一下,假设你就是地球,原地旋转,你开始的时候正好直视一个东西(比如一个杯子),当你原地转一圈,再次直视这个杯子的时候,你正好转了360度。

地球的情况比你要复杂,因为地球在自转的同时还在公转。

为了体会地球的处境,你依旧可以做试验。

你直视一个杯子(把它当作太阳,为了效果明显,不要距离杯子太远,3米之内最好),然后顺时针旋转,旋转的同时向右迈一步(这个“右”是指你初始站立位置的右边),以此来模仿地球的运动(你开始旋转的时候不管是“自转”还是“公转”,方向都是向右的,这用来模仿地

球的自转方向和公转方向是相同的)。

等你再次直视杯子的时候,你会发现你旋转的角度不到360度——这就是一个太阳日。

而恒星日是相对于无限远的恒星而言的,试想你直视着很远的一个物体(比如月亮或者很远的一栋大楼),你“自转”一圈并且在“自转”的同时“公转”

一步,直到你再次直视它。

因为你们相距如此遥远,你发现你旋转的角度就。

平太阳时与真太阳时的差异及计算方法平太阳时和真太阳时是两种不同的计时方式,它们之间存在一定的差异。

平太阳时是一种基于地球自转周期的时间计算方式,它是在地方时的基础上得出的。

根据地球的自转周期,平太阳时将一天分为24小时,每小时又分为60分钟,每分钟分为60秒。

平太阳时是按照这个标准时间计算的,也是我们平时所使用的时间计算方式。

真太阳时则是基于太阳在天空中的位置来计算时间的一种方式,它与地方时和平太阳时有一定的差异。

由于地球的公转轨道是椭圆形的,所以太阳在天空中的视位置并不是匀速变化的,它有时快时慢。

因此,真太阳时和平太阳时之间会存在一定的差异。

真太阳时的计算方法需要知道太阳的视黄经。

视黄经是指观测站点的经度下太阳的视位置,在天文学上是一个标准的计算量。

根据视黄经的变化,可以得到太阳在天空中的位置。

实际上,真太阳时是以太阳通过其中一经线的标准子午线时刻为基准点,将一天分为24小时。

这样计算出的时间称为真太阳时,它反映了太阳在地球上其中一经线上的真实运动。

计算真太阳时与平太阳时的差异主要有两个因素:地球自转的不均匀性和地球公转轨道的椭圆性。

地球自转的不均匀性是指地球自转速度在不同时间上的变化。

由于地球的自转速度在一年中并不是恒定的,在一些时期会有微小的变化。

由于地球自转速度是平均速度,它是基于整个公转周期内太阳通过子午线的时间来计算的。

所以,在其中一特定时刻,平太阳时和真太阳时之间存在差异。

地球公转轨道的椭圆性也会导致真太阳时和平太阳时的差异。

地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的,而不是完全的圆形。

这就导致了在不同季节太阳在天空中的视位置的变化速度也不同。

当地球离太阳较近时,太阳的视黄经变化速度会比较快;当地球离太阳较远时,太阳的视黄经变化速度则会相对较慢。

这就是为什么冬季的真太阳时会比平太阳时要早一些,夏季的真太阳时会比平太阳时要晚一些。

所以,计算平太阳时和真太阳时之间的差异,需要考虑地球自转速度和地球公转轨道椭圆性对太阳在天空中视位置的影响。

太阳日和恒星日的时间

太阳和恒星在我们的生活中扮演着非常重要的角色,它们的存在影响着我们的时间观念和生活节奏。

太阳日和恒星日是两种不同的时间概念,它们之间的差异在于地球的自转和公转运动。

首先,太阳日是指地球绕着自己轴旋转一圈所经历的时间。

由于地球自转轨道呈倾斜状态,导致太阳在天空中并不是每天都在同一位置。

因此,太阳日的长度并非固定不变,而是会随着地球在椭圆轨道上运动的速度而有所不同。

在一年中,太阳日的长度会有一定的波动,这也是为什么夏季和冬季白天长度不同的原因。

相比之下,恒星日是指地球绕着太阳公转一圈所经历的时间。

由于地球的公转轨道近似于圆形,因此恒星日的长度是相对固定的。

在相同的时间里,地球经过相同的位置,这也是为什么我们能够通过星座来确定时间的原因。

虽然太阳日和恒星日的时间概念有所不同,但它们之间的关系却非常密切。

在日常生活中,我们通常使用太阳日来计算时间,因为太阳的位置更直观和易于观察。

但在科学研究和天文学领域,恒星日则更为重要,因为它提供了更为准确和稳定的时间标准。

总的来说,太阳日和恒星日的时间概念虽然有所不同,但它们都是我们生活中不可或缺的一部分。

通过了解和理解这两种时间概念,我们可以更好地把握时间,合理安排生活和工作,同时也更加深入地了解地球和宇宙之间的关系。

希望我们在日常生活中能够更加重视时间的概念,让我们的生活更加有序和充实。

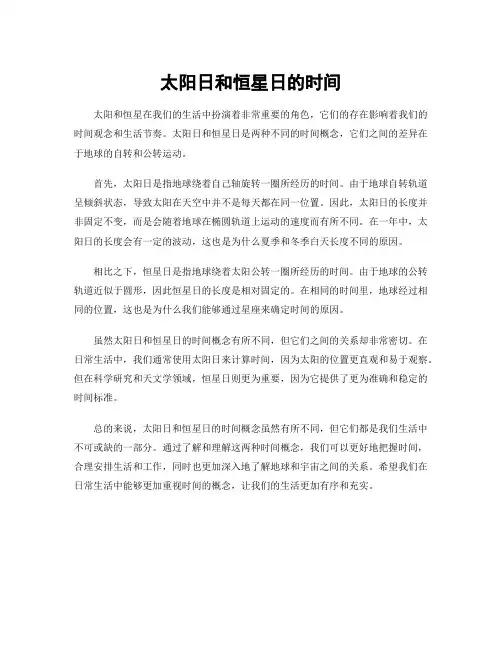

全球真太阳时计算方法首先要明白真太阳时与平太阳时的概念。

真太阳时说白了就是地方时间,平太阳时就是我们现在统一使用的时间。

真太阳时是以各地区经纬度不同,所受到太阳光照角度不同而产生不一样的时间。

实际上我们日常用的计时是平太阳时,平太阳时假设地球绕太阳是标准的圆形,一年中每天都是均匀的。

北京时间是平太阳时,每天都是24小时。

而如果考虑地球绕日运行的轨道是椭圆的,则地球相对于太阳的自转并不是均匀的,每天并不都是24小时,有时候少有时候多。

考虑到该因素得到的是真太阳时。

真太阳时要求每天的中午12点,太阳处在头顶最高。

就如一根垂直竹子立起,看不到影子就是正午时。

传统上确定时辰,需使用真太阳时,所以要把平太阳时调整为真太阳时。

八字是否要用真太阳时,在易学界也存在一些争论,而我个人以及指导学生们,就是要使用真太阳时来推算时辰,有些八字爱好者就不注重这个问题,还说八字是古人发明的,古人那来的真太阳时呢,其实古人一直在使用真太阳时,我们可以看看古代的计时工具之一日晷:(古人后来根椐日晷又发明了其它计时工具,如沙漏等计时工具。

解决夜晚或阴雨天气计时的办法。

)日晷就是以太阳光照射产生的影子来计算时间,当这个日晷放在不同地区就会产生不同的时辰,例如日晷一个放在上海,另一个放在重庆,我们可以查看上海日出时间跟重庆的日出时间,(平太阳时,北京时间)就如上海于2019年02月01日日出时间为6.46分29稍。

而重庆日出时间于2019年02月01日 07:43:25时差就近一小时,那么这两个地区产生的时间就不一样。

所以我们在为命主推定时辰要问清楚出生地,以用来计算准确的出生时辰。

现在大多排盘软件有可选真太阳时排盘,就如我们开发的易运盘也提供此功能。

真太最时怎么计算呢?唯一的标准就是太阳相对于地球的视角,即天文学上所谓的真太阳时。

即:真太阳时=平太阳时真平太阳时差。

凡定生时,必须按照其出生地点,推算出当地的平太阳时,再根据平太阳时推算出真太阳时为准,不能简单地沿用北京时间,下面列出中国各主要城市之平太阳时与北京时间对照表,供定时辰之参考。

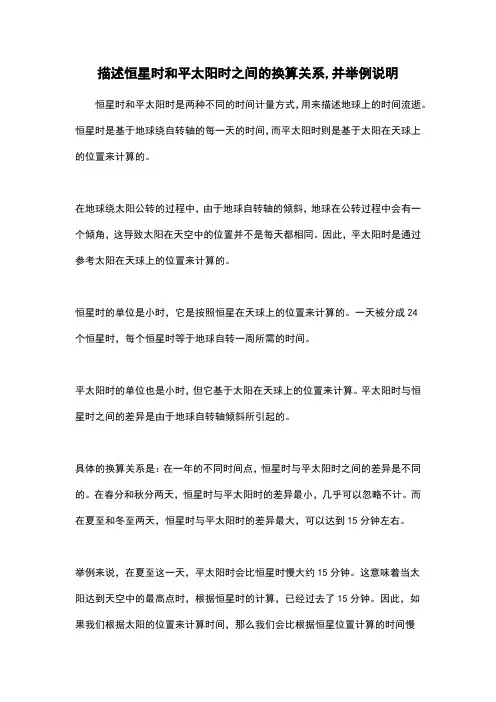

描述恒星时和平太阳时之间的换算关系,并举例说明

恒星时和平太阳时是两种不同的时间计量方式,用来描述地球上的时间流逝。

恒星时是基于地球绕自转轴的每一天的时间,而平太阳时则是基于太阳在天球上的位置来计算的。

在地球绕太阳公转的过程中,由于地球自转轴的倾斜,地球在公转过程中会有一个倾角,这导致太阳在天空中的位置并不是每天都相同。

因此,平太阳时是通过参考太阳在天球上的位置来计算的。

恒星时的单位是小时,它是按照恒星在天球上的位置来计算的。

一天被分成24

个恒星时,每个恒星时等于地球自转一周所需的时间。

平太阳时的单位也是小时,但它基于太阳在天球上的位置来计算。

平太阳时与恒星时之间的差异是由于地球自转轴倾斜所引起的。

具体的换算关系是:在一年的不同时间点,恒星时与平太阳时之间的差异是不同的。

在春分和秋分两天,恒星时与平太阳时的差异最小,几乎可以忽略不计。

而在夏至和冬至两天,恒星时与平太阳时的差异最大,可以达到15分钟左右。

举例来说,在夏至这一天,平太阳时会比恒星时慢大约15分钟。

这意味着当太阳达到天空中的最高点时,根据恒星时的计算,已经过去了15分钟。

因此,如果我们根据太阳的位置来计算时间,那么我们会比根据恒星位置计算的时间慢

15分钟。

总的来说,恒星时和平太阳时之间的换算关系是一个复杂的计算过程,涉及到地球的自转和公转以及太阳在天球上的位置。

这两种时间计量方式在天文学和导航等领域具有重要的应用价值。

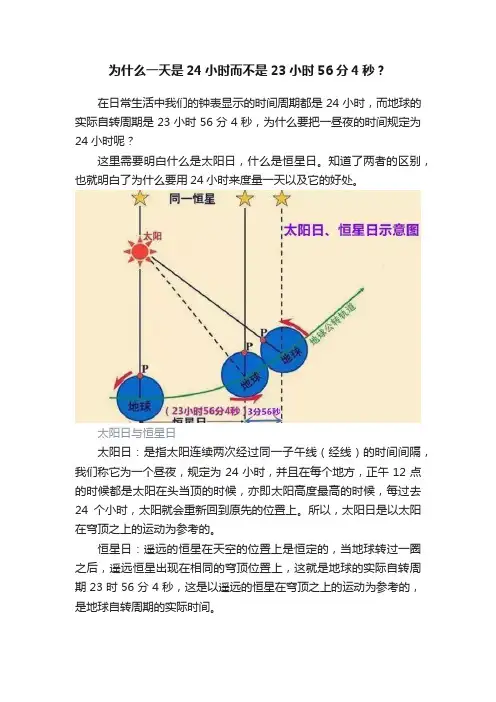

为什么一天是24小时而不是23小时56分4秒?

在日常生活中我们的钟表显示的时间周期都是24小时,而地球的实际自转周期是23小时56分4秒,为什么要把一昼夜的时间规定为24小时呢?

这里需要明白什么是太阳日,什么是恒星日。

知道了两者的区别,也就明白了为什么要用24小时来度量一天以及它的好处。

太阳日与恒星日

太阳日:是指太阳连续两次经过同一子午线(经线)的时间间隔,我们称它为一个昼夜,规定为24小时,并且在每个地方,正午12点的时候都是太阳在头当顶的时候,亦即太阳高度最高的时候,每过去24个小时,太阳就会重新回到原先的位置上。

所以,太阳日是以太阳在穹顶之上的运动为参考的。

恒星日:遥远的恒星在天空的位置上是恒定的,当地球转过一圈之后,遥远恒星出现在相同的穹顶位置上,这就是地球的实际自转周期23时56分4秒,这是以遥远的恒星在穹顶之上的运动为参考的,是地球自转周期的实际时间。

太阳高度

由于地球在自转的同时还绕着太阳公转,每当地球自转完一圈(1个恒星日)时,原本地面上该这个时候正对着太阳的位置并没有重合,也就是说没在昨天同时刻的那个位置上,需要再经过3分56秒,太阳才会回到昨天的位置上,也就是需要3分56秒来弥补,这样的话,每隔24小时,太阳都会回到原先的经线位置上。

为什么我们选择24小时来规定一天的时间呢?

因为这很方便,以24小时为标准,这样各地的正午12时的时候,太阳都在各地的穹顶正中间的位置,也就是俗话中说的头当顶,这样的话,符合各地人民的生活作息生物钟,每个地方在相同的时间段时,太阳高度具有一致性。

文/科学船坞。

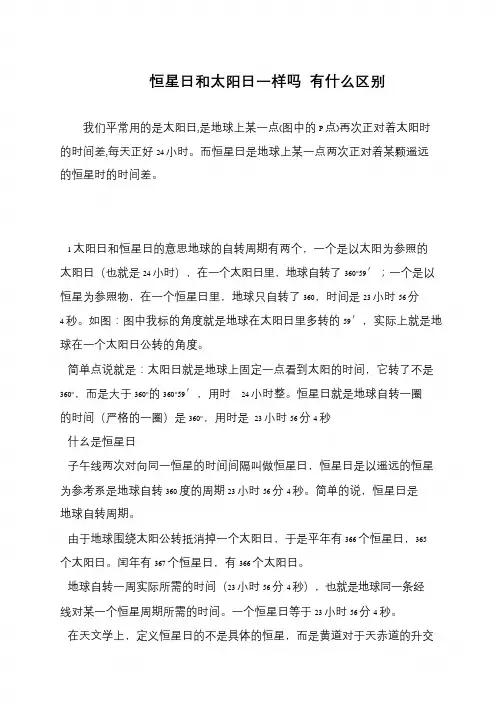

恒星日和太阳日一样吗有什么区别

我们平常用的是太阳日,是地球上某一点(图中的P 点)再次正对着太阳时

的时间差,每天正好24 小时。

而恒星日是地球上某一点两次正对着某颗遥远

的恒星时的时间差。

1 太阳日和恒星日的意思地球的自转周期有两个,一个是以太阳为参照的

太阳日(也就是24 小时),在一个太阳日里,地球自转了360°59′;一个是以恒星为参照物,在一个恒星日里,地球只自转了360,时间是23 小时56 分

4 秒。

如图:图中我标的角度就是地球在太阳日里多转的59′,实际上就是地球在一个太阳日公转的角度。

简单点说就是:太阳日就是地球上固定一点看到太阳的时间,它转了不是360°,而是大于360°的360°59′,用时24 小时整。

恒星日就是地球自转一圈的时间(严格的一圈)是360°,用时是23 小时56 分4 秒

什幺是恒星日

子午线两次对向同一恒星的时间间隔叫做恒星日,恒星日是以遥远的恒星

为参考系是地球自转360 度的周期23 小时56 分4 秒。

简单的说,恒星日是地球自转周期。

由于地球围绕太阳公转抵消掉一个太阳日,于是平年有366 个恒星日,365 个太阳日。

闰年有367 个恒星日,有366 个太阳日。

地球自转一周实际所需的时间(23 小时56 分4 秒),也就是地球同一条经线对某一个恒星周期所需的时间。

一个恒星日等于23 小时56 分4 秒。

在天文学上,定义恒星日的不是具体的恒星,而是黄道对于天赤道的升交。

高三地理时间计算知识点随着社会的不断发展,地理学科也逐渐成为高中生重视的一门学科。

其中,时间计算是地理学中一个重要的知识点。

在高三地理学习中,学生需要掌握时间计算的方法,并能够应用于地理问题的解答中。

本文将介绍高三地理时间计算的知识点,并解析其应用。

时间计算是指通过一定的方法,计算某个事件发生的具体时间。

在地理学中,时间计算常常涉及到日、月、年的计算。

首先,我们来介绍一些日、月、年的基本知识。

日是地球绕其自转轴旋转一周的时间。

通常采用“时:分:秒”的形式表示,如8时30分15秒。

地球自转一周约为24小时,即1天。

月是指地球绕太阳运动一周所需的时间。

通常采用“年-月-日”的形式表示,如2023年5月20日。

地球绕太阳运动一周约为365天,即1年。

年是指地球绕太阳运动一周所需的时间。

一般将1年分为四个季节,即春、夏、秋、冬。

每个季节的长度不同,春季和秋季分别约为92天,夏季和冬季分别约为93天。

接下来,我们来看几个时间计算的实例。

首先是日数计算。

在地理学中,常常需要计算两个日期之间的天数差。

我们可以通过以下方法进行计算:1. 先将两个日期转化为同一年的某一天,再进行计算。

例如,计算2023年5月13日与2023年6月1日之间相隔的天数:首先,我们可以将2023年5月13日转化为该年的第133天(即5月1日是该年的第121天,5月13日是该年的第133天);然后,我们可以将2023年6月1日转化为该年的第152天(即6月1日是该年的第91天,加上5月份的31天);最后,我们可以计算两个日期之间的天数差为152-133=19天。

其次是年数计算。

在地理学中,常常需要计算两个年份之间的年数差。

我们可以通过以下方法进行计算:1. 直接相减计算。

例如,计算2023年5月13日与2026年9月30日之间相隔的年数:我们可以将2026年减去2023年,得到年数差为3年。

最后是年龄计算。

在地理学中,常常需要计算一个人的年龄。

地球自转异常加快,一天已经不足24小时作为太阳系中的一颗行星,地球像其他行星一样,持续不断地进行公转和自转。

每当地球完成一次自转,一个昼夜周期就形成了,即我们熟知的一天。

然而,地球的自转速度并非恒定不变,随着时间的推移,一天的长度也在微妙地波动与变化。

一、地球自转的变化地球自转的时间单位被定为一日,根据参考点的不同,可分为太阳日和恒星日。

恒星日的参考点是遥远的恒星,由于其距离地球较远,地球运动对恒星的相对位置几乎没有影响。

在一个恒星日里,地球自转一周的平均时间约为23时56分4秒,而一天的标准时间是在恒星日基础上再加上3分56秒,即我们通常所说的24小时。

地球自转速度的变化是一个长期的趋势。

从地球诞生约46亿年前开始,自转速度就一直在变化中。

总体上,地球自转是逐渐变慢的。

从三叠纪开始,每过一亿年,地球自转所需的时间增加约半小时。

这种微妙的变化使得一天的长度时长或短暂地变化着。

自2016年以来,地球的自转速度开始加快,导致一天的时间逐渐缩短到不足24小时。

在2020年的7月19日,地球的自转周期甚至减少了1.4603毫秒,创下了当年最短的一天。

这样微小的时间变化虽然难以被人类感知,但在一些需要精确计时的研究领域却可能引发问题。

二、地球自转速度的变化受什么影响地球自转速度的变化与许多因素有关。

长期来看,地球与月球之间的潮汐相互影响导致地球自转受到影响。

近地卫星月球的潮汐力不稳定,也会导致地球自转速度的异常波动。

此外,有学者认为,日益加剧的温室效应也是地球自转速度加快的主要原因。

温室气体排放引起气温升高,融化南北两极的冰川冻土改变了海洋重量分布,进而导致地球自转出现反常变化。

三、地球自转速度的加快对气候产生的影响这种变化会加强大洋和大气环流,导致气候的变化。

东海岸降水量可能减少,干旱和沙漠化加重,而西海岸则可能降水增加,导致洪涝灾害的发生频率上升。

此外,地球自转速度的变化也会影响板块运动,加速地球地理变化和地质活动的发生。

恒星日与太阳日时间嘿,你知道啥是恒星日和太阳日不?这俩家伙可有意思啦!咱先来说说恒星日吧。

恒星日就像是宇宙中的一个精准时钟,滴答滴答,走得那叫一个稳。

你想想看,要是没有恒星日,咱这地球转得都没个准头了。

它就像一个超级靠谱的小伙伴,默默地记录着地球的自转。

那恒星日到底有多长时间呢?大概是23 小时56 分 4 秒。

哇塞,这么精确的数字,是不是很厉害?这就好比你有一个超级准确的手表,分秒不差。

再看看太阳日。

太阳日呢,就跟咱的日常生活息息相关啦。

咱每天看到太阳升起落下,这一个周期就是一个太阳日。

它就像一个热情的大明星,每天都在天空中表演着“日出日落秀”。

太阳日的时间比恒星日长一点哦,大约是24 小时。

为啥会这样呢?嘿嘿,这可就有讲究啦。

因为地球在自转的同时,还绕着太阳公转呢。

这就像你一边跑步,一边还绕着操场转圈圈,那肯定比单纯跑步要花更多时间呀。

你说这恒星日和太阳日,哪个更重要呢?这可不好说。

恒星日就像是科学研究的好帮手,让科学家们能准确地计算地球的自转速度。

而太阳日呢,对咱老百姓来说可太重要啦。

咱的作息时间、季节变化啥的,都跟太阳日有关系。

要是没有太阳日,咱的生活可就乱套啦。

谁还知道啥时候该起床,啥时候该睡觉呢?太阳公公每天按时升起落下,给我们带来光明和温暖,这多好呀。

那恒星日和太阳日的区别到底在哪呢?除了时间长短不一样,它们的意义也不同哦。

恒星日是地球真正自转一周的时间,而太阳日是我们根据太阳的位置来确定的一天的时间。

你想想看,要是没有恒星日,我们怎么能知道地球自转得有多快呢?要是没有太阳日,我们的生活又会变成啥样呢?这两个家伙,一个像幕后的科学家,一个像台前的明星,都有自己独特的作用。

在我们的生活中,太阳日是我们最熟悉的。

我们每天都根据太阳的位置来安排自己的生活。

早上太阳升起,我们就开始新的一天;晚上太阳落下,我们就休息。

这多自然呀。

而恒星日呢,虽然我们平时不太能感觉到它的存在,但它却在默默地为科学研究做贡献。

一昼夜是多长时间

【示例范文仅供参考】

---------------------------------------------------------------------- 一昼夜指的是一天的时间,即24小时,从0时到晚上24时。

在地球不同地方,有时候一昼夜不仅仅指的是二十四小时!比如在南极与北极,有些时候一年就是一个大昼夜,半年白天,半年黑夜。

北半球秋分日以后,太阳直射在南半球,北极开始太阳终日不出。

一天24小时都在黑夜中度过,这就是极夜。

直到第二年北半球春分日以前,北极全在漫漫长夜中度过。

愈靠近北极,极夜持续的天数愈多。

北极持续的极夜天数为174天。

在这期间,北极半年黑夜。

南极的情况与北极相反,只是白昼和黑夜天数与北极不同。

所以,我们说南北两极,一年就是一个大昼夜,半年白天,半年黑夜。

扩展资料:

以地球自转一圈为一天,或者以一昼夜的方式为一天。

但是在其他行星上,这两种表述方式差别就很大了。

但是一年都会表述成行星公转

一圈,这个在太阳系的八大行星中,都是一致的。

火星跟地球非常相识,自转周期比较短,是24.6小时,公转周期是687天。

由于自转跟公转时间差距很大,因此公转对自转所产生的一昼夜没有明显影响。

因此在金星上,一天按照自转一圈来计算还是按照一昼夜来计算,并无明显区别。

地理小知识每一天你是否曾经对地球的奥秘充满好奇?是否在看到壮丽的山川、广袤的平原或者浩瀚的海洋时,心中涌起无数的疑问?地理,这门充满魅力的学科,就像一个巨大的知识宝库,每天都能为我们带来新的发现和惊喜。

让我们先从地球的自转和公转说起。

地球就像一个不知疲倦的舞者,一刻不停地进行着自转和公转。

地球自转一周大约需要 24 小时,这就造就了白天和黑夜的交替。

想象一下,如果地球突然停止自转,那将会是怎样一番可怕的景象!而地球绕太阳公转一周的时间约为365 天,这便是我们所熟知的一年。

公转使得地球上产生了四季的变化,春夏秋冬,各有其独特的魅力。

春天万物复苏,夏天阳光炽热,秋天果实累累,冬天白雪皑皑,这一切都是地球公转带来的奇妙礼物。

接下来,咱们聊聊地球上的气候类型。

从寒冷的极地气候到炎热的热带气候,从湿润的热带雨林气候到干燥的沙漠气候,地球上的气候类型丰富多样。

热带雨林气候区常年高温多雨,那里生长着茂密的植被,是许多珍稀动物的家园。

而沙漠气候则是极度干旱,白天酷热难耐,夜晚却又寒冷异常。

不同的气候类型造就了各地独特的自然景观和生态环境。

比如,在温带季风气候区,我们可以看到四季分明的景色,春天鲜花盛开,秋天落叶纷飞。

再说说地球上的地形地貌。

高山、平原、盆地、丘陵、峡谷等等,每一种地形都有着自己的特点和形成原因。

高山通常是由于板块运动挤压而形成的,像喜马拉雅山脉就是这样的杰作。

平原则是由河流冲积或者地壳下沉等因素造就的。

盆地往往是周围地势较高,中间相对较低的区域。

而峡谷则是由于水流的长期侵蚀切割而成。

比如,我国的长江三峡,那陡峭的峡谷壁和湍急的江水,让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

海洋也是地理世界中不可或缺的一部分。

海洋占据了地球表面的大部分面积,对全球气候和生态系统都有着至关重要的影响。

海洋中的洋流就像一条条巨大的输送带,将热量从一个地方带到另一个地方。

例如,北大西洋暖流就给欧洲西北部带来了温暖湿润的气候,使得那里的冬天相对温和。

地球15个事实:⼀天真的是24⼩时吗?1、⼀天永远会是24⼩时吗?10多亿年前,地球的⼀天只有18⼩时,地球⾃转越来越慢,今天的⼀天是24⼩时,据科学家估算,在遥远的未来,地球上的⼀天将会是960⼩时!⽽10亿年前,⽉球离地球更近,那时⼀个⽉才20天。

⽬前,⽉球仍以每年4厘⽶的距离远离地球。

2、地球的表⾯积是多少?地球的表⾯积是51010万平⽅公⾥。

3、地球上的沙漠⾯积多⼤?地球上约有三分之⼀的⾯积是沙漠,如果⼈类对⾃⼰的⾏为不加以约束,地球沙漠化会更加严重。

北⾮的撒哈拉沙漠是世界上最⼤的沙漠,是美国加利福尼亚莫哈韦沙漠的23倍。

4、地球内部温度有多⾼?每向地球⾥⾯⾛1公⾥温度就会增加摄⽒20度,据科学家推算,在地球的中⼼地区,温度⾼达摄⽒3870度。

5、河流是活的吗?当然,我们所说的“活”不是传统意义上的⽣命⽣长,但河流却像所有的有⽣命的⽣物⼀样有寿命。

它们出⽣后会慢慢长⼤,这是指在流域⾯积⽅⾯在扩⼤,然后随着年龄的增长也会死亡。

6、每秒钟发⽣多少次闪电?也许你现在所在的地⽅晴空万⾥,但别的地⽅却在雷⾬交加,据科学家测算,平均每秒钟会发⽣100次闪电,不过这只是击中地⾯的闪电。

任何⼀分钟⾥,围绕着我们的地球都有1000多次雷暴,引起6000多次闪电,它们中的许多只发⽣在云层⾥。

7、岩⽯会在⽔中漂浮吗?⼈们⼀定会觉得这是⼀个古怪的问题,岩⽯怎么会漂浮起来呢?其实这是⼀个事实。

当⽕⼭爆发时,熔岩中分离出来的⽓体会产⽣⼀种被称为浮⽯的岩⽯,这种岩⽯⾥⾯有许多⽓泡,所以它们能在⽔中漂浮。

8、岩⽯会⽣长吗?是的,岩⽯会⽣长。

有⼀种铁锰岩⽯在海底的⼭脉中⽣长,这种岩⽯壳慢慢地吸收海⽔中沉淀的矿物质,每100万年增长约1毫⽶,⽽⼈的⼿指甲在两周的时间⾥就会长出这么多。

9、世界上最⼤的湖是哪个?就⾯积⽽⾔,⾥海是世界上最⼤的湖,它位于东南欧和西亚之间。

10、如果南极的冰盖融化,海平⾯到底能升⾼多少?南极洲的冰盖占地球上冰的存量的近90%,地球上淡⽔量的70%就储存在南极冰盖中。

时间的测定,与“真太阳时”“平太阳时”“恒星时”大家好,这里是三飞科学探索,三飞带你探索未知!今天我们来看看“时间”的测定。

太古时期,人类在长期的实践活动中,就忠受到外界事物在不断变化着、运动着。

事物总是从一个状态发展到另一个状态,各种事件的发生也有先有后。

这样,在人的头脑中便逐步形成了“时间”的概念。

而生产的发展又使人们需要计量时间。

日常生活中,对人们的活动影响最大的莫过于昼夜的交替和四季的变化了。

昼夜的交替使人产牲了“日”的概念,并采用“日”作为计量时间的单位。

特别是农业生产的需要又促使人类根据四季的更迭制定了更长的计量时问的单位一一“年”。

年、日之间的月最初也是根据月亮的盈亏圆缺来确定的。

既然时间概念的形成以及它的单位都是以天文现象为依据,用天文方法来测定时间当然是不言而喻的了。

假如没有钟表,而要估计一下时候的话,谁都懂得,白天可以根据太阳来估计。

在晚间,有经验的老农和牧民,也会从一些著名的亮星的位置,估计出大致的时间。

文艺作品中在写冬天的夜晚时,常常用“三星(猎户座的“腰带”)当头”或“三星偏西”来描绘。

每当夜深人静、万籁俱寂的时候,辛勤劳动了一天的人们早已入了梦乡。

而天文学家却在忙碌地用中星仪、等高仪、天顶筒等仪器、仔细观测星星的位置来测定时间。

现在根据天文观测,所确定的时间,可以准确到百分之一秒,甚至更高。

要说明的是,天文学家们直接测定的是恒星时,和一般钟表走的时间一一太阳时还不大ー样,但两者有精确的公式可以换算。

近年来,由于科学技术的飞速发展,人们找到了更准确的时间单位一一原子振荡频率,它比牠球自转更加稳定、精确,因此从1967年起,国际上已用原子时作为时间单位,它一秒钟的长度是绝原子振荡9,192,631,770次的时间。

我们常说的一天,可以理解为太阳从正午(或日出、日没)到下一次正年(或日出、日没)的时间间隔。

不过,严格说起来,这个时间间隔叫一“真太阳日”,它并不等于地球自转一周所需的时间。

为什么一天是24小时

因为地球自转一圈需要24小时,所以24小时就是一天。

据专家表示,24小时的分法,大概是根据古埃及人的计时法流传下来的。

而且,这个24小时的分法和中国人的12时辰有异曲同工之妙。

为什么分得这么零碎呢?据推测,这是由于24是50以内约数最多的数字之一,可以均分为2份、3份、4份、6份,很方便使用。

当然,随着人类科技的进步,计时也越来越精确。

根据计算,地球公转一周的时间并不是正好24个小时,而是23分56分4秒。

起点在凌晨,因为是在深夜,方便区别,一觉起来就跨过了一天,如果在白天交界,那就不好表达了。

学易者要上知天文,看看二十八宿一天内的大致运动规律今天开始,我会用最简单的道理,最朴实的语言,让大家上知天文下知地理。

宇宙浩渺,银河系中有太阳系,太阳系中有太阳、地球,跟银河系相比,地球连尘埃都算不上。

太阳是恒星,所谓的恒星就是自己能发光发热,晚上才能被人看见,我们所说的三垣二十八宿都属于恒星,并且短时相对位置不变动,所以我们称之为恒星。

注意,是恒星它们相对位置短时不变,地球上看,其实它们是无时不刻在变动,除了北极星,因为地球在自转。

而地球是行星,行星是围绕恒星公转的,与地球一起围绕太阳转的有八大行星,而最容易被我们在地球上观测到的就是金木水火土五星,金水两星在地球内侧,木火土在外侧。

月亮是地球卫星,绕行星转的就叫卫星,我们地球天然的卫星只有一个,那就是月亮,人造卫星就太多了。

星系中的参数都是天文数字,距离只能用光年来表示,一光年差不多是九万亿公里,想想都害怕,时间参数也是,我们地球的寿命已经45亿年了。

所以面对太阳系,我们几千年的文明时间不值一提,所以几千年前的星空跟现在没有多大区别,除非是天文学家,才能仔细分辨其中的变化。

好了,开始说到仰观天象了,整个银河系其实哪个星球都运动,我们生活在地球上就如坐在一艘巡天的船上看四周的风景,看宇宙各恒星与我们相对位置的变化。

坐地日巡八万里,巡天遥看一千河。

古代只能用肉眼观察天象,并以此来找方位,白天出太阳,晚上亮星星,这是千万年的规律。

肉眼能看到相应的天象,必须满足下面的条件。

第一,观察的星球一定要在地平线以上,太阳没升起来你看不到,月亮没升到天空你也看不到,星星也是如此,二十八宿也是如此。

第二,星的亮度要足够,肉眼才能看得到,天文中把星的亮度分等级,六等以上才能肉眼分辨,数字越小亮度越大,像太阳和月亮都是负数,所以非常亮。

在古代,天文学家也只能找到一千多颗恒星,而银河系有数万亿颗,就是亮度不够你看不到,只能看到一带的银河。

第三,不能被大气层所干扰,比如乌云满天,大雨滂沱,你是看不到什么的,有时云彩和大气折射也影响很大。

一天真的是24小时吗?

——附:对太阳日恒星日的经典解答地球是一个不发光也不透明的球体,所以在同一时间里只有面朝太阳的半球处于白昼,由于地球的自转,就产生了昼夜交替现象。

那么一个昼夜交替过程的结束,也即从今天正午12:00太阳高高在上算起,到明天正午12:00太阳又位于相同位置时,地球是否真正自转了一周?时间是否正好是24小时呢?

笼统的说,地球自转的周期是1日,而地球自转周期的度量,需要在地外的天空中寻找到一个超然于地球自转的参考点。

因为我们应该要知道,怎样才能确定一个物体旋转了一周,假如你现在开始自己旋转,你怎么确定你自己转了一圈呢?你肯定要找到一个参照物,比如你面前有一堵墙,那么你旋转过后必须同样面对那堵墙,你才能确认你转了一圈。

如果你没有那堵墙或者其它的参照物,你是绝不可能知道自己转了多少圈的。

又或者那堵墙或者你找到的那个参照物其本身也是在运动的,那就更麻烦了。

总之,确定地球自转的周期也一样,需要在地外找到一个参照物。

因为参照物的不同,地球自转测得的周期也不同,主要有三种,它们分别是恒星日(以地外遥远的某一恒星作参考点)、太阳日(以太阳作参考点)和太阴日(以月亮作参考点),在这三“日”中,只有恒星日是地球自转的真正周期。

一、太阳日与恒星日

大家知道,地球的运动是复杂的,其在自转的同时,还绕太阳公转。

现为弄清问题,我们先假想将地球变为一正方形。

从北极上空

看地球,地球呈逆时针旋转,并自西向东绕太阳公转,如图所示:

以某一遥远恒星作为参照点,因恒星与地球距离太遥远,此时恒星到达地球的光可近似看作是平行光,也就是说,地球在甲、乙、丙三处的正上方看到的恒星其实是同一颗恒星。

地球在甲处时,恒星在A点正上方,及至地球自转并公转到乙处时,恒星又一次出现在A 点正上方。

可见,地球以恒星作参照系真正自转了一周,所以恒星日是地球自转的真正周期。

而以太阳作为参照点发现,地球在甲处时,太阳在A点正上方,当地球自转并公转到乙处时(已经真正自转了一周),太阳并不在A

点正上方,当地球继续自转并公转到丙处时(此时地球已自转一周多了),太阳才又正好处在A 点正上方,即以太阳作参照,地球完成了一个昼夜交替。

下面我们把假想的正方形地球还原为球形地球,道理是一样的。

由此可见,“太阳日指的是地球上日夜交替的周期,而恒星日指的是地球真正自转的周期,太阳日要比恒星日长”,那么太阳日到底有多长呢?

二、从世界时到协调世界时

世界时是以地球自转为基准的,人们在生活中,总是以24小时

表示太阳日的长度。

由此可知,“太阳日为24小时,而恒星日时间要短,为23时56分4秒”,也即地球上日夜交替周期确为24小时,是人为规定的,而地球真正自转周期则为23时56分4秒,但自从石英种问世后,地球自转的不均匀性逐渐暴露出来(3月份自转最慢,一天时间最长,超过24小时,8月份自转最快,一天时间最短),这种不均匀性给许多需要高精密时间的部门带来了极大烦恼,于此,国际上对世界时作了一系列修订。

原子时是由原子种导出的时间,它以物质内部的原子运动为基准,是空前的精密系统,原子时的秒长有极高稳定性,但它的时刻却没有实际的物理意义。

与此相反,世界时的秒长虽不固定,但它的时刻对应于太阳在天空中的特殊位置,比如正午时刻,太阳总是位于当地的子午线上,这不仅同日常生活息息相关,而且对于高科技工作也有着实际应用价值。

协调时间时是目前我们用的标准时间。

在人们的生活和工作中,需要世界时的时刻,而精密校频等测量,则要求有稳定的时间间隔,即原子秒长。

时间服务部门为同时满足性质迥异的两种要求,需要寻找一个两全齐美的办法,最终是物理学家向天文学家作了让步,这就是说,“地球钟”不能随意拨动,只好拨动原子钟,让它尽量靠近地球钟,这种办法,保持“秒长均匀”(日常生活中一秒钟代表多长时间,来源于原子秒长),又达到“时刻接近”(每天的日夜交替时间仍规定为24小时),实际上是原子时的秒长与世界时的时刻相互协调的产物,故称为协调世界时。