部编版七上《〈世说新语〉二则》课文详解

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:4

七年级上册的世说新语二则是一篇寓言故事,通过两个小故事进行讲解。

第一个故事是关于一个农夫和一个狐狸的对话,农夫被狐狸蒙骗,失去了自己的鸡。

第二个故事则是一只猎户和一只猎狗之间的对话,猎户培养猎狗的目的是为了狩猎野兔,但最终却被猎狗背叛。

这篇课文深受学生喜爱,因为它不仅有趣,而且富有启发性。

这篇文章的广度非常宽泛,它讲述了农夫和狐狸、猎户和猎狗之间的互动。

从中我们可以看到人与动物之间的关系,以及人性中的善恶和智慧。

通过对这些故事的深入分析,我们可以更好地理解人与动物之间的相互影响,以及人类的行为如何受到自然规律的约束。

在第一个故事中,农夫和狐狸之间发生了一场智慧斗争。

狐狸以巧言取人,最终诱骗农夫把鸡送给了它。

这个故事告诉我们,要提高警惕,不要轻易相信别人。

同时也反映了人性中的善良和易受骗的一面。

而在第二个故事中,猎户和猎狗之间的关系则是主仆关系,但猎狗最终还是背叛了猎户。

这个故事告诉我们,在人与动物之间的关系中,往往是动物本能的一面占据了上风,而人则需要通过自身的智慧和善良去约束和引导动物。

同时也反映了人类对自然的驯化和野性的束缚。

在这篇课文中,作者通过两个小故事,让我们看到了人与动物之间的关系,以及人性的善恶和智慧。

这种寓言故事的深刻内涵和启发性,使其成为了一篇具有价值的文章。

在我个人看来,这篇课文故事内容丰富,深刻展现了人性和动物性的对比,以及人与自然之间的互动关系。

从故事中我们可以学到许多道理,对我们的成长和人生也有很大的启发意义。

希望学生们能够通过这篇课文,能够更好地理解人与动物之间的关系,并且在日常生活中能够更加理性地对待和处理这种关系。

希望我的文章对你有所启发,也希望你能够通过这篇课文,深入思考人与动物之间的关系,以及人性的智慧和善恶。

祝你学习进步!这篇七年级上册的世说新语二则故事,通过两个小故事进行讲解。

第一个故事是关于一个农夫和一个狐狸的对话,农夫被狐狸蒙骗,失去了自己的鸡。

第二个故事则是一只猎户和一只猎狗之间的对话,猎户培养猎狗的目的是为了狩猎野兔,但最终却被猎狗背叛。

部编版七年级上册语文第8课《世说新语》二则课文原文及教案部编版七年级上册语文第8课《世说新语》二则课文原文及教案.咏雪翻译在一个寒冷的雪天,谢太傅开家庭集会,跟子侄辈谈论诗文。

不久,雪下得很大,谢太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”胡儿说:“把盐撒在空中差不多可以相比。

”谢道韫说:“不如说是柳絮随风舞动的样子。

”太傅高兴得笑了起来。

她是谢安大哥谢无奕的女儿,也是左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期行翻译陈太丘跟一位朋友相约同行,约定的时间是正午。

正午已过,(友人)没到,太丘不再等候就走了。

太丘走后,(友人)才来。

陈元方那年七岁,正在门外玩耍。

友人问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等您很久没来,他已经走了。

”朋友便生气了:“不是人哪!和别人相约同行,(却)把别人丢下,自己走了。

”元方说:“您跟我爸爸约好正午走,您正午不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

”友人感到惭愧,下车拉元方,元方走进自己家的大门,不回头看。

教案1、积累文言字词,掌握“俄而、欣然、拟、未若、乃、期、委、去、引、舍、顾”等词在特定语境中的词义。

2、背诵两篇短文。

3、结合注释,运用工具书,疏通文句,理解文意。

4、结合文中人物的语言和动作的语句进行品味,理解人物形象的性格特点。

5、教导人们做人要方正,诚实守信,以礼待人,言辞要高雅。

【教学重点】1、把握本文语言简练、辞意隽永,以叙为主的特点。

2、背诵课文。

【教学难点】1、谢太傅对两种不同的咏雪佳句到底有何评价?2、元方批评父友失信、无礼,最后却“入门不顾”,是否有失礼仪?【教学方法】1、诵读法。

学生初步接触文言文,理解起来有一定难度,在充分诵读的基础上,读顺句子,读懂文意。

2、讨论法与点拨法相结合。

这两则短文都是叙事性的,但其中又包含着可议论的内容,这正是《世说新语》记事的特点。

我们应按照古为今用的原则来处理这篇课文,这就是利用它来发展学生的思维,多方讨论,交流看法,如《咏雪》中,你认为哪个比喻更好?《陈太丘与友期》中,元方“入门不顾”是否无礼?师生互动与学生互动结合,自主合作探究与点拨相结合,提高教学效率。

《<世说新语>二则》文本解读1.时代背景魏晋是一个动乱的年代,也是一个思想活跃的时代。

新兴门阀士夫阶层社会生存处境极为险恶,同时其人格思想行为又极为自信风流潇洒、不滞于物、不拘礼节。

士人们多独立特行,又颇喜雅集。

正是在这个时代,士夫们创造了影响后世的文人书法标杆,奉献了令人模范景仰的书圣,“竹林七贤”,即阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎,在生活上不拘礼法,常聚于林中喝酒纵歌,清静无为,洒脱倜傥,他们代表的“魏晋风度”得到后来许多知识分子的赞赏。

2.文题阐释在《咏雪》一文中,魏晋时的名门大族谢家的大家长谢安把子侄辈聚集起来,一起来谈论诗文,这件事本身就很有意思,试想我们现在的家庭,倘若一大家人聚集在一起,谈论的必是些家长里短,孩子的成绩,大人的工资,如此而已,然而,谢家的人聚集在一起,讨论的问题是:大雪纷纷扬扬落下来像什么?魏晋人物尚清谈的高致,只此可见一斑。

至于子侄们的两个回答,有人认为“撒盐”喻好,有人认为“柳絮”喻好。

就连对谢太傅的“大笑乐”也有不同的理解:有人认为谢太傅对两个答案都表示满意,所以“笑乐”,也有人认为谢太傅在“笑”前喻而“乐”后喻,还有些人认为谢太傅只是为“柳絮”一喻而“笑乐”。

不管谢太傅为何“笑乐”,但从《世说新语》的编撰者的态度来分析的话,后面又专门介绍了谢道韫的身份,想必觉得“柳絮”一喻更佳。

但不管这两个答案中哪个更佳,我们更应该关注的是这件事和这些人本身的可爱,而不是非要去探索一个优劣。

我觉得魏晋人士的可爱,其实在《陈太丘与友期》这段文字中得到了更好的体现。

在以往的教学中,我们往往把陈太丘之友塑造成一个不讲诚信又没有礼貌(虽然知错能改)的粗俗形象,但其实这位友人的形象并非那么不堪。

首先当友人看到7岁的小孩陈元方的时候,是用很有礼貌的词语在问他“尊君在不”,“尊君”是个敬辞,用在这么小的一个晚辈小孩身上,可见这位友人是懂礼貌的。

然后当友人听闻了陈太丘已经舍自己而去的时候,想必忘记了自己虽然来寻了陈太丘,但时间上已经过了,他想必也是个暴脾气,张口便骂“非人哉”,这也和当时名士们不拘礼法任意而为有关。

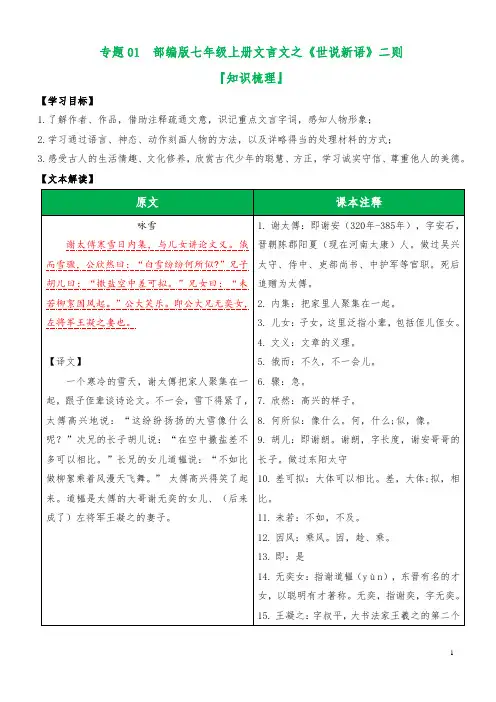

专题01 部编版七年级上册文言文之《世说新语》二则『知识梳理』【学习目标】1.了解作者、作品,借助注释疏通文意,识记重点文言字词,感知人物形象;2.学习通过语言、神态、动作刻画人物的方法,以及详略得当的处理材料的方式;3.感受古人的生活情趣、文化修养,欣赏古代少年的聪慧、方正,学习诚实守信、尊重他人的美德。

【文本解读】一、助读资料1.文题解读“咏雪”即歌咏白雪,题目概括了文章的内容,揭示了文章的线索。

“陈太丘与友期行”,即陈太丘与朋友相约同行,概括交代了故事的起因。

2.作者简介刘义庆(403-444),字季伯,彭城(今江苏徐州)人,南朝宋文学家。

宋武帝刘裕之侄,袭封临川王。

他爱好文学,广招四方文学之士,聚于门下,组织文人编写《世说新语》。

3.知识链接《世说新语》《世说新语》又名《世语》,由刘义庆组织编写,是我国最早的一部文言志人小说集。

全书原8卷,今传本3卷,分为德行、言语、政事、文学、方正、雅量等36门,主要记述了自汉末到东晋时期士大夫的言谈、逸事。

鲁迅称之为“名士底教科书”。

志人小说志人小说是中国古典小说的一种,指魏晋六朝时期流行的专记人物言行和人物传闻逸事的一种杂录体小说,又称清谈小说、逸事小说。

代表作为《世说新语》。

志人小说有以下几方面的艺术特点:①以真人真事为描写对象;②篇幅简短;③善于运用典型细节描写和对比衬托手法,突出刻画人物某一方面的性格特征;④语言简练朴素、生动优美,言简意丰。

二、基础知识(一)通假字(二)古今异义与儿女讲论文义(三)词类活用(四)特殊句式三、主题思想《咏雪》通过写谢太傅在家中与子侄辈咏雪一事,表现了谢道韫的文学才华,同时也透出一种家庭生活的雅趣和文化的传承。

《陈太丘与友期行》讲述了七岁儿童陈元方的故事,表现了他小小年纪就明白事理、落落大方,同时也告诫人们做事要讲诚信,为人要方正。

四、写作特色《咏雪》叙事简约,意蕴含蓄。

本文篇幅简短,语言精练,只是客观地将谢家儿女咏雪一事的始末写出,作者没有表明自己的态度,只是在最后补叙了谢道韫的身份,但作者的情感倾向却蕴含在叙事中。

七年级上册世说新语二则课文讲解

《世说新语》是南朝宋的刘义庆组织编写的笔记小说,是我国最早的一部文言志人小说集,记录了汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

其中《咏雪》和《陈太丘与友期行》两篇被选入《人教版七年级语文上册》的第六单元第25课。

《咏雪》这篇文章言简意赅,它用“寒雪”“内集”“欣然”“大笑乐”等词语营造了一种欢快、融洽的家庭气氛,表现了主人公谢道韫的聪慧、善于吟诗作对,以及与家人的关系十分和谐。

而当父亲问“白雪纷纷何所似”时,她回答“未若柳絮因风起”,这句话体现了她对诗句的独特理解和敏锐的观察力。

《陈太丘与友期行》这篇文章讲述了陈太丘和朋友相约出行,因朋友未能按时到达,陈太丘独自离开的故事。

文章通过对话的形式,生动地描绘了陈元方和友人的辩论,以及元方的有理有据的回答。

在面对父亲的友人对自己的无理时,年仅七岁的元方能够以礼待人并沉着冷静地反驳,展现了其过人的智慧和良好的教养。

这两篇文章都是用简洁的语言描述了古代士大夫的生活和思想,尤其是突显了他们的智慧和教养。

同时,这两篇文章也是中国传统文化的重要组成部分,对于我们了解古代文化

和历史有着重要的价值。

七年级上册语文课本中的《世说新语》是一本收录了晋朝文学家刘义庆所编撰的语录类著作,内容涉及了晋代社会风貌、人物品格和交际方式等方面,对于了解古代社会文化有着重要的参考价值。

下面将介绍七年级上册语文《世说新语》中的两则内容:一、《近臣》——“杀人不是父母,禽兽不如。

”1.1 何为近臣?在古代社会中,皇帝身边的官员称为近臣,他们直接侍奉在皇帝左右,对于国家政务有着重要的影响力和决策权。

1.2 “杀人不是父母,禽兽不如”意味着什么?这句话体现了古代人们对于近臣身份的看重和其应尽的责任。

它意味着近臣要谨守职责,以忠诚、正直的态度为国家社稷谋福利,不得为了私利而伤害他人,更不能辜负人民的期望和皇帝的信任。

二、《文声》——麦中根刻刽2.1 何为“文声”?在《世说新语》中,“文声”是指人的文采和为人之声誉,具体含义是指一个人或一种行为所传达出来的卓越品质和美好形象。

2.2 麦中根刻刽的故事麦中根是东汉末年的一位文学家,他立志学问,著文认真。

刻刽是当时的一种惩罚方式,将罪犯的名字刻在光草的竹片上,这样的惩罚可以让人永远铭记罪犯的耻辱。

以上两则《世说新语》的内容为我们呈现了古代我国社会风貌和人物品格。

通过学习和理解其中的故事,我们能够更好地了解古代社会的伦理道德和人文风貌,也能够在今天的社会生活中借鉴古代人的智慧和品格,成为更好的人。

世说新语中的两则内容,给我们带来了古代社会风貌和人物品格的深刻理解。

这些故事不仅可以让我们了解古代的伦理道德和人文风貌,也可以在今天的社会生活中为我们提供借鉴和启示。

我们来谈谈《近臣》中的故事和内容。

在古代社会中,近臣是皇帝身边的官员,他们的地位尊贵,对国家政务有着重要的影响力和决策权。

这也意味着他们需要承担更多的责任和义务。

“杀人不是父母,禽兽不如”这句话告诉我们,作为近臣,他们要以身作则,忠诚为国家效力,不能为了私利而伤害他人,更不能辜负人民的期望和皇帝的信任。

这也提醒我们,在今天的社会生活中,身为公职人员或领导者的我们,应该秉持公平正义,以身作则,对待他人要真诚宽容,不得违背伦理道德,不得利用职权谋求私利,更不能伤害他人的利益。

部编版七上《〈世说新语〉二则》课文详解课前预习一、文学常识《世说新语》是魏晋南北朝时期“笔记小说”的代表作,是我国最早的一部文言志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

其语言以精炼含蓄、隽永传神见长,善于以小见大,通过生活细节的描写来表现人物个性。

二、作者简介刘义庆(403一444),南朝宋文学家。

宋宗室,袭封临川王。

他“性简素,寡嗜欲”,爱好文学,广招四方文学之士,聚于门下。

知识重点一、全文展示咏雪谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

陈太丘与友期行陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

二、主题概述《咏雪》:借咏雪赋诗的故事,赞美了谢道韫的才情和聪慧,同时也透露出一种生活的雅趣。

《陈太丘与友期行》:讲述了七岁儿童陈元方的故事,表现了他小小年纪就聪慧过人、明白事理,同时,从另一个侧面告诫我们做人做事要讲诚信、懂礼貌。

三、文言知识积累(一)通假字尊君在不(“不”同“否”)(二)古今异义1.与儿女讲论文义古义:泛指小辈,包括侄子侄女;今义:专指子女。

2.未若柳絮因风起。

古义:趁,乘;今义:因为。

3.太丘舍去古义:离开;今义:从所在地到别的地方。

4.与人期行古义:约定;今义:预定的时间。

5.相委而去古义:舍弃;今义:把事情交给别人去做,委任。

6.下车引之古义:拉,牵拉;今义:引导。

(三)词类活用1.门外戏(名词作状语,在门外)2.友人惭(意动用法,对……感到羞愧)(四)重要虚词1.乃去后乃至(副词,才)2.而相委而去(连词,表承接,不译)3.之下车引之(代词,指陈元方)(五)特殊句式1.判断句左将军王凝之妻也。

部编版七年级上册语文第8课《世说新语》二则教案在教学工开展教学活动前,很有必要精心设计一份教案,编写教案有利于我们科学、合理地支配课堂时间。

如何把教案做到重点突出呢?下面是由我给大家带来的部编版七年级上册语文第8课《世说新语》二则教案,一起来看看吧!《世说新语》二则课文原文咏雪谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

翻译在一个寒冷的雪天,谢太傅开家庭集会,跟子侄辈谈论诗文。

不久,雪下得很大,谢太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”胡儿说:“把盐撒在空中差不多可以相比。

”谢道韫说:“不如说是柳絮随风舞动的样子。

”太傅高兴得笑了起来。

她是谢安大哥谢无奕的女儿,也是左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期行陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不(通“否”)?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

翻译陈太丘跟一位朋友相约同行,约定的时间是正午。

正午已过,(友人)没到,太丘不再等候就走了。

太丘走后,(友人)才来。

陈元方那年七岁,正在门外玩耍。

友人问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等您很久没来,他已经走了。

”朋友便生气了:“不是人哪!和别人相约同行,(却)把别人丢下,自己走了。

”元方说:“您跟我爸爸约好正午走,您正午不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

”友人感到惭愧,下车拉元方,元方走进自己家的大门,不回头看。

《世说新语》二则语文教案【教学目标】1、积累文言字词,掌握“俄而、欣然、拟、未若、乃、期、委、去、引、舍、顾”等词在特定语境中的词义。

2、背诵两篇短文。

3、结合解释,运用工具书,疏通文句,理解文意。

【精选】部编版七年级上册语文第二单元第8课《世说新语两则》课文重要知识点讲解一、相关资料《世说新语》,古小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈,逸事,是六朝志人小说的代表作。

古代小说所记大多是传闻逸事,以短篇为主。

在写法上一般都是直叙其事,不作任何夸饰。

《世说新语》在众多志人小说中以语言简练、辞意隽永著称,对后代笔记体作品的影响颇大。

《世说新语》按内容分为36篇。

《咏雪》被编入书中《言语》篇;《陈太丘与友期行》被编入书中《方正》篇。

二、课文翻译【原文】:陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

【注释】:期:约定。

至:到。

舍去:丢下(他)而离开。

舍,舍弃。

去,离开。

乃:才。

【译文】:陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午时分碰头。

(那朋友)正午已过还没到,太丘丢下(他)而离开,太丘走后,那人才到。

【原文】:元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”【注释】:时年:那年。

戏:玩耍。

尊君在不:令尊在不在?尊君,对别人父亲的尊称。

不,同“否”。

【译文】:太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩耍。

那人问元方:“令尊在不在?”元方答道:“等您好久都不到,他已经走了。

”原文:友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”【注释】相委而去:丢下我走了。

相,表示动作偏指一方。

委,舍弃。

【译文】:那人便发起脾气来说:“真不是人!跟别人相约同行,却丢下我走了。

”元方说:“您跟我父亲约定的时间是正午。

您正午不到,就是不讲信用;对着人家儿子骂他的父亲,就是失礼。

”【原文】:友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

【注释】惭:感到惭愧。

引:拉,牵拉。

顾:回头看。

【译文】:那人感到惭愧,便从车里下来,想拉元方。

元方头也不回地走进了自家的大门。

三、问题解疑1.“非人哉! 与人期行,相委而去”说明了什么?陈太丘的这位朋友,自己言而无信,失了约不自我反省,反而责怪别人,说明他不但无信,而且无礼。

七年级语文上册第八课《〈世说新语〉二则》课文解析第8课《〈世说新语〉二则》《世说新语》是南朝时期所作的文言志人小说集,坊间基本上认为由南朝刘义庆所撰写,也有称是由刘义庆所组织门客编写。

又名《世说》。

其内容主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事。

《世说新语》是中国魏晋南北朝时期"笔记小说"的代表作,是我国最早的一部文言志人小说集。

它原本有八卷,被遗失后只有三卷。

二、写作背景《世说新语》的编纂成书固然与刘宋家族对魏晋风流的喜好和社会各层人士对魏晋风流的追慕有关,然而刘义庆之所以对魏晋士人情有独钟化大气力与其门客共襄盛举还有他个人身世的内在原因。

刘义庆是宋武帝刘裕的侄子,袭封临川王,刘裕对其恩遇有加。

公元424年宋文帝刘义隆即位,刚登基便先后杀了徐羡之、傅亮、谢晦等拥立功臣。

宋文帝性情猜忌狠辣,因为担心自己重蹈少帝被弑的悲剧,严格控制并杀戮了大量功臣和宗室成员,这其中就包括名将檀道济。

刘义庆《世说》的编纂时间大约在公元439年至440年刘义庆任江州刺史期间,这两年间有两件事情值得注意。

一是元嘉十六年刘义庆在担任江州刺史时招揽了许多文人,"太尉袁淑,文冠当时,义庆在江州,请为卫军咨议参军;其余吴郡陆展、东海何长瑜、鲍照等,并为辞章之美,引为佐史国臣" ,按照《世说》一书成于刘义庆及其门客众手的说法,这是《世说》编纂的恰当时机;二是元嘉十七年刘义庆调任南兖州刺史,前来接任他江州刺史职位的正是遭到贬斥,被解除司徒录尚书事要职的刘义康。

兄弟二人在江州见面后的悲恸情绪受到文帝刘义隆的责怪。

这些都与刘义庆对处境危难并因此寻求在魏晋文人的精神气质中得到化解和超脱,因而与编纂《世说》一书紧密相关。

三、字词《咏雪》谢太傅:即谢安(320年-385年),字安石,晋朝陈郡阳夏(现在河南太康)人。

做过吴兴太守、侍中、吏部尚书、中护军等官职。

死后追赠为太傅。

内集:家庭聚会。

儿女:子侄辈。

七年级上册世说新语二则课文讲解世说新语是中国古代一部以言论为主的政治言论体,以记录、整理东晋时期名士的言谈为主要内容。

在世说新语的内容中,既有史实,又有虚构,但不管真实与否,这些言论依然对后世产生了深远的影响。

下面我们将对世说新语中的一则课文进行讲解。

课文:慕融为荆州刺史,辞世临终,诏杀鸡持之。

鸡至而遗其股曰:“至者死耳,与余何有?”于此可观慕融之志节。

慕融(? — 300年),字德操,吴郡呉縣(今江蘇蘇州)人。

曹魏末年蜀汉被东吴攻灭,魏国将领郭淮被杀,江陵、荆州也被占领。

当时慕融担任荆州刺史。

在慕融的一生中,他以忠诚正直闻名于世,所以辞世前的临终之际,他下令杀鸡以示自己的深情厚谊和志节。

在这则课文中,通过慕融临终前的行为可以窥见他的志节。

他并非害怕死亡,而是希望能以此行为表现自己的坚毅和气节。

这种坚毅和气节的品质在古代被视为儒家思想中的重要价值观,而慕融也正是凭借这种品质得到了后人的尊敬和钦佩。

在中国古代文化中,忠诚正直是非常重要的品质。

慕融作为一位身怀家国情怀的政治家和军事领袖,坚守初心,保持忠诚正直的品格,不仅在当时得到了江陵、荆州的百姓的尊重和爱戴,也给后人留下了深刻的印象。

无论是在古代还是在现代,忠诚和坚持正义的品质始终是受人尊敬的。

慕融在临终之际仍以杀鸡遗其股来表达自己的志节,并不仅仅是一种仪式和表演,更多地是一种对自己坚守忠诚正直品质的体现。

总的来看,这则课文通过慕融临终前的一次行为,折射出了当时社会对于忠诚正直的崇尚,也反映了慕融这位政治家的高尚品格和为政务实之风。

这在一定程度上也启示了我们现代人要坚守初心,保持正直,忠诚待人,做一个有担当、有志节的人。

通过对这则课文的讲解,我们更深刻地了解了中国古代政治家的高尚品质与人格风范。

慕融以其忠诚正直的品质,成为了古代社会的楷模,同时也给我们现代人树立了一个崇高的榜样。

希望我们在日常的生活中也能够牢记慕融的品质,努力践行忠诚正直的品格,为社会和家庭带来更多的正能量。

语文七年级上册世说新语二则一、文学常识。

2. 作者刘义庆。

二、课文内容。

- 原文及翻译。

- 原文:谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

- 翻译:一个寒冷的雪天,谢太傅把家里人聚集在一起,跟子侄辈谈论文章的义理。

不久,雪下得急了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐大体可以相比。

”他哥哥的女儿谢道韫说:“不如比作柳絮乘风满天飞舞。

”太傅高兴得大笑起来。

(谢道韫)就是谢太傅大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。

- 重点字词解释。

- 内集:把家里人聚集在一起。

- 儿女:子女,这里泛指小辈,包括侄儿侄女。

- 文义:文章的义理。

- 俄而:不久,一会儿。

- 骤:急。

- 欣然:高兴的样子。

- 差可拟:大体可以相比。

差,大体。

拟,相比。

- 未若:不如,不及。

- 内容分析。

- 人物形象。

- 谢太傅:家庭氛围的营造者,他在寒雪日组织家庭聚会,与晚辈讲论文义,可见他对家族文化教育的重视,同时他对晚辈的回答能欣然大笑,表现出他的和蔼可亲、善于引导晚辈思考。

- 谢朗(胡儿):他的回答“撒盐空中差可拟”,将雪比作盐,虽然比较质朴,但也显示出他具有一定的观察力和想象力,能够从盐的白色和下落的状态联想到雪。

- 谢道韫:她的回答“未若柳絮因风起”更为精妙。

把雪比作柳絮,不仅颜色相似,而且柳絮随风飘舞的轻盈姿态更能体现出雪花纷飞的动态美,表现出她的聪慧、才思敏捷和文学素养较高。

- 主题思想。

- 本文通过谢家子弟咏雪一事,展示了古代家庭文化生活轻松和谐的氛围,同时也表现了谢道韫的文学才华和聪明机智。

- 原文及翻译。

- 原文:陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

部编版七上《〈世说新语〉二则》课文详解

课前预习

一、文学常识

《世说新语》是魏晋南北朝时期“笔记小说”的代表作,是我国最早的一部文言志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

其语言以精炼含蓄、隽永传神见长,善于以小见大,通过生活细节的描写来表现人物个性。

二、作者简介

刘义庆(403一444),南朝宋文学家。

宋宗室,袭封临川王。

他“性简素,寡嗜欲”,爱好文学,广招四方文学之士,聚于门下。

知识重点

一、全文展示

咏雪

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

二、主题概述

《咏雪》:借咏雪赋诗的故事,赞美了谢道韫的才情和聪慧,同时也透露出一种生活的雅趣。

《陈太丘与友期行》:讲述了七岁儿童陈元方的故事,表现了他小小年纪就聪慧过人、明白事理,同时,从另一个侧面告诫我们做人做事要讲诚信、懂礼貌。

三、文言知识积累

(一)通假字

尊君在不(“不”同“否”)

(二)古今异义

1.与儿女讲论文义

古义:泛指小辈,包括侄子侄女;今义:专指子女。

2.未若柳絮因风起。

古义:趁,乘;今义:因为。

3.太丘舍去

古义:离开;今义:从所在地到别的地方。

4.与人期行

古义:约定;今义:预定的时间。

5.相委而去

古义:舍弃;今义:把事情交给别人去做,委任。

6.下车引之

古义:拉,牵拉;今义:引导。

(三)词类活用

1.门外戏(名词作状语,在门外)

2.友人惭(意动用法,对……感到羞愧)

(四)重要虚词

1.乃

去后乃至(副词,才)

2.而

相委而去(连词,表承接,不译)

3.之

下车引之(代词,指陈元方)

(五)特殊句式

1.判断句

左将军王凝之妻也。

(“……也”表示判断)

2.省略句

①撒盐空中差可拟。

(完整句子应为“以撒盐于空中差可拟”)

②过中不至。

(完整句子应为“过中友不至”)

③待君久不至,已去。

(完整句子应为“家君待君久不至,已去”)

3.倒装句

①白雪纷纷何所似?(宾语前置,正常语序应为“白雪纷纷所似何?”)

②撒盐空中差可拟。

(状语后置,正常语序应为“空中撒盐差可拟。

”)

四、鉴赏品读

1.《咏雪》中哪些地方体现出了古人的家庭生活情趣?

从“寒雪日内集,与儿女讲论文义”可以看出谢安一家其乐融融的情景,屋外天寒雪骤,室内谈笑风生。

“公欣然”和“大笑乐”,可以看出谢安与子侄辈亲密无间的感情和把玩诗句的雅兴。

2.对于胡儿和谢道韫,你认为谢太傅更欣赏谁的才气?

文章结尾,谢太傅虽未对两人的优劣作任何点评,但从“公大笑乐”,以及最后补充交代谢道韫的身份,可看出谢太傅更欣赏的是后者的才气。

3.陈元方反驳“客”的话精彩在何处?

陈元方的反驳有三个特点。

首先是言简意赅,内容凝练。

“期日中”是前提,“日中不至”是无信,“对子骂父”是无礼,表述得很清楚;其次,条理清晰,有理有据,先说前提,再指出言而无信和无礼的表现,有根据,有结论;最后,用词讲究分寸,“无信”“无礼”义正词严,不失身份,也不过火。

4.友人的态度发生了怎样的变化?从中可以看出友人怎样的性格特点?

由“怒”到“惭”,走下车子拉元方,表明友人认识到了自己的错误。

体现了他知错能改的特点。

5.《陈太丘与友期行》一文给我们怎样的启示?

通过陈太丘的行为,我们知道了要做一个言而有信的人;通过元方的言行举止,我们知道了要做一个坚持原则的人;通过友人的行为,我们知道了要做一个知错就改的人。

而友人又作为一个反面教材告诉我们:办事要讲诚信,为人要方正,否则会失去朋友,失去友谊。

全文翻译

咏雪

在一个寒冷的下雪天,谢太傅把家人聚集在一起,与子侄辈谈论文章的义理。

不久,雪下大了,谢太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?”太傅哥哥的儿子谢朗说:“在空中撒盐大体可以相比。

”太傅哥哥的女儿谢道韫说:“比不上柳絮随风飞舞的样子。

”谢太傅高兴得笑了起来。

谢道韫就是谢太傅大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期行

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在正午。

过了正午友人还没有到,陈太丘不再等他而离开了,陈太丘离开后友人才到。

元方当时七岁,在门外玩耍。

友人问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您都没有到,他已经离开了。

”友人便生气地说:“不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。

”元方说:“您与我父亲约在正午。

正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂他的父亲,就是没有礼貌。

”友人感到惭愧,下车想去拉元方的手。

元方头也不回地走进了家门。