海参育苗过程中出现的问题及对策

- 格式:pdf

- 大小:128.73 KB

- 文档页数:2

海参养殖过程中四个常见问题的处理方法一、海参不下礁往往有三种情况:一是礁上饵料丰富,足够海参摄食,而礁上溶氧相对较高,所以海参会先摄食礁上饵料;二是水位过深(1.2米以上),底层溶氧较上层相差较大,海参也会不下礁;三是底质状况差,也会出现这种情况。

如何应对海参出爬后的常见问题,海参出爬阶段的主要管理工作有哪些?1.海参在摄食期间建议降低水位。

保证底层有较高的溶解氧。

而且降低水位会让水温回落的快,海参出爬较早;2.海参出爬前使用“海参底安”改底2~3次。

将池底沉积的有机质分解掉,既减少海参肿嘴、化皮的发病率,还可降低底层耗氧,促进海参生长。

3.发现海参有零星出爬后,使用“抗应激灵”降解底层氨氮等有害物质、提高海参的抗应激能力和抗低氧能力。

因为海参一夏天没摄食,此时海参的体质和免疫力都很低,外泼“抗应激灵”以保证海参较高的出爬率,延长海参的摄食时间,加快海参生长。

4.适当投喂配合饵料。

出爬后海参的摄食量比较大,一些放苗时间较大,苗种规格较大、放苗密度较高的池塘一般到后期海参就会没有足够的饵料,这时要有选择性投喂人工配合饵料。

勤观察,一定要仔细看海参够不够吃的,否则就会影响海参的生长速度。

但投饵的时候一定要坚持少量多餐,喂多了就易造成底臭,易造成海参慢性中毒。

5.在海参的摄食期间,尽量少换水或不换水, 保持水体稳定,减少进水对海参的刺激,加快海参生长,从而提高养殖效益。

6.有增氧机的池塘要多开增氧机,没有的要尽量创造条件安装增氧机。

海参耐低氧能力强,但溶氧越高,海参的生长速度会越快。

保证池塘充足的溶氧(5毫克/升左右),有利于加快海参生长。

二、海参越冬前处理降温来临时请使用”“鱼虾蟹参救星”“四黄应急金水”可有效防范降温带来的诸多问题。

上冻前请使用“科力碘”对水体进行一次消毒,用“海参池底安”对底质再进行一次。

三、海蛰放苗前应该做好哪些准备?答:清淤、消毒工作结束后圈内即可蓄水,时间选择在放苗前一个月以上。

春季网箱海参苗易出现的问题及处理近几年来因为网箱养殖海参苗周期短,养殖效益也很可观,所以海参圈里网箱安装的积极性较高。

但这种高利润也伴随着高风险,如果出了问题有可能就是一茬白养,严重的一茬(以500个网箱为例)会损失十几万元。

为了减少一些不必要的损失,在这里我们先分析一下春季化冰后,网箱参苗会遇到的一些主要问题及其处理方案。

一、“化皮”1、冻伤及饮淡水引起的“化皮”因为网箱及网吊子上面糊满草、藻类等造成网箱整体上浮,化冰期浮在上面的部分海参因为冻伤及表面淡水层会导致海参苗“化皮”。

处理方案:及时排淡水,打破水分层;人工晃动让漂浮严重的参苗掉到箱底;使用“新威灭”,容易使网箱上的脏东西掉落,起到通透网箱的作用。

图1 网箱上糊满水草与藻类2、应激引起的“化皮”化冰后不论是水温的不稳定、盐度的变化、进水水质的变化,都会给参苗带来强烈的应激,当苗体质较差伴随着各种应激就会导致参苗出现“化皮”现象。

处理方案:少量多次换水;使用“激活”5ppm,如果没有恢复好就同剂量再使用一次。

图2 海参苗出现大量“化皮”3、气泡病引起的“化皮”化冰前和化冰后的气压变化太大,造成海参苗出现气泡病,漂上水面,严重的出现肿嘴,最后会造成“化皮”。

处理方案:化冰期不要快速化冰(包括大窜水、打氧泵等),化冰后使用“激活”强化体质。

图3 化冰前图4 化冰后二、拖便因为封冰期较长,网箱内积累了大量的烂草及有机质,参苗摄食后症状轻的出现拖便现象,严重的会造成黑嘴、肿嘴。

处理方案:化冰后可以适当投喂“利苗多”+“利多精”,帮助分解烂草、有机质的同时,也会改善肠道提高消化吸收能力,加快参苗的生长。

图5 网箱内大部分粪便发长、发粘三、体质差封冰期时间较长,网箱糊死后网箱水环境越来越差,水体交换少;同时化冰后的温度、盐度等大幅度变化等多种原因都会造成海参体质越来越差(海参表现为不伸展、发黑、发硬等症状)。

处理方案:少量多次使用“底居安”改善底部环境,同时使用“激活”强化体质。

如何提高海参圈投苗前后的成活率

海参圈苗种成活率低的原因

投苗方式不当:

许多养户从经济实惠角度出发,喜欢秋季投放一斤4000-5000头苗种,并直接泼洒入塘。

幼小参苗,活力较差,不适应塘底环境,

成活率大打折扣。

另外,苗种运输时间,运输方式,投苗当天气候,投苗早晚时间等方法细节,也影响苗种成活率。

塘底环境不良:

苗种本身质量:

提高海参圈投苗前后的成活率的方法

1、选择质量好的苗种:常年选定育苗场生态健康养殖技术培养

出的苗种,保证苗种入塘后对环境的适应性,尽量少用药物苗。

3、减轻塘底负荷,抑制大型海藻过旺繁殖后死亡:通过人工除草,药物控草,配合人工使用气泵船冲刷塘底等方式,改善底部环境。

4、池塘架放增氧设备:可以选择罗茨鼓风机,叶轮增氧机,空

气压缩机等进行增氧。

5、改善底部酸性环境:池塘每年定期使用2次生石灰,亩用量

为2-4公斤。

除此之外,根据海参连养模式,以及轮捕轮放养殖特点,我们重点推广海参养殖经典保健及环境修复技术。

该技术强调在春秋两季,海参生长期的保健及底部环境修复同步进行。

采取边养边复壮,边

养边修复的方法。

每次放苗前泼洒植物活性物质(全效倍力健),全

年泼洒倍力健6次,使得投放对头一年的苗种成活率提高到8成以

上,对头二年成活率达5-6成。

还可达到海参生长速度快,抗病力强,产量提高50%以上的效果。

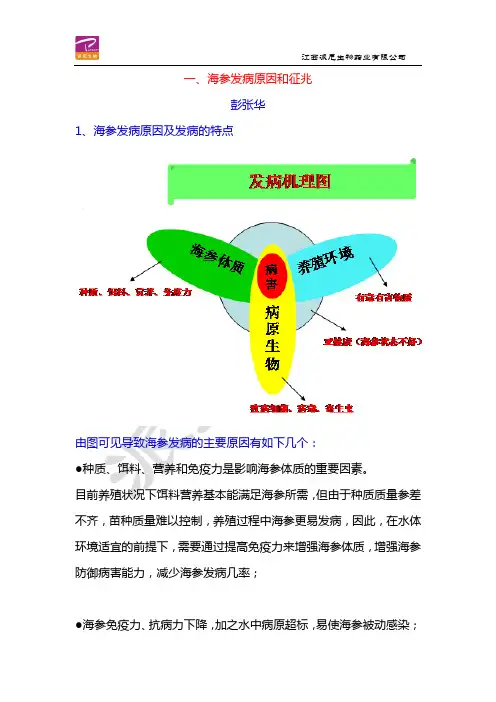

一、海参发病原因和征兆彭张华1、海参发病原因及发病的特点由图可见导致海参发病的主要原因有如下几个:●种质、饵料、营养和免疫力是影响海参体质的重要因素。

目前养殖状况下饵料营养基本能满足海参所需,但由于种质质量参差不齐,苗种质量难以控制,养殖过程中海参更易发病,因此,在水体环境适宜的前提下,需要通过提高免疫力来增强海参体质,增强海参防御病害能力,减少海参发病几率;●海参免疫力、抗病力下降,加之水中病原超标,易使海参被动感染;●水质变差,有害有毒物质过多,大量消耗水中溶解氧,使海参易发病。

2、海参发病的征兆海参在发病前会在短期内出现一个发病征兆,即海参出现“亚健康状态”,通过细微的观察我们可以观察到这些现象:•①参苗不伸展、呈现蜷缩状;•②海参在附着基上下分布不均匀;•③拖便太长(两万头以上的苗有少量拖便属正常现象,但拖的太长就是状态不好);•④挑苗筐看翻起的粪便,不规则、易碎、断断续续类似虚线,说明参苗状态不好;•⑤参苗体色暗淡、无光泽;•⑥摄食量明显下降。

当出现以上现象时,说明海参已处于“亚健康状态”,很快就会大规模发病,此时是疾病预防、治疗的最关键时期,必须及时采取有效措施,否则会造成严重的经济损失。

二、海参育苗、保苗期间常见病害防治1、烂边病的发生与防治【发生时间】:耳状幼体阶段发生,死亡率可达90%以上。

【病因】:弧菌是致病原之一。

【主要症状】:在显微镜下耳状幼体边缘突起处组织增生,颜色加深变黑,边缘变得模糊不清,逐步溃烂,最后整个幼体解体消失。

存活个体的发育迟缓、变态率低,即使幼体能变态附板1周左右也大多“化板”消失。

【防治措施】:预防时可采取3+3的形式,即用药3天停药3天的方式进行药物全池泼洒连同内服,外泼“派尼均安”1ppm;治疗时,“肠速康”2ppm+敏感抗生素。

2、烂胃病的发生与防治【发生时间】:此病多在大耳状幼体后期发生,死亡率可高达90%。

【病因】:一方面是由于饵料品质不佳(如投喂老化、沉淀变质的单胞藻饵料),或饵料营养单一(如单独投喂金藻类、扁藻等饵料);另一方面,一些细菌感染幼体也可以导致此病发生。

秋季海参养成可能出现的问题及相应的解决办法丑善民秋季是海参一年当中的第二个生长旺季,虽然这一季节没有春季生长的时间长,但通过合理调控水环境、底环境及正确地补充海参所必须的营养物质,依然可以使海参获取最佳的生长速度,同时也可以为接下来的安全越冬打下良好的基础。

每年秋季,养殖户朋友也会碰到不少问题感觉比较困惑,诸如下礁晚、活力差、肿嘴、化皮等等问题,在这里我们将针对秋季常见的一些问题帮大家一一做出分析并同时给出相应的解决办法。

一、海参下礁晚的几个原因及解决办法1、体质弱海参因长期处于水质差、底质不良、天然饵料不足的环境,导致了海参体质较弱,对环境改变非常敏感,适应能力很差,稍有风吹草动要么马上回礁,要么根本不下礁。

解决办法:碧水安每瓶三至四亩,激活每袋一亩半,水产诱食酵母每袋一至两亩,EM6每瓶三亩。

2、水浑受水质浑浊影响,光线难以照射到池底,严重影响了底栖硅藻的繁殖,同时也造成了池底溶解氧的不足,海参因为底质无饵可食,底质不良,因而通常附着在礁上摄食或者处于半休眠僵硬状态根本不摄食。

造成水浑的原因较多,处理的办法也不相同,这个在下面要提到的关于水浑的诱因及处理办法将进行详细说明。

3、敌害多海参系喜静生物,如果参圈中存在大量的钩虾、鱼、蟹、桡足类、枝角类等,海参因受其干扰通常躲避于礁内不下礁。

解决办法:参保利每瓶三亩,两至三日后换水。

然后使用碧水安每瓶两亩,净底宝每袋两亩,激活每袋一亩。

4、底质差海参系底栖生物,一些参圈平日不注重底质改良,到春秋两季海参摄食期到来时因底质太差,海参必然不喜下礁。

解决办法:底居安每袋两亩、福地安每瓶三亩每隔三日交替使用一次,连续使用两次,生物强效双改每袋五亩使用一次。

二、参圈水浑的几个原因及解决办法1、浮游藻类过多一些处于两活水或近圈水质受污染较重的参圈,因受淡水影响或水质富营养化的影响,水质较肥,浮游藻类尤其丰富。

海参因属底栖舔食生物,对于浮游藻类无法摄食,过于丰富的浮游藻类因其有明显的趋光性,在阳光充足时通常居于水体表面,遮光作用较强,这样势必阻碍光线照射池底影响底栖硅藻的繁殖,这样一方面从外观看起来显得水浑使得海参采捕困难,另一方面也减少了海参天然饵料的生长耽误海参增重。

提高刺参育苗单位水体出苗率的技术措施近年来海参养殖发展迅速,海参育苗也随之发展,原有的其他海产品育苗时也开始搞海参育苗,但育苗产量并不稳定,究其原因有很多因素,以下几点技术措施,用来提高单位水体出苗率。

一、种参选择是育苗的关键由于育苗厂家的增多,种参的需求量加大,育苗厂家为了育早苗或降低成本,大部分采用了池塘养殖的刺参作为种参,但刺参经过累代的养殖,出现遗传力减弱,抗逆性差,性状退化等问题,此外,刺参养殖因为是高密度、集约化养殖,所以肥满度和怀卵量都不及自然海区的种参,早育苗的可以提前在池塘和育苗室暂养。

二、育苗用水的调控为了保证育苗期间,特别是幼体浮游期间水环境稳定,尽量减少海参的应激反应,储水池要大,尽量一次性储好前期育苗用水,进水时间选择在大潮期,纳入高潮时的优质海水,弃掉潮头和潮尾水,育苗用水应严格进行消毒处理,可在育苗前7-10天进行,所用消毒药物未漂白粉,剂量50ppm。

如果用养参池做储水池,处理时要用刺激性较小的清塘药物,可杀菌并处理桡足类,对大参也没影响。

三、各期幼体培养密度要合适合适的幼体培养密度对刺参育苗稳产、高产至关重要,受精卵密度控制在0.5个/ml,耳状幼体培育密度0.5个/ml,最适密度0.3-0.4个/ml,稚参的附着密度0.3-0.4/cm2,如果耳状幼体的培育密度过大,投饵量相应增加,导致水坏境不好,容易出现烂胃和胃萎缩现象,有的会因为营养积累不够,即使从大耳变到樽形,但樽形也不会继续向前发育。

如果稚参附着过大,饵料投放过大,和排泄物过多,在七八月份很用以引发细菌性溃烂,而一旦发病很难控制。

四、育苗期间疾病的防治措施1、耳状幼体烂胃病:主要发生在大耳幼体期,一开始表现为胃壁增厚,粗糙,位的边缘模糊不清,进而萎缩,严重时为溃烂破碎,绝大多数幼体在变态发育中死亡。

发病原因:(1)耳状幼体培育密度过高;(2)饵料质量不佳,饵料生物被老化或污染,饵料品种单一;(3)育苗用水污染或理化指标不平衡;(4)获取受精卵的质量差,或不成熟。

海参育苗过程常见问题解答一、浮游体期的幼苗常见的烂边一般是什么原因?如何解决? 答:1、升温育苗若水温不稳定,温差2℃以上极易发生幼体烂边,解决方法是每天换水量应控制在30%一50%,温差低于0.5℃。

2、投喂方法不对,易造成残饵过多,引起氨氮、PH过高导致烂边,因此这阶段要严格控制投喂量,尽量少量多餐,一天23次为宜,同时配合微生态制剂[苗乐肠优],一天一次,可降低氨氨,提高营养。

3、气泡病也会引起幼苗烂边,由于单胞藻经育苗车间升温后迅速繁殖,吸收水体中大量二氧化碳,引起PH突然升高,导致水中溶解氧过高而最终导致气泡病发生,所以在育苗过程中要按时使用微生态制剂[生态益水菌]和[苗乐肠优]及时防治。

二、苗附板后10—15天左右,滑板率较高主要原因是什么? 答:1、这个阶段滑板不是细菌感染引起的,多数原因是参苗从浮游体到附板这两个阶段转化较快造成的。

前期以单胞藻类和菌类为主要饵料,附板后若过早投喂自配料和海泥易造成幼苗消化不良厌食等症状,一星期左右矛盾达到高峰。

所以,这期间饲料的转换要有一个过渡阶段,一般附板后要先投喂人工配合饲料的开口料,不要急于投喂自配料和海泥,也可以配合300目以上的海藻粉投喂,逐步过渡到正常喂料。

2、缺氧,育苗过程中导致缺氧的原因是:①气头数量不够,正常应每平方213个,气头目数以80目为宜。

②充气量越小越好,因为气泡总是往气压低的地方跑,所以池底有效溶解氧相对较低,上层溶解氧较高。

这就是造成苗全在网片上面而不往下走的原因。

三、育苗的后期及保苗阶段常见的拖便有哪些原因引起的?如何防治? 答1、料的质量不好,有霉变、酸败或发臭。

2、投喂量偏多引起消化不良。

3、饲料中的蛋白、脂肪与纤维的比例过高。

所以生产过程中要严把饲料质量关。

对已出现的拖便现象,根据情况轻重有以下几种防治方法:①早期间用[苗乐肠优]泼洒,一天一次。

②水脏有少量泡沫或油膜时,在上述基础上加[强力EM]苗越小用量越少,苗越大用量越多,一天一次,换水后立即使用,连用35天。

海参育苗杀菌补菌方法海参育苗杀菌补菌方法1. 引言海参是一种具有高蛋白质、低脂肪、丰富营养的海洋珍品。

由于其高品质和市场需求的增加,越来越多的人开始从事海参养殖业。

然而,海参养殖过程中容易受到病菌感染和养殖环境的影响,因此杀菌补菌是确保海参育苗健康生长的关键一环。

本文将深入探讨海参育苗杀菌补菌的方法,为养殖者提供有价值的指导。

2. 海参育苗杀菌方法2.1 灭菌消毒在开始海参育苗之前,首先需要对育苗场地进行灭菌消毒。

这可以通过以下几种方法来进行:2.1.1 全面消毒将整个育苗场地进行全面消毒是一种常用的杀菌方法。

可以使用高温蒸汽、紫外线灭菌仪或消毒药剂对场地进行彻底清洁和消毒,以杀灭潜在的病菌和病原体。

2.1.2 鲜水浸泡海参育苗过程中,需使用新鲜的海水作为生长环境。

在使用海水之前,应该对海水进行消毒处理。

可以将海水浸泡在紫外线灭菌仪中,或是在海水中添加适量的消毒药剂,以确保海水中的病菌得到有效控制。

2.2 补菌除了杀菌,补菌也是海参育苗中非常重要的环节。

合理补菌可以提高海参的抵抗力,减少病虫害的发生。

以下是几种常见的补菌方法:2.2.1 添加活性菌剂可以在育苗水中添加适量的活性菌剂,这些活性菌剂可以增加育苗水中的有益菌群,提高水质的稳定性,促进海参育苗的生长和发育。

2.2.2 添加有机肥料有机肥料富含各种微生物,可以提供适量的养分给海参,同时增加土壤质地,改善育苗环境。

在适量添加有机肥料的需要注意不要过量施用,以防止对海参产生不良影响。

3. 个人观点和理解海参育苗杀菌补菌是确保养殖业健康发展的关键环节。

在养殖过程中,杀菌补菌是一项非常重要的措施,能够有效地减少病菌感染的风险,提高海参的免疫力。

而合理的补充有益菌群和营养物质,可以改善海参的生长环境,促进其生长和发育。

总结通过对海参育苗杀菌补菌方法的详细讨论和分析,我们可以得出以下结论:- 在海参育苗过程中,应该充分重视杀菌补菌的重要性,以确保育苗水质的安全和稳定。

海参保苗新秘诀海参保苗中遇到的问题:化皮、肿嘴、托便、不伸展、吃食不良、生长缓慢、应激、附着基上长红菌等。

分析:造成以上问题有多方面因素,具体分析如下:1、由于保苗过程中不断投饵,倒池和换片不及时,附着基上粪便、残饵等得不到分解,就容易造成有害菌大量繁殖,如附着基上长红色菌落或弧菌等病原菌大量繁殖。

2、倒池和换片过程中,容易造成参苗受伤和产生应激性反应,机体免疫力下降,容易成为病原菌的感染对象。

3、水温变化过大或重金属超标等易造成海参活力差,吃食不正常,不伸展和紧缩成一团。

饵料中营养不足或抗营养因子得不到消除,使营养吸收率下降,导致海参苗生长受阻。

解决方案:1、“菌克27(强化型)”,每3-5天泼洒一次,用量为5ml/m3,参苗状态差时,连泼3-5天。

2、“低聚糖863”,长期拌料投喂,添加量为2-3g/kg饲料,换片前后,全池泼洒抗应激,用量为5-10g/m3。

3、海参专用“渔歌”,长期拌服,用量为3-4g/kg饲料。

4、每次换片后,用“激安C”水溶液浸泡附着基,能有效去除附着基上污物。

机理分析:1、“菌克27”中的蛭弧菌能有效吸附裂解水体中和附着基上的G-致病菌,同时,枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、乳酸菌等有益菌在繁殖过程中能产生大量可草杆菌素、杆菌肽、乳酸菌素等活性因子,抑制和杀灭弧菌、假单胞菌、爱德华氏菌等有害菌;“低聚糖863”是功能性多糖,能被有益菌利用而不能被有害菌利用,因此能有效促进有益菌的繁殖,形成种群优势,抑制有害菌数量。

2、分解水体中有机质,净化水质。

该方案中的多种有益菌能高效分解水体中及附着基上的粪便、残饵等有机质,降低水中氨氮、亚硝酸盐等有害物质的含量,为参苗提供优良的生长环境。

3、去除抗营养因子,增强免疫力,加快生长速度。

本方案中的多种有益菌组合能在水产动物体内产生大量的蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等消化酶类,从而加速饵料的分解消化吸收,去除饵料中的褐藻胶、抗维生素等抗营养因子,提高营养的吸收,降低饵料系数;同时“低聚糖863”和“渔歌”中的营养成分能刺激海参的非特异性免疫机能,提高吞噬细胞等体液细胞的活性,增强海参的抗应激能力,加速海参的生长速度。

海参养殖中存在的问题及其对策近年来,沿海地区海参养殖业蓬勃发展,但随着养殖规模的不断扩大,海参养殖中存在的问题日益凸现。

从2004年水产养殖病害测报中可以看出,海参病害以2月份~4月份最为严重,7月份~9月份趋于平缓,进入12月份以来又有爆发迹象。

海参病害的发生对海参养殖业产生了一定冲击,影响了海参养殖业健康、有序的发展。

笔者结合生产实际谈以下几点看法:一、海参养殖中存在的问题1.苗种问题全人工育苗成功解决了海参养殖的苗种数量问题,但随之而来的苗种质量问题一直困扰着广大养殖者。

育苗生产不规范,造成苗种质量下降,直接影响了海参养殖生产的全过程。

2.环境问题首先是选址问题,没有根据海参生物学特性选址,特别是忽视了无水污染、无大量淡水流入、有适宜的生长环境等自然条件。

其次是池塘建造不合理,池形设计不科学,容易产生死角,甚至有的池塘形成了“盘子底”或楔子形池塘,不利于水体交换;池塘深度不够,在夏季高温季节不能有效地减缓日光照射,抑制水温升高,冬季不能防止水温突变对海参的不良影响;配套设施不全,有的海参养殖池进、排水口共用,不利于水体循环。

最后是虾池改造的养参池没有清除池底的污物、杂物,特别是没有清除丝状藻,在沉积物较厚的地方没有翻耕曝晒或反复冲洗以促进有机物分解排出,容易引起水质败坏;新建养参池也没有经过浸泡冲洗和阳光曝晒,以清除土壤中的有害析出物,为有益生物的繁殖创造条件。

3.放苗密度问题有些养殖者为了追求高利润,盲目加大投苗量。

如体长为2cm~3cm的参苗投放密度以8000头/亩~15000头/亩为宜,但有些养殖者投放密度达到5万头/亩~6万头/亩,大大超过池塘承载能力,池塘生态环境恶化,加大了海参生存压力,也是海参在1~2个养殖周期内就发生病害的主要原因之一。

4.饵料单一,营养不足问题人工养殖海参密度较大,仅靠天然饵料生物不能满足海参生活、生长的需要。

投喂饲料的品种过于单一,造成海参营养缺乏,体质下降;过度投喂又影响养殖水质,恶化海参生活、生长环境。

今年海参育保苗中常见的问题随着今年海参价格的回暖,海参育保苗又迎来了一个新的春天,养殖户的养殖热情都比较高涨,但相应的问题也不断增多。

1、长势差,不好加料原因分析:(1)外海水不好今年雨水较多,河流排淡,海水盐度偏低,水中各种藻相不平衡,进入池塘的水易出现红水、亚硝酸盐超标等现象。

(2)养殖户加料过急,加料不科学由于价格较好,养殖户都会想多吃才能多长,结果很多都是适得其反。

由于加料过急造成海参厌食、状态差等现象。

处理方案:(1)加大水环境的调控,主要以乳酸菌为主,现在建议大家人工发酵“乳酵素”(乳酸菌产品),在减少养殖成本的同时,可以增加活菌的使用数量,定期使用可达到20天不倒池子不臭底,效果较好。

(2)海参状态差厌食时,可使用“菌克27”2ml/方水“速调速补”1-2克/方水,进行调理3—5天效果理想。

2、红细菌问题今年情况比往年都要多,而且较为普遍,新框刚投上苗第二天都有出现红细菌的现象,一旦出现如果发现不及时,极易造成海参掉苗,严重影响海参养殖的产量。

处理方案:第一天泼洒“杀菌红”1ml/方水,第二天换水后泼洒“菌克27”10ml/方水,在红细菌不严重时,两天就会完全去除。

3、长白毛问题尤其是养殖后期,在框片上极易出现白色绒毛状的真菌丝。

处理方案:“光合细菌”外泼50ml/方水,连用2天,多数情况下白毛就会倒掉,最后慢慢萎缩。

4、猛水蚤问题猛水蚤是今年影响最大的问题,可直接造成海参产量的下降。

特点:(1)极难杀,常规的杀虫药不好用,易产生耐药性。

(2)杀完后,对苗损害极大,苗极易出现厌食化皮等现象。

处理方案:建议养殖户喂料时定期拌服泼洒“大蒜粉”0.5克/方水,可有效抑制猛水蚤的大量繁殖及泛滥(大蒜粉只能起到抑制作用,不能杀死猛水蚤)。

5、肠道不好调控今年很多养殖户普遍反映海参肠道不好调控。

特点:(1)海参肠道细。

(2)海参粪便发散不成型。

处理方案:(1)首先拌服“氟苯尼考”2-3天。

(2)之后拌服“抗菌肽3.0”按照5—10克/方水拌服1-2天,多数养殖户回馈效果较为理想。

海参保苗技术2008年09月17日星期三 17:16海参保苗技术一、秋季海参保苗防病管理技术进入秋季,水温逐渐下降,温差大,易导致应激反应,海参抗病力和代谢能力下降;近海海域污染严重现象有增无减,PH值等容易出现超标现象,引发海参中毒现象并可能引发幼苗及体弱苗种病毒、细菌感染等。

1、主要病症表现:⑴海参苗吐肠、身体僵硬、发黑。

⑵摇头、扭劲儿、刺短、苗种发白、甚至化皮。

2、预防措施:①重在水质管理:注意水质观测,定期投放生态菌水产专用制剂“原液”和塘底净,净化、平衡水体水质,抑制有害菌繁殖,从而避免病害。

②使用生态菌水产专用原液进行拌料饲喂,增强抗应激、抗病能力,促进营养平衡吸收。

3、治疗方法:①如因水质超标或出现病害迹象,可加量投放生态菌原液和配合投放塘底净每立方米水体各5~10克左右,每1~2天一次,连续3~5次。

并在治疗期间加大拌料原液浓度。

一般来讲即可抑制病害发展,逐渐治愈。

②如已经出现病毒感染引起的化皮现象,可选用二氧化氯(2毫克/立方米水体)等抗菌抗病毒类药物连续使用3~5天。

注意水质观测,及时使用生态菌水产专用制剂恢复水质。

③病害防治,重在“防”,一旦出现严重病害再采取措施,就算能够遏制,但损失也不可能全部避免,注意日常管理,最为关键。

二、冬季海参保苗特点及管理方法:11月至次年3、4月份,为冬季保苗期,此期间温差大,易造成应激反应;成本高、换水量受到限制;容易因为病毒和细菌混合感染,引发肿嘴、吐肠、化皮等病害;“冬季保苗、重在预防”!管理方法及注意事项简介如下:1、水温调控:建议10月末根据水温情况应开始缓慢升温,升温过急、过大均容易引起不良反应。

6000头左右大小的参苗,建议升温至15~17℃左右。

2000头左右大小的参苗,温度可在10~12℃左右饲养。

2、饲喂量的控制及饵料处理:饲喂量不宜过大,应坚持使用生态菌水产专用EM原液拌料饲喂(每公斤饵料使用原液3~5克左右),尤其12月~3月参苗的抵抗力相对较差,拌料添加可有效的提高参苗的抗病能力,并促进增长。

海参养殖过程中常见病害分析及解决方案目前辽宁刺参的养殖方式主要有室内工厂化养殖、潮上带筑堤提水养殖、潮间带沉箱养殖、围网养殖、池塘养殖、筏式笼养、多品种混养等。

其中以池塘养殖和箱式养殖为主。

发病月份为3、4、5、6、7、10月,主要病害是弧菌病和腐皮病,其中10月份发病率最高。

下面我们向大家列举部分常见的海参疾病:1 、生物病原1.1细菌腐皮综合症病因:以细菌感染为主,常伴有霉菌以及寄生虫的继发感染。

症状:初期感染的病参多有摇头现象,口部出现局部性感染,表现为触手黑浊,对外界刺激反应迟钝,口部肿胀、不能收缩与闭合,继而大部分海参会出现排脏现象;中期感染的刺参身体收缩、僵直,体色变暗,但肉刺变白、秃钝,口腹部先出现小面积溃疡,形成小的蓝白色斑点;感染末期病参的病灶扩大、溃疡处增多,表皮大面积腐烂,最后导致海参死亡,溶化为鼻涕状的胶体。

刺参腐皮综合症:表皮严重腐烂流行情况:该症也称“皮肤溃烂病”,“化皮病”,是当前养殖刺参最常见的疾病,危害最为严重。

该病多发生在每年的1~4月份养殖水体温度较低时期,3~4月份是发病高峰期。

此病的感染率很高,一旦发病很快就会蔓延全池,死亡率高达90%以上,属急性死亡。

越冬保苗期幼参和养成期海参均可被感染发病,但幼参的感染率、发病率和死亡率均高于成参。

可使用:复合碘或连翘芩黄液+绿康源或维水灵1.2 霉菌病因:此病是由于过多有机物或大型藻类死亡沉积,致使大量霉菌生长,然后由霉菌感染海参而导致疾病发生。

外观病症:参体水肿或发生腐烂。

发生水肿的个体通体鼓胀,皮肤薄而透明,色素减退,触摸参体有柔软的感觉。

表皮发生腐烂的个体棘刺尖处先发白,然后以棘刺为中心开始溃烂,严重时棘刺烂掉呈为白斑,继而感染面积扩大,表皮溃烂脱落,露出深层皮下组织而呈现蓝白色。

流行情况:每年的4~8月份为霉菌的高发期,幼参和成参都会患病,目前尚未发现霉菌病导致海参大批死亡的病例。

可使用:复合碘或连翘芩黄液1.3 纤毛虫盾纤毛虫外观病症:在显微镜下可见纤毛虫攻击活力弱的稚参参体,造成创口后侵入组织内部,在海参体内大量繁殖,致使海参幼体解体死亡。

海参育苗杀菌补菌方法

在海参的育苗过程中,杀菌和补菌是非常重要的环节。

以下是几种常用的海参育苗杀菌补菌方法:

1. 紫外线消毒法:使用紫外线灯对海参育苗用水进行照射,可以有效杀灭水中的细菌和病毒。

这种方法简单易行,但要注意控制照射时间和强度,避免对海参幼苗造成伤害。

2. 化学药剂消毒法:使用如次氯酸钠、漂白粉等化学药剂对海参育苗用水进行消毒。

这种方法能够快速有效地杀灭水中的细菌和病毒,但要注意控制药剂的浓度和用量,避免对海参幼苗造成伤害。

3. 生物制剂消毒法:使用一些生物制剂如光合细菌、芽孢杆菌等对海参育苗用水进行消毒。

这种方法能够有效地改善水质,同时杀灭水中的细菌和病毒,但要注意控制生物制剂的浓度和用量,避免对海参幼苗造成伤害。

4. 综合消毒法:综合使用以上几种方法进行海参育苗杀菌补菌。

例如,可以先使用紫外线灯照射一段时间,再使用化学药剂进行消毒,最后使用生物制剂进行补菌。

这种方法能够有效地提高杀菌补菌的效果,减少对海参幼苗的伤害。

需要注意的是,不同的海参品种和育苗阶段对杀菌补菌方法的要求也有所不同。

因此,在实际操作中,要根据具体情况选择合适的杀菌补菌方法,并注意控制操作时间和强度,避免对海参幼苗造成伤害。

同时,还要加强水质监测和管理,确保育苗用水的质量和安全。