细胞电生理

- 格式:docx

- 大小:24.45 KB

- 文档页数:6

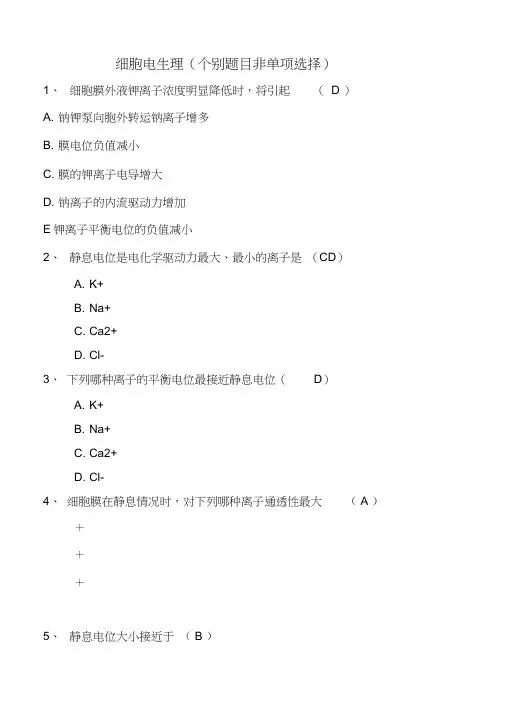

细胞电生理学基本原理细胞电生理学是研究细胞内外离子流动和细胞电活动的科学领域。

在细胞水平上,细胞的正常功能与细胞电位的建立和维持密切相关。

细胞内外的离子浓度差异形成了质子梯度和电化学梯度,这些梯度对于细胞膜的电位产生了影响。

细胞电生理学的研究对象包括离子通道、电流、离子泵和电位贴近的测量等。

首先,细胞膜是细胞内外离子流动的关键障碍。

通常情况下,细胞内负电离子和细胞外正电离子的分布差异会造成细胞膜两侧电位的不同,形成了静息电位。

细胞膜上存在多种离子通道,如钠离子通道、钾离子通道和钙离子通道等,这些通道的打开和关闭会控制细胞内外离子的流动,进而调节细胞的电位。

其次,静息电位是细胞静息状态下的电位差。

静息电位的维持依赖于细胞膜上的离子泵和离子通道的活动。

其中,ATP酶通过耗费ATP将细胞内的三价阳离子和细胞外的阳离子进行交换,维持了细胞膜内外电荷的平衡。

同时,离子泵也可以调节细胞内外钠、钾和钙等离子的浓度差,从而影响静息电位的大小。

细胞膜上的离子通道是细胞电活动的重要调节因素。

根据离子通道的打开和关闭状态,可以分为电压门控离子通道、配体门控离子通道和力门控离子通道等。

其中,电压门控离子通道的开闭受细胞膜电位的影响,配体门控离子通道的开闭受细胞内外配体浓度的影响,力门控离子通道的开闭受外界力的作用影响。

这些离子通道的开闭状态可以调节离子的流动,进而控制细胞内外离子浓度的平衡。

细胞内的离子流动可以通过细胞膜上的电流进行观察和测量。

细胞膜上的电流是离子流动所产生的电流,可以通过离子通道的电流记录仪来进行测量。

电流记录仪可以记录细胞膜上的电流变化,从而揭示细胞内外离子流动的机制。

通过电流记录技术,可以对离子通道的特性、活动机制和调节方式进行研究。

细胞内外离子浓度差异形成的梯度对于细胞的电位产生了影响。

细胞内的电位可以通过膜电位计来进行直接测量。

膜电位计可以通过电极的放置和记录来测量细胞膜两侧电位的差异。

通过测量细胞膜的电位,可以判断细胞的活动状态和功能。

心肌细胞电生理总结

心肌细胞电生理是指心肌细胞在电化学活动过程中所表现出来的变化。

主要包括心肌细胞的离子流动、动作电位的产生和传导等。

心肌细胞的电生理过程主要受到离子通道的打开和关闭控制。

其中,钠离子通道的打开引起了快速上升期,钾离子通道的打开引起了复极期,钙离子通道的打开引起了缓慢的平台期。

心肌细胞的动作电位可分为五个阶段:静息状态、快速上升期、平台期、快速下降期和复极期。

静息状态时,细胞内外的离子浓度差异导致了静息电位的存在。

而动作电位的产生主要是由于钠离子通道的迅速打开,导致细胞内外电位的快速变化。

动作电位的传导是心肌组织的重要特征之一。

其传导主要通过细胞与细胞之间的电耦联来实现。

电耦联包括细胞间连接的传导,即通过细胞间连接的离子通道实现电流的传导,以及细胞内传导,即通过细胞内的离子通道实现电流的传导。

总的来说,心肌细胞的电生理过程是一个复杂的系统,离子通道的打开和关闭控制了动作电位的产生和传导。

这些过程对于心脏的正常功能具有重要的影响。

心肌细胞电生理

心肌细胞是心脏的主要组织成分之一,具有产生电信号和传递信

号的本领。

心肌细胞的电生理主要包括以下过程:

1.自律性(spontaneous depolarization):心肌细胞具有自主

产生电信号的能力,其发生在心肌细胞的特定区域,这些区域被称为

起搏点。

其中最主要的起搏点是窦房结,它产生的电信号引起牵引心

肌细胞的传导而致心脏收缩。

2.动作电位(action potential):动作电位是以电化学反应为

基础,通过心肌细胞细胞膜上的离子通道传播的一种电信号,其传播

过程包括快速上升 (depolarization)、平台期 (plateau phase)和快

速下降 (repolarization) 三个阶段。

3.传导(conduction):传导是指心肌细胞之间的电信号的传递,也被称为电波。

当一个心肌细胞发生动作电位时,它会通过跨膜电势

变化影响其他相邻细胞的电位,从而通过心肌组织传导,引发心脏收缩。

4.心肌细胞复极化(repolarization):心肌细胞复极化是指动

作电位终止和细胞膜上离子通道重新恢复到其基础状态的过程。

在复

极化期间,细胞膜上的钾离子通道打开,让钾离子从内部流出,使细

胞膜电位恢复到负电位并维持安静状态,等待下一次动作电位的产生。

总之,心肌细胞电生理是指心肌细胞产生、传导和控制电信号的过程。

正常的心肌细胞电生理有助于心脏的正常功能,而电生理的异常可能会引起各种心律失常或心脏的结构和功能异常。

细胞膜的电生理学研究细胞膜是细胞内部与外界交流的主要通道,其在生物体内的重要性不言而喻。

细胞膜上的许多离子通道和转运蛋白都是神经递质释放、肌肉收缩和代谢过程等生理反应的关键步骤。

而电生理学正是研究细胞膜上酶促反应、离子通道和运输蛋白等电荷转移现象的分支学科,它是生命科学研究和临床应用领域中不可或缺的重要手段。

细胞膜的结构在探讨电生理学研究的前提下,我们先来了解一下细胞膜的结构特点。

细胞膜是由磷脂双层、蛋白质和一些糖类组成的,这种结构正是决定了细胞膜是一个半渗透体,并保证了其众多生物学功能。

细胞膜上有许多离子通道和蛋白质激活剂,它们可以加速或控制电离子通过细胞膜,这种电离子的传递对于细胞内外的生物化学反应过程至关重要。

其中,钾离子、钠离子、氯离子和钙离子分别是细胞膜上的四个主要离子种类。

细胞膜上的离子通道和转运蛋白可以被特定药物或化合物所敏感,这样它们就可以成为相应疾病的治疗靶点。

离子通道和离子运输蛋白通常被认为是构造细胞膜离子选择性的基础,这是通过孔径大小和电荷密度来细致调控离子通道的。

保持离子通道的离子选择性通常需要特定的氨基酸序列,它们控制了通道的开闭和离子组成。

类似地,某些离子通道可以调节某些化学反应的速率,进而影响生命过程。

细胞膜上离子通道的调控细胞膜上的离子通道灵敏度会随着电场强度的改变而改变,这会影响生理和病理过程的各个方面。

在一些医学研究领域中,比如钙离子通道抑制剂应用于治疗心律失常,就体现了这个机理。

现代电生理学研究方法,比如整细胞膜片钳技术和离子通道药理学实验,都可以用来研究离子通道。

这些技术可以在体外或体内的离子通道中产生稳定的电生理记录。

在电生理学实验中,采用膜片钳技术,可以记录离子通道在细胞膜上的运作情况。

技术要点在于将微小的电流引入药物处理的细胞内部,这样就可以记录内部离子通道的运作过程和响应外部因素的程度。

现代电生理学技术要求设备硬件和软件的高度自动化,使得研究人员可以快速准确地记录细胞内部的电生理信号。

细胞电生理学基本原理与膜片钳技术细胞电生理学是研究细胞内外电流、电压变化以及与生物学功能的关系的学科。

而膜片钳技术则是细胞电生理学中最重要的实验技术之一,用于测量细胞膜上离子通道的电流。

细胞电生理学的基本原理是通过测量细胞膜上的电位变化来研究细胞内外离子的分布和运动。

细胞膜是由脂质双层组成的,其中包含了各种离子通道和离子泵,这些离子通道和泵的开闭状态会导致细胞内外离子浓度的变化,从而产生电位的变化。

膜片钳技术是一种高精度的电生理记录技术,通过将玻璃微电极与细胞膜紧密接触,形成一个微小的隔离空间,从而可以测量细胞膜上的电位变化。

膜片钳技术主要包括两种形式:全细胞膜片钳和单通道膜片钳。

全细胞膜片钳技术是将玻璃微电极与细胞膜上的一个小区域接触,通过控制微电极与细胞膜的紧密接触程度,形成一个微小的隔离空间,从而可以记录到整个细胞膜上的电位变化。

全细胞膜片钳技术可以用来研究细胞内外离子浓度的变化、离子通道的活性以及细胞内外离子的转运等。

单通道膜片钳技术是将玻璃微电极与细胞膜上的某一个离子通道接触,通过控制微电极与细胞膜的紧密接触程度,形成一个微小的隔离空间,从而可以记录到单个离子通道的电流变化。

单通道膜片钳技术可以用来研究离子通道的电导率、选择性以及开闭状态等。

膜片钳技术的关键是保持微电极与细胞膜的紧密接触,这需要一定的技术和经验。

在进行膜片钳实验时,需要注意控制微电极与细胞膜的距离、微电极的阻抗以及细胞膜的稳定性等因素,以确保记录到准确的电位变化或电流变化。

膜片钳技术的应用非常广泛。

它可以用来研究离子通道的结构和功能,揭示离子通道与各种生物学功能的关系。

比如,通过记录钠通道的电流变化,可以研究神经细胞的兴奋性和抑制性传递过程;通过记录钾通道的电流变化,可以研究细胞的稳定性和兴奋性调节等。

膜片钳技术还可以用于药物筛选和药理学研究。

通过记录离子通道的电流变化,可以评估不同药物对离子通道的影响,从而筛选出具有特定药理作用的药物。

一、名词解释第一章、绪论:1.内环境稳态:指的是细胞外液理化性质保持相对恒定的状态。

2.内环境:是指细胞直接生活的环境,即细胞外液。

3、适应性:指机体随内外环境的变化而调整体内各部分活动和关系的功能。

第二章、细胞的基本功能4.静息电位:细胞在安静时,存在于细胞膜内、外两侧的电位差,称为静息电位。

5.去极化:膜电位数值向膜内负值减小的方向变化时称为去极化。

6.极化:静息时细胞膜两侧维持内负外正的稳定状态,称为极化。

7.复极化:细胞膜去极化后,恢复到原来极化状态的过程称为复极化。

8.第二信使:是指把作用于细胞膜的信息传递到细胞内,使之产生生理效应的细胞内信使。

9、阈刺激:能引起三、呼吸系统:三、血液10.肺泡通气量:指每分钟吸人肺泡能与血液进行气体交换的气体量。

11.肺活量:是指在做最大吸气之后,再尽力呼气所能呼出的气量。

12.每分通气量:是指每分钟入或出肺的气体量。

13.最大通气量:指尽力做深快呼吸时,每分钟入或出肺的气体总量。

14.解剖无效腔:从上呼吸道至呼吸性细支气管以前的呼吸道,其腔内的气体不参与气体交换,称为解剖无效腔或死腔。

15、肺泡表面活性物质:是肺泡Ⅱ型细胞合成和分泌为一种脂蛋白,它以单分子层形式覆盖在肺泡液气界面上。

细胞去极化达到阈电位的刺激叫做阈刺激。

四、肾脏系统:16.肾糖阈:是指尿中不出现葡萄糖时的最高血糖浓度。

正常值为160~180mg% 。

17.肾小管和集合管的重吸收:小管液中的物质,通过小管上皮细胞进入管周毛细血管血液的过程称为肾小管和集合管的重吸收。

18.肾小球滤过率:是指单位时间内(每分钟)两侧肾脏所生成的原尿量。

19、渗透性利尿:是指通过增加小管液中溶质浓度和渗透压而使尿量增多的方式。

20.肾小球有效滤过压:是肾小球毛细血管血浆滤过的动力,等于肾小球毛细血管血压减去肾小囊内压与血浆胶体渗透压之和。

五、神经系统:21.脊休克:当脊髓与高位中枢离断后,断面以下的脊髓暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态,这种现象称为脊休克。

正常与病理细胞电生理特性比对细胞电生理学是研究细胞内外电流和电势变化的学科。

通过研究细胞电生理特性,可以揭示细胞的功能和病理变化。

正常细胞与病理细胞的电生理特性存在显著差异,比对这些差异可以帮助我们更好地理解细胞的功能以及疾病的发生机制。

正常细胞的电生理特性主要包括静息电位、动作电位和离子通道活性。

静息电位是细胞在没有外界刺激的情况下的电位差,通常是负值。

静息电位的维持依赖于离子的梯度和膜内外的离子浓度差异。

动作电位是细胞在受到足够强度的刺激时发生的瞬时电位变化,具有快速上升和缓慢下降的特点。

动作电位的发生依赖于离子通道的开闭和离子的通透性变化。

病理细胞的电生理特性差异往往与疾病的发生密切相关。

例如,在心脏病发生中,心肌细胞的电生理特性会出现明显的改变。

心脏细胞的动作电位由多种离子通道的活性调控,其中最重要的是钠离子通道、钾离子通道和钙离子通道。

在心脏病发生过程中,这些通道的功能异常会导致心脏细胞的电生理特性改变,从而引发心律失常等疾病。

另一方面,神经系统疾病也经常伴随着神经元细胞的电生理特性改变。

例如,在癫痫发作中,神经元细胞的兴奋性增加,导致动作电位的频率和幅度增加,从而产生癫痫发作的症状。

除了心脏疾病和神经系统疾病,其他一些疾病也会导致细胞的电生理特性发生改变。

例如,肿瘤细胞的电生理特性与正常细胞存在明显差异,这些差异可以用于肿瘤的诊断和治疗。

肿瘤细胞的动作电位通常具有持久的高频率和长时间持续性,与正常细胞的动作电位相比,这种异常活动可以用来鉴别和定位肿瘤细胞。

除了上述疾病外,细胞的电生理特性在许多其他疾病的研究中也发挥着重要的作用。

例如,在代谢性疾病中,细胞的电生理特性与细胞代谢状态和能量代谢有着密切的关系。

通过对细胞电生理特性的研究,可以揭示代谢性疾病的发生机制,为其治疗提供新的思路。

细胞电生理学的研究对人类健康具有重要的意义。

通过比对正常细胞和病理细胞的电生理特性差异,我们可以更好地了解疾病的发生和发展机制,并为疾病的预防和治疗提供新的思路和方法。

在体细胞电生理安全操作及保养规程在进行体细胞电生理实验时,需要掌握正确的操作方法,注意安全保养事项。

本规程旨在帮助实验人员了解正确的操作流程,减少不必要的风险和损失。

实验前操作在进行体细胞电生理实验前,需要进行以下操作:1. 准备实验器材实验器材需要事先准备好并正确连接。

一般包括振荡器、模拟转换器、摄像器、传感器、电极扫描器等。

2. 保证操作环境安全操作环境应干燥、通风并避光。

注意避免潮湿、温度过高或过低的情况。

3. 看护培养器具要对细胞培养器具(如培养皿:培养棚,呼吸室等)进行定期检查,确保其无漏洞、无锈蚀和无异味。

4. 准确测量液量由于实验中使用的罩片很脆弱,不可以使用移液器把液体倒在罩片中,而是需要使用玻璃吸管将液体沿着罩片边缘轻轻滴下。

5. 制备培养基实验前需要准备好培养基,特别是需要将葡萄糖置于温箱中加热,以免在实验中出现结晶。

6. 准备电极电极是进行体细胞电生理实验的关键部分,需要特别注意下列几点:•对电极进行消毒处理,以确保电极不会对细胞进行伤害。

•不得强行电泳电极,避免对细胞造成损伤。

•特别注意减少使用化学物质和杂质,以免对实验产生影响。

操作规程在进行体细胞电生理实验时,需要严格掌握以下操作规程:1. 细胞的准备在进行体细胞电生理实验前,需要实现以下准备工作:•确保取得足够多的细胞。

•将细胞放在培养器具中,并在培养棚中静置30分钟,以增强细胞活性。

•立即执行实验。

2. 电流的掌握在实验操作中,需要特别注意不超过细胞的最大电流负荷。

过度电流会导致细胞膜破坏,影响实验结果,甚至造成细胞死亡。

3. 电极扫描在进行电极扫描之前,需要首先清理样品台。

特别要注意确保电极与样品之间不存在任何杂质或垃圾。

实验后操作在进行体细胞电生理实验后,需要进行以下操作:1. 保存实验结果实验结果需要书写详细记录,并保存至电脑或其他机器中。

以便分析,随时核对和引用。

2. 贮存器材必须将电极、传感器等器材予以妥善存放。

神经细胞的电生理特性研究神经细胞是构成神经系统的重要组成部分,负责传递信息和调节身体机能。

这些细胞具有特殊的电生理特性,包括神经脉冲的产生、传导和调节等。

在过去的几十年里,对神经细胞电生理特性的研究一直是神经科学领域中的重要方向。

本文将介绍神经细胞电生理特性的基本概念和研究进展。

一、神经细胞电生理特性的基本概念神经细胞是一种特殊的细胞类型,它们具有特殊的电生理特性。

神经细胞内外存在着电位差,称为神经细胞的膜电位。

在静息状态下,神经细胞内负电位要低于外界,大约在-70 mV左右,这种状态被称为静息膜电位。

神经细胞的膜电位可以通过一些刺激而改变。

例如,在兴奋状态下,神经细胞的膜电位会升高,形成动作电位。

动作电位是一种特殊的电活动,在神经细胞传递信息时非常重要。

动作电位的产生归功于细胞内外离子浓度的不均匀,以及神经细胞膜上的离子通道。

在静息状态下,神经细胞细胞膜上存在着多种离子通道,其中钠离子通道是决定动作电位产生的关键。

当神经细胞受到足够大的刺激时,钠离子通道会打开,大量的钠离子进入细胞内部,导致膜电位的迅速升高。

这种现象被称为电刺激,是由众多细胞内协同作用完成的。

电刺激使得细胞内、外离子浓度发生显著改变,导致细胞内负电位急剧升高。

当膜电位达到足够高时,钠离子通道会关闭,钾离子通道则开始打开,允许大量的钾离子从细胞内部流出,使得膜电位逐渐恢复到静息水平。

这一过程被称为复极,是动作电位的重要组成部分。

二、神经细胞电生理特性的研究进展神经细胞电生理特性的研究已经进行了几十年,取得了一系列重要成果。

其中最具有代表性的成果之一是帕奇-克拉克提出的膜理论。

该理论认为神经细胞外界存在着大量离子,而细胞内离子浓度则要低得多,这种离子分布不均导致了膜电位的产生和动作电位的产生。

除此之外,神经细胞电生理特性的研究还揭示了许多细节问题。

例如,钠离子通道和钾离子通道的结构和功能分别由哪些基因决定;绝对阈值和相对阈值的概念及其在动作电位传导中的作用;复极期的时程长度及其对神经编码的影响等等。

神经元细胞的电生理特性解析神经元细胞是构成神经系统的基本单位,它们是神经系统中重要的传递和处理信息的细胞。

神经元细胞的电生理特性是其正常功能发挥的关键所在。

电生理特性是指神经元细胞膜的电学性质,通常通过测量膜电位和离子通道的开放程度来描述。

本文将简单介绍神经元细胞的电生理特性和实验测量方法。

1. 神经元细胞膜的电位神经元细胞膜是由两层互相对称的磷脂双分子层组成的,它具有一定的电荷分布,从而形成了一个电化学屏障。

神经元膜内侧相对于外侧一般带有负电荷。

这种电荷分布使得细胞膜的内外电势差为负值,一般约为-70mV,这种状态称为细胞静息态。

当神经元有一定程度的电刺激,如刺激源或邻近细胞神经冲动时,细胞内外电势差会有瞬时的改变,这种改变称为动作电位。

动作电位具有非常短的时间持续性,一般持续1-2ms,具有较高的峰值电流,可以有效地传递神经信息。

2. 离子通道的开放和关闭神经元细胞的正常功能与离子通道的开放和关闭有着密切的关联。

离子通道是膜蛋白,它们允许特定类型的离子进入或离开细胞,从而影响细胞膜的电势和通透性。

一般而言,离子通道根据对不同离子的选择性和电压响应性,分为多种类型,如钠通道、钾通道、钙通道等。

当离子通道处于打开状态时,离子可以自由地进出细胞,从而导致膜电势的变化。

当离子通道处于关闭状态时,离子无法进出细胞,细胞膜的电势被保持在恒定状态。

3. 测量神经元细胞的电生理特性神经元细胞的电生理特性通常是通过利用微电极直接测量细胞膜的电势来获取的。

微电极是一种直径非常细的电极,通常只有几个微米,可以穿透神经细胞膜并测量到其中的微弱电信号。

利用微电极可以测量细胞静息态电位、动作电位和离子通道的开放程度等参数。

此外,还可以利用升级技术,如全细胞膜片钳技术、细胞外记录技术等来全面地测量神经元细胞的电生理特性。

总结神经元细胞的电生理特性是其正常功能的关键所在,包括细胞膜的电位和离子通道的开放程度。

通过测量微电极、全细胞膜片钳技术和细胞外记录技术等实验手段可以全面地了解神经元细胞的电生理特性。

细胞生理学研究中的电生理信号处理方法研究近年来,随着电子技术的日益发展,细胞生理学领域的研究也越来越受到重视。

在细胞内生物电信号的研究中,电生理信号处理的方法研究日益深入。

本文将探讨细胞生理学研究中的电生理信号处理方法研究。

一、细胞膜电位的检测细胞膜电位的检测是细胞生理学研究中的重要部分,其对细胞生理活动的研究有着不可替代的作用。

目前,广泛使用的膜片钳技术可以非常精确地测量单个细胞的膜电位变化。

膜片钳技术在整个过程中需要极其精确的控制,包括电流放大器、缓慢的压力控制和噪声滤波等多种技术手段。

同时,细胞膜电位的测量也需要避免传统导电材料对细胞的干扰。

而近年来快速电压敏感蛋白光遗传技术(VSD)的发展,使得以前不能进行非侵入性细胞膜电位测量的问题得以解决。

VSD技术靠着在细胞内植入透过光依赖的蛋白,借助激光束检测膜电位,从而实现了对生命体的无创检测。

二、膜片钳技术的进一步完善传统膜片钳技术的局限性是只能钳住呈现圆形(或椭圆形)截面的细胞,而无法钳住扁平的细胞;同时,在钳住细胞的过程中也可能对细胞造成不可逆的损伤。

为了解决这一问题,已经有了一些进一步的技术发展。

例如,随着离子通道的发现,整细胞钳技术受到广泛的关注。

这一技术通过在膜片表面涂布可以使得离子通道恢复原来的状态,从而尽可能地还原细胞的生理状态。

同时,此类技术也搭配了离子通道药物,对不同细胞歧化的场景进行处理,从而实现了不同标本探究功能的需求。

三、膜电位数据分析膜片钳技术不仅可以收集细胞膜电位的变化,同时也需要进行数据分析来观察实验数据的趋势,以便于了解细胞功能和基础疾病的发展方式。

分析膜电位的数据需要对其进行经典的时域和频域分析。

例如,在时域分析中,常见的手段有计算整个信号的平均值和中位数,寻找信号的峰值和波峰,以及明确电信号的起始和终结点等;而在频域分析中,则需要依靠功率谱密度分析、同期平均和相关系数等技术。

同时,针对分析过程中的飘移信号和噪声滤波对于实验数据的影响,也需要使用各种算法进行处理。

一、名词解释第一章、绪论:1.内环境稳态:指的是细胞外液理化性质保持相对恒定的状态。

2.内环境:是指细胞直接生活的环境,即细胞外液。

3、适应性:指机体随内外环境的变化而调整体内各部分活动和关系的功能。

第二章、细胞的基本功能4.静息电位:细胞在安静时,存在于细胞膜内、外两侧的电位差,称为静息电位。

5.去极化:膜电位数值向膜内负值减小的方向变化时称为去极化。

6.极化:静息时细胞膜两侧维持内负外正的稳定状态,称为极化。

7.复极化:细胞膜去极化后,恢复到原来极化状态的过程称为复极化。

8.第二信使:是指把作用于细胞膜的信息传递到细胞内,使之产生生理效应的细胞内信使。

9、阈刺激:能引起三、呼吸系统:三、血液10.肺泡通气量:指每分钟吸人肺泡能与血液进行气体交换的气体量。

11.肺活量:是指在做最大吸气之后,再尽力呼气所能呼出的气量。

12.每分通气量:是指每分钟入或出肺的气体量。

13.最大通气量:指尽力做深快呼吸时,每分钟入或出肺的气体总量。

14.解剖无效腔:从上呼吸道至呼吸性细支气管以前的呼吸道,其腔内的气体不参与气体交换,称为解剖无效腔或死腔。

15、肺泡表面活性物质:是肺泡Ⅱ型细胞合成和分泌为一种脂蛋白,它以单分子层形式覆盖在肺泡液气界面上。

细胞去极化达到阈电位的刺激叫做阈刺激。

四、肾脏系统:16.肾糖阈:是指尿中不出现葡萄糖时的最高血糖浓度。

正常值为160~180mg% 。

17.肾小管和集合管的重吸收:小管液中的物质,通过小管上皮细胞进入管周毛细血管血液的过程称为肾小管和集合管的重吸收。

18.肾小球滤过率:是指单位时间内(每分钟)两侧肾脏所生成的原尿量。

19、渗透性利尿:是指通过增加小管液中溶质浓度和渗透压而使尿量增多的方式。

20.肾小球有效滤过压:是肾小球毛细血管血浆滤过的动力,等于肾小球毛细血管血压减去肾小囊内压与血浆胶体渗透压之和。

五、神经系统:21.脊休克:当脊髓与高位中枢离断后,断面以下的脊髓暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态,这种现象称为脊休克。

22.肌紧张:缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射称为肌紧张。

23.特异性投射系统:在丘脑换神经元后,投射到大脑皮质区域的感觉传导系统,称为特异性投射系统。

24.腱反射:快速牵拉肌腱时发生的牵张反射称为腱反射25.非特异性投射系统:感觉传导上行经过脑干时,与脑干网状结构的神经元多次换元后到达丘脑,在丘脑换元后弥散地投射到大脑皮质广泛区域的投射系统,称为非特异投射系统。

26、反射:是指生物体在中枢神经系统参与下,对刺激产生的规律性反应。

27、下丘脑一垂体束:是指下丘脑室上核和室旁核神经元的轴突构成的神经纤维束,它沿垂体柄下行,终止于神经垂体。

28、骨骼肌的牵张反射:是指有神经支配的骨骼肌在受到牵拉而伸长上,受牵拉的肌肉反射性的收缩活动。

六、血液生理:29.纤维蛋白溶解:纤维蛋白溶解指的是纤维蛋白被降解液化的过程。

30、血细胞比容:是指血细胞在全血中所占的容积百分比。

31、血型:是指红细胞膜上特异抗原的类型。

32、交叉配血:将献血人的红细胞和血清分别与受血人的血清和红细胞混合,观察有无凝聚反应的试验称为交叉配血。

七、循环系统:33、代偿间歇:在一次期前收缩之后常出现一段较长的心肌舒张期,称为代偿间歇。

34、期前收缩:是指在实验条件下或病理情况下,心肌在有效不应期之后接受到窦房结之外的异常刺激而产生了一次期前兴奋.由期前兴奋引起的额外收缩。

八、消化系统35、消化:是指食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程。

36、吸收是指经过消化的食物通过消化道粘膜进入血液循环的过程。

九、能量与代谢:37、基础代谢:是指在基础状态下(即清醒,安静不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等因素影响)的能量代谢。

十、感觉器官:38、瞳孔对光反射:是指瞳孔的大小随光照强度而改变的反射活动。

十一、内分泌激素:是由内分泌细胞产生的高效能生物活性物质。

激素的允许作用:是指某种激素本身不能直接对某些器官组织或细胞产生生物效应,但在它存在的条件下,却可以使另一种激素的作用明显增强。

下丘脑调节肽:十二、生殖:39、月经周期:女性从青春期开始,在卵巢激素刺激下,子宫内膜发生的周期性剥脱和出血的现象,称为月经周期。

二、问答题第二章:细胞的基本功能1、神经骨骼肌接头处兴奋传导的过程、特点和影响因素?答:2、横纹肌的收缩机制、兴奋-收缩偶联和影响收缩效能的因素。

答:、消化系统:1、胃内食糜进入十二指肠后,对胰液的分泌有什么影响?为什么?答:胃内食糜进入十二指肠后,可使胰酶和胰液的分泌量都大量增加。

(4分)因为:(1)食糜中酸、蛋白水解产物可直接刺激S细胞分泌促胰液素,后者经血液循环至胰腺后,可刺激小导管上皮细胞分泌大量的水和碳酸氢根离子,使胰液量分泌增加;(2)食糜中蛋白水解产物、脂肪酸等刺激可直接引起Ⅰ细胞释放胆囊收缩素,它经血液循环至胰腺后,主要刺激腺泡细胞,使胰酶分泌量增加。

另外,促胰液素和胆囊收缩素之间存在着协同作用,所以胰酶、水和碳酸根离子的分泌量都会大大增加。

(6分)2、胃液的主要组成成分有哪些?写出各成分的生理作用。

答:胃液的组成成分包括盐酸、胃蛋白酶原、黏液和内因子。

(4分) (1)盐酸的主要作用是:激活胃蛋白酶原,并为胃蛋白酶的活性提供适宜的环境杀死进入胃内的细菌;促进胰液和胆汁的分泌,有益于钙离子和铁离子的吸收。

(2分) (2)胃蛋白酶原的作用:被激活后可水解蛋白质为月示和胨。

(2分) (3)黏液的作用:保护胃黏膜免受机械性和化学性损伤。

(1分) (4)内因子的作用:保护维生素B12并促进它的吸收。

(1分)3、哪些因素可以抑制胃液的分泌?其原理是什么?答:现将抑制胃酸分泌的因素及其作用原理叙述如下:(1)胃酸:胃酸分泌大量增加时,可直接抑制G细胞释放胃泌素,也可间接通过生长抑素抑制胃泌素释放,减少胃液分泌;当胃酸排入十二指肠后,肠腔内pH值降低,可兴奋肠一胃反射和肠抑胃素释放,抑制胃液分泌。

(4分)(2)脂肪:当脂肪进入十二指肠后,可刺激肠抑胃素的释放,后者可抑制胃液分泌。

(3分)(3)肠腔内容物渗透压显著升高,可刺激肠一胃反射和肠抑胃素的释放,从而抑制胃液的分泌。

(3分)4、进食后,胃液分泌发生了什么变化?为什么?答:进餐后胃液大量分泌的原因:(1)食物对头面部的各种刺激可引起迷走神经兴奋,后者可通过直接释放乙酰胆碱,或通过引起胃泌素和组织胺的释放,是胃液分泌增多,称为头期胃液分泌;(2)食物进入胃后,对胃体和胃底的扩张兴奋迷走—迷走反射和壁内神经反射,引起胃液分泌;此外,食物的扩张刺激和化学刺激可间接和直接引起胃泌素释放而刺激胃液分泌,此为后者刺激胃液分泌;(3)食糜进入小肠后,食物的扩张和化学刺激可促进十二指肠粘膜释放胃泌素,后者刺激胃液分泌,此为肠期胃液分泌。

5、抑制胃酸分泌的因素有哪些?答:抑制胃酸分泌的因素主要有以下三个:(1)胃酸:胃酸分泌大量增加时,可直接抑制G 细胞释放胃泌素,也可间接通过生长抑素抑制胃泌素释放,减少胃液分泌;当胃酸排入十二指肠后,肠腔内pH值降低,可兴奋肠一胃反射和肠抑胃素释放,抑制胃液分泌。

(4分) (2)脂肪:当脂肪进人十二指肠后,可刺激肠抑胃素的释放,后者可抑制胃液分泌;(3分) (3)肠腔内容物渗透压显著升高,可刺激肠一胃反射和肠抑胃素的释放.从而抑制胃液的分泌。

6、试述食物在胃内刺激胃液分泌的机制。

答:(1)食物对胃体的扩张刺激,通过迷走一迷走神经长反射和壁内神经丛短反射,可起胃液分泌;(2)食糜中的蛋白质分解产物可直接刺激胃泌素释放,后者经血液循环引起胃液分泌。

(3)胃窦部的扩张可通过壁内神经丛引起胃泌素分泌,使胃液分泌增多。

二、循环系统:1、何谓外周阻力?在其他因素不变的情况下,外周阻力改变会对血压产生什么样的影响?答:外周阻力是指血液流向外周血管所遇到的阻力。

(4分)外周阻力的大小主要取决于血管的口径(主要受小动脉和微动脉舒缩活动的影响)。

血管口径变小,外周阻力加大,迫使心脏射血时流向外周的血量减少,则心舒期存留在大动脉的血量增多,舒张压就会升高,收缩压也相应升高,脉压减少。

反之,外周阻力减少时,舒张压下降明显,收缩压也有相应的的降低。

(6分)2、何谓期前收缩?为何期前收缩后往往有代偿间歇? (2次)答:在实验条件下或病理情况下,心肌在有效不应期之后接受到窦房结之外的异常刺激而产生了一次额外兴奋,我们称为期前兴奋。

由期前兴奋引起的额外收缩,称为期前收缩(早搏)。

(3分) 。

期前兴奋也有自己的有效不应期。

因此,在紧接下来的一次窦房结传来的兴奋传到心室时,正好落在期前兴奋的有效不应期之内,结果不能使心室发生兴奋和收缩,出现一次“脱失”。

等到下次窦房结起搏点再传来兴奋时,才能引起心室兴奋和收缩。

(5分)这样,在一次期前收缩之后,往往出现一段较长的心室舒张期,我们称之为代偿间歇。

(2分)3、为什么说舒张压的高低主要反映外周阻力的大小?答:外周阻力的大小主要取决于血管的口径(主要受小动脉和微动脉舒缩活动的影响)的大小。

(2分)血管口径变小时,外周阻力加大,迫使心脏射血时流向外周的血量减少,则心舒期存留在大动脉的血量增多,舒张压就会升高,收缩压也相应升高,脉压减小。

(4分)反之,外周阻力减小时,舒张压下降明显,收缩压也有相应的降低,脉压增大。

(3分)因此,我们说,在心率不变的情况下,舒张压的高低主要反映了外周阻力的大小。

(1分)4、试述血压变化时,压力感受器反射的调节过程及生理意义。

答:血压变化时,可以通过压力感受器反射进行调节。

比如,血压↑→刺激压力感受器(颈动脉窦与主动脉弓)→传入神经(窦神经、减压神经)→传入冲动↑→心血管中枢整合作用→传出神经→血压↓。

反之,血压下降时,可以通过反射调节使血压有所上升。

5、简述动脉血压形成。

答:心血管系统内的血液充盈以及保持血量和循环系统容量之间适宜的相对关系是形成血压的前提(2分)。

在这个前提下,动脉血压形成的基本因素是心室收缩射血(3分)和外周阻力(3分)。

此外,大动脉的弹性扩张和回缩对血压的形成也发挥一定的作用。

(2分)6、增加心室的前负荷对心输出量有何影响?答:前负荷是指心室收缩前的负荷,实际上是指心室舒张末期的容积或舒张末期压力。

在一定限度内,前负荷增大,心肌的初长便增加,心肌收缩力将随之增强,从而使搏出量增多,心输出量便可增加。

当前负荷减少时,心室收缩力量也将减少。

但是,若心肌初长增加超过最适初长时,心肌收缩力将会降低,使心输出量减少。

7、简述组织液生成的基本原理以及影响组织液回流的因素。

答:组织液是血液经毛细血管壁滤过生成的,生成量主要取决于有效滤过压。

(4分)有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压)。