湘教版 地理 七年级 下册 7.1 东南亚

- 格式:doc

- 大小:132.00 KB

- 文档页数:6

初中-地理-打印版

第一节东南亚

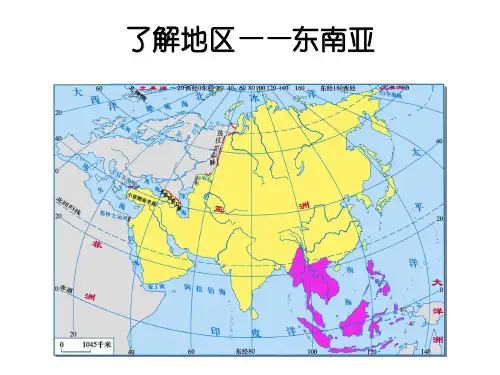

1.东南亚位于亚洲的东南部,包括中南半岛和马来群岛的大部分。

2.中南半岛和马来群岛的区别:

3.印度尼西亚是世界上火山最多的国家,被称为“火山国”。

4.东南亚地理位置重要性:东南亚处在亚洲与大西洋、印度洋与太平洋的“十字路口”,是世界海洋运输和航空运输的重要枢纽,马来群岛与苏门答腊岛之间的马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的天然水道,也是联结欧洲、印度洋沿岸港口与太平洋港口的重要航道。

5.富饶的矿产:世界上天然橡胶、油棕、椰子等热带经济作物的重要产地。

泰国天然橡胶和棕榈油的产量、出口量均居世界首位。

菲律宾是世界上出产椰子、出口椰油最多的国家。

印度尼西亚的石油,马来西亚的锡都居世界第一位。

泰国、越南、缅甸是世界上重要的稻米出口国。

6.海外华人的最大聚居地:(1)东南亚是世界上人口稠密的地区之一。

(2)人口集中分布在大河的冲积平原、河口三角洲以及沿海平原,而山区和岛屿的热带雨林地区则人口稀少。

(3)东南亚是世界上海外华人分布最集中的地区。

(4)我国被称为侨乡的是:广东、福建。

7.1 东南亚一、教学目标1.认识东南亚地理位置的特殊性,知道马六甲海峡在世界海洋运输中的地位。

2.认识东南亚的地形分布大势,能归纳出其地形特征。

3.了解东南亚气候的分布及特点,能分析气候对当地农业生产的影响。

4.知道东南亚占世界前列的热带作物和矿产及其分布状况。

5.了解东南亚国家和首都分布,能举例说明河流对城市分布的影响。

6.了解华人和华侨对东南亚的开发和繁荣所做出的巨大贡献。

7.初步掌握认识地区的一般方法。

二、教材分析东南亚位于亚洲东南部,包括中南半岛和马来群岛两大部分。

作为一个整体的地理区域,无论在自然地理条件,还是在历史、经济发展方面,都有许多共性。

本节教材包括“中南半岛与马来群岛”、“马六甲海峡”、“富饶的物产”、“我国的近邻”等4个内容,知识结构如下:本节教材对应的课程标准内容是“在地图上找出某地区的位置、范围、主要国家及其首都,读图说出该地区地理位置的特点”、“运用图表说出某地区气候的特点以及气候对当地农业生产和生活的影响”和“运用地形图说明某地区河流对城市分布的影响”等。

通过读“东南亚地形分布”、“马六甲海峡的航线”、“东南亚国家和地区分布”等几幅图,学生就可以形成对东南亚范围和地理位置特点的判断:东南亚的范围包括中南半岛和马来群岛两部分。

从纬度位置来看,东南亚的大部分位于10°N~22°N,地处热带。

从海陆位置来看,中南半岛东临中国的南海,西临孟加拉湾;马来群岛东临太平洋,西临印度洋。

从相对位置来看,东南亚北连中国大陆,南临大洋洲,处于亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”,交通位置十分重要。

教材在介绍东南亚的自然环境时,突出了地理要素之间的密切联系,以及自然环境对人类活动的影响。

如地形、地势对河流流向的制约,对河流上游、下游不同特征形成的影响;河流对城市分布的影响等。

东南亚特殊的地形、地质和气候环境造就了丰富的物产。

教材在阐述中南半岛与马来群岛的自然环境特征之后,安排了“富饶的物产”这一部分内容,一方面是让学生了解东南亚物产的地位和分布,另一方面是让学生通过知识的联系,达成“地形、气候对区域农业生产活动的影响”的课程标准要求,这一教学要求在教材安排的“活动”中有更明显的体现。

教材在介绍东南亚国家、人口分布时,突出了“中国”这一元素。

“我国的近邻”这一标题让学生感受到东南亚国家和地区与中国特殊的地缘关系。

教材在凸显华人和华侨在东南亚的分布,及其对东南亚的开发和繁荣做出了巨大贡献的同时,还在阅读中安排了“中国—东盟自由贸易区”的材料,进一步引导学生了解中国与东南亚有着密切的经济社会联系。

本节教材编写的特色之一是重视“活动”设计,力求通过多样的“活动”内容进一步达成“标准”要求。

P.34 “根据所学知识,填表对比中南半岛与马来群岛的地理特征”渗透了地理特征归纳和比较方法的落实;P.39 “构建地理‘知识树’”的活动则突出了初步掌握认识地区的一般方法的学习要求。

三、教学提纲(一)中南半岛与马来群岛1.中南半岛2.马来群岛(二)马六甲海峡(三)富饶的物产1.热带作物的重要产地2.主要粮食作物———水稻3.著名矿产———锡和石油(四)我国的近邻1.国家与首都2.华人与华侨四、教学建议本节涉及东南亚的地理位置、地形、气候、物产和人口等方面知识,属于典型的地区知识的学习,教与学的难度都不大。

教学的关键是引导学生将所学的知识落实到区域地图中,形成较好的空间感知能力。

同时,对于“了解地区”的教学需要正确引导学生初步学会自然环境特征对人类活动影响的分析。

教学导入:方案①:读图导入——展示中国地形图(东南亚部分留白,只出现半岛和群岛,不出现名称)。

教师引导:我们国家将南部的最大岛屿命名为海南岛,海域称之为南海,群岛称之为南沙群岛(注意渗透南海主权问题)。

请同学们看地图,出中国边境,有一个很大的半岛和世界最大的群岛。

你知道他们的名称吗?如果由你来命名,你将给它们一个什么名称呢?由此引入中南半岛与马来群岛的学习。

方案②:问题导入———同学们,你们还记得世界上最大的群岛是哪个吗?你们知道世界上火山最多的是哪个国家?它们位于世界上哪个地区?这节课我们一起去认识它们,由此引入东南亚的学习。

【中南半岛与马来群岛】教学指导:这一部分的教学,要求学生把握两个方面的内容:一是东南亚的组成(中南半岛与马来群岛)及其地理位置特征;二是两大区域单元内的地形、气候、河流特征及其对人类活动的影响。

教学的关键是让学生学会地形、河流、气候相互之间关系的分析,以及它们是怎样综合影响人类活动的。

教学过程1:东南亚地理位置的重要性。

课堂活动①:读图7 1 “东南亚地形分布”,说一说东南亚的地理位置特点。

要求在图7-1中找出中南半岛和马来群岛以及马六甲海峡的具体位置,并观察它们的纬度位置和海陆位置特点。

通过活动,让学生感悟到东南亚地理位置的特殊性和重要性:地处低纬(热带)地区;处于亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”,交通位置十分重要。

教学过程2:中南半岛的气候、地形、河流与人类活动。

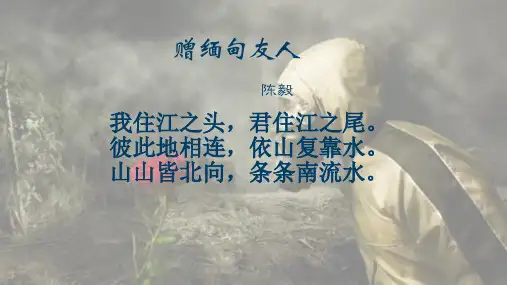

课堂活动②:读图7 1 “东南亚地形分布”,思考:(1)中南半岛位于亚洲的东南部,属于什么气候类型?具有哪些显著的气候特征?(指导学生观察第六章中的亚洲气候分布图和教材相关内容,获取问题的答案)(2)观察图中河流与地形分布的关系?地势变化与河流流向的关系?从中你可以得出中南半岛的地形与河流分布有什么特征?(正确认识地形与河流分布的关系,知道中南半岛“山河相间,纵列分布”的特点)(3)中南半岛的人们主要活动在什么地形区?河流的什么部位?考虑到该区域的气候特征,人们应关注什么自然灾害?(认识地形、河流、气候对人类活动的影响,感悟人类活动与自然环境特征密切相关)小结:为加深学生印象,可带领他们用手作比喻:手掌代表中国西南部,手指代表中南半岛上的高峻山脉,指间的缝隙代表几条大河,并可引用革命老前辈陈毅同志1957年所作《赠缅甸友人》诗句:“我住江之头,君住江之尾”、“我吸川上流,君喝川下水”、“彼此地相连,依山复靠水”、“山山皆北向,条条南流水”,来说明中南半岛与我国山水相连的特点。

教学过程3:马来群岛的气候、地形、河流与人类活动。

课堂活动③:读图7 1 “东南亚地形分布”,完成下列要求:(1)用彩笔勾画出赤道,想一想赤道附近应该是什么气候类型?具有怎样的气候特征?(热带雨林气候,终年高温多雨)(2)选择其中的一个岛屿(如苏门答腊岛或加里曼丹岛等),勾画岛屿的轮廓及河流分布,在此基础上分析得出地形地势特征和河流特征。

(山地和丘陵为主,平原分布在沿海地区;河流短促流急。

引导学生关注河流流向与地势变化的关系)(3)想一想,为什么印度尼西亚有“火山王国”之称,又是地震频发的国家?引导学生观察印度尼西亚的位置,回忆六大板块的分布,运用板块运动的观点来解释这一现象。

为了激发学生的探究热情,教师可出示东南亚火山、地震分布图,补充该地区地震、火山活动的相关事件。

(4)印度尼西亚也是世界上人口超过1亿的国家,你认为该国人口在分布上会有怎样的特征?(人口分布极不平衡,主要分布于沿海平原,且集中于爪哇岛上)在上述活动的基础上,让学生完成教材P.33~34活动内容(相当于课堂巩固练习)。

过渡:我们已经知道东南亚处于亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”,交通位置十分重要。

如果我国有一艘油轮从西亚地区运输石油到上海,在这“十字路口”中需要经过什么海峡呢?由此引入马六甲海峡的学习。

【马六甲海峡】课堂活动:读图7-4 “马六甲海峡”,完成下列要求:(1)马六甲海峡位于哪个半岛和哪个岛之间?(马来半岛和苏门答腊岛之间。

教师可对马六甲海峡做比较详细的说明,以便学生对它有深入的了解。

马六甲海峡包括新加坡海峡在内,全长1080千米,西北部较宽,东南部较窄,最窄处37千米,航道最窄处仅2千米)(2)人们为什么称马六甲海峡是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋联系的“咽喉”?要点:马六甲海峡是太平洋与印度洋之间最短航线(不是唯一航线)的必经之地。

海峡底部较平坦,水深在25~200米之间,可通航25万吨的巨轮。

由于马六甲海峡走向与当地盛行风向垂直,当海峡外的海域风浪滔天时,海峡内却风平浪静,有利于船只航行。

马六甲海峡处于太平洋至印度洋的重要航线上,过往的航线有许多条,是世界上通航量最大的水道之一,年过往船只有5万多艘,马六甲海峡以其独特的地理位置和航海环境被称为世界航海线上的“咽喉”。

(3)讨论:针对马六甲海峡通航能力的限制,如果要开辟一条沟通印度洋和太平洋的新航线,你有什么好的建议?并说出理由。

(本题属于开放性问题,旨在培养学生的观察能力和创新思维。

预设指向为开挖克拉运河。

当然学生如有其他的建议,不能一概否定,可引导他们在可行性方面做进一步思考,从中找出最佳建议。

这一活动可考虑用小组竞赛的方式进行,比一比谁的点子多,谁的点子好。

最后评出最佳建议,并获得“金点子奖”荣誉。

)延伸活动:马六甲海峡沿岸有哪些国家?(印度尼西亚、马来西亚、新加坡)运用事实材料,说明哪一个国家的发展与马六甲海峡的关系最为密切?(新加坡,训练学生有选择性、针对性地收集地理信息)【富饶的物产】教学指导:“富饶的物产”这一部分教学内容比较繁杂,对于学生来说并不容易。

一是需要记忆重要物产的名称和分布地,二是要完成“地形、气候对区域农业生产活动的影响”这一课程标准要求,即把握一些重要物产的形成原因,如水稻种植、锡矿带形成等。

在教学过程中,应充分利用地图,并结合有关阅读材料,加深学生印象。

在讲水稻的分布时,可让学生分析水稻与当地自然条件的关系:主要与地形、气候、土壤、水源条件有关。

在讲述矿产资源时,应利用矿产符号,引导学生在图上找出锡和石油的主要产区。

教学过程:读图7-6 “东南亚物产分布”,完成下列任务:(1)让学生看清图例,了解东南亚主要有哪些农产品和矿产品。

(2)从图上找出主要热带作物及其产地。

(天然橡胶:马来西亚、印度尼西亚、泰国、缅甸;油棕:马来西亚、印度尼西亚、泰国;椰子:菲律宾、马来西亚、印度尼西亚)(3)在东南亚的矿产资源中,最重要的是哪两种?(锡和石油)它们主要分布在哪些国家?(锡:泰国、马来西亚;石油:印度尼西亚、文莱)(4)从图上找出东南亚重要的水稻生产国。

(泰国、柬埔寨、缅甸、越南)课堂活动:读图6-9、7-1、7-6,完成下列任务:①找出中南半岛水稻的主要产区,说出这些地区的气候类型和地形类型。

②议一议,东南亚地区种植水稻具有哪些有利的自然条件?本“活动”的实施,首先教师要指导学生阅读水稻的生长习性和生产、管理要求,其次是在图7 6中找出水稻的主要分布区域,然后对应图6-9和7-1分析水稻生长地区的气候、地形、河流条件,从中得出种植水稻的有利自然条件。