壶林山堂阎氏族谱安阳卷古文化参考资料

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

壶林山堂闫氏辈分对应表摘要:一、引言二、壶林山堂闫氏辈分表概述1.表格结构2.家族辈分分布三、闫氏家族渊源及发展1.家族起源2.家族发展历程四、闫氏辈分命名规则及寓意1.命名规则2.寓意分析五、闫氏家族文化传承与价值观1.家族文化特点2.家族价值观体现六、结论正文:一、引言壶林山堂闫氏辈分对应表是研究闫氏家族历史的重要资料。

本文将对这份表格进行详细解读,分析闫氏家族的渊源、发展历程、辈分命名规则以及家族文化传承等方面,以期对闫氏家族有更全面的了解。

二、壶林山堂闫氏辈分表概述1.表格结构壶林山堂闫氏辈分表分为两部分,一部分是家族成员的姓名,另一部分是家族成员的辈分。

表格中,辈分用汉字表示,字体较大,姓名则较小。

2.家族辈分分布从表格中可以看出,闫氏家族辈分分布较为规律,大致可以分为十个辈分,分别为:长、振、家、国、永、世、传、统、兴、旺。

这些辈分按照顺序排列,体现了家族的延续和发展。

三、闫氏家族渊源及发展1.家族起源闫氏家族起源于明朝,始祖闫万一郎由山西洪洞县迁至山东德州。

此后,家族逐渐发展壮大,形成了壶林山堂这一支系。

2.家族发展历程自闫万一郎以来,闫氏家族历经六百多年,传至第二十代。

在这期间,家族成员遍布全国各地,涉及政治、经济、文化等多个领域,取得了显著成就。

四、闫氏辈分命名规则及寓意1.命名规则闫氏家族辈分命名遵循一定的规则,即以“长、振、家、国、永、世、传、统、兴、旺”为序,每个字代表一个辈分。

在家族中,每个成员的名字中都会包含其中一个字,以表示其在家族中的地位和辈分。

2.寓意分析“长”代表家族长辈,寓意家族传承;“振”表示振兴家族;“家”寓意家族和谐,家国情怀;“国”代表为国家作出贡献;“永”表示永续发展;“世”寓意世代相传;“传”代表传承家族文化;“统”表示家族团结一致;“兴”寓意家族繁荣昌盛;“旺”则表示家族兴旺发达。

五、闫氏家族文化传承与价值观1.家族文化特点闫氏家族文化特点是重视教育、讲究礼仪、崇尚节俭、注重家族团结。

壶林山堂阎氏族谱家训一、热爱祖国。

爱国主义是中华民族精神的核心,奉劝族人要热爱祖国,维护祖国统一和民族团结是每个人义不容辞的义务。

二、孝敬父母。

鸦有反哺之孝,羊有跪乳之恩。

奉劝族人一定要孝敬父母,父母老要赡养,父母病要看病,床前伺候,以报养育之恩。

三、重视教育。

十年树木,百年树人,教育是国家兴旺发达的基础。

奉劝族人重视教育,教养有方,切忌溺爱子女,不论男女,适龄上学。

教育子女尊敬师长,团结同学,热爱劳动,刻苦学习,立志成才。

四、品德高尚。

德育是做人之本,奉劝族人注重对子女进行社会公德、职业道德和家庭美德教育,让他们认认真真做事,堂堂正正做人。

五、团结友爱。

兄弟姐妹情同手足,要互相谦让,友爱相处,夫妻之间男女平等,互敬互爱,族人之间、邻里之间,同事之间互相尊重,互相帮助。

奉劝族人要懂得“和为贵”,建立和谐的人际关系,则我族万事兴也。

六、正确择偶。

男婚女嫁,人之常伦。

奉劝族人慎重择偶嫁婿,勿以貌取人,应以德才取人,勿攀富贵之门,要结合自己的家庭实际正确选择配偶。

七、遵纪守法。

法律是代表国家的意志,是维护人民利益的行为规范。

奉劝族人要遵纪守法,切莫违法犯罪。

八、爱岗敬业。

族人根据自己的学业和特长,选择适合自己的职业后,要安心本职工作,尽职尽责,锐意进取,开拓创新,奉献社会。

九、勤俭持家。

勤俭节约是中华民族的传统美德,古人云:“成由节俭败由奢。

”奉劝族人要珍惜财富,根据自己的家庭收入状况合理安排消费支出,反对婚丧嫁娶大操大办、铺张浪费等奢靡之风。

十、严禁赌毒。

赌博吸毒是两大公害。

古人云:“十赌九输,久赌必输。

”奉劝族人严禁赌博和吸毒,一旦介入,财产输光吸光,难以做人。

十一、崇尚科学。

奉劝族人让子女从小接受科学教育,树立科学的世界观,人生观、价值观,反对愚昧和迷信。

十二、注重养生。

奉劝族人要养成良好的饮食生活习惯,戒烟限酒,科学锻炼身体。

健康是最大的财富,只有健康的身体,才能报效祖国,奉献社会。

以上各条,望我族人严格遵守,则家道可兴也。

问我家乡在何处,居住山西洪洞大槐树明代初年,传说胡大海的母亲是胡姑娘,被人形抢到山洞,生了大海。

母亲与大海讲道:“人形把咱抢来的。

”人形出洞后用大石头堵住洞口。

大海长到1十一岁时,与母说:“咱走吧”。

母说:“大石头移不动。

”大海把石头移了,母子逃出山洞,走到高梁河上了船,人形到洞里一看,母子二人走了,就追到高梁河,见母子已上了船,人形跳河而亡。

胡大海让母先下船,母亲走远了,船家给大海要钱,大海没有钱,船家不让大海走,大海把船家甩下河里了。

大海与母到大都(今北京)讨饭,人家说:“黑老魃的来了”,都关了门,不给他饭吃。

大海说:“以后我得了地,把这一带人全杀光。

”大海让母亲去讨饭,后来闻之朱元璋在南方招兵,大海到南方找到元璋投军,助元璋当了皇上。

大海奏道:“我把几个省的人要杀了”。

皇上不准本章,大海要辞朝,皇上只准许杀一箭之地,大海一箭射到老雕的尾巴上,老雕带着箭飞了几个省,到大都(今北京)落下来了,大海杀了几个省,但没杀到山西。

从山西省向外移民,移民的出发地就是洪洞县大塊树下,(今为洪洞县古槐公园)。

公园在汾河岸边原是唐代贞观二年(公元628年)广济寺的所在地。

后因汾河水泛滥寺庙移位,只留下金代章宗承安五年(公元1200年)中秋僧人惠王连建立的青石幢一座。

当时左侧大道旁,有一株槐树:“树身数十围,荫蔽数亩”,老槐树枯死后,同根又生出第二代第三代槐树。

当年移民以大槐树为标志物成为集中地和出发地。

明初,凡迁往北京、冀、豫、秦、皖、苏,湖北等。

这几个省的移民都集结在大槐树下办理迁移手续,发放各种川资凭照,然后迁往各自的目的地。

清明节寻根祭祖,人们在树下寻找自己的姓氏源头,寻找祖先生活过的地方,万变不忘其祖,万变不忘其宗,已成为中华民族的传统美德。

当时的洪洞县地处交通要道,北达幽燕东接齐鲁,南通秦蜀,西临河陇。

因此移民办公室设在洪洞县一公里处的广济寺。

所有被迁的山西人民均在此办理迁移手续领取户部颁发的,迁徒勘洽然后编队迁送当时在寺庙左恻大道旁,有一株大槐树,此树七庹零一媳妇,身围四十一尺。

淇县新庄一枝小序据老谱记载(第八次续修谱,第一部,第七卷)淇县黄洞乡温洞村新庄一枝,系由十一世培性祖在乾隆十三年(即一七四八年)从林州临淇吕儿庄迁去的,至今已二百六十余年。

在一七五零年培性祖去世后,按他本人的意愿送回吕庄葬于南茔。

十二世祖继宗,在母亲的关怀和教导下,披荆斩棘,辛勤耕作,家景人丁十分兴旺,在其晚年已达四世同堂。

这时他决定在新庄孤石沟选择新茔,并亲自设计碑文,于道光十一年,即一八三一年十一月立成。

在一八三五年七月初九日去世后葬于新茔,寿终八十岁。

附碑文:公培性之子,继宗,住林县吕儿庄,戊辰年迁移淇县里合里新庄沟,驻年八十有余,配牛氏生三子。

我祖父辈因家族变故,不得已背井离乡、远离伤痛,由长兄闫乃昌携其祖母、母亲,幼弟、小妹等一族亲人寻找新的生存之地,逐于民国十八年(1929年),自河南淇县黄洞乡温洞村新庄迁往山西省襄汾县土地殿乡裴家庄大队贺家墓村安家落户。

祖辈初来山西后,人生地异,亲友皆无,满目苍然。

为求生存历尽艰辛,开荒垦田,放牧育禽,以求温饱。

生活日见好转,其后二弟乃胜、三弟乃云为了减轻家负,寻求更好的发展,让一家人能过上吃饱穿暖,让下一代有书可读、有地可种的日子,另行迁到与襄汾相邻的临汾县(现在的临汾市尧都区)贺家庄乡苏寨村,自此两地的三兄弟,相敬相扶,恩泽乡里,义待亲友,度过了艰难的岁月。

至今繁衍生息八十余年。

这正是;天地苍茫异乡客,举家生息两茫然。

田丰炉红日月艰,兄弟相扶度难关。

居山仍有冲天志,温饱尚可另建园。

磨难几许风霜泪,誓为子孙做前尘。

这次读修家谱对我们临汾一枝非常重要,也是一个偶然机会,通过我的QQ好友闫海文建立的一个壶林山(闫氏情)QQ群,才得知河南老家在续修家谱,并且闫海文是老本家(二十一世,义祖后人),也是家谱编委成员,安阳东龙山人,高级教师,安阳四中任教,对修家谱充满了热情,无论哪一枝都要考察、了解。

通过进一步对话,方知我始祖是林州临淇吕庄人,后迁居淇县的。

三世守信祖鹤壁世系说明

根据沙锅爻千字沟和南大岭两块墓碑记载,经族人前去始祖德公居住地追溯求源,认祖归宗和其他资料表明,守信确系壶关晋庄谭祖三世之孙,迁到鹤壁市西鹿村的,卒后葬于桐树庄北地新茔,立为鹿楼、元泉和沙锅爻三村阎氏始祖。

守信祖迁到鹤壁后,书香门第传家,世系繁衍庞大,人丁兴旺,支派外迁甚多,年年集中宗族祭祀,加深团结,以表对先祖的缅怀和尽孝之心。

现以老谱为依据,世系为核心,将鹿楼集、元泉村、沙锅爻三村的阎氏族人续入壶林山堂阎氏族谱合订卷,重新归拢,启迪后人继承先人之美德,激励后人而奋进。

壶林山堂阎氏族谱编委会

公元二0一五年三月于林州吕庄。

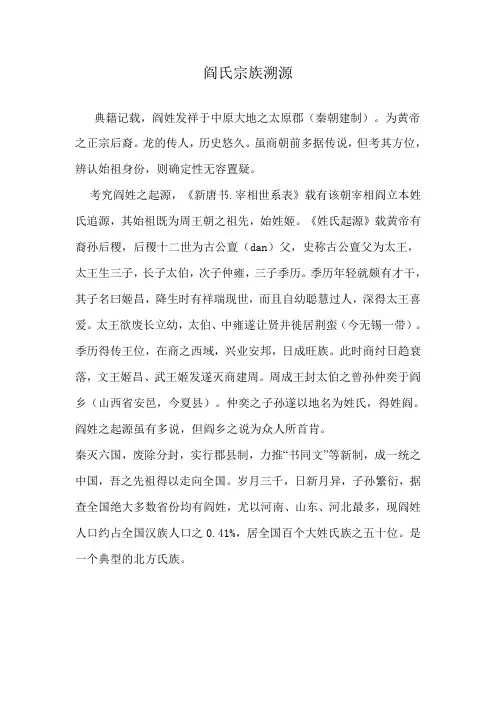

阎氏宗族溯源典籍记载,阎姓发祥于中原大地之太原郡(秦朝建制)。

为黄帝之正宗后裔。

龙的传人,历史悠久。

虽商朝前多据传说,但考其方位,辨认始祖身份,则确定性无容置疑。

考究阎姓之起源,《新唐书.宰相世系表》载有该朝宰相阎立本姓氏追源,其始祖既为周王朝之祖先,始姓姬。

《姓氏起源》载黄帝有裔孙后稷,后稷十二世为古公亶(dan)父,史称古公亶父为太王,太王生三子,长子太伯,次子仲雍,三子季历。

季历年轻就颇有才干,其子名曰姬昌,降生时有祥瑞现世,而且自幼聪慧过人,深得太王喜爱。

太王欲废长立幼,太伯、中雍遂让贤并徙居荆蛮(今无锡一带)。

季历得传王位,在商之西域,兴业安邦,日成旺族。

此时商纣日趋衰落,文王姬昌、武王姬发遂灭商建周。

周成王封太伯之曾孙仲奕于阎乡(山西省安邑,今夏县)。

仲奕之子孙遂以地名为姓氏,得姓阎。

阎姓之起源虽有多说,但阎乡之说为众人所首肯。

秦灭六国,废除分封,实行郡县制,力推“书同文”等新制,成一统之中国,吾之先祖得以走向全国。

岁月三千,日新月异,子孙繁衍,据查全国绝大多数省份均有阎姓,尤以河南、山东、河北最多,现阎姓人口约占全国汉族人口之0.41%,居全国百个大姓氏族之五十位。

是一个典型的北方氏族。

《通志·氏族略》记载:“阎氏,姬姓。

武王封太伯曾孙奚仲奕子于阎乡,因以为氏。

”同书又云:“昭王少子生而有文在其手,曰阎,康王封于阎城。

”又云:“唐叔虞之后,晋成公子懿食采邑于阎,晋灭之,子孙散河、洛。

”《新唐书·宰相世系》:“阎氏出自姬姓。

周武王太伯曾孙仲奕于阎乡,因以为氏。

”又云:“昭王少子生而手文曰‘阎’,康王封于阎城。

”太昊伏羲氏——黄帝轩辕氏——古公亶父太王——仲雍——仲奕(泰伯无后,过继给了泰伯,为泰伯的曾孙)——阎姓。

在中华姓氏中,按人口的多少为序,阎姓是第50大姓,约占全国汉族人口的0.发41%,在少数民族中,满、回、蒙古等,均有阎姓。

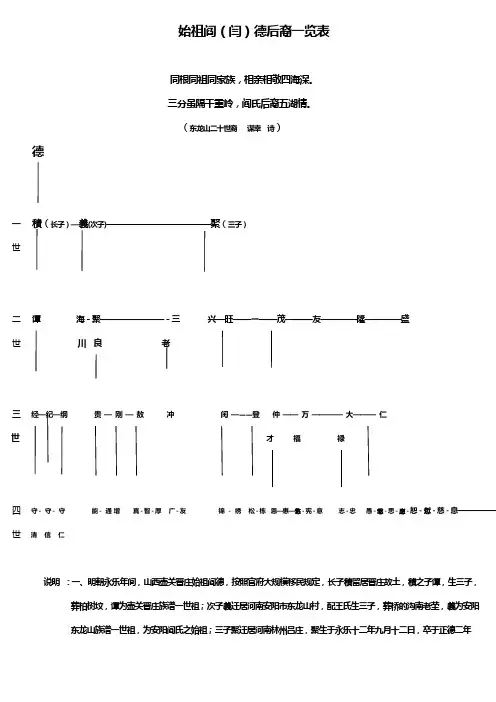

始祖阎(闫)德后裔一览表

同根同祖同家族,相亲相敬四海深。

三分虽隔千重岭,阎氏后裔五湖情。

(东龙山二十世裔谋幸诗)

德

一積(长子)—義(次子)——————————聚(三子)

世

二谭海-聚———————-三兴—旺——―——茂———友————隆————盛

世川良老

三经—纪—纲贵—刚—敖冲闰—――登仲——万————大———仁

世才福禄

四守-守-守能-通增真-智-厚广-友锦-绣松-栋恩—惠—憼-宪-意志-忠愚-慤-思-應-恕-悊-慈-息—————世清信仁

说明:一、明朝永乐年间,山西壶关晋庄始祖阎德,按照官府大规模移民规定,长子積留居晋庄故土,積之子谭,生三子,葬柏树坟,谭为壶关晋庄族谱一世祖;次子義迁居河南安阳市东龙山村,配王氏生三子,葬桥的沟南老茔,義为安阳

东龙山族谱一世祖,为安阳阎氏之始祖;三子聚迁居河南林州吕庄,聚生于永乐十二年九月十二日,卒于正德二年

九月十二日,寿九十四岁,配周氏,寿八十二岁,生六子,葬吕庄东北一里许,聚为林州吕庄族谱一世祖,为林州

阎氏之始祖。

二、上表世次安排,统一从“積、義、聚”三祖开始起一世,后人依次分列,亲疏远近,辈分大小,一目了然。

三、德祖三支系后裔统一使用“壶林山”堂号,“壶”是指壶关晋庄,“林”是指林州吕庄,“山”是指安阳东龙

山。

将来若干年后,阎(闫)氏三支系后裔无论走到天涯海角,偶然相逢,只要一提“壶林山”堂号,彼此

就知道是一家人,同族之情油然而生,必然相亲相敬,互相帮忙。

各位宗亲:您们好!

今天,我们怀着激动的心情,在这里隆重举行壶林山堂阎氏族谱合订卷颁发仪式,首先向出席仪式的宗亲们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

树高千尺归一根,江河支流汇同源。

我阎氏乃黄帝后裔,泰伯之后。

周武王定天下,封泰伯曾孙仲奕于阎乡,因以封邑为姓,始有阎氏,子孙代代繁衍,生生不息,至今已三千余年。

我壶关晋庄德祖,开创基业至今已六百余年,其长子阎积留居故土,次子阎义迁居河南安阳东龙山,三子阎聚迁居林州吕庄。

现在三支系后裔人丁兴旺,薪火相传,都赖德祖恩德积累庇佑子孙之故也。

源远流长百代兴,慎终追远昭万年。

盛世续谱,太平修志,是中华民族的传统美德。

今天我们三支系的族谱合订出版,是我们族人的骄傲和责任,为阎氏族谱续修史上立下了一座不朽的丰碑,也是大家大力支持、辛勤劳动的结果。

饮水思源,落叶归根,光宗睦族,牢记家训。

当今盛世是知识经济飞速发展的时代,正是族人创业、立功的年代。

通过续修族谱使阎氏后代子孙,修身立德,勤奋学习,尊敬师长,孝亲敬祖,热爱祖国。

以族谱为纽带,增强族人的凝

聚力和向心力,促使族人相互沟通,相互帮忙,积极进取,奉献社会,为提高阎氏族人的经济、社会地位而努力奋斗!

祝愿阎氏族人,身体健康,生活愉快,家庭幸福,事业有成!祝愿阎氏家族兴旺发达!祝愿我们祖国繁荣富强!

最后,让我们用最虔诚的心、最炽热的情迎回族谱吧!

壶林山堂阎氏族谱合订卷编委会

公元二0一五年九月六日。

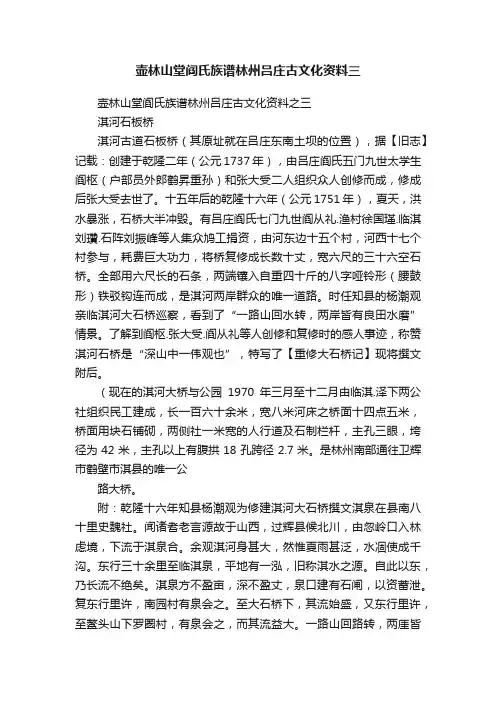

壶林山堂阎氏族谱林州吕庄古文化资料三壶林山堂阎氏族谱林州吕庄古文化资料之三淇河石板桥淇河古道石板桥(其原址就在吕庄东南土坝的位置),据【旧志】记载:创建于乾隆二年(公元1737年),由吕庄阎氏五门九世太学生阎枢(户部员外郎鹤昇重孙)和张大受二人组织众人创修而成,修成后张大受去世了。

十五年后的乾隆十六年(公元1751年),夏天,洪水暴涨,石桥大半冲毁。

有吕庄阎氏七门九世阎从礼.渔村徐国瑾.临淇刘瓚.石阵刘振峰等人集众鸠工捐资,由河东边十五个村,河西十七个村参与,耗费巨大功力,将桥复修成长数十丈,宽六尺的三十六空石桥。

全部用六尺长的石条,两端镶入自重四十斤的八字哑铃形(腰鼓形)铁驳钩连而成,是淇河两岸群众的唯一道路。

时任知县的杨潮观亲临淇河大石桥巡察,看到了“一路山回水转,两岸皆有良田水磨”情景。

了解到阎枢.张大受.阎从礼等人创修和复修时的感人事迹,称赞淇河石桥是“深山中一伟观也”,特写了【重修大石桥记】现将撰文附后。

(现在的淇河大桥与公园1970年三月至十二月由临淇.泽下两公社组织民工建成,长一百六十余米,宽八米河床之桥面十四点五米,桥面用块石铺砌,两侧社一米宽的人行道及石制栏杆,主孔三眼,垮径为42米,主孔以上有腹拱18孔跨径2.7米。

是林州南部通往卫辉市鹤壁市淇县的唯一公路大桥。

附:乾隆十六年知县杨潮观为修建淇河大石桥撰文淇泉在县南八十里史魏社。

闻诸耆老言源故于山西,过辉县候北川,由忽岭口入林虑境,下流于淇泉合。

余观淇河身甚大,然惟夏雨甚泛,水凅使成千沟。

东行三十余里至临淇泉,平地有一泓,旧称淇水之源。

自此以东,乃长流不绝矣。

淇泉方不盈亩,深不盈丈,泉口建有石闸,以资蓄泄。

复东行里许,南园村有泉会之。

至大石桥下,其流始盛,又东行里许,至鳌头山下罗圈村,有泉会之,而其流益大。

一路山回路转,两厓皆有良田水磨。

又东行十三里至蔡家堰,则两山逼束,一水中流。

过将军墓,入汤阴界,始行平地焉。

辛末初夏,余以勘立水磨亲徇淇泉而上下。

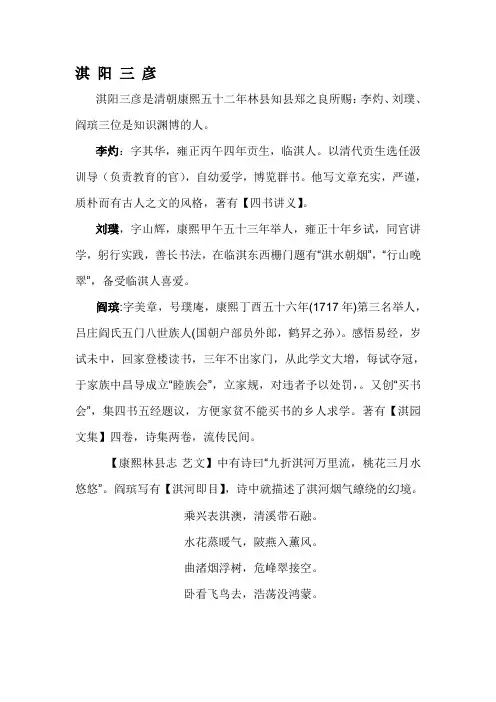

淇阳三彦淇阳三彦是清朝康熙五十二年林县知县郑之良所赐:李灼、刘璞、阎瑸三位是知识渊博的人。

李灼:字其华,雍正丙午四年贡生,临淇人。

以清代贡生选任汲训导(负责教育的官),自幼爱学,博览群书。

他写文章充实,严谨,质朴而有古人之文的风格,著有【四书讲义】。

刘璞,字山辉,康熙甲午五十三年举人,雍正十年乡试,同官讲学,躬行实践,善长书法,在临淇东西栅门题有“淇水朝烟”,“行山晚翠”,备受临淇人喜爱。

阎瑸:字美章,号璞庵,康熙丁酉五十六年(1717年)第三名举人,吕庄阎氏五门八世族人(国朝户部员外郎,鹤昇之孙)。

感悟易经,岁试未中,回家登楼读书,三年不出家门,从此学文大增,每试夺冠,于家族中昌导成立“睦族会”,立家规,对违者予以处罚,。

又创“买书会”,集四书五经题议,方便家贫不能买书的乡人求学。

著有【淇园文集】四卷,诗集两卷,流传民间。

【康熙林县志·艺文】中有诗曰“九折淇河万里流,桃花三月水悠悠”。

阎瑸写有【淇河即目】,诗中就描述了淇河烟气繚绕的幻境。

【康熙林县志·艺文第十二】,顺治丙戊年进士阎鹤昇游龙泉寺有诗曰:在修孔尖山柏林寺时,阎瑸【孔尖山】诗云阜崪一孤峰,青苍界太虚。

柏光团汉直,岚影入霄馀。

晴雨争明晦,烟云任卷舒。

崚赠終古峙,大力想坤舆。

阎瑸:游石门寺,览万泉诗二首(一)新春风日佳,策马恣幽讨。

溪流河索洄,山色自苍老。

林蛮如膏沐,映日竞新好。

前行至康山,潭光何浩渺。

澄彻天影含,映碧烟岚倒。

迤北转深黑,阴色争瞑窅。

久立森毛发,奇诡惊视眺。

似有神物潜,仿佛露指爪。

须臾出幽险,浅濑石皓皓。

回首眺空潭,烟光泛飞鸟。

(二)肆策入幽险,危栈盘春阴。

细路缘秋毫,下视杳无痕。

旁临欲崩石,嵌奇复嶙峋。

阴崖蔽光影,白日转窅昏。

潺湲万瀑泻,水石何粼粼。

下会一川流,急峡日东奔。

岸容自娟娟,苔色亦鲜新。

隔岸数茅屋,应是素心人。

会归谢尘羁,终焉此卜邻。

吕庄阎氏五门十六世文捷调研笔录二O一六年三月十八日。

阎氏是一个历史悠久阎氏是一个历史悠久、多民族、多源流的姓氏群体,属于大姓系列,人口约三百八十一万五千余,占全国人口总数的0.24%左右。

秦、汉时期,有阎氏人迁甘肃、湖南、山东、河北等地,西汉末年,有尚书令阎章居荥阳,其子阎畅长子为阎显,阎显被封为长社侯(今河南长社),后阎显参予皇室更迭被诛,其子阎穆为避难徙居于巴西之安汉(今四川安汉),是为阎氏入川之始。

阎穆有孙名阎甫,被曹魏武帝封为平乐侯,复居河南新安。

阎甫子阎璞,因西晋一统而仕宦象郡太守(今广西、贵州一带)并定居当地。

晋朝时期,阎璞之子阎瓒为汉中太守而定居陕西汉中,阎瓒有子阎亨,为辽西太守,阎亨生子名阎鼎,因仕宦而迁居今北京一带,后死于刘聪之难。

阎鼎子阎昌逃奔马邑(今山西朔州),后其孙阎满一支徙居河南,又从中派生出甘肃天水、敦煌等支派。

阎满之孙有阎善,因仕宦云中镇将而徙居云州盛乐(今内蒙古和林格尔土城子)。

五胡十六国时期,阎氏族人被迫大举南迁。

隋、唐时期,阎氏族人在江南的分布更广,在盛唐时期,阎氏族人在太原发展成一大望族。

宋、元时期,夷人南侵,使原本散居江南的阎氏族人进一步向华中、华南、西南播迁。

明朝时期,作为洪洞大槐树的迁民姓氏之一,太原阎氏亦有迁今山东、河南、陕西、北京、天津等地者。

至此阎氏已分布于全国各地,并有阎氏族人徙居海外。

如今,阎氏族人分布广泛,尤以河南、山东、河北等省多此姓,上述三省阎氏约占全国汉族阎氏人口的57%。

分布⑴.山西省:翼城市:本支昭穆图分五世前和五世后两部分。

盂县东坪村:本支阎姓依托这片热土,历经清未腐朽、变法为新、民国战乱、人民革命,从贫穷落后走入小康进步。

这是一个典型的中式家庭,比较全面地反映了个人、家庭随着社会的兴衰而成长进步的过程。

定襄市(五台)河边村:这一支是阎锡山的家族。

阎锡山的祖籍在山西洪洞县,明洪武初迁到阳曲县坡子街,后又迁到五台长条坡,继而定居河边村。

孝义县:本宗支始祖阎仁,最初从平阳迁到灵石。

至十二世尚完、尚美兄弟二人又从灵石迁到安生。

百家姓对联:阎姓来源及阎姓对联、阎姓宗祠联

阎(yán 閻)姓今多简写作“闫”字,出自姬姓,为黄帝裔孙后稷之后,以封地名为氏。

得姓始祖:仲奕。

太泰伯的曾孙。

周族首领太王有三个儿子:太(泰)伯、仲雍和季历。

小儿子季历生子姬昌(即周文王),周武王灭商后把仲雍之后封于吴,把太泰伯的曾孙仲奕封在阎乡。

阎姓是当今中国姓氏排行第七十五位的大姓。

源承周代;

望出太原。

——全联典出阎(闫)姓的的源流和郡望。

河南郡太原郡天水郡诸支挺秀;

右相堂日月堂丹青堂各族争芳。

——全联典指阎(闫)姓的郡望和堂号。

洪都滕阁迎宾客;

右相凌烟刻画图。

——上联典指唐代名贤、洪州都督阎伯屿,上元二年(675年)九月九日重阳节,在滕王阁大宴宾客。

因诗人王勃席间作《滕王阁序》:“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色”的佳句而流芳百世,千古传诵。

下联典指唐代画家阎立本,善于刻画人物性格。

所画太宗像及《凌烟阁功臣二十四人图》等,称誉当时。

附:

清平裁士;

礼让化民。

——佚名撰阎(闫)姓宗祠联。

上联典指明代兵部尚书阎仲宇。

为官清廉公正,善于识别人才。

下联说三国时蜀汉绵竹令阎宪,多以

德政感化百姓。

抚士得死力;

谏役慰民心。

——佚名撰阎(闫)姓宗祠通用联。

上联典指北周·阎庆。

下联典指晋·阎曾。

壶林山堂闫氏辈分对应表

(原创版)

目录

1.介绍壶林山堂闫氏辈分对应表

2.详述壶林山堂闫氏辈分对应表的内容

3.探讨壶林山堂闫氏辈分对应表的价值和意义

正文

壶林山堂闫氏辈分对应表是一部记录壶林山堂闫氏家族辈分传承的

珍贵文献。

它不仅对于研究闫氏家族的族谱和辈分传承有着重要的参考价值,同时也为我们揭示了中国传统家族文化和家族制度的演变提供了宝贵的实证材料。

壶林山堂闫氏辈分对应表详细地记录了闫氏家族的辈分传承,从一世祖到如今的后代,每一代的名字、字号、生平以及家族的重要事件都有所记载。

这不仅使得闫氏家族的后代能够清晰地了解自己的辈分和家族历史,也为研究者提供了丰富的研究材料。

此外,壶林山堂闫氏辈分对应表还揭示了中国传统家族制度的一些重要特点。

例如,它强调了家族的血缘关系和家族成员之间的相互责任,同时也体现了家族对于个体行为的严格规范和控制。

这些特点既是中国传统家族制度的重要组成部分,也是我们理解中国传统文化和社会制度的关键。

第1页共1页。

阎乡系统阎氏家族世系表阎乡系统阎氏家族世系表说明:1.本章所述为阎乡系统阎氏家族世系表排列表至顺健祖为止,后世在本章后另列.2.阎邑系统是从19世懿到53世进开始的,懿的父亲是成公(重耳少子).公元前606年成公封其子懿于阎邑而德阎姓阎邑在今山西安邑西部,本章暂不介绍.3.公元523年,进于魏正光四年拜龙骧将军,今甘肃庆阳为阎进为始祖,本章不述.4.阎灿是明时从山西泽潞迁至甘肃庆阳的始祖.世次名字封号住址说明1 泰伯奔吴子嗣在西北戎,今陕西旬邑附近2 休名3 来诏4 仲奕伯爵5 寨袭伯爵6 伊人袭伯爵7 考袭伯爵8 终于袭伯爵9 许无嗣,其弟静袭伯爵,生二子,长楷以事贬黜,且无嗣,次根继之.10 根由伯爵贬为世卿,性笃孝友.11 突嗣世卿生子四,志嗣之.12 志嗣世卿生子二,长贝次碗.13 贝嗣世卿14 不屈嗣世卿生子三,与.卓.箴.15 与嗣世卿16 恒嗣世卿17 仁辅嗣世卿生子二,长秘次严.18 秘失世卿之职19 璠隐居20 朝歌生子二,长收次昀.21 收无嗣,昀子圭继之.22 圭23 曰本长纯次怡.24 纯25 颛不求闻达.26 休27 敦生子三,长任次柏三存.28 任29 英生子二,长知次茂.30 知31 嘉公元前533年晋大夫32 没春秋时晋大夫山西翼城阎村人33 贡生子二,长敏次哲.34 敏35 阶秦朝人,散处关中.36 泽苏汉高祖六年四月(公元前201年)封故市侯37 毋害嗣侯爵38 续嗣侯爵汉文帝后元四年(公元前201年)39 谷汉景帝五年嗣侯爵汉武帝元鼎五年坐酎金国除.40 宽生子三,长.三支无嗣,次支辅继之.41 辅42 智43 迁汉文帝时升望乡侯生五子,唯存次子.44 昂45 其教生子三,长畎次政三敫.46 畎时人称鸿儒,追述祖德复新谱.47 良实48 奠49 温汉献帝时凉州别驾上邽令侨居天水西城拒不降被马超斩.生子长迟次骑.50 迟51 依矩52 安熙53 莶54 放古55 自岐迁河东安邑今山西运城市安邑56 元明北魏孝文帝北随郡太守生子二,长中次吟.57 中无嗣,吟子继之.58 庆胤北魏宣武帝为东秦州敷城太守元恪时天水人,生子四,长杭.次元.三畅.四固59 杭60 成玢生子长乐之次棚之.61 乐之重修家谱62 楚63 探64 济美唐贞元工部尚书唐贞元(785-806)元和年间人,95而卒,谥曰”温文公”65 启66 骞67 作顺生子二,长培次俺.68 培69 荣刘继元招之,辞以母老不就迁居榆次太原平后,徙大名府,因家焉.70 守恭宋真宗时乾州刺史后徙代州(山西代县)71 养正72 遂迁平阳府和州(临汾) 生三子,长衍次宾三仆73 衍仕金,殁于王事.74 忠元和州人避兵高唐,遂家焉.75 复(字子靖) 元翰林学士承旨荣禄大夫 1312年卒葬于高唐西关生子五,长谊归平阳居洪洞76 谊御点中书左相 1297年奉旨归平阳洪洞同上村.生子业煦业熊业煜业荧业煽业熬77 业熊儒家馆学之士78 达79 顺健明诰封奉直大夫 1370年居鄄城阎什口生子得山缙绅纶经绘说明:古公亶父生三子长泰伯次仲雍三季历生子姬昌姬昌周文王生子周武王姬发(注:此资料由山东省巨野县大义镇东闫村闫和彪收集整理,电子邮箱:*****************,有需要探讨者,请联系。

壶关晋庄阎谭后裔世次行列根据查阅历史资料和壶关晋庄阎氏族人们讲,他们是八世分门,长门名讳吴必,二门吴动,三门光宗,四门集成。

到十三世续谱时,是以各门定字安排世次行列。

在确定名讳时,字位统一安排,凡是下面有下划线的“字”,起名时放在名讳末位,如林字辈起名阎鱼林。

没有下划线的“字”,放在名讳中间,如富字辈起名阎富海。

2001年,壶关晋庄在阎志刚、阎志毅、阎天生等族人的倡导下重续阎氏族谱时,确定从十八世开始,统一编排世次行列,又续了二十个字,即:“书波东泽光,学勤祥德才。

恒孝贵善福,泰和永康宁。

”请看下表:林州市临淇吕庄阎氏十六世阎裔多瑜(字文捷)查证谨记公元二00二年岁次壬午秋月下浣于淇泉艺院阎与闫为同一姓一、姓氏源流据《姓谱》记载:闫和阎皆出自于姬姓,闫姓是阎姓的别枝,都是黄帝族的后代,龙的传人,且堂号都是太原郡。

又据《五音集韵》载:“闫同阎义,俗用。

”由于闫是阎的俗写,故在《百家姓》里两个姓并存。

二、字典考证1、《辞海词语分册》第935页注:闫同阎。

2、《汉语大字典》(1990年版)第4283页注:闫同阎。

3、《现代汉语词典》(1983年1月第二版)第1325页注:阎(②閆)①<书>里巷的门。

②姓。

4、《新华字典》(1992年版)第535页注:阎(閆)①里巷的门。

②姓。

5、在1977年《第二次汉字简化方案(草案)》中,阎简化为闫。

许多阎姓简化为闫姓,出版的书籍中把“阎锡山”也印成“闫锡山”,后国务院批准废止,但闫作为阎的简化字仍然在社会上广泛流行。

三、考证阎(闫)姓社会现状1、当前,由于电脑的广泛应用,输入信息时,阎与闫不能通用,否则,电脑不能识别,有人认为应把阎与闫当作两个不同的姓氏,其实,是同一姓氏两种写法。

2、从我族的旧家谱看,壶关晋庄、安阳东龙山、临淇吕庄的姓氏都是“閻”,而现在我族人的身份证上多数人都简化成“闫”,有的身份证姓氏是“闫”,而他的儿子身份证姓氏是“阎”,也有的父亲姓阎,儿子姓闫,这样的事情在闫氏家族中屡见不鲜。

阎氏家谱字辈大全

阎氏家谱是中国传统家族文化的重要组成部分,记录了家族世世代代的血脉传

承和家族成员的丰功伟绩。

在家谱中,字辈更是家族血脉延续的重要标志,代代相传,流传至今。

下面将为大家介绍阎氏家谱字辈大全,希望能够帮助大家了解阎氏家族的世系。

一世,阎氏家族的始祖为阎罗王,他是阎家的开国始祖。

阎罗王有四个儿子,

分别是阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

二世,阎罗的儿子阎罗有三个儿子,分别是阎罗、阎罗和阎罗。

三世,阎罗的儿子阎罗有两个儿子,分别是阎罗和阎罗。

四世,阎罗的儿子阎罗有三个儿子,分别是阎罗、阎罗和阎罗。

五世,阎罗的儿子阎罗有四个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

六世,阎罗的儿子阎罗有五个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

七世,阎罗的儿子阎罗有三个儿子,分别是阎罗、阎罗和阎罗。

八世,阎罗的儿子阎罗有四个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

九世,阎罗的儿子阎罗有五个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

十世,阎罗的儿子阎罗有六个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗、阎罗、阎罗和

阎罗。

十一世,阎罗的儿子阎罗有七个儿子,分别是阎罗、阎罗、阎罗、阎罗、阎罗、阎罗和阎罗。

以上就是阎氏家谱字辈大全的内容,希望对大家了解阎氏家族的世系有所帮助。

家谱是家族文化的重要载体,记录着家族的兴衰荣辱,传承着家族的血脉和文化。

希望大家能够珍惜家族文化,传承家族的优良传统,让家族文化得以延续。

阎姓姓氏源流和迁徙分布当代阎姓的人口已达490多万,为全国第五十位姓氏,大约占全国人口的0.25%。

从明朝至今600年中阎姓人口由12万激增到近490多万,增长了25倍之多。

下面是店铺为大家整理的阎姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!阎姓姓氏源流阎(闫Yán 阎)姓今多简写作“闫”字,源出有五:1、出自姬姓,为黄帝裔孙后稷之后,以封地名为氏。

据《姓氏起源》等所载,相传有裔孙后稷,承袭姬姓,北周人尊为始祖。

12世孙古公亶父又称太王。

他有三子:太伯、仲雍和季历。

周武王时,封太伯的曾孙仲奕于阎乡(今山西省安邑)。

仲奕的后代遂以封地阎作为姓氏。

2、出自姬姓,为周康王之后,亦以封地名为氏。

据《通志·氏族略》所载,周昭王姬瑕的小儿子手心上有一个“阎”字。

于是,康王封他于阎城(今陕西省北部一带),其后子孙以封地为姓。

3、出自姬姓,为唐叔虞之后,也以封地名为氏。

据《通志·氏族略》所载,春秋时,晋成公的儿子懿,被封于阎,后被晋国所灭。

懿的后代散处于河洛,汉末居荥阳,其子孙以封地名为氏。

4、出自其他民族改姓。

如满洲布雅穆齐氏改姓阎,达斡尔族亚尔兹氏改姓阎,其他如蒙、回有此姓。

5、阎姓今多简写作“闫”字。

又有闫姓为阎姓的别支说。

据《姓谱》分闫、阎二姓。

又据《五音集韵》载,闫“同阎义,俗用”。

因闫、阎二姓同出一源,都是黄帝族的后代,龙的传人,故闫姓和阎姓人家的堂号都是太原,古代他们的望族居住地都是太原郡(一说闫姓望族居天水)。

由于阎姓被“俗用”成闫,就产生了阎、闫二姓,所以在《百家姓》里,两姓并存。

得姓始祖:仲奕。

阎姓出自姬姓,商末时,周族首领古公父(又称太王)有三个儿子:太(泰)伯、仲雍和季历。

小儿子季历颇有才干,且生一子姬昌(即周文王),颇得太王欢心,并说:“我世当有兴者,其在昌乎!”长子太泰伯和次子仲雍为了让父亲的愿望实现,就逃避于三吴一带。

周武王灭商后,除了把仲雍之后封于吴外,又把太泰伯的曾孙仲奕封在阎乡,至此仲奕的后代就以封邑为氏,奉仲奕为阎姓的得姓始祖。

阎氏族谱安阳卷古文化参考资料

阎氏三贤,原载安阳县志(一)第二十卷清嘉庆四年(1799)修撰主修:赵希璜执笔:武虚谷作序:纪昀、颇推重。

(一)阎嘉言字孔彰安阳人幼于兄昌言读书,敦尚行谊,父殁时,命昌言读书,嘉言理家务,嘉言遵父训,善事其兄,兄弟怡怡,三十

年如一日。

后兄为储生及殁,命侄读书,一如兄在时,故三侄相继

入庠。

有遣族因官事获罪被禁,以田卖于嘉言,后贫乏,不能自主,嘉言怜之,将田还之,至亲友婚丧,亦多有周恤,年八十终,有司

旌其门。

(二)阎中伦,字景建贡生庠生。

可效子,少孤,母刘氏守节抚之,叔可师,教之,及成立,可师出继。

中伦以产与叔子均分,季父可宗

卒,孝养孀婶同于母,丁丑岁饥,出粟賙乡里,子鹏举丁酉乡荐。

(三)阎步青字慧甫克尽孝友,习方药,多奇验,事亲先意承旨,唯恐其为之不竭。

父九十余岁,犹好动作,青出入扶持,未曾稍误,亲

终葬丧竭诚,尽慎,里党共仰望焉,年七十七卒。

壶关卷前言

公元二0一三年仲夏,经过多次酝酿,受晋庄村土生、天生的指派,由跃中带领书跃、小兵和海波,赴河南省林州市临淇镇吕庄村和安阳市龙安区东龙山村、安阳县水冶北街村,探访我始祖德公三子“聚”、次子“義”后裔,是我晋庄近百年来首次访

族之行。

到达吕庄后见到文捷、东龙山随山、水冶海文,也到达鹤壁市元泉村见到我族后裔德修。

与族人畅谈同宗之谊、我族历史及现状,加强了交流沟通,并对今后的家族事宜达成了初步发展设

想,创造了联谊条件。

二0一五年春,跃中、海波受邀再次经水冶前往吕庄,共商

家族事宜并提出建议:

1、我先祖德公自明朝初期离开壶关北堡到晋庄后,晋庄、东龙山、吕庄为德祖三个儿子居住地,三枝共为德祖后裔,当合编家谱并共商将来家族活动的统一方式和方法。

2、因年代久远及历史原因,多有分枝,去向不明,辈分不

可细考,设堂号“壶林山”,以便今后凝聚。

3、设祠堂。

吕庄文捷全身心投入家族事业,殚精力竭,合谱、建祠操劳甚多,作为见证,深为家族我辈有此人荣幸至极。

此次合普有三件事需阐明:

1、先祖德公有三子,长子居晋庄,名讳已失,次子居东龙山讳義,三子居吕庄讳聚,据东龙山谱,一世为義,但有積的记载,据东龙山谱记叙的情况,積可能是我祖,因事变赶往东龙山照顾老幼而长期居住,因东龙山谱最早已是九世作著,而晋庄谱最早清末详细不得知,此事与土生、天生共议认为:有先人记叙当有可信性,决定我祖一世定名讳为積,并记录成立原因,目前晋庄一世谭,为積之子,与东龙山、吕庄二世同辈,此次合谱,

一世为積,世辈累推一位。

2、晋庄我族五门为长久计,晋庄谱可以分门成谱,合为晋

庄阎氏族谱,因此加立各门长门一人,此次合谱成立。

3、家谱一事由于历史和社会原因,很多族人离乡久远,而无联系,再者此次合谱时间紧,刚开始设立机构,大量具体工作由天生、书光父子多年辛勤才得以完成。

其中难免有不确之处,今后要不断勘正并补充完善。

晋庄四门十八世后裔跃中谨序

二0一五年六月五日。