2018年江苏高考语文二轮复习之情节作用(小说阅读)

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:15

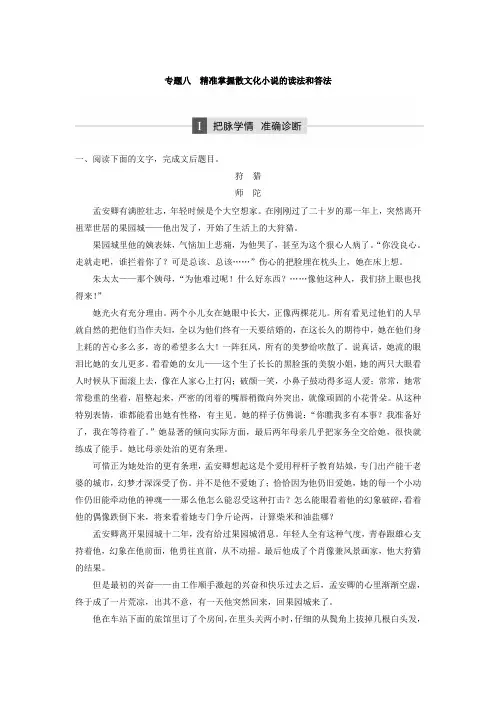

专题八精准掌握散文化小说的读法和答法一、阅读下面的文字,完成文后题目。

狩猎师陀孟安卿有满腔壮志,年轻时候是个大空想家。

在刚刚过了二十岁的那一年上,突然离开祖辈世居的果园城——他出发了,开始了生活上的大狩猎。

果园城里他的姨表妹,气恼加上悲痛,为他哭了,甚至为这个狠心人病了。

“你没良心。

走就走吧,谁拦着你了?可是总该、总该……”伤心的把脸埋在枕头上,她在床上想。

朱太太——那个姨母,“为他难过呢!什么好东西?……像他这种人,我们挤上眼也找得来!”她光火有充分理由。

两个小儿女在她眼中长大,正像两棵花儿。

所有看见过他们的人早就自然的把他们当作夫妇,全以为他们终有一天要结婚的,在这长久的期待中,她在他们身上耗的苦心多么多,寄的希望多么大!一阵狂风,所有的美梦给吹散了。

说真话,她流的眼泪比她的女儿更多。

看看她的女儿——这个生了长长的黑脸蛋的美貌小姐,她的两只大眼看人时候从下面滚上去,像在人家心上打闪;破颜一笑,小鼻子鼓动得多逗人爱;常常,她常常稳重的坐着,眉整起来,严密的闭着的嘴唇稍微向外突出,就像顽固的小花骨朵。

从这种特别表情,谁都能看出她有性格,有主见。

她的样子仿佛说:“你瞧我多有本事?我准备好了,我在等待着了。

”她显著的倾向实际方面,最后两年母亲几乎把家务全交给她,很快就练成了能手。

她比母亲处治的更有条理。

可惜正为她处治的更有条理,孟安卿想起这是个爱用秤杆子教育姑娘,专门出产能干老婆的城市,幻梦才深深受了伤。

并不是他不爱她了;恰恰因为他仍旧爱她,她的每一个小动作仍旧能牵动他的神魂——那么他怎么能忍受这种打击?怎么能眼看着他的幻象破碎,看着他的偶像跌倒下来,将来看着她专门争斤论两,计算柴米和油盐哪?孟安卿离开果园城十二年,没有给过果园城消息。

年轻人全有这种气度,青春跟雄心支持着他,幻象在他前面,他勇往直前,从不动摇。

最后他成了个肖像兼风景画家,他大狩猎的结果。

但是最初的兴奋——由工作顺手激起的兴奋和快乐过去之后,孟安卿的心里渐渐空虚,终于成了一片荒凉,出其不意,有一天他突然回来,回果园城来了。

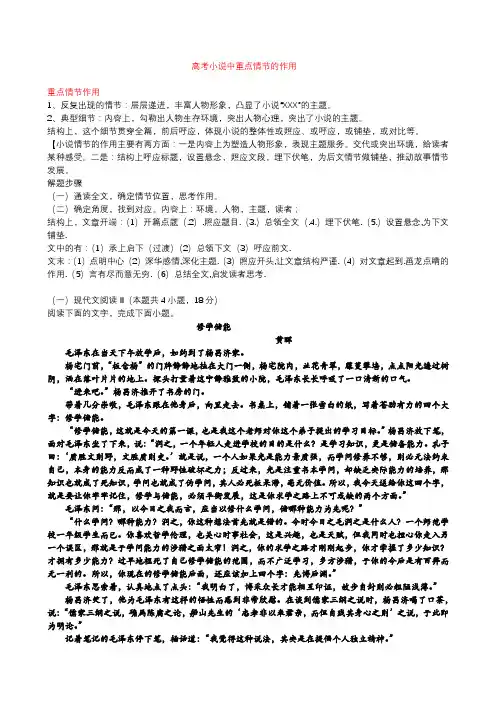

高考小说中重点情节的作用重点情节作用1、反复出现的情节:层层递进,丰富人物形象,凸显了小说“XXX”的主题。

2、典型细节:内容上,勾勒出人物生存环境,突出人物心理,突出了小说的主题。

结构上,这个细节贯穿全篇,前后呼应,体现小说的整体性或照应、或呼应,或铺垫,或对比等。

【小说情节的作用主要有两方面:一是内容上为塑造人物形象,表现主题服务。

交代或突出环境,给读者某种感受。

二是:结构上呼应标题,设置悬念,照应文段,埋下伏笔,为后文情节做铺垫,推动故事情节发展。

解题步骤(一)通读全文,确定情节位置,思考作用。

(二)确定角度,找到对应。

内容上:环境,人物,主题,读者;结构上,文章开端:(1)开篇点题(.2).照应题目.(3.)总领全文(.4.)埋下伏笔.(5.)设置悬念,为下文铺垫.文中的有:(1)承上启下(过渡)(2)总领下文(3)呼应前文.文末:(1)点明中心(2)深华感情,深化主题.(3)照应开头,让文章结构严谨.(4)对文章起到.画龙点睛的作用.(5)言有尽而意无穷.(6)总结全文,启发读者思考.(一)现代文阅读II(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成下面小题。

修学储能黄晖毛泽东在当天下午放学后,如约到了杨昌济家。

杨宅门前,“板仓杨”的门牌静静地挂在大门一侧,杨宅院内,兰花青翠,藤蔓攀墙,点点阳光透过树阴,洒在落叶片片的地上。

探头打量着这宁静雅致的小院,毛泽东长长呼吸了一口清新的口气。

“进来吧。

”杨昌济推开了书房的门。

带着几分崇敬,毛泽东跟在他身后,向里走去。

书桌上,铺着一张雪白的纸,写着苍劲有力的四个大字:修学储能。

“修学储能,这就是今天的第一课,也是我这个老师对你这个弟子提出的学习目标。

”杨昌济放下笔,面对毛泽东坐了下来,说:“润之,一个年轻人走进学校的目的是什么?是学习知识,更是储备能力。

孔子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。

’就是说,一个人如果光是能力素质强,而学问修养不够,则必无法约束自己,本身的能力反而成了一种野性破坏之力;反过来,光是注重书本学问,却缺乏实际能力的培养,那知识也就成了死知识,学问也就成了伪学问,其人必死板呆滞,毫无价值。

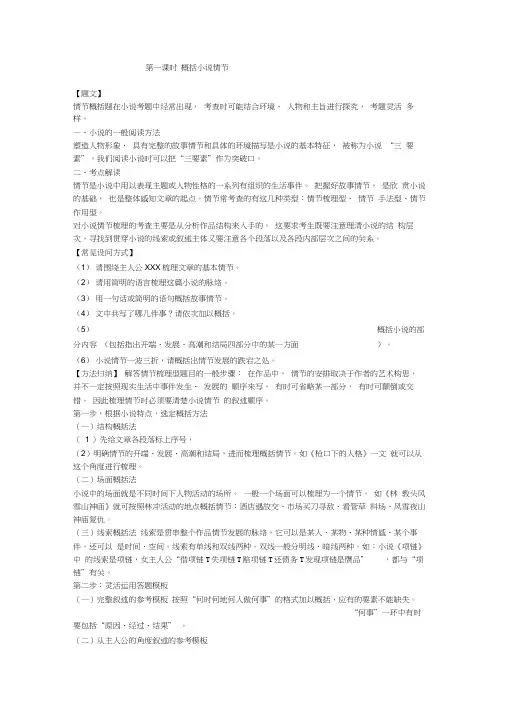

第一课时概括小说情节【题文】情节概括题在小说考题中经常出现,考查时可能结合环境、人物和主旨进行探究,考题灵活多样。

一、小说的一般阅读方法塑造人物形象、具有完整的故事情节和具体的环境描写是小说的基本特征,被称为小说“三要素”。

我们阅读小说时可以把“三要素”作为突破口。

二、考点解读情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。

把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知文章的起点。

情节常考查的有这几种类型:情节梳理型、情节手法型、情节作用型。

对小说情节梳理的考查主要是从分析作品结构来入手的。

这要求考生既要注意理清小说的结构层次,寻找到贯穿小说的线索或叙述主体又要注意各个段落以及各段内部层次之间的关系。

【常见设问方式】(1)请围绕主人公XXX梳理文章的基本情节。

(2)请用简明的语言梳理这篇小说的脉络。

(3)用一句话或简明的语句概括故事情节。

(4)文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(5)概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)。

(6)小说情节一波三折,请概括出情节发展的跌宕之处。

【方法归纳】解答情节梳理型题目的一般步骤:在作品中,情节的安排取决于作者的艺术构思,并不一定按照现实生活中事件发生、发展的顺序来写,有时可省略某一部分,有时可颠倒或交错。

因此梳理情节时必须要清楚小说情节的叙述顺序。

第一步,根据小说特点,选定概括方法(一)结构概括法( 1 )先给文章各段落标上序号,(2)明确情节的开端、发展、高潮和结局,进而梳理概括情节。

如《枪口下的人格》一文就可以从这个角度进行梳理。

(二)场面概括法小说中的场面就是不同时间下人物活动的场所。

一般一个场面可以梳理为一个情节。

如《林教头风雪山神庙》就可按照林冲活动的地点概括情节:酒店遇故交、市场买刀寻敌、看管草料场、风雪夜山神庙复仇。

(三)线索概括法线索是贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感、某个事件,还可以是时间、空间。

高考语文二轮复习:小说阅读情节作用答题技巧与练习题(含答案)高考语文二轮复习:小说阅读情节作用答题技巧与练习题一、小说阅读“情节”作用常见提问方式1.文中写了XX情节(或场面等)在小说中起到什么作用?2.小说反复写XX这个情节,目的是什么。

3.小说以“XX”为中心叙亊写人,这样处理有什么好处?请筒要分析。

4.小说以一个没有谜底的“XXX”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?。

5、本文以“我”与XXX的冲突开篇,这样写有什么作用?二、解答思路:小说情节的作用主要考查两方面:一、不同位置情节作用;二、典型细节或反复出现的情节作用。

(一)情节位置作用(1)开头的情节类型及作用:1、一般开头:开门见山,点名题旨;引出下文,为后面情节作铺垫;交代故事发生的时间、地点。

2、设疑开头:造成悬念,引起下文;引起读者思考;激发阅读兴趣。

3、写景开头:交代故事发生的环境;渲染气氛;烘托人物心情。

(2)中间节类型及作用:补充叙事,揭示矛盾关系。

照应前文,或为后面的情节作铺垫或埋下伏笔。

推动故事发展或转折。

(3)结尾类型及作用:1、出人意料式。

(欧·亨利式结尾)结构上,使故事陡生波澜,表现手法上,与前文的伏笔相照应;内容上,突出人物形象,深化主题。

表达效果上,产生震撼人心的力量;2、戛然而止、留下空白式。

主要作用在表达效果上:留下空白,让读者驰骋想象,进行艺术的再创造。

3、补叙式。

结构上,与上文情节的呼应,解释悬念;内容上,使人物形象更加完整,深化主旨。

4、卒章显志式。

往往有解释悬念、揭示主题的作用。

5、令人感伤式。

主题上,深化主题;表现人物性格上,突出人物性格,增强悲剧色彩;表现效果上,令人感动和回味,引人思考。

6、大团圆式。

主题上,凸显出美好人性;表现效果上,符合大众对审美的追求,引起读者的共鸣,同时给读者留下想象空间,耐人寻味;读者的感情体验上,读者与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;7、设疑式:.正面解疑,使情节翻转,出人意料,增强小说的戏剧张力;正面解疑,深化了主题;反面解疑,打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

专题七精准赏析散文表达特色一、阅读下面的文字,完成文后题目。

隆兴寺铁凝少年时听父亲讲过正定。

建国前后正定曾是培养革命知识分子的摇篮,著名的华大、建设学校校址都曾设在那里。

成年之后,每逢我乘火车路过正定,望见那一带灰黄的宽厚城墙,便立刻想到父亲讲过的那教堂、那钟声和月季。

不知为什么,父亲讲正定却很少讲那里的其他:那壮观的佛教建筑群“九楼四塔八大寺”,那俯拾即是的民族文化古迹。

我认识的第一位正定人是作家贾大山。

几年前他做了县文化局长,曾几次约我去正定走走。

我只是答应着。

直到今年夏天大山正式约我,我才真的动了心,却仍旧想着那教堂。

但大山约我不是为了这些,那座“洋寺庙”的文化并未在他身上留下什么痕迹。

相反,他那忠厚与温良、质朴与幽默并存的北方知识分子气质,像是与这座古常山郡的民族文化紧紧联系着。

一个深秋绵绵细雨的日子,我来到正定。

果然,大山陪我走进的首先就是那座始建于隋的隆兴寺。

人所共知,隆兴寺以寺里的大佛而闻名。

一座大悲阁突立在这片具有北方气质的建筑群中,那铜铸的大佛便伫立在阁内,同沧州狮子、定州塔、赵州大石桥被誉“河北四宝”。

隆兴寺既是以大佛而闻名,游人似乎也皆为那大佛而来。

大佛高20余米,浑身攀错着四十二臂,游人在这个只有高度、没有纵深的空间里,须竭力仰视才可窥见这个大悲菩萨的全貌。

而他的面容靠了这仰视的角度,则更显出了居高临下、悲天悯人,既威慑着人心、又疏远着人心的气度。

它是自信的,这自信似渗透到它那四十二臂上二百一十根手指的每一根指尖。

人在它那四十二条手臂的感召之下,有时虽然也感到自身一刹那的空洞,空洞到你就要拜倒在它的脚下。

然而一旦压抑感涌上心境,距离感便接踵而来。

人对它还是敬而远之的居多。

这也许就是大悲菩萨自身的悲剧。

距大悲阁不远是摩尼殿,在摩尼殿内,在释迦牟尼金装坐像的背面,泥塑的五彩悬山之中,有一躯明代成化年间塑绘的五彩倒坐观音像。

和大悲菩萨比较,她虽不具他那悲天悯人的气度,却表现出了对人类的亲近,她那十足的女相,那被人格化了的仪表,一扫佛教殿堂的外在威严,因而使殿堂弥漫起温馨的人性精神。

高考小说阅读情节的作用一、概括情节①从理清小说的结构层次寻找线索,抓住主要的矛盾冲突、重要场面、重要事件等几方面概括文章的主要情节。

②依照“开端、发展、高潮、结局”的故事进展来概括内容(有的兼有序幕和尾声)。

二、情节展开(1)从(由)……写到(引出)……,然后……,最后……,从而解释(体现)……(2)引题……事例……拓展……反思;(3)以……为线索,选取了哪些材料来表现主旨:(4)作者构思文章的思路是:时间、地点、逻辑【并列、递进(层层深入)、正反对照】、情感变化等。

三、情节作用1、整体来说A.内容上,情节本身对人物性格塑造和主题思想表达有何直接或间接的具体作用;B.结构上,有无“设置悬念”“为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔”“照应前文”“线索或推动情节发展”丰富故事情节、等作用;C.表达效果上,即从给读者的感受分析,如跌宕起伏,引人入胜、令人回味、张弛有度,摇曳多姿等。

2、分条理(1、交代人物活动的背景;2、设置悬念,引起读者阅读的兴趣;3、为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔;4、照应前文;5、推动情节发展、丰富故事情节;6、刻画人物性格,突显人物形象;7、表现主旨或深化主题、点题;8线索)四、探究情节(1)首先明白文中的环境、情节、人物形象、主题以及四者之间的两两之间、整体之间的关系;(2)其次思索题干中涉及到的内容与上述环境、情节、人物形象、主题之间的关联或者异同;(3)说出自己的见解,在文中找出证据,作简要说明、分析。

【阅读训练】巴尔塔萨的一个奇特的下午[哥伦比亚]加卡列尔.加西亚.马尔克斯鸟笼做成了,巴尔塔萨习惯地把它挂在房檐底下。

刚吃完午饭,就听人到处在说,他做了一个全世界最漂亮的鸟笼。

来瞧热闹的人多极了,巴尔塔萨房前简直门庭若市,吵吵嚷嚷的,他只得摘下鸟笼,把木工作坊的门关上。

"你该刮刮脸啦。

"鸟尔苏拉对他说。

星期,丈夫一心扑在鸟笼上,于木工不用可是鸟笼一做事烦恼就顿时烟消云散了。

专题五精准分析散文结构一、阅读下面的文字,完成文后题目。

火靳以对于火的喜爱几乎成为自己的癖好,虽然时常被父母警诫着,说火是最无情的,会把什么都毁掉的,但是每次看到了那跳动着的红红的火焰,还有那圆圆的光晕,好像那点温暖舔着我的心,就不由自主地忘记了一切。

记得幼小的时节,常常喜欢把纸捻浸了油来点燃,把灯烛都熄灭,只是看着自己手中的火亮,那总是在没有人的时候,若是有别人在我的面前,定然会看到在闪闪火亮的后面有一张多么刻满喜悦的脸。

可是,一个闯入者如果走进来,是会惊倒我的,我便会向地下一掷,积极地用脚踩灭了它,也许还有斥责的声音在黑暗中响起来,我听得出那是父亲或是母亲,要不就是其他的人,说着要去告诉我的父母的话。

真就有一次,惹出过一场灾害来。

我和弟弟在一间房里点起一些柴草来,点着了,又扑灭它,然后再点起来。

渐渐地胆子大起来了,每次要更费力才扑灭它。

终于,我们是再也不能扑灭它了,它还燃着了这屋里堆积着的书纸。

弟弟吓慌了,我的心却没有什么扰动。

我领了他的手走出来,同时那扑上窗纸的火焰也被人看见了。

惊慌的叫喊,引出了其余的人们,还有我的父亲;这时弟弟哭起来了。

我就站在那里望着,看着父亲和人们手忙脚乱地把水泼上去,于是,火连屋顶也不曾烧穿就熄止了。

我还好像有点遗憾似的呆呆瞩视,火熄了,心中像突然失去些什么,一直到父亲铁一样的手掌打到身上,才因为疼痛哭了出来。

这一次母亲也不来说情,也不给我抚慰,一任我哭得疲乏了独自悄悄地睡到床上。

岁月把我从幼年带到成人,永远我只是一个陌生人。

我不理解别人,别人也不理解我,只有火对我来说还是那么亲切熟稔。

记得有一次,在一个友人的家中,我消磨了大半夜。

我自如地坐在壁炉的前面,我像是呆了,望着友人把树枝投进去,看着火烧得旺起来。

它烤热了我的脸,我的心,带走了我的疲劳和寂寞。

友人夫妇曾在孤苦的日子不知劝说我多少回,但都没有说动我。

他们尽自默默地坐在一旁,一直到我为一声小小的爆裂所震动,把头转向友人时,他才说:“你很喜欢壁炉吧?”“不,不,我是爱火的。

拉分考点五⎪⎪⎪轮考小说阅读(20分)——全取满分有困难,力争15分笑开颜近5年江苏卷3套考小说、2套考散文,已呈现出轮考趋势。

相对于散文阅读,小说阅读显然从阅读难度和解题难度上均降低不少,因此,虽说全取满分有困难,但还是应该力争15分的高分线。

第1讲 情节类题失分探因及增分策略一、情节概括类题目(一)准审题——思考方向不跑偏(二)析典例——满分答案悟一番(三)记通法——答题模式照此办情节概括类题解题3方式二、情节手法类题目(一)准审题——思考方向不跑偏(二)析典例——满分答案悟一番(三)记通法——答题模式照此办情节手法类题解题3步骤三、情节作用类题目(一)准审题——思考方向不跑偏(二)析典例——满分答案悟一番(三)记通法——答题模式照此办解答情节作用类题2大角度解答情节作用类题,首先要搞清开头或结尾或某处情节写的是什么,跟全文的内容有怎样的关系,然后可以从以下两大角度入手分析其作用。

[典例](2017·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

2018年高考语文江苏专版二轮复习:第二章文学类文本阅读精准训练十一含答案精准训练十一把握小说中“我”的形象特点和四重作用练前提示在小说中,“我”是个值得关注的角色。

首先,同散文中的“我”是作者本身不同,小说中的“我”就是作品中的角色,根本不是作者。

其次,小说中的“我”主要是文本中的人物,有时也可能拟人化为作品中的一个动物。

再次,小说中的“我”既可以是主角,又可以是配角,更多的时候是配角,只有这样,“我”才意蕴丰富,效果最佳。

高考对“我”的考查主要是两点:形象特点和作用。

分析概括“我”的形象特点同分析概括其他人物形象一样,重点是分析概括作用。

“我”有四重作用,当认真体会和把握。

①叙述者:起线索作用,作为“有限视角”。

作为“有限视角”,好处是“我”既是故事情节的讲述者又是其中的参与者、见证者,使小说显得真实亲切,拉近了小说与读者的距离,便于抒情。

缺点是只能局限于叙述者的所见所闻,是“有限的讲述”。

②亲历者:增强故事的真实性。

③参与者:一般作为次要人物,衬托主要人物,有时也是主要人物。

④代言者(体验者):代替作者议论、抒情,表达主旨和情感倾向。

一、阅读下面的文字,完成文后题目。

父[日本]芥川龙之介这事发生在我上中学四年级的时候。

那年秋天,学校组织了一次从日光到足尾的历时三天的修学旅行。

出发那天,我连早饭也没正经吃就从家里跑出去了。

虽然,坐电车到火车站,连二十分钟也用不了,但还是不由得感到着急。

天公不作美。

阴沉沉的。

令人觉得,四下里工厂发出的汽笛声一旦震撼阴暗灰色的水蒸气,说不定就会化为一场蒙蒙细雨哩。

在阴郁的天空下面,火车驰过高架铁道,运货马车驶向被服厂,店铺一爿挨一爿地开了门。

电车站来了两三个人,个个都愁眉苦脸,显得睡眠不足的样子。

好冷啊。

——这当儿,开来一辆减价加班车。

车上很挤,我好容易才抓住拉手。

这时有人从背后拍了拍我的肩膀说:“早上好!”“可不是诡吗!本间连receive这个字是i靠先还是e靠先都拿不准,他就靠那本教师用的读本好歹糊弄着教呢。

(2018江苏卷,13-16)阅读下面的作品,完成下列小题。

小哥儿俩凌叔华清明那天,不但大乖二乖上的小学校放一天假,连城外七叔叔教的大学堂也不用上课了。

这一天早上的太阳也像特别同小孩子们表同情,不等闹钟催过,它就跳进房里来,暖和和地爬在靠窗挂的小棉袍上。

前院子一片小孩子的尖脆的嚷声笑声,七叔叔带来了一只能说话的八哥。

笼子放在一张八仙方桌子上,两个孩子跪在椅上张大着嘴望着那里头的鸟,欢喜得爬在桌上乱摇身子笑,他们的眼,一息间都不曾离开鸟笼子。

二乖的嘴总没有闭上,他的小腮显得更加饱满,不用圆规,描不出那圆度了。

吃饭的时候,大乖的眼总是望着窗外,他最爱吃的春卷也忘了怎样放馅,怎样卷起来吃。

二乖因为还小,都是妈妈替他卷好的,不过他到底不耐烦坐在背着鸟笼子的地方,一吃了两包,他就跑开不吃了。

饭后爸爸同叔叔要去听戏,因为昨天已经答应带孩子们一块去的,于是就雇了三辆人力车上戏园去了。

两个孩子坐在车上还不断地谈起八哥。

到了戏园,他们虽然零零碎碎地想起八哥的事来,但台上的锣鼓同花花袍子的戏子把他们的精神占住了。

快天黑的时候散了戏,随着爸爸叔叔回到家里,大乖二乖正是很高兴地跳着跑,忽然想到心爱的八哥,赶紧跑到廊下挂鸟笼的地方,一望,只有个空笼子掷在地上,八哥不见了。

“妈——八哥呢?”两个孩子一同高声急叫起来。

“给野猫吃了!妈的声非常沉重迟缓。

“给什么野猫吃的呀?大乖圆睁了眼,气呼呼的却有些不相信。

二乖愣眼望着哥哥。

大乖哭出声来,二乖跟着哭得很伤心。

他们也不听妈的话,也不听七叔叔的劝慰,爸爸早躲进书房去了。

忽然大乖收了声,跳起来四面找棍子,口里嚷道:“打死那野猫,我要打死那野猫!”二乖爬在妈的膝头上,呜呜地抽咽。

大乖忽然找到一根拦门的长棍子,提在手里,拉起二乖就跑。

妈叫住他,他嚷道:“报仇去,不报仇不算好汉!”二乖也学着哥哥喊道:“不报仇不算好看!”妈听了二乖的话倒有些好笑了。

王厨子此时正走过,他说:“少爷们,那野猫黑夜不出来的,明儿早上它来了,我替你们狠狠地打它一顿吧。

精准训练六分析小说情节的技巧和作用练前提示 1.做情节题前先要对全文情节的脉络及内容有个精准的把握。

2.尽管情节题多种多样,但都含有关于情节内容..的三个命题要素,做各类情节题都要对这三个要..和作用..、特点素有个通盘考虑、综合思考。

3.情节题的答题角度不外乎情节..、人物..、主题..几个,有..、环境的还涉及技巧、读者角度;答题有一定的模式,但不可模式化、硬贴标签,要从这个文本....出发,必须立足于这个文本的内容..答题。

..和特点一、阅读下面的文字,完成文后题目。

快餐店里的演出老婆下了岗,在附近一所大学旁边开了家快餐店。

本想混碗饭吃糊糊口,没承想生意竟甚是红火。

整日忙得脚不离地的老婆便一直想让我辞职帮她,可我死要面子,只说考虑考虑。

后来我也下岗了,只好就坡下驴,当起了小老板。

上班的第一天,习惯捧茶看报纸的我挨了老婆一通训斥,说我哪里是上班干活儿啊,简直是旅游度假。

可悠闲惯了,我是真不知道该干点啥好,便乍着手四处乱窜找活儿干,扰得小店里叮当乱响。

老婆见我这样,只得摇头叹息,让我坐在桌前收账,还郑重其事地交代,两眼不许闲着啊,有些学生会趁热闹蹭白食。

学生这么单纯也会干这个?我这么疑惑着,但没敢说出来,老婆那刀子嘴我可是领教够了。

经老婆一再提醒,我还真看出点门道来。

是有那么几个,看来是老手了,专趁着人多人挤的时候来。

他们的衣着很不一般,进店时自然熟练,不过眼神却不像别的学生那样去瞅炒的什么菜,而是观察人多不多,埋单那儿挤不挤。

只要人多,他们饭菜没吃完也会立马放下碗筷,挤到门口,撕段餐巾纸,抽根牙签,心满意足地大摇大摆出门。

这样的演出我看了两天便明白怎么回事了,第三天我开始实施行动。

由于有了前两天的观察,我心里有底,瞬间就撕破了他们的伪装。

这么一来,店里的秩序好多了。

老婆对我的工作很满意,便由着我半躺着跷起二郎腿喝茶看小说。

这样的悠闲是我没料到的,所以心宽体胖,我很快长出了肚腩有了赘肉,冒出了小老板的迹象。

专题十一精准把握小说中物象的意蕴和作用一、阅读下面的文字,完成文后题目。

素姑师陀当阳光从屋背上照进这个寂静的老宅,素姑,一个像春天般温柔,看见人和说话时总是婉然笑着的,走路时像空气在流似的无声的女子,很早很早她就低着头开始绣花了。

孟林太太这时候照例在床上睡她的午觉。

院子里有个开始凋零的丝瓜棚,自早晨就没有人来过,就在这种静止气氛中,素姑正是坐在院子里绣花。

素姑十二岁就学会各种女红。

她给自己缝绣,也给亲友们和邻舍家的女友们。

于是一年,十年……唉!后来连比她小十岁的少女也出嫁了。

现在素姑是二十九岁!没有人能计算她总共绣过多少!时光无声地过去。

素姑低着头已经绣了半只孟林太太的鞋面,在青缎的底上绣完两朵四瓣梅了。

“妈,几点钟啦?”素姑心中忽然如有所动,忍不住抬起头来问。

孟林太太早已醒了,正一无所欲的在床上领略午睡后的懒倦。

“瞧瞧看。

”这是她照例的回答。

那放在妆台上的老座钟,不知几时就停摆了。

素姑手中捏着针线,惆怅地望着永远说不尽的高和蓝而且清澈的果园城的天空;天空下面,移动着云。

于是,是发黑色的树林,是青灰色的天陲,是茅舍,猪,狗,大路,素姑上坟祭扫时候看见过的;是远远的帆影,是晚霞,是平静的嫣红发光的黄昏时候的河,她小时候跟女仆们去洗衣裳看见过的。

她想的似乎很远很远……一个沉重的脚步声蓦地里走进来,素姑吃了一惊。

“老王,老王!”她转过头去喊。

“嗯!”送水的这样应着,一面担了水急急往厨房里走。

忽然间她自己也觉得好不奇怪,真个的,她喊老王做什么呢,老王每天在这个时候进来,给孟林太太家担水快二十年了。

“果园里的果子卸光了吗?”她高声问。

“卸光了,小姐;早就卸光了。

”老王并不回头,说着时早已走过去了。

庭院里接着又恢复原有的平静,远远的有一只母鸡叫着,在老槐树上,一只喜鹊拍击着树枝。

“早就卸光了。

”素姑在心里想,她的头又低下去了。

时光是无声的,但是每一个小城里的日子都有一种规律。

“还不该烧饭吗,刘嫂?”素姑抬起头来问。

2018年江苏高考语文二轮复习之情节作用(小说阅读)(2017•江苏卷)阅读下面的作品(阅读文本见考点一例1《一个圣诞节的回忆》),完成后面的问题。

小狗奎尼在小说中多次出现,简析其对人物刻画的映衬作用。

(4分)__________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________本题考查领悟情节作用的能力。

本题目当中的“映衬”应当引起足够的重视。

其实本题的问法也可理解为“小狗奎尼在小说中多次出现,简析其在表现人物方面的作用”。

解答此题,应从奎尼的角度去思考:本文写了奎尼哪些方面的内容,分别对人物(“我”与“我的朋友”)有什么作用。

先根据题干指向,明确写到“小狗奎尼”的段落有③④⑧⑨等。

可见这个“小狗奎尼”贯穿全文,使小说结构完整。

具体解答时我们可以先从“次要人物(小狗奎尼)”本身的情节或者品质出发;再结合小说情节,说出相关的主要人物品质,点出对主要人物形象塑造方面的作用;还要结合小说主旨,分析情感或者社会意义。

【答案】小狗奎尼经受的磨难,映衬了“我们”生活的艰难与坚强;(1分)小狗奎尼的特殊待遇,映衬了“我们”的善良与平等;(1分)小狗奎尼的兴奋状态,映衬了“我们”的快乐与幸福;(1分)小狗奎尼的离世,映衬了“我的朋友”的孤单寂寞。

(1分)一、紧抓内在关联,“4步走”解答情节作用题分析情节的作用,有单从情节本身进行分析的,也有把情节考虑进文章进行综合分析的。

无论从哪一种角度,都离不开对情节内在关联性(因果链)的把握。

它是整个情节题的核心。

对这一类题目,应做好以下步骤:第1步:阅读全文,梳理情节脉络并作概括。

从开端、发展、高潮、结局的全过程来梳理情节脉络,每一阶段可采用这样的语言表述形式:什么人在什么时间、什么地点做了什么事。

第2步:细读所给文字,分层抓住其层意或关键词语。

这一步工作是基础、前提,绝不可粗略读之。

第3步:分析所给文字在情节上发生了哪些关联。

所谓关联,就是情节发生发展的依据,或者因果关系。

第4步:作答,注意使用术语。

指向情节→勾连上下文的线索作用;使情节波澜再起;引出另一情节;制造悬念,埋下伏笔;照应前文;为下文情节做铺垫或提供依据。

指向人物→丰富人物形象;凸显人物性格;表现人物心理。

指向主题→点明或深化主题。

答题模板:①为……情节发展做铺垫(提供依据,设置伏笔悬念等),推动……情节发展(进入高潮或转折)。

②表现了……的思想品质(心理),有助于塑造……的形象。

③揭示(表现、突出)了……,有利于表现……的主题。

二、精读深思,避免“乱贴标签”1.读,要对所给句子、句子所在的段落读细、读懂、读透,把握其内容、层次、表达方面的特点,进而纵观全文,寻找联系。

2.要学会从内容主旨、结构思路、表达技巧、读者心理等角度思考。

3.在读通内容的前提下准确使用答题术语。

一定要避免只写出模式术语而不加分析的做法,还要注意准确使用相关术语简析回答。

(对应学生用书第46页)[专项练]一、阅读下面的作品,完成后面的问题。

【导学号:76934064】老兵客栈谢友鄞①这儿最早是古驿站,叫水会营子,旅蒙商设置仓库,囤居货物,行商坐贾云集。

一家家火红的幌子下,站着伙计,肩搭毛巾,吆喝:“屋里请,又有包子又有饼,没有麻花现给你拧!”②论建制,水会营子是个镇,建筑极像一座小城。

水会营子属于辽宁,再向北,就进入内蒙古了。

世俗人心,有一种临界的感觉。

从民国至今,水会营子两度划归内蒙古,一度划归辽西省,如今纳入辽宁省版图。

水会营子人家,都有两三个户口簿,旧的没交上去,新的又发下来。

有的老人说他是内蒙古人,新娶进家门的儿媳妇纠正道:“爹,这是辽宁省。

”公爹用拐杖敲击地面,吹胡子瞪眼睛叫喊:“我活糊涂了吗!这里是水会营子!”③没错,这里是水会营子,消防团大本营。

清朝时,营子内有深井三十眼,井旁设瞭望楼,一旦发现火警,白天举旗,夜晚挑灯,指引火灾方向,官兵们驱动水车紧急扑救。

瞭望楼上,永远站着三名士兵,背靠背,呈三角形,监视火情。

曾有一场雷火,借助狂烈的北风,扑向瞭望楼。

没有一名士兵退缩,火龙过去后,三副焦黑的骨架,仍然站立在瞭望楼上。

④民国后,兵营撤销,水会归商会管理。

消防灭火,变成民间自救互助性质。

商会添置了机械水车,喷水卷筒。

所有商铺都配备水桶,大小一样,用红漆写上“防火”和自家商号名。

在救火现场,由商会统一发放号坎,防备盗贼混入,趁火打劫。

穿坎肩的伙计,将自家水牌交给水会老兵,听从指挥,奋力救火。

事后按水牌清查,救火不力者罚款;遇火不救者,封店半年,勒令店主给被烧死者披麻戴孝。

渐渐地,水会营子成了省界两边都倚重的消防重镇。

⑤老兵从十四岁起就吃军饷,给数不清的势力当过差,如今九十岁了,眼睛灰白,满脸褶子,像蜈蚣。

陪伴老兵的,只剩下一匹退役军马。

营盘内水井遍布,清晨多雾,朦朦胧胧。

老兵听见铃铛叮咚叮咚响,老军马不用人赶,去奶站给他取奶回来了。

老兵喜欢羊奶的膻香。

喝完羊奶后,老兵拎着马灯,在客栈内巡行,土墙、空马厩、土坯客房,搭配在一起,像遗址标本。

听见客人来了,老兵吸吸鼻子,说:“我嗅到生人味了。

”⑥老兵老了。

现在老兵最看重的,就是存放在客栈内的消防水桶,任何人不准乱动,任何人不准乱用。

投宿的客人,越来越杂,什么鸟都有,大夏天的夜晚,溜出来,用消防水桶冲澡。

老兵眼睛快瞎了,耳朵却好使,听见泼剌剌水声,幽灵一样钻出来。

老兵狂怒:“来人哪!掌灯!”立刻响起纷乱的脚步声,客房伙计、食堂厨工们跑出来。

一个小工举起马灯。

陌生客人急忙穿上裤衩,叫喊:“别照我!”⑦老兵厉声道:“畜生!你用消防桶洗屁股!”⑧客人一副赖子样,说:“俩破桶,白给我都不要。

用完这水,给你送回去。

”⑨客人哪里晓得,民国年间,有人盗窃消防桶,被商会保安队逮住,将贼手贼脚捆住,用杠子一穿,鸣锣吹号,像抬着野猪游街。

有的贼,气性大,到了不服软,按破坏救灾论处,被活活吊死。

⑩“把他抓起来!”老兵怒吼。

⑪客房伙计和厨工们逼近客人。

⑫“我是旅蒙商。

”客人叫嚷,不知道自己惹下了大祸。

⑬老兵下令:“鸣锣,游街。

”⑭众人一拥而上,将客人的头按下,双手别在身后,推着他,向营子里走去。

老兵取出铜锣,“咣咣咣”敲,吆喝:“破坏消防犯噢……”⑮时间进入二十一世纪,边地消防重镇的铜锣声,照样一丝不苟地敲响,庄严地回荡在水会营子上空。

1.文章③④两段在内容表达上有什么作用?(4分)__________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________【解析】本题考查分析情节的作用。

本题要求回答③④两段在内容表达上的作用,所以首先要分析每段写了什么人、什么事,再从主题、人物、内涵上思考其作用。

③④两段分别写了清朝、民国时期的水会营子,属于历史变迁;③段介绍了预警、灭火的程序和三个烧焦的士兵依然站立在瞭望楼上,表现了士兵的视死如归、水会营子的纪律严明;④段写水会与商铺的关系,写统一管理和对水会的倚重,交代团结协作。

综合来看,尽管历史变迁,但防火精神依然相传,这种精神也是塑造老兵形象的基础。

【答案】交代水会营子的历史变迁,说明其精神代代相传;揭示水会营子有着视死如归的敬业精神;揭示水会营子有团结协作精神和严明的纪律、制度;说明老兵形象的精神来源。

(每点1分)[综合练]二、(2017•苏北四市一模)阅读下面的作品,完成2~5题。

(20分)素姑师陀当阳光从屋背上照进这个寂静的老宅,素姑,一个像春天般温柔,看见人和说话时总是宛然笑着的,走路时像空气在流动似的无声的女子,很早很早就低着头开始绣花了。

孟林太太这时候照例在床上睡她的午觉。

院子里有个开始凋零的丝瓜棚,自早晨就没有人来过,就在这种静止气氛中,素姑正是坐在院子里绣花。

素姑十二岁就学会了各种女红。

她给自己缝绣,也给亲友们和邻舍家的女友们缝绣。

于是一年,十年……唉!后来连比她小十岁的少女也出嫁了。

现在素姑是二十九岁!没有人能计算她总共绣过多少!时光无声地过去。

素姑低着头已经绣了半只孟林太太的鞋面,在青缎的底上绣完两朵四瓣梅了。

“妈,几点钟啦?”素姑心中忽然如有所动,忍不住抬起头来问。

孟林太太早已醒了,正一无所欲地在床上领略午睡后的懒倦。

“瞧瞧看。

”这是她照例的回答。

那放在妆台上的老座钟,不知几时就停摆了。

素姑手中捏着针线,惆怅地望着永远是说不尽的高和蓝而且清澈的果园城的天空;天空下面,移动着云。

于是,是发黑色的树林,是青灰色的天陲,是茅舍,猪,狗,大路,素姑上坟祭扫时候看见过的;是远远的帆影,是晚霞,是平静的嫣红发光的黄昏时候的河,她小时候跟女仆们去洗衣裳看见过的。

她想得似乎很远很远……一个沉重的脚步声蓦地走进来,素姑吃了一惊。

“老王,老王!”她转过头去喊。

“嗯!”送水的一面这样应着,一面担了水急急往厨房里走。

忽然间她自己也觉得好不奇怪,她喊老王做什么呢,老王每天在这个时候进来,给孟林太太家担水快二十年了。

“果园里的果子卸光了吗?”她高声问。

“卸光了,小姐,早就卸光了。

”老王并不回头,说着时早已走过去了。

庭院里接着又恢复原有的平静,远远地有一只母鸡叫着,在老槐树上,一只喜鹊拍击着树枝。

“早就卸光了。

”素姑在心里想,她的头又低下去了。

时光是无声的,但是每一个小城里的日子都有一种规律。

“还不该烧饭吗,刘嫂?”素姑抬起头来问。

刘嫂——孟林太太家的女仆,这天下午到河边洗衣裳去了,也许正在大门口和果园城的兴致永远很好的娘儿们闲谈。

那个老座钟,我们说过它早就停了。

正在这时走进来一个卖绒线的。

她走进来的时候并不曾呼喊,甚至没有发出一点声音,以前她是每天都来的。

“买点什么吧,小姐?”素姑并不要买什么,然而她仍旧想看看。