1.1百家争鸣概述

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:33

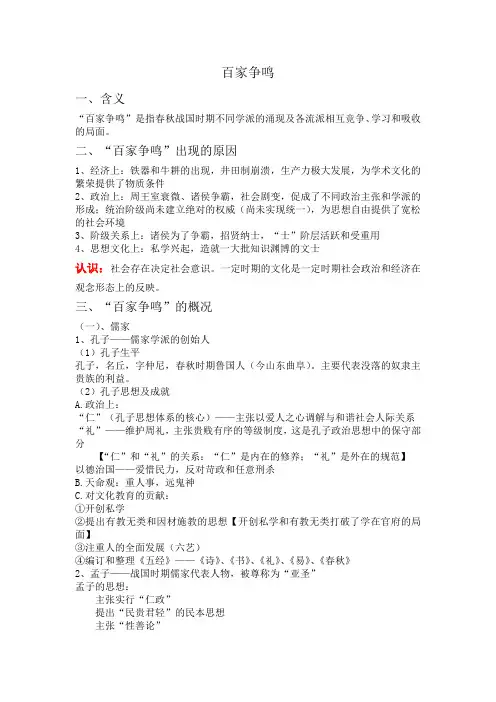

百家争鸣一、含义“百家争鸣”是指春秋战国时期不同学派的涌现及各流派相互竞争、学习和吸收的局面。

二、“百家争鸣”出现的原因1、经济上:铁器和牛耕的出现,井田制崩溃,生产力极大发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件2、政治上:周王室衰微、诸侯争霸,社会剧变,促成了不同政治主张和学派的形成;统治阶级尚未建立绝对的权威(尚未实现统一),为思想自由提供了宽松的社会环境3、阶级关系上:诸侯为了争霸,招贤纳士,“士”阶层活跃和受重用4、思想文化上:私学兴起,造就一大批知识渊博的文士认识:社会存在决定社会意识。

一定时期的文化是一定时期社会政治和经济在观念形态上的反映。

三、“百家争鸣”的概况(一)、儒家1、孔子——儒家学派的创始人(1)孔子生平孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人(今山东曲阜)。

主要代表没落的奴隶主贵族的利益。

(2)孔子思想及成就A.政治上:“仁”(孔子思想体系的核心)——主张以爱人之心调解与和谐社会人际关系“礼”——维护周礼,主张贵贱有序的等级制度,这是孔子政治思想中的保守部分【“仁”和“礼”的关系:“仁”是内在的修养;“礼”是外在的规范】以德治国——爱惜民力,反对苛政和任意刑杀B.天命观:重人事,远鬼神C.对文化教育的贡献:①开创私学②提出有教无类和因材施教的思想【开创私学和有教无类打破了学在官府的局面】③注重人的全面发展(六艺)④编订和整理《五经》——《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》2、孟子——战国时期儒家代表人物,被尊称为“亚圣”孟子的思想:主张实行“仁政”提出“民贵君轻”的民本思想主张“性善论”3、荀子——战国末期儒家代表人物荀子的思想:提出“君民舟水论”,发展了儒家的民本思想天人关系:提出“天行有常”,“制天命而用之”【把握自然变化的规律而利用它,造福人类】主张“性恶论”,学习的最高目标是把握“礼”,礼法并举加强对人的约束(隆礼重法)(二)、道家1、老子——道家学派的创始人老子的思想:认为“道”是世界的根本,是天地万物的法则世界万物总在不停的运动着,事物具有向相反方向转化的规律【主张以弱胜强,以柔克刚】——蕴含了朴素的辩证法思想对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,幻想回到“小国寡民”的社会治国思想:提倡“无为而治”——顺乎自然,不妄为2、庄子——战国时期道家的代表人物庄子的思想:认为“道”是世界的根本,是天地万物的法则齐物论:万物没有界限和差别,天地万物为一崇尚自然无为,追求精神自由、逍遥自得(三)、法家韩非子——战国时期法家思想集大成者韩非子(代表新兴贵族阶级的利益)的思想集权观:加强君主集权(中央集权)法治观:以法治国,法不阿贵,厉行赏罚,奖励耕战改革观:主张顺应历史的发展,变法革新(四)、墨家墨子(代表平民、小生产者的利益)的思想和贡献政治上:“兼相爱,交相利” ,非攻,尚贤,节俭认识论:认识以客观实践为来源。

百家争鸣课题名称:1.1百家争鸣教学目标三维目标(1)知识与能力:了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成过程。

掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及重要意义。

(2)过程与方法:学生可以根据教科书与教师提供的材料以及自己的观察所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法学习有关问题。

能对所学内容进行较为全面的比较,概括和阐释。

教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

(3)情感态度价值观:通过对春秋战国时期思想活跃而繁荣的文化盛况的学习,使学生对祖国文化有深入的认识,从而更加热爱祖国历史与文化,有志于继承和发扬中华民族的优秀文化传统;逐步培育起民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,培养爱国主义情感。

重点目标诸子百家的代表人物及其主要思想。

难点目标1、诸子百家的代表人物及其主要思想内容较多而且新知识、新内容多,不易掌握。

2、如何结合相关史实,以及情感体验、主观认识,正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

导入示标知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

三导问题学做思一、百家争鸣1、概念:战国时期诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,展开争论,争相发表不同的见解,主要是在政治主张和哲学看法的不同。

2、春秋战国时期思想特征:⑴思想自由,思想家富有创新精神。

⑵流派纷呈,学术活跃,形成“百家争鸣”。

3、原因⑴根本原因:春秋战国,是我国由奴隶制向封建制转变的社会大变革时期。

⑵政治:战乱纷争的格局,造成思想界相对宽松自由⑶经济:奴隶制经济的瓦解,封建经济的发展,奠定物质基础⑷人才:私学的兴盛,造就一批知识分子:“士”在社会政治活动中活跃。

⑸各国统治者争霸的需要。

4、性质:中国历史上第一次思想解放运动学做思二、具体学派及代表人物:(一)儒家学派及代表人物:1、孔子——创始人地位:教主(儒家学派的创始人)+政治家+教育家,春秋末期鲁国人⑶主张与成就A、思想主张:①:“仁”与“礼”的学说——孔子的哲学思想与政治思想活动探究1:材料一、子曰:“仁者爱人。

八年级历史百家争鸣知识点历史是一门学科,它关注的是过去发生的事件、人物和社会演变。

历史课程旨在教授学生有关过去的知识,以帮助他们理解当今世界和未来的发展趋势。

在中学历史教育中,八年级历史百家争鸣是一个重要的知识点。

下面将讨论八年级历史百家争鸣的相关知识点,包括定义、起源、内容和特点等。

一、定义“百家争鸣”源于战国时期的一种文化现象。

在这一时期,当时的思想家、哲学家和文化名人各有它们自己的见解和理念,因此就会产生各自的观点,从而引发了不同流派之间的讨论、争辩和对抗。

这种争辩,被称为“百家争鸣”。

在历史学科中,“百家争鸣”代表了一种多样的学术观点和思想传统的现象。

这种传统旨在促进知识的传承和发展,激发思考和创新能力,建立对知识的深刻理解和批判性分析。

二、起源“百家争鸣”起源于战国时期。

在这个时期,中国的政治和社会环境非常动荡和复杂。

由于各地的君主和政治家均有其个人理想和政治野心,因此他们会派遣信使,招揽各地为数众多的思想家、哲学家、文学家等人才,以之作为自己的智囊团。

这些思想家和哲学家常常就各自的信仰和理想进行公开演讲、辩论和交流,从而促进了不同思想流派之间的竞争和交流。

三、内容在中学历史教育中,八年级的历史百家争鸣通常是指战国时期的思想流派和哲学理念。

这些流派和理念包括儒家、道家、法家、墨家、名家、纵横家等。

儒家:儒家经典包括《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》等,强调个人修身齐家治国平天下。

儒家思想是中国传统文化的核心。

道家:道家经典包括《道德经》、《真经》、《列子》等,强调追求道的境界,无为而治,减少对社会的干预。

法家:法家经典包括《韩非子》、《慎子》、《申不害》等,强调依法治国,以法律为基础,管理国家和社会事务。

墨家:墨家以《墨子》为代表,强调爱和平,反对战争和暴力。

名家:名家代表作品包括《荀子》、《韩非子》等,强调人性的根源在天命,人的性格行为可以通过教育和教导进行改变。

纵横家:纵横家思想重视实用主义,认为一种成功的策略应该包含一些粗俗的特征,例如暴力、欺骗和权术。

课文注释:“百家争鸣”局面出现的社会原因“百家争鸣”局面的出现,并非偶然,有着深刻的社会原因。

春秋战国时期是一个社会大变动的时期,社会经历着深刻的变革。

这场变革涉及经济、政治、文化各方面。

经济上,井田制瓦解。

在这以前,“普天之下,莫非王土”,土地全归周王室所有,这时出现了土地私有。

公元前594年,鲁国实行“初税亩”,开始按田亩收税,土地由国有向私有转变,原有的经济秩序遭到很大破坏。

政治上,王室衰微,诸侯争霸。

原来的周天子统一号令天下,但这时原来受周天子所封的诸侯现在成了许多各自为政的国家,互相兼并、争霸,大国凭借实力争得盟主地位,“挟天子以令诸侯”。

诸侯国内部也出现兼并、夺权的现象。

文化上,经济政治的变动造成文化下移。

学校原来设在官府,文献典籍和学习工具也为官府所垄断,这就是所谓的“学在官府”。

春秋战国以后,随着王室衰微,政局变化,官学败坏,原来掌管文化的官员许多都流散到民间。

其中,一些人开始把自己掌握的知识传授给别人,出现了私学。

由于私学的兴起,文化下移,逐渐形成了“士”阶层,并开始成为社会上一支重要的力量。

初中历史百家争鸣知识内容总结一.基本内容春秋战国时期,各种思想学术流派的成就,与同期古希腊文明交相辉映;以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系。

至战国时期,形成诸子百家争鸣的繁荣局面。

但至汉武帝时,推行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,于是以孔子、孟子为代表的儒家思想成为统治阶级思想正统,统治中国思想、文化到汉朝末年。

二.历史环境春秋战国社会处于大变革大动荡时期,各诸侯国为富国强兵,招贤纳士。

经济上,铁器牛耕推广,生产力提高,社会经济发展,提供物质条件。

在科技上,天文学,医学等科技取得较大进步。

在文化上,私学兴起,形成许多学者和思想流派。

这是百家争鸣形成的原因。

诸子百家的学说在政治思想文化领域对后世影响深远。

在这个时期,社会发生了急剧的变化,历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。

代表各阶级、各阶层,各派政治力量的学者或思想家,都企图按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物作出解释,或提出主张。

他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相诘难,于是出现了思想领域里“百家争鸣”的局面。

由于居于统治地位的地主阶级,本身政权还不巩固,他们的思想也还没有形成为封建社会的统治思想,这就为诸子百家的争鸣局面的出现创造了有利的条件。

春秋中后期至战国时期社会的各阶级、阶层的思想家,都能够自由地著书立说和四处奔走宣传自己的思想和主张,并不受到地主阶级统治思想的排挤和束缚。

而一旦地主阶级统治思想确立,封建大一统的国家形成,就很难再出现春秋战国时期那样的“百家争鸣”的盛况了。

三.文化背景春秋战国时期文化辉煌,最根本的原因是由于社会大变革时代为各个阶级、集团的思想家们发表自己的主张(即诸子学说和老百姓家训)进行“百家争鸣”提供了历史舞台;同时,它也有赖于多种因素的契合。

1、礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。

专题一 中国传统文化主流思想的演变第1课 百家争鸣春秋战国时期(BC8C---BC3C)“百家”泛指数量多;“争鸣”指争论和辩难。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

百家争鸣在前期和中期,主要表现为争鸣,后期表现为合流,争鸣是在争鸣中吸收,吸收是为了更好地争鸣。

争鸣只是探讨问题,合流才是向解决问题迈进。

1、代表春秋孔子-儒家创始人 战国孟子-继承和发展 战国荀子-先秦儒家集大成者 2、主张⑴春秋时期儒家创始人:孔子①子曰:“仁者爱人。

”“爱人”----体贴别人、关心别人、尊重别人、是一种美德②子曰:“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”方法:遵守社会规范狭义:周礼(西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度) 广义:总的社会规范和行为准则 恢复周礼反映了孔子在政治上的保守性③“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。

→德治 ④子曰:“有教无类。

”⑤子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

”把主要精力放在人和社会方面,把探讨和解决社会的实际问题放到首位。

----务实“仁”是一种内在的修养,“礼”则是一种外在的规范.(具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”;遵守“礼”的规范,才能更 好地践行“仁”的品德。

)⑵战国时期儒家代表:孟子孟子曰:“不以仁政,不能平治天下”。

孟子曰:“省刑罚、薄税敛”。

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻” 。

材料反映了孟子的什么思想?1、 从人际关系的和谐上升为阶级关系的和谐,把孔子“仁”的思想发展为“仁政”思想2、重视和善待老百姓,发挥孔子民本思想,提出“民贵君轻”⑶战国时期儒家代表:荀子天行有常,不为尧存,不为桀亡。

……从天而颂之,孰与制(控制)天命而用(利用)之!望时而待之,孰与应时而使之!君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟。

——《荀子》 材料反映了荀子的什么思想?“天行有常”、“制天命而用之”等唯物思想;“君舟民水”.比较孔子、孟子、荀子的思想儒学思想中哪些具有现实意义?教育理论:有教无类、学思结合、因材施教等 伦理道德:孝、仁义、诚信等(社会主义荣辱观) 维护社会稳定:仁、德治、民本思想等(取消农业税) 个人修养:正身自省、修己安人、己所不欲,勿施于人1、代表 春秋老子,道家创始人战国庄子2、主张现实社会中,哪些观念能找到老子思想的影子? 虚怀若谷、宽容谦逊的思想,恬淡朴素、助人为乐、反对争名夺利的思想, 以柔克刚、以弱胜强的思想……庄子:“道”是最高准则;提出“齐物论” 崇尚自然无为 ,追求精神自由1、代表李悝吴起商鞅韩非子申不害2、主张奖励耕战、严刑峻法李悝①推行“尽地力之教”,提高农业产量②以严酷刑法确立集权政治秩序③《法经》,古代第一部完整法典商鞅①废除世卿世禄,按军功授爵②废井田,承认土地私有和买卖③重农抑商④加强中央集权⑤燔诗书、明法令,加强思想控制韩非子《守株待免》的故事反映了法家什么样的政治观点?①认为事物是发展变化的②治理国家的政策、措施必须与时俱进。

人民版必修三高二历史课件:百家争鸣

导读:本文人民版必修三高二历史课件:百家争鸣,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

人民版必修三1.1《百家争鸣》ppt《史记》载孔子三十多岁时曾问礼于老子,临别时老子对他说:“聪明深察而近于死者,好议人者也。

博辩广大危其身者,发人之恶者也。

为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。

”这是老子对孔子善意的提醒,也指出了孔子的一些毛病。

尝试探究:孔子思想的核心是什么?老子博大精深的思想体系又是如何影响后世的?先秦百家争鸣对中国主流思想有何影响?

本站课件均从网络收集或是会员上传,版权归原作者所有,请大家尊重作者的劳动成果,并积极上传自己的作品与大家一起分享交流,帮助别人就是帮助自己!

普通下载。

百家争鸣概述

百家争鸣概述

百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面.春秋战国时期,是由封建领主制向封建地主制过渡的时期,新旧阶级之间,各阶级。

百家争鸣,是指春秋(前770年—前476年)战国(前475年—前221年)时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面。

在中国历史上,春秋战国是思想和文化最为辉煌灿烂、群星闪烁的时代。

这一时期出现了诸子百家彼此诘难,相互争鸣,盛况空前的学术局面,在中国思想发展史上占有重要的地位。