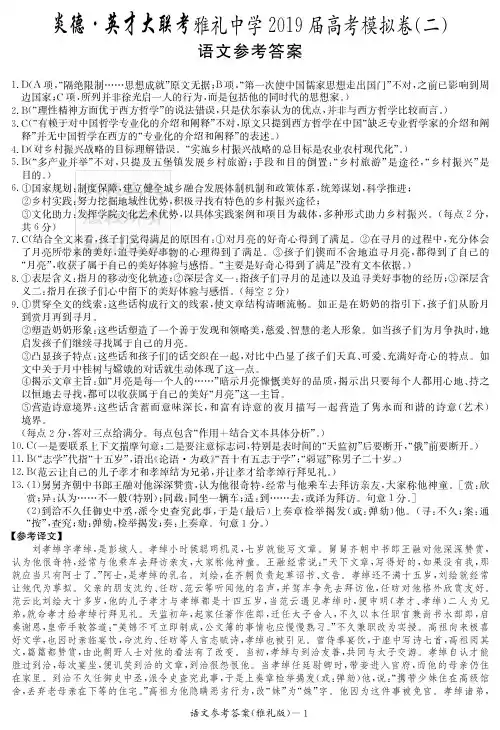

炎德英才大联考2019届雅礼中学高三语文(试题)

- 格式:pdf

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:10

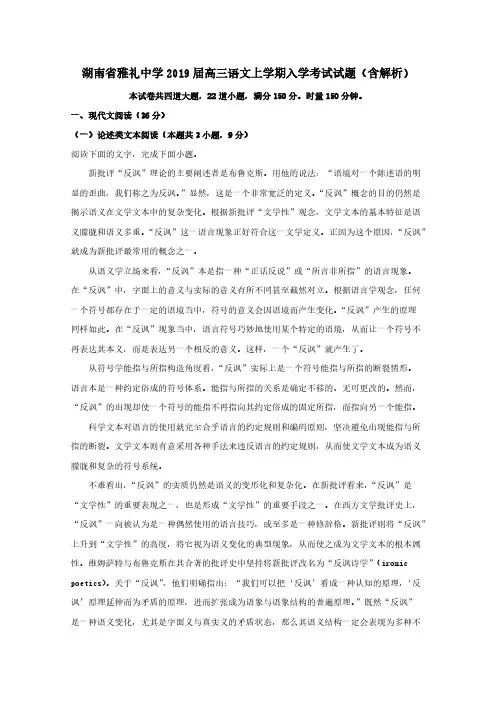

湖南省雅礼中学2019届高三语文上学期入学考试试题(含解析)本试卷共四道大题,22道小题,满分150分。

时量150分钟。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

新批评“反讽”理论的主要阐述者是布鲁克斯。

用他的说法:“语境对一个陈述语的明显的歪曲,我们称之为反讽。

”显然,这是一个非常宽泛的定义。

“反讽”概念的目的仍然是揭示语义在文学文本中的复杂变化。

根据新批评“文学性”观念,文学文本的基本特征是语义朦胧和语义多重。

“反讽”这一语言现象正好符合这一文学定义。

正因为这个原因,“反讽”就成为新批评最常用的概念之一。

从语义学立场来看,“反讽”本是指一种“正话反说”或“所言非所指”的语言现象。

在“反讽”中,字面上的意义与实际的意义有所不同甚至截然对立。

根据语言学观念,任何一个符号都存在于一定的语境当中,符号的意义会因语境而产生变化。

“反讽”产生的原理同样如此。

在“反讽”现象当中,语言符号巧妙地使用某个特定的语境,从而让一个符号不再表达其本义,而是表达另一个相反的意义。

这样,一个“反讽”就产生了。

从符号学能指与所指构造角度看,“反讽”实际上是一个符号能指与所指的断裂情形。

语言本是一种约定俗成的符号体系。

能指与所指的关系是确定不移的、无可更改的。

然而,“反讽”的出现却使一个符号的能指不再指向其约定俗成的固定所指,而指向另一个能指。

科学文本对语言的使用就完全合乎语言的约定规则和编码原则,坚决避免出现能指与所指的断裂。

文学文本则有意采用各种手法来违反语言的约定规则,从而使文学文本成为语义朦胧和复杂的符号系统。

不难看出,“反讽”的实质仍然是语义的变形化和复杂化。

在新批评看来,“反讽”是“文学性”的重要表现之一,也是形成“文学性”的重要手段之一。

在西方文学批评史上,“反讽”一向被认为是一种偶然使用的语言技巧,或至多是一种修辞格。

新批评则将“反讽”上升到“文学性”的高度,将它视为语义变化的典型现象,从而使之成为文学文本的根本属性。

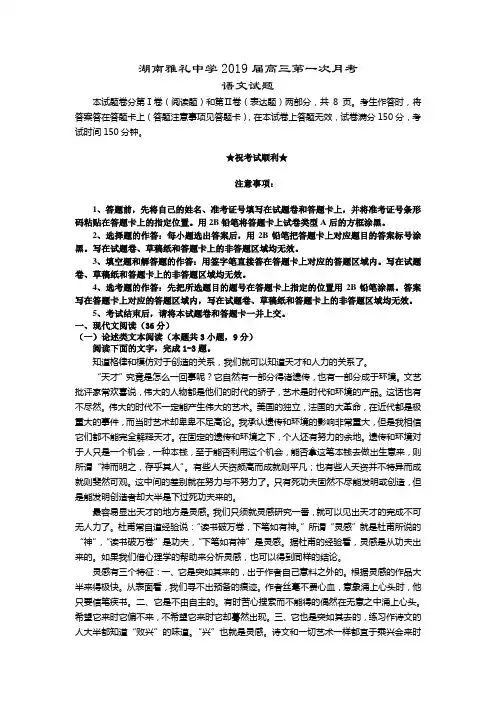

湖南雅礼中学2019届高三第一次月考语文试题本试题卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,共8页。

考生作答时,将答案答在答题卡上(答题注意事项见答题卡),在本试卷上答题无效,试卷满分150分,考试时间150分钟。

★祝考试顺利★注意事项:1、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

2、选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3、填空题和解答题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

5、考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

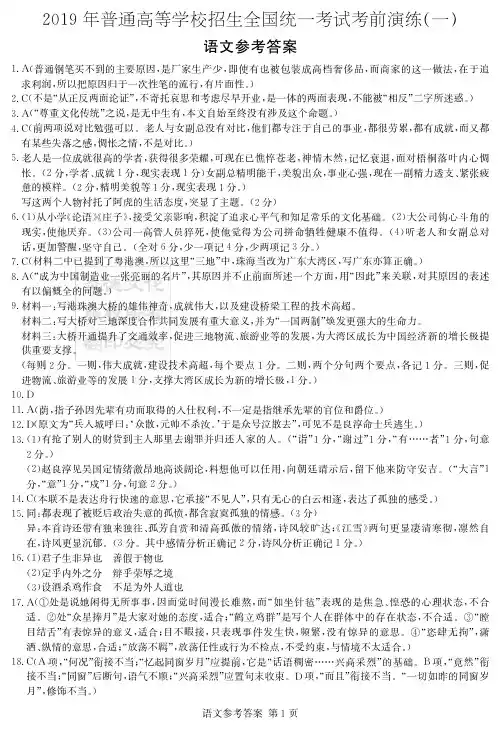

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1-3题。

知道格律和模仿对于创造的关系,我们就可以知道天才和人力的关系了。

“天才”究竟是怎么一回事呢?它自然有一部分得诸遗传,也有一部分成于环境。

文艺批评家常欢喜说,伟大的人物都是他们的时代的骄子,艺术是时代和环境的产品。

这话也有不尽然。

伟大的时代不一定能产生伟大的艺术。

美国的独立,法国的大革命,在近代都是极重大的事件,而当时艺术却卑卑不足高论。

我承认遗传和环境的影响非常重大,但是我相信它们都不能完全解释天才。

在固定的遗传和环境之下,个人还有努力的余地。

遗传和环境对于人只是一个机会,一种本钱,至于能否利用这个机会,能否拿这笔本钱去做出生意来,则所谓“神而明之,存乎其人”。

有些人天资颇高而成就则平凡;也有些人天资并不特异而成就则斐然可观。

这中间的差别就在努力与不努力了。

只有死功夫固然不尽能发明或创造,但是能发明创造者却大半是下过死功夫来的。

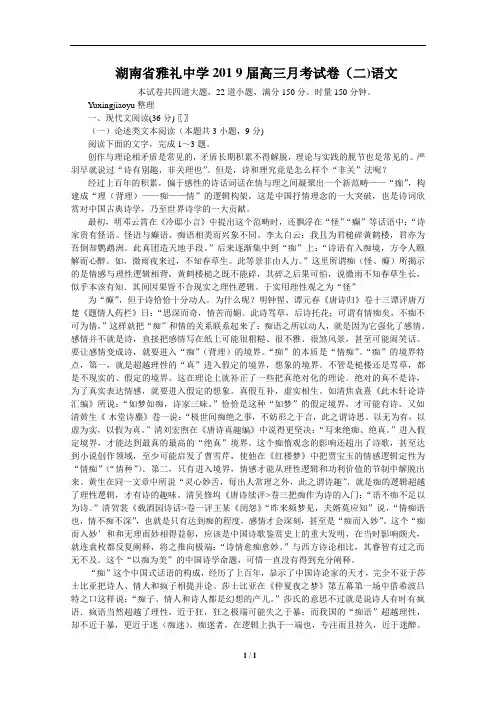

湖南省雅礼中学201 9届高三月考试卷(二)语文本试卷共四道大题,22道小题,满分150分。

时量150分钟。

Yuxingjiaoyu整理一、现代文阅读(36分)〖〗(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

创作与理论相矛盾是常见的,矛盾长期积累不得解脱,理论与实践的脱节也是常见的。

严羽早就说过“诗有别趣,非关理也”。

但是,诗和理究竟是怎么样个“非关”法呢?经过上百年的积累,偏于感性的诗话词话在情与理之间凝聚出一个新范畴——“痂”,构建成“理(背理)——痴——情”的逻辑构架,这是中国抒情理念的一大突破,也是诗词欣赏对中国古典诗学,乃至世界诗学的一大贡献。

最初,明邓云霄在《冷邸小言》中提出这个范畴时,还飘浮在“怪”“癫”等话语中:“诗家贵有怪语。

怪语与癫语、痴语相类而兴象不同。

李太白云:我且为君槌碎黄鹤楼,君亦为吾倒却鹦鹉洲。

此真团造天地手段。

”后来逐渐集中到“痴”上:“诗语有入痴境,方令人颐解而心醉。

如,微雨夜来过,不知春草生。

此等景非由人力。

”这里所谓痴(怪、癫)所揭示的是情感与理性逻辑相背,黄鹤楼槌之既不能碎,其碎之后果可怕,说微雨不知春草生长,似乎本该有知.其间因果皆不合现实之理性逻辑。

于实用理性观之为“怪”为“癫”,但于诗恰恰十分动人。

为什么呢?明钟惺、谭元春《唐诗归》卷十三谭评唐万楚《题情人药栏》日:“思深而奇,情苦而媚。

此诗骂草,后诗托花;可谓有情痴矣,不痴不可为情。

”这样就把“痴”和情的关系联系起来了:痴语之所以动人,就是因为它强化了感情。

感情并不就是诗,直接把感情写在纸上可能很粗糙、很不雅、很煞风景,甚至可能闹笑话。

要让感情变成诗,就要进入“痴”(背理)的境界。

“痴”的本质是“情痴”。

“痴”的境界特点,第一,就是超越理性的“真”进入假定的境界,想象的境界。

不管是槌楼还是骂草,都是不现实的、假定的境界。

这在理论上就补正了一些把真绝对化的理论。

绝对的真不是诗,为了真实表达情感,就要进入假定的想象。