植物地理学第一章

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:30

植物地理学:研究生物圈中各种植物和植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

引言生物圈1.生物圈:地球上所有生物及其生活领域的总和.是自然环境的有机部分.2.生物膜:地表上下100m的区域,生物繁衍最集中的范围.3.植物有机体占生命有机体的99%。

第一章植物的基本类群1.生物特征:新陈代谢、生长繁殖、遗传变异进化、应激性2.植物繁殖的三种方式:营养繁殖、无性生殖、有性生殖3.植物的分类单位:界、门、纲、目、科、属、种4.植物的分类原则:自然分类法(林奈)5.植物界六大类群:藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物6.种:具有一定形态和生理特征,局限在一定区域的生物类群。

7.种群:植物种内的个体常分成若干群,每个群成片地分布在某个地段内各群在在空间上互有间断即为种群。

8.世代交替:在植物的生活史中,有性世代和无性世代交替的现象。

9.亚热带常绿阔叶林代表科:木兰科、樟科、壳斗科、山茶科。

10.第二章植物的生活和环境生态:生物及其环境之间的形式或者总体生物与环境的关系:适应、塑造、改造一、环境与生态因子1.环境:指某一特定主体周围一切事物及现象的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

2.生态因子(ecological factors):环境中对植物生命活动(生长、发育、生殖、行为和分布)有直接或间接影响的环境因子。

3.生态因子分类(简述)4.环境胁迫:当环境中某种生存条件出现异常变化,便会抑制植物生命活动或威胁植物生存,这种现象成为环境胁迫。

5.干扰:动物啃食、寄生、风、火、土壤侵蚀等部分或全部地破坏植物的现象,称为干扰。

6.限制因子:任何一种生态因子只要接近或超过植物所能忍受的最低限度,就成为这种植物的限制因子。

二、生态因子的作用(简述)①综合作用:1)不可替代性2)互相作用(各生态因子彼此联系、相互影响)②主导因子作用:所有因子不变,某一因子的变化引起生态关系变化,影响植物的生长、发育。

植物地理重点知识整理资环学院资环专业 20081170016 盛芝露第一章绪论一.植物地理研究对象植物地理学——是地理学和植物学之间的交叉学科,是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其自然环境之间相互关系的科学,是自然地理学的一个重要领域,与动物学一起合称生物地理学。

二.植物地理学研究的内容与基本任务1.基本任务:阐明地球上植物和植被分布的基本规律2.具体内容包括:①地球上植被的组成、结构、动态变化和分级分类②植被与环境之间的相互关系③植物分布区和植物区系的形成和演变④岛屿植物种的拓殖和一些灭绝等。

⑤通过研究植被分布的特点和规律,为保护生物多样性、合理利用野生植物资源、恢复重建退化生态系统和资源可持续利用提供理论基础。

三.1807年,亚历山大-洪堡德出版《植物地理学知识》,使植物地理学成为一门独立的学科。

第二章植物的形态结构和基本类群一. 植物的分类1.植物分类的目的①辨别植物,给植物命名和描述②研究植物的亲疏同异,把它们分门别类,建立一个足以说明植物亲缘关系和进化顺序的分种系统2.植物分类的原则和依据①人为分类法A特征:根据植物的用途或仅据植物的一个或几个明显的形态特征进行分类,不考虑植物种类彼此间的亲缘关系和在系统发育中的地位B人为分类法的贡献:对人类生活和生产起了重要作用,并为科学分类累积了丰富的资料和经验C人为分类法的局限性:a不够科学,其结果可能会给植物分类带来混乱,b不符合植物界的自然发生和发展c不能反映植物间的亲缘关系②自然分类法:A特征:根据最能反映亲缘形状和系统演化的主要性状进行分类,其发展与达尔文的进化理论分不开B实例•——恩格勒系统:根据假花学说建立,将柔荑花序类植物作为原始的类型。

•——哈钦林系统:根据真花学说建立,认为双子叶植物以木兰目和毛茛目为起点,分别平行演化成木本植物和草本植物。

•——克朗奎斯系统:根据真花学说建立,认为双子叶植物以木兰目为起点③人为分类法和自然分类法区别人为分类法是根据植物的用途或仅据植物的一个或几个明显的形态特征分类,而自然分类法是依据亲缘关系和系统演化的主要性状进行分类,后者更科学,更符合自然界的自然发生和发展,更能反映植物间的亲缘关系. 3.植物分类的基本单位和阶层系统 界、门、纲、目、科、属、种 4.植物的命名双名法:林奈创立。

第一章植物类群特征1、分类单位:按等级高低顺序生物分类单位依次是界、门、纲、目、科、属、种。

每个等级内如果种繁多还可细分一个或二个次等级,如亚门、亚纲、亚目、亚科等。

种以下可有亚种、变种和变型。

2、种:同种植物的个体,起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,且能进行自然交配,产生正常的后代。

既有相对稳定的形态特征,又不断的发展演化;种是生物分类的基本单位,也是各级单位的起点;种间生殖隔离使各个物种成为独立的进化单位。

3、、品种:是基于经济意义和形态上的差异,而不是植物分类中的一个分类单位,它是人类在生产实践中,经过培育或为人类所发现的。

不存在于野生植物中。

品种是物种适应性的倒退,满足了人们的经济需求,导致了物种与环境协同进化过程的中断。

4、植物的命名:双名法由林奈创立。

给植物种的命名用两个拉丁词或拉丁化形式的词构成的方法——属名(名词;第一个字母大写;斜体)+种名(种加词,形容词,形容该植物的主要特征,第一个字母小写;斜体)=命名人姓氏(缩写;正体)5、植物们的划分1)孢子植物(细菌门蓝藻门绿藻门轮藻门金藻门甲藻门褐藻门红藻门裸藻门粘菌门真菌门地衣门苔藓植物门蕨类植物门)2)种子植物(裸子植物门被子植物门)原核生物(细菌门蓝藻门)真核生物(绿藻门轮藻门金藻门甲藻门褐藻门红藻门裸藻门粘菌门真菌门地衣门苔藓植物门蕨类植物门裸子植物门被子植物门)高等植物——有胚植物(苔藓植物门蕨类植物门裸子植物门被子植物门)低等植物——无胚植物(细菌门蓝藻门绿藻门轮藻门金藻门甲藻门褐藻门红藻门裸藻门粘菌门真菌门地衣门)6、低等植物和高等植物的主要区别:低等植物⑴大部分生活在水中潮湿处;⑵植物体结构简单,为单细胞体或多细胞体,无根、茎、叶的分化。

无维管束构造;⑶雌性生殖器官常为单细胞的;⑷生殖过程简单,有性生殖的合子萌发不形成胚而直接形成植物体。

高等植物⑴多数陆生,少数水生;⑵植物体形态结构复杂,有根、茎、叶分化(苔藓植物具假根,无真根),除苔藓外有维管束构造;⑶雌性生殖器官为多细胞的;⑷有性生殖的合子发育成胚,再长成新植物体。

植物地理学重点整理第一章、植物分类类群、演化与地球环境1物种种(species)是生物分类的基本单位,包含若干起源于共同祖先、形态和生物学特征极为相似的植物个体。

种内的个体间可以交配繁殖产生新个体,不同物种见存在生殖隔离。

种群:一定空间内同种个体的集合群落:一定空间内生活的各种生物种群的集合生态系统:生物群落+环境2植物分类的原则和依据根本原则:植物界的亲缘关系和演化过程,表现为形态学、解剖学、古生物学、植物生态学、细胞学、基因特征等一系列相似性。

基础:进化论。

简单到复杂,低等到高等,水生到陆生,木本到草本等,呈螺旋状进化分类系统:在发展和修正过程中3分类单位和等级系统界、门、纲、目、科、属、种。

必要时每个单位分出亚级或一些辅助单位。

如科一级可以分出亚科,族等。

种可以分出亚种。

4植物的命名(例子+格式)学名(Scientific name): 按照统一的命名法规,给每个物种制定的统一使用的科学名称。

通用林奈双名法。

二名法(又称双名法binomial nomenclature):二名法是用两个拉丁字(或拉丁化形式的字)构成的某一物种的学名,是林奈(Carl von Linne, 瑞典人,1707~1778) 首创。

二名法命名的种名中第一个字是属名(名词),第二个字是种名(形容词)南京丽藻Nitella nanjingensis Han et G. X. Wang桃Prunus persica L.银杏Ginkgo biloba L.三名法(trinomial nomenclature): 用三个拉丁字表示亚种或变种的命名法。

变种(variety, var.)蟠桃Prunus persica var. compressa Bean亚种(subspecies, subsp., ssp.)风车草Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis5植物界的大类群原核生物(包括细菌和蓝藻两门)共同特征:包括细菌和蓝藻两门,都是单细胞生物,没有核膜包围核质,也没有内质网膜,DNA未与蛋白质结合,而形成简单的环形分子,没有质体、线粒体等细胞器,细胞壁由非纤维素的另种多糖与氨基酸结合物构成,繁殖方式为直接分裂。

第一章1、种:是生物分类的基本单位,包含若干起源于共同祖先、形态和生物学特征极为相似的植物个体。

2、种群:植物种内的个体(植株)常分为若干群,每个群成片地分布在某个地段内,即各群在空间上互有间断,称为种群。

3、变种:种内如有某些个体积累了一定的形态变异,而且比较稳定,又分布在一定空间地域,据此可划分出变种。

4、植物的个体发育和系统发育1)个体发育:是指某种生物从其生命的某个阶段(如孢子、合子、种子等)开始,经过萌发、生长、分化、发育、成熟和生殖等一系列形态和生理的发展变化,再出现和开始那个发育阶段相同的第二代的全过程。

5)是指一种生物,或一个生物类群,在地球上的发生、发展演化和衰亡的历史过程。

第二章1、植物区系:是某一地区,或者是某一时期、某一分类群、某类植被等所有植物种类的总称。

2、种分布区:一个物种由若干植物个体组成,它们所占有的全部地域构成该种的分布区。

3、分布区的形状:1)连续分布区2)不连续分布区4、特有种:各种植物的分布都限于某一地区范围内,称为该地区的特有种。

567P34)1)异地物种形成2)同地物种形成3)平行物种形成8、分布多度:指某地区或单位面积分布的植物种或属数,也表示某植物种或属在不同地区分布情况。

9、中国种子植物的15个分布型:1)泛热带分布及其变型2)旧大陆热带分布及其变型3)热带亚洲至热带大洋洲及其变型4)热带亚洲至热带美洲分布5)热带非洲至热带亚洲分布及其变型6)热带亚洲分布及其变型7)北温带分布及其变型8)东亚—北美东部分布及其变型9)东亚分布(喜马拉雅到日本)及其变型10)地中海西亚—中亚分布及其变型11)旧大陆温带分布及其变型12)温带亚洲分布13)中亚分布及其变型14)世界分布15)中国特有分布10、中国植物区系成分组成特征:种类丰富、起源古老、区域性强、特有程度高产生这些现象的原因:中生代与早第三纪时中国大部气候温湿,晚第三纪青藏高原迅速隆起,内陆干旱化加重,气温逐渐下降,但与周围地区之间仍然有密切联系。

植物地理学Phytogeography第一章植物分类类群、演化与地球环境第一节植物分类与植物系统进化一、植物分类原则、单位、命名1. 物种种——起源于共同祖先,形态与生物学特性相似的植物个体的组合。

基本进化单位基本分类单位2、种群植物种内的个体(植株)常分成若干群,每个群成片地分布在某个地段内,即各群在空间上互有间断,称为种群二、植物的个体发育与系统发育1、个体发育——生物从生命的某个阶段开始(种子),经过一系列形态变化和生理变化(萌发、生长、分化、发育、成熟、生殖等),再回到开始的发育阶段(产生第二代种子)的全过程。

2、系统发育:一种生物或一个生物类群在地球环境中发生、发展、衰亡的整个历史过程。

(从无到有;从小到大)植物或植物类群的长期进化过程。

3、个体发育与系统发育的关系:二者共同推进生物进化;个体发育是基础(遗传、变异、适应、发展进化)个体发育受系统发育的影响和制约;个体发育周期相对较短,系统发育周期漫长。

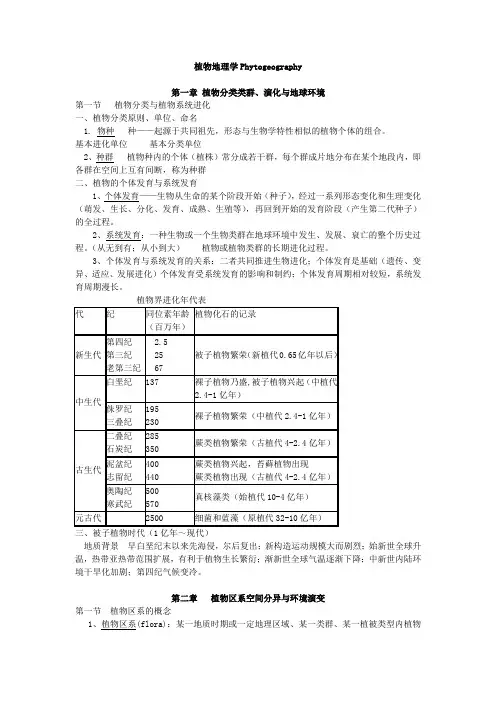

植物界进化年代表代纪同位素年龄(百万年)植物化石的记录新生代第四纪第三纪老第三纪2.52567被子植物繁荣(新植代0.65亿年以后)中生代白垩纪137 裸子植物乃盛,被子植物兴起(中植代2.4-1亿年)侏罗纪三叠纪195230裸子植物繁荣(中植代2.4-1亿年)古生代二叠纪石炭纪285350蕨类植物繁荣(古植代4-2.4亿年)泥盆纪志留纪400440蕨类植物兴起,苔藓植物出现蕨类植物出现(古植代4-2.4亿年)奥陶纪寒武纪500570真核藻类(始植代10-4亿年)元古代2500 细菌和蓝藻(原植代32-10亿年)三、被子植物时代(1亿年~现代)地质背景早白垩纪末以来先海侵,尔后复出;新构造运动规模大而剧烈;始新世全球升温,热带亚热带范围扩展,有利于植物生长繁衍;渐新世全球气温逐渐下降;中新世内陆环境干旱化加剧;第四纪气候变冷。

第二章植物区系空间分异与环境演变第一节植物区系的概念1、植物区系(flora):某一地质时期或一定地理区域、某一类群、某一植被类型内植物种类的总和。

植物地理学植物地理学是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各个结构单元的植物种类组成、植被特征极其与自然环境之间相互关系的科学。

基本任务;阐明地球上植物和植物分布的基本规律。

第一章植物分类类群、演化与地球环境1物种:是生物分类的基本单位,包含若干起源于共同祖先、形态和生物特征极为相似的植物个体。

2 物种分类单位:界、门、纲、目、科、属、种(由大到小)3 植物界的大类群:(1)原核生物:包括细菌和蓝藻两门。

特点:起源古老,细胞结构简单、没核膜、没有细胞核、属单细胞生物。

繁殖方式为直接分裂。

(2)真核藻类和真菌、地衣:藻类:真核型藻类的细胞具有核、线粒体、质体等细胞器。

有性生殖。

真菌门:多核型单细胞菌,细胞壁为多糖类的几丁质。

没有叶绿素,完全异样型。

繁殖方式多样。

地衣门:自养型的蓝藻或绿藻与异养型的真菌共生体。

(3)苔藓和蕨类植物:苔藓植物门:植株呈叶状或有茎叶分化,为自养型,营光合作用,但没有跟的分化,吸收功能有营养体表面执行。

(4)种子植物:以种子进行繁殖。

裸子植物门:孢子体发达、有明显的世代交替现象;胚珠裸露,由胚珠转成的种子也裸露,雌配子体保留有颈卵器,产生种子;形成球花;配子体寄生在孢子体上;形成花粉管,受精作用不受水的限制;具有多胚现象。

分类:苏铁、银杏、松杉、买麻藤被子植物:种子植物的一类,胚珠生在子房内,种子包在果实里。

胚珠介绍本花或异花雄蕊的花粉而受精。

主要特征:具有真正的花;胚珠有心皮包着,形成果实;孢子体高度发达;配子体进一步简化;出现双受精现象和新型胚乳;生长方式和营养方式具有明显的多样性。

分类:双子叶植物纲(木兰纲)单子叶植物纲(百合纲)4 植物的个体发育和系统发育个体发育:是指某种植物从他生命的某个阶段开始,经过一系列的发展阶段,再现当初这个阶段的整个过程,其中包括形态上和生殖上各方面的发展变化。

系统发育:就是生物种族的发展史。

可以指一个类群的形成历史,也可以之生命在地球上起源和演化的整个历史过程。

植物地理学教案植物地理学绪论植物地理学研究的对象和内容按近代地理学的奠基人(德国人)—亚历山大·冯·洪堡德(Alexander von Humboldt 1769~1859年)的定义:植物地理学是研究“从赤道到极圈,从海洋深处和具有隐花植物原始体的山洞,到依地理纬度和地方性质而处于不同高度的永久雪线的不同纬度下植物的数量、外貌和分布”。

按照洪堡德的定义,植物地理学研究的对象是广义理解的植被,即作为地球地理壳的基本组成要素之一的植被。

总之,植物地理学是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

《植物地理学》在英文叫plant geography或phytogeography。

洪堡德以后,由于研究的深入,《植物地理学》逐渐分化成几门独立的学科:包括研究植物分类单位在世界上的区域分布及传播规律的植物区系地理学;研究外界环境因素对植物影响的植物生态地理学;以及研究植物在地质历史中变迁的植物历史地理学等;到十九世纪末、二十世纪初,从植物生态地理学中独立出以个体植物与外界环境之间的关系为研究对象的植物生态学;及以不同植物的组合——植物群落为研究对象的地植物学(植物群落学)。

植物区系地理学随着资料的积累,内容日渐丰富。

它已成为研究植物种的分布区和不同地区植物区系分析的独立学科,可以称它为植物区系学。

至于植物历史地理学的方向,则在它从植物地理学分出来以后,早就结合着古植物学的研究,单独发展了。

在本书中,我们保持洪堡德对《植物地理学》的理解,即它是研究植被的科学。

它致力于研究植被的组成(种类组成和群落组成)、结构、形成、发展、分布、保护和改造利用。

所以,植物地理学也就是植被学(vegetation science)。

如上所述,由于植物地理学已分化成若干独立的学科,它不宜作为一个人的研究对象,正如普通物理学或普通生物学不能作为一个人的研究对象一样。

《植物地理学》习题集参考答案第一章绪论一、解释下列名词植物地理学:植物地理学是研究生物圈中各种植物和各种植被的地理分布规律、生物圈各结构单元(各地区)的植物种类组成、植被特征及其与自然环境之间相互关系的科学。

生物圈:地球上所有生物(植物、动物、微生物及人类)赖以生存的生活领域与范围的总合,称为生物圈。

二、问答题1.阐明植物在生物圈中的作用。

(1)植物是生产者(2)植物参与了自然界的物质循环(3)植物能够影响环境,净化环境(4)植物为地球上其他生物提供了赖以生存和繁衍后代的场所和物质基础2.植物地理学研究的对象什么?它研究的内容包括哪些方面?植物地理学研究的对象是植被,研究内容包括植物区系地理和植被地理。

3.阐明植物地理学与植物学和生态学的关系?植被是由植物组成的,因此与植物学有着密切的关系。

生态学(ecology)是研究生物及其环境之间相互关系及作用规律的一门学科。

从1866年海克尔创立生态学以来,生态学已经发展成为一个庞大的学科体系,包括许多分支学科,植物地理学与其中的群落生态学、景观生态学、全球生态学、植物生态学、陆地生态学等等有着密切的关系。

4.植物地理学的发展,经历了哪些阶段?植物地理学的发展,大约经历了三个时期:1)植物地理学的开端:古西腊的提奥夫拉斯特(370-285DC)到18世纪(1)古代植物地理学的萌芽:古西腊、我国周代、战国(2)近代植物地理学的前奏:18世纪中期到末期(3)近代植物地理学基础的奠定:18世纪末到19世纪初2)植物地理学的巩固时期:1820-19世纪50年代3)植物地理学的发展时期:1855年至现在;19世纪末开始,植物地理学就按照各个分支学科发展。

第二章植物的形态结构和基本类群一、解释下列名词物种:种是起源于共同祖先,具有相同的形态学、生理学特征和有一定自然分布区的生物类群。

双名法:双名命名法是指用拉丁文给植物的种起名字,由两个拉丁字组成:属名+种加词+命名人名。