第一讲思想道德修养与法律基础课程概述

- 格式:pptx

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:52

《思想道德修养与法律基础》课说课内容一、课程地位《思想道德修养与法律基础》课是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以思想教育和法律教育为主题、以社会主义荣辱观为主线、以理想信念教育为核心、以爱国主义为重点,以人生观、价值观、道德观教育为主线、以马克思主义思想政治教育学科为依托,依据大学生成长的基本规律,教育、引导大学生培养、提高思想素质和法律素质的一门传统的必修课程。

二、教学目标:本课主要目的是:综合运用马克思主义的基本立场、观点和方法,以正确的人生观、价值观、道德观和法制观教育为基本内容,在理论与实际的结合上,对当代大学生面临和关心的实际问题予以科学的有说服力的回答,以帮助大学生牢固树立以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,培养良好的思想道德素质和法律素质,为逐渐成长为全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,打下坚实的思想道德修养和法律修养的基础。

本课的知识目标共分为9点:(1)认识大学生活的特点;认识当代大学生的历史使命;把握社会主义荣辱观的科学内涵,树立社会主义荣辱观;掌握《思想道德修养与法律基础》的学习方法。

(2)理解理想信念的含义、特征、意义;理解最高理想与共同理想;认识理想与现实的关系以及实现理想的条件和途径。

(3)理解爱国主义的内涵,认识中华民族爱国主义的优良传统;认识新时期的爱国主义,培养爱国主义情操;增强国防观念。

(4)理解人生观、人生目的、人生态度的内涵及其意义;理解价值观的内涵,认识人生价值的标准、评价,认识实现人生价值的条件;认识自我身心关系、个人与他人的关系、个人与社会的关系、人与自然的关系。

(5)理解道德的本质、功能、作用;认识中华民族的优良传统道德;理解社会主义道德建设的核心和原则及与社会主义市场经济的关系;认识我国公民基本道德规范,尤其是诚信对大学生的重要性。

(6)认识公共生活及特点、公共秩序及其维护手段;理解社会公德内涵、特点及主要内容;认识公共生活的法律规范。

思想道德修养与法律基础课程教学大纲课程名称:思想道德修养与法律基础课程编码:英文名称:Basic course of ideological and ethical standards &Law学时:48 其中实践学时:16 学分: 3开课学期:第一学期适用专业:全校各专业课程类别:公共基础课课程性质:必修先修课程:一、课程性质及任务《思想道德修养与法律基础》是一门以马克思主义理论为指导,以人生观、价值观、道德观、法制观教育为主线,综合运用相关学科知识,依据大学生成长的基本规律,教育、引导大学生加强自身思想道德修养和法律修养的一门必修课程。

通过本课程的学习和实践,帮助大学生形成崇高的理想信念,弘扬伟大的爱国主义精神,确立正确的人生观和价值观,学习和践行社会主义核心价值观,培养良好的思想道德素质和法律素质,进一步提高分辨是非、善恶、美丑和加强自我修养的能力,为逐渐成为德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,打下扎实的思想道德和法律基础。

二、课程的教学要求绪论珍惜大学生活开拓新的境界本部分要求了解课程的性质、任务、内容、意义与学习方法。

理解树立新的学习理念;提高思想道德修养和法律素质要努力践行社会主义核心价值体系。

掌握大学生活的特点;应对适应问题的方式、途径;当代大学生的历史使命和成才目标。

难点:1.如何结合自身实际情况,尽快适应大学学习生活2.社会主义核心价值观第一章追求远大理想坚定崇高信念本部分要求了解科学认识社会主义的共同理想和马克思主义的信念。

理解认清实现理想的长期性、艰巨性与曲折性;立志高远与始于足下。

掌握理想、信念的涵义和特征;理想信念对大学生成长成才的重要意义。

难点:1.当代社会主义运动的科学性以及必要性2.马克思主义信仰的时代价值3.如何处理好个人理想与社会理想的关系第二章继承爱国传统弘扬中国精神本部分要求了解经济全球化与爱国主义与包括民族精神与时代精神在内的中国精神。

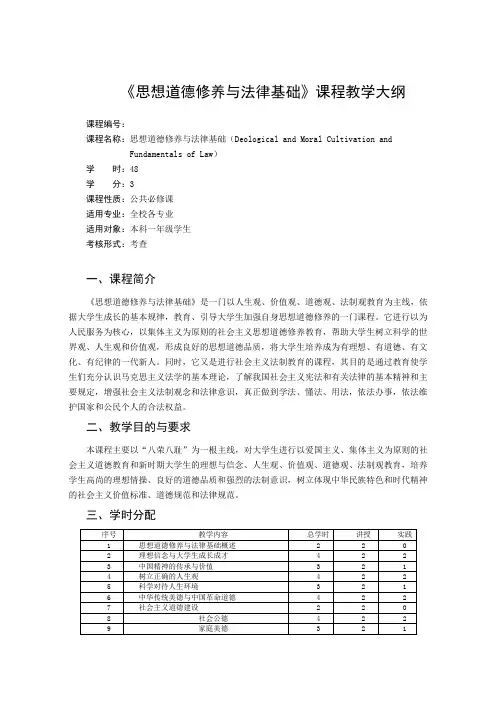

《思想道德修养与法律基础》课程教学大纲课程编号:课程名称:思想道德修养与法律基础(Deological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law)学时:48学分:3课程性质:公共必修课适用专业:全校各专业适用对象:本科一年级学生考核形式:考查一、课程简介《思想道德修养与法律基础》是一门以人生观、价值观、道德观、法制观教育为主线,依据大学生成长的基本规律,教育、引导大学生加强自身思想道德修养的一门课程。

它进行以为人民服务为核心,以集体主义为原则的社会主义思想道德修养教育,帮助大学生树立科学的世界观、人生观和价值观,形成良好的思想道德品质,将大学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

同时,它又是进行社会主义法制教育的课程,其目的是通过教育使学生们充分认识马克思主义法学的基本理论,了解我国社会主义宪法和有关法律的基本精神和主要规定,增强社会主义法制观念和法律意识,真正做到学法、懂法、用法,依法办事,依法维护国家和公民个人的合法权益。

二、教学目的与要求本课程主要以“八荣八耻”为一根主线,对大学生进行以爱国主义、集体主义为原则的社会主义道德教育和新时期大学生的理想与信念、人生观、价值观、道德观、法制观教育,培养学生高尚的理想情操、良好的道德品质和强烈的法制意识,树立体现中华民族特色和时代精神的社会主义价值标准、道德规范和法律规范。

三、学时分配四、教学中应注意的问题教学中要讲清思想道德与法和各部门法的基本概念,使学生通过学习能比较系统地掌握思想道德与法和各部门法的基础知识,懂得开展大学生伦理道德教育的重要性以及当代中国社会主义法制建设的艰巨性、复杂性和长期性,增强法制观念,提高法律意识,做遵纪守法的模范,并学会依法维护自身和所在组织的合法权益。

五、教学内容知识点一:更新学习理念,确立成才目标1.教学目的:通过教学,使大学生了解大学生活的特点,认识到大学对人生的重要意义,帮助大学生尽快地适应大学生活,认识到学习该课程与自己的成长成才的密切相关,从而激发努力学习的兴趣和热情。

《思想道德修养与法律基础》课程描述一、课程简介《思想道德修养与法律基础》是一门以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以爱国主义、集体主义为主线,综合运用相关学科知识,依据大学生成长的基本规律,教育和引导大学生认识自我、认识环境、认识时代特征,培养大学生良好的思想政治素质、优良的道德品质和健全人格的公共必修课程。

对学生开展马克思主义人生观、世界观、道德观、法治观教育,引导学生树立崇高的理想情操和高尚的道德品质,树立体现中华民族优秀传统和时代精神的价值标准和行为规范,培养法治精神。

为专业课程深入学习和学生综合素质的全面提高,以及更有效地服务社会,奠定良好的思想理论基础。

二、课程沿革1987年,教育部(当时的国家教委)提出加强大学生思想政治工作的文件要求,要求所有高校都要开设《思想道德修养》和《法律基础》必修课。

1998年中央政治局专题讨论决定的“两课”课程设置方案中,进一步明确了大学生《思想道德修养》和《法律基础》课程。

2005年3月中宣部、教育部5号文件要求将这两门课整合为《思想道德修养与法律基础》一门课程。

根据教社政(2005)5号文件精神和教育部的要求,我院在2006年秋季入学的大一新生中全面开设《思想道德修养与法律基础》课。

三、课程主要内容第一讲绪论一、为什么要学习《思想道德修养与法律基础》(一)有助于当代大学生认识正确的做人道理,选择正确的人生之路(二)有助于当代大学生摆正德与才的位置,做到德才兼备、全面发展(三)从大学生现状来看加强《思想道德修养和法律基础》课学习的必要性二、本课的主要内容及主要教学方法第二讲珍惜大学生活开拓新的境界一、大学生活的新特点(一)生活环境的特点(二)学习生活的特点(三)人际关系的特点二、大学生常见的心理矛盾与冲突(一)理想与现实的矛盾(二)独立感与依赖感的矛盾(三)孤独感与强烈交往需要的矛盾(四)轻松感与焦虑感的矛盾(五)优越感与失落感的矛盾三、树立大学生活新理念(一)独立生活的理念(二)全新的学习理念(三)规划设计人生的理念第三讲大学生的心理调适一、心理健康的含义及标准(一)心理卫生的基本知识(二)心理健康的含义(三)心理健康的标准二、心理调适的主要方法(一)心理调适的关键(二)心理调适的方法第四讲大学生人际交往的原则和方法一、人际交往的作用(一)与人交往是身心健康的需要(二)与人交往是培养良好个性的需要(三)与人交往是个人社会化的必经之路(四)与人交往是成功的必要条件二、人际交往的心理学原则(一)交互原则(二)功利原则(三)自我价值保护原则(四)情境控制原则三、建立良好人际关系的方法(一)提高完善自我,改善人际关系(二)学会交往的方法第五讲树立正确的人生观一、人的本质(一)人的属性(二)人的本质二、协调人生基本关系(一)自我身心关系(二)个人与他人的关系(三)个人与社会的关系(四)个人与自然的关系三、追求远大理想,坚定崇高信念(一)理想信念对大学生成才的意义(二)架起通往理想彼岸的桥梁第六讲树立科学的人生价值观一、价值观与人生价值观二、人生价值的标准与评价三、人生价值实现的条件(一)个体人生价值取向须符合社会基本价值目标(二)个体的人生价值追求要从自身的实际条件出发(三)奋斗第七讲树立正确的道德观一、道德的内涵及作用(一)什么是道德(二)道德的作用二、继承和弘扬中华民族优良传统道德三、弘扬社会主义道德(一)道德建设与社会主义市场经济(二)社会主义道德建设的核心和原则四、恪守公民基本道德规范(一)社会公德(二)职业道德(三)婚姻家庭道德(四)网络道德五、加强道德修养,促进人格完善(一)提高文明修养(二)知美丑、恪廉耻(三)慎独(四)知行合一第八讲弘扬爱国主义精神一、中华民族的爱国主义传统(一)爱国主义的科学内涵(二)爱国主义的优良传统(三)爱国主义的时代价值二、新时期的爱国主义(一)爱国主义与爱社会主义和拥护祖国统一(二)爱国主义与经济全球化(三)爱国主义与弘扬民族精神(四)爱国主义与弘扬时代精神三、做忠诚的爱国者(一)自觉维护国家利益(二)促进民族团结和祖国统一(三)增强国防观念(四)以振兴中华为己任第九讲树立正确的爱情观一、爱情与人生(一)爱情的真谛(二)爱情的属性二、大学生应树立正确的爱情观(一)大学生爱情透视(二)大学生的恋爱道德第十讲增强法律意识弘扬法治精神一、什么是法?(一)法的起源与历史发展(二)法的本质和特征(三)法的概念二、我国社会主义法律体系(一)法律部门(二)法律体系三、我国社会主义法律的运行(一)法律制定(二)法律遵守(三)法律执行(四)法律适用四、树立社会主义法治观念(一)社会主义法治的含义(二)社会主义民主与法制观念(三)法律权利与义务观念(四)法律面前人人平等观念五、加强社会主义法律修养提高社会主义法律意识(一)培养社会主义法律思维方式(二)提高社会主义法律意识第十一讲宪法法律制度一、宪法概述(一)宪法的概念(二)宪法的法律特征二、宪法的基本制度(一)人民民主专政制度(二)人民代表大会制度(三)民族区域自治制度(四)经济制度三、公民的基本权利和义务(一)公民的基本权利(二)公民的基本义务四、国家机构第十二讲民事法律制度一、民法概述(一)民法的概念与调整范围(二)民事法律体系二、合同法(一)合同的订立(二)合同的效力(三)合同的履行(四)违约责任三、物权法(一)物权法概述(二)所有权(三)担保物权(四)用益物权四、婚姻法(一)婚姻的成立(二)家庭关系(三)婚姻关系的解除五、继承法(一)继承法概述(二)法定继承(三)遗嘱继承第十三讲经济法一、经济法概述(一)经济法概念与调整范围(二)经济法律体系二、消费者权益保护法(一)消费者与消费者权益保护法(二)消费者权利(三)经营者的义务(四)消费争议的解决途径和损害消费者权益的法律责任三、劳动法(一)劳动法概述(二)劳动合同和集体合同(三)劳动争议第十四讲刑法法律制度一、刑法的概念与基本原则二、犯罪概述(一)犯罪概念与犯罪构成(二)排除犯罪的事由(三)故意犯罪形态(四)共同犯罪三、刑罚制度(一)刑罚的体系(二)刑罚的裁量四、犯罪的种类第十五讲我国程序法律制度一、程序法律制度概述(一)程序法与实体法的关系(二)我国主要的程序法律制度二、民事法律制度(一)诉(二)证据制度(三)普通诉讼程序四、教学方式及效果在教学实践中,积极整合各种教学资源,加强师资队伍建设,进一步改革教学方法和手段,理论联系实际,注重提高针对性和实效性,注重提高学生学习自主性,着力加强实践环节,实现课程建设的全面展开和大幅提升。

《思想道德修养与法律基础》课程简介课程名称:思想道德修养与法律基础英文名称:Basic course of Ideological, Moral and Legal Education开课单位:思想政治理论课教学部课程性质:必修课总学时:48学时.学分:3学分适用专业:大一学生课程内容:“思想道德修养与法律基础”是以马克思主义为指导,以人生观、价值观、道德观教育为主线,综合运用相关学科知识,依据大学生成长的基本规律,教育引导大学生加强自身思想道德与法律修养的一门公共必修课程。

本课程以“三个代表”重要思想为指导,从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以正确的人生观、价值观、道德观和法制观教育为主线,通过理论学习和实践体验,帮助大学生形成崇高的理想信念,弘扬伟大的爱国主义精神,确立正确的人生观和价值观,牢固树立社会主义荣辱观,培养良好的思想道德素质和法律素质,进一步提高分辨是非、善恶、美丑和加强自我修养的能力,为逐渐成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义建设者和接班人,打下扎实的思想道德和法律基础。

教材:《思想道德修养与法律基础》,高等教育出版社,马克思主义理论研究和建设工程重点教材《思想道德修养与法律基础》教材编写组,2010年修订版。

参考书目:1、《七个怎么办》,中共中央宣传部理论局。

2、《中国文化要义》,上海世纪出版集团2005年第一版,梁漱溟著。

3、《人生哲学》,复旦大学出版社,2005年第一版,陈根法著。

4、《道德哲学》,复旦大学出版社,2005年第一版,高国希著。

5、《西方哲学简史》,北京大学出版社2001年第一版,赵敦华著。

6、《旧邦新命》,上海三联书店2004年第一版,宇燕盛洪著。

7、《法律的道德批判》,江西人民出版社2001年第一版,曹刚著。

8、《法律是什么》,中国政法大学出版社1998年第一版,刘星著。

9、《<思想道德修养与法律基础>教师参考书》,高等教育出版社2006年第一版,刘书林主编。

![《思想道德修养与法律基础》课程简介[全文5篇]](https://uimg.taocdn.com/14ec62891b37f111f18583d049649b6648d709e1.webp)

《思想道德修养与法律基础》课程简介[全文5篇]第一篇:《思想道德修养与法律基础》课程简介《思想道德修养与法律基础》课程简介课程名称:《思想道德修养与法律基础》英文名称:《Basic course of ideological and ethical standards &Law》开课单位:人文社科部“思想道德修养与法律基础”课教研室课程性质:必修课总学时:54学时.学分:3学分适用专业:所有本科专业教学目的:从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以正确的人生观、价值观、道德观和法制观教育为主线,通过理论学习和实践体验,帮助大学生形成崇高的理想信念,弘扬伟大的爱国主义精神,确立正确的人生观和价值观,牢固树立社会主义荣辱观,培养良好的思想道德素质和法律素质,进一步提高分辨是非、善恶、美丑和加强自我修养的能力,为逐渐成为德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,打下扎实的思想道德和法律基础。

内容简介:主要涉及人生观、价值观、道德观和法制观四个大的方面,具体教学内容包括理想信念教育、爱国主义与民族精神教育、人生观与价值观教育、社会主义与共产主义教育、社会公共生活中的道德与法律规范教育、职业生活中的道德与法律规范教育、恋爱婚姻中的道德与法律规范教育、社会主义法律精神与法治观念教育、我国基本法律制度与规范知识教育等。

教材:《思想道德修养与法律基础》,高等教育出版社,1版,2006年。

参考书目:1.《思想道德修养》,高教育出版社,教育部社会科学研究与思想政治工作司,1版,2003年。

2、《法律基础教程》,高等教育出版社,教育部思想政治工作司、司法部法制宣传司,3版,2004年。

3、《道德与法律》,高等教育出版社,黄蓉生,1版,2005年。

主讲教师:龙艺副教授王国桢副教授黄宇副教授闫硕讲师斯洪桥讲师顾土龙教授第二篇:《思想道德修养与法律基础》课程简介和教学大纲《思想道德修养与法律基础》课程简介和教学大纲课程号:107032030课程名称:思想道德修养与法律基础总学时:45学分:3 先修课程:无面向对象:本科一年级学生必修课考核方式:考试任课教师:政治学院思想道德修养与法律基础教研室教师课程简介:本课程是中宣部、教育部规定的高校思想政治理论课程系列中的第一门课程。

思想道德修养与法律基础主要内容(一)社会主义核心价值体系的基本内涵。

基本内涵有四个方面:马克思主义指导思想,中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观。

(二)学习和实践社会主义核心价值体系的重要意义。

1、有利于巩固马克思主义的指导地位。

2、有利于坚持用马克思主义中国化的最新理论成果武装全党和教育人民。

3、有利于鼓励全国各族人民建设中国特色社会主义的昂扬斗志。

4、有利于在全社会形成良好的道德风尚。

这对于团结、引领全体社会成员在思想上、道德上共同进步,具有不可替代的作用。

二、人生的责任和使命(一)基本含义:责任就是分内应该做的事。

使命被喻为重大的责任。

人生的责任就是作为人生应该做的事情。

主要是指,在社会生存和发展的个人,要对社会、他人和自身做所应做的事,承担所应承担的职责、任务和使命。

不可逃避,不能推卸。

这是因为人是社会的人,社会是人组成的社会。

(二)明确人生的责任和使命:在社会生活中,人生的责任和使命是客观存在的,是每个人都有的。

有责任是人性的光辉,是人作为人的自觉,而不是束缚,不是紧箍咒。

有意义的人生过程就是一个包括了认识自己的责任、明确自身肩负的历史使命,且为之奋斗的过程。

良好的教育可以增强个人对自身的责任和使命的意识,以产生努力实现自己的人生责任的自我要求即责任感,从而自觉地担当起这种责任和使命。

三、当代大学生的历史使命1、继往开来,建设中国特色社会主义。

2、勇于创新,实现中华民族的伟大复兴。

3、积极努力,为世界和平发展,人类社会的进步事业作贡献。

本章重点:社会主义核心价值体系的基本内涵和实践意义。

人的责任和使命。

当代大学生的历史使命。

本章提示:1、掌握社会主义核心价值体系概念及其基本内涵2、领会实践社会主义核心价值体系的重要意义3、理解人的责任和使命的基本含义4、领会当代大学生的历史使命5、综合应用相关概念、理论分析在建设中国特色社会主义的伟大事业中当代青年的责任和使命。

思想道德修养与法律基础课程内容一、课程简介思想道德修养与法律基础是一门重要的人文社科课程,旨在培养学生正确的价值观、道德观和法律观念,提高学生的思想道德素养和法律意识。

本课程内容涵盖了思想道德修养的理论基础和法律基础知识,以及相关的伦理、法律概念和原则等内容。

二、课程内容1. 思想道德修养•人的价值观:对于个人和社会的意义,价值观的形成,个人与群体的关系等内容。

•道德观念与道德规范:道德的定义,道德与法律的关系,道德规范的作用与价值等内容。

•个人修养与社会责任:个人责任感、社会责任感的培养和发展,个人修养与国家建设的关系等内容。

•人际关系与公民道德:良好人际关系的建立与维护,公民道德的重要性和内容等内容。

2. 法律基础知识•法律的概念与特征:法律的定义、法律存在的必要性、法律的特征等内容。

•法律的分类与层级:法律的分类、种类和层次,法律的等级关系等内容。

•法律体系与法律原则:国家法律体系的组成和特点,法律原则的意义和作用等内容。

•法律的适用与公正:法律的适用原则,法律的公正性和公正原则等内容。

3. 伦理与法律•伦理学的基本概念与原则:伦理学的定义和内容,伦理学的基本原则等内容。

•伦理与法律的关系:伦理与法律的相互作用、互相补充和制约关系等内容。

•伦理道德对法律的引导作用:伦理道德对法律的引导作用,伦理道德在法律实践中的具体体现等内容。

4. 法律与社会发展•法律与社会的关系:法律的社会功能、法律与社会进步的关系等内容。

•法律对社会发展的影响:法律在社会建设中的作用和影响力,法律体系与社会进步的互动关系等内容。

•法治与社会稳定:法治的重要性和意义,法治对社会稳定的保障作用等内容。

三、学习目标•培养学生正确的道德观和法律观,提高思想道德修养和法律意识。

•培养学生的社会责任感和公民道德观念,提高个人修养和社会责任意识。

•培养学生对法律基础知识的了解和掌握,提高法律素养和法律意识。

四、教学方法•讲授法:教师通过课堂讲授,介绍相关的理论知识和实践案例,帮助学生理解和掌握课程内容。

思想道德修养与法律基础课程概述1. 引言思想道德修养与法律基础是一门基础性的课程,旨在培养学生正确的思想道德观念和法律意识,提高他们的道德修养和法律素养,为他们的综合素质培养奠定良好的基础。

本文将对这门课程进行全面概述。

2. 课程内容思想道德修养与法律基础课程主要包括以下几个方面的内容:2.1 思想道德修养在思想道德修养这一部分,课程将主要关注以下内容:•思想道德的基本概念:介绍思想和道德的概念及其相互关系,培养学生对思想道德的理解和认识。

•伦理道德理论:介绍不同的伦理道德理论,如功利主义、权利伦理学等,使学生了解伦理道德的多样性。

•品德修养与个人素质:强调道德品质的培养,引导学生树立正确的品德观念,培养优秀的道德品质和良好的个人素养。

2.2 法律基础在法律基础这一部分,课程将主要关注以下内容:•法律基本概念:介绍法律的基本概念以及其与道德的区别和联系,帮助学生对法律有一个整体的认识。

•法律体系与法律方法:介绍我国法律体系的基本架构和法律的基本方式方法,使学生了解法律的体系结构和适用规则。

•公民的法律意识:强调公民的法律意识的重要性,培养学生遵守法律的自觉性和主动性。

3. 课程目标思想道德修养与法律基础课程的主要目标如下:•培养学生正确的道德观念:通过课程的学习,使学生树立正确的道德观念,明确道德原则,培养学生的道德品质和个人素养。

•培养学生的法律素养:通过课程的学习,使学生了解法律的基本概念、法律体系和法律方法,提高他们的法律素养和法律意识。

•培养学生的自我修养:通过思想道德修养与法律基础的学习,培养学生端正的人生态度、优秀的品德素质和良好的行为习惯,提升他们的综合素质。

4. 教学方法思想道德修养与法律基础课程的教学方法主要包括以下几个方面:•讲授法:通过讲授的方式,向学生传授知识,介绍相关的理论和概念。

•案例分析:以真实案例为例,引导学生分析案件中的道德和法律问题,培养学生的分析能力和思考能力。

思修课程概述一、引言思想道德修养与法律基础,简称思修,是大学本科教育中一门重要的综合性基础课程。

以马克思主义基本原理为指导,思修课程旨在培养学生正确的世界观、人生观和价值观,提高学生的思辨能力、道德素养以及法律意识,从而为他们成为德才兼备、德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、课程内容1. 马克思主义基本原理马克思主义是本课程的基本指导思想,通过系统地学习马克思主义的基本原理,学生可以理解马克思主义关于人类社会发展规律的判断和表述,以及对当代中国的指导意义。

这部分内容包括历史唯物主义、辩证唯物主义、马克思主义哲学、马克思主义政治经济学等,旨在帮助学生树立正确的世界观和人生观。

2. 思想道德修养这一部分主要围绕道德理论和道德修养展开,涵盖了人的主体地位、人的社会性、人的自由与责任、人的个性发展等内容。

通过学习思想道德修养,学生可以加深对自己行为和价值观的思考,提高道德判断和决策的能力。

3. 法律基础知识法律基础是思修课程的重要组成部分,它包括宪法、民法、刑法等方面的知识。

学习法律基础知识可以加强法律意识,提高学生的法律素养,使其成为遵纪守法的公民。

4. 现代科技与社会伦理这部分内容探讨了现代科技发展带来的社会伦理问题。

例如,基因编辑、人工智能、互联网隐私等话题,通过对这些问题的讨论,引导学生掌握正确的伦理价值观,避免滥用科技带来的负面影响。

三、课程目标思修课程的目标是培养学生的思辨能力、道德修养以及法律意识。

具体目标包括:1.培养正确的世界观、人生观和价值观,使学生具备健全的思想道德品质;2.培养学生的辩证思维和创新意识,提高思辨能力;3.培养学生的法律意识和法治观念,使其具备基本的法律素养;4.引导学生正确处理现代科技与社会伦理的关系,使其具备科技伦理意识。

四、教学方法思修课程在教学中注重理论与实践相结合,采用多种教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。

主要的教学方法包括:•讲授法:教师通过讲解、演讲等方式传授基本理论知识;•讨论法:通过小组讨论、班级讨论等形式,引导学生深入思考,开展问题探讨;•案例法:通过分析生活中的实际案例,引导学生理解道德与法律的关系,并提供合理的解决方案;•实践法:通过实际生活中的实践活动,培养学生的实际能力和综合素质。