稳定型冠心病临床路径

- 格式:docx

- 大小:13.69 KB

- 文档页数:7

![冠状动脉粥样硬化性心脏病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径(试行)[1]](https://uimg.taocdn.com/ac9135cbbb4cf7ec4afed0b7.webp)

不稳定性心绞痛介入治疗临床路径(2009年版)一、不稳定性心绞痛介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为不稳定性心绞痛(ICD-10:I20.0/20.1/20.9)行冠状动脉内支架臵入术(ICD-9-CM-3:36.06/36.07)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年),《不稳定心绞痛及非ST段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2007年ACC/AHA与ESC相关指南1.临床发作特点:表现为运动或自发性胸痛,休息或含服硝酸甘油可迅速缓解。

2.心电图表现:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图ST段压低或抬高>0.1mV ,或T波倒臵≥0.2mV,胸痛缓解后ST-T变化可恢复。

3.心肌损伤标记物不升高或未达到心肌梗死诊断水平。

4.临床类型:(1)初发心绞痛:病程在1个月内新发生的心绞痛,可表现为自发性与劳力性发作并存,疼痛分级在III级以上。

(2)恶化劳力型心绞痛:既往有心绞痛史,近1个月内心绞痛恶化加重,发作次数频繁,时间延长或痛阈降低(即加拿大劳力型心绞痛分级[CCS I-IV]至少增加1级,或至少达到III级)。

(3)静息心绞痛:心绞痛发生在休息或安静状态,发作持续时间通常在20分钟以上。

(4)梗死后心绞痛:指急性心肌梗死发病24小时后至1个月内发生的心绞痛。

(5)变异型心绞痛:休息或一般活动时发生的心绞痛,发作时心电图显示ST段一过性抬高,多数患者可自行缓解,仅有少数可演变为心肌梗死。

(三)治疗方案的选择及依据。

根据《临床诊疗指南-心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年),《不稳定心绞痛及非ST段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2007年ACC/AHA与ESC相关指南1.危险度分层:根据TIMI风险评分或患者心绞痛发作类型及严重程度、心肌缺血持续时间、心电图和心肌损伤标记物测定结果,分为低、中、高危三个组别。

慢性稳定型心绞痛介入治疗临床路径(2019年版)一、慢性稳定型心绞痛介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为慢性稳定型心绞痛(ICD-10:I20.806)。

行冠状动脉内支架置入术(ICD-9-CM-3:36.06/36.07)。

(二)诊断依据根据《慢性稳定型冠状动脉疾病管理指南》(ESC,2013年)、《稳定型缺血性心脏病的诊断和管理指南》(ACC,2014年)。

1.临床发作特点:由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发,短暂的胸痛或胸闷(<10分钟),休息或含服硝酸甘油可使之迅速缓解。

2.心电图变化:静息心电图通常正常,症状发作时相邻2个或2个以上导联心电图ST段和(或)T改变,症状缓解后ST-T改变恢复。

运动平板试验有助于诊断,并可进行危险分层。

3.心肌损伤标志物(心脏特异的肌钙蛋白T或I或肌酸激酶CK、CK-MB)不升高。

4.临床症状稳定在1个月以上。

(三)治疗方案的选择及依据根据《慢性稳定型冠状动脉疾病管理指南》(ESC,2013年)、《稳定型缺血性心脏病的诊断和管理指南》(ACC,2014年)、《中国经皮冠状动脉介入治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2016年),《冠心病合理用药指南(第2版)》(国家卫生计生委合理用药专家委员会,中国药师协会,2018年)。

1.危险度分层:根据临床评估、对负荷试验的反应(Duke 运动平板试验评分)、左心室功能及冠状动脉造影显示的病变情况综合判断,推荐采用EuroSCOREⅡ评分。

2.基础药物治疗:改善心肌缺血的药物治疗和改善预后的药物治疗。

3.冠状动脉造影检查:适应证为:(1)严重心绞痛(CCS分级Ⅲ级或以上者),特别是药物治疗不能缓解症状者。

(2)经无创方法评价为高危患者(不论心绞痛严重程度)。

(3)发生过心脏猝死或有持续性室性心律失常的患者。

(4)血运重建(PCI或CABG)的患者,有早期的中等或严重程度的心绞痛复发。

(5)有慢性心力衰竭伴或不伴左心室射血分数下降的心绞痛患者。

慢性稳定型心绞痛介入治疗临床路径(2019年版)一、慢性稳定型心绞痛介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为慢性稳定型心绞痛(ICD-10:I20.806)。

行冠状动脉内支架置入术(ICD-9-CM-3:36.06/36.07)。

(二)诊断依据根据《慢性稳定型冠状动脉疾病管理指南》(ESC,2013年)、《稳定型缺血性心脏病的诊断和管理指南》(ACC ,2014年)。

1.临床发作特点:由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发,短暂的胸痛或胸闷(<10分钟),休息或含服硝酸甘油可使之迅速缓解。

2.心电图变化:静息心电图通常正常,症状发作时相邻2个或2个以上导联心电图ST段和(或)T改变,症状缓解后ST-T改变恢复。

运动平板试验有助于诊断,并可进行危险分层。

3.心肌损伤标志物(心脏特异的肌钙蛋白T或I或肌酸激酶CK、CK-MB)不升高。

4.临床症状稳定在1个月以上。

(三)治疗方案的选择及依据根据《慢性稳定型冠状动脉疾病管理指南》(ESC,2013年)、《稳定型缺血性心脏病的诊断和管理指南》(ACC ,2014年)、《中国经皮冠状动脉介入治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2016年),《冠心病合理用药指南(第2 版)》(国家卫生计生委合理用药专家委员会,中国药师协会,2018年)。

1.危险度分层:根据临床评估、对负荷试验的反应(Duke 运动平板试验评分)、左心室功能及冠状动脉造影显示的病变情况综合判断,推荐采用EuroSCORE Ⅱ评分。

2.基础药物治疗:改善心肌缺血的药物治疗和改善预后的药物治疗。

3.冠状动脉造影检查:适应证为:(1)严重心绞痛(CCS分级Ⅲ级或以上者),特别是药物治疗不能缓解症状者。

(2)经无创方法评价为高危患者(不论心绞痛严重程度)。

(3)发生过心脏猝死或有持续性室性心律失常的患者。

(4)血运重建(PCI或CABG)的患者,有早期的中等或严重程度的心绞痛复发。

(5)有慢性心力衰竭伴或不伴左心室射血分数下降的心绞痛患者。

18T O D A Y N U RS E,N O V EM BER,2010,N o.11临床路径护理模式在冠心病患者中的应用黄琴摘要目的探讨临床路径护理模式应用于冠心病患者的效果。

方法将188例首次诊断为冠心痛住院接受药物治疗的患者分为实验组(92例)和对照组(96例),实验组应用临床路径方案进行护理,对照组应用常规整体护理模式进行护理。

比较2组患者的遵医行为、痰病相关知识的知晓率、满意度。

结果实验组患者在遵医行为、疾病相关知识的知晓率和满意度方面优于对照组患者,差异有统计学意义(P均<O.05)。

结论对冠心病患者采用临床路径进行管理,规范了护理工作过程.提高了患者的遵医行为,改善了护理服务质量,提高了患者满意度。

关键词:冠心病;临床路径:护理中图分类号:R473.5文献标识码:B文章编号:1006—6411(2010)11—0018—03冠心病(coronary hear t di s eas e,C H D)是由于冠状动脉功能性或器质性病变而引起的冠状动脉血流与心肌需求不平衡所导致的心肌缺血性疾病,是导致老年人住院的最常见原因之一。

临床路径(cl i ni cal pat hw ay,CP)是以患者为中心的一种跨学科、综合的新式医疗护理模式.由临床医生、护士、营养师和其他有关人员从心理、社会、疾病等角度,针对某种疾病采取最适当的程序化、时间化、多元化的预见性治疗护理模式,以期及早识别病情变化、有效降低并发症、减少康复延迟和减少医疗资源的浪费l l I。

国外研究证明,使用临床路径对急性冠脉事件进行管理,可以减少患者的住院天数和降低医疗费用阁。

药物治疗是冠心病的基础治疗。

本科对初次诊断为冠心病接受药物治疗的患者采用临床路径的模式进行护理.取得了较好的效果。

1对象与方法1.1研究对象在本院心血管内科门诊初次诊断为冠心病,正在接受住院治疗的冠心病患者,无心肌梗死、左心衰竭等严重并发症,住院时间≥1周。

![冠状动脉粥样硬化性心脏病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径(试行)[1]](https://uimg.taocdn.com/d622a1e1172ded630b1cb6ea.webp)

冠状动脉粥样硬化性心脏病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径(试行)一、冠心病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为冠心病慢性稳定性心绞痛型(ICD-10:I20.806)(二)诊断依据根据《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2002年美国心脏病学会/美国心脏协会(ACC/AHA)与2006年欧洲心脏病学会(ESC)相关指南1.临床发作特点:由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发,短暂的胸痛(<10分钟),休息或含服硝酸甘油可使之迅速缓解。

2.心电图变化:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图ST 段压低≥0.1mV,胸痛缓解后ST段恢复。

3.心肌损伤标记物包括肌酸激酶CK、CK-MB、心脏特异的肌钙蛋白T或I(有条件查)不升高。

4.临床症状稳定在1个月以上。

(三)进入路径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:I20.806慢性稳定性心绞痛疾病编码。

2.除外急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、疑诊为主动脉夹层及急性肺栓塞等疾病。

3.如患有其他非心血管疾病,但在住院期间不需特殊处理(检查和治疗),也不影响第一诊断时,可以进入路径。

(四)治疗原则缓解心肌缺血症状和减少发作,预防心肌梗死和猝死,改善患者活动耐量和提高生活质量。

1.非药物治疗:休息、减轻精神压力、控制危险因素等。

2.药物治疗:扩张冠脉、降低心肌氧耗、抗血小板、调脂稳定斑块、对症等缓解症状及改善预后治疗。

(五)治疗方案的选择及依据根据《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2002年ACC/AHA与2006年ESC相关指南,《国家基本药物处方集》(2009年版基层部分),《国家基本药物临床应用指南》(2009年版基层部分)等1.危险度分层:根据临床评估、对负荷试验的反应、左心室功能、心肌酶等综合判断。

加拿大心血管学会的分级标准(CCS分级)评估心绞痛的严重程度(见表一)表一 CCS分级标准2.基础药物治疗:包括抗心肌缺血药物、抗血小板药物、调脂药物。

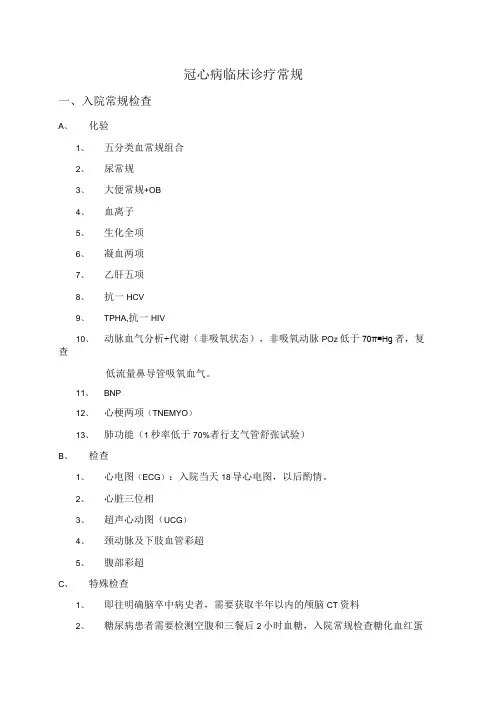

冠心病临床诊疗常规一、入院常规检查A、化验1、五分类血常规组合2、尿常规3、大便常规+OB4、血离子5、生化全项6、凝血两项7、乙肝五项8、抗一HCV9、TPHA,抗一HIV10、动脉血气分析+代谢(非吸氧状态),非吸氧动脉POz低于70π≡Hg者,复查低流量鼻导管吸氧血气。

11、BNP12、心梗两项(TNEMYO)13、肺功能(1秒率低于70%者行支气管舒张试验)B、检查1、心电图(ECG):入院当天18导心电图,以后酌情。

2、心脏三位相3、超声心动图(UCG)4、颈动脉及下肢血管彩超5、腹部彩超C、特殊检查1、即往明确脑卒中病史者,需要获取半年以内的颅脑CT资料2、糖尿病患者需要检测空腹和三餐后2小时血糖,入院常规检查糖化血红蛋白。

3、高血压患者至少每日一次血压结果。

4、肾功能不全者行内生肌酊清除率测定为围术期用药调整提供依据。

二、入院常规治疗A、硝酸酯类药物1、首选长效口服制剂2、必要时联合应用短效口服制剂或静脉制剂(条件医嘱:SBP<90π≡Hg,停用一次并通知医生)B、B一受体阻滞剂(条件医嘱:HRV60次/分,SBPV90mmHg停服一次并通知医生)1、首选入院前原制剂,原剂量2、入院前未服用者,根据心率、心功能等情况酌情使用C、抗凝药物1、停用全部口服抗血小板药物2、需要抗凝者首选低分子肝素3、需要抗凝的情况:⑴支架植入术后服用抗凝药物者⑵近期心绞痛发作频繁者⑶重要冠脉血管近段狭窄>90%者D、吸氧治疗E、通便F、禁烟G、未开通梗塞相关血管的急性心肌梗塞1周以内患者,限制活动,卧床休息。

H、控制高血压:一般情况140∕90mπιHg以下I、控制糖尿病患者血糖1、首选原治疗方案2、血糖控制标准:空腹V8mmol∕L,餐后2小时VIOnimo1/L3、原方案不满意者,调整胰岛素治疗J、利尿治疗1、适用人群:⑴临床心功能评价II级(NYHA)以下⑵EFV35%⑶有明确水肿的患者2原则:利尿,补钾同时进行,同时监测尿量,必要时监测出入量K、降脂治疗1、治疗标准:低密度脂蛋白(LDL-C)<100(2.6)mg∕dl(mmol∕L)总胆固醇(CHO)≤200mg∕dl(5.2mmol∕L)高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C)⅛40mg∕dl(1.lmmol/L)甘油三脂(TG)≤150mg∕dl(1.7mmol∕L)2、药物选择:降低胆固醇:首选他汀类药物升高HDL-C:首选烟酸,然后还是贝特类、他汀类降低TG:首选贝特类药物L、术前胸痛发作的处理流程1 .静卧、吸氧2 .症状判断3 .生命体征(HR、BP)测量4 .硝酸甘油0.5mg∕次含服,每3-5分钟重复一次并监测一次生命体征5 .超过患者常用剂量症状仍不能缓解,急查标准导联心电图,静脉应用硝酸甘油,同时含服消心痛5mg∕次,进行持续心电和无创血压检测6 .SBP>90mmH g,硝酸甘油加量或/和重复含服硝酸甘油或消心痛7 .胸痛30分钟不缓解,给予吗啡5Tomg皮下注射,抽血检测心肌酶,重复标准导联心电图8 .治疗和监测期间出现血压下降趋势,或心律失常,或经上述积极处理胸痛仍不减轻,或心电图提示急性心肌梗塞情况,开放第二条静脉通路,通知患者主管医生9 .病重通知10 .没有冠脉造影的患者准备急诊造影11 .已具备造影结果的患者,根据病情变化,做好急诊手术或应用IABP的准备三、手术医嘱A、平诊手术1 .定于(时间)在全麻(体外循环方式)下行冠脉搭桥手术2 .备皮3 .配悬红4个单位,血浆800ml(备用);血小板1个治疗量(手术前口服抗血小板药物停用不足5天者)(必用)4 .抽血样5 .围术期预防性应用抗生素根据《卫生部办公厅关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知(卫办医发2008-48号)》,具体详见科室文件。

胸痹心痛病(慢性稳定性心绞痛)中医临床路径(住院)(试行)一、胸痹心痛病(慢性稳定性心绞痛)中医临床路径标准住院流程(一)适应对象中医诊断:第一诊断为胸痹心痛病(TCD编码:BNX020)。

西医诊断:第一诊断为慢性稳定性心绞痛(ICD-10编码:I20.805),且心绞痛分级为Ⅲ级或Ⅳ级者(加拿大心血管学会心绞痛分级标准)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》、国家中医药管理局胸痹急症协作组《中医心病诊断疗效标准与用药规范》(1995年)。

(2)西医诊断:参照2007年中华医学会心血管病学分会《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》。

(3)心绞痛分级标准:参照1972年加拿大心血管学会心绞痛分级标准。

2.证候诊断参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《胸痹心痛病(冠状动脉粥样硬化性心脏病)中医诊疗方案(试行)》。

胸痹心痛病(冠状动脉粥样硬化性心脏病)住院患者的临床常见证候:心痛发作期:寒凝血瘀证气滞血瘀证心痛缓解期:气虚血瘀证气滞血瘀证痰阻血瘀证气阴两虚、心血瘀阻证(三)治疗方案的选择参照国家中医药管理局胸痹急症协作组《中医心病诊断疗效标准与用药规范》及中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T-2008)。

1.诊断明确,第一诊断为慢性稳定性心绞痛,且心绞痛分级为Ⅲ级或Ⅳ级者。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤14天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合胸痹心痛病(慢性稳定性心绞痛)Ⅲ级或Ⅳ级的患者。

2.患者同时具有其他疾病,比如高血压、糖尿病等,但在住院期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉等特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规+潜血;(2)肝功能、肾功能、血脂、血糖、电解质;(3)心肌损伤标志物(肌酸磷酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白、肌红蛋白);(4)凝血功能检查;(5)血压、脉搏、心率;(6)心电图;(7)胸部X线片;(8)心脏彩色多普勒超声;(9)24小时动态心电图。

稳定型冠心病患者的378治疗路径作为一名稳定型冠心病患者,我在医生的指导下,选择了378治疗路径。

这条治疗路径是以药物治疗为主,配合生活方式的调整,以及必要的手术治疗,全面管理我的病情。

在治疗初期,医生为我进行了详细的检查,包括心电图、心脏超声、冠状动脉造影等,以准确评估我的病情。

根据检查结果,医生为我制定了个性化的治疗方案。

一、药物治疗药物治疗是稳定型冠心病治疗的基础。

医生根据我的病情,为我选择了抗血小板药物、抗凝药物、降压药物、降脂药物等。

这些药物可以有效减轻冠心病的症状,降低心肌梗死的风险。

例如,阿司匹林是一种常用的抗血小板药物,可以减少血栓形成,预防心肌梗死。

辛伐他汀则是一种降脂药物,可以降低血液中的胆固醇水平,减轻动脉粥样硬化的程度。

二、生活方式的调整例如,我每天坚持散步30分钟,不仅增强了体力,还降低了血压和胆固醇水平。

同时,我尽量保持充足的睡眠,避免过度劳累,保持心情愉快。

三、手术治疗在药物治疗和生活方式调整的基础上,如果病情需要,医生可能会建议进行手术治疗。

手术治疗主要包括冠状动脉介入手术和冠状动脉旁路手术。

例如,在一次心绞痛发作后,我接受了冠状动脉介入手术。

手术过程中,医生通过导管将支架放入狭窄的冠状动脉,恢复了血液流通,有效缓解了我的症状。

在治疗过程中,医生会定期为我进行随访,根据病情调整治疗方案。

通过遵循378治疗路径,我的病情得到了有效控制,生活质量得到了明显提高。

作为稳定型冠心病患者,我要积极配合医生的治疗,遵守治疗路径,坚持药物治疗和生活方式的调整,以期望获得最佳的治疗效果。

同时,我要加强对病情的关注,及时发现并处理可能的并发症,确保自己的身体健康。

重点和难点解析:一、药物治疗的选择与调整在我的治疗中,药物治疗是最基础也是最重要的部分。

对于我来说,选择正确的药物以及根据病情变化调整药物剂量是治疗成功的关键。

例如,医生根据我的血压和胆固醇水平,为我选择了合适的降压和降脂药物。

word 格式文档不稳定性心绞痛介入治疗临床路径(2009 年版)一、不稳定性心绞痛介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为不稳定性心绞痛(ICD-10:I20.0/20.1/20.9)行冠状动脉内支架置入术(ICD-9-CM-3: 36.06/36.07 )(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南 - 心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009 年),《不稳定心绞痛及非 ST 段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会, 2007 年)及 2007 年 ACC/AHA与 ESC相关指南1. 临床发作特点:表现为运动或自发性胸痛,休息或含服硝酸甘油可迅速缓解。

2.心电图表现:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图 ST 段压低或抬高> 0.1mV ,或 T 波倒置≥ 0.2mV,胸痛缓解后 ST-T 变化可恢复。

3.心肌损伤标记物不升高或未达到心肌梗死诊断水平。

4.临床类型:(1)初发心绞痛:病程在 1 个月内新发生的心绞痛,可表现为自发性与劳力性发作并存,疼痛分级在III级以上。

(2)恶化劳力型心绞痛:既往有心绞痛史,近 1 个月内心绞痛恶化加重,发作次数频繁,时间延长或痛阈降低(即加拿大劳力型心绞痛分级[CCS I-IV]至少增加 1 级,或至少达到 III级)。

(3)静息心绞痛:心绞痛发生在休息或安静状态, 发作持续时间通常在20分钟以上。

(4)梗死后心绞痛:指急性心肌梗死发病24 小时后至 1 个月内发生的心绞痛。

(5)变异型心绞痛:休息或一般活动时发生的心绞痛,发作时心电图显示ST段一过性抬高,多数患者可自行缓解,仅有少数可演变为心肌梗死。

(三)治疗方案的选择及依据。

根据《临床诊疗指南 - 心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009 年),《不稳定心绞痛及非 ST 段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会, 2007 年)及 2007 年 ACC/AHA与 ESC相关指南1.危险度分层:根据 TIMI 风险评分或患者心绞痛发作类型及严重程度、心肌缺血持续时间、心电图和心肌损伤标记物测定结果,分为低、中、高危三个组别。

冠状动脉粥样硬化性心脏病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径(试行)[1]冠状动脉粥样硬化性心脏病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径(试行)一、冠心病慢性稳定性心绞痛基本诊疗路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为冠心病慢性稳定性心绞痛型(ICD-10:I20.806)(二)诊断依据根据《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2002年美国心脏病学会/美国心脏协会(ACC/AHA)与2006年欧洲心脏病学会(ESC)相关指南1.临床发作特点:由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发,短暂的胸痛(<10分钟),休息或含服硝酸甘油可使之迅速缓解。

2.心电图变化:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图ST 段压低≥0.1mV,胸痛缓解后ST段恢复。

3.心肌损伤标记物包括肌酸激酶CK、CK-MB、心脏特异的肌钙蛋白T或I(有条件查)不升高。

4.临床症状稳定在1个月以上。

(三)进入路径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:I20.806慢性稳定性心绞痛疾病编码。

2.除外急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、疑诊为主动脉夹层及急性肺栓塞等疾病。

3.如患有其他非心血管疾病,但在住院期间不需特殊处理(检查和治疗),也不影响第一诊断时,可以进入路径。

(四)治疗原则缓解心肌缺血症状和减少发作,预防心肌梗死和猝死,改善患者活动耐量和提高生活质量。

1.非药物治疗:休息、减轻精神压力、控制危险因素等。

2.药物治疗:扩张冠脉、降低心肌氧耗、抗血小板、调脂稳定斑块、对症等缓解症状及改善预后治疗。

(五)治疗方案的选择及依据根据《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2002年ACC/AHA与2006年ESC相关指南,《国家基本药物处方集》(2009年版基层部分),《国家基本药物临床应用指南》(2009年版基层部分)等1.危险度分层:根据临床评估、对负荷试验的反应、左心室功能、心肌酶等综合判断。

不稳定性心绞痛介入治疗临床路径(2009年版)一、不稳定性心绞痛介入治疗临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为不稳定性心绞痛(ICD-10:)行冠状动脉内支架置入术(ICD-9-CM-3:)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年),《不稳定心绞痛及非ST段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2007年ACC/AHA与ESC相关指南1.临床发作特点:表现为运动或自发性胸痛,休息或含服硝酸甘油可迅速缓解。

2.心电图表现:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图ST段压低或抬高>,或T波倒置≥,胸痛缓解后ST-T变化可恢复。

3.心肌损伤标记物不升高或未达到心肌梗死诊断水平。

4.临床类型:(1)初发心绞痛:病程在1个月内新发生的心绞痛,可表现为自发性与劳力性发作并存,疼痛分级在III级以上。

(2)恶化劳力型心绞痛:既往有心绞痛史,近1个月内心绞痛恶化加重,发作次数频繁,时间延长或痛阈降低(即加拿大劳力型心绞痛分级[CCS I-IV]至少增加1级,或至少达到III级)。

(3)静息心绞痛:心绞痛发生在休息或安静状态,发作持续时间通常在20分钟以上。

(4)梗死后心绞痛:指急性心肌梗死发病24小时后至1个月内发生的心绞痛。

(5)变异型心绞痛:休息或一般活动时发生的心绞痛,发作时心电图显示ST段一过性抬高,多数患者可自行缓解,仅有少数可演变为心肌梗死。

(三)治疗方案的选择及依据。

根据《临床诊疗指南-心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年),《不稳定心绞痛及非ST段抬高性心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)及2007年ACC/AHA与ESC相关指南1.危险度分层:根据TIMI风险评分或患者心绞痛发作类型及严重程度、心肌缺血持续时间、心电图和心肌损伤标记物测定结果,分为低、中、高危三个组别。

稳定性冠心病基层诊疗指南(2020全文版)一、概述(一)定义稳定性冠心病(stable coronary artery disease,SCAD)一般包括3种情况,即慢性稳定性劳力型心绞痛、缺血性心肌病和急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)之后稳定的病程阶段。

慢性稳定性劳力型心绞痛是在冠状动脉固定性严重狭窄基础上,由于心肌负荷的增加引起的心肌急剧、短暂的缺血缺氧临床综合征,通常为一过性的胸部不适,其特点为短暂的胸骨后压榨性疼痛或憋闷感(心绞痛),可由运动、情绪波动或其他应激诱发。

缺血性心肌病是指由于长期心肌缺血导致心肌局限性或弥漫性纤维化,从而产生心脏收缩和/或舒张功能受损,引起心脏扩大或僵硬、慢性心力衰竭、心律失常等一系列临床表现的临床综合征。

ACS之后稳定的病程阶段,通常无症状,表现为长期、静止、无典型缺血症状的状态。

2019年欧洲心脏病学会(ESC)在新修订发布的《2019年ESC慢性冠状动脉综合征诊断和管理指南》中将稳定性冠心病改称为慢性冠状动脉综合征(chronic coronary syndrome,CCS),包括常见的6种临床情况,其中之一为筛查检出的冠心病无症状受试者。

冠状动脉CT血管成像(computed tomography angiography,CTA)作为无创检查方法之一,因能初步识别冠状动脉有无狭窄及其狭窄程度而应用于临床冠心病的筛查。

然而,冠状动脉CTA显示冠状动脉50%~90%的狭窄并不一定代表具有功能意义,因此2019年ESC指南推荐对CTA显示冠状动脉有明显狭窄者需要进一步功能评价。

(二)流行病学由于稳定性冠心病由多因素引起,其发病率和患病率很难准确评估,不同研究报告结果也不一致。

基于人群研究显示,心绞痛的发病率随年龄增长不断增加,女性患病率从45~64岁的5%~7%增加到65~84岁的10%~12%,男性患病率从45~64岁的4%~7%增加到65~84岁的12%~14%。

稳定型冠心病临床路径

(2016 年版)

一、标准住院流程

(一)适用对象。

冠心病稳定型心绞痛的患者

(二)诊断依据。

符合冠心病稳定型心绞痛的诊断

(三)进入路径标准。

符合诊断依据(二),需行冠脉造影检查

(四)标准住院日。

5天

(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目

(1)血常规、尿常规、便常规+大便隐血、凝血功能;

(2)肝功能、肾功能、电解质、血脂、血糖(空腹和餐后 2 小时)、CRP 、proBNP 、AA+ADP 诱导的血小板聚集率、术前三项

(3)胸部X 线片、心电图、超声心动图、平板试验(负荷心

电图)

2.根据患者病情进行的检查项目

甲状腺功能、糖化血红蛋白、上消化道钡餐、胃镜、时动态

24 小心电图、IMR 、SPECT

(六)治疗方案的选择。

常规药物治疗效果欠佳酌情考虑行冠脉造影检查

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

无

(八)手术日。

入院2-3 天。

(九)术后恢复。

2天

(十)出院标准。

无胸闷胸痛发作

(十一)变异及原因分析。

1. 术后出现严重并发症导致住院时间延长;

2•患者死亡,退出临床路径

、临床路径执行表单

适用对象:第一诊断_稳定型冠心病(ICD-10 : 125.901 );行_冠脉造影检查_术患者姓名_ 性别 _年龄 __________________ 门诊号_______________ 住院号__________

住院日期年月日—院日—年_月日标准住院日戻。