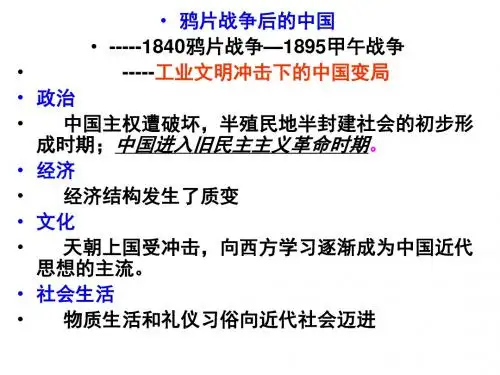

鸦片战争后的中国

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:98

鸦片战争影响的观点

1. 社会性质的变化:鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,这标志着中国社会性质的重大变化。

西方列强通过不平等条约获取了一系列特权,包括贸易特权、传教权、领事裁判权等,进一步削弱了中国的主权。

2. 经济体系的冲击:鸦片战争后,中国的自然经济开始解体,逐渐被外国资本主义经济所控制。

外国商品大量涌入中国市场,打击了中国的手工业和农业,导致农民和手工业者破产。

3. 国家主权的丧失:一系列不平等条约的签订,使中国丧失了大量的领土和主权。

例如,香港岛被割让给英国,中国的海关自主权、司法主权等也受到严重侵犯。

4. 思想文化的启蒙:鸦片战争促使一部分中国人开始觉醒,认识到中国的落后和西方的先进。

一些有识之士开始倡导学习西方的科学技术和政治制度,推动了中国的近代化进程。

5. 民族意识的觉醒:鸦片战争激发了中国人民的民族意识和爱国精神。

人们开始反抗外国侵略,掀起了一系列的爱国运动,如义和团运动、辛亥革命等。

总之,鸦片战争对中国产生了深远的影响,它不仅改变了中国的社会性质和经济体系,也推动了中国人民的觉醒和近代化进程。

鸦片战争对中国对外关系的影响

鸦片战争是中国历史上的一个重要事件,它对中国的影响非常深远,以下是一些鸦片战争对中国的影响:

开启了中国近代史的新篇章:鸦片战争导致清政府的失败,它标志着中国由一个封建社会向半殖民地、半封建社会转型,开启了中国近代史的新篇章。

削弱了清朝的国力:鸦片战争后,清朝签订了不平等条约,割让香港等地给英国,赔款巨大,加速了清朝的衰落。

拓展了中国的对外关系:鸦片战争后,中国开始逐步开放向外交往,与西方国家建立了一系列的外交关系,拓展了中国的对外交往。

促进了中国现代化进程:鸦片战争后,中国面临巨大的危机,开始了一系列改革和现代化的尝试,如太平天国运动、戊戌变法等,这些尝试为中国的现代化进程奠定了基础。

唤醒了中国人民的民族意识:鸦片战争后,一些爱国志士开始呼吁保卫祖国、振兴中华,唤醒了中国人民的民族意识,促进了中国现代民族主义的形成。

总的来说,鸦片战争对中国的影响是复杂而深远的,它在中国历史上占据着重要的地位,对中国现代化进程产生了深远的影响。

— 1 —。

中国近代史讲解第一阶段:鸦片战争至辛丑条约(1840-1901)鸦片战争爆发后,中国走向了一个悲惨的时期。

1850年代,太平天国运动开始了,造成了对社会的极大动荡,太平天国失败后,中国还遭到了八国联军的侵略。

此后,清政府为了加强国力,采取了改革的措施,其中最主要的是派遣留学生去欧洲、引进西方的科学、技术和文化。

1884年至1895年,中国与法国的战争导致了辛丑条约的签订,这是中国走向半殖民地化的开始。

第二阶段:戊戌维新至辛亥革命(1895-1911)戊戌维新期间,一批官场革新派推出一系列变革,包括设立新式的海陆军、新学堂以及新的行政机构。

然而,由于改革派和保守派之间的矛盾以及国际环境的影响,戊戌维新最终失败。

此后,慈禧太后又重新回到权力中心。

1905年,清政府发起了维新派的党人招考和立宪讨论,但都以失败告终。

辛亥革命终于在1911年爆发,袁世凯执政,随后曾任临时大总统的孙中山在第二次世界大战期间利用日本支持之机成立了中华民国,但袁世凯对其进行了背叛。

第三阶段:辛亥革命后至抗日战争(1911-1937)到了20世纪20年代,国民政府掌权,开始了着重东北问题和统一中国的政策。

1924年,中国共产党在江西南昌发动起义,接着于1927年南昌起义、广州起义、秋收起义等大规模革命行动基本失败,随后中国共产党脱离地下状态,开展进攻性的土地革命。

日本于1931年占领了中国东北,此后中日战争就开始了。

总之,中国近代史是一个动荡而疆界分明的时期。

在这一时期里,中国导致灾难性的国际和内部局势,但也经历了长期的发展和变革。

这段历籍也为我们的未来指明了需要避免的错误和对我们自身的认识,以及让我们认识到什么才是真正的国家利益。

鸦片战争后中国的现代化进程鸦片战争后,中国彻底落后于欧美发达国家,经济、政治、文化等各个方面都陷入低谷,人民处于沉重的压抑之中。

中国的现代化进程也因此被迫开启,经历了一个漫长而曲折的过程。

一、经济现代化进程鸦片战争后,中国遭到了列强的排挤和割据,中国经济陷入了长期的半殖民地状态。

为了摆脱这种情况,中国开始了一系列的现代化改革措施。

首先,废除农业赋税和营业税,降低了各个行业的税收负担,保护民营企业的发展。

其次,开放了海关,取消对进出口贸易的限制,鼓励外商投资,引进新的技术和设备。

这些措施为中国的经济现代化打下了坚实的基础。

随着现代化改革的逐步深入,中国的第一条铁路线——京张铁路开通,极大地推进了中国经济的发展。

随后,自西向东修建的铁路陆续开通,拉近了各地之间的距离。

此外,中国还开发了让人耳目一新的新兴产业,如电气机械、制药、纸张和化肥等。

二、政治现代化进程中国的政治现代化进程相对于经济的发展要滞后一些。

这是因为早期的政治现代化改革受到了各种因素的阻碍。

但是,中国正在不断地探索新的治理模式和政治制度。

1911年辛亥革命爆发后,中国成立了第一个民主共和国。

虽然这个政权没有持续太长时间,但它为中国的政治现代化提供了经验。

在此基础上,中国开始推进选举制度和制定宪法。

在新中国的成立之后,中国开始了全面的社会主义改革,不断探索适合中国国情的社会主义道路。

三、文化现代化进程文化现代化的进程在中国也是早于鸦片战争之前就开始了,但在鸦片战争后和政治现代化进程的相对滞后下,中国的文化现代化改革也受到了一定影响。

中国文化现代化进程的开端是在19世纪初期,这一时期中国也相继出现了大量的思想家和文化活动家,他们为中国的文化现代化进程做出了巨大贡献。

如鸦片战争后,著名的思想家严复所奏的《天演论》就提出了人类进化史中的一些重要概念,对中国文化的现代化进程产生了深远影响。

中国的文化现代化进程不仅仅是在思想和文学方面的改革,同时也包括了语言、教育等各个方面的现代化改革。

鸦片战争前后中国社会发生了什么变化鸦片战争发生在哪一年鸦片战争前后中国社会发生了什么变化两次鸦片战争后,中国社会政治结构、经济结构、思想文化等方面发生全方位的剧变。

(1)政治上,鸦片战争前,中国是一个独立自主的封建国家。

战后,中国的领土、领海、司法、关税、贸易等大量主权丧失,开始沦为半殖民地半鸦片战争前后中国社会发生了什么变化两次鸦片战争后,中国社会政治结构、经济结构、思想文化等方面发生全方位的剧变。

(1)政治上,鸦片战争前,中国是一个独立自主的封建国家。

战后,中国的领土、领海、司法、关税、贸易等大量主权丧失,开始沦为半殖民地半封建社会,中国社会的主要矛盾、革命任务、革命性质都发生了变化,中国历史从此进入旧民主主义革命时期。

在社会矛盾方面,由于巨额的赔款,劳动人民负担加重,阶级矛盾和民族矛盾的聚合而导致了太平天国运动的爆发,并由此把旧式的农民战争发展到最高峰,同时赋予新的时代内容。

(2)经济上,中国自给自足的封建经济逐步解体,西方列强利用侵略特权,疯狂向中国输出商品和掠夺原料,进行早期资本输出,沿海和长江流域直接受到列强经济入侵,中国被动地卷入世界资本主义市场,开始纳入资本主义世界经济体系。

(3)在思想观念方面,封建传统观念受到冲击,对“夷夏”关系有了新的认识。

鸦片战争首先使一些爱国的地主阶级知识分子从“天朝上国”的梦幻中惊醒,开始关注世界,学习西方,萌发了向西方学习的新思潮。

显示了“向西方学习”思想观念的变化和“西学东渐”的趋势,开启了学习西方的脚步。

鸦片战争发生在哪一年第一次鸦片战争英国经常称第一次英中战争或“通商战争”,是1840年至1842年英国对中国发动的一场战争,也是中国近代史的开端。

19世纪初,英国成为世界资本主义最强大的国家,并且建立了“日不落”帝国。

而它在亚洲下一个主要的侵略目标就是中国。

鸦片战争期间,中国东南沿海地区的广大人民,积极地支持和配合了清军作战,并自发地坚持反侵略斗争。

鸦片战争后的中国文化百态鸦片战争给中国社会和文化留下了深刻的印记,中国经历了从封闭落后到向西方学习和接触的时期。

在这个时期里,中国文化和社会生活也发生了巨大的变化。

以下是对鸦片战争后的中国文化百态的探讨。

一、西化与传统鸦片战争后,中国社会逐渐接触西方文化,许多中国人希望能够借鉴西方文化以发展中国的国力。

与此同时,中国也保留了自己深厚的传统文化。

在中国的文化中,艺术、文学、哲学、宗教等方面的传统形式与西方文化的一些新思想和技术形式相结合,呈现出一种独特的混合文化。

二、文学与诗歌鸦片战争后,中国文学和诗歌创作大发展。

文学成为了中国人生活中不可分割的一部分。

同时,各种新的文学流派和新思想的涌现,如现代主义、现实主义和社会主义。

三、科技和医学鸦片战争后,中国人开始向西方国家学习科学技术和医学。

西方医学成为主流,并在中国医学领域中广泛应用。

同时,中国人也开始使用西方的机械工具。

这些技术的传播和应用对中国的现代化起到了关键作用。

四、宗教鸦片战争后,中国的宗教环境面临着巨大变革。

基督教、天主教和伊斯兰教等外来宗教在中国开始普及,对传统宗教信仰施加了很大的影响。

而传统的儒教、道教和佛教依旧充满了中国文化和社会生活的各个方面,民间信仰在中国社会也极其普遍。

五、教育和智识鸦片战争后,中国开始引进西方教育体系。

中国政府开始鼓励教育事业的发展,并赋予大学更多的权力,并建立多所大学和高等学院。

中国的知識分子也开始更多地关注教育和科技。

在中国,教育与智识的发展被视为是国家发展的关键因素之一。

六、演艺与音乐鸦片战争后,中国的演艺和音乐也受到了影响。

新的音乐形式和剧本被引入中国,如歌剧,音乐剧,钢琴和小提琴等西方音乐。

同时,传统戏剧和音乐形式依然流行在广大的民间艺术家和民众中。

总之,在鸦片战争后的中国,文化与社会生活发生了巨大变化,新的思想、技术和艺术形式从西方传入,与中国传统文化相融合,呈现出一种丰富多彩的文化场景。

这一时期的中国文化不仅具有历史价值,还在今天仍具有重要作用,影响着中国现代文化的发展。

中国的挑战:鸦片战争后的现实情况鸦片战争是中国历史上的一个严重的挑战,这场战争后,中国面临着巨大的现实问题。

从这场战争开始,到现在时间的发展,中国的挑战仍然存在,但是如何面对这些挑战,是必须认真考虑的问题。

本文将聚焦于鸦片战争后中国的现实情况以及所面临的挑战。

I. 鸦片战争后中国的一些变化鸦片战争后中国的一些变化包括:国家体制改革和外交政策的调整。

清政府开始逐步成立各种管理机构,与西方议会形式很相似,如山东、广东巡抚止、河北巡抚署等。

此外,在外交方面,中国也开始调整。

清政府签署了一系列的不平等条约,包括南京条约、北京条约、新约等,这些条约给予西方国家更多的特权和利益,降低了中国的主权和尊严。

II. 社会问题的加剧鸦片战争后,中国社会问题的加剧也是一大挑战。

第一,经济上的落后。

清朝时期的中国经济主要依靠农业,而且盛行自给自足的农业经济,这导致了中国在工业和商业方面的发展缓慢。

第二,社会地位的不平等。

在清朝时期,光绪帝颁布了《遗民录》,将自己的致力于改善农民和工人生活的想法写下,并交由皇太后审批。

但是他的此项改革永远没有得到实施。

第三,教育问题。

在清朝时期,教育是一项昂贵的事情。

在缺乏足够的资金支持的情况下,中国的教育事业难以发展,这也导致了中国知识分子的不断出走。

III. 政治制度改革的重要性政治制度改革是中国面对挑战的关键。

在现代社会,政治制度对于国家的发展具有至关重要的作用。

随着时间的推移,中国的政治制度也必然要发生一些改变。

同时,科技的快速发展给中国带来机遇,例如,新技术可以提高生产力,也可以加速政治改革的进程。

此外,中国还应该重视民主制度的发展,政治权力的透明度和政治民主化都应重视。

IV. 双重挑战:中国的环境问题和饮食安全问题现在,中国面临的一大挑战是环境问题和饮食安全问题。

中国的环境问题已经成为全球关注的焦点。

由于大量的工业化和工业化过程中引入的空气、水、土壤污染,中国的环境面临着巨大挑战。

鸦片战争后中国的社会变迁自1840年第一次鸦片战争开始,中国的历史就改变了,由封建社会变为了半殖民底半封建社会,从此之后便进入了中国近代史,人民大众陷入了水深火热的苦难生活.归根结底来说,它实质就是中国一代又一代的仁人志士和人民群众为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而英勇奋斗、艰苦探索的历史;是全国各族人民在中国共产党的领导下,进行伟大的艰苦斗争,经过新民主主义革命,赢得民族独立和人民解放的历史;是经过社会主义革命、建设和改革,把一个极度贫弱的旧中国逐步变成一个繁荣昌盛、充满生机和活力的社会主义新中国的历史.当清王朝还在安于现状闭关锁国时,西方国家已经完成了工业革命,进入了资本主义社会.伴随着资本主义经济的发展,西方殖民主义势力也随之向外扩张.他们来到了东方使古老的中国遇到了空前严重的挑战,面临着极其深刻的生存危机.当然国人并没有就此屈服于列强的胯下,而是不断得探索,经历一次一次的失败,从而找到救国的良方,不论是曾经活跃于政治舞台的先人们,还是如今人人称颂的英雄们,他们都是值得历史记下一笔的.从十九世纪60年代开始,清朝统治阶级中的某些有识之士,如奕欣、曾国藩、李鸿章等人,改变了夜郎自大的态度,他们试图向西方学习先进的科学技术,以维护清朝统治.他们举办近代军事工业和民用工业,编练新式陆军和海军.在一定程度上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用,为中国的近代化开辟了道路.然而1895年甲午中日战争的惨败,表明以洋务运动为代表的清政府的近代化探索失败.在十九世纪末民族危亡的大背景下,以康有为为代表的资产阶级维新派主张维新变法,他们打破了中国几千年来所形成的闭塞心理和狭隘守旧的状态,否定了封建正统思想的神圣地位,从根本上转变了以往向西方学习的自发状态和被动局面.维新运动是中国历史上第一次资产阶级启蒙运动,也是一次空前的思想解放运动.但由于维新派自身的局限性,最终以“戊戌六君子”的被诛失败告终.戊戌变法的失败,标志着资产阶级救亡图存,建立资产阶级君主立宪政体的破产.从此,推翻封建统治,建立民主共和国的资产阶级革命思潮兴起.伟大的革命先行者孙中山先生,创立了同盟会,推动了全国的资产阶级民主革命活动.他从中国自身的实际出发,提出了三民主义.1912年,孙中山就任中华民国临时大总统,宣告中华民国正式成立.辛亥革命推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制.但未能动摇封建正统思想的统治地位,最终革命果实被袁世凯窃取了.辛亥革命失败后,面对袁世凯文化上的倒行逆施,陈独秀、李大钊等人举起了民主与科学的大旗,掀起了新文化运动.资产阶级新文化对中国封建主义旧文化展开了一次最猛烈的冲击,开启了思想解放的闸门.新文化运动掀起的思想解放潮流的推动,为五四运动准备了最初的群众基础和骨干力量.1919年5月爆发的五四运动,是中国近代史上的一个划时代事件.这个运动是在新的时代条件和社会历史条件下发生的.巴黎和会上中国外交的失败直接导致五四运动,从学生到工人阶级都义无反顾进行反抗,工人阶级开始以独立的姿态登上了历史舞台.最终中国政府代表没有出席巴黎和约地签字仪式,它的直接斗争目标得到了实现.五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动,它促进了马克思主义在中国的广泛传播,为中国共产党的成立作了思想和干部上的准备,是中国新民主主义革命的伟大开端.五四运动以后,社会主义思潮在中国蓬勃兴起,马克思主义开始在知识界中得到传播.随着中国工人阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台和马克思主义在中国逐步传播,建立一个以马克思主义为理论指导的工人阶级政党的任务被提上了日程,中国共产党应运而生了.从此之后,中国革命就展现出了新的面貌.在内忧外患的状态下,中国共产党在探索中曲折发展,从国共两次合作两次破裂,到抗日战争结束内战爆发,最终中国共产党胜利,中华人民共和国成立了.新民主主义革命取得基本胜利,标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主义社会的建立,标志着进入了由新民主主义到社会主义过渡时期.之后从新中国建立到今天,虽然几十年中有过文化大革命、生产大跃进这样的倒退,但整体是前进的.并且经过改革开放,人民大众的生活已经与一百多年前的清政府是翻天覆地的变化,社会开始注重人的发展,人们真正做起了自己的主人.改革开放以来,我国的经济体制改革、政治体制改革和文化体制改革不断深入,取得了举世瞩目的伟大成就,对促进人的全面发展发挥了巨大作用.从1978年党的十一届三中全会召开做出改革开放的历史性决定到2008年,中国的现代化进程已经整整延续了30年.毫无疑问,无论是从总体上还是细节上来看,我们伟大的祖国都发生了巨大的变化.经过30年的改革开放,中国社会已不再是一个具有较强同质性的社会,而社会结构的分化与市场化程度的增加更是使中国人民的日常生活日益呈现出多样化和现代化的社会变迁特征.并且中国政府在2008年汶川大地震和举办北京奥运会表现出的巨大的国家能力,以及“以人为本”的立国精神和开放心态,都为中国人民生活变迁提供了一个良好的时代背景.1:衣:由穿暖到个性化近30年来,城乡居民消费生活变化最快、最大的是服装.不仅衣着数量大幅度增加,而且穿着质量明显提高,服装功能也由过去的单纯遮体御寒演进为体现个性化的审美意识与塑造自我形象.人们的衣着原料和质地提高,成衣率也不断提高,购买原布自己动手做衣服的数量减少.改革开放初期,我国年服装生产量只平均每人一件,而今高档商场、品牌专卖店里的国际名牌服装琳琅满目,各种品牌、不同款式的服装争奇斗艳,使我国居民服装绮丽多彩.2.食:由吃得饱到吃得好这一变化,首先表现在粮食消费比重下降,表明人民不再为吃饱而发愁.而在粮食消费内部构成中,对玉米、高粱、红薯等粗粮消费明显下降,而对大米、小麦等精细粮消费上升.在主食消费比重下降的同时,副食特别是动物性食品消费的比重明显提高,在对原粮消费相对下降的同时,对加工食品特别是风味、疗效、方便食品的消费上升.3.住:由拥挤到舒适宽敞城镇居民住房,由缺房、拥挤逐步向比较宽敞、比较舒适方向发展.1978年城镇居民人均居住面积仅平方米,2005年增加到平方米,增长了倍.住房的质量和配套性也不断提高.截止2000年末,有%的城镇居民家庭住上了单元配套住房;74%的家庭居室内有厕所和浴室,%的家庭用上了煤气或液化石油气,%的家庭有可取暖的空调或其他暖气设备.农村居民平均每户使用住房面积由1978年末的平方米增加到2006年末的平方米,增长了倍,人均住房面积中,砖木结构和钢筋混凝土结构住房面积占81%,住房质量不断提高.4.行:由闭塞受限到舒适快捷随着各种运输设施建设的快速发展,我国交通建设得到了很大的发展,基本形成以铁路为骨干,公路、水运、民用航空组成的综合运输网.各地的城市公用交通事业取得了长足的发展,地铁通车里程不断延伸,出租车随叫随到.这些都极大地方便了居民的出行条件,使居民的生活比过去舒适和快捷.此外,改革开放以来,中国社会流动性增大,地区、城乡交往频繁,民族、国际往来增多,城乡二元结构已被乡镇企业的发展和流动人口的增多打破,国人已经走出国门,日益和一个更加广阔的世界打交道.中国已经成为了一个面向世界的大国.5.用:由物资紧缺到琳琅满目城乡居民的用品消费,呈现出以非耐用消费品为主向以耐用消费品为主,以日常生活用品等生存资料为主向彩电、冰箱、空调、微机等发展和享受资料为主,以功能单一、低档用品为主向高科技、多功能中高档用品为主转化的趋势.同时,城乡居民家庭用品的更迭速度明显加快,经历了由“老四件”向“新六件”的转换过程.近几年又开始转向以电话、家用电脑、商品房、家用轿车等为主要代表的新的消费“热点”.耐用消费品大量“飞入寻常百姓家”,是城乡居民消费生活水平显着提高的一个重要标志.从鸦片战争后,中国革命探索经历了沉甸甸的一百多年,历史和人民选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义道路.历史证明了没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国.。

结合《南京条约》的相关内容,对比1840年前的中国,你认为鸦片战争后中国社会发生了哪些变化?

鸦片战争后,中国社会发生了一系列深刻的变化。

下面是其中一些重要的变化:

1.领土割让和剥夺:根据《南京条约》,中国被迫割让香港

岛,并开放广州、福州、厦门、宁波和上海等五个通商口

岸。

这导致了中国领土的削弱和失去对自身领土的控制。

2.赔款和关税提高:根据《南京条约》,中国被迫支付大量

赔偿款项给英国,同时还需要提高关税以满足对外贸易的

需求。

这对中国经济造成了巨大负担。

3.不平等条约签订:《南京条约》成为鸦片战争后中国签订

的第一份不平等条约,其中包括开放外国驻在权、承认外

国在中国的司法管辖权等内容,削弱了中国的主权和自主

权。

4.经济开放和贸易不平衡:鸦片战争后,中国迫于压力开始

进行经济开放,引入西方资本、技术和商品。

然而,这种

开放导致了贸易不平衡,中国逐渐成为殖民地和半殖民地

地位的经济附属品。

5.内外勾结和政治动荡:鸦片战争后,中国政府内部腐败严

重,外国势力逐渐渗透,导致了政治动荡和分裂。

西方列

强通过与中国政府勾结,干涉中国内政,煽动分裂和动乱。

6.社会变革和思想启蒙:鸦片战争后,中国渐渐开始反思和

探索自身的社会、政治和文化问题。

激进的变革思潮涌现,中国进入了一系列社会变革和思想启蒙的时期。

总的来说,鸦片战争后中国经历了领土割让、赔款和关税增加、签订不平等条约、经济开放和贸易不平衡、政治动荡、社会变革等多方面的重大变化。

这些变化对中国社会和国家产生了深远影响,同时也促使了后续的历史事件和改革运动。