生态影响评价讲义

- 格式:doc

- 大小:141.50 KB

- 文档页数:32

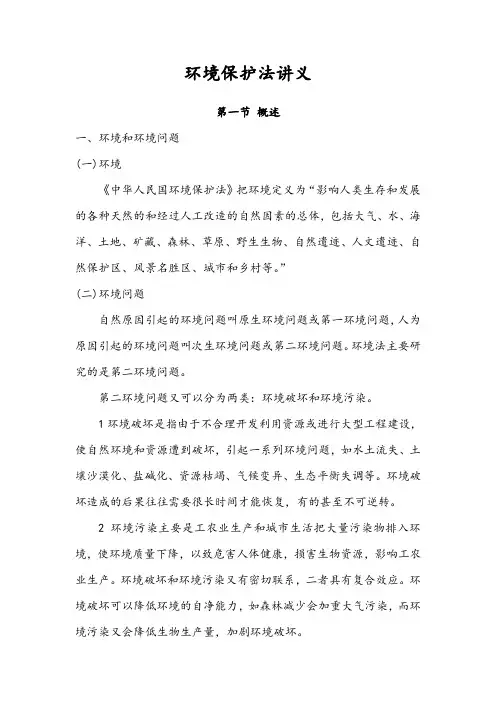

环境保护法讲义第一节概述一、环境和环境问题(一)环境《中华人民国环境保护法》把环境定义为“影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

”(二)环境问题自然原因引起的环境问题叫原生环境问题或第一环境问题,人为原因引起的环境问题叫次生环境问题或第二环境问题。

环境法主要研究的是第二环境问题。

第二环境问题又可以分为两类:环境破坏和环境污染。

1环境破坏是指由于不合理开发利用资源或进行大型工程建设,使自然环境和资源遭到破坏,引起一系列环境问题,如水土流失、土壤沙漠化、盐碱化、资源枯竭、气候变异、生态平衡失调等。

环境破坏造成的后果往往需要很长时间才能恢复,有的甚至不可逆转。

2环境污染主要是工农业生产和城市生活把大量污染物排入环境,使环境质量下降,以致危害人体健康,损害生物资源,影响工农业生产。

环境破坏和环境污染又有密切联系,二者具有复合效应。

环境破坏可以降低环境的自净能力,如森林减少会加重大气污染,而环境污染又会降低生物生产量,加剧环境破坏。

当今世界五大问题,人口、资源、能源、粮食和环境,广义上都属于环境问题。

20世纪70年代末以来现代环境问题引起的全球性的环境危机,最为严重的问题包括酸雨、臭氧层破坏、温室效应、突发性环境污染事故和大规模的生态破坏等。

二、环境保护法的特点1.综合性。

它不仅可以适用诸如宪法、行政法、刑法的功能公法予以解决,也可以适用民商法等私法予以救济,甚至还可以适用国际法予以调整,不但包括上述部门法的实体法规,也包括程序法规。

2.技术性。

3.社会性。

环境保护法的社会性首先表现在它是人与自然矛盾冲突加剧的产物。

环境保护法所关注和规的是社会公共利益和保障基本人权,它反映了全体社会成员的共同愿望和要求,代表人类的共同利益,侧重于社会领域的法律调整。

其次,环境作为全人类的共同生存条件,并不能为某个人或某国所私有或独占,它必须符合整个社会和整个人类的利益,是以社会利益、人类利益为本位的法。

水利水电工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告三阶段编制规程环境影响评价专业讲义一、概述(一)水利工程建设项目对环境产生的主要不利影响1.水资源配置影响:改变水资源的自然时空分布、大量减少河道内用水,造成河流断流、鱼类生境受到破坏,水生态、水环境恶化;2.水利工程建设影响:水库大坝将改变河流形态,造成水生生境阻隔;堤防、河道整治工程改变河流天然流态及洪水漫溢状态,造成湿地范围减少进尔降低湿地生态功能;3.土地利用方式改变影响:灌区开发造成区域天然生态面积减少造成生态功能下降移民的社会影响:移民安置、民族及宗教问题、人群健康问题(二)环境影响评价专业主要工作内容开展环境现状调查,确定环境保护目标;进行环境影响预测与评价;制定环境保护对策措施;估算环境保护专项措施投资。

(本讲义不含投资估算)(三)环评专业相关设计规范1.江河流域规划环境影响评价规范(SL45-2006)2.环境影响评价导则水利水电工程(HJ/T-2003)水利水电工程环境保护设计规范(SL492-2011)4.水利水电工程环境保护概估算编制规程(SL359-2006)二、项目建议书阶段主要工作内容概述(一)评价依据及工作基础1.以开展的规划环境影响评价为工作基础。

2.以国家法律法规、规划、标准为评价依据(二)工作深度1.基本确定主要环境保护目标,明确工程开发是否存在重大环境制约因素。

2.对主要环境因子进行影响分析,明确影响工程规模的主要环境保护要求。

3.拟定主要环境保护对策措施。

主要工作内容:(一)环境现状调查及评价1.简述区域环境现状及存在的主要环境问题主要环境问题包括河流断流、湖泊萎缩、生境破坏(连通性、栖息地)、物种减少、生物量减少,生态系统功能退化等生态问题及水体污染、土地退化等环境质量恶化等问题。

2.进行工程影响区环境现状调查,初步明确工程涉及的主要环境敏感点及工程影响区主要环境问题。

环境敏感区为“依法设立的各级各类自然、文化保护地、以及对某些污染因子或生态影响特别敏感的区域。

环境生态学第一章绪论一.生态学的定义1.生态学(ecology)是研究生物与周围环境和无机环境相互关系及机理的科学。

(E.Haeckel,1866)它包括4个层次的内容:•生物在其历史条件下的适应;•生态系统的结构与功能;•种群的形成与发展规律;•生物群落(生态系统)的形成与发展规律。

实则上包含了个体—→种群—→群落—→生态系统这4个理论主体。

生态学的定义还有很多:✧生态学是研究生物(包括动物和植物)怎样生活和它们为什么按照自己的生活方式生活的科学。

(埃尔顿,1927)✧生态学是研究有机体的分布和多度的科学。

(Andrenathes,1954)✧生态学是研究生态系统的结构与功能的科学。

(E.P.Odum,1956)✧生态学是研究生命系统之间相互作用及其机理的科学。

(马世骏,1980)✧生态学是综合研究有机体、物理环境与人类社会的科学。

(E.P.Odum,1997)二、生态学的研究内容✧1971,Odum,《生态学基础》:生态学是研究生态系统的结构和功能的科学。

(1)一定地区内生物的种类、数量、生物量、生活史及空间分布。

(2)该地区营养物质和水等非生命物质的质量和分布。

(3)各种环境因素(如湿度、温度、光、土壤等)对生物的影响。

(4)生态系统中的能量流动和物质循环。

(5)环境对生物的调节(如光周期现象)和生物对环境的调节(如固氮作用)三、生态学的形成与发展✧理论上:概念上的提出—→论著的出版—→学科的形成。

✧时间上:萌芽时期—→近代发展:4大学派的形成—→现代发展:生态系统、人类生存环境的研究。

✧实验技术上:描述—→定性—→定量—→模拟。

✧生态学发展简史✧生态学萌发阶段(时期)✧公元16 世纪以前:✧在我国:公元前1200 年《尔雅》一书,草、木;✧公元前200 年《管子》“地员篇”;✧公元前100 年前后,农历确立了24 节气,同时《禽经》一书(鸟类生态)问世;✧《本草纲目》。

✧在欧洲:公元前285 年也有类似著作问世。

第一章绪论(2 学时)第一节生态学及其发展一、生态学:是研究生物与其环境相互关系的科学。

是生物学的一个分支,有人称之为环境生物学。

其学科基础是生物学。

二、生态学的发展:(1)1803年,Malthus 《人口论》研究生物繁殖与食物关系,特别分析人口增长与食物生产的关系;(2)1859年,Darwin ‘The Origin of species’提出生物进化论,“物竞天择,适者生存”的观点;(3)1866年德国学者海克尔(Haeckel)提出生态学概念,标志着生态学的诞生。

生态学的研究对象从个体生态→种群→群落→生态系统1935年英国生态学家坦斯列(Tansley)提出了生态系统的概念,标志着生态学的发展进入了近代生态学发展阶段。

三、生态学分类植物生态学理论生态学(按研究对象可分为)动物生态学按性质可分为微生物生态学应用生态学(包括农业生态学、森林生态学、景观生态学、污染生态学、数学生态学、化学生态学、土壤生态学、旅游生态学等)海洋生态学按研究的环境特点可分为陆地生态学(森林生态学、草原生态学、农田生态学)淡水生态学农业生态学作为一门应用生态学于1986年被国家教委指定为农业院校的必选课之一。

第二节农业生态学及其发展一、农业生态学概念:农业生态学是生态学在农业领域领域应用的一个分支学科,是运用生态学的原理及系统论的方法,研究农业生物与其自然环境和社会环境相互关系的应用性科学。

其学科基础是生态学,方法论基础是系统分析法。

二、农业生态学的产生和发展农业生产的实质就是利用生物与资源环境相互作用形成人类农产品的过程。

20世纪90年代,保护资源与环境,促进可持续发展成为全球经济发展的主题,农业生态学受到重视,进入新的发展阶段。

(农业本身就是利用、调节生物与环境关系的一个生态过程。

农业生态学的研究对象经历了一个从个体生态→种群→群落→农业生态系统。

农业生态系统是农业生态学的研究核心。

三、农业生态学研究的内容与任务1.农业生态学研究的内容主要研究由农业生物与其环境构成的农业生态系统的结构、功能及其调控和管理的途径。

第一章绪论一、生态学(Ecology)定义Ecology 源希腊词“Oikos”和“logos”,前者表示住所和栖息地,后者表示学科,原意是研究生物栖息环境的科学几个有代表性学者对生态学的定义:1、研究生物及环境间相互关系的科学(E.Haeckel,1866)2、研究生物形态、生理和行为上的适应(Кашкаров,1954)3、研究决定有机体的分布与多度相互作用的科学(Krebs,1972, 1985)4、研究生态系统的结构和功能的科学(E.P. Odum,1956)5、综合研究有机体、物理环境与人类社会的科学(E.P. Odum,1997 )6、研究生命系统与环境系统之间相互作用规律及其机理的科学(马世骏1980综上所述,“生态学是研究生物及环境间相互关系的科学”,其中,生物包括:动物、植物、微生物及人类本身;环境:指生物生活其中的无机因素,生物因素和人类社会。

二、生态学的研究对象生态学研究对象可以小到生物个体,大到整个生物圈。

生态学系统等级结构的每一个层次都有其独特的结构和过程,因此,每一个层次都给生态学研究增加一个不同的研究途径。

主要研究对象包括:✧分子(molecular)✧个体(individual)✧种群(population)✧群落(community)✧生态系统(ecosystem)✧景观(landscape)✧生物圈(biosphere)经典生态学的分支学科:✧按组织层次划分:分子生态学、个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学✧按交叉学科划分:数学生态学、地理生态学、生理生态学✧按应用领域划分:农业生态学、城市生态学、资源生态学、环境生态学、保护生态学、恢复生态学、旅游生态学、污染生态学✧按生物类群划分:动物生态学、植物生态学、微生物生态学、鱼类生态学、鸟类生态学✧按生物栖息环境划分:水生生态学、河口生态学、海洋生态学、陆地生态学、湿地生态学三、生态学的发展史1、生态学的萌芽时期(公元16世纪以前)以古代思想家、农学家对生物环境相互关系的朴素的整体观为特点。

生态系统服务讲义生态系统服务:保护地球家园,实现可持续发展一、生态系统服务的概念及背景生态系统服务,是指自然界的生态系统对人类提供的各种有益资源和服务的总称。

自然界的生态系统包含着地球生物多样性、水资源、空气质量、气候调节等方面的服务,而这些服务对人类的生存和发展起着至关重要的作用。

当前,全球环境问题日益突出,气候变化、生物多样性丧失、土地退化等问题给人类的生存和发展带来了严重威胁。

因此,保护生态环境,促进可持续发展成为当今世界的共同责任。

在这一背景下,生态系统服务的概念被提出,并被广泛关注和应用。

二、生态系统服务的分类及价值根据收益的不同,生态系统服务可以分为直接服务和间接服务。

直接服务是指人类可以直接获得的生态系统所提供的资源和服务,如食物、木材、药材等。

间接服务是指生态系统通过提供一系列的生态功能,进而影响人类的福利,如水源涵养、土壤保持、气候调节等。

生态系统服务为人类提供了众多的价值,包括经济价值、生态价值和社会价值。

经济价值体现在生态系统所提供的资源和服务可以直接或间接地为人类创造经济收益。

生态价值体现在生态系统所维持的稳定生态过程对于生物多样性的保护、环境质量的改善具有重要意义。

社会价值则体现在生态系统服务对于社会的福利提供了支持,如健康、文化和精神需求的满足。

三、保护生态系统服务的重要性生态系统服务的保护对于人类的生存和发展具有重要意义。

首先,生态系统服务是人类生存的基础,人类的生活和经济活动都依赖于生态系统所提供的资源和服务。

其次,生态系统服务对于维持生态平衡、保护生物多样性、减缓气候变化等具有重要作用。

另外,生态系统服务还对人类的健康、文化和精神需求提供了保障。

因此,保护生态系统服务成为推动可持续发展的关键环节。

四、保护生态系统服务的方法和举措为了保护生态系统服务,需要采取一系列的方法和举措,包括政策法规的制定、科学技术的创新、社会参与的加强等。

政策法规的制定是保护生态系统服务的基础。

生态学:第一章、1、生态学(Ecology):生态学是研究动物对有机和无机环境的全部关系的科学。

2、个体(individual)种群(population)群落(community)生态系统(ecosystem)景观(landscape)生物圈(biosphere)3、等级组织:生物大分子基因细胞个体种群群落生态系统景观生物圈4、四个著名的生态学派:1)北欧学派:由瑞典Uppsala大学的R.Sernauder所创建,继承人为G.E.DuRietz。

以注重群落分析为特点。

2)法瑞学派:他们把植物群落生态学称为“植物社会学”,并用特征种和区别种划分群落类型,建立了严密的植被等级分类系统。

常被称为植物区系学派。

代表人物为J.Braun —Blanquet。

1935年后,北欧学派与本学派合流,被称为西欧学派或大陆学派。

3)英美学派:代表人物是美国的F.E.Clements与英国的A.G.Tansley,以研究植物群落的演替和创建顶极学说而著名,有人称之为动态学派。

4)苏联学派:以B.H.Cyкaчёв为代表,他们注重建群种与优势种,建立了一个植被等级分类系统,并重视植被生态、植被地理与植被制图工作。

他们的工作以植物群落和植被为主,统称为“地植物学”。

5、“3S”技术(RS、GIS、GPS技术)6、生态学研究内容:①是研究生物环境、生物与生物之间相互关系的一门生物学分支学科;②生态学尽管向宏观和微观两个方向发展,但其研究中心为种群、群落和生态系统,属宏观生态学的范畴;③生态学研究的重点在于生态系统和生物圈中各组分之间的相互作用。

7、现代生态学的特征:(1)生态学内涵加深(2)生态学外延的扩大(3)全球生态学与环境运动的兴起。

第二章、1、生态系统(ecosystem) ( A.G.Tansley 1936):在一定空间中共同栖居着的所有生物(生物群落)与其环境之间由于不断进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。

《环境问题的产生及其危害》讲义一、环境问题的定义与范畴环境问题,简单来说,就是人类活动对周围环境产生的不良影响和破坏。

它涵盖了多个方面,包括但不限于大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染、噪音污染、生物多样性减少、气候变化等等。

这些问题相互关联、相互影响,形成了一个复杂的环境系统。

二、环境问题的产生(一)人口增长随着世界人口的不断增加,对资源的需求也日益增长。

更多的人口意味着需要更多的食物、水、能源和住房,这就导致了对自然资源的过度开发和利用。

例如,为了扩大耕地面积,大量森林被砍伐,草原被开垦,从而引发了水土流失、土地沙漠化等问题。

(二)工业化进程工业革命以来,人类的生产方式发生了巨大的变化。

工厂大量涌现,机器的广泛使用使得生产效率大幅提高,但同时也带来了严重的环境污染。

工厂排放的废气、废水和废渣,对大气、水和土壤造成了严重的污染。

而且,工业生产过程中的能源消耗,尤其是对化石燃料的依赖,释放出大量的温室气体,导致了全球气候变暖。

(三)城市化发展城市化是现代社会发展的一个重要趋势。

城市的快速扩张使得大量土地被占用,自然生态系统遭到破坏。

城市中的交通拥堵、能源消耗、垃圾处理等问题也给环境带来了巨大的压力。

此外,城市中的建筑和基础设施建设产生了大量的废弃物和粉尘,对空气质量造成了影响。

(四)农业活动农业生产中的农药、化肥的过度使用,不仅污染了土壤和水源,还对生态系统中的生物造成了危害。

大规模的畜牧业产生的大量粪便和污水,如果处理不当,也会造成水体富营养化和土壤污染。

(五)资源的不合理利用人类在开发和利用自然资源的过程中,往往存在着不合理的方式。

比如,对矿产资源的无序开采,导致了土地塌陷、山体滑坡等地质灾害。

对水资源的不合理调配和浪费,造成了一些地区水资源短缺,而另一些地区则出现洪涝灾害。

三、环境问题的危害(一)对人类健康的影响环境污染是导致许多疾病发生的重要原因。

大气污染中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等有害物质,会引发呼吸道疾病、心血管疾病甚至癌症。

事故风险源强识别:1、风险识别的围和类型风险识别围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

(1)生产设施风险识别围:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等;(2)物质风险识别围:主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型:根据有毒有害物质放散起因,分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

2、风险识别容(1)资料收集和准备建设项目工程资料:可行性研究、工程设计资料、建设项目安全评价资料、安全管理体制及事故应急预案资料。

环境资料:利用环境影响报告书中有关厂址周边环境和区域环境资料,重点收集人口分布资料。

事故资料:国外同行业事故统计分析及典型事故案例资料。

(2)物质危险性识别按附录《建设项目风险评价导则》对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价,筛选环境风险评价因子。

(3)生产过程潜在危险性识别根据建设项目的生产特征,结合物质危险性识别,对项目功能系统划分功能单元,按附录确定潜在的危险单元及重大危险源。

环境空气质量现状监测布点方法:知识点:此处主要包括监测因子、监测制度及监测布点方法及监测采样四个知识点。

1.监测因子(1)凡项目排放的污染物属于常规污染物的应筛选为监测因子。

(2)凡项目排放的特征污染物有国家或地方环境质量标准的、或者有《工业企业设计卫生标准》TJ36中的居住区大气中有害物质的最高允许浓度的,应筛选为监测因子;(3)对于没有相应环境质量标准的污染物,且属于毒性较大的,应按照实际情况,选取有代表性的污染物作为监测因子,同时应给出参考标准值和出处。

2.监测制度(1)一级评价项目应进行二期(冬季、夏季)监测;二级评价项目可取一期不利季节进行监测,必要时应作二期监测;三级评价项目必要时可作一期监测。

(2)每期监测时间,至少应取得有季节代表性的7天有效数据,采样时间应符合监测资料的统计要求。

对于评价围没有排放同种特征污染物的项目,可减少监测天数。