8.细胞黏附分子

- 格式:ppt

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:30

细胞与细胞黏附的关系与功能细胞是生命的基本单位,构成了各种生物体的组织与器官。

细胞间的黏附作用在维持组织结构和功能方面起着重要的作用。

本文将探讨细胞与细胞黏附的关系以及黏附的功能。

1. 细胞黏附的概念细胞黏附指的是细胞与周围细胞或外界环境之间通过一个结构的物质黏附在一起的现象。

细胞黏附可以通过细胞间的黏附蛋白、黏附分子等介导,这些黏附分子能够使细胞与细胞之间产生相互作用。

2. 细胞黏附的类型细胞黏附可以分为两种类型:细胞与细胞之间的黏附和细胞与基质之间的黏附。

2.1 细胞与细胞之间的黏附细胞与细胞之间的黏附是通过细胞间的黏附蛋白介导的。

黏附蛋白包括细胞间粘附分子(CAMs)、整合素等。

细胞间粘附分子是细胞表面的蛋白质,能够使细胞黏附在一起。

例如,在组织形成和发育过程中,胚胎细胞通过细胞间粘附分子相互作用,形成不同的组织和器官。

整合素是一类跨膜蛋白,能够将细胞与外界基质结合在一起。

细胞与细胞之间的黏附通过上述黏附蛋白的相互作用来实现。

2.2 细胞与基质之间的黏附细胞与基质之间的黏附是通过细胞表面的整合素与基质中的黏附分子相互作用而实现的。

黏附分子包括纤维蛋白、胶原蛋白、透明质酸等。

细胞与基质之间的黏附对维持生物体的结构和功能起着重要的作用。

例如,在组织维持和修复过程中,细胞通过与基质的黏附来定位和定向迁移,从而参与组织的再生和修复。

3. 细胞黏附的功能细胞黏附在生物体中具有多种重要功能。

3.1 维持组织结构细胞与细胞之间的黏附可以使细胞形成紧密的结构,构成各种组织和器官。

通过细胞间的紧密黏附,细胞能够协同工作,形成特定的结构和功能。

例如,在上皮组织中,细胞与细胞之间的黏附使细胞形成连续的层状结构,起到防止外界物质侵入的作用。

3.2 调控信号传导细胞与细胞之间的黏附能够通过黏附蛋白介导的信号传导来调节细胞的生理和病理状态。

例如,细胞间粘附分子可以通过黏附蛋白和细胞内信号分子的相互作用,传导细胞增殖、迁移和分化等信号,影响细胞的行为。

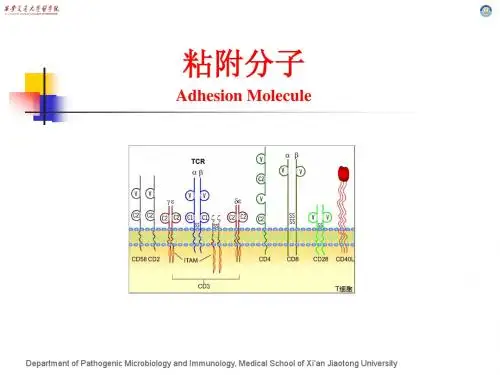

细胞粘附分子的功能和临床意义作者:奇云来源:《卷宗》2011年第07期摘要:细胞粘附分子是参与细胞与细胞之间及细胞与细胞外基质之间相互作用的一类膜表面糖蛋白分子。

粘附分子以受体—配体结合的形式发挥作用,使细胞与细胞间、细胞与基质间或细胞—基质—细胞间发生粘附,参与细胞的识别、信号转导、活化增殖与分化,以及细胞的伸展与转移,是免疫应答、肿瘤转移等一系列重要生理和病理过程的分子基础。

本文概述了细胞粘附分子的基本概念,探讨了细胞粘附分子的临床意义。

关键词:细胞粘附分子;功能;特点;临床1 细胞粘附分子的分类和功能[1]1.1 细胞粘附分子的分类同一类型的细胞通过识别而粘附(Adhesion),不易分开,这种现象早在1907就被Wilson注意到。

20世纪的60、70年代,人们致力于发展研究粘附现象的方法和明确有特异性和选择性的分子存在。

直到20世纪70年代末,人们才借助免疫识别的方法,初步确定细胞粘附分子(cell adhesion molecule,CAM)的存在。

细胞粘附分子是参与细胞与细胞之间及细胞与细胞外基质之间相互作用的一类膜表面糖蛋白分子。

以受体—配体结合的形式发挥作用,使细胞与细胞间、细胞与基质间或细胞—基质—细胞间发生粘附,参与细胞的识别、信号转导、活化增殖与分化,以及细胞的伸展与转移,是免疫应答、肿瘤转移等一系列重要生理和病理过程的分子基础。

可大致分为五类:钙粘素(cadherin)、选择素(selectin)、免疫球蛋白超家族(Ig-superfamily,Ig-SF)、整合素(integrin)及透明质酸粘素(hyaladherin)。

1.2 细胞粘附分子的功能细胞粘附分子都是跨膜糖蛋白,分子结构由胞外区、跨膜区和胞质区三部分组成:胞外区为肽链的N端部分,带有糖链,负责与配体的识别;跨膜区多为一次跨膜;胞质区为肽链的C 端部分,一般较小,或与质膜下的骨架成分直接相连,或与胞内的化学信号分子相连,以活化信号转导途径。

粘附分子的功能第三节粘附分子的功能在体内,一种细胞可能同时表达多种粘附分子,一种粘附分子也可以表达于多种不同的组织细胞,而细胞间的相互粘附作用又可能由多对粘附分子受体/配体共同参与,单从某一对粘附分子的作用难于了解细胞粘附作用的全过程。

本节着重从粘附分子参与的体内某些生理或病理过程来介绍粘附分子的功能,并简述其分子基础。

一、炎症过程中白细胞与血管内皮细胞的粘附炎症过程的一个重要特征就是白细胞粘附、穿越血管内皮细胞,向炎症部位渗出。

这一过程一个重要的分子基础是白细胞与血管内皮细胞粘附分子的相互作用,表2-7例举了参与这一过程的粘附分子。

不同白细胞的渗出过程或渗出过程的不同阶段所涉及的粘附分子不尽相同。

1.不同粘附分子在粘附过程不同阶段所起的作用在体内由于血液处于不断流动状态,白细胞与血管内皮细胞的粘附作用是在血液流动产生的切力作用下进行的,因此白细胞与血管内皮细胞的相互粘附作用有其特殊性。

体内白细胞与血管内皮细胞的粘附作用包括白细胞沿血管壁流动的最初粘附作用,以及随后的加强粘附和穿越内皮细胞的过程。

为了模拟体内血液流动状态,在体外研究白细胞与血管内皮细胞的粘附作用时,采用了特殊的实验装置,使培养液中的中性粒细胞不断流动通过培养状态的单层内皮细胞。

实验表明,在流体产生的切力作用下,CD11/CD18与其配体ICAM-1对于中性粒细胞与血管内皮细胞的最初粘附几乎不起作用。

相比之下,L-seletin分子与其配体E-se lectin的结合则发挥重要的作用,抗L-selectin分子的单克隆抗体可明显阻断这种最初的粘附作用。

在随后发生的中性粒细胞与血管内皮细胞加强粘附并穿越血管内皮细胞的过程中,L-selectin分子与其配体的结合则几乎不起任何作用,而CD11/CD18与其配体的相互作用上升到关键地位。

已经粘附于血管内皮细胞的中性粒细胞L-selcetin分子表达水平显著下降,在趋化因子(如膜结合IL-8)的诱导下,CD11/CD18表达水平则明显升高。

医学免疫-学名词解释1.免疫(immunity) :即通常所指免除疫病(传染病)及抵抗多种疾病的发生。

2.固有免疫应答(innate immune response):机体在遇到病原后,首先并迅速起防护作用的。

3.适应性免疫应答(adaptive immune response):是指体内抗原特异性T/B淋巴细胞接受抗原刺激后,自身活化、增殖、分化为效应细胞,产生一系列生物学效应的全过程。

: 1.抗原(antigen):同时具有免疫原性和抗原性的物质2.半抗原(hapten):仅具备抗原性而不具备免疫原性的物质3.抗原决定基(antigen determinant):抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团4.表位(epitope):抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团5.胸腺依赖性抗原(thymus dependent antigen,TD-Ag):刺激B细胞产生抗体时依赖于T 细胞辅助的抗原6.胸腺非依赖性抗原(thymus independent antigen,TI-Ag):刺激机体产生抗体时无需T细胞的辅助7.异嗜性抗原(heterophilic antigen):一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原8.超抗原(superantigen,SAg):只需要极低浓度(1~10ng/ml)即可激活2%~20%T细胞克隆,产生极强的免疫应答1.抗体(antibody) :是介导体液免疫的重要效应分子,是B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白。

2.免疫球蛋白(Immunoglobulin Ig):具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白3.单克隆抗体(Monoclonal antibody,mAb):仅能合成及分泌抗单一抗原表位的特异性抗体4.ADCC(Antibody –dependent cell-mediatedcytotoxicity):具有杀伤活性的细胞通过对其表面表达的受体识别结合于靶抗原上的抗体,直接杀伤靶抗原5.调理作用(opsonization):人体内抗体和细菌表面的抗原结合,形成抗原抗体复合物,使补体激活。

一、名词解释(10*3=30)1、细胞骨架:细胞骨架(Cytoskeleton)是指存在于真核细胞质内的中的蛋白纤维网架体系。

包括狭义和广义的细胞骨架两种概念。

广义的细胞骨架包括:细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞外基质。

狭义的细胞骨架指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维。

2、应力纤维:应力纤维是真核细胞中广泛存在的微丝束结构,由大量平行排列的微丝组成,与细胞间或细胞与基质表面的粘着有密切关系,可能在细胞形态发生、细胞分化和组织的形成等方面具有重要作用。

3、细胞粘附分子:细胞粘附分子是细胞表面分子,多为糖蛋白,是一类介导细胞之间、细胞与细胞外基质之间粘附作用的膜表面糖蛋白。

4、细胞凋亡:细胞凋亡是多细胞有机体为调控机体发育,维护内环境稳定,由基因控制的细胞主动死亡的过程,是机体的一种基本生理机制,并贯穿于机体整个生命活动过程。

5、脂质体:是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的而制备的人工膜。

6、接触抑制:正常细胞在体外培养时表现为贴壁生长和汇合成单层后停止生长的特点,即接触抑制现象。

7、核仁组织区:位于染色体的次缢痕部位,是rRNA基因所在部位,与间期细胞核仁形成有关。

但并非所有的次缢痕都是NOR。

8、致癌因子:引起细胞癌变的因素,包括物理的,化学的,生物的因子。

9、核定位信号:亲核蛋白一般都含有特殊的氨基酸序列,这些内含的特殊短肽保证了整个蛋白质能够通过核孔复合体被转运到细胞核内。

这段具有“定向”“定位”作用的序列被命名为核定位序列或核定位信号。

10、半自主性细胞器:线粒体和叶绿体的生长和增殖是受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制,所以称为半自主性细胞器。

二、选择题(2*5=10)1、下列不属于第二信使的是()。

A、cAMPB、cGMPC、DGD、NO2、动物细胞间信息的直接传递主要是通过( )完成。

A、紧密连接B、间隙连接C、桥粒D、半桥粒3、中心粒的复制发生在(A )。

名词解释第一章绪论1.细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平上,以研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等为主要内容的一门学科。

2、显微结构:在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构,直径大于0.2微米3、亚显微结构:在电子显微镜中能够观察到的细胞分子水平以上的结构,直径小于0.2微米.第二章细胞基本知识概要1.细胞学:研究细胞形态、结构、功能和生活史的科学.2.细胞:由膜转围成的、能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体电基本的开矿结构和生理功能单位。

3.病毒:迄今发现的最小的、最简单的专性活细胞内寄生的非胞生物体,是仅由一种核酸(DNA或RNA)和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体。

4.原核细胞:没有由膜围成的明确的细胞核、体积小、结构简单、进化地位原始的细胞。

第四章细胞膜与细胞表面1.生物膜:把细胞所有膜相结构称为生物膜。

2.细胞外被:又称糖萼,细胞膜外表面覆盖的一层粘多糖物质,实际上是细胞表面与质膜中的蛋白或脂类分子共价结合的寡糖链,是膜正常的结构组分,对膜蛋白起保护作用,在细胞识别中起重要作用。

3.细胞连接:细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞膜相互联系、协同作用的重要组织方式,在结构上常包括质膜下、质膜及质膜外细胞间几个部分,对于维持组织的完整性非常重要,有的还具有细胞通讯作用。

4紧密连接:紧密连接是封闭连接的主要形式,普遍存在于脊椎动物体表及体内各种腔道和腺体上皮细胞之间。

是指相邻细胞质膜直接紧密地连接在一起,能阻止溶液中的分子特别是大分子沿着细胞间的缝隙渗入体内,维持细胞一个稳定的内环境。

5.间隙连接:是动物细胞间最普遍的细胞连接,是在相互接触的细胞之间建立的有孔道的连接结构,允许无机离子及水溶性小分子物质从中通过,从而沟通细胞达到代谢与功能的统一。

6.细胞粘附分子:细胞粘附分子是细胞表面分子,多为糖蛋白,是一类介导细胞之间、细胞与细胞外基质之间粘附作用的膜表面糖蛋白。

细胞黏附实验的原理细胞黏附是细胞生物学中一个重要的研究领域,它涉及到细胞的粘附、迁移和信号传导等过程。

细胞黏附实验是研究细胞黏附现象的常用方法之一,通过实验可以了解细胞与细胞外基质之间的相互作用及其调控机制。

细胞黏附实验通常包括以下步骤:细胞培养、细胞处理、细胞黏附检测和结果分析。

首先,需要将待研究的细胞种类进行培养,使其在培养皿中形成单层或多层细胞。

然后,可以对细胞进行处理,如添加特定的细胞外基质、药物或激素等,以模拟不同的生理或病理条件。

接下来,将处理后的细胞加入到含有培养基的培养皿中,让其与细胞外基质接触。

细胞黏附的时间可以根据需要进行调整,一般为数分钟至数小时。

完成细胞黏附后,可以通过多种方法检测细胞的黏附情况,如显微镜观察、细胞计数、细胞染色等。

最后,根据实验结果进行数据统计和分析,以得出相关结论。

细胞黏附实验的原理主要涉及到细胞外基质和细胞表面受体之间的相互作用。

细胞外基质是一种复杂的结构,由多种蛋白质和多糖组成,如胶原蛋白、纤维连接蛋白、透明质酸等。

细胞表面受体则是细胞膜上的一类蛋白质,可以与细胞外基质中的特定成分结合,从而介导细胞与细胞外基质之间的黏附。

细胞黏附实验的目的是探究细胞黏附的调控机制,其中一个重要的研究方向是研究细胞外基质和细胞表面受体之间的特异性结合。

通过改变细胞外基质的成分或细胞表面受体的表达水平,可以研究细胞黏附的变化。

此外,还可以利用特定的抗体或药物来阻断或激活细胞外基质和细胞表面受体之间的相互作用,以研究其对细胞黏附的影响。

细胞黏附实验的结果可以提供重要的信息,如细胞黏附能力的差异、细胞黏附对细胞迁移和生长的影响等。

通过这些实验结果,可以进一步研究和解析细胞黏附过程中的分子机制,以及其在生物学和疾病发展中的重要作用。

细胞黏附实验是细胞生物学中一项重要的研究方法,通过模拟生理或病理条件,探究细胞与细胞外基质之间的黏附现象。

通过改变细胞外基质成分、细胞表面受体的表达或使用特定的抗体或药物,可以研究细胞黏附的调控机制。