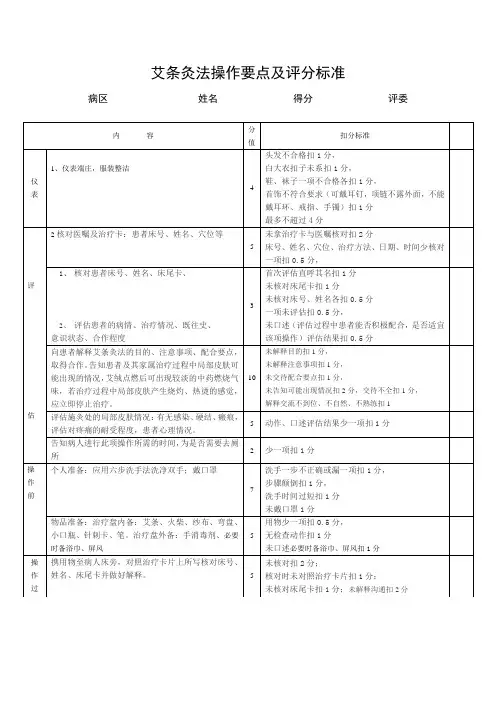

艾灸(随身灸)操作流程及评分标准

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:1

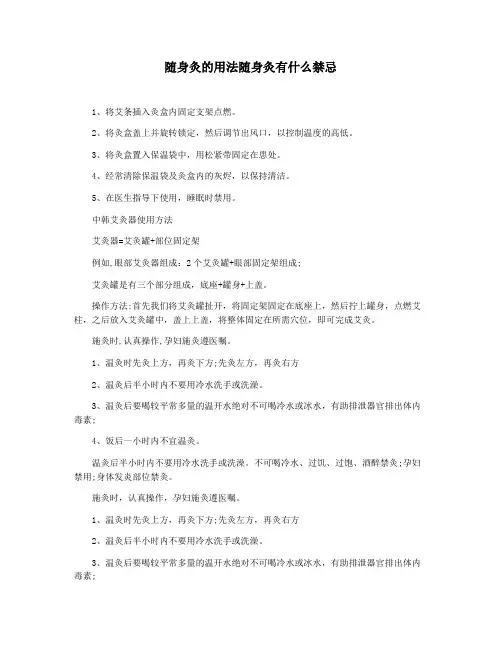

随身灸的用法随身灸有什么禁忌1、将艾条插入灸盒内固定支架点燃。

2、将灸盒盖上并旋转锁定,然后调节出风口,以控制温度的高低。

3、将灸盒置入保温袋中,用松紧带固定在患处。

4、经常清除保温袋及灸盒内的灰烬,以保持清洁。

5、在医生指导下使用,睡眠时禁用。

中韩艾灸器使用方法艾灸器=艾灸罐+部位固定架例如,眼部艾灸器组成:2个艾灸罐+眼部固定架组成;艾灸罐是有三个部分组成,底座+罐身+上盖。

操作方法:首先我们将艾灸罐扯开,将固定架固定在底座上,然后拧上罐身,点燃艾柱,之后放入艾灸罐中,盖上上盖,将整体固定在所需穴位,即可完成艾灸。

施灸时,认真操作,孕妇施灸遵医嘱。

1、温灸时先灸上方,再灸下方;先灸左方,再灸右方2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。

3、温灸后要喝较平常多量的温开水绝对不可喝冷水或冰水,有助排泄器官排出体内毒素;4、饭后一小时内不宜温灸。

温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。

不可喝冷水、过饥、过饱、酒醉禁灸;孕妇禁用;身体发炎部位禁灸。

施灸时,认真操作,孕妇施灸遵医嘱。

1、温灸时先灸上方,再灸下方;先灸左方,再灸右方2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。

3、温灸后要喝较平常多量的温开水绝对不可喝冷水或冰水,有助排泄器官排出体内毒素;4、饭后一小时内不宜温灸。

竹制四孔灸盒使用说明:1、顶管:适用于粗细不同的艾条不要随意旋动。

2、盒架:是灸架的主体,既便于清除灰烬又利于通风燃烧。

3、防护网:位于底部,是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。

4、底袢:用以勾住橡皮带,将艾灸架固定在灸处用。

位于架子底部两侧。

5、橡皮带:套住底袢,固定支架用。

随身灸有什么禁忌感谢您的阅读,祝您生活愉快。

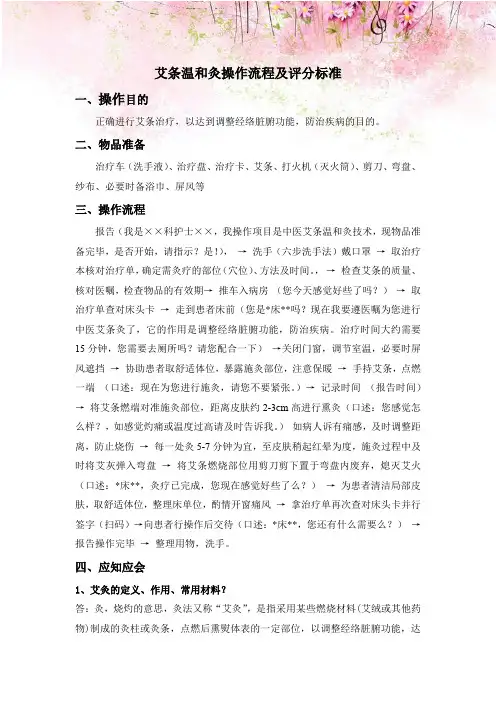

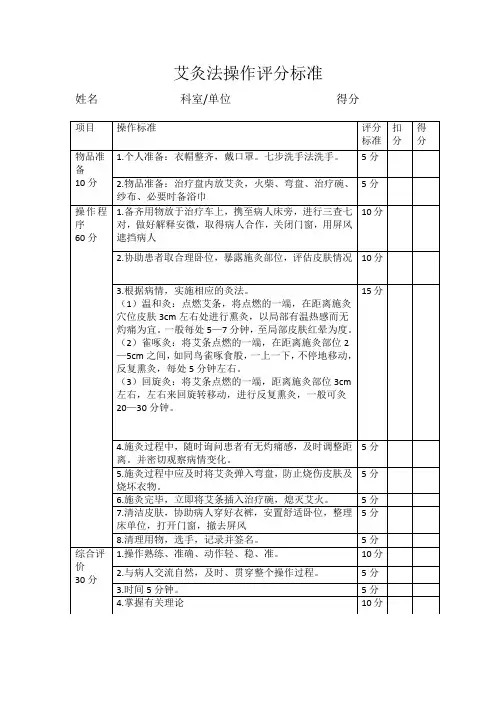

艾条温和灸操作流程及评分标准一、操作目的正确进行艾条治疗,以达到调整经络脏腑功能,防治疾病的目的。

二、物品准备治疗车(洗手液)、治疗盘、治疗卡、艾条、打火机(灭火筒)、剪刀、弯盘、纱布、必要时备浴巾、屏风等三、操作流程报告(我是××科护士××,我操作项目是中医艾条温和灸技术,现物品准备完毕,是否开始,请指示?是!),→洗手(六步洗手法)戴口罩→取治疗本核对治疗单,确定需灸疗的部位(穴位)、方法及时间。

,→检查艾条的质量、核对医嘱,检查物品的有效期→推车入病房(您今天感觉好些了吗?)→取治疗单查对床头卡→走到患者床前(您是*床**吗?现在我要遵医嘱为您进行中医艾条灸了,它的作用是调整经络脏腑功能,防治疾病。

治疗时间大约需要15分钟,您需要去厕所吗?请您配合一下)→关闭门窗,调节室温,必要时屏风遮挡→协助患者取舒适体位,暴露施灸部位,注意保暖→手持艾条,点燃一端(口述:现在为您进行施灸,请您不要紧张。

)→记录时间(报告时间)→将艾条燃端对准施灸部位,距离皮肤约2-3cm高进行熏灸(口述:您感觉怎么样?,如感觉灼痛或温度过高请及时告诉我。

)如病人诉有痛感,及时调整距离,防止烧伤→每一处灸5-7分钟为宜,至皮肤稍起红晕为度,施灸过程中及时将艾灰弹入弯盘→将艾条燃烧部位用剪刀剪下置于弯盘内废弃,熄灭艾火(口述:*床**,灸疗已完成,您现在感觉好些了么?)→为患者清洁局部皮肤,取舒适体位,整理床单位,酌情开窗痛风→拿治疗单再次查对床头卡并行签字(扫码)→向患者行操作后交待(口述:*床**,您还有什么需要么?)→报告操作完毕→整理用物,洗手。

四、应知应会1、艾灸的定义、作用、常用材料?答:灸,烧灼的意思,灸法又称“艾灸”,是指采用某些燃烧材料(艾绒或其他药物)制成的灸柱或灸条,点燃后熏熨体表的一定部位,以调整经络脏腑功能,达到防治疾病的一种方法。

灸用的材料施灸的原料很多,但以艾叶为主,其气味芳香,辛温味苦,容易燃烧,火力温和。

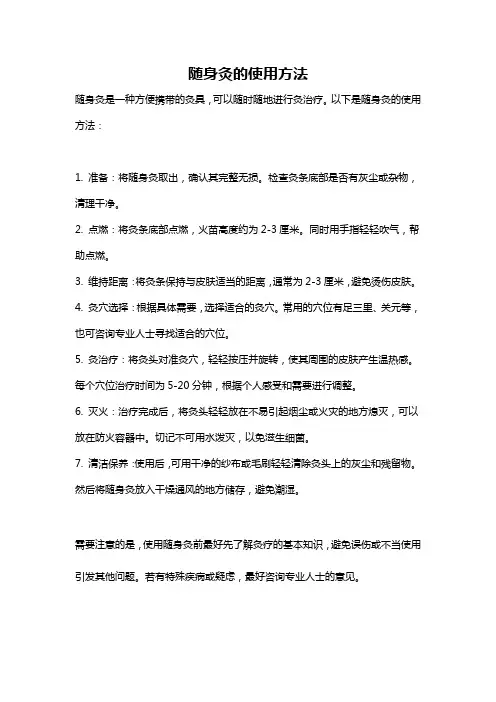

随身灸的使用方法

随身灸是一种方便携带的灸具,可以随时随地进行灸治疗。

以下是随身灸的使用方法:

1. 准备:将随身灸取出,确认其完整无损。

检查灸条底部是否有灰尘或杂物,清理干净。

2. 点燃:将灸条底部点燃,火苗高度约为2-3厘米。

同时用手指轻轻吹气,帮助点燃。

3. 维持距离:将灸条保持与皮肤适当的距离,通常为2-3厘米,避免烫伤皮肤。

4. 灸穴选择:根据具体需要,选择适合的灸穴。

常用的穴位有足三里、关元等,也可咨询专业人士寻找适合的穴位。

5. 灸治疗:将灸头对准灸穴,轻轻按压并旋转,使其周围的皮肤产生温热感。

每个穴位治疗时间为5-20分钟,根据个人感受和需要进行调整。

6. 灭火:治疗完成后,将灸头轻轻放在不易引起烟尘或火灾的地方熄灭,可以放在防火容器中。

切记不可用水泼灭,以免滋生细菌。

7. 清洁保养:使用后,可用干净的纱布或毛刷轻轻清除灸头上的灰尘和残留物。

然后将随身灸放入干燥通风的地方储存,避免潮湿。

需要注意的是,使用随身灸前最好先了解灸疗的基本知识,避免误伤或不当使用引发其他问题。

若有特殊疾病或疑虑,最好咨询专业人士的意见。

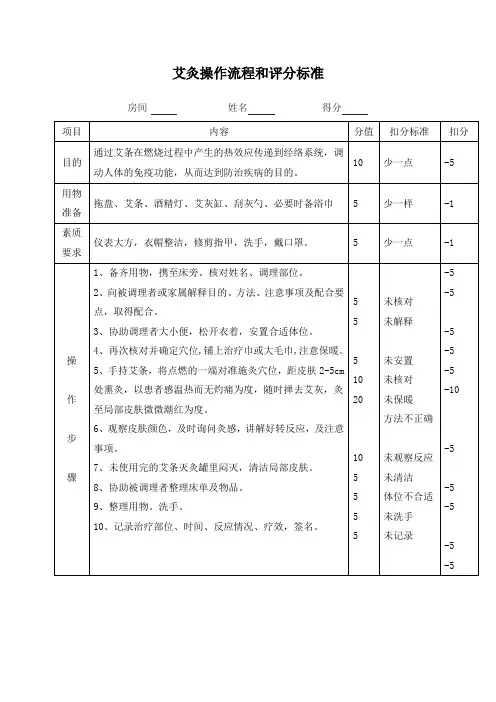

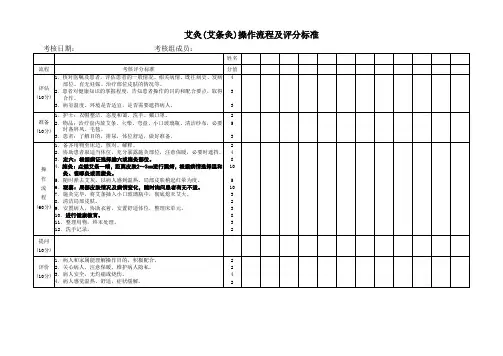

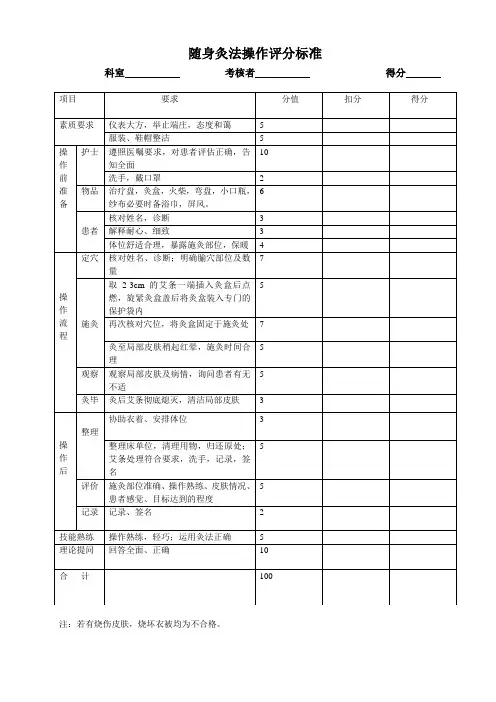

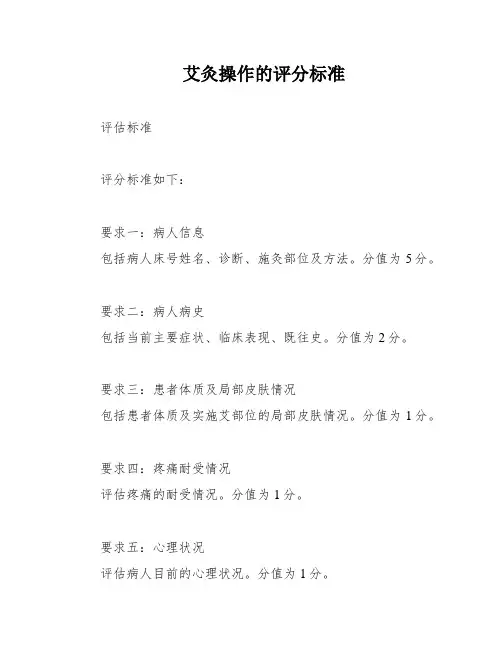

艾灸操作的评分标准评估标准评分标准如下:要求一:病人信息包括病人床号姓名、诊断、施灸部位及方法。

分值为5分。

要求二:病人病史包括当前主要症状、临床表现、既往史。

分值为2分。

要求三:患者体质及局部皮肤情况包括患者体质及实施艾部位的局部皮肤情况。

分值为1分。

要求四:疼痛耐受情况评估疼痛的耐受情况。

分值为1分。

要求五:心理状况评估病人目前的心理状况。

分值为1分。

要求六:治疗过程中的注意事项包括治疗过程中局部可能出现水泡、烫伤的情况,以及艾绒点燃后可能出现较淡的中药燃烧的气味。

分值为2分。

要求七:专业素质包括仪表、语言、举止合乎专业要求,洗手、戴口罩,物品准备齐全,放置合理,解释清楚、明了,病人体位舒适。

分值为2分。

要求八:施灸技术包括按医嘱选穴部位准确,艾莊大小合适无松散,点火安全无灼伤皮肤或烧坏衣物,施艾方法正确合乎要求,艾灰无散落在皮肤上,掌握施灸时间、温度、皮肤充血起红晕为度,结束工作。

分值为10分。

要求九:整理工作包括整理病人床单位、清点用物并分类处理、消毒手后记录并签名。

分值为10分。

总分为50分。

评估艾灸疗法操作的标准如下:1.病人信息:包括病人床号姓名、诊断、施灸部位及方法。

分值为5分。

2.病人病史:包括当前主要症状、临床表现、既往史。

分值为2分。

3.患者体质及局部皮肤情况:评估患者体质及实施艾部位的局部皮肤情况。

分值为1分。

4.疼痛耐受情况:评估疼痛的耐受情况。

分值为1分。

5.心理状况:评估病人目前的心理状况。

分值为1分。

6.治疗过程中的注意事项:包括治疗过程中局部可能出现水泡、烫伤的情况,以及艾绒点燃后可能出现较淡的中药燃烧的气味。

分值为2分。

7.专业素质:包括仪表、语言、举止合乎专业要求,洗手、戴口罩,物品准备齐全,放置合理,解释清楚、明了,病人体位舒适。

分值为2分。

8.施灸技术:包括按医嘱选穴部位准确,艾莊大小合适无松散,点火安全无灼伤皮肤或烧坏衣物,施艾方法正确合乎要求,艾灰无散落在皮肤上,掌握施灸时间、温度、皮肤充血起红晕为度,结束工作。

艾条温和灸操作流程及评分标准一、操作目的正确进行艾条治疗,以达到调整经络脏腑功能,防治疾病的目的。

二、物品准备治疗车(洗手液)、治疗盘、治疗卡、艾条、打火机(灭火筒)、剪刀、弯盘、纱布、必要时备浴巾、屏风等三、操作流程报告(我是××科护士××,我操作项目是中医艾条温和灸技术,现物品准备完毕,是否开始,请指示?是!),→ 洗手(六步洗手法)戴口罩→ 取治疗本核对治疗单,确定需灸疗的部位(穴位)、方法及时间。

,→ 检查艾条的质量、核对医嘱,检查物品的有效期→ 推车入病房(您今天感觉好些了吗?)→ 取治疗单查对床头卡→ 走到患者床前(您是*床** 吗?现在我要遵医嘱为您进行中医艾条灸了,它的作用是调整经络脏腑功能,防治疾病。

治疗时间大约需要15 分钟,您需要去厕所吗?请您配合一下)→关闭门窗,调节室温,必要时屏风遮挡→ 协助患者取舒适体位,暴露施灸部位,注意保暖→ 手持艾条,点燃一端(口述:现在为您进行施灸,请您不要紧张。

)→ 记录时间(报告时间)→ 将艾条燃端对准施灸部位,距离皮肤约2-3cm 高进行熏灸(口述:您感觉怎么样?,如感觉灼痛或温度过高请及时告诉我。

)如病人诉有痛感,及时调整距离,防止烧伤→ 每一处灸5-7 分钟为宜,至皮肤稍起红晕为度,施灸过程中及时将艾灰弹入弯盘→ 将艾条燃烧部位用剪刀剪下置于弯盘内废弃,熄灭艾火(口述:*床** ,灸疗已完成,您现在感觉好些了么?)→ 为患者清洁局部皮肤,取舒适体位,整理床单位,酌情开窗痛风→ 拿治疗单再次查对床头卡并行签字(扫码)→向患者行操作后交待(口述:*床** ,您还有什么需要么?)→ 报告操作完毕→ 整理用物,洗手。

四、应知应会1、艾灸的定义、作用、常用材料?答:灸,烧灼的意思,灸法又称“艾灸” ,是指采用某些燃烧材料(艾绒或其他药物)制成的灸柱或灸条,点燃后熏熨体表的一定部位,以调整经络脏腑功能,达到防治疾病的一种方法。

中特艾灸操作流程用纯净的艾绒(或加入中药卷成圆柱形的艾卷,点燃后在穴位表面熏烤的一种技术操作.1.评估1.1当前主要症状、临床表现及既往史1.2患者的体质及艾条施灸处的皮肤情况。

1.3对疼痛的耐受程度。

1.4心理状况2、目标2.1..遵医嘱选择穴位,解除或缓解各种虚寒性病症的临床症状.2.2通过运用温通经络、调和气、消肿散结、祛湿散寒、回阳救逆等法,以达到防病保健、治病强身的目的.3、禁忌症3.1凡属热证或阴虚发热者,不宜施灸。

3.2颜面部、大血管处、孕妇腹部及腰骶部不宜施灸.4.告知4.1治疗过程中局部皮肤可能出现烫伤等情况.4.2艾绒点燃后可出现较淡的中药燃烧气味.4.3治疗过程中局部皮肤产生烧灼、热烫的感觉,应立即停止治疗.4.4治疗过程中局部皮肤可能出现水疱.5.物品准备治疗盘、艾条、火柴、弯盘、小口瓶,必要时备浴巾、屏风等.6.操作程序6.1备齐用物,携至床旁,做好解释,核对医嘱。

6.2取合理体位,暴露施灸部位,注意保暖.6.3施灸部位,宜先上后下,先灸头顶、胸背,后灸腹部、四肢.6.4遵医嘱在施灸过程中,随时询问患者有无灼痛感,调整距离,防止烫伤。

观察病情变化及有无不适.6.5施灸中应及时将艾灰弹入弯盘,防止灼伤皮肤.6.6施灸完毕,立即将艾条插入小口瓶,熄灭艾火。

6.7清洁局部皮肤,协助患者衣着,安置舒适卧位,酌情开窗通风.6.8清理用物,做好记录并签名.7.护理及注意事项施灸后局部皮肤出现微红灼热,属于正常现象。

如灸后出现小水泡时,无需处理,可自行吸收。

如水泡较大时,可用无菌注射器抽去疱内液体,覆盖消毒纱布,保持干燥,防止感染.4/ 1艾条灸操作流程图主要临床表现、既往史、艾条施←灸部位的皮肤情况、对疼痛的耐评估受程度、心理状况等↓治疗盘、艾条、火柴、弯盘、→小口瓶、必要时备浴巾,屏物品准备风等↓核对姓名、诊断、解释,合理患者准备←体位,松解衣着,暴露施灸部位,注意保暖↓遵医嘱核确定施灸部位→及施灸方法定穴手持艾条,将点燃的一端对准施灸穴位,使患者感到温热但无灼施灸痛为度。

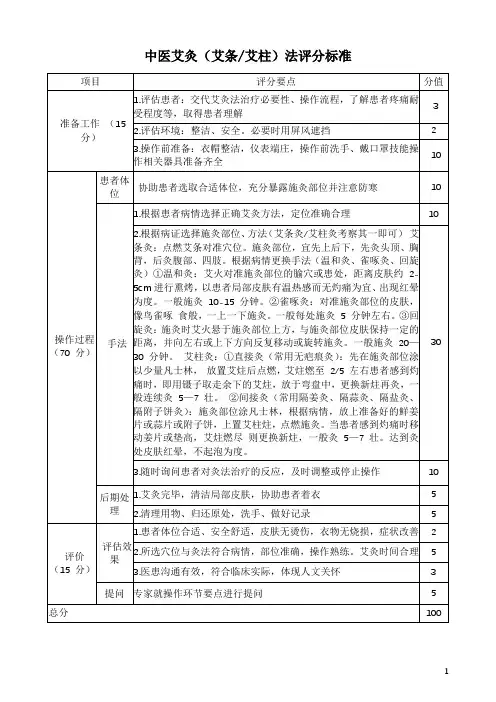

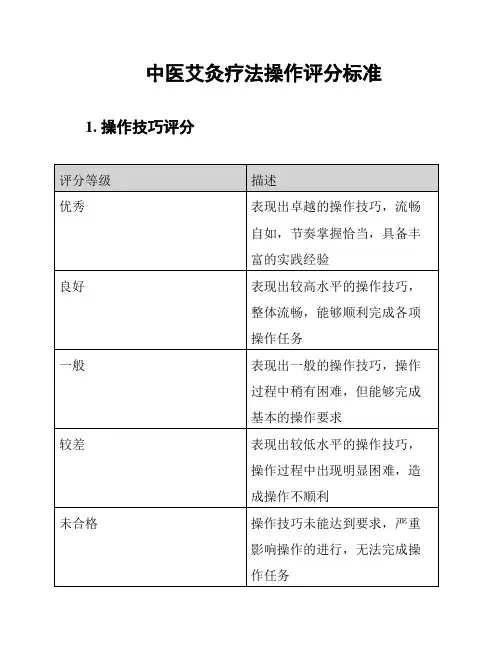

中医艾灸法操作评分标准

简介

本评分标准旨在评估中医艾灸法操作的技术水平和专业能力。

通过对操作过程进行评分,可以客观地评价中医艾灸师的技能和表现,提供有针对性的改进建议。

评分标准

操作流程(30分)

- 操作步骤是否合理、清晰(10分)

- 操作顺序是否正确、连贯(10分)

- 操作是否具备逻辑性和条理性(10分)

艾灸手法(30分)

- 使用艾条的手法是否正确(15分)

- 艾灸器具使用是否娴熟(15分)

灸后疗护(20分)

- 对灸后局部进行疗护是否得当(10分)

- 提供给患者的健康指导是否准确(10分)

专业知识(20分)

- 对中医艾灸理论的掌握程度(10分)

- 对相关病症的认知和临床应用能力(10分)

沟通和服务态度(20分)

- 与患者之间的沟通是否顺畅、有效(10分)

- 对患者需求的积极响应和关心(10分)

总分计算

各项评分按权重计算,将各项得分相加得到最终评分。

结论

中医艾灸法操作评分标准旨在促进中医艾灸师的专业发展和提高服务质量。

通过定量评估操作技术和专业能力,可以为中医艾灸师提供改进的方向和机会,从而更好地满足患者的需求和期望。