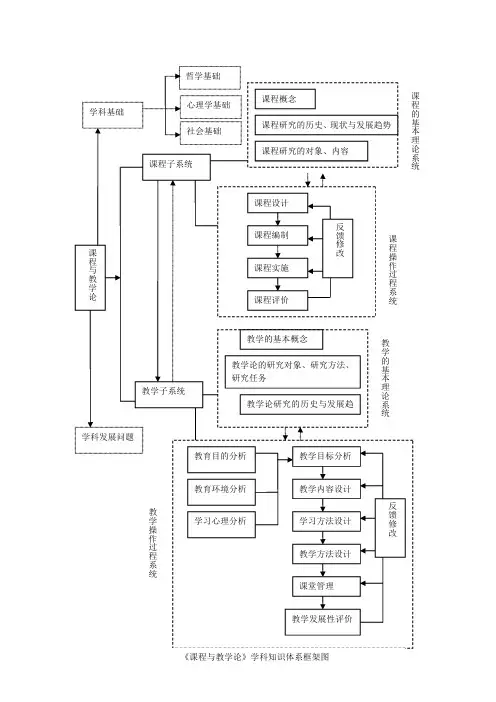

课程与教学系统结构

- 格式:ppt

- 大小:797.50 KB

- 文档页数:23

《课程与教学论》内容框架信息学院现代教育技术10级王俊10420114001一、课程与教学论概念(一)课程的涵义课程标准是指导学校教育和教学工作的指导性文件。

它具有确保国家地方和学校一定的教育水准,为国民提供接受同一水准的教育机会的功能。

在现代世界,一个国家对学校的课程和教学全无统一的要求和标准,也没有统一的检查、考核和评价制度,就很难保证学校教育的基本质量,确保公民基本素质的普遍提高。

目前,从世界范围看,课程标准的层级分为三种形式:即国家统一课程标准、地方课程标准和学校课程标准。

各国因政治制度和教育制度的不同其标准形式具有一定差异。

1.课程的三种涵义(1)课程作为学科(2)课程作为目标或计划(3)课程作为学习者的经验或体验(二)教学的涵义教学是教师与学生以课堂为主要渠道的交往过程,是教师的教与学生的学的统一活动。

二、课程开发与教学设计的基本模式(一)课程开发的基本模式1.目标模式目标模式(the objectives model)是以目标为课程开发的基础和核心,围绕课程目标的确定及其实现、评价而进行课程开发的模式。

2.过程模式过程模式(a process model)是由英国著名课程论专家斯腾豪斯(L.Stenhouse)系统确立起来的。

斯腾豪斯对过程模式的建构是从对“泰勒原理”的批判开始的。

斯腾豪斯从一个课程设计者的视角对“泰勒原理”进行了详尽而透彻的分析与批判,客观地指出了其贡献于局限。

在此基础上,斯腾豪斯建立起其过程模式的理论框架。

(二)教学设计的基本模式1.认知取向的教学设计模式认知取向的教学设计模式是建立在认知心理学的理论基础之上的。

2.行为取向的教学设计模式行为取向的教学设计模式是建立在行为心理学的理论基础之上的。

3.人格取向的教学设计模式人格取向的教学设计模式是建立在人本心理学的理论基础之上的。

三、课程与教学的目标(一)课程与教学目标的含义教育目的是指教育的总体方向,它所体现的是普遍的、总体的、终极的教育价值。

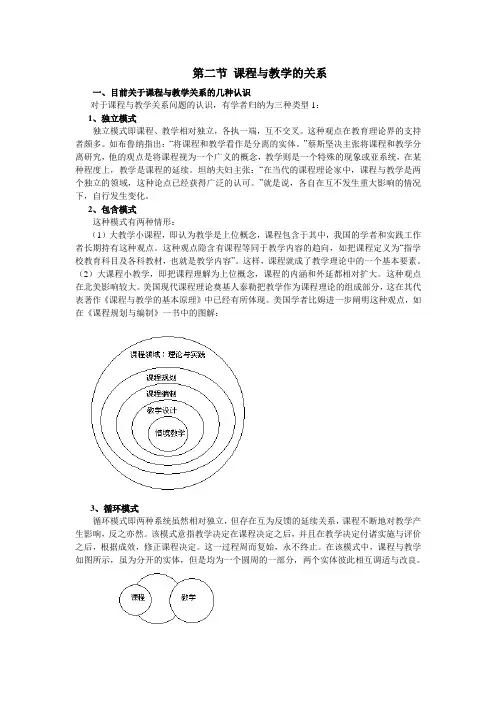

第二节课程与教学的关系一、目前关于课程与教学关系的几种认识对于课程与教学关系问题的认识,有学者归纳为三种类型1:1、独立模式独立模式即课程、教学相对独立,各执一端,互不交叉。

这种观点在教育理论界的支持者颇多。

如布鲁纳指出:“将课程和教学看作是分离的实体。

”蔡斯坚决主张将课程和教学分离研究,他的观点是将课程视为一个广义的概念,教学则是一个特殊的现象或亚系统,在某种程度上,教学是课程的延续。

坦纳夫妇主张:“在当代的课程理论家中,课程与教学是两个独立的领域,这种论点已经获得广泛的认可。

”就是说,各自在互不发生重大影响的情况下,自行发生变化。

2、包含模式这种模式有两种情形:(1)大教学小课程,即认为教学是上位概念,课程包含于其中,我国的学者和实践工作者长期持有这种观点。

这种观点隐含有课程等同于教学内容的趋向,如把课程定义为“指学校教育科目及各科教材,也就是教学内容”。

这样,课程就成了教学理论中的一个基本要素。

(2)大课程小教学,即把课程理解为上位概念,课程的内涵和外延都相对扩大。

这种观点在北美影响较大。

美国现代课程理论奠基人泰勒把教学作为课程理论的组成部分,这在其代表著作《课程与教学的基本原理》中已经有所体现。

美国学者比姆进一步阐明这种观点,如在《课程规划与编制》一书中的图解:3、循环模式循环模式即两种系统虽然相对独立,但存在互为反馈的延续关系,课程不断地对教学产生影响,反之亦然。

该模式意指教学决定在课程决定之后,并且在教学决定付诸实施与评价之后,根据成效,修正课程决定。

这一过程周而复始,永不终止。

在该模式中,课程与教学如图所示,虽为分开的实体,但是均为一个圆周的一部分,两个实体彼此相互调适与改良。

独立模式将课程与教学相互独立并分离,容易产生一种误导,出现教学研究与课程研究相互独立、相互脱离,教学实践与课程实践相互独立、相互脱离,最终给课程理论和教学理论、课程事业和教学事业的健康发展,带来严重的负面影响。

中国特色社会主义课程(一)课程内容体系结构及组织方式整个课程的内容设计围绕一个主题(中国化的马克思主义)、一条主线(马克思主义中国化)、一个重点(中国特色社会主义)而展开。

第一部分:总论克思主义中国化的历史进程及两次历史飞跃和三大理论成果;中国共产党的思想路线,对应学时:10(其中,讨论2学时);第二部分:中国特色的革命理论与实践(对应学时10,讨论2学时)①新民主主义革命理论与实践②社会主义改造理论与实践第三部分:中国特色社会主义理论与实践(对应学时44,讨论4学时)①中国特色社会主义的三个基本理论与实践:社会主义本质论、社会主义初级阶段论和社会主义改革开放理论②中国特色社会主义的总体布局:中国特色社会主义经济、文化、政治、和谐社会、外交、“一国两制”构想、依靠力量和领导核心(二)实践性教学的设计思想与效果要提高教学效果,实践教学是一个重要的环节,也是教育部对课程教学的要求。

由于本门课程是针对全体本、专生的公共必修课,在实践教学方面有一定的限制。

这方面我们有过一些探索,并取得了一些好的经验。

在吸取以往实践教学经验的基础上,我们针对2006年秋季入学的新生开展了强化实践教学的探索性实践。

当然,要实现这一点,离不开教务处与学校政策的支持和硬件的保障。

我们的设计思想是:要有四分之一的时间拿来开展实践教学,并且根据学校实际和现有的条件来规划实践教学。

在此指导思想下,我们已经开展和即将开展的主要实践教学活动有:(1)改变“满堂灌”式的教学模式,以各种方式激发学生的参与热情改变那种“一支笔、一张嘴、从头讲到尾”的灌输式教育,强调启发,注重学生参与。

在把握课程精髓的前提下,尽量缩小教师讲课时间,把时间留给学生。

把教师讲授与学生看录相资料、读原著、学生上台讲专题、演讲、小组讨论、写有针对性的论文、带着课堂教学的问题进行社会调查等结合起来。

较好地调动了学生学习本门课的兴趣与热情,收到了较好的效果。

(2)在教学过程中鼓励学生听各种专题报告各种形式的报告和英模报告,是学生了解世界、了解社会的一个重要窗口,是学生接受马克思主义教育的常新的教材。

中国特色社会主义课程(一)课程内容体系结构及组织方式整个课程的内容设计围绕一个主题(中国化的马克思主义)、一条主线(马克思主义中国化)、一个重点(中国特色社会主义)而展开。

第一部分:总论克思主义中国化的历史进程及两次历史飞跃和三大理论成果;中国共产党的思想路线,对应学时:10(其中,讨论2学时);第二部分:中国特色的革命理论与实践(对应学时10,讨论2学时)①新民主主义革命理论与实践②社会主义改造理论与实践第三部分:中国特色社会主义理论与实践(对应学时44,讨论4学时)①中国特色社会主义的三个基本理论与实践:社会主义本质论、社会主义初级阶段论和社会主义改革开放理论②中国特色社会主义的总体布局:中国特色社会主义经济、文化、政治、和谐社会、外交、“一国两制”构想、依靠力量和领导核心(二)实践性教学的设计思想与效果要提高教学效果,实践教学是一个重要的环节,也是教育部对课程教学的要求。

由于本门课程是针对全体本、专生的公共必修课,在实践教学方面有一定的限制。

这方面我们有过一些探索,并取得了一些好的经验。

在吸取以往实践教学经验的基础上,我们针对2006年秋季入学的新生开展了强化实践教学的探索性实践。

当然,要实现这一点,离不开教务处与学校政策的支持和硬件的保障。

我们的设计思想是:要有四分之一的时间拿来开展实践教学,并且根据学校实际和现有的条件来规划实践教学。

在此指导思想下,我们已经开展和即将开展的主要实践教学活动有:(1)改变“满堂灌”式的教学模式,以各种方式激发学生的参与热情改变那种“一支笔、一张嘴、从头讲到尾”的灌输式教育,强调启发,注重学生参与。

在把握课程精髓的前提下,尽量缩小教师讲课时间,把时间留给学生。

把教师讲授与学生看录相资料、读原著、学生上台讲专题、演讲、小组讨论、写有针对性的论文、带着课堂教学的问题进行社会调查等结合起来。

较好地调动了学生学习本门课的兴趣与热情,收到了较好的效果。

(2)在教学过程中鼓励学生听各种专题报告各种形式的报告和英模报告,是学生了解世界、了解社会的一个重要窗口,是学生接受马克思主义教育的常新的教材。

课程与教学的关系(一)大教学论观就是“将课程作为教学内容,课程论作为教学论的一部分”。

这一认识的突出代表是原苏联的一些教育学著作。

自凯洛夫时代始至20世纪80年代,课程就一直被作为教学内容来谈,而作为教育科学的一个相对独立部分的教学论便担负起研究教育过程的概念和本质、教学原则、教学内容、教学方法和组织等基本问题的任务。

我国长期受前苏联这种教育学模式的影响,至今未引起根本性的变化。

(二)大课程论观就是教学是课程的一部分,对教学的研究是课程论的重要组成部分。

这种认识源于英美教育文献对“课程”与“教学”的交互使用。

像泰勒(R.W.Tyler)等知名学者都是把教学作为课程的一部分来对待的。

哈利.布朗迪(HarryBroudy)和蔡斯(RobertS.Zais)也认为课程这一概念更为广义,是母系统,教学是子系统。

在我国也有学者持此观点。

认为课程作为一种客观存在与教学是不能分离的。

其“本质上是一种教育进程,而作为教育进程则包含了教学过程。

”“课程的属性和类型是多方面的,包含了学科课程与活动课程、显在课程与隐蔽课程,也就包含了课堂教学与课外教学、模仿教学与陶冶教学。

教师也是课程研制者,从而构建课程包含教学的主体机制。

”课程论已经形成了一个庞大的学科体系,这个体系已经初步构建起了比较清晰的层次和系统结构。

这个体系的基本结构把大课程论分为课程论、教学论、分支课程论、分支教学论和教育技术学等五个下位学科,每个下位学科又包含着大量的次下位学科。

(三)一体化论认为课程论与教学论是密不可分的,不能孤立地存在,必须把它们综合起来进行整体性研究。

例如英国的斯滕豪斯(L.Stenhouse)的过程模式强调课程与教学过程中的一系列相互作用。

瑞典的伦德格伦(U.Lvadgren)也是从课程与教学之间的系统化联系的角度来界定课程理论的。

因为课程与教学之间的分裂状态在学校或课程教学实践中必然被打破。

所以,应把课程与教学综合成一个问题而不是把它们分成孤立的问题来进行研究。

第一章概述:课程(论)与教学(论)的关系一、“大教学论”的传统现代教育学的创始人夸美纽斯通过办学实践,升华出了有代表性的“泛智教育理论”,包括世俗的教育目的论、百科全书课程论和艺术性教学论。

他将自己的教育理论整理成系统的文字著作,于1632年出版了标志着教育学诞生的《大教学论》。

在该书中,夸美纽斯系统地论述了教育目的,学校性质和结构,教育原则和方法,课程教材内容与组织等问题,建立起了“大教学论”体系。

这样的体系流播于世,形成了作为历史渊源的“教学包含课程、教学论包括课程论”的历史悠久的传统观念。

二、国外的四种模式1.包含模式:教学(论)包含课程(论)模式、课程(论)包含教学(论)模式图1.1C表征了包含模式,它有两个变式,一是课程包含了教学,课程论包含了教学论,二是教学包含了课程,教学论包含了课程论。

相互依赖,是这一模式揭示的课程与教学、课程论与教学论关系的根本特征。

其次,它们之间还有相互归属的关系。

模式C—a表示,课程与课程论是教学与教学论的一个子系统;模式C—b则相反,表示教学与教学论是课程与课程论的一个子系统。

2.二元独立模式图1.1A表征了二元独立模式。

课程和课程论独居其位,教学与教学论也一样,两者没有“接触”,相互之间存在巨大的“鸿沟”。

课程与教学之间、课程论与教学论之间是彼此独立,互不依赖的。

这样的话,教师指导下的课堂里发生的事与人们计划好的课堂里应该发生的事之间毫无关系。

课程规划者,忽视了教师,反过来也被教师所忽视。

课程研究与它们在学校中的教学实际应用分离开了,两者就会独自变化而互不影响。

3.相互交叉模式图1.1B表征了相互交叉模式,即教学包含课程一部分,教学论包含课程论的一部分,相应地课程也包含了教学一部分,课程论也包含了教学论的一部分。

当站在教育系统的角度来看待课程与教学、课程论与教学论时,它们就是平等而相互交叉的了。

4.二元循环联系模式图1.1D表征二元循环联系模式,突出了课程与教学、课程论与教学论之间相互作用和影响的关系。

知识碎片化课程多元化与教学系统化的探讨【摘要】知识碎片化是当今信息化社会的产物,课程多元化和教学系统化是在这种背景下诞生的教育改革理念。

本文首先介绍了知识碎片化的概念和特点,分析了课程多元化的重要性以及教学系统化的意义。

探讨了知识碎片化对教学的影响,并提出了多元化课程与教学系统化的整合方式。

结合当前教育现状,提出了建议和展望,强调了课程设计和教学方法的创新与优化。

总结指出,知识碎片化的发展趋势必将对教学方式和教学内容的变革产生深远影响,因此教育者需要不断更新教学理念,完善教学体系,以适应时代的需求和发展的趋势。

【关键词】知识碎片化、课程多元化、教学系统化、教学影响、整合、建议、展望、总结、讨论。

1. 引言1.1 背景介绍现代社会随着科技的飞速发展,信息传播的速度和范围不断扩大,知识碎片化现象日益突出。

学习者往往在海量的碎片化知识面前感到困惑和迷茫,传统的教学模式已经无法满足学习者的需求。

对于如何有效整合知识碎片化、实施多元化课程和构建系统化教学模式成为一项重要课题。

在这样的背景下,本文将探讨知识碎片化课程多元化与教学系统化的问题,分析知识碎片化的概念和特点,阐述课程多元化的重要性,探讨教学系统化的意义,分析知识碎片化对教学的影响,并就多元化课程与教学系统化的整合提出建议。

通过这些讨论,我们希望能够为教育领域的发展和改革提供一些启示和帮助,使教育更加贴近学习者的需求,更加高效地传授知识,促进学生全面发展和自主学习能力的培养。

1.2 问题提出在当今社会,随着信息技术的快速发展和知识的爆炸式增长,人们接触到的信息越来越碎片化。

知识碎片化现象已经成为一个普遍存在的问题,尤其在教育领域中备受关注。

教育者们在教学过程中如何处理这一问题,如何实现知识的系统化传授和课程的多元化设计,成为当前教育界亟待解决的难题。

随着社会对人才需求的不断提高,传统的教育模式已经不能完全适应现代社会的需求。

知识碎片化对教学带来了新的挑战,如何让学生真正掌握全面系统的知识,如何让课程能够满足不同学生的需求,这些都需要教育者们深入思考和探讨。