常耀信《美国文学简史》(第3版)笔记和考研真题详解(9-14章)【圣才出品】

- 格式:pdf

- 大小:9.33 MB

- 文档页数:98

第4章17世纪文学4.1 复习笔记一、历史背景1.社会状况17世纪的欧洲历史舞台,揭开了近代史的帷幕。

但是在英、法两国之外,欧洲的封建势力却加强了它的反动统治,以西班牙和意大利为害尤甚。

17世纪天主教反动势力的猖獗,给欧洲的思想界和文化界带来了严重的后果。

而出现在17世纪欧洲文学史上的新现象是巴罗克风格和古典主义的兴起。

2.巴罗克文学(1)巴罗克文学于17世纪初期从意大利、西班牙兴起,后来流传到英、法等国。

“巴罗克”原是葡萄牙语,是珍奇和奇妙的意思。

在文学上是指夸张、繁艳的藻饰,花团锦簇的风格。

巴罗克风格文学惯用的主题是宗教的狂热,人类在上帝的残酷威严面前无能为力;常用极端混乱、支离破碎的形式,表现悲剧性的沮丧;用夸张、雕琢的词藻,冷僻的典故,谜语似的词汇来玩弄风雅。

(2)意大利巴罗克文学的代表马里诺以诗句轻松简练、韵律铿锵著称,以夸饰的词句散布人生的悲哀情绪。

西班牙巴罗克文学的代表贡哥拉提倡一种与晦涩思想结合的华丽雕琢的诗歌语言。

在英国以神秘主义诗人约翰·多恩为代表,他把神秘的宗教情绪和色情、好战等内容交织在一起。

卡尔德隆的《人生如梦》为西欧巴罗克文学的代表作品。

17世纪的德国比较杰出的作品是格里美尔斯豪森的《痴儿西木传》。

(3)巴罗克文学的影响很广,17世纪最杰出的法、英大作家如高乃依、拉辛、弥尔顿、马维尔等人的作品中也有巴罗克的痕迹。

3.古典主义(1)古典主义产生于17世纪初期的法国,影响到欧洲其他各国,持续到19世纪初。

(2)古典主义的特点①具有为君主专制王权服务的鲜明倾向性。

要求文学为王权服务,语言要规范化,文学样式程式化或格律化。

还设立“法兰西学士院”,并制定了如“三一律”等文学规范。

②注重理性。

主张用理性克制情欲。

③模仿古代,重视格律。

古典主义者依托模古,提出了著名的戏剧“三一律”,即时间、地点、情节三者的单一:一出戏只演一件事(情节单线索),剧情必须发生在同一地点,一昼夜之内。

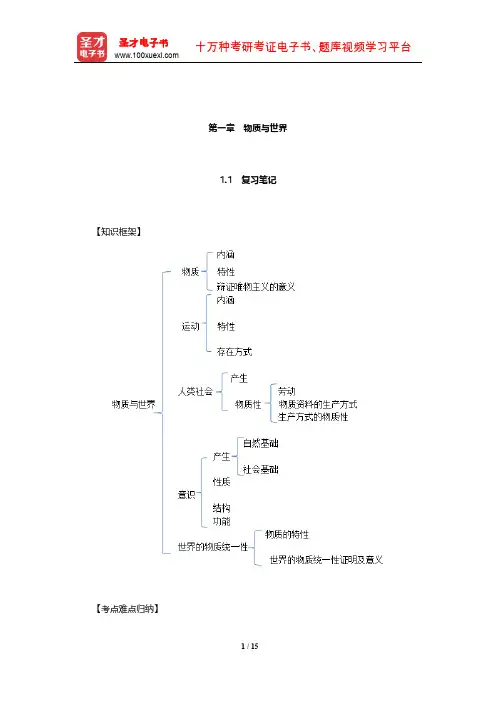

第一章物质与世界1.1 复习笔记【知识框架】【考点难点归纳】考点一:物质及其存在形式★★★★1.物质:标志客观实在的哲学范畴(见表1-1)(1)唯物主义发展的三种形态(见表1-1)表1-1 唯物主义发展的三种形态(2)辩证唯物主义的重大意义①辩证唯物主义的物质观坚持了物质的客观实在性原则,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

②辩证唯物主义的物质观坚持了能动的反映论,有力地批判了不可知论。

马克思主义的物质观表明,世界上只存在尚未认识的东西,不存在不可认识的东西。

③辩证唯物主义的物质观体现了唯物论与辩证法的统一。

辩证唯物主义物质观的创立,标志着人们对物质的哲学理解的现代转折,并且同现代科学的发展具有一致性。

④辩证唯物主义的物质观体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,是构成彻底的唯物主义的出发点,为唯物主义乃至整个哲学开辟了一条新的发展道路。

2.时间和空间:运动着的物质的存在形式(1)运动和物质的关系物质与运动密切相关、不可分割。

物质是运动的载体,而运动是物质的属性,时间和空间则是运动着的物质或物质运动的存在形式。

①物质是运动的担当者,是一切运动和发展的实在基础。

②运动是物质所固有的属性,是一切物质形态的存在方式。

(2)运动的定义,特点及存在形式(见表1-2)表1-2 运动的定义,特点及存在形式考点二:从自然界到人类社会★★1.人类社会产生的自然前提和现实基础(1)人类社会的产生有其自然前提和现实基础。

自然前提是人类社会产生的可能性,而这种可能性转化为现实性的基础,则是劳动。

劳动是人和人类社会产生的内在机制和现实基础,是整个人类生活的第一个基本条件,在人和人类社会的形成过程中起了决定性的作用。

(2)马克思主义哲学认为,劳动创造了人本身,劳动是专属于人和人类社会的范畴。

①具体地说,劳动是人的本质的活动,是人的生命活动的基本形式。

劳动是人之为人的内在本性。

②劳动是社会关系形成的基础。

第3章中世纪单声歌曲3.1 复习笔记一、拉丁歌曲1.孔杜克图斯孔杜克图斯是拉丁歌曲的一种,盛行于12、13世纪,在中世纪音乐发展中具有重要意义。

2.戈利亚德歌曲(1)戈利亚德诗人由一群不规矩的学生和逃避枯燥的修道院生活的云游僧侣构成。

(2)戈利亚德歌曲①歌曲内容多是关于酒、女人或讽刺,内容放肆和不拘礼节。

②歌曲风格清新动听,为人喜爱,因而手抄成册,广为流传。

③《卡尔米拉·布拉纳》是保存戈利亚德歌曲最多的手稿。

大约13世纪晚期产生于慕尼黑南部的本笃修道院。

从不同地区搜集的约200首拉丁诗歌,很大部分是流浪歌、酒歌、爱情歌曲,也包括一些严肃歌曲。

(3)发展在12世纪和13世纪早期是发展盛期,随着13世纪中世纪大学的兴起而衰落。

二、方言歌曲1.地方语的方言歌曲欧洲许多地区曾经属于西罗马帝国,普遍使用拉丁语,但各地的拉丁语存在差异。

12、13世纪随着欧洲各个国家和地区意识增强,地方语言的重要性逐渐突出。

方言文学和诗歌的蓬勃兴起,影响了这一时期的音乐。

2.早期的方言歌曲“英雄业绩歌”是现在所知最早的一种方言歌曲,是史诗性的长篇叙事诗,歌颂忠诚、勇敢的骑士英雄。

(1)特点以民间说唱形式咏唱,音乐简单缺乏变化,以口传形式而没有得到保留。

(2)代表作品《罗兰之歌》,罗兰是查理大帝的一名将领,在与阿拉伯人作战时为王捐躯。

产生于11世纪末或12世纪初,用北方方言罗曼语写成,是一部宏大的英雄主义诗篇。

(3)演唱艺人一些社会地位低下的游吟艺人,出现于10世纪左右。

他们单独或结伙浪迹江湖,经常在教堂或宫廷演唱英雄业绩歌,有时靠卖艺维持生活。

他们即兴弹唱或传唱一些流行曲调。

使拉丁诗歌和早期方言歌曲得到传播。

3.法国游吟诗人及其歌曲(1)法国游吟诗人①游吟诗人的产生11世纪末持续了近两百年的战争,骑士成为被关注的重要阶层,涌现了许多歌颂骑士战争冒险和英雄气概的文学作品。

封建领主、骑士开始努力冲破宗教禁欲主义,要求自由地表达生活,歌唱人间爱情。

第23章理想主义与民间立场23.1复习笔记一、坚持民间理想的文学创作(一)民间理想主义民间理想主义反映了一种新的叙事立场,指90年代出现的一批歌颂民间理想的作家的创作现象。

(二)“民间”的含义1.“民间”是指中国文学创作中的一种文化形态和价值取向;2.在实际的文学创作中,“民间”指一种非权力形态也非知识分子的精英文化形态的文化视界和空间,渗透在作家的写作立场、价值取向、审美风格等方面。

(三)“民间”在不同历史条件下的不同解释1.五六十年代的“民间”,主要表现为某种艺术因素渗透在创作中,稀释了当时对创作干预过多的国家意志和政治宣传功能;2.文革后的80年代的创作中,“民间”常常作为新的审美空间,并以“文化”为特征来取代文学创作中过于强大的政治意识;3.90年代以来,作家们从“共名”的宏大叙事模式中游离出来,他们深深地立足于民间社会生活,并从中确认理想的存在方式和价值取向。

(四)“理想主义”在不同历史条件下的不同解释1.五六十年代,所谓的理想主义都是国家意志的派生物;2.“文化大革命”时期,理想主义被“四人帮”统治集团强调到压制人性摧残人性的地步;3.“文革”结束后,由于市场经济的兴起,人们普遍地对虚伪的理想主义感到厌倦,同时也滋长了放弃人类向上追求、放逐理想和信仰的庸俗唯物主义;4.90年代,经济利益刺激了一般社会情绪,人们不加分析地盲目歌颂市场经济,回避了经济转型过程中的诸多问题,于是,知识分子主动发起“人文精神”的大讨论,转向民间立场,呼唤人的精神理想。

(五)民间理想的独特性1.民间的理想不是外在于现实生活的理想,它是同老百姓在日常生活中所表现出来的乐观主义和对苦难的深刻理解联系在一起;2.民间的理想还表现在历史整合过程中民间生活的自身逻辑性,与国家意志对历史的渗透与改造相反,民间有其自身的历史形态与生活逻辑;3.民间文化形态本身的丰富性决定了理想的多元性,每个作家根据不同的民间生活场景对理想也有完全不同的理解;4.民间理想是以历史与现实发展过程中的某种现实世界为基础的,因而具有藏污纳垢性。

第4章古代汉语的词际关系4.1 复习笔记语言中的众多语词是彼此相关、互相制约的。

在词汇系统中,词和词之间的关系称为词际关系,其中在音与义上可以发生三种关系。

第一种,音同而义不相关;第二种义近而音相距很远;第三种,音相近,义相通。

具有第一种关系的是同音词,具有第二种关系的是同义词,而具有第三种关系的,是同源词。

与意义相关的词际关系主要是后两种,也是本章的学习重点。

一、古代汉语词的同义关系(一)同义词的定义1.同义关系群在文言文中,每个词都有数量不同的同义词,组成复杂的同义关系群;以“一”字为例,它的同义关系也是多方面的:(1)在数量这个意义上,它与“独”“特”“单”“孤”等词同义。

(2)在次第这个意义上,它与“初”“始”“太”“元”“端”“起”等词同义。

(3)在“专一”这个意义上,它与“专”同义。

(4)在“总括”这个意义上,它与“总”“统”“凡”“概”等词同义。

(5)在“整体”这个意义上,它与“满”“全”“皆”等词同义。

2.单音词的翻译问题(1)古汉语词汇以单音词为主,单音词比双音词的义项更多、指向更广,所以,文言中的同义关系比现代汉语还要复杂,每个词的同义词,都要比相应的现代汉语词略多一些。

(2)文言词的同义关系,不仅直接涉及修辞、造词问题,而且直接涉及对文意、注释材料的理解,以及将文言文翻译成白话文的准确程度,是一个十分重要的问题。

3.同义词的定义在一定条件下意义相同而语音不相关的词,互为同义词。

这个定义包含三个要点:(1)词的同义是有条件的,没有绝对的、全面的同义词,只有在某个意义上、某种语言环境下的同义词①同义词的同是就义项而言,指相关词的一个或几个义项相同,而不可能是全部义项一一相同。

②同义词不仅有义项和语言环境的条件,还有历史的条件:a.本来不是同义词的,后来可能发展为同义词。

b.起初是同义词的,后来也可能变得不同义了。

c.只有个别贯穿时间很长、历史时期可以不计的同义词。

(2)同义词的语音不相关语音相关、具备音近义通条件的,是同源词,不包括在严格的同义词范围内;同源词之间有历史的渊源关系,它们都是由一个根词直接或间接派生出来的,而同义词是意义的偶然相同,两者属于本质不同的现象。

「考研」英语专业考研参考书单「考研」英语专业考研参考书单外国语言学及应用语言学考研参考书推荐1.《语言学教程(第四版)》,胡壮麟主编,北京大学出版社.2.《现代语言学》,何兆熊梅德明主编,外语教学与研究出版社.3.《新编语言学教程(第1版)》,刘润清文旭编著,外语教学与研究出版社.5. Linguistics: an Introduction to Language and Communication (the 5th edition). AdrianAkmajian;Richard A. Derners;Ann K. Farmer;Robert M. Harnish编著,外语教学与研究出版社.6.《语言学高级教程》,胡壮麟姜望琪主编,北京大学出版社.7.《语言研究》(Second Edition),George Yule,外语教学与研究出版社/剑桥大学出版社.8.《语言学入门》,Poole, S.C. ,外语教学与研究出版社.9.《胡壮麟语言学教程笔记和考研真题详解》,中国石化出版社翻译专业考研参考书推荐1.《英汉翻译根底教程》,冯庆华穆雷主编,高等教育出版社.2.《翻译研究词典》,谭载喜主译,外语教学与研究出版社.3.《英汉互译实用教程》,郭著章李庆生著,武汉大学出版社.4.《实用英汉翻译教程》,申雨平等编,外语教学与研究出版社.5.《英汉翻译简明教程》,庄绎传著,外语教学与研究出版社.商务英语专业考研参考书推荐1.《国际贸易》,薛荣久著,对外经济贸易大学出版社.2.《国际商务》(英文版) Michael R. Czinkota, 7th edition,中国机械工业出版社.3.《商务英语写作》, 李细著, 清华大学出版社.4.《商务英语翻译》, 汤静芳著, 对外经济贸易大学出版社.5.《商务英语入门(修订版)》,任书梅王璐主编, 外语教学与研究出版社.6.《国际贸易实务(英文版)》,谢桂梅编著, 清华大学出版社.文学专业考研参考书推荐1.《英国文学简史》,常耀信,南开大学出版社.2.《美国文学简史》,常耀信,南开大学出版社.3.《英国文学简史:学习指南》(常耀信版《英国文学简史》配套辅导),赵红英编,西南交通大学出版社.4.《美国文学简史:学习指南(第3版)》配套南开大学常耀信版,赵红英编,西南交通大学出版社.5.《英国文学选读》,王守仁,高等教育出版社.6.《美国文学选读》,陶洁,高等教育出版社.7.《英国文学简史》(普通高等教育十一五国家级规划教材),刘炳善,河南人民出版社.8.《英语专业考研英美文学考点测评/北京环球时代学校英语专业考研点睛丛书》,世界图书出版公司.英语教学方向/课程与教学论专业考研参考书推荐1.《语言教学的流派(第二版)》, Jack C. Richards,Theodore S. Rodgers,外语教学与研究出版社/剑桥大学出版社.2.《第二语言教与学》, David Nunan,外语教学与研究出版社.3.《语言学习与语言教学的原那么》(Third Edition),H.D. Brown, 外语教学与研究出版社.4.《教育学》,王道俊王汉澜著,人民教育出版社.5.《简明中国教育史》,王炳照等著,北京师范大学出版社.6.《中国教育史》(修订本),孙培青主编,华东师范大学出版社.7.《外国教育史教程》,吴式颖著,人民教育出版社.8.《教育研究方法论初探》,叶澜著,上海教育出版社.9.《教育研究方法》,袁振国著,高等教育出版社.10.《当代教育心理学》,陈琦刘儒德主编,北京师范大学出版社.备注:以上阅读书目是我系英语专业教研室在系务委员会的'指导下,精心挑选的书单,供英语专业考研学生参考阅读。

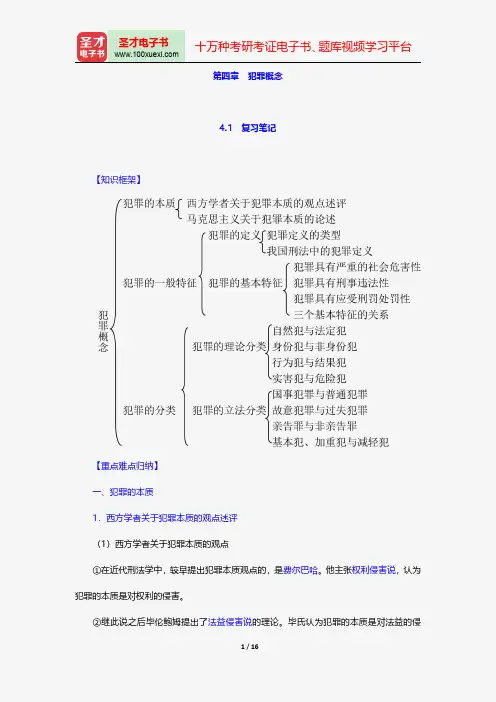

第四章犯罪概念4.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、犯罪的本质1.西方学者关于犯罪本质的观点述评(1)西方学者关于犯罪本质的观点①在近代刑法学中,较早提出犯罪本质观点的,是费尔巴哈。

他主张权利侵害说,认为犯罪的本质是对权利的侵害。

②继此说之后毕伦鲍姆提出了法益侵害说的理论。

毕氏认为犯罪的本质是对法益的侵害。

这一见解在20世纪以后的德国处于通说的地位。

③在宾丁“规范论”的基础上,迈耶提出了文化规范论,他将规范分为文化规范与法规范,并认为只有文化规范与法规范一致时才有法律上的约束力。

文化规范违反说主张犯罪的本质在于,违反以支配人们日常生活的宗教、道德、风俗等为内容的文化规范。

④在德国纳粹时期,刑法学者夏弗斯塔茵又提出义务违反说,主张犯罪的本质是对义务的违反,其中法益侵害强调的是对结果的否定性评价,义务违反强调的是对行为的否定性评价。

⑤二战以后,日本一些学者对法益侵害说与义务违反说采取了兼收并蓄的态度,主张:犯罪的本质,一方面基本上是对各类法益的侵害,另一方面在一定范围,一定义务的违反也可以作为本质。

⑥此外,日本另有学者主张兼采法益侵害说与社会伦理规范违反说,认为犯罪的本质应当理解为违反社会伦理规范的法益侵害行为。

(2)对西方学者关于犯罪本质的观点的评价我们认为,西方学者提出了犯罪的本质的论题,从不同的角度对它进行了论证,将刑法学关于犯罪的研究引向深入。

在这一方面应当予以肯定,但是由于阶级和历史的局限性,他们没有,也不可能真正揭示犯罪的本质。

总之,前述诸说都是用“权利”“法益”“文化规范”“义务”“社会伦理规范”等抽象的概念,将犯罪问题视为超阶级的社会现象,从而将犯罪的阶级本质加以掩盖。

2.马克思主义关于犯罪本质的论述马克思、恩格斯关于犯罪本质的论断,至少从以下四个方面揭示了犯罪的政治内容:(1)犯罪是反对统治关系的斗争。

这一层面的含义揭示了犯罪最本质的内容在于其侵犯了统治阶级的统治关系。

统治关系,是指在政治上居于统治地位的阶级利用手中掌握的国家权力建立起来的有利于统治阶级的社会关系。

第1章文学的起源和中国早期神话1.1复习笔记一、文学的起源中国的文学究竟起源于何时,目前无任何可资依据的材料。

以现存的文学作品而论,当以《诗经》为最早。

另有一些相传为黄帝、尧、舜时代的歌谣,则均出于伪托。

(一)“劳动说”1.代表作品:普列汉诺夫的《没有地址的信》和《艺术与社会生活》。

2.具体论述(1)诗歌的产生既是由精力充沛的具有节奏感的身体动作所引起的,而劳动仅仅是这样的身体动作中的一种,尽管是特别重要的一种,但也不能因此而否定所有其他的这类身体动作的存在,断然宣称艺术——文学——起源于劳动。

(2)如果没有“人的本性”所给予人类的“觉察节奏的音乐性和欣赏它的能力”,那么,虽有劳动或其他类似的身体动作,也仍然不能“引起”“诗歌的产生”。

(3)“觉察节奏的音乐性和欣赏它的能力”是人的审美能力的一个方面。

(二)文学作品印证文学中最早出现的是诗歌。

1.最早诗歌的主要功能在于其节奏的音乐性,而不是其词句的内涵。

如《淮南子·道应训》中的“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也”;《礼记·曲礼上》中的“邻有丧,舂不相”。

“邪许”之声以及与之相似的“相”,只体现出某种节奏,而不存在词句方面的含义。

2.最早的诗歌,也总是表现一定感情的。

如“邪许”,就是与振奋之情联系在一起的,所以能起到“劝力”的作用。

二、中国早期神话和传说(一)中国早期神话、传说的性质1.早期的神话、传说并不就是文学,但却含有文学的成分,并往往对后世文学产生很大的影响。

2.原始人在把自然现象说成“有意识的力量的故意的行为”,并在征服自然力的过程中,充分地运用了幻想和想象。

虽然这并不是自觉的行为,但却与文学的形象思维有共通之处,因而具有文学的成分。

3.原始神话反映的是人与自然的矛盾。

(二)中国古代神话的保存现存的中国古代神话主要保存在《山海经》、《楚辞》、《庄子》、《淮南子》等书中,前三种都出于战国时期,后一种出于汉代。

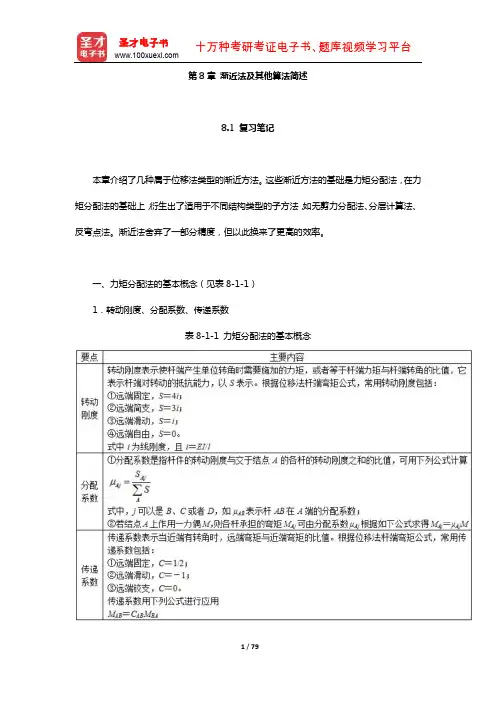

第8章渐近法及其他算法简述8.1 复习笔记本章介绍了几种属于位移法类型的渐近方法。

这些渐近方法的基础是力矩分配法,在力矩分配法的基础上,衍生出了适用于不同结构类型的子方法,如无剪力分配法、分层计算法、反弯点法。

渐近法舍弃了一部分精度,但以此换来了更高的效率。

一、力矩分配法的基本概念(见表8-1-1)1.转动刚度、分配系数、传递系数表8-1-1 力矩分配法的基本概念2.基本运算环节(单结点转动的力矩分配)(见表8-1-2)表8-1-2 单结点转动的力矩分配图8-1-1图8-1-2二、多结点的力矩分配(见表8-1-3)表8-1-3 多结点的力矩分配图8-1-3三、无剪力分配法(表8-1-4)表8-1-4 无剪力分配法图8-1-4四、近似法(见表8-1-5)表8-1-5 近似法图8-1-5 分层法五、超静定结构各类解法的比较和合理选用(见表8-1-6)表8-1-6 超静定结构各类解法的比较和合理选用8.2 课后习题详解8-1 试用力矩分配法计算图8-2-1所示结构,并作M图。

图8-2-1解:(a)求固端弯矩M AB F=-F P l/8=-20kN·m,M BA F=F P l/8=20kN·m求分配系数μBA=EI/(EI+EI/2)=1/(1+1/2)=0.667,μBC=(EI/2)/(EI+EI/2)=(1/2)/(1+1/2)=0.333放松B点进行力矩分配(B点的集中力偶应该与固端弯矩一起分配),分配过程如图8-2-2所示,并作出M图如图8-2-2所示。

图8-2-2(b)考虑去掉悬臂部分CD,去掉后在C点施加大小为10kN·m的顺时针力偶矩。

求固端弯矩(注意,C点的附加力偶传递到B点的作用不能忽略)M BC F′=-3F P l/16=-18kN·m(集中力引起)M BC F″=1/2×10kN·m=5kN·m(附加力偶引起)M BC F=M BC F′+M BC F″=-13kN·m,M CB F=10kN·m。

第三章新闻评论的特性与作用3.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、新闻评论的定义1.新闻评论的特性依新闻评论的定义所产生(1)不同学者的不同表述①台湾报人林大椿在《新闻评论学》一书中说:“新闻为事实的客观记载,评论为基于事实而发表的意见。

”②《人民日报》原副总编辑范荣康先生认为:“新闻评论是就当天或最近报道的新闻,或者虽未见诸报端但确有新闻意义的事实,所发表的具有政治倾向的,以广大读者为对象的评论文章。

”③1996年3月出版的《中国新闻实用大辞典》把新闻评论表述为:“新闻媒体或作者个人就新近发生的事件、当前社会生活中存在的现象或思想倾向、公众普遍关注的问题等阐述自己观点、立场的新闻文体。

”④刘根生先生认为:“新闻评论是新闻传播工具对当前重大问题和典型新闻事件进行批评论说的议论文,是新闻媒体上社论、评论员文章、短评、编后、专栏评论、述评诸种评论形式的总称。

”⑤丁法章先生在2002年出版的《新闻评论教程》中给出的定义:“新闻评论是媒体编辑部或作者对最新发生的有价值的新闻事件和有普遍意义的紧迫问题发议论、讲道理,有着鲜明针对性和引导性的一种新闻文体,是现代新闻传播工具经常采用的社论、评论、评论员文章、短评、编者按、专栏评论和述评等的总称,属于论说文的范畴。

”(2)新闻评论的表述新闻评论是传者借用大众传播工具或载体,对新近发生或发现的新闻事实、问题、现象直接表达自己意愿的一种有理性、有思想、有知识的论说形式。

新闻评论在报纸、广播、电视和网络上有不同的表现方式,或文字、或声音、或音像结合、或图文并茂,在新闻传播中发挥着重要作用。

(3)提出以上新闻评论定义基于的考虑①如今的新闻评论大都借助于大众传媒来实现,这里的作者不仅仅是写家,他更是一位传者。

②新闻评论是一种传者意愿的直接表达,或代表传媒单位,或代表传者个人,他的所文所言,都是一种有形意见的表达。

③新闻评论必须依赖于新近发生或发现的事实、问题或现象,它有别于小说家的创作和理论家的演绎。

第3章凸轮机构3.1复习笔记【通关提要】本章主要介绍了凸轮机构的常用运动规律、凸轮压力角以及图解法设计凸轮轮廓。

学习时需要掌握不同运动规律的特点、凸轮压力角与凸轮作用力和凸轮尺寸的关系以及图解法设计凸轮轮廓等内容。

本章主要以选择题、填空题、简答题和计算题的形式考查,复习时需把握其具体内容,重点记忆。

【重点难点归纳】一、凸轮机构的应用和类型(见表3-1-1)表3-1-1凸轮机构的应用和类型二、从动件的运动规律1.基本概念(见表3-1-2)表3-1-2从动件运动规律的基本概念图3-1-1凸轮轮廓与从动件位移线图2.推杆的运动规律(见表3-1-3)表3-1-3推杆的运动规律三、凸轮机构的压力角压力角指作用在从动件上的驱动力与该力作用点绝对速度之间所夹的锐角。

对于高副机构,压力角即接触轮廓法线与从动件速度方向所夹的锐角,如图3-1-2所示。

1.压力角与作用力的关系F′′=F′tanα式中,F′′为有害分力;F′为有用分力。

图3-1-2凸轮机构的压力角对于直动从动件凸轮机构,建议取许用压力角[α]=30°;对于摆动从动件凸轮机构,建议取许用压力角[α]=45°。

2.压力角与凸轮机构尺寸的关系如图3-1-2所示,直动从动件盘形凸轮机构的压力角计算公式为tan α=式中,s 为对应凸轮转角φ的从动件的位移;r 0为基圆半径;e 为从动件导路偏离凸轮回转中心的距离,称为偏距。

注:①导路与瞬心P 在凸轮轴心O 点同侧,取“-”号,此时可使推程压力角α减小;②导路与瞬心P 在凸轮轴心O 点异侧,取“+”号,此时可使推程压力角α增大。

四、图解法和解析法设计凸轮轮廓(见表3-1-4)表3-1-4图解法和解析法设计凸轮轮廓图3-1-3滚子直动从动件盘形凸轮轮廓图3-1-4平底直动从动件盘形凸轮——极坐标3.2课后习题详解3-1图3-2-1所示为一偏置直动从动件盘形凸轮机构。

已知AB段为凸轮的推程轮廓线,试在图上标注推程运动角Φ。

第7章学习与行为分析7.1 本章重点1.学习的定义及其在行为分析中的含义;2.经典条件反射的过程;3.与条件反射有关的概念:消退、泛化、刺激辨别和自发恢复;4.效果律和操作性条件作用的过程;5.强化和惩罚的区别;6.初级强化物和条件性强化物;7.在行为塑造和链锁作用中操作性条件作用的重要性;8.学习中的生物机制;9.认知对学习的影响。

7.2 复习笔记一、学习的研究(一)学习的含义1.定义:是基于经验而导致行为或行为潜能发生相对一致的变化的过程。

2.行为分析中学习的含义(1)行为或行为潜能的变化学习本身无法被直接观察到,而只能表现为行为的变化,体现在行为表现的提高当中;但是有一些学习在行为表现中并不明显,只是表现为某些行为潜能的变化。

此外,个体学到的和其外显行为会存在差异,这就是学习—表现差异。

(2)相对一致的变化一旦学会了某种行为,行为或行为潜能的变化就必须在不同场合表现出相对一致性。

(3)基于经验的过程①学习获得的行为既不包括因有机体年龄增长而出现的自然成熟及大脑发育所带来的变化,也不包括因疾病和脑损伤而引起的变化。

②学习是通过体验,通过与环境的交互作用才能发生的。

(二)行为主义和行为分析1.华生和斯金纳,华生创立了行为主义心理学,斯金纳集成并扩展了华生的理论,形成了激进行为主义的立场。

他们认为心理学的首要目标是预测和控制行为。

感情、想象不是引起行为的原因,而是由环境刺激引起的反应。

2.行为分析,是行为主义的分支,强调寻找学习和行为的环境决定因子的心理学领域。

3.行为学家和行为分析学家通常假定,学习的基本过程在物种演化中被保留下来——也就是说,在所有动物物种中,这些过程就其基本特性来说是具有可比性的。

所以他们通常通过动物进行行为研究。

二、经典条件作用:学习可预期的信号经典条件作用,是一种由一个刺激或事件预示另一个刺激或事件之到来的基本学习方式,有机体学习在一个先前不能诱发反应的刺激和一个天生能诱发反应的刺激之间形成一种新的联想的过程。

戴炜栋《新编简明英语语⾔学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(第7章语⾔变化——第9第7章语⾔变化7.1 复习笔记本章要点:1. Phonological Change⾳系变化2. Morphological and syntactic change形态和句法变化3. Lexical and semantic change词汇和语义变化本章考点:新词的增加(创新词,缩略词,紧缩法,词⾸字母缩略词,逆构词法);词义的变化(意义扩⼤,意义缩⼩,意义转换)。

本章内容索引:I. Definition of historical linguisticsII. Phonological ChangeIII. Morphological and syntactic change1. Addition of affixes2. Loss of affixes3. Chang of word order4. Chang in negation ruleIV. Lexical and semantic change1. Addition of new words(1) Coinage(2) Clipped words(3) Blending(4) Acronyms(5) Back-formation(6) Functional shift(7) Borrowing2. Loss of words3. Semantic Changes(1) Semantic broadening(2) Semantic Narrowing(3) Semantic shiftV. Some recent trends1. Moving towards greater informality2. The influence of American English3. The influence of science and technology(1) Space travel(2) Computer and internet language(3) EcologyVI. Causes of language changeI. Definition of historical linguistics(历史语⾔学的定义)Historical linguistics, as a branch of linguistics, is mainly concerned with both the description and explanation of language changes that occurred over time.历史语⾔学是语⾔学的⼀个分⽀,主要研究语⾔随着时间的变化⽽产⽣的变化与变化的原因。

第7章语法教学7.1 复习笔记本章要点:1. The role of grammar in language learning语法在语言教学中的角色2. Grammar presentation: the deductive method; the inductive method; the guided discovery method 演示法:演绎法,归纳法和引导发现法3. Distinction between implicit and explicit knowledge隐性知识与显性知识的差异4. New approaches to teaching grammar新的语法教学5. Grammar practice: Mechanical practice; Meaningful practice; Using prompts for practice语法练习:机械性练习;意义性练习;使用提示本章考点:语法在语言教学中的角色;演示法:演绎法,归纳法和引导发现法及它们的优缺点;隐性知识与显性知识的差异;新的语法教学;语法练习:机械性练习;意义性练习;使用提示。

本章内容索引:Ⅰ. The role of grammar in language learningⅡ. Grammar presentation1. The deductive method2. The inductive method3. The guided discovery method4. Distinction between implicit and explicit knowledge5. New approaches to teaching grammarⅢ. Grammar practice1. Mechanical practice2. Meaningful practice3. Using prompts for practiceⅣ. ConclusionⅠ. The role of grammar in language learning(语法在语言教学中的角色)【考点:语法在语言教学中的角色】Despite many different views about the role of grammar in language learning, the importance of grammar cannot be denied. Grammatical competence is essential for communication.人们对语法在外语教学中的价值众说纷纭,意见不一,尽管如此,语法的重要性是不言而喻的。

第9章地方色彩小说•马克•吐温9.1复习笔记I.Local Colorism(地方色彩主义)The vogue of local color fiction was the outgrowth of historical and aesthetic forces that had been gathering energy since early19th century.Local colorism as a literary trend first made its presence felt in the late1860s and early seventies.It is a variation of American literary realism.Local colorists were consciously nostalgic historians of a vanishing way of life,recorders of a present that faded before their eyes.They concerned themselves with presenting and interpreting the local character of their regions.They tended to idealize and glorify,but they never forgot to keep an eye on the truthful color of local life.Major local colorists are Bret Harte,Hanlin Garland, Harriet Beecher Stowe,Kate Chopin and Mark Twain.地方色彩小说的流行是自19世纪早期以来历史和艺术力量凝聚的产物。

作为一种文学潮流,地方色彩主义在19世纪60年代晚期和70年代早期初展头角。

它是美国现实主义文学的一个分支。

地方色彩主义作家是怀念正在消逝的生活方式的历史家,他们记录了在他们眼前逝去的现在。

他们致力于展示描述自己地方的特色,倾向于赞颂地方生活并将其理想化,但是他们又注意不失地方生活的真实色彩。

主要的地方色彩主义作家包括布莱特·哈特、汉林·加兰德、哈里耶特·比彻·斯托、凯特·肖邦及马克·吐温等。

II.Mark Twain(1835-1910)(马克·吐温)1.Life(生平)Mark Twain,pen name of Samuel Langhorne Clemens,is a great literary giant of America. He was brought up in the small town of Hannibal,Missouri,on the Mississippi River.He was twelve when his father died and he had to leave school.He was successively a printer’s apprentice,a tramp printer,a silver miner,a steamboat pilot on the Mississippi,and a frontier journalist in Nevada and California.This knocking about gave him wide knowledge of humanity. With the publication of his frontier tale,he became nationally famous.His first novel The Gilded Age was an artistic failure,but it gave its name to the American of the post-bellum period.The Adventures of Huckleberry Finn was his masterwork.Mark Twain was essentially an affirmative writer.But toward the latter part of his life,due to some tragic events,he changed to an almost马克·吐温,原名萨缪尔·朗赫恩·克莱门斯,是一位美国文学巨匠。

他在密苏里州的汉尼巴尔长大。

12岁那年,他的父亲去世,他被迫辍学。

他当过印刷所学徒、排字工、银矿矿工,在密西西比河当过舵手,在内华达州和加利福尼亚州当过记者。

这样丰富的生活经历让他深刻地了解了人性。

他的第一个边地故事使他在国内一举成名。

他的第一部小说《镀金时代》虽然在艺术上是个失败,却赋予了战后美国一个新的名字。

《哈克贝利·费恩历险记》是他的代表作。

马克·吐温基本上是一位乐观的作家。

但是在他的后半生,由于一些悲剧性事件,他转变成一位带有失望情绪的宿命论者。

parisons among Howells,Henry James and Mark Twain(豪威尔斯、亨利·詹姆斯和马克·吐温的比较)Although Howells,James and Mark Twain all worked for realism,there were obvious differences between them.(1)In the thematic Terms,James wrote mostly of the upper reaches of American society, and Howells concerned himself chiefly with middle class life,whereas Mark Twain dealt largely with the lower strata of society.(2)Technically,Howells wrote in the vein of genteel realism,James pursued an“imaginative”treatment reality or psychological realism,but Mark Twain’s contribution to the development of realism and American literature was partly through his theories of localism in American fiction, and partly through his colloquial style.尽管豪威尔斯、亨利·詹姆斯和马克·吐温都是美国现实主义作家,但是三者之间具有明显的不同。

(1)就主题而论,亨利·詹姆斯主要写美国的上层社会,豪威尔斯侧重写社会中层,而马克·吐温则写社会下层人民的生活。

(2)从技巧上讲,豪威尔斯运用的是温文尔雅的现实主义风格,亨利·詹姆斯致力于一种“想象”处理或者心理现实主义。

但是马克·吐温对美国现实主义乃至美国文学的贡献在于他的地方色彩小说写作理论和他的口语体。

ments on Mark Twain(对马克·吐温的评价)(1)Mark Twain was a famous American literary giant.He was a humorist and acclaimed as “the true father of our national literature”by Mencken.(2)Mark Twain preferred to represent social life through portraits of local places which he knew best.He drew heavily from his own rich fund of knowledge of people and places.(3)One of Mark Twain’s significant contributions to American literature lies in the fact that he made colloquial speech an accepted,respectable literary medium in the literary history of the country.His style of language influenced many later writers like Sherwood Anderson,Hemingway, etc.(4)Mark Twain was also a social critic.All his life Mark Twain loved life and people,and freedom and justice,felt a pride in human dignity and advocated brotherhood of man.He hated tyranny and iniquity,despised meanness and cruelty.(5)Mark Twain was a friend of the Chinese.He was not indifferent either to the Chinese immigrants persecuted in America or to china suffering intense agonies of humiliation by imperialist power.(1)马克·吐温是美国一位著名的文学巨匠。

他是一位幽默大师,被门肯评价为“我们真正的民族文学之父”。

(2)马克·吐温主张通过对自己熟知的地区的描述来展现社会生活。

他大量地运用自己对人及地方的丰富知识进行创作。

(3)马克·吐温对美国文学的重大贡献之一就是他使口语成为受人推崇的一种文学形式。

他的语言风格还影响了舍伍德·安德森和海明威等很多后世作家。