曹顺庆比较文学渊源学

- 格式:pptx

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:42

第39卷第4期兰州文理学院学报(社会科学版)V o l .39,N o .42023年7月J o u r n a l o fL a n z h o uU n i v e r s i t y ofA r t s a n dS c i e n c e (S o c i a l S c i e n c e s )J u l .2023ʌ收稿日期ɔ2023G04G05ʌ作者简介ɔ李伟昉(1963-),男,河南开封人,河南大学教授,博士生导师,博士,主要从事比较文学与欧美文学研究.曹顺庆对创建比较文学中国学派的理论贡献以«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»为中心李伟昉(河南大学莎士比亚与跨文化研究中心,河南开封㊀475001)ʌ摘要ɔ著名学者曹顺庆围绕比较文学学科理论建设,尤其是比较文学中国学派理论体系建设问题,推出了一系列自成一体的有影响的论著,作出了卓有成效的学术建树,奠定了他在新时期中国比较文学史上的重要地位.其代表性论文成果之一«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»,首次对中国学派 跨文化研究 理论特征及其基本方法进行了完整系统的理论阐述,是比较文学中国学派创建过程中形成的代表性理论文献,对东西方文学比较研究具有重要指导意义.重温此文的贡献,对于我们当下的跨文化比较研究与国际传播,无疑仍然具有重要价值启示.ʌ关键词ɔ曹顺庆;学派倡导者;«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»;理论贡献ʌ中图分类号ɔI 0G03㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀ʌ文章编号ɔ2095G7009(2023)04G0001G05C a o S h u n q i n gs T h e o r e t i c a l C o n t r i b u t i o n t oE s t a b l i s h m e n t o fC h i n e s e S c h o o l o fC o m pa r a t i v eL i t e r a t u r e F o c u s i n g o n A P r e l i m i n a r y S t u d y onB a s i cT h e o r e t i c a lC h a r a c t e r i s t i c s a n d M e t h o d o l o g y S y s t e mo f C h i n e s eS c h o o l o f Co m p a r a t i v eL i t e r a t u r e L IW e i Gf a n g(C e n t e r f o rS h a k e s p e a r e a n dC r o s s Gc u l t u r a lS t u d i e s ,H e n a nU n i v e r s i t y ,K a i f e n g 475001,H e n a n ,C h i n a )A b s t r a c t :C a oS h u n q i n g ,a f a m o u s s c h o l a r ,h a s p u b l i s h e da s e r i e so f u n i qu e a n d i n f l u e n t i a lw o r k so n t h e t h e o r e t i c a l c o n Gs t r u c t i o no f c o m p a r a t i v e l i t e r a t u r e ,e s p e c i a l l y t h ec o n s t r u c t i o no f t h e t h e o r e t i c a l s y s t e m o f t h eC h i n e s es c h o o l .H eh a s m a d e r e m a r k a b l e a c a d e m i c a c h i e v e m e n t s a n d e s t a b l i s h e d h i s i m p o r t a n t p o s i t i o n i n t h e h i s t o r y o f C h i n e s e c o m pa r a t i v e l i t e r Ga t u r e i n t h en e we r a .O n e o f h i s r e p r e s e n t a t i v e p a p e r s ,A P r e l i m i n a r y S t u d y o nB a s i cT h e o r e t i c a lC h a r a c t e r i s t i c sa n d M e t h o d o l o g y S y s t e mo f C h i n e s e S c h o o l o f Co m p a r a t i v eL i t e r a t u r e ,i s r e g a r d e d a s t h e f i r s t c o m p l e t e a n d s y s t e m a t i c e l a b Go r a t i o no f t h e t h e o r e t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n db a s i cm e t h o d s o f c r o s s Gc u l t u r a l s t u d i e s a d v o c a t e db yt h eC h i n e s e s c h o o l .A s a r e p r e s e n t a t i v e t h e o r e t i c a l d o c u m e n t f o r m e d d u r i n g t h e f o u n d i n g o f t h eC h i n e s e s c h o o l o f c o m p a r a t i v e l i t e r a t u r e ,i t h a s i m Gp o r t a n t g u i d i n g s i g n i f i c a n c e f o r t h ec o m p a r a t i v es t u d y o fE a s t e r na n d W e s t e r n l i t e r a t u r e .R e v i e w i n g t h ec o n t r i b u t i o no f t h i s p a p e r i s s t i l l o f g r e a t v a l u e f o r o u r c u r r e n t c r o s s Gc u l t u r a l c o m pa r a t i v e r e s e a r c ha n d i n t e r n a t i o n a l c o mm u n i c a t i o n .K e y wo r d s :C a oS h u n q i n g ;s c h o o l a d v o c a t e ;AP r e l i m i n a r y S t u d y o nB a s i cT h e o r e t i c a l C h a r a c t e r i s t i c s a n d M e t h o d o l o g y S y s t e mo f C h i n e s eS c h o o l o f Co m p a r a t i v eL i t e r a t u r e ;t h e o r e t i c a l c o n t r i b u t i o n ㊀㊀自当代中国比较文学复兴伊始,创建比较文学中国学派就开始成为众多中国学者的共同心声.如果在新时期改革开放以来的中国比较文学学科发展史上,首推一位倡导比较文学中国学派创建最力的学者,无疑应该是著名学者曹顺庆先生.近四十年来,他紧紧围绕比较文学学科理论建设,尤其是比较文学中国学派理论体系建设问题,推出了一系列自成一体的有影响的论著,特别是在国外著名出版社出版的英文专著«比较文学变异学»[1],把中国比较文学创新理论话语首次传播到西方主流学术界,产生了广泛的国际影响,将比较文学学科理论的探讨推向了一个更高更具创新性的阶段.这些卓有成效的学术建树,奠定了他在新时期中国比较文学史上的重要地位.其中,作为他的代表性论文成果之一的«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»,成为比较文学中国学派创建过程中的一个重要节点,具有标志性意义.27年过去了,我们不妨再来重温一下此文的贡献,对于我们当下的跨文化比较研究与国际传播,无疑仍然具有重要价值启示.曹顺庆先生之所以执着地致力于比较文学中国学派理论建设,就是痛感中国学术界长期深受西方理论话语的影响,导致在进行学术研究时 没有一套自己的文论话语,一套自己特有的表达㊁沟通㊁解读的学术规则 而处于失语状态, 患上了严重的失语症 .这种 失语症 ,也是一种 严重的文化病态 [2].要从根本上彻底纠正离开西方理论话语就几乎无法说话的被动状况,就必须逐步摆脱西方的话语规则,努力建立自己民族的学术话语,只有这样我们才有可能在国际学术界真正发出自己的声音.由此可以看出,曹顺庆先生之所以提出并致力于中国学派创建的基础是对 失语症 现象的不满,也是他思考㊁规划比较文学中国学派的逻辑前提与必然.那么,学派的意义何在呢?学派 是在同一个学科中由于学术观点㊁研究方法㊁学术理念㊁价值取向等方面的不同而形成的学术派别.一个学派,就是一个相对稳定的学术共同体 . 只有稳定的学术共同体,才能把某种学说㊁某种理论㊁某种学术思想推向一定的理论高度,创造具有相对完整并付诸实践的㊁能够经得起经验的一种理论体系.单个人是没有力量完成这些的. [3]中国学者创建比较文学中国学派,其实就是在打造㊁促成一个学术共同体的形成,因为 它代表着一个国家的学术创新能力和文化自觉程度,体现了中国学者为世界学术作出贡献的远大志向 [4].因此,建立学派不是在学术界拉帮结派,更不是基于某种私利建立一个自我封闭㊁唯我独尊的小团体.学派的意义在于对中国乃至世界学术发展的有力推动.有学派就有争鸣,学术争鸣是灌注学术生命活力的推进器.这从美国学派与法国学派的争鸣史实,也可以探知其中的规律.因此,1995年注定是中国比较文学发展进程中的一个重要年份,也是比较文学中国学派理论构建出现重要突破的关键年.曹顺庆在当年第1期«中国比较文学»杂志发表的长篇论文«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»,是在总结中国比较文学大量研究实践经验㊁融汇了中外学者基本共识的基础上的集大成之作,被认为是 中国学派 的宣言书[5].该文首次对中国学派的 跨文化研究 理论特征和五种基本方法进行了较为完整系统的理论阐述,是比较文学中国学派创建过程中形成的代表性理论文献,对东西方文学之间的比较研究具有重要指导意义.论文以百分之二十的篇幅讲跨文化理论特征,近百分之八十的篇幅阐析跨文化的研究方法及其内涵.可见其方法之重要,它是实现跨文化研究任务的具体途径,体现着中国学派跨文化研究的诉求.构建比较文学中国学派需要清晰阐明其自身的理论特征,而且需要从根本上界定区别于法国学派和美国学派的不同之处.曹顺庆先生认为,跨文化研究之所以能成为中国学派的基本理论特征,乃是因为无论法国学派还是美国学派都同属于 古希腊 罗马文化之树所生长起来的欧洲文化圈 ,它们之间 没有面临跨越巨大文化差异的挑战 ,也 从未碰到过类似中国人所面对的中国文化与西方文化的巨大冲突 .因此, 这种跨越异质文化的比较文学研究,与同属于西方文化圈内的比较文学研究,有着完全不同的关注焦点,那就是把文化的差异推上了前台,担任了主要角色 .在这一状况下,中国比较文学的使命就突出体现在 跨越 和 沟通 上.如果说法国学派跨越了国家界线的第一堵墙,建立了不同国家之间的影响关系,美国学派跨越了学科界线的第二堵墙,沟通了无事实联系国家间的平行关系,那么中国则面临着第三堵墙,即东西方异质文化这堵墙. 正在崛起的中国学派必将跨越东西方异质文化这堵巨大的墙,必将穿透这数千年文化凝成的厚厚屏障,沟通东西方文学,重构世界文学观念. 总之,跨越中西异质文化 是比较文学中国学派的生命泉源,立身之本,优势之所在;是中国学派区别于法㊁美学派的最基本的理论和学术特征.中国学派的所有方法论都与这个基本理论特征密切相关,或者说是这个基本理论特征具体化或延伸 [6].此后,曹顺庆先生撰文把中国比较文学倡导的 跨越异质文化 的研究视为正在形成的比较文学学科发展的第三阶段,以区别于法国学派推崇影响研究 的第一阶段和美国学派倡导 平行研究 的第二阶段[7].2001年他又发表«比较文学学科理论发展的三个阶段»,不仅对中国学派的特征作了进一步阐发,而且明确把以 跨文化研究 为特点的中国比较文学阶段正式命名为比较文学学科理论的第三个发展阶段.他认为,提出比较文学第三阶段,不是对此前学科理论的否定,而是在其理论基础上的继续发展和延伸.这个阶段不同于此前 影响研究 和 平行研究 两个阶段的最关键之处, 就在于对东西方文化异质性的强调 .前两个阶段 都忽略了或有意遮蔽了东西方文化的异质性,因而形成了长时期的东西方文化和文论的隔膜,造成了东方文论异质性的丧失,比较文学研究无法真正具有世界性 .而比较文学中国学派所代表的第三个阶段, 可以使比较文学研究从法国学派和美国学派人为制造的一个个圈子中超脱出来,使之成为真正具有世界性眼光与胸怀的学术研究 [8].为消除歧义和误解,进一步强调 跨文化 是 跨越东西方异质文化 ,曹顺庆先生把 跨文化研究 又调整命名为比较文学 跨文明研究 [9].曹顺庆先生提出,以 跨文化研究 为基本理论特征的中国学派,形成了五大基本方法,即 阐发法 异同比较法 寻根法 对话法 和 建构法 .他将这五大基本方法形象地比喻为构筑中国学派 跨文化研究 理论大厦的五根支柱.这五大基本方法彼此联系,相互支撑,统一在 跨文化研究 的特征下发挥作用.他分别对这五大基本方法进行了细致深入的解读.他十分看重阐发法,将其视为中国学派 跨文化研究 理论大厦的第一根支柱.他认为,阐发法虽然是由台湾学者提出,但作为一种研究方法,早已出现在诸如王国维㊁吴宓㊁朱光潜等中国学者的学术实践之中,在中国比较文学中确实占有一定的地位.而且,针对台湾学者所提出的西化倾向明显的单向阐发法的不足,大陆学者基于民族文化立场提出 双向阐发 加以补充丰富,相信 随着中国比较文学研究的深入, 阐发法 必将获得更进一步的完善 .他意识到,阐发法虽然没有直接显示比较,却因 跨文化 (跨中西异质文化)而产生了比较的效果,并成为中国学派独树一帜的比较文学方法论.他强调,阐发法 是在中西文化发展不平衡,中西文化交流与对话相当困难的情况下,中国学者着眼于西方文论,在相对被动的文化境遇中引进外国文论以阐发本国文学作品的一种结果,一种策略和方法 [6].之后,曹顺庆先生又撰文补充指出,阐发法之所以能具有比较文学的效果,关键 在于 文化 ,在于中西之间存在着的巨大的文化背景差异.当以一种文学理论来阐释另一文化背景迥异的文学作品时,这种跨文化的阐释就在这文化背景的鲜明差异之中产生了类似比较文学的效果;尤其当阐释者怀有一种对西方理论加以 调整 加以 考验 和 修正 之目的时,这种基于文化差异的比较意识就更为鲜明和强烈 .因此,正是中国与西方文化背景的巨大差异,成为中国比较文学阐发法生成的深厚基础. 只有清醒地认识到这一点,才可能真正抓住 中国学派 的灵魂所在. [10]可见,跨越异质文化决定着五种方法的走向,而阐发必然是从自身学术立场开始,既独立发挥作用,又通过后面四种方法呈现自身的功能.异同比较法是中国学派第二种方法.这一方法的重要特征即 立足于中国文学,以我为主地主动出击,主动将中国文学通过比较的方法推向世界 [6].所以它在跨文化异同平等比较辨析中更关注 异 ,这是区别于在同一个文明系统内进行平行比较的美国学派的重要特征.强调差异不仅是为了沟通,而且是为了互相补充,取长补短.作者延续了他在«中西比较诗学»中的观点: 相同之处愈多,亲合力愈强;相异之处愈鲜明,互补的价值愈重大. [11]第三种方法是寻根法,强调对不同文学背后文化差异的深层文化根源的探究,以避免浅层次的比附式研究.寻根的意义在于不能忘记自己的文化传统,这不仅是为了纠正西方人的偏见和曲解,更是为了在比较中加深对自身文化的深入认知,在借鉴中发展自己.作为第四种方法的对话法,较之异同法和寻根法,更为注重沟通.首先要力图找到 一种双方都能接受而又能互相解读的话语.这种话语既非西方话语,亦非 本土 话语 .例如 从一些文学及文论的基本问题入手,以讨论基本问题作为对话的中介,就可以用不同的话语展开中西诗学的对话了.这样,可以不必强求对话双方采用同一话语,两种不同的话语同样可以讨论相同的问题 .其次,这种对话强调平等性,反对先入之见,反对文化的傲慢与偏见.而作为第五种方法的建构法,旨在通过 东西方跨文化的文学与文论的互相阐释,异同对比,文化寻根与互相对话的一步步深入 后, 最终导致一个重新建构世界文学观念的设想 [6].换言之,重新建构一种广采博纳㊁融通东西方文论长处的理想的世界文学观念.这种观念体现的是打破西方文论独霸天下格局的平等互惠的理想状态.这种构建可以借 理论架构法 附录法 归类法融汇法 等具体途径进行有益的探索.正是由于对比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系所进行的首次系统构建和详尽论述,«比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探»一文立即在比较文学界产生了强烈反响.刘介民认为该文 最能代表比较文学中国学派的特征 [12].代迅认为,该文的发表 表明比较文学中国学派已经开始站稳了脚跟,取得了理论上的制高点 [13].刘献彪也指出:这篇文章是 比较文学在中国发展到今天的必然结果 宣告了比较文学中国学派走向成熟 ,必将 产生不可估量的影响 [14].钱林森也强调该文 对比较文学中国学派的基本理论结构和特征作如此清晰的总体框架勾勒,这在以往的讨论中还未见过 确实是迄今为止这一话题表述得最为完整㊁系统㊁最为深刻的一次 尤令人耳目一新 .为此,他特别阐发三点.第一,中西比较文学研究就是 一种跨文化研究 就是跨越东西方文化壁垒,追寻中国精神㊁中国灵魂 .第二,双向阐发法等跨文化研究的方法论,虽不能说是中国学者所特有的专用方法,却也 体现出中国学派所吁求的 他山之石 与 此山之石 所并用的特征 .第三, 跨文化研究是文化转型期整个比较文学发展的必然趋势,是世界比较文学发展的新阶段. [15]台湾著名比较文学学者古添洪也指出,曹文 体大思精,可谓已综合了台湾与大陆两地比较文学中国学派的策略与指归,实可作为 中国学派 在大陆再出发与实践的蓝图 [16].上述评论共同指出了曹顺庆这篇长文在创建比较文学中国学派过程中的理论贡献,以及在中国比较文学发展史上承前启后的重要地位.今天重温此文,我们仍然强烈感受到它的学术冲击力,感受到它的学术视野开阔,问题意识突出,感受到它方法探讨之深入细腻,力透纸背,尤其感受到它对中国比较文学的性质㊁原则㊁精神与方向的敏锐而准确的把握和阐释.跨文化研究作为中国比较文学基本特征的观点,已经得到了学界的广泛认可而成为共识.作为支撑跨文化研究大厦第一根支柱的阐发法,学界对其虽然仍有分歧意见,但它实际上却又一直被广泛运用于比较文学研究的实践中,不可或缺.更为重要的是,曹顺庆先生总结出来的阐发㊁异同比较㊁寻根㊁对话和建构等五大方法,都是在跨异质文化旗帜下发挥作用的,首先都需要明确比较者阐发的立场与思维的方向,引导比较者在知道 我是谁 的前提下由自身走向他者,而不是由他者出发来界定甚至规定自己,没有自身的自觉,一切都没有意义. 本土文化立场是我们思考的起点与终点.我们自身所处的文化立场是触发思想的源泉和根本,而思考是源于外在触发物的碰撞而作用于内在需要的结果.思考只有根植于自身文化传统时,才会有深度和意义. [17]其次,在比较和寻根的广阔与纵深视域中更加自觉清醒地思考㊁确认自己的差异㊁特点是从哪里来 的,其价值蕴含是什么,这些价值蕴含的当代意义是什么,今天与昨天㊁未来与当下有着怎样必然的逻辑关联等等,从而让我们更为客观㊁全面㊁深入㊁理性地审视自己,唤起并树立起我们对自身历史与文化的自觉自信.第三,寻求平等对话,求同存异,既不崇洋媚外,又不夜郎自大,保持健康心态,尊重文化多样性,追求互补,和谐共生,文明发展.所有这些努力所体现的原则㊁彰显的精神与揭示的方向,都是为了构建平等对话㊁相互包容㊁多样互补㊁开放和谐的新型世界文学文论理念.值得一提的是,曹顺庆先生从关注差异到强调异质性和变异性的研究思路,从整体上反映了他在两大不同性质根本问题方面的探寻.第一,异质性不同于一般的差异性,异质性更为强调那种本质上的差异㊁结构上的根本差异,这就划出了大文化和小文化之分㊁同质性和异质性之别.中国学者主要是从大文化之间的异质性层面(即不同文明层面)来看待差异的程度与性质,例如法国和美国在小文化方面各有不同,但在大文化上却具有同质性,同属于古希腊罗马 基督教传统的单一文明圈;而中国与欧美之间,则存在着中西两大文明圈本质不同的异质性.第二,提出变异性是强调接受影响后表现出的不同,体现的是创新性.这就要求研究者不仅注意影响带来的相似性的一面,而且更要重视影响后的变异所透露出来的独特的创新品质.这两大方面都昭示着比较文学中国学派鲜明地迥异于法国学派的 同源性 和美国学派的 类同性 特征.当然,提出跨文化平等对话与互补,是在西方拥有绝对话语权的强势语境中展现出来的美好愿景,前方的路虽然还漫长曲折,充满危机挑战,西方中心论的霸凌遮蔽了过去诸多的世界历史真相,又让许多谎言演变成了文化的傲慢与偏见,但是我们有责任有义务在比较和对话中去一步步恢复㊁还原历史的本来面目,让更多的人逐渐了解㊁认知历史真相,积极构建真正的文明理性㊁文化多样㊁尊重差异㊁和而不同的人类命运共同体.正因为如此,曹顺庆先生新近发表«文明书写与文明互鉴 重写文明史»[18]«文明互鉴与西方文论话语的东方元素»[19]等论文,倡导以文明史实为基础重新书写文明史,从根本上将西方学者文明史书写中不实的文明观加以匡正,恢复符合人类历史原貌的东西方文明互鉴史实,充分揭示被遮蔽的包括中国文明在内的东方文明对促成西方文明诞生的历史性贡献;同时,在重写文明史中构建中国自主话语知识体系.这一倡导无疑再次体现了曹顺庆先生用心构建中国学派的高屋建瓴的大格局㊁大视野和大追求,有力彰显了中国比较文学学者希望在国际比较文学界真正发出属于自己的声音的强烈的共同心声.潮平两岸阔,风正一帆悬.笔者曾撰文指出: 比较文学中国学派是改革开放以来中国比较文学学科自身发展的产物,也是比较文学学科意识不断走向自觉㊁成熟的体现,更是基于民族文化自信的必然结果.比较文学中国学派与中国比较文学的发展目标是一致的,比较文学中国学派的发展和进步就是中国比较文学的发展和进步. [4]曹顺庆先生作为创建比较文学中国学派中坚力量的代表人物,与其他同道一起,身体力行,殚精竭虑,以自己的远见卓识㊁宽阔胸怀和创新勇气驰骋在中国及国际比较文学的舞台上,为深化文明交流互鉴,增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界而义无反顾,耕耘奉献.ʌ参考文献ɔ[1]S HU N Q I N GC A O.T h eV a r i a t i o nT h e o r y o f C o m p a rGa t i v eL i t e r a t u r e[M].B e r l i n:S p r i n g e rGV e r l a g,2013.[2]曹顺庆.文论失语症与文化病态[J].文艺争鸣,1996(2):50G58.[3]刘泽华,李振宏.学派 学术个性 中国史观:关于 王权主义学派 问题的对话[J].南国学术,2014(3):5G17.[4]李伟昉.文化自信与比较文学中国学派的创建[J].中国社会科学,2020(9):135G159.[5]孟昭毅.中国当代比较文学三十年 寻找文学性原点[J].广东社会科学,2010(5):144G150.[6]曹顺庆.比较文学中国学派基本理论特征及其方法论体系初探[J].中国比较文学,1995(1):18G40.[7]曹顺庆. 泛文化 :危机与歧途㊀ 跨文化 :转机与坦途 再论比较文学中国学派[J].中外文化与文论,1996(2):149G155.[8]曹顺庆.比较文学学科理论发展的三个阶段[J].中国比较文学,2001(1):3G19.[9]曹顺庆.跨文明比较文学研究 比较文学学科理论的转折与建构[J].中国比较文学,2003(1):73G87.[10]曹顺庆.阐发法与比较文学 中国学派 [J].中国比较文学,1997(1):26G34.[11]曹顺庆.中西比较诗学[M].北京:北京出版社,1988:269.[12]刘介民. 比较文学中国学派 的源头[J].中外文化与文论,1996(2):134G136.[13]代迅.世纪回眸:中国学派的由来和发展[J].中外文化与文论,1996(1):138G149.[14]刘献彪.比较文学中国学派与比较文学跨世纪发展[J].中外文化与文论,1996(2):137G139.[15]钱林森.比较文学中国学派与跨文化研究[J].中外文化与文论,1996(2):139G142.[16]古添洪.中国学派与台湾比较文学界的当前走向[C]//黄维樑,曹顺庆.中国比较文学学科理论的垦拓.北京:北京大学出版社,1998:167.[17]李伟昉.论林纾对莎士比亚的接受及其文化意义[J].文学评论,2016(1):31G35.[18]曹顺庆,刘诗诗.重写文明史[J].四川大学学报,2023(1):5G17,186G187.[19]曹顺庆.文明互鉴与西方文论话语的东方元素[J].文学评论,2023(1):28G36.[责任编辑:王作华]。

曹顺庆先生如何培养比较文学博士生付飞亮曹顺庆先生是国内比较文学界的顶尖人物,是教育部“长江学者”特聘教授,他提出的比较文学中国学派的变异学理论令国际比较文学界瞩目。

由他领军的四川大学文学与新闻学院的比较文学与世界文学学科,是国家重点学科,在全国高校名列前茅。

曹先生不仅自身学术造诣独步学界,而且在比较文学博士生人才培养方面作出的贡献也是首屈一指的。

先生从1993年就被国务院学位委员会批准为博士生导师,并开始招收博士生。

1998年,他以学术带头人的身份为四川大学成功申报下“比较文学与世界文学”博士点。

迄今,先生已培养出了许多优秀的博士,取得的成绩有目共睹。

先生指导李伟昉的《英国哥特小说与中国六朝志怪小说比较研究》,是全国第一篇比较文学领域的全国优秀博士学位论文;叶舒宪的《文学与人类学——知识全球化时代的文学研究》和尹锡南的《英语世界中的印度书写:以十九世纪以来的英国作家为例》获得全国优秀博士学位论文提名。

先生总是以成为学术大师的远大目标激励博士生。

他慨叹于当下是一个“没有学术大师的时代”[1],而扭转这种颓势的希望在于培养更多出类拔萃的青年学子,为造就博古通今、学贯中西的学术大师打下人才基础。

比较文学博士生以中西打通作为培养原则,最应该成为涌现学术大师的群体。

先生以“入门须正,立志须高”教导学生,激励博士生自觉地努力学习。

概括起来,其具体的培养方式大致包括以下几个方面:一、精研元典,背诵名篇先生要求博士生系统学习《十三经》。

每一位跟随先生攻读博士生学位学子,都要经过这种严格的古文功底训练。

博士生入学考试时,都要考中国古代文学典籍。

范围包括经史子集,题型多样,涵盖面极广。

既有大量的填空、古文断句、翻译等纯识记的客观题,又有相当数量的简答、分析、论述等主观题,让考生叫苦不已。

没有全面深入地学习中国古代文学,是不可能心存侥幸、蒙混过关的。

每年在这门专业课上败走麦城的考生数量,常常与在英语课考试上落马的考生数不相上下,甚至更多。

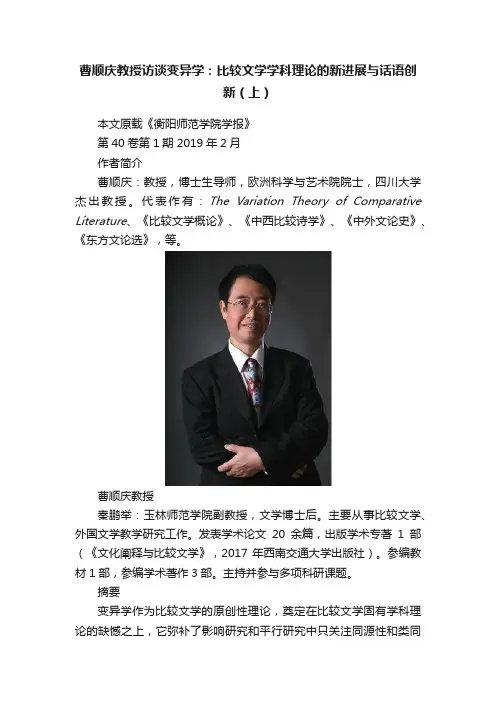

曹顺庆教授访谈变异学:比较文学学科理论的新进展与话语创新(上)本文原载《衡阳师范学院学报》第40卷第1期 2019年2月作者简介曹顺庆:教授,博士生导师,欧洲科学与艺术院院士,四川大学杰出教授。

代表作有:The Variation Theory of Comparative Literature、《比较文学概论》、《中西比较诗学》、《中外文论史》、《东方文论选》,等。

曹顺庆教授秦鹏举:玉林师范学院副教授,文学博士后。

主要从事比较文学、外国文学教学研究工作。

发表学术论文20余篇,出版学术专著1部(《文化阐释与比较文学》,2017年西南交通大学出版社)。

参编教材1部,参编学术著作3部。

主持并参与多项科研课题。

摘要变异学作为比较文学的原创性理论,奠定在比较文学固有学科理论的缺憾之上,它弥补了影响研究和平行研究中只关注同源性和类同性而忽略异质性和变异性的缺憾,为比较文学中国学派学科理论奠定了学理基础,同时也为世界比较文学的研究注入新的活力,拓展了国际比较文学新的空间。

变异学研究具体关注跨国变异研究、跨语际变异研究、跨文化变异研究、跨文明变异研究和文学的他国化研究。

变异学打造了一个比较文学学科理论新话语,提炼了一个标识性概念。

它不仅是比较文学学科话语的凝练总结,更是比较文学中国话语的创新呈现。

变异学提出变异性、异质性首次成为比较文学可比性基础;比较文学的可比性,是由共同性与差异性共同构成的。

比较文学变异学从提出至今不过10余年,还有很大的值得进一步实践和检验的空间,这是任何一门创新性理论的必经之路。

我们坚信,比较文学变异学必将迎来更辉煌的明天!关键词:曹顺庆;变异学;比较文学;话语创新一、比较文学的缘起、发展、死亡与新生(一)比较无处不在秦鹏举(以下简称秦):曹老师您好!十分荣幸能获概允,对您进行访谈。

首先,祝贺您当选为欧洲科学与艺术院院士①!这是鉴于您在比较文学研究领域辛勤耕耘,默默奉献,以数十年如一日持之以恒的探索精神从而取得了比较文学学科理论的重大突破性成果即比较文学变异学理论而授予的荣誉。

曹顺庆比较文学变异学曹顺庆是一位比较文学变异学的学者,他致力于研究不同文学作品之间的对比和变异,并从中发现文学的演化之路。

他的研究引领了文学研究的新潮流,具有一定的学术意义和研究价值。

本文将从以下几个方面介绍曹顺庆及其研究成果。

一、曹顺庆的学术背景曹顺庆,男,现为中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师,曾获中国社会科学院优秀人才称号。

他于1982年毕业于山东师范大学中文系,随后赴北京大学中文系攻读研究生,于1988年获得博士学位。

曾先后担任江苏师范大学、南京大学、北师大等院校的教授和研究生导师。

二、曹顺庆的研究方向曹顺庆主要从事文学理论和比较文学研究,尤其是关注文学的演化和多样性。

他曾出版过多部专著和学术论文,在国内外学术界享有较高的声誉。

三、曹顺庆的主要研究成果曹顺庆的研究成果涵盖了史诗、小说、戏剧、散文等多个文学形式。

他以“变异”为核心概念,通过对不同时代、不同文化背景下文学作品的对比,发现文学的演变规律和各式各样的文学变异。

曹顺庆的研究成果主要包括以下几个方面:1.《史诗与神话的文学变异》一书,系统分析了世界各地的史诗和神话之间的文学变异。

2.《小说的多元化语境与文学变异》一书,探讨了小说在不同语境中的变异和多样性。

3.《城市与文学的变异》一书,研究了城市与文学之间的互动关系以及城市文学的变异历程。

4.《中国散文发展史》一书,系统总结了中国散文发展的历史脉络和演变规律。

四、曹顺庆的学术影响曹顺庆的学术研究既有理论深度,也有实践意义。

他的研究成果有助于拓宽文学研究的视野,丰富文学研究的思路,加深人们对文学本质和文学多样性的认识。

他的学术成果被广泛引用,并受到了国内外学术界的认可和赞誉。

综上所述,曹顺庆是一位文笔优美、学识渊博的中文写作专家。

他的研究成果在文学研究领域具有很高的学术价值和实践意义,对于推动文学研究的发展和提升文学研究的水平起到了积极的作用。

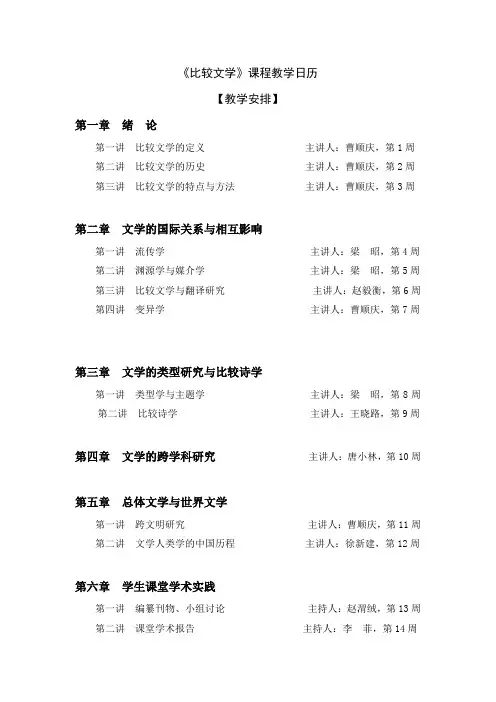

《比较文学》课程教学日历【教学安排】第一章绪论第一讲比较文学的定义主讲人:曹顺庆,第1周第二讲比较文学的历史主讲人:曹顺庆,第2周第三讲比较文学的特点与方法主讲人:曹顺庆,第3周第二章文学的国际关系与相互影响第一讲流传学主讲人:梁昭,第4周第二讲渊源学与媒介学主讲人:梁昭,第5周第三讲比较文学与翻译研究主讲人:赵毅衡,第6周第四讲变异学主讲人:曹顺庆,第7周第三章文学的类型研究与比较诗学第一讲类型学与主题学主讲人:梁昭,第8周第二讲比较诗学主讲人:王晓路,第9周第四章文学的跨学科研究主讲人:唐小林,第10周第五章总体文学与世界文学第一讲跨文明研究主讲人:曹顺庆,第11周第二讲文学人类学的中国历程主讲人:徐新建,第12周第六章学生课堂学术实践第一讲编纂刊物、小组讨论主持人:赵渭绒,第13周第二讲课堂学术报告主持人:李菲,第14周第七章专家讲座负责人:曹顺庆第一讲接受学主讲人:高利克,第15周第二讲类型学主讲人:黄维樑,第16周考试第17周【课后作业】第一章绪论一、填空1、英文中的“比较文学”一词是年由在一书中确定并使用的。

2、比较文学作为一门学科最终诞生于世纪年代末至90年代。

3、比较文学诞生的标志是、比较文学理论著作的问世、和比较文学学位论文与工具书的出现。

4、世界比较文学大致可以分为、和三大学派。

5、中国大陆第一部比较文学概论性著作是1984年卢康华、孙景尧所著的。

二、简要回答:1、什么是比较文学的可比性?三、论述1、试述文学翻译中“文化误读”的消极作用和积极意义。

第二章文学的国际关系与相互影响请思考并简要回答以下问题:1.流传学的基本特征是什么?2.从历史材料与文本出发,举例说明文学作品之间的渊源关系。

3.电子媒介在人类文学传播历史上的革命性意义。

4.翻译研究对当代比较文学研究的领域拓展和内容深化有哪些具体表现?5.指出“翻译总是一种创造性叛逆”是否会导致当前翻译的乱译、误译?为什么?6.“变异学”的定义是什么?其主要研究内容为何?第三章文学的类型研究与比较诗学请简要论述以下问题:1.类型学研究中,文学相类似的原因主要包括哪些?2.主题学研究中,母题、题材、主题三者之间有哪些区别与联系?3.为什么说比较诗学在中国的兴盛,主要不是外来比较文学学科理论直接影响的产物,而是中国学界探索中国比较文学研究内在需求的结果?4.什么是比较诗学意义上的古今对话和中外对话?这两种对话之间的关系如何?第四章文学的跨学科研究请简要论述以下问题:1、试论述跨学科研究。

比较文学简答题1、比较文学的定义是什么比较文学的定义:比较文学是以世界性眼光和胸怀来从事不同国家、不同文明和不同学科之间的跨越式文学比较研究。

它主要研究各种跨越中文学的同源性、类同性、变异性、异质性和互补性,以实证性影响研究、文学变异研究、平行研究和总体文学研究为基本方法论,其目的在于以世界性眼光来总结文学规律和文学审美特性,加强世界文学的相互了解与整合, 推动世界文学的发展。

2、简要谈谈比较文学的可比性比较文学的可比性是比较文学得以存在的立身之本,主要有以下几个方面:第一、同源性。

在以同源性为突出特征的影响研究的可比性中,影响的种类、影响的途径和接受的实证性方式就成为法国学派比较文学具体的研究内容。

除此以外的一切比较文学研究,由于缺乏同源性,法国学派均否认其属于比较文学。

由于在法国学派那里可比性已被人为限制到很小的领域内,显而易见,这并不是比较文学可比性的全部。

第二、变异性。

出自同源的文学在不同国家、不同文明的传播与交流中,在语言翻译层面、文学形象层面、文学文本层面、文化层面产生了文化过滤、误读与“创造性叛逆”,产生了形象的变异与接受的变异,甚至发生“他国化”式的蜕变,这些都是变异学关注的要点,在这里,差异性成为可比性的核心内容。

第三、类同性。

比较文学发展到以平行研究为特征的美国学派时,影响研究的束缚便得以突破。

可比性的内容得到进一步拓展,类同性和综合性作为平行研究可比性的特征凸现出来。

平行研究的对象是彼此毫无直接影响和亲缘联系的不同国家或民族间的文学。

因此,类同性所指的是没有任何关联的不同国家的文学之间在风格、结构、内容、形式、流派、情节、技巧、手法、情调、形象、主题、思潮乃至文学规律等方面所表现出的相似和契合之处。

而综合性则是立足于文学,以文学与其他学科进行跨学科比较的一种交叉关系。

因此,平行研究的可比性就在于类同性与综合性。

第四、异质性与互补性。

异质性与互补性的可比性主要是从跨文明平行研究和总体文学研究的角度来说的,因为, 法、美学派均属于同一欧洲文化体系的比较文学学科理论,而随着比较文学发展到以跨文明研究为基本特征的第三阶段,异质性作为比较文学的可比性又凸现出来。

涟漪式 发展的比较文学研究之路曹顺庆先生的比较文学研究*禹权恒1,!江!桐2(1.西华师范大学文学院,四川南充637002;2.河南信阳市华阳中学,河南信阳464000)摘!要:世界比较文学学科基本上走过了一条 涟漪式 的发展轨迹。

曹顺庆先生的比较文学研究之路历经中国古代文论研究、中西比较诗学的研究、比较文学中国学派的理论体系研究、比较文学跨文化研究、比较文学跨文明研究、文学变异学研究、比较文学学科理论研究等诸多领域,一步步地向比较文学研究的纵深方向发展,也呈现出一条 涟漪式 的逻辑发展路径。

关键词:涟漪式;!比较文学;!研究;!曹顺庆中图分类号:I 206!!!文献标识码:A !!!文章编号:1674-0297(2007)05-0062-04!!比较文学作为一门独立学科已经走过了100多年的历史,它大致经过了三个阶段,即19世纪末到20世纪50年代的法国学派阶段、20世纪50年代末到70年代的美国学派阶段、20世纪70年代以来东方学派的跨文化研究阶段。

纵观其在不同阶段的发展轨迹,我们可以看出,比较文学不是以新理论取代旧理论的方式逐步前进的,而是以层叠累进的方式向前过渡的。

法国比较文学学者艾金佰勒曾说: 如果说比较文学发展的第一阶段主要成就在法国,第二阶段主要成就在美国,如果说比较文学发展的第三阶段将以东西比较文学的勃兴和理论向文学实践的复归为主要特征,那么它的主要成就会不会在中国呢? [1]今天,比较文学在中国的勃兴局面已经充分证明了此预言的准确性。

特别是20世纪70年代以来,中国比较文学的发展呈现出一派欣欣向荣的景象,出现了像季羡林、贾植芳、孙景尧、乐黛云、卢康华、曹顺庆、谢天振等一大批比较文学的著名学者,他们分别在各自研究领域取得了巨大成就,都为中国比较文学学科理论建设立下了汗马功劳。

其中,曹顺庆先生的比较文学研究独树一帜,大致走过了中国古代文论研究、中西比较诗学研究、失语症和比较文学中国学派理论研究、比较文学跨文化研究研究、比较文学跨文化研究、文学变异学研究、比较文学学科理论建设等诸多领域,基本上也呈现为一种 涟漪式 的发展轨迹。

比较文学复习资料比较文学复习资料(曹顺庆版)一、填空1. 用西方文论来阐发中国文学的做法,已被台湾学者总结为中国比较文学研究的“阐发研究”。

2. 比较文学的英文名称是Comparative Literature,最早使用这一术语的是英国批评家马修.阿诺德,其信件1895年才被出版。

3. 真正最早使Comparative Literature 进入比较文学学科理论的是波斯奈特。

1886年,他以此为书名出版了世界上第一部比较文学学科理论专著《比较文学》。

4. 比较文学作为一门独立学科在19世纪末得以诞生。

5. 1827年,最早提出“世界文学”观念的是歌德。

6. 1877年,世界上第一本比较文学杂志创刊于匈牙利的克劳森堡,刊名为《世界比较文学报》。

7. 1887年科赫创办了一本颇有影响的比较文学杂志《比较文学杂志》,被视为德国比较文学的正式开端。

8. 法国学派的四大代表人物:巴尔登斯伯格、梵第根、卡雷、基亚,他们提出了要去掉比较文学的随意性,加强实证性;放弃无影响关系的平行比较,而集中研究各国的关系史;摆脱不确定的美学意义,而取得一个科学的含义(关键所在)。

9. 我国第一部比较文学理论专著――卢康华、孙景尧的《比较文学导论》,也是内地第一部比较文学概论性著作。

10. 比较文学的可比性:同源性、变异性、类同性、异质性与互补性。

(P.31)11. 比较文学的基本特征:跨越性(跨国、跨学科、跨文明);四大研究领域:实证性的文学影响研究、文学变异研究、平行研究、总体文学研究。

P.3312. 比较文学作为一个学科成立的一个标志是法国学派强调影响研究的国际文学关系史理论的提出。

13. 文学变异研究的四个层面:语言层面变异研究、民族国家形象变异研究、文学文本变异研究、文化变异研究。

P.3114. 1960年美国比较文学学会成立,他标志着美国学派的正式登场。

代表人物有雷马克、艾德礼、勃洛克。

15. 平行研究包括直接比较和间接比较。

比较文学与世界文学1.曹顺庆主编,比较文学教程,高等教育出版社2006年版2.曹顺庆主编,世界文学发展比较史,北京大学出版社2002年版3.曹顺庆,比较文学学,四川大学出版社 2005年4月版4. 曹顺庆,比较文学学科理论研究,巴蜀书社 2001年9月版5. 曹顺庆,中西比较诗学,北京出版社1988年9月版福建师范大学2011年博士研究生招生考试参考书目综合试卷英语写作与英汉互译,近年出版任何出版社。

辅导比较文学原理与实践《比较文学原理新编》乐黛云、陈跃红、王宇根、张辉著,北京大学出版社1998。

各版均可。

《比较文学概论》杨乃乔主编,北京大学出版社2006。

《比较文学教程》葛桂录执行主编,中国青年出版社2001。

同济大上海大学山东师范大学比较文学与世界文学专业博士研究生必读书目复旦大学博士生入学考试参考书目复旦大学博士生入学考试参考书目2001-09-17 10:11010101马克思主义哲学: ①《马克思主义哲学原理》(上、下册)肖前等主编中国人民大学出版社②《辩证唯物主义原理》肖前主编人民出版社③《历史唯物主义原理》肖前主编人民出版社④《马克思主义哲学导论》辛敬良主编复旦大学出版社⑤《马克思主义哲学的历史与理论》余源培等主编复旦大学出版社⑥《时代精神的精华》余源培等主编•复旦大学出版社⑦自选的其它教材010102中国哲学: ①《中国学术名著提要·哲学卷》潘富恩主编复旦大学出版社• ②自选相关的中哲史史料学,如冯友兰所著等③自选本专业相关著作• 010103外国哲学: ①《西方哲学史》全增嘏上海人民出版社②《现代西方哲学》刘放桐人民出版社③自选本专业相关著作• 010107宗教学: 同010103 010108科学技术哲学: ①《科学技术与社会导论》殷登祥陕西人民教育出版社②《科学哲学导论》沈铭贤上海教育出版社③《科学与社会》吴晓明上海远东出版社020101政治经济学: ①《高级政治经济学》蒋学模主编复旦大学出版社②《微观经济理论(数理方法)》[美]亨德森、匡特著③《宏观经济学》[美]OlivierBlanchard清华大学出版社•④《新编<资本论>教程》洪元朋主编复旦大学出版社•⑤《<资本论>脉络》张薰华•复旦大学出版社⑥中国经济改革与发展的有关文献020102经济思想史: ①②③④⑤同020101⑥《当代西方经济学流派》蒋自强、史晋川等复旦大学出版社1996⑦《近代中国经济思想史》叶世昌上海人民出版社1998⑧《中国经济思想简史》(上、中册)叶世昌上海人民出版社020104西方经济学: 同020102 020105世界经济: ①②③④⑤同020101⑥《世界经济新论》庄起善主编复旦大学出版社2001⑦《国际经济学》华民复旦大学出版社1998⑧《国际贸易教程》尹翔硕•复旦大学出版社2001第第二版⑨《世界经济学》张幼文立信会计出版社⑩《国际贸易教程习题指南》尹翔硕•复旦大学出版社2001年第一版020106人口、资源与环境经济学: 同020101 020201国民经济学: 同020101 020202区域经济学: ①②③④⑤同020101⑥《区域经济学》周起业、刘再兴等中国人民大学出版社1989年第一版⑦《区域经济学》郝寿义、安虎森主编经济科学出版社1999年11月第一版020204金融学: ①②③④⑤同020101⑥《现代货币银行学教程》胡庆康复旦大学出版社⑦《国际金融学》姜波克高等教育出版社1999 020205产业经济学: ①《中国国民经济管理学》苏东水山东人民出版社②《产业经济学》复旦大学出版社③《管理心理学》苏东水复旦大学出版社④《中国管理通鉴》•苏东水等浙江人民出版社⑤《产业经济学》苏东水高等教育出版社• 020206国际贸易学: 同020105 020209数量经济学: 同020102 030201政治学理论: ①《政治的逻辑》王沪宁主编上海人民出版社1995•②《政治学基础》王浦劬主编北京大学出版社1995③《政治学说史》(上、下)萨拜因著商务印书馆1986④《政治学手册精选》格林斯坦著商务印书馆1996⑤《比较政治学》阿尔蒙德上海译文出版社1987⑥《中国政治思想史》(上、中、下)•刘泽华•浙江人民出版社1996030202中外政治制度: 同030201 030205马克思主义理论与思想政治教育: ①《马克思主义经典著作选读》人民出版社2000②《邓小平文选》人民出版社1994③《十四大以来党的重要文献》上、中、下册人民出版社1996至1998④《十五大以来党的重要文献》上册人民出版社2000⑤《重塑中国魂-20世纪马克思主义中国化的历程》钟家栋主编复旦大学出版社2001⑥《政治的逻辑》王沪宁主编上海人民出版社1994⑦《人的发展与社会发展》陆庆壬主编同济大学出版社1994 030206国际政治: ①《国际关系史》(7-11卷)王绳祖主编世界知识出版社1996②《国际纵横策论》汉斯.摩根索上海译文出版社1995③《世界经济新论》庄起善复旦大学出版社2001④《当代西方国际关系理论》倪世雄复旦大学出版社2001⑤《西方国际政治经济学》樊勇明上海人民出版社2001 (报考04、05方向者增加以下参考书目:①《中华民国外交史》石源华上海人民出版社1994②《中国当代外交史》谢益显中国青年出版社1997③《韩国当代史》姜万吉社会科学文献出版社1997④《韩国近代史》曹中屏东方出版社1993)030207国际关系: ①②③④⑤同0300206,报考07方向者参考书目①②④同0300206 ③《国际法》王铁崖主编法律出版社1994 050101文艺学: ⑴《西方美学通史》蒋孔阳等上海文艺出版社1999⑵《中国美学史》李泽厚等中国社科出版社1984⑶《中国美学史大纲》叶朗上海人民出版社1985⑷《美学新论》蒋孔阳⑸《西方文论选》伍蠡甫上海译文出版社1979⑹《中国文学批评通史》王运熙等⑺《美学》黑格尔商务印书馆1979⑻《判断力批判》康德宗白华译本⑼《文心雕龙》刘勰著周振甫注本人民文学出版社1981 ⑽《美的历程》李泽厚文物出版社1981 ⑾《1844年经济学--哲学手稿》马克思人民出版社1979 ⑿《美学散步》宗白华上海人民出版社1981 ⒀《审美特性》卢卡契中国社会科学出版社19861991 ⒁《艺术人类学》罗伯特.莱顿文化艺术出版社1992 ⒂《文化人类学》拉尔斐.比尔斯河北教育出版社• 050103汉语言文字学(011中国语言文学系): 同中国古代文学研究中心050103 050103汉语言文字学(010中国古代文学研究中心): ①《汉语方言概论》袁家骅等• 文字改革出版社•②《汉语语法探索》张斌、胡裕树东方书店、商务印书馆③《三个平面的语法观》范晓北京语言学院出版社④《修辞学发凡》陈望道上海教育出版社⑤《汉语史稿》王力科学出版社•⑥《中国小学史》胡奇光上海人民出版社050104中国古典文献学: ①《王欣夫说文献学》王欣夫上海古籍出版社②《中国文献学》张舜徽中州书画出版社③《中国文献学新编》洪湛候杭州大学出版社④《古籍整理概论》黄永年上海书店出版社⑤《目录学发微》余嘉锡巴蜀书社⑥《古书版本学概论》李致忠北京图书馆出版社⑦《校勘学释例》陈垣上海书店出版社050105中国古代文学(011中国语言文学系): 同中国古代文学研究中心050105 050105中国古代文学(010中国古代文学研究中心): ①《中国文学发展史》刘大杰上海古籍出版社•②《中国文学史》(新著)章培恒等上海文艺出版社③《中国文学批评通史》(七卷本)王运熙等上海古籍出版社④《隋唐五代文学思想史》罗宗强上海古籍出版社⑤《宋代文学通论》王水照主编上海古籍出版社⑥各个历史时期的重要文学作品050106中国现当代文学: ⑴《中国现代文学发展简史》黄修已中国青年出版社• ⑵《中国新文学整体观》陈思和上海文艺出版社2000或《陈思和自选集》陈思和广西师范大学出版社⑶《中国现代文学批评史》许道明江苏文艺出版社⑷《中国现代文学思潮史》马良春、张大明北京十月文艺出版社1995⑸《1900-1949中国现代主义寻踪》吴中杰、吴立昌上海学林出版社1995⑹《再造文明的奠基石》朱文华上海教育出版社2000⑺《中国当代文学史教程》陈思和复旦大学出版社1999⑻《二十世纪中国文学史论》王晓明东方出版中心⑼《鲁迅全集》人民出版社⑽《胡适分类文选》中华书局⑾《胡风评论集》人民文学出版社⑿《中国新文学大系》良友图书公司上海文艺出版社⒀《近代文学批评史》威勒克上海译文出版社⒁《文心雕龙讲疏》王元化上海古籍出版社⒂《中国文学批评史》郭绍虞⒃《比较文学》陈??等主编高等教育出版社1997 ⒄《二十世纪欧美文学史》(四册)张玉书主编北京大学出版社1995 050108比较文学与世界文学: ①《比较文学》陈??等主编高等教育出版社1997②《二十世纪欧美文学史》(四册)张玉书主编北京大学出版社1995③《译介学》谢天振上海外语教育出版社1999④《中国新文学整体观》陈思和上海文艺出版社2000 050201英语语言文学: ①A.C.Bradley:ShakespeareanTragedy②Wilson•Knight:•TheWheelofFire③J.Lyons:AnIntroductiontoTheoreticalLinguistics④T.A.VanDijk:•Text••and••Context••⑤•R.••M.••Kempson:•SemanticTheory⑥M.A.K.Halliday:LanguageasSocialSemiotics⑦M.A.K.Halliday•AnIntroductiontoFunctionalGrammar⑧•G.•Brown&•G.•YuleDiscourseAnalysis•⑨G.N.Leech:PrinciplesofPragmatics ⑩S.C.•Levinson:•Pragmatics• ⑾J.•May:••Pragmatics ⑿EugeneA.Nida:Lauguage,CultureandTranslation ⒀PeterNewmark:ApproachestoTranslation ⒁H.H.Stern:FundamentalConceptsofLanguageTeaching 050301新闻学: ⑴《毛泽东新闻工作文选》新华出版社•⑵《邓小平论新闻宣传》新华出版社⑶《新闻学概论》李良荣福建人民出版社1995⑷《现代大众传播学》张国良四川人民出版社1998⑸《中国新闻事业史新编》丁淦林等四川人民出版社1998•⑹《现代广播电视新闻学》张骏德四川人民出版社1996⑺《当代新闻采访》刘海贵复旦大学出版社1997⑻《当代新闻写作》尹德刚等复旦大学出版社1997⑼《新闻评论学》丁法章•等复旦大学出版社1997 ⑽《当代新闻编辑》张子让复旦大学出版社1999 ⑾《外国新闻事业史新编》张允若四川人民出版社1996。

2021《比较文学变异学》的内容简述及其学科理论价值范文 几经等待,曹顺庆教授的英文力作《比较文学变异学》(TheVariation Theory ofComparative Literature)经过十年的苦心经营与思考后(变异学理论由本书作者于 2005 年在《比较文学学》中首次提出),终于由世界知名的斯普林格出版社(全称为:Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K)于 2014 年 3 月在纽约出版。

本书由杜威 ? 佛克玛教授作序,是作者关于比较文学变异学学科理论在英语世界的首次亮相和集中体现,亦是在当今比较文学学术界以“欧美”学科理论为马首是瞻的社会历史语境中,为数不多的中国比较文学学者在英语世界发出自己的学术之声,意义非凡。

“正如佛克玛教授所言:比较文学变异学英文著作的出版,是打破长期以来困扰限制中国比较文学学者的语言障碍的一次有益尝试,并由此力图与国外学者展开对话”(Cao,The Variation Theory V)。

曹顺庆教授学贯中西,初以研究中国古代文论与中西比较诗学崭露头角,如今又在比较文学学科理论上颇有建树,此英文力作便是其“以往比较文学理论建构相关研究的最好总结与展现,包括《比较文学教程》(2006)、《比较文学学科史》(2010)、《迈向比较文学第三阶段》(2011)、《中西比较诗学史》(2008)、《中外文论史》(2012)等”(Wang2)。

全书共分五章。

第一章“影响研究的历史功绩及重大缺憾”中,作者在梳理法国学派影响研究生成的历史语境、其研究范围及特点基础上,客观地分析了影响研究对于比较文学学科理论发展的重大贡献,并指出了影响研究的理论特点为实证性的国际文学关系史研究,并不能有效解决形象学及跨文明语境研究中的变异问题。

作者认为影响研究的实质应为影响与变异共存,从而为法国学派的学科理论困境提供了一条可资借鉴的出路:即影响关系变异学。