四川大学华西药学院《化学分析》教学大纲

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:2

教学大纲“分析化学”课程教学大纲(含仪器分析)一、分析化学部分课程名称:分析化学(Analytical Chemistry)适用专业:化学学院各专业授课对象:化学学院本科生教学学时:51学时。

课程教材:为面向21世纪课程教材。

武汉大学主编分析化学(第四版)高等教育出版社 2000年一、课程的性质和目的:分析化学是研究物质的组成、含量、结构及其它多种信息,为现代工业、农业、国防和科学技术服务的科学。

通过本课程的教学,使学生对常见分析化学方法有较全面的了解、掌握;较深入地理解这些方法的基本原理,学会在实际中的应用,初步具有根据分析对象选择合适的分析方法及解决相应问题的能力。

为其今后的工作及更深一步地学习作必要的铺垫。

二、课程教学对象和要求:分析化学是化学专业本科学生的主要基础课程之一。

通过本课程的学习,要求学生掌握分析化学的基本理论、基本知识和基本分析方法,牢固树立量的概念,初步具有分析问题和解决问题的能力。

三、课程各章教学内容及学时安排:绪论(2学时)1、了解分析化学的任务和作用,2、掌握分析化学的分类。

1、了解定量化学分析的过程。

2、正确理解误差和偏差的区别,掌握各种误差及误差传递中极值误差的计算。

3、了解系统误差和随机误差的产生、区别及消除、减小方法。

正确记录和使用有效数字。

4、理解滴定分析中‘化学计量点’和‘滴定终点’的区别,了解各种滴定方式。

掌握标准溶液的配制方法。

5、理解物质的量与基本单元的关系,掌握滴定分析中待测组分含量的计算方法。

第2章酸碱平衡和酸碱滴定法(12学时)1、掌握分布分数 d 和酸碱溶液中组分平衡浓度的计算;及MBE,CBE和PBE的列出,了解利用PBE推导溶液pH的计算公式。

2、掌握滴定曲线的绘制方法和强碱滴定强酸及滴定一元弱酸过程中溶液pH的计算,掌握选择指示剂的方法。

3、掌握强碱滴多元酸、混合酸至SP点pH值的计算;及指示剂的选择方法。

4、了解影响滴定突跃范围大小的因素。

分析化学课程教学大纲一、课程说明(一)课程名称、所属专业、课程性质、学分;课程名称:分析化学所属专业:材料化学课程性质:基础课学分:3学分(54学时)(二)课程简介、目标与任务;课程简介:《分析化学》是材料化学专业的一门专业基础课,课程包括经典的定量分析及仪器分析两部份,由分析化学的大体知识及理论、化学分析法、光学光谱法、电分析法、色谱分析法等五个要紧部份组成。

通过经典定量分析的学习来使学生牢固把握其大体的原理和测定方式,成立起严格的“量”的概念,培育学生具有从事理论研究和实际工作的能力和严谨的科学作风。

通过仪器分析的学习来使学生牢固把握各类仪器分析方式的大体原理和仪器的各重要组成部份,对各仪器分析方式的应用对象及分析进程要有大体的了解。

另外,通过本课程的教学,让学生对现今世界各类分析仪器及分析方式及进展趋势有一些初步的了解,从而为其尔后的工作及更深一步地学习作必要的铺垫。

目标与任务:《分析化学》的目标和任务为:1.把握常量组分定量分析的大体知识、大体理论和大体分析方式。

2.把握分析测定中的误差来源、误差的表征及初步学会实验数据的统计处置方式。

3.把握各类仪器分析方式的大体原理和仪器的各重要组成部份。

4.了解各仪器分析方式的应用对象及分析进程5.课程学习完成后,要求能够依照样品性质、分析对象选择适合的分析仪器及分析方式。

6.初步了解现今世界各类分析仪器及分析方式的进展趋势。

(三)先修课程要求,与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接;先修课程:无机化学、有机化学、一般物理、高等数学等后续相关课程:现代分离分析技术、现代光谱分析、高等分析等。

无机化学、有机化学、一般物理、高等数学是学习分析化学的基础,现代分离分析技术、现代光谱分析、高等分析是分析化学课程的进一步加深与提高。

(四)教材与要紧参考书教材:化学与仪器分析(第一版),兰州大学王春明、张海霞主编参考书:[1] 陈兴国,何疆,陈宏丽,陈永雷.分析化学。

《分析化学》课程标准(药学专业)一、课程概述(一)课程性质(二)课程定位《分析化学》是高职高专卫生职业教育药学专业一门重要的专业基础课程,是药物分析的一门重要技术,是培养学生有关理论与实践相结合的重要课程,在前、后续课程间起着承前启后的重要作用,对学生专业技能、职业素养的培养和提高也有非常重要的作用。

学生修完该课程,学生再修完相关专业课程即可参加“高级分析工”的执业资格考试,对学生的入岗工作有非常积极的意义。

(三)课程设计思路以职业分析和职业标准确定课程的职业能力,以职业能力为目标,建构主义理论,多元智能理论为基础,构建由实践情境构成,工作过程为中心,任务驱动的“理论—实践一体化”的教学过程;以职业能力为目标进行课程各环节的评价和调控;以多种教学形式注重学生职业能力的培养,并将素质教育贯穿整个教学过程中。

二、课程目标(一)总目标本课程的教学目的是使学生通过本课程的学习,牢固掌握各类分析方法的基本原理以及仪器的各重要组成部分,对各分析方法的应用对象及分析过程要有基本的了解,培养出学生利用分析方法进行定性、定量分析测试的能力,使学生具备从事分析测试技术所必备的素质、知识与技能,树立全面质量管理意识,具备提出和解决问题的能力,逐步培养学生的辩证思维和严格的科学作风,创新思维和创新能力,以及团队合作精神,为后续的专业职业能力培养打下扎实基础。

此外,通过本课程的教学,让学生对当今世界各类化学分析方法及仪器分析方法的发展趋势有一些初步的了解,从而为其今后的工作及更深一步地学习作必要的铺垫。

在完成该课程的学习之后,要求学生在掌握了分析化学的基本原理等知识的前提下,可以根据样品性质、分析对象选择最为合适的化学分析方法或仪器分析方法。

(二)具体目标1、知识目标:(1)掌握分析化学的基本概念、基础理论和物质含量测定的方法。

(2)熟悉各类误差的来源、性质、规律性及减小方法。

(3)掌握各种滴定分析方法的原理、条件及其具体应用。

《分析化学》课程教学⼤纲《分析化学》课程教学⼤纲(适⽤于化学专业)课程编码:B100013030总学时:64 总学分:4开课学期:第三学期课程类型:专业必修课先修课程:⽆机化学、⽆机化学实验⼀、课程教学⽬的《分析化学》课程是化学类本科专业学⽣的主⼲基础课之⼀,其理论和⽅法是其它⼀切与化学有关的课程以及专业的基础。

分析化学课在教给学⽣基本的分析化学原理和⽅法的同时,使学⽣建⽴起严格的“量”的概念,培养从事理论研究和实际⼯作的能⼒以及严谨的科学作风。

让学⽣能够运⽤化学平衡的理论和知识,处理和解决各种滴定分析法的基本问题。

《分析化学》课程的具体教学⽬的可以归纳为以下⼏点:1.掌握常量组分定量分析的基本知识、基本理论和基本分析⽅法;2.掌握分析测定中的误差来源、误差的表征,以及实验数据的统计处理⽅法与表达;3.初步了解分析化学在化⼯、医药、⽣物、信息、能源等领域中的应⽤,以及其它学科的新技术、新成就对分析化学的促进与发展。

⼆、课程基本内容第⼀章绪论(6学时)教学⽬标:1、了解分析化学的任务、作⽤和发展概况2、了解定量分析的⽅法与过程3、掌握基准物质和标准溶液的概念、定量分析的基本计算⽅法教学内容:1、分析化学定义、分析⽅法分类、分析化学的发展2、定量分析过程和⽅法3、滴定分析法概论教学重点:分析的基本过程、基准物质和标准溶液的概念教学难点:基准物质和标准溶液的概念第⼆章分析试样的采集与制备(4学时)教学⽬标:1、了解如何采集试样2、理解试样的制备⽅法3、掌握样品的分解⽅法教学内容:1、样品的采集2、试样的制备与分解教学重点:试样的制备与分解教学难点:试样的分解⽅法第三章分析化学中的误差与分析数据处理(10学时)教学⽬标:1、了解偶然误差的分布特征(正态分布),有限次测量中随机误差的t分布2、误差产⽣的原因及提⾼分析结果准确度的⽅法3、理解有效数字概念并掌握其计算法则4、掌握系统误差、偶然误差、准确度与精密度、误差与偏差等概念5、掌握计算分析结果的绝对误差、相对误差、标准偏差的⽅法6、掌握⽤数理统计⽅法处理分析数据的⽅法7、掌握置信度和显著性⽔准概念的含义教学内容:1、分析化学中的误差2、有效数字及其运算规则3、分析化学中的数据处理4、显著性检验5、可疑值取舍6、回归分析法7、提⾼分析结果准确度的⽅法教学重点:有效数字的运算规则、置信度、置信区间、误差产⽣的原因及提⾼分析结果准确度的⽅法教学难点:置信度、置信区间的概念;随机误差的分布特征——正态分布,有限次测量中随机误差的t分布第四章酸碱滴定法(10学时)教学⽬标:1、掌握酸碱质⼦理论,酸碱存在形式,及分布曲线2、掌握质⼦条件⽅程,简单溶液pH的计算3、理解酸碱指⽰剂变⾊原理及范围4、理解⼀元强、弱酸碱的滴定曲线、滴定突跃范围及指⽰剂的选择5、掌握强酸、强碱、⼀元弱酸、⼀元弱碱滴定终点误差的计算6、掌握酸碱滴定法的应⽤教学内容:1、酸碱反应与平衡2、酸碱体系中各型体的分布分数3、溶液中H+浓度的计算4、缓冲溶液5、酸碱指⽰剂6、酸碱滴定原理7、滴定误差8、酸碱滴定的应⽤教学重点:共轭酸碱对的Ka 与Kb的关系、质⼦条件式的书写、H+浓度的计算、滴定误差的计算教学难点:质⼦条件式的书写;缓冲溶液H+浓度计算第五章络合滴定法(10学时)教学⽬标:1、了解EDTA的性质及其与⾦属离⼦的配位能⼒和特点2、掌握EDTA滴定反应中副反应系数、酸效应系数定义式和计算式。

《分析化学》理论教学大纲(供四年制本科药物制剂、药学类专业使用)Ⅰ前言《分析化学》是研究物质的化学组成和分析方法的一门科学。

分析化学的任务是鉴定物质的化学组成并测定各组分的相对含量及确定物质的化学结构,要求学生掌握化学分析和仪器分析的基本知识、基本理论和基本操作技术;熟悉定性、定量分析方法;了解各类分析方法使用的仪器;培养耐心细致、一丝不苟的科学作风和较强的实验操作能力,为从事专业工作打下良好的理论基础和扎实的实验技术基础。

为培养学生学习的自主性、积极性,以及发现问题、分析问题的能力,本次修订在2014年修订的基础上,较大幅度增加了TBL和PBL的教学方式。

教学内容分为两部分:第一部分为化学分析,主要内容为经典化学分析法及部分电化学分析法;第二部分为仪器分析,主要内容为色谱分析法和光谱分析法。

本大纲适用于四年制本科药物制剂、药学专业使用。

大纲使用中有关问题说明如下:一为了使教师和学生更好地掌握教材,大纲每一章均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。

教学目的已注明教学目标,教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别相对应(核心内容即知识点以下划实线,重点内容以下划虚线,一般内容不标示)便于学生重点学习。

二教师在保证大纲核心内容的前提下,可根据不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容。

三教学总学时为128学时,其中讲课68学时,实验课60学时,理论与实验学时之比1.13:1。

四教材:《分析化学》,李发美主编,人民卫生出版社,第7版,2013年出版。

Ⅱ正文第一章绪论一教学目的熟悉分析化学定义、分类及作用,了解分析化学的性质、任务、发展趋势以及在药学中的作用。

二教学要求(一)熟悉分析化学的定义和作用。

(二)熟悉分析方法的分类及分析过程和步骤。

(三)了解分析化学的发展趋向。

(四)了解分析化学的基本学习方法。

三教学内容(一)分析化学的定义和作用。

(二)分析化学的分类(定性分析、定量分析、结构分析;无机分析、有机分析;化学分析、仪器分析;常量、半微量、微量和超微量分析;常量组分、微量组分和痕量组分分析)。

《分析化学实验》教学大纲一、课程简介分析化学实验是化学专业中的核心课程之一,旨在培养学生分析化学实验技能和分析思维能力。

通过课堂授课和实验操作,学生将学习分析化学基本理论、仪器设备的使用和实验操作技巧,在实验中培养科学实验的观察、记录和分析能力。

二、教学目标1.理论目标(1)理解分析化学的基本理论和原理;(2)掌握常见的分析方法和技术;(3)理解实验操作中的原理和要点。

2.实践目标(1)学习使用常见的分析仪器设备,如pH计、天平、分光光度计等;(2)掌握溶液制备、分离和测定的基本操作;(3)培养良好的实验记录和数据处理能力。

三、教学内容1.分析化学基本理论和原理(1)分析化学概述(2)分析化学基本方程式(3)分析化学的误差和精密度2.常见的分析方法和技术(1)酸碱滴定法(2)氧化还原滴定法(3)浊度法(4)物质定量法(5)光度法(6)原子吸收光谱法(7)色谱法3.实验操作技巧(1)实验室安全和操作规范(2)实验设备的正确使用(3)实验前的准备工作(4)实验过程中的注意事项(5)实验记录和数据处理四、教学方法1.理论教学通过课堂讲授分析化学的基本理论和原理,解释实验中的操作步骤和原理。

引导学生理解和掌握相关知识。

2.实验操作安排实验课程,让学生亲自操作常见的分析实验,并指导学生掌握实验操作的方法和技巧。

3.实验数据分析指导学生分析实验结果,进行数据处理和误差分析,并解释实验现象和规律。

五、教学评估1.实验报告学生每次实验完成后需提交实验报告,报告内容包括实验目的、原理、操作步骤、数据处理和结论等。

2.实验技能考核对学生的实验操作技能进行考核,包括仪器的正确使用、实验操作的规范性和实验数据的准确性等。

3.理论知识考试对学生的分析化学理论知识进行考核,包括基本理论、常见方法和技术的原理等。

六、教学资源1.教材2.实验室设备包括各种分析仪器设备,如pH计、天平、分光光度计等。

3.实验试剂和样品提供各种常见的化学试剂和样品,用于学生进行实验操作。

《化学分析》课程标准1.课程定位《化学分析》是我院环境监测与治理技术、环境监测与评价专业的一门重要职业基础课。

该课程是将《无机化学》、《分析化学》、《有机化学》三门课程有机整合,打破了化学类课程原有的各自为政的格局,以职业能力为主线,构建起课程的知识→能力→素质结构。

化学分析为后续《仪器分析》、《环境监测》等课程作支撑,也是企业分析检验岗位非常重要的一门课程。

根据高职教育培养一线高技能应用型人才的培养目标,本课程就业岗位定位在以下几方面:(1)化学产品的分析、检测与管理人员;(2)化学产品生产与管理人员;(3)生产技术人员等。

同时,与该课程相关的职业技能岗位有:《化学分析工》、《化学检验工》、《水环境监测工》、《食品检验工》、《药品检验工》等。

学生在校完成学业后除可以得到毕业证书之外,还可以拿到一个或多个职业技能岗位证书,提高了就业竞争能力。

通过学习本课程,让学生学会和掌握化学分析的基本原理、基础知识和基本操作技能,培养自主学习能力,提高分析问题、解决问题的能力,为学习后续专业课程和今后从事各相关工作岗位奠定理论和技能基础。

该课程的设置以专业需求为导向,以岗位技能为标准,以职业能力培养为核心,课程知识结构有针对性、应用性强,以“必须、够用”为原则,突出高职特色,培养学生创新能力、综合分析问题和解决实际问题的能力,使学生具有能在今后工作中不断深入学习,独立开展工作的能力与素质。

2.工作任务与课程目标工作任务与职业能力分析表(见表1)课程目标通过对课程合理设计,采用任务驱动的项目教学法,立足于中学化学基础,按照“需用为准、够用为度、实用为先”的原则,使环境类专业的学生适应由高中到大学的化学学习模式的转变,掌握无机化学、有机化学、分析化学基础知识、基本原理和基本实验操作技能,形成初步实践能力、辩证思维能力和严谨、科学的工作态度。

同时,结合学生的专业特点,为后继课程打好基础,为学生的专业发展铺路搭桥,使学生认识到化学分析在环境学科中的重要性,使学生养成良好职业素养,成为岗位适应性较强的专门人材。

《有机化学(II)-1,2》(药物化学专业)教学大纲一、课程基本信息课程名称( 中、英文): 有机化学Ⅱ-1[Organic Chemistry Ⅱ-1]有机化学Ⅱ-2[Organic Chemistry Ⅱ-2]课程号( 代码) :,课程类别: 类级平台课程,必修课学时:64+48学分:4+3先修课程:《无机化学》、《分析化学》基本面向:药物化学专业二、教学目的及要求有机化学与药学渊源深厚。

该课程要求药物化学专业的学生系统地、扎实地掌握有机化学的基本理论和基本规律,为后续课程的学习以及继续深造,为将来利用有机化学,服务药学奠定坚实的基础。

通过有机化学的教学,把有机化学与药学紧密结合起来,进一步加强对学生解决问题、分析问题和提出问题的能力培养。

在学习该课程时学生要着重掌握各类有机化合物的结构、命名、物理性质、光谱性质、常用制备方法和用途。

紧紧抓住结构与性能的关系,深入理解各类有机化合物的典型反应的规律,机理,立体化学。

三、教学内容1 前言(4学时)基本要求:一、了解有机化学的发展史、主要任务和学习方法;二、了解有机化合物的基本特点、分类和反应类型;三、了解共价健的本质,掌握共价健的属性,熟悉利用键能数据推算反应的焓变;四、掌握下述名词术语:有机化学;同分异构现象;分子间作用力;Van der walls 力;官能团1-1 有机化学的由来和发展1-2 有机化合物的特点:分子结构和组成(同分异构现象,结构的表示方法);理化性质1-3 共价键的键参数:键能、键长、键角;键的极性与诱导效应;键的可极化性1-4 共价键的断裂方式与有机反应的类型1-5 有机化合物的分类1-6 学习有机化学的目的和学习方法2 烷烃和环烷烃(6学时)基本要求:一、了解烷烃的物理性质,掌握烷烃的命名规则。

二、掌握构象的表示方法和典型的构象ap, sp, sc, ac 的稳定性分析;三、了解饱和碳原子的sp 3 杂化轨道与烷基自由基的sp 2 杂化轨道的形成与构型;四、着重掌握烷烃的自由基取代反应(卤代反应)的基本规律(区域选择性)和反应机理(自由基反应),五、弄清下列概念:同系列与同分异构;构造异构与链异构;T.S 与活泼中间体;扭转张力与Van der Walls 张力;Newman 投影式与透视式;活性与选择性;Baeyer 张力;船式与椅式构象2-1 烷烃的同系列与同分异构现象(键异构)2-2 烷烃和命名:习惯命名;系统命名(采用1980 年中国化学会有机化学命名原则)衍生物命名与俗名2-3 烷烃的结构:CH 4 的正四面体结构与sp 3 杂化轨道;烷烃的构象2-4 烷烃的物理性质2-5 烷烃的反应:烷烃的卤代反应(CH 4 的氯代反应及自由基反应历程);卤代反应中卤素的活性与选择性;氧化反应(燃烧与部分氧化);热裂反应2-6 烷烃自由基的立体化学(sp 2 杂化)2-7 环烷烃的分类、异构与命名2-8 环烷烃的物理性质2-9 环烷烃的化学反应2-10 拜尔张力学说与近代观点2-11 环烷烃的构象(环丙烷、环己烷及其衍生物、十氢萘)3 立体化学- 对映异构(6学时)基本要求:一、掌握对称因素与手性的关系;二、掌握Fischer 投影式的书写规则,并能熟练地掌握R/S 的命名法,正确地判断手性中心的构型;三、弄清下列概念:对映异构体和非对映异构体;手性和旋光性;旋光度与比旋光度;内消旋体和外消旋体;手性与对称因素,手性中心与手性分子;赤式与苏式;外消旋化与内消旋化3-1 手性现象3-2 平面偏振光与物质的光活性:平面偏振光;物质的光活性;旋光度与比旋光度3-3 手性与对称因素(对称面、心、轴,更迭对称轴)3-4 手性分子构型表示方法与命名结构表示法(透视式与投影式)命名(R 、S ,赤式与苏式,次序规则)3-5 含两个手性碳原子的化合物3-6 含三个手性碳原子的化合物3-7 其它手性分子4 卤代烃(8学时)基本要求:一、重点掌握卤代烃的三类反应:亲核取代、消去反应与活泼金属的反应以及前两类反应的极端历程的描述和特征(动力学特征、立体化学特征等);二、掌握影响S N 1 ,S N 2 ,E1 ,E2 历程的影响因素及其规律(判断反应的历程);三、熟练掌握消去反应的规律——Saytzev 烯和Hofman 烯;四、熟练掌握Grignard 试剂的制备和应用,了解RLi ,R 2 CuLi ,RNa 等的形成与应用;五、掌握下述概念:亲核剂;溶剂解;氢解;Walden 转化;两可离子;邻基参与与邻位促进4-1 卤代烃的分类、异构与命名4-2 卤代烃的化学反应一.亲核取代反应:碳亲核剂的反应;氧亲核剂的反应;氯亲核剂的反应硫亲核剂的反应;卤亲核剂的反应二.卤代烷SN 反应的历程和立体化学(S N 1 、S N 2 )三.影响SN 反应的因素:R 的结构;L 离去基团;Nu 的亲核性;溶剂四.芳卤的SN 反应(Meisenheimer 络合物,苯炔历程)五.卤代烃的消去反应:β- 消去的历程(E1 ,E2 ,E1cb )影响因素;定向规律六.卤代烷与金属的反应:格氏试剂及其反应;类格氏试剂及其反应七.卤代烃的还原八.多卤代烃与α- 消去反应九.分子内的SN 反应与邻基参与5 烯烃(10学时)基本要求:一、掌握烯烃和环烷烃的顺反异构现象和E/Z 命名法;二、掌握烯烃的各类反应,重点掌握其反应规律及离子型亲电加成反应的历程;三、了解环烷烃的性质和构象,掌握环丙烷和环已烷的构象及其理论解释;四、掌握下述概念:Markovnikov 规则与过氧化物效应;立体选择性反应与立体与一性反应;亲电剂;亲电反应;氢化热与燃烧热;5-1 烯的结构5-2 烯烃的异构与命名:烯烃的异构(位置、顺反异构);命名(Z 、E 命名法)5-3 烯烃的物理性质5-4 烯烃的化学反应;烯烃与卤素的加成反应与亲电加成反应的历程[ 立体选择性] 与立体专一性;烯烃与无机酸的亲电加成反应(Markovnikov 规则);烯烃与H 2 O 的反应;烯烃与HOX 的反应;烯烃的聚合反应;硼氢化一氧化反应;溶剂汞化一去汞化反应;烯烃的还原与氧化反应;烯烃的自由基加成反应;烯烃的α-H 反应5-5 烯烃的制备;醇脱水(Saytzev 规律)和卤代烃脱HX (Hofmann 规律)6 炔烃与二烯烃(6学时)基本要求:一、掌握炔烃的亲电加成反应、氧化还原和炔氢的反应,了解亲核加成、聚合反应等;二、掌握共轭二烯的亲电加成反应规律和共轭二烯的Diels-Alder 反应;三、掌握下述概念:共轭效应与诱导效应;双烯组分与亲双烯组分;乙烯基化反应与乙炔基化反应;速度控制与平衡控制;1 ,2- 加成与共轭加成6-1 炔烃的结构、异构和命名6-2 炔烃的化学反应:加成反应(亲电加成);炔烃与含活泼氢化物反应(亲核加成、乙烯基化);氧化与还原反应(Lindlar 催化剂);炔氢的反应(酸性、亲核取代、乙炔基化反应);乙炔的聚合反应6-3 炔烃的制备6-4 二烯烃的分类与多烯烃的命名6-5 共轭二烯烃的结构与π、π共轭效应6-6 其它类型的共轭效应(P- π、P-P 、σ- π、σ-P )6-7 共轭二烯烃的反应:与H 2 和HX 的反应(动力学和热力学控制反应)加H 2 ;游离基加成反应;Diels-Alder 反应;聚合反应6-8 共轭二烯烃的制备7 芳烃(8学时)基本要求:一、掌握苯系芳烃的亲电取代反应类型(卤代;硝化;磺化;付一克烷化与酰化)、历程和定位规则,能充分利用电子效应和共振论来解释其规律;二、掌握侧链上的氧化与卤代反应规律,了解芳环被催化氢化,催化氧化,Birch 还原的规律;三、掌握萘及一取代萘的亲电取代反应和蒽、菲的特性;四、掌握Huckel 规律与芳香性判断;五、掌握下述概念和人名反应:共振论和Kekule 结构;活化基与钝化基;邻对位定位基与间位定位基;同位素效应;空间效应;Friedel-Crafts 烷化和酰化;Clemensen 还原;Haworth 合成法7-1 芳烃的分类和命名7-2 苯的结构:苯的特性与Kekule 结构;苯结构的描述(MO 和共振论)7-3 苯系芳烃的亲电取代反应的反应历程:卤代;硝化;磺化;付一克烷化与酰化7-4 芳环上的亲电取代反应的定位规则及其应用:定位规律及理论解释;苯二元取代物再取代的定位规律;定位规律的应用7-5 氧化(苯环上氧化,侧链氧化)7-6 游离基反应(环的加成,侧链卤代)7-7 萘的结构与衍生物的命名7-8 萘的化学反应;亲电取代(定位规则);氧化与还原7-9 蒽、菲的特性7-10 致癌烃7-11 非苯芳烃:芳香性的条件(Huckel 规则);几个典型碳环非苯芳香族化合物(环丙烯正离子,环戊二烯负离子,环庚三烯正离子,篮烃,杯烯、轮烯)8 醇、醚(6学时)基本要求:一、了解醇、醚的结构的共性、命名与物理性质及一些主要合成法;二、掌握醇的亲核取代反应和消去反应的规律,了解醇氧化和掌握邻二醇的特性;三、掌握不对称醚的醚键断裂规律和酸碱作用下的环醚开环规律;四、弄清下述试剂与反应的体质:Lucas 试剂;Sarett 试剂;Oppenmer 氧化法;Williamenson 醚合成;Pinacol 重排;Wagner-meerwein 重排;Fries 重排8-1 醇的分类和命名8-2 醇的结构与物理性质8-3 醇的化学性质:酸性、碱性、亲核性(与R-X 反应,与ROH 反应,与RCOOH 反应,与TsCl 和无机酰卤反应,与CS 2 反应)与无机酸反应;消去反应;醇的氧化8-4 邻二醇的特性(氧化与重排)8-5 醇的制备8-7 醚(分类,命名,反应,制备)8-8 硫醇和硫醚:命名;物理性质;化学性质9 醛、酮(8学时)基本要求:一、重点掌握羧基上的各种亲核加成反应的规律及历程,注意Cram 规则的立体化学问题;二、掌握醛、酮的α-H 的反应历程;三、了解插烯原理,掌握α、β- 不饱和醛酮的共轭加成规律及意义;四、搞清下列名称反应:Aldol 反应;Claisen-Schmidt 缩合;Mamich 反应;Wittig 反应;Baeyer-Villiger 反应;Wolff-Kisher- 黄鸣龙反应;Michael 反应;Robinson 反应;Cannizzaro 反应9-1 醛酮的分类与命名9-2 醛酮羰基上的亲核加成反应——加HCN 、NaHSO 3 ,有机金属化合物,H 2 O ,LiAlH 4 ,NaBH 4 ,PCl 5 等和立体化学;与氨及氨衍生物的反应(肟、腙、缩氨脲),与醇的加成缩合反应——半缩醛(酮)、缩醛(酮)的生成,醛(酮)的Wittig 反应、Mannich 反应、安息香缩合;9-3 醛酮α-H 的反应:酮- 烯醇互变,卤代与卤仿反应,aldol 反应;9-4 醛酮的氧化与还原:醛酮的一般氧化,Baeyer-Villiger 氧化和Riley 氧化;Cannizzaro反应;还原成醇(催化氢化和金属氢化物和金属还原);还原成烃基(Clemensen 还原,Wolff-Kisher- 黄鸣龙还原)9-5 醛、酮、的制备9-6 不饱和醛、酮(插烯原理与共轭加成)10 酚、醌(4学时)基本要求:一、掌握酚的结构、反应和制备方法;二、掌握醌的结构特征和对体醌的基本反应;三、弄清Reimer-Tiemann 反应;Kolbe 反应;10-1 酚的结构和命名10-2 酚的化学反应(酸性,氧上的烷化与酰化,显色反应,芳环上的反氧化与还原,10-3 酚的制备(磺化法、氯苯水解法、异丙苯法等)10-4 醌的分类与命名10-5 对苯醌的反应10-6 醌的制备11 羧酸及取代羧酸(6学时)基本要求:一、重点掌握羧酸羰基碳上的亲核取代反应,熟悉取代羧酸的特性;二、了解羧酸的结构对酸性的影响,羧酸的脱酸与还原反应,羧酸的α-H 的反应;三、适当的掌握卤代酸、酚酸、醇酸的特有反应。

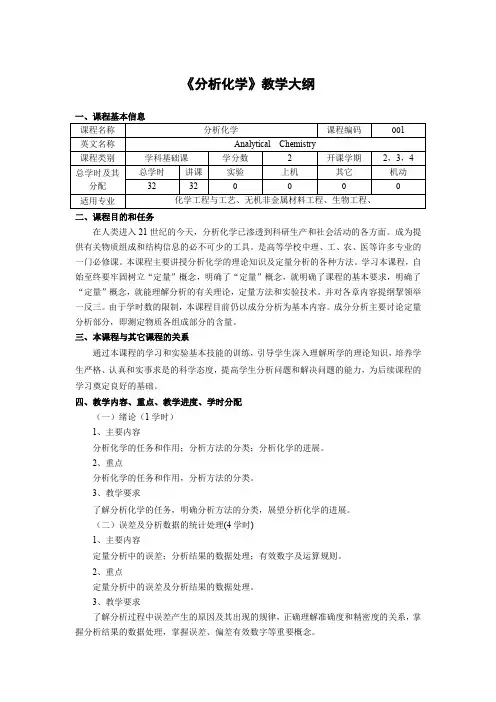

《分析化学》教学大纲二、课程目的和任务在人类进入21世纪的今天,分析化学已渗透到科研生产和社会活动的各方面。

成为提供有关物质组成和结构信息的必不可少的工具。

是高等学校中理、工、农、医等许多专业的一门必修课。

本课程主要讲授分析化学的理论知识及定量分析的各种方法。

学习本课程,自始至终要牢固树立“定量”概念,明确了“定量”概念,就明确了课程的基本要求,明确了“定量”概念,就能理解分析的有关理论,定量方法和实验技术。

并对各章内容提纲挈领举一反三。

由于学时数的限制,本课程目前仍以成分分析为基本内容。

成分分析主要讨论定量分析部分,即测定物质各组成部分的含量。

三、本课程与其它课程的关系通过本课程的学习和实验基本技能的训练,引导学生深入理解所学的理论知识,培养学生严格、认真和实事求是的科学态度,提高学生分析问题和解决问题的能力,为后续课程的学习奠定良好的基础。

四、教学内容、重点、教学进度、学时分配(一)绪论(1学时)1、主要内容分析化学的任务和作用;分析方法的分类;分析化学的进展。

2、重点分析化学的任务和作用,分析方法的分类。

3、教学要求了解分析化学的任务,明确分析方法的分类,展望分析化学的进展。

(二)误差及分析数据的统计处理(4学时)1、主要内容定量分析中的误差;分析结果的数据处理;有效数字及运算规则。

2、重点定量分析中的误差及分析结果的数据处理。

3、教学要求了解分析过程中误差产生的原因及其出现的规律,正确理解准确度和精密度的关系,掌握分析结果的数据处理,掌握误差、偏差有效数字等重要概念。

(三)滴定分析(2学时)1、主要内容概述;滴定分析法的分类;标准溶液;标准溶液浓度表示方法;滴定分析结果的计算。

2、重点基本概念,滴定分析对化学反应的要求,标准溶液浓度表示及滴定分析结果的计算。

3、教学要求了解滴定分析中滴定、化学计量点、滴定终点、滴定误差等重要术语及滴定分析法的分类。

掌握标准溶液的配制及浓度的表示方法和滴定分析结果的计算。

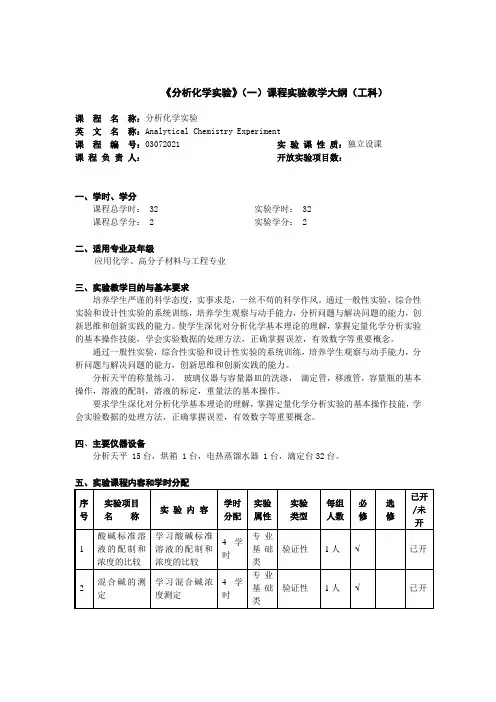

《分析化学实验》(一)课程实验教学大纲(工科)课程名称:分析化学实验英文名称:Analytical Chemistry Experiment课程编号:03072021实验课性质:独立设课课程负责人:开放实验项目数:一、学时、学分课程总学时: 32 实验学时: 32 课程总学分: 2 实验学分: 2二、适用专业及年级应用化学、高分子材料与工程专业三、实验教学目的与基本要求培养学生严谨的科学态度,实事求是,一丝不苟的科学作风。

通过一般性实验,综合性实验和设计性实验的系统训练,培养学生观察与动手能力,分析问题与解决问题的能力,创新思维和创新实践的能力。

使学生深化对分析化学基本理论的理解,掌握定量化学分析实验的基本操作技能,学会实验数据的处理方法,正确掌握误差,有效数字等重要概念。

通过一般性实验,综合性实验和设计性实验的系统训练,培养学生观察与动手能力,分析问题与解决问题的能力,创新思维和创新实践的能力。

分析天平的称量练习,玻璃仪器与容量器皿的洗涤,滴定管,移液管,容量瓶的基本操作,溶液的配制,溶液的标定,重量法的基本操作。

要求学生深化对分析化学基本理论的理解,掌握定量化学分析实验的基本操作技能,学会实验数据的处理方法,正确掌握误差,有效数字等重要概念。

四、主要仪器设备分析天平 15台,烘箱 1台,电热蒸馏水器 1台,滴定台32台。

五、实验课程内容和学时分配六、考核方式实验操作考核七、实验教材(讲义、指导书)、参考书(一)实验教材《分析化学实验》(第三版),四川大学化工学院浙江大学化学系编,北京:高等教育出版社、2003年(二)参考书1.同上2.同上修(制)订人:石慕尔审核人:陈慧娟 2006年 07 月(备注:表中选择“必修”、“选修”栏请用“√”表示)。

注:所有的开课学期以研究生院当年安排为准。

新导师研究方向见当年招生目录。

药物化学(100701)研究方向:1. 主动靶向药和手性药物研究2. 靶向药物及聚集型多肽药物的研究3. 分子设计与抗肿瘤药物研究4. 过渡金属催化潜药合成及绿色药物合成研究5. 天然药物的结构修饰及合成研究6. 抗肿瘤药物及药物合成工艺研究7. 小分子药物设计与药物开发8. 不对称催化合成及手性药物合成9. 计算机辅助药物分子设计 10.天然药物结构修饰与合成11.天然产物及药物合成 12. 绿色合成与手性药物研究本专业研究生应修满34学分研究方向:1. 药物传递系统研究2. 药物新剂型与缓控释给药系统的研究3. 药物剂型设计的生物药剂学原理研究4. 药物新剂型、新制剂及其应用基础5. 中西药物新剂型与新制剂研究6. 药物新剂型与新制剂7. 药物新剂型及其应用8. 分子药剂学与药物靶向传递系统9. 新型给药系统及其应用基础 10. 药物稳定性研究11. 药物新剂型与药物稳定性研究本专业研究生应修满34学分研究方向:1. 药用植物资源与品质评价2. 生药品质评价与开发3. 生药活性成分与品质评价本专业研究生应修满34学分药物分析学(100704)研究方向:1. 药品质量评价与控制2. 药物质量控制及生物药物分析3. 药物质量控制及药物代谢分析4. 生物药物分析及药物体外代谢模型5. 临床药物及代谢组学分析6. 生物药物分析7. 体内药物分析及药物组学研究本专业研究生应修满34学分微生物与生化药学(100705)研究方向:1. 生物制药2.生物制药分离技术集成应用的研究药理学(100706)研究方向:1. 心脑血管药理学及新药评价2. 中药药理与新药研究3. 肿瘤药理学4.药物的生物筛选与评价5. 新药临床前安全性评价6. 全身麻醉药7. 麻醉药理学 8. 复方制剂药效评价新模式与新药药理学研究临床药学(100720)研究方向:1. 临床用药的药动学基础研究2. 循证药学研究与实践3. ADR监测与分析4.上市药物评价研究5. 药动学的研究与应用课程设置及教学计划表本专业研究生应修满34学分药事管理学(100721)研究方向:1. 药物利用与药物经济学研究2. 药品政策研究3. 药学教育研究与评价课程设置及教学计划表天然药物化学(100722)研究方向:1. 天然产药用生物碱化学2. 天然产物NMR化学计量化学研究3. 生物碱化学4. 寡糖及其苷类的合成5. 天然二萜生物碱成分研究6. 含氮天然有机物合成及其构效关系研究药学硕士(105500)课程设置及教学计划表本专业研究生应修满32学分。

分析化学(上)前言分析化学是高等医学教育药学专业必修的一门专业基础课,其任务是为学生讲授专业课和生产实习时所必需的分析化学基础理论、基本知识。

通过严格的实验基本技能训练,培养学生严谨、实事求是的科学态度,掌握有关科学实验的技能,为学习后修课程和以后参加医药卫生工作打下良好的基础。

其理论知识和实验技能在药物分析学、药物化学、天然药物化学、药剂学、药理学和中药学等各个学科都有广泛应用。

分析化学分为化学分析和仪器分析,分析化学(上)即化学分析是以物质的化学反应为基础的分析方法。

主要包括误差与分析数据的处理、重量分析法、酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法等。

本大纲适用于药学本科专业学生。

教学总时数为72学时,课堂教学与课间实习学时数比为1:0.7。

教学内容与要求第一章绪论一、教学目的与要求:了解分析化学的任务、作用及分析化学方法的分类;了解定性分析、定量分析和结构分析,无机分析和有机分析,化学分析和仪器分析,常量分析、半微量分析和微量分析,例行分析和仲裁分析等;了解现代分析化学的发展趋势;熟悉分析化学的重要文献种类。

二、计划学时数:1学时三、教学内容:(1学时)(一)分析化学的任务和作用学科定义;任务;作用(二)分析化学的发展三次巨大变革;六个活跃的领域。

(三)分析化学的分类结构分析、定性分析与定量分析;无机分析与有机分析;化学分析与仪器分析;定量、半微量与超微量分析;例行分析与仲裁分析。

(四)分析化学的步骤包括分析任务和计划、取样、试样制备、分析测定及其结果计算和表达(五)分析化学的学习方法分析化学文献(参考书、杂志)第二章误差和分析数据处理一、教学目的与要求:了解误差的来源、性质;掌握误差及偏差的表示方法;理解准确度和精密度的意义与关系;熟悉误差的传递;掌握有效数字的运算规则;掌握有限量实验数据的统计处理。

二、计划学时数:8学时三、教学内容:(8学时)(一)概述误差的来源(二)测量值的准确度和精密度绝对误差和相对误差;系统误差和偶然误差;准确度与精密度;误差的传递;提高分析准确度的方法。

《化学分析》(药学院)教学大纲

一、课程基本信息

课程名称:化学分析 Chemical Analysis

课程号: 20321420

课程类别:基础课

学时: 32 学分: 2

二、教学目的及要求:

化学分析是药学院各专业的重要主干基础课。

通过本门课程的学习,使学生掌握分析化学的基本原理、基本测定方法和基本实验技能,建立起严格的“量”的概念。

培养学生科学的思维方法和严谨的科学作风,提高分析问题和解决问题的能力,为学习药物分析、药剂学、药物化学、天然药物化学、生物化学等后续课程及从事药学科学研究打下良好的理论和实验基础。

三、教学内容

第一部分绪论( 1 学时)

1 分析化学的任务与作用

2 分析方法分类

3 分析化学的发展

4 分析过程与步骤

第二部分误差与分析数据处理( 4 学时)

1 与误差有关的基本概念:绝对误差与相对误差、系统误差与随机误差、准确度与精密度。

2 误差的传递和提高分析准确度的方法

3 有效数字及其运算规则

4 分析数据的统计处理:数据的集中趋势与分散度、正态分布与 t 分布、置信度与置信区间、可疑值的取舍、显著性检验、相关与回归。

第三部分滴定分析法概论( 2 学时)

1 滴定分析的特点和分类

2 滴定分析对化学反应的要求和滴定方式

3 基准物质与标准溶液

4 滴定分析计算

第四部分酸碱滴定法( 6 学时)

1 酸碱质子理论:酸碱的概念,酸碱反应的实质,溶剂的质子自递反应,酸碱的强度。

2 溶液中酸碱组分的分布

3 酸碱溶液 pH 值的计算:强酸强碱溶液,一元弱酸弱碱溶液,多元酸碱溶液,两性物质溶液,缓冲溶液 pH 值的计算。

4 酸碱指示剂:变色原理、变色点和变色范围,常用酸碱指示剂剂混合指示剂。

5 酸碱滴定法:强酸强碱、一元弱酸弱碱滴定的滴定曲线和指示剂选择,弱酸弱碱直接滴定的条件,多元酸 ( 碱 ) 的滴定。

第五部分非水酸碱滴定法( 3 学时)

1 非水滴定中的溶剂:溶剂的性质,溶剂的分类与选择。

2 非水介质中酸碱平衡

3 非水介质中酸碱的滴定方法及应用

第六部分配位滴定法( 5 学时)

1 EDTA 及其金属离子配合物的特点

2 配合物的稳定常数及溶液中各级配合物的分布

3 配合反应的副反应及副反应系数

4 条件稳定常数

5 配位滴定曲线

6 金属指示剂:变色原理,常用金属指示剂。

7 滴定条件的选择:滴定酸度的选择,掩蔽剂的选择。

8 EDTA 标准溶液的配制和标定

9 应用与示例

第七部分氧化还原滴定法( 5 学时)

1 氧化还原滴定分类

2 条件电位及其影响因素

3 氧化还原反应的平衡常数与氧化还原反应进行的程度

4 氧化还原滴定曲线

5 氧化还原指示剂:自身指示剂,显色指示剂,氧化还原指示剂。

6 碘量法的原理及应用

7 高锰酸钾法的原理及应用

8 其它氧化还原滴定法的原理与应用

第八部分沉淀滴定法( 2 学时)

1 沉淀滴定法对沉淀反应的要求

2 银量法(铬酸钾指示剂法、铁铵钒指示剂法和吸附指示剂法)的基本原理、滴定条件和运用范围。

第九部分重量分析法( 4 学时)

挥发法、萃取法和沉淀法的基本原理、分离条件及测量方法

1 挥发法:各种干燥方法,干燥失重的测量。

2 萃取法:分配原理,应用示例。

3 沉淀法:沉淀的形成与沉淀的形态,重量分析对沉淀的要求,影响沉淀完全的因素,沉淀纯度及其影响因素,沉淀的灼烧与干燥,称量形式与结果计算。

四、教材

李发美主编《分析化学》(第 5 版),人民卫生出版社出版, 2003 年

五、主要参考书目

1 武汉大学主编,《分析化学》(第四版),高等教育出版社出版, 2000 。

2 彭崇慧等编,定量化学分析简明教程(第二版),北京大学出版社, 1997 。

3 邹明珠等编,化学分析,吉林大学出版社, 1996 。

4 R.Kellner et al , Analytical Chemistry , WILEY-VCH Weinheim(Germany) , 1998.

5 D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Grouch, Analytical Chemistry an Introduction , Saunders College Publishing, 2000.

6 梁文平,庄乾坤主编,分析化学的明天――学科发展前沿与挑战,科学出版社, 2003 。

六、成绩评定

总成绩为 100 分,计算方法:总评= 0.45×期末 +0.25×期中+ 0.20×作业+ 10×考勤(各计分项权重可视具体情况调整)。