最新专题二古代中国经济

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:14

专题2:中国古代经济专项训练试题专题2.中国古代经济专项练习⼀、选择题:每⼩题2分,共60分。

农业耕作⼯具的改⾰和演进在农业经济发展中发挥了关键作⽤。

回答1~3题。

1、观察下列⼀组有关春秋战国时期的历史图⽚,所能得到的正确认识不包括图⼀春秋时期铁锤图⼆春秋穿有⿐环的⽜尊图三战国铁⼝犁图四战国时期的铁制农具A、铁制农具出现并⼴泛运⽤B、社会⽣产⼒显著提⾼C、农⽤动⼒出现⾰命性变化D、使⽤畜⼒马排⿎风冶铁2、便于⽜耕普及的耕作形式是A、⼑耕⽕种B、⼆⽜抬杠C、⽕耕⽔耨D、⼀⽜挽犁3、⽜耕普及全国是在A、秦朝B、汉代C、唐代D、宋朝中国古代的赋税制度使农民遭受沉重的压迫,由此引发了社会动乱。

据此回答4~5题。

4、历史上的“泰半之赋”指的是A、统治者对农民征收的除正常赋税之外的⼀种赋的名称B、农民要将收成的三分之⼆上缴国家C、赋税沉重简直像泰⼭的⼤半那么重D、除赋税外农民还要承担的各项⼒役5、下列有关我国古代徭役的表述,不正确的是A、是古代王朝强制民众承担的⽆偿劳动B、成为许多⼤型⼯程成功营造的基本条件C、徭役的过度征发与农业的发展不⼤D、沉重赋税往往引发古代社会的动荡不安中国古代的⼟地制度,有原始⽒族公社⼟地所有制、奴⾪主贵族国有⼟地所有制和封建⼟地所有制(包括地主⼟地所有制、⾃耕农⼟地所有制和国有⼟地所有制)三种类型。

据此回答6~7题。

6、古代中国封建社会出现“有⼒者⽆⽥可耕,有⽥者⽆⼒可耕”现象的根本原因是A、贵族、官僚及豪强霸占良⽥B、封建⼟地制度的存在C、政府采取不抑兼并的政策D、地权和劳动者的分离7、⼟地兼并的主要危害是①威胁政府财政收⼊②激化了阶级⽭盾③阻碍了⽣产⼒发展④导致地⽅割据A、②③④B、①②③C、①②④D、①③④“⽔利是农业命脉”历代政府⼗分重视⽔利⼯程的兴修,据此回答8~9题。

8、战国时期的著名⽔利⼯程主要分布在现今哪些省份A、⼭西、四川B、江苏、安徽C、陕西、四川D、贵州、江西9、明清⽔利事业的发展主要表现在A、开凿郑国渠B、王景治理黄河C、发明“井渠”法D、灌排⼯具的改进中国传统社会是建⽴在以⼩农经营为主的⾼度分散的⾃然经济基础之上的,据此回答10~12题。

202 版高考历史一轮复习专题二古代中国的经济课件在考试备战阶段中,历史科目的复习显得尤为重要。

在202版的高考历史一轮复习专题中,古代中国的经济也是必须要掌握的知识点之一。

本文将会从几个方面详细解析这个知识点。

一、古代中国的经济发展历程可以说,古代中国经济的发展经历了多个时期。

早在新石器时代,中国就已经开始进行农业生产,兴建灌溉工程等。

但是,真正意义上的经济发展,要从商代开始算起。

商代时期,农业、手工业和商业开始并行发展。

纺织、陶瓷、铸造等手工工艺逐渐发展。

而商业则逐渐形成。

春秋战国时期,气候渐渐转暖,渔业、畜牧业开始兴盛,与此同时,钱币的出现也加速了商品交换,从而促进了工商业的发展。

到了汉代时期,手工业成为当时的支柱产业,而石油、天然气等资源的开发,给经济发展注入了新的动力。

二、“农学”对古代中国经济的贡献在古代中国经济的发展过程中,农业一向是主要产业。

与此同时,人们对于农业的研究也不断深入。

随着时间的推移,陆续出现了很多著名的农学家,如田文、吴起等。

这些人对于农业生产的研究,给中国古代经济带来了很大的贡献。

他们通过研究水稻的生长规律、调节灌溉用水、发展良种等手段,逐渐提高了农业生产的水平。

这同时也推动了经济的发展。

三、与其他国家的经济往来在古代的时候,中国曾经与其他国家进行过经济往来。

与此同时,外来文化也随之传入,这对于中国古代经济的发展起到了积极的作用。

BC501年,波斯使节到达中国,带来了珠宝、贵重绸缎等物品。

从而进一步促进了中国的商品交换,加速了经济的发展。

到了唐代,中外贸易的规模已经非常庞大,大批商品从中国传往外国。

同时,外来文化也带来了前所未有的刺激,文学、科技等领域都得到了极大的发展。

综上所述,古代中国经济的发展历程与其他国家通行的经济体制不太一样,这也在很大程度上推动了中国经济的发展。

同时,中国古代的经济体制包含着很多人类文明的智慧,如农学、工商业等领域中的技术创新等,都对于中国古代经济的发展起到了重要的作用。

第三讲专题二中国的农业和土地政策教学目标:知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

教学重点与难点:1.古代中国农业的主要耕作方式、土地制度2.古代中国农业经济基本特点教学时间:1课时复习导入:通过介绍农民阶级与地主阶级在封建时期的关系导入复习。

教学主体:一、我国的土地制度1、土地制度的演变:(1)、奴隶社会:井田制。

形成于商,盛行于西周,瓦解于春秋。

土地国有制(2)、封建社会:国有土地、地主土地和自耕农土地。

A、封建地主土地所有制:占支配地位,是封建生产关系的基础。

这种土地所有制在中国存在2000多年,后期严重阻碍了社会生产力的发展,成为中国长期贫困落后的一个重要原因。

B、个体农民土地所有制:不占主要地位。

这种小农经济同地主土地所有制一样,是专制主义中央集权制建立和长期存在的基础。

C、土地国有制:屯田制、均田制(北魏孝文帝颁布均田令,隋唐两朝均采用)。

(3)、社会主义社会:社会主义土地公有制。

2、对土地制度变革和调整的认识:我国古代社会土地制度从奴隶社会土地国有制到封建社会土地私有制的演变,以及对不同土地制度的调整,实际上体现了生产关系适应生产力发展的规律。

3、土地兼并:(1)、表现:地主大量兼并和占有农民的土地。

(2)、中国封建社会各阶级解决土地兼并问题所采取的措施:A、地主阶级:作为统治阶级,其措施主要是通过封建国家的权力来强行限制、禁止土地兼并。

北魏至唐朝,国家掌握部份土地,实行“均田制”,保证农民获得部份土地,但并不触动贵族、官僚、地主土地,终究无法制止土地买卖和兼并;780年,唐实行“两税法”,实际上承认了贵族、官僚、地主对土地占有的合法性。

B、农民阶级:作为被统治阶级,主要是通过农民战争来猛烈冲击地主阶级统治,以实现土地的重新分配。

农民迫使新建的地主阶级政权调整统治政策,承认土地变动的现实。

二、赋税制度、经济重心南移和重农抑商政策1、赋税制度:(1)、演变过程:①、夏商周时期:实行贡赋制度(雏形);②、春秋后期:齐国的“相地而衰征”、鲁国实行“初税亩”(最早的赋税制度的开始,也是我国征收土地税的开始,它的实行意味着封建的生产方式的出现);③、西汉:编户齐民;④、北魏:受田农民要向政府纳绢、调,还要服徭役、兵役。

专题02 中国古代经济1.阅读材料,回答问题。

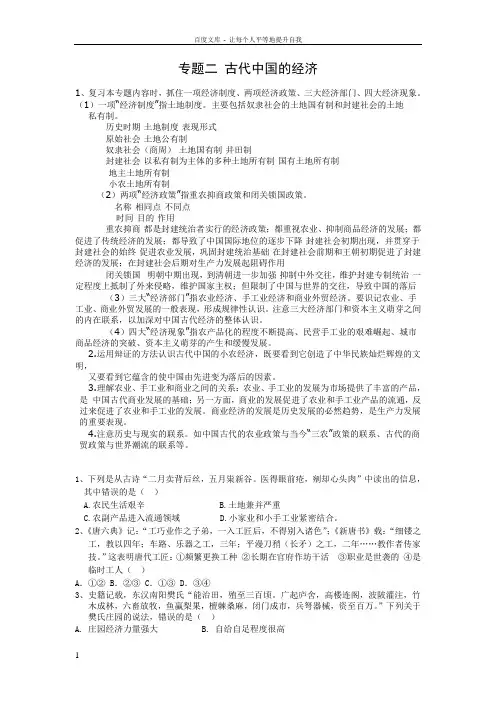

材料一材料二(他们)已经创造了一种木构房屋(如图)。

这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑。

铺设地板,地板上立柱、架梁、敷椽、盖顶……材料三彩陶形制美,画纹亦多殊。

或则呈人面,或则呈双鱼。

农耕既普及,人群已聚居。

护壕深二丈,其广亦相如。

——郭沫若(1)材料一中《神农教稼图》反映了什么历史现象?(2)根据材料二,“他们”应该属于哪一原始居民?房屋属于什么类型?(3)材料三是对哪一原始居民生活的描述?说出判断的依据。

“农耕既普及”中描绘的原始居民耕种的主要是什么农作物?(4)结合上述原始居民的生产生活情况,谈谈你的感受。

2.经济发展是社会进步的重要标志,农业、手工业和商业是我们了解古代经济发展的重要领域。

阅读材料,回答问题。

材料一材料二毋庸置疑,促成战国手工业商品化的,不只是工商食官制(周朝的官营手工业制度)的瓦解。

战国时期农林牧副渔生产的飞跃发展及其产品的商品化,客观上要求手工业生产也随之迅速发展并使其产品商业化,以适应生产和交换的需要,也是一个重要因素。

——《战国商品经济的飞跃发展》材料三春秋战国时期城市与城市经济的发展,都达到了一个高峰期。

各诸侯国推行富国政策,对城市的发展有很大的推动作用。

大批的奴隶获得自由,逐步转变为封建土地所有制下的小农,周天子地位的下降,对诸侯国的发展束缚缩小,各诸侯国可以扩大城市规模。

(1)材料一的图一和图二均与古代哪个领域的发展密切相关?请选择其中一幅图片说说它在历史上的作用。

(2)依据材料三,并结合所学知识,概括农业、手工业、商业三者之间的关系。

(3)根据上述材料,概括春秋战国时期城市发展的原因。

3.经济是政治、社会生活和文化的基础。

阅读下列材料,回答问题。

材料一“朝廷积存在京师的钱有几百万万,穿钱的绳子都朽了,已没有法子把钱数清。

太仓里累年积存的粮溢露在仓外,烂的已不能吃了。

”正是在这样的富厚情况下,西汉朝廷在武帝的时候走上了它的盛世。

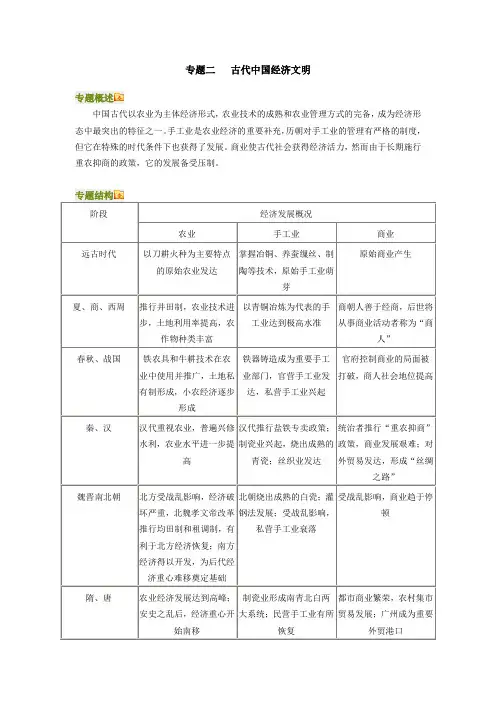

专题二古代中国的经济1、复习本专题内容时,抓住一项经济制度、两项经济政策、三大经济部门、四大经济现象。

(1)一项“经济制度”指土地制度。

主要包括奴隶社会的土地国有制和封建社会的土地私有制。

历史时期土地制度表现形式原始社会土地公有制奴隶社会(商周)土地国有制井田制封建社会以私有制为主体的多种土地所有制国有土地所有制地主土地所有制小农土地所有制(2)两项“经济政策”指重农抑商政策和闭关锁国政策。

名称相同点不同点时间目的作用重农抑商都是封建统治者实行的经济政策;都重视农业、抑制商品经济的发展;都促进了传统经济的发展;都导致了中国国际地位的逐步下降封建社会初期出现,并贯穿于封建社会的始终促进农业发展,巩固封建统治基础在封建社会前期和王朝初期促进了封建经济的发展;在封建社会后期对生产力发展起阻碍作用闭关锁国明朝中期出现,到清朝进一步加强抑制中外交往,维护封建专制统治一定程度上抵制了外来侵略,维护国家主权;但限制了中国与世界的交往,导致中国的落后(3)三大“经济部门”指农业经济、手工业经济和商业外贸经济。

要识记农业、手工业、商业外贸发展的一般表现,形成规律性认识。

注意三大经济部门和资本主义萌芽之间的内在联系,以加深对中国古代经济的整体认识。

(4)四大“经济现象”指农产品化的程度不断提高、民营手工业的艰难崛起、城市商品经济的突破、资本主义萌芽的产生和缓慢发展。

2.运用辩证的方法认识古代中国的小农经济,既要看到它创造了中华民族灿烂辉煌的文明,又要看到它蕴含的使中国由先进变为落后的因素。

3.理解农业、手工业和商业之间的关系:农业、手工业的发展为市场提供了丰富的产品,是中国古代商业发展的基础;另一方面,商业的发展促进了农业和手工业产品的流通,反过来促进了农业和手工业的发展。

商业经济的发展是历史发展的必然趋势,是生产力发展的重要表现。

4.注意历史与现实的联系。

如中国古代的农业政策与当今“三农”政策的联系、古代的商贸政策与世界潮流的联系等。

专题二古代中国经济文明专题概述中国古代以农业为主体经济形式,农业技术的成熟和农业管理方式的完备,成为经济形态中最突出的特征之一。

手工业是农业经济的重要补充,历朝对手工业的管理有严格的制度,但它在特殊的时代条件下也获得了发展。

商业使古代社会获得经济活力,然而由于长期施行重农抑商的政策,它的发展备受压制。

专题结构专题梳理1.农业古代中国以先进的农业文明闻名于世。

中国在农耕方面的创造,对世界文明的进步有卓越贡献,也为中国文明的发生发展奠定了物质基础。

中国原始农业的主要耕作方法是刀耕火种。

主要工具是耒耜、石刀、石斧,中国是世界上最早种植粟和水稻的国家,南方以水稻为主,北方以粟为主,最早饲养的家畜是狗、猪、鸡和水牛。

商周时期出现青铜农具,但在农业生产中很少使用。

木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具。

春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广,耕作技术不断进步。

当时世界上先进的耕作方法——垄作法已经使用,并出现很多重要水利工程,其中最著名的是战国时期的都江堰。

西汉时二牛三人的耦犁得到推广,后逐渐被二牛一人的犁耕方法取代。

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

重要的水利工程有漕渠、白渠等。

魏晋南北朝时期,北方农业因战乱破坏严重,北魏时期因推行均田制而逐步得以恢复。

南方的农业得到开发。

曹魏时发明的翻车有利于灌溉。

隋唐时期,江东地区出现安装犁评的曲辕犁,可调节犁耕的深浅,简便轻巧,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求。

至此,我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

唐朝时还创制了灌溉工具筒车。

宋朝以后,随着南方社会经济的日益发达,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。

明清时期,农业产量显著提高,大量引进外来高产农作物,传统农业达到顶峰。

2.手工业距今四五千年,我国已养蚕并有了丝织品。

中国是世界上最早养蚕缫丝的国家。

商周时代青铜铸造繁荣,司母戊鼎、四羊方尊、三星堆青铜礼器等为代表;西周晚期中国已有铁器;商朝时已烧制出原始瓷器;丝织业产生并发展起来。

高考历史复习中国古代史专题(二)古代经济一、古代经济发展原因:1、统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境(战国是例外:新的生产关系的确立适应生产力的发展和各诸侯国为了增强实力进行一系列的改革)。

2、前代农民战争推动后继王朝调整生产关系或统治政策,而且政策具有连续性。

注意:这是王朝初年经济发展的最主要原因。

3、生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的引入等。

4、国内各民族、各地区间的交流,相互学习,中外交往的加强是经济发展的重要条件。

5、广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富,6、每一时期社会经济的发展都以前朝经济的发展为基础等。

二、古代经济制度(一)土地制度:1,奴隶社会土地制度:井田制①性质:奴隶社会的土地国有制(名为国有,实为周王所有。

“普天之下,莫非王土”)。

②发展过程:商朝时期开始出现,西周时期广泛实行,春秋战国时期逐渐被破坏和瓦解。

③实行目的:维护西周的统治。

④受田者的义务:土地不得转让和买卖并向周王交纳一定的贡赋(分封制的义务:贡献财物并派兵随周王作战)⑤耕作方式:奴隶的集体耕作⑥瓦解原因:生产力的发展(铁器和牛耕的出现、推广)→社会生产力提高→私田大量出现→私田主人改变剥削方式(私田主人→封建地主;耕种人→封建农民)井田制的瓦解标志着奴隶社会的瓦解。

⑦和分封制的关系:是分封制的经济基础(两者是土地和义务的关系)2,封建社会土地制度:A.封建地主土地私有制:在封建社会占主导地位,是封建社会的经济基础,也是封建经济发展的表现。

确立于战国时期,各诸侯国进行变法,尤其是商鞅变法的“废井田,开阡陌”起决定作用,消亡于1950---1953年解放区的土地改革即《中华人民共和国土地改革法》。

但往往导致土地兼并,与国家争夺土地和人口。

B,封建土地国有制:①均田制(北魏孝文帝开始实行,隋唐沿用。

意义:a用法律的形式确立受田者对土地占有权和使用权;b不触动地主阶级的利益又减轻了自耕农的负担有利于经济的发展;c促进了少数民族的封建化进程。

模块一专题二中国古代经济文明一、概述中国古代经济文明是指中国古代社会在经济方面的发展和成就。

中国作为一个拥有悠久历史的国家,其古代经济文明的发展可以追溯到早期的农业社会,并逐渐演变为繁荣的商业社会。

中国古代经济文明的独特之处在于其独特的经济制度和商业文化。

本文将重点介绍中国古代经济文明的几个重要方面,包括农业、手工业、商业和货币等。

二、农业经济农业经济是中国古代经济的基础,而农业的发展也是整个经济文明发展的基础。

古代中国农业主要以种植作物为主,其中以粮食和丝绸的种植最为重要。

古代中国利用丰富的土地资源和适宜的气候条件,发展出了高产的农业生产方式和种植技术。

此外,农业在古代中国社会中也扮演着重要的角色,不仅仅满足人民的生存需求,也是经济发展和社会稳定的保障。

三、手工业经济手工业经济在古代中国经济体系中也占据了重要地位。

古代中国手工业的发展主要包括纺织、陶瓷、铁器等领域。

中国古代手工业的特点是以家庭作坊为基础的分散式生产方式。

在手工业的发展过程中,中国古代人民创造出了许多独特的工艺和技术,例如丝绸的生产、青铜器的铸造等,这些技术与工艺不仅仅满足了人民的生活需求,也成为了中国古代商品交换和对外贸易的重要产品。

四、商业经济商业经济是中国古代经济文明的又一个重要方面。

中国古代商业发展的历程可以追溯到春秋战国时期,而商业的繁荣则出现在隋唐时代。

古代中国商业经济的特点包括发展繁荣的市场、商会和贸易路线。

中国古代商业文化强调信誉和诚信,商人往往以道德和礼仪作为商业活动的基本准则。

此外,中国古代商业经济还与手工业和农业经济紧密联系,形成了一个相互促进的经济体系。

五、货币体系古代中国货币体系的发展经历了多个阶段。

最早的货币形式是货币贬物质,如贝壳、鸟羽、布帛等。

随着经济的发展,中国逐渐开始采用金银铜币作为货币媒介。

在隋唐时期,中国货币发行进一步发展,成为了一种发行量大、通行范围广的货币体系。

货币的发展不仅推动了中国古代商业经济的繁荣,也使得经济交流和贸易更加便捷。

—、古代中国农业经济的基本特点(一)以家庭经营为特征的主要耕作方式 耕作方式:涉及农具、技术、制度及经营方式等。

1、农具一一石器木器和刀耕火种、铁农具和牛耕。

垄作法、代田法、绿肥种植技术、育秧 移栽水稻增产技术、稻麦复种制。

《齐民要术》和 《农政全书》等著作总结农业生产技术,促进农业生 产技术发展。

专題二 【学习要点】古代中国的经济2、技术3、耕作制度一一南方的一年两熟制或三熟制。

4、经营模式---- 以家庭为单位、农业和家庭手工业相结合的自给自足的小农经济得到发展,并成为古代中国社会农业生产的基本模式。

(二)以地主土地所有制为核心的土地制度及租佃关1、夏、商、:土地国有制。

2、春秋战国:国有土地所有制、地主土地所有制、自耕农土地所有制。

3、租佃制:随着经济的发展,逐渐占据主要地位, 农耕经济更加成熟。

①产生(战国)、发展(宋八普及(明清)②人身依附关系与经济发展(三)小农经济的影响春秋战国以后一直占据主导地位;中国古代经济不断发展的重要因素;不利于商品经济的发展,明清阻碍资〜萌芽; 沉重的赋役负担、人口增加、土地兼并等因素制约小农经济的发展。

1、 2、 3二、古代中国手工业发展的基本特点(一)技术先进源远流长、分工细密、长期领先于世界(冶金、制瓷、纺织)(二)多种经营方式长期并存1、商周:官府垄断。

2、春秋战国:出现私营手工业和家庭手工业。

3、官营、私营、家庭手工业三种主要经营形态。

(三)官营手工业长期占据统治地位1、时间:到明前期。

2、特点:官府统一管理、资金雄厚、范围广、规模大、分工细、技艺高3、局限:产品不入市场、缺乏竞争、效率低、阻碍手工业进步私营手工业产生了资〜萌芽1、产生于春秋战国,因重农抑商政策,发展曲折。

2、明中叶以后:超过官营手工业,占据主导地位。

明中后期,产生资〜萌芽。

伍)“男耕女织”式的家庭手工业是自给自足小农经济的重要组成部分。

一方面稳定封建经济,另一方面阻碍新经济因素的产生和发展。